جوانيدين

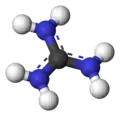

جوانيدين (بالإنجليزية: Guanidine) هو مركب كيميائي صلب عديم اللون يتفكك بالمذيبات القطبية، صيغته الكيميائية هي HNC(NH2)2، وهوعبارة عن قاعدة قوية، يستخدم في صناعات البلاستك والمتفجرات، وهو ناتج طبيعي لعملية أيض البروتين ويمكن ملاحظته بالبول. يظهر الجسم الكيميائي الأكبر للجوانادين في العديد من المركبات العضوية الكبيرة ومنها السلسلة الطرفية للأرجنين.

| جوانيدين | |

|---|---|

| الخواص | |

| الصيغة الجزيئية | CH₅N₃[1] |

| نقطة الانصهار | 50 درجة حرارة مئوية |

| المعرفات | |

| CAS | 113-00-8 |

| بوب كيم | 3520 |

مواصفات الإدخال النصي المبسط للجزيئات

| |

| في حال عدم ورود غير ذلك فإن البيانات الواردة أعلاه معطاة بالحالة القياسية (عند 25 °س و 100 كيلوباسكال) | |

الهيكل الكيميائي

يُنظر للجوانيدين كنظير نيتروجيني من حمض الكرونيك وذلك بتبديل جزء ال C=O في حمض الكربونيك بـ C=NH واستبدال كل مجموعة هيدوكسيد OH بمجموعة NH2[3] ويمكن النظر للـ إيزوبوتيلين بنفس الطريقة كنظير كربوني. وبالرغم من بساطة المركب فقد ظهر أول تحليل دقيق لصورة الأشعة السينية للجوانيدين بعد 148 عاما من تصنيعه لأول مرة[4]، حُددت أماكن ذرات النيتروجين واهتزازيهم الجزئي عام 2013 تقنية البلورة الأحادية والحيود حول ذرات النايتروجين.[5]

الإنتاج

يمكن الحصول على الجوانيدين من المصادر الطبيعية، وأول من استطاع عزله الكيميائي لألماني أدولف شتريكر بانحلال الجوانين.[6] صنع لأول مرة عام 1861 عن طريق الانحلال المؤكسد للمركب العطري الطبيعي جوانين المعزول من فضلات الطيور.[7]

يصنع مخبريا عن طريق التحلل الحراري لثيوسيانات الأمونيوم في ظروف لامائية على درجة حرارة 180-190س° :

التصنيع التجاري يتمضن خطوتين، بدأً بتفاعل ثنائي سيانوجوانادين مع أملاح الأمونيوم مع العامل المساعد (بيجوانايد)، تفكك أملاح الأمونيوم يوفر الأملاح لمركب الجوانيدينيوم الموجب. في الخطوة الثانية يعالج الملح بقاعدة مثل ميثوكسيد الصوديوم.

خواص كيميائية

الجوانيدينيوم الموجب

قيمة الpKb لمركب الجوانيدين 0.4 مما يعني أنه مركب عالي القاعدية وبالتالي معظم مشتقات الجوانيدين هي عبارة عن ملح مع حمضه المرافق.

الحمض المرافق يسمى الجوانيدينيوم الموجب (C(NH2)+3) وهو مركب مستوي متماثل الأطراف يتكون من ثلاث مجموعات أمينية مرتبطة بذرة الكربون المركزية برابطة تساهمية. وهو مستقر في المحاليل المائية نتيجة الرنين الفعال للشحنة والتذواب الفعال لجزيئات الماء. قيمة ال pKaH للمركب هي 13.6[8] وتعني أنه قاعدة قوية بالماء. يتواجد أيون الجوانيدين بالماء المتعادل بشكل جوانيدينيوم حصريا.

الأشكال المتعارف عليها

كاشف الجوانيدينيوم

يمكن انتقاء جوانيدينيوم باستخدام صوديوم 1,2-نفثوكينون-4-حمض السلفونيك (كاشف فولين) واليوريا المحمضة.[9]

استخدامات

الصناعة

ملح الجوانيدين المستخدم تجاريا هو نايتروجينات الجوانيدين C(NH2)3]NO3] ويستخدم كغاز دافع كما هو الحال بالوسائد الهوائية.

الكيمياء الحيوية

يتواجد الجوانيدين في الكائنات الحية بشكله المهدرج كالجوانيدينيوم.

كلوريد الجوانيدينيوم يستخدم لإفساد وتغير شكل البروتينات، تزداد قوته في تفكيك البروتينات وافسادها بالزدياد تركيزه، فمثلا في محلول ذا تركيز مولي 6 كلوريد جوانيدينيوم كل البروتينات تفقد بنيتها الحيوية تقريبا ليبقى فقط سلاسل ببتدية عشوائية ملتفة حول بعضها.

استخدم كلوريد الجوانيدينيوم أيضا كمعزز علاج في التسمم السجقي عام 1968[10]، لكن الآن أصبح الأمرخلافي لأنه بعض المرضى لم يظهروا أي تحسن بعد استخدمه.[11][12] وهو المادة الفعالة في بعض منعمات الشعر.

ثيوسيانات الجوانيدينيوم أيضا استخدمت لخصائصها المفسدة في مختلف العينات البيولوجية.

مشتقات الجوانيدين

مجموعة من المركبات العضوية يتشاركون مجموعة وظيفية معينة وصيغة كيميائية عامة (R1R2N)(R3R4N)C=N−R5 والرابطة المركزية، وهي إيمين، وتكون قريبة هيكليا من الأميدينات واليوريا.

بعض الأمثلة على مشتقات الجوانيدين: أرجنين وتريازابيسكلوديسين وساكسيتوكسين وكرياتين.[13]

انظر أيضًا

- عطرية

- تصنيف:غوانيدينات

- اختبار ساكاجوتشي

المراجع

- العنوان : guanidine — مُعرِّف "بَب كِيم" (PubChem CID): https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3520 — تاريخ الاطلاع: 19 نوفمبر 2016 — الرخصة: محتوى حر

- مُعرِّف "بَب كِيم" (PubChem CID): https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3520

- Göbel, Michael؛ Klapötke, Thomas M. (25 يوليو 2007)، "First structural characterization of guanidine, HNC(NH2)2"، Chemical Communications (باللغة الإنجليزية) (30): 3180–3182، doi:10.1039/B705100J، ISSN 1364-548X، مؤرشف من الأصل في 27 فبراير 2020.

- Yamada, Takahiro؛ Liu, Xiaohui؛ Englert, Ulli؛ Yamane, Hisanori؛ Dronskowski, Richard (2009)، "Solid-State Structure of Free Base Guanidine Achieved at Last"، Chemistry – A European Journal (باللغة الإنجليزية)، 15 (23): 5651–5655، doi:10.1002/chem.200900508، ISSN 1521-3765، مؤرشف من الأصل في 15 يوليو 2021.

- Sawinski, Peter Klaus؛ Meven, Martin؛ Englert, Ulli؛ Dronskowski, Richard (03 أبريل 2013)، "Single-Crystal Neutron Diffraction Study on Guanidine, CN3H5"، Crystal Growth & Design، 13 (4): 1730–1735، doi:10.1021/cg400054k، ISSN 1528-7483.

- Thomas؛ Mertschenk, Bernd؛ Schulz, Bernd (2006)، Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (باللغة الإنجليزية)، American Cancer Society، doi:10.1002/14356007.a12_545.pub2، ISBN 978-3-527-30673-2، مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2018.

- Strecker, Adolph (01 يناير 1861)، "Untersuchungen über die chemischen Beziehungen zwischen Guanin, Xanthin, Theobromin, Caffeïn und Kreatinin"، doi:10.1002/jlac.18611180203، مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2021.

{{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires|journal=(مساعدة) - D. D؛ Perrin, D. D؛ International Union of Pure and Applied Chemistry؛ Commission on Electroanalytical Chemistry (1972)، Dissociation constants of organic bases in aqueous solution: supplement 1972 (باللغة الإنجليزية)، London: Butterworths، OCLC 713375، مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2021.

- Sullivan, M. X. (01 أكتوبر 1935)، "A Colorimetric Test for Guanidine"، Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine (باللغة الإنجليزية)، 33 (1): 106–108، doi:10.3181/00379727-33-8270C، ISSN 0037-9727، مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2021.

- Kaplan, Jonathan E.؛ Davis, Larry E.؛ Narayan, Venkat؛ Koster, John؛ Katzenstein, David (1979)، "Botulism, type A, and treatment with guanidine"، Annals of Neurology (باللغة الإنجليزية)، 6 (1): 69–71، doi:10.1002/ana.410060117، ISSN 1531-8249، مؤرشف من الأصل في 9 يونيو 2018.

- Pediatric Anaerobic Infections : Diagnosis and Management (باللغة الإنجليزية)، CRC Press، 01 نوفمبر 2001، doi:10.3109/9780203904022/pediatric-anaerobic-infections-itzhak-brook، ISBN 978-0-429-20756-3، مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2021.

- Puggiari, Marcello؛ Cherington, Michael (17 نوفمبر 1978)، "Botulism and Guanidine: Ten Years Later"، JAMA، 240 (21): 2276–2277، doi:10.1001/jama.1978.03290210058027، ISSN 0098-7484.

- Witters, Lee A. (15 أكتوبر 2001)، "The blooming of the French lilac"، Journal of Clinical Investigation، 108 (8): 1105–1107، ISSN 0021-9738، PMID 11602616، مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2021.

- بوابة الكيمياء

- بوابة صيدلة