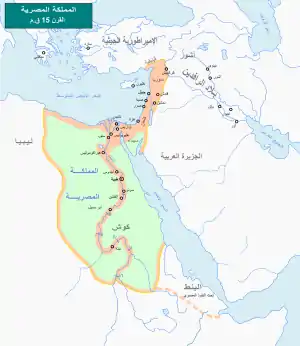

كنعان تحت الحكم المصري

كنعان تحت الحكم المصري هي الفترة التي حكمت خلالها مصر القديمة أراضي كنعان خلال عصر الإمبراطورية المصرية (1458 قبل الميلاد - 1137 قبل الميلاد) ثم بداية فترة حكم نخاو الثاني (609 قبل الميلاد - 605 قبل الميلاد). [1][2]

التاريخ

الإمبراطورية المصرية

لأكثر من ثلاثة قرون، حكم المصريون القدماء أرض كنعان. هبت جيوش من المركبات و 10000 جندي مشاة تحت قيادة الملك المصري تحتمس الثالث في غزة وهزمت تحالفًا من المشيخات الكنعانية في مجيدو، في ما يُعرف الآن بشمال فلسطين، في عام 1458 قبل الميلاد. ثم بنى المصريون قلاعًا وقصورًا ومزارعًا من غزة إلى الجليل، وأخذوا أفضل منتجات كنعان - النحاس من مناجم البحر الميت، والأرز من لبنان، وزيت الزيتون والنبيذ من ساحل البحر الأبيض المتوسط، جنبًا إلى جنب مع أعداد لا تُحصى من العبيد والمحظيات وإرسالهم برا وعبر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إلى مصر لإرضاء نخبها.[3]

كما هو الحال مع العديد من المشاريع الاستعمارية قبلها وبعدها، أدى الغزو العسكري إلى نظام ثقافي جديد في الأراضي المحتلة. عبر فلسطين، وجد علماء الآثار أدلة على أن الكنعانيين انتقلوا إلى العادات المصرية. لقد صنعوا أشياء تستحق المقابر على النيل، بما في ذلك توابيت طينية على غرار الوجوه البشرية وأدوات الدفن مثل قلادات القيشاني والأواني المزخرفة. كما تبنوا الصور المصرية مثل أبو الهول والجعران. بالنسبة للمصريين، كان كنعان تذكارًا كبيرًا. قام الفنانون في مصر بنحت ورسم روايات على الجدران الحجرية للمعابد التي تفتخر بالموضوعات المهزومة وتصور السجناء الكنعانيين عراة ومقيدين عند الرسغ.

ومع ذلك، انتهى الوجود المصري في كنعان في وقت أقرب مما توقعه المصريين القدماء. مع تعرض كنعان لهجوم من الغزاة شعوب البحر وضرب الجفاف الشديد الذي تسبب في نقص الغذاء، بدأ الحكم الاستعماري المصري في الانهيار حوالي عام 1200 قبل الميلاد، بدءًا من الشمال وانتشر تدريجيًا جنوبًا. مصر لم تسقط وحيدة. شهدت القوتان العظميان الأخريان في شرق البحر المتوسط في ذلك الوقت، الحيثيون في وسط تركيا والميسينيون في اليونان. تم إسقاطهم جميعًا في انهيار العصر البرونزي المتأخر لعموم البحر الأبيض المتوسط في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. نجا نظام الأسرات المصرية الذي يبلغ عمره 2000 عام، لكنه فقد روابطه التجارية في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط وبؤره الاستيطانية القيمة في كنعان.[4][5]

في عام 1456 قبل الميلاد، انتصر الملك المصري تحتمس الثالث في معركة حاسمة ضد تحالف من الحكام الكنعانيين في مجيدو. سجل ملك مصر العظيم انتصاره في مصر:

بما أن كل أمير من كل أرض شمالية محبوس داخلها، فإن الاستيلاء على مجيدو هو الاستيلاء على ألف مدينة! حوليات تحتمس الثالث

استخدمت مصر كنعان كحاجز ضد الإمبراطوريات المتنافسة في الشمال، مثل ميتاني. كانت كنعان أيضًا مصدرًا للإيرادات من خلال الضرائب والإشادة والتجارة. أقامت مصر حاميات صغيرة في المدن الكبرى مثل القدس وأنشأت مراكز إدارية مثل تلك الموجودة في بيسان. كانت هذه المراكز تحتوي على مبانٍ ذات هندسة معمارية مصرية مميزة وتم نقشها بالهيروغليفية المصرية. تطورت كنعان بشكل متقطع تحت الحكم المصري. على الرغم من ازدهار بعض المراكز الرئيسية، فقد انخفض حجم العديد من البلدات والقرى أو تم التخلي عنها. لم يتم بناء أسوار جديدة للمدينة.

أدت الإمبريالية المصرية إلى زيادة كبيرة في التبادل الثقافي. كان العديد من البيروقراطيين والجنود المصريين متمركزين في كنعان، وغالبًا ما عاش المصريون والكنعانيون جنبًا إلى جنب. الآلات الموسيقية، والشعر، والأساطير، والأسلحة، وتصميم الملابس،؛ حتى الآلهة والإلهات؛ تنتقل من ثقافة إلى أخرى. العديد من هذه التأثيرات كانت طويلة الأمد. استمر الكتبة في العصر الحديدي بيهوذا في استخدام الأرقام المصرية بعد 550 عامًا من نهاية الإمبراطورية المصرية.

على الرغم من أنه يمكن تفسيره من المصادر المكتوبة المصرية أن مصر لم تمارس سوى القليل من السيطرة على هذه المنطقة بعد الأسرة التاسعة عشرة، إلا أن الأدلة الأثرية من فلسطين تشير إلى خلاف ذلك على الأقل بالنسبة لملوك الأسرة العشرين الأوائل. ظلت بيسان مستعمرة مصرية بها منازل مبنية على الطراز المصري، مكتملة بنقوش عتبات الأبواب بالهيروغليفية المصرية. توجد هياكل معمارية مصرية، منازل مربعة الشكل مصنوعة من الطوب اللبن، في أفيق، أشدود، بيسان (1550 و 1700 منزل)، غزة تل الفرح، تل الحسي. تستمر مناجم النحاس في تمناع تحت السيطرة حتى رمسيس السادس (1145 - 1137 قبل الميلاد) ربما. يمكن الاستشهاد بالفخار المصري من العديد من مواقع الحديد الأولى المبكرة أيضًا. باختصار، يبدو من المعقول على الأقل أن نقترح أن مصر استمرت في الهيمنة على هذه المنطقة على الأقل حتى منتصف القرن وربما حتى نهاية القرن على الأقل في بيسان.

نخاو الثاني

في ربيع 609 قبل الميلاد، قاد نخاو الثاني بنفسه قوة كبيرة لمساعدة الآشوريين. على رأس جيش كبير، يتألف بشكل أساسي من مرتزقته، سلك نخاو طريق البحر إلى سوريا، بدعم من أسطوله المتوسطي على طول الشاطئ، ومضى عبر المناطق المنخفضة لفيليستيا وشارون. استعد لعبور سلسلة التلال التي تغلق جنوب وادي يزرعيل العظيم، لكن هنا وجد ممره مغلقًا من قبل جيش يهوذا. وقف ملكهم، يوشيا، إلى جانب البابليين وحاول منع تقدمه إلى مجدو، حيث دارت معركة شرسة وقتل يوشيا.

يذكر هيرودوت حملة نخاو في كتابه التاريخ، الكتاب ٢: ١٥٩:

ثم أوقف نيكوس العمل في القناة وتحول إلى الحرب. شُيدت بعض المجاديف عن طريق البحر الشمالي، والبعض الآخر في الخليج العربي (البحر الأحمر)، على ساحل بحر إريتريا. لا يزال من الممكن رؤية زجاج الرياح لإيواء السفن. قام بنشر هذه السفن حسب الحاجة، بينما شارك أيضًا في معركة ضارية في مجدولوس مع السوريين، وغزاهم. وبعد ذلك استولى على قادش، وهي مدينة سورية عظيمة. أرسل الملابس التي كان يرتديها في هذه المعارك إلى برانشيداي ميليتس وكرسها لأبولو.

سرعان ما استولى نخاو على قادش على نهر العاصي وتقدم للأمام، وانضم إلى قوات آشور أوباليط الثاني وعبروا معًا نهر الفرات وحاصروا حران. على الرغم من أن نخاو أصبح أول ملك مصري يعبر نهر الفرات منذ تحتمس الثالث، إلا أنه فشل في الاستيلاء على حران، وتراجع إلى شمال سوريا. في هذه المرحلة، اختفى آشور أوباليط الثاني من التاريخ.

يصف سفر الملوك الثاني وكتاب أخبار الأيام الثاني أيضًا المعركة بين نخاو والملك يوشيا في مجدو (ملوك الثاني 23:29، أخبار الأيام الثاني 35: 20-24). تاركًا قوة كبيرة وراءه، عاد نخاو إلى مصر. في مسيرة عودته، وجد أن اليهود قد اختاروا يهوآحاز ملك يهوذا ليخلف والده يوشيا، الذي خلعه نخاو وحل محله يهوياقيم ملك يهوذا. أعاد يهواحاز إلى مصر كسجين، حيث أنهى يهواحاز أيامه (ملوك الثاني 23:31؛ أخبار الأيام الثاني 36: 1-4).

كان الملك البابلي يخطط لإعادة تأكيد سلطته في سوريا. في عام 609 قبل الميلاد، استولى الملك نبوبولاسر على كوموخ، مما أدى إلى قطع الجيش المصري، وكان مقره في كركميش. رد نخاو في العام التالي باستعادة كوموخ بعد حصار دام أربعة أشهر، وأعدم الحامية البابلية. جمع نبوبلاسر جيشا آخر نزل في قروماتي على نهر الفرات. ومع ذلك، فإن الحالة الصحية السيئة لنابوبلاسر أجبرته على العودة إلى بابل عام 605 قبل الميلاد. رداً على ذلك، في عام 606 قبل الميلاد، هاجم المصريون البابليين الذين ليس لديهم قيادة (ربما كان يقودهم ولي العهد نبوخذ نصر) الذين فروا من موقعهم.

في هذه المرحلة، نقل نبوبلاسر المسن قيادة الجيش إلى ابنه نبوخذ نصر الثاني، الذي قادهم إلى نصر حاسم على المصريين في معركة كركميش عام 605 قبل الميلاد، وطارد الناجين الفارين إلى حماة. تحطم حلم نخاو في استعادة الإمبراطورية المصرية في الشرق الأوسط عندما غزا نبوخذ نصر الأراضي التي احتلتها مصر من نهر الفرات إلى غزة بفلسطين. على الرغم من أن نبوخذ نصر قضى سنوات عديدة في فتوحاته الجديدة في حملات التهدئة المستمرة، إلا أن نخاو لم يكن قادرًا على استعادة أي جزء كبير من أراضيه المفقودة. على سبيل المثال، عندما انتفضت عسقلان، على الرغم من المناشدات المتكررة، لم يرسل المصريون أي مساعدة، وبالكاد كانوا قادرين على صد هجوم بابلي على حدودهم الشرقية في 601 قبل الميلاد. عندما صد الهجوم البابلي، تمكن نخاو من الاستيلاء على غزة أثناء مطاردة العدو. حول نخاو انتباهه في السنوات المتبقية له إلى إقامة علاقات مع حلفاء جدد: كاريان، وإلى الغرب، الإغريق.[6][7]

مراجع

- Tubb, Johnathan N. (1998)، Canaanites، British Museum People of the Past، University of Oklahoma Press، ISBN 9780806131085، مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 09 أكتوبر 2018.

- سليم حسن، موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث): في تاريخ الدولة الوسطى ومدنيتها وعلاقتها بالسودان والأقطار الآسيوية والعربية.

-

- Cline, Eric H. (2000), The Battles of Armageddon: Megiddo and the Jezreel Valley from the Bronze Age to the Nuclear Age, University of Michigan Press, ISBN 0-472-09739-3

- Annals of Thutmosis III from the Louvre web site. Retrieved December 8, 2017. نسخة محفوظة 11 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.

- Thutmose III in Encyclopedia Britannica online. Retrieved December 8, 2017. نسخة محفوظة 28 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.

- "مؤلفات سترابو الأماسي"، مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2021.

- أحمد فخرى (1960)، مصر الفرعونية.

- بوابة مصر القديمة

- بوابة فلسطين

- بوابة لبنان

- بوابة سوريا

- بوابة الأردن

- بوابة التاريخ

- بوابة علم الآثار

- بوابة الحرب