Église Saint-Médard de Paris

L'église Saint-Médard est située au no 141 rue Mouffetard à Paris, sur la rive gauche de la Seine, au sud-est de la montagne Sainte-Geneviève.

Pour les articles homonymes, voir Église Saint-Médard.

| Église Saint-Médard | |||

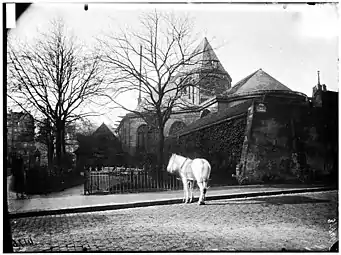

Vue de l'église. | |||

| Présentation | |||

|---|---|---|---|

| Culte | Catholique romain | ||

| Dédicataire | Saint Médard de Noyon | ||

| Type | Église paroissiale | ||

| Rattachement | Archidiocèse de Paris | ||

| Début de la construction | XVe siècle | ||

| Fin des travaux | XVIIIe siècle | ||

| Style dominant | Gothique flamboyant | ||

| Protection | |||

| Site web | saintmedard.org | ||

| Géographie | |||

| Pays | |||

| Région | Île-de-France | ||

| Département | Paris | ||

| Ville | Paris | ||

| Coordonnées | 48° 50′ 23″ nord, 2° 21′ 01″ est | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 5e arrondissement de Paris

| |||

Édifiée du XVe au XVIIIe siècle, elle est l'église paroissiale des fidèles d'une partie du 5e arrondissement, quartier du Jardin-des-Plantes et partiellement quartier du Val-de-Grâce, ainsi que d'une partie du 13e arrondissement, parties des quartiers Croulebarbe et de la Salpêtrière.

Depuis la séparation des Églises et de l'État de 1905, elle est la propriété de la Ville de Paris et affectée (droit d'usage exclusif et gratuit) au culte catholique.

Origine du nom

Elle est dédiée à saint Médard de Noyon (456-545), évêque de Noyon.

Historique

Le faubourg Saint-Marceau

L'église Saint-Médard a été construite dans le quartier qui portait jusqu'à la Révolution le nom de faubourg Saint-Marceau[1] et dans lequel plusieurs églises situées autrefois à proximité ont totalement disparu[2] pendant la tourmente révolutionnaire et avec les transformations de Paris sous le Second Empire :

- l'église Saint-Martin, autrefois rue de la Collégiale, construite en 1158 et détruite en 1790,

- l'église Saint-Marcel ou collégiale Saint-Marcel (à ne pas confondre avec l'église Saint-Marcel reconstruite boulevard de l'Hôpital au XIXe siècle et à nouveau au XXe siècle) construite aux IXe et XIe siècles à proximité d'un cimetière gallo-romain boulevard Saint-Marcel, et qui fut détruite lors du percement du boulevard Saint Marcel.

- la chapelle Saint-Clément que la tradition retient comme lieu du concile de Paris de 361[3],

- l'église Saint-Hippolyte au bas du boulevard Arago (à ne pas confondre avec l'église Saint-Hippolyte de la porte de Choisy) détruite en 1807[4].

La chapelle Saint-Médard initiale

À l'époque mérovingienne, des tombes chrétiennes[5] sont déjà réunies à quelques mètres des murs de l'église actuelle, comme l'ont montré des fouilles réalisées au 43 rue Daubenton. Un cimetière chrétien et sans doute déjà un oratoire, selon l'usage de l'époque, existent donc déjà au VIe siècle ou VIIe siècle. Dès le IXe siècle, après les invasions normandes, une chapelle dédiée à saint Médard aurait été construite le long d'une voie romaine qui menait de Lutèce à Lyon au point du franchissement de la Bièvre. L'existence d'une église et d’une paroisse rattachées au domaine de l’abbaye Sainte-Geneviève de Paris est attestée en 1163 dans une bulle du pape Alexandre III.

Du XVe au XVIIIe siècle

L'église actuelle a été édifiée du début ou du milieu du XVe au XVIIIe siècle.

Au XVIe siècle, la construction est interrompue par les guerres de Religion et particulièrement, en décembre 1561, par le Tumulte de Saint-Médard, une dispute entre protestants et catholiques qui entraîne le saccage de l'église par les protestants[6].

Au XVIIe siècle, alors qu'elle dépendait jusque-là du seul abbé de Sainte-Geneviève, la paroisse est placée, en 1655, sous la juridiction directe de l’archevêque de Paris. Elle reste confiée à des curés-prieurs, religieux de l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris (ou génovéfains) jusqu'à la Révolution française. La paroisse, proche de Port-Royal, est fréquentée par de nombreux jansénistes, dont Pierre Nicole inhumé dans l'église, Blaise Pascal et le diacre François de Pâris.

Au XVIIIe siècle, les convulsionnaires se réunissent, à partir de 1727, sur la tombe du diacre François de Pâris située dans le petit cimetière du chevet de l'église pour y rechercher des transes mystiques, des guérisons et toutes sortes de miracles ; le Roi décide, en 1732, d'en faire interdire l'accès ; un inconnu malicieux pose une affichette sur la palissade fermant le cimetière, avec ces mots : « De par le Roi, défense à Dieu de faire miracle en ce lieu »[6] (on peut toujours voir des portes murées à l'angle de la rue Daubenton et de la rue de Candolle cependant il semble que ce n'était pas celle du cimetière qui était situé au sud de l'église).

La paroisse est un lieu de forte résistance à la bulle Unigenitus publiée en 1713 et en particulier à partir de mars 1752 avec la question des billets de confession (voir Christophe de Beaumont).

L'église est embellie, notamment en 1784 par Louis François Petit-Radel qui fut l’architecte de la chapelle de la Vierge et du presbytère qui jouxte l'église.

Durant la Révolution, l'église est fermée et le culte aboli en novembre 1793. Elle est rouverte par un décret de la Convention de mai 1795. La paroisse partage son église avec les théophilanthropes et avec le culte décadaire ; elle s'appellera Temple du Travail pendant dix mois.

Les transformations des XIXe et XXIe siècles

Au XIXe siècle, des personnalités du Muséum national d'histoire naturelle (Jussieu (1803), Geoffroy Saint-Hilaire (1826) prennent part à la vie de la paroisse dans son conseil de fabrique. Sœur Rosalie Rendu (béatifiée par le pape Jean-Paul II en 2003), responsable de la maison des Filles de la Charité de la rue de l'Épée-de-Bois, est reconnue pour son dévouement vis-à-vis des malades, des pauvres et... des émeutiers de juillet 1830 et de février 1848. C'est à sœur Rosalie que les fondateurs de la Société de Saint-Vincent-de-Paul s'adresseront pour organiser leurs actions de Charité (citons en particulier Frédéric Ozanam, béatifié par le pape Jean-Paul II en 1997 lors des Journées mondiales de la jeunesse)[7].

- L'Église fin XIXe siècle

L'église Saint-Médard, rue Mouffetard

Johan Barthold Jongkind, 1871

Norton Simon Museum, Pasadena.

Chevet de l'église vers 1900 (photographie d'Eugène Atget).

Église et chapelle des catéchismes.

L'église au début du XXe siècle en arrière-plan du marché Mouffetard - Photo Eugène Atget, 1910.

À cette époque, de nombreux aménagements intérieurs et extérieurs sont entrepris dans l'église ; le grand cimetière sud est transformé en square (square Saint-Médard).

En 1901, la chapelle des Catéchismes est édifiée sur l'emplacement de l'ancien cimetière où fut enterré le diacre Pâris. En 1906, l'église est classée au titre des monuments historiques[8]. Des transformations intérieures ont lieu en 1960 ; l'église est ravalée en 1974.

En 2011, sous l’impulsion du père Emmanuel Boudet curé, un réaménagement liturgique a rétabli un autel en pierre dans le chœur de l'église. Celui-ci a été dédicacé par le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, le 11 septembre 2011.

[9]Description

Plan

Le plan de l'église dépourvue de transept reflète son histoire avec trois ensembles homogènes :

- la nef et la façade occidentale (celle-ci mutilée aux XVIIIe et XIXe siècle et ses parties basses totalement modifiées) sont estimées du début ou du milieu du XVe siècle. L'architecte a dû raccourcir les trois dernières travées occidentales.

- le choeur date de la période 1562-1620.

- la chapelle axiale de la Vierge a été construite en 1784.

Extérieur

L'extérieur de l'église a été partiellement dégagé des maisons en 1868-1869.

Sur sa façade sud-est est gravé un cadran solaire[10].

Entrée de l'église rue Mouffetard.

Entrée de l'église rue Mouffetard. Entrée rue Daubenton.

Entrée rue Daubenton. Église Saint-Médard vue du sud-est (vue depuis le square Saint-Médard).

Église Saint-Médard vue du sud-est (vue depuis le square Saint-Médard). Cadran solaire gravé sur sa façade sud-est, vue depuis le square Saint-Médard.

Cadran solaire gravé sur sa façade sud-est, vue depuis le square Saint-Médard.

Intérieur

La nef gothique flamboyante a été construite au début ou au milieu du XVe siècle. Au centre des voûtes d'ogives quadripartites se voient cinq clés imagées.

Le chœur est plus large et plus haut, il a été commencé en 1550 et achevé en 1632. Il a été recouvert en 1622 d'une voûte en bois (faute de fonds pour construire une voûte de pierre) qui est toujours en place, de façon unique à Paris.

Nefs et collatéraux

Collatéral nord.

Collatéral nord. Nef centrale.

Nef centrale.

Collatéral sud.

Collatéral sud.

Chœur et autel

Voute en bois.

Voute en bois.

Dédicace du nouvel autel de Saint Médard le 11 septembre 2011.

Dédicace du nouvel autel de Saint Médard le 11 septembre 2011.

Déambulatoire

Les remaniements se manifestent particulièrement au niveau de chapiteaux illustrant le Gothique, la Renaissance et le Classique.

Patrimoine artistique et mémoriel de l'église Saint-Médard

L'église est ornée de nombreuses œuvres d'art. Plus d'une centaine sont classées Monument historique[11].

Chapelle des fonts baptismaux

- Jésus chassant les marchands hors du Temple, peint à Rome, en 1727-1728, par le jeune Charles-Joseph Natoire

- au plafond, un Baptême du Christ, peint au début du XVIIIe par Charles de La Fosse.

- Plaque commémorative du baptême de Marin Marais.

Chapelle Saint-Jean-Baptiste (ou des Morts)

- Baptême du Christ (avec inscription portée sur la bordure de la robe de l'ange : donné par Jean Boutet, 1685, cette inscription rappelant que ce tableau est un don de Jean Boutet, marchand-tanneur et marguillier comptable de la Fabrique).

Chapelle Saint-Joseph

- Saint Paul et saint Barnabé à Lystra, signé Caze (un des fils de Pierre-Jean Cazes ?), au milieu du XVIIe siècle.

Chapelle Sainte Anne

- L'Éducation de la Vierge ; Le Christ enfant entre la Vierge et saint Joseph, soit deux tableaux de l'École française du XVIIe siècle

- La Religion, toile de Charles-Michel-Ange Challe.

Chapelle Saint-Louis

- La promenade de Saint Joseph et de l'enfant Jésus, toile de Francisco de Zurbarán, vers 1635 (tableau restauré en 2021) : il n'y a que deux toiles de grands maîtres espagnols conservées dans les églises parisiennes, celle-ci et Le mariage de la Vierge d'Antonio de Pereda dans l'église Saint-Sulpice. Le tableau de Zurbaran avait été peint pour le maître-autel du couvent de la Merci déchaussée de Séville.

- Le martyre de saint Étienne, tapisserie, copie de 1847, de la Manufacture des Gobelins.

Chapelle du Sacré-Cœur

- le Christ mort, du XVIIe mais attribué à tort à Philippe de Champaigne (1602-1674), par rapprochement avec son Christ mort, au musée du Louvre.

Chapelle Sainte-Catherine

- Triptyque : Le Christ mort sur les genoux de la Vierge, Saint Vincent, Saint Honoré (anonyme français du XVIe siècle).

- la Vierge de l'Annonciation sculpture d'Henri Lagriffoul

Chapelle de l'Annonciation

- L'Annonciation et six prophètes (Isaïe, David, Aggée, Salomon, Jérémie, Moïse), daté 1617, anonyme français. Dans la lunette : Dieu le Père envoyant le Saint-Esprit, adoré par les anges (mais d'une autre main, car style plus relâché).

- Sainte Cécile, anonyme du XVIIIe.

Chapelle Sainte Geneviève

- Sainte Geneviève gardant ses moutons, toile considérée longtemps comme une œuvre de Watteau, mais actuellement attribuée à Charles-Dominique-Joseph Eisen (exposée au Salon de 1764).

Le mariage de la Vierge.

Le mariage de la Vierge.

Chapelle de la Vierge

- le Mariage de la Vierge, peint en 1824 par Alexandre-François Caminade

- Saint-Médard couronnant sa sœur première rosière, peint en 1837 par Louis Dupré .

Chapelle Saint-Antoine

- Saint Joseph et l'Enfant Jésus, école espagnole du XVIIe siècle.

Chapelle Saint-Fiacre

- Le Christ à la piscine, copie réduite, 1753, du tableau de Jacques Restout au musée du Louvre.

Chapelle de la Trinité

- La Sainte Trinité, école française, vers 1612. Donnée par Pierre Thévenin, marchand de vin, bourgeois de Paris, demeurant grand'rue Mouffetard, et Anne Cramoisy, sa femme.

- Saint-Antoine-de-Padoue sculpture de Marthe Baumel-Schwenck.

- Le chemin de croix a été peint par Simone Lorimy-Delarozière, Simone Latron-Flandrin, Marthe Flandrin.

Chaire de 1718.

Chaire de 1718.

L'église possède également de nombreux vitraux, anciens (fragments du XVIe siècle) ou contemporains (1941) de Jean Hébert-Stevens, Paul Bony et Pierre Cellier.

Vitrail XVIe siècle (médaillons).

Vitrail XVIe siècle (médaillons). Détail (donateurs en prière).

Détail (donateurs en prière). Détail (donatrices en prière).

Détail (donatrices en prière). Autre fragment du XVIe siècle.

Autre fragment du XVIe siècle. vitrail XIXe siècle.

vitrail XIXe siècle.

Les orgues

Les grandes orgues, placées au-dessus de la porte principales en tribune, sont classées monument historique depuis 1980, aussi bien pour le buffet que pour la partie instrumentale.

Le buffet est l’œuvre du menuisier Germain Pillon - peut-être petit-fils du célèbre sculpteur Germain Pilon - qui l'exécuta de 1644 à 1650[12]. Il a été remanié en 1767 par la maison Daublaine Callinet (orgue).

La partie instrumentale est des facteurs Stoltz & Frères (Edouard et Eugène) (1880), dans le ton, des facteurs François et Alexandre Thierry, facteurs d'orgue du Roi. Il possède 32 jeux (42 rangs), avec trois claviers de 56 notes et un pédalier de 30 notes à traction mécanique avec machine Barker pour le grand orgue.

Entre 1952 et 1967, c'est André Isoir qui est titulaire du grand orgue et maître de chapelle. Le titulaire actuel est Jean Galard.

Composition :

| I. Grand orgue 56 notes | II. Positif 56 notes | III. Récit expressif 56 notes | Pédale 30 notes |

|---|---|---|---|

|

Bourdon 16' |

Bourdon 16' |

Bourdon 8' |

Soubasse 16' |

L'orgue de chœur Roethinger a été construit en 1964 et installé dans une chapelle latérale du chœur. Il est doté de deux claviers de 56 notes et d'un pédalier de 30 notes. Les tractions sont mécaniques pour les notes et pour les jeux. Il possède quatorze jeux.

L'église Saint-Médard dans la littérature et au cinéma

Cimetière Saint-Médard (1952) est un roman de Pierre Molaine autour de l'affaire des convulsionnaires de Saint-Médard.

L'église Saint-Médard est au centre de l'énigme dans le livre L'élu du serpent rouge (2004) de Jean-Paul Bourre.

Dans Sans famille d'Hector Malot, l'orphelin Rémi a rencontré son ami Mattia alors qu'il passait devant Saint-Médard.

Dans les Misérables, livre quatrième (la masure Gorbeau), chapitre IV (les remarques de la principale locataire), Jean Valjean « allait volontiers à Saint-Médard qui est l’église la plus proche »

Accès

Ce site est desservi par la station de métro Censier - Daubenton sur la ligne ![]()

![]() .

.

Notes et références

- M. Brongniart, La paroisse Saint Médard au faubourg Saint-Marceau, Paris, 1951.

- Marquis de Rochegude, Promenade dans toutes les rues de Paris par arrondissements, Paris, 1910

- Sur le Concile de Paris et les textes qui y furent adoptés voir Jean Gaudemet, Conciles gaulois du IVe siècle Sources chrétiennes 241, Le Cerf, Paris, 1977, p. 89-99.

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, édition de 1844, p. 283-284 [lire en ligne]

- Michel Fleury, « l'Origine mérovingienne de l'église Saint-Médard », les Cahiers de la Rotonde, Paris, no 2, , p. 79-82, 3 fig.

- Panneau Histoire de Paris devant l'église.

- cfr. Gérard Cholvy Frédéric Ozanam L'engagement d'un intellectuel catholique au XIXe siècle, Fayard, Paris, 2003

- Notice no PA00088417, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Agnès Bos, Les églises flamboyantes de Paris, Paris, A. et J. Picard, , 366 p., p. 231-232

- « Cadrans solaires de Paris », CADRANS SOLAIRES, (lire en ligne, consulté le )

- « Recherche - POP », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Recherche - POP », sur pop.culture.gouv.fr (consulté le )

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la religion :

- Ressource relative à l'architecture :

- Ressource relative à la musique :

- Portail du catholicisme

- Portail de l’architecture chrétienne

- Portail de Paris

- Portail des monuments historiques français