Décret du 15 juin 1791

Lors de la nuit du 4 août 1789, les privilèges ont été abolis, sous réserve toutefois de rachat.

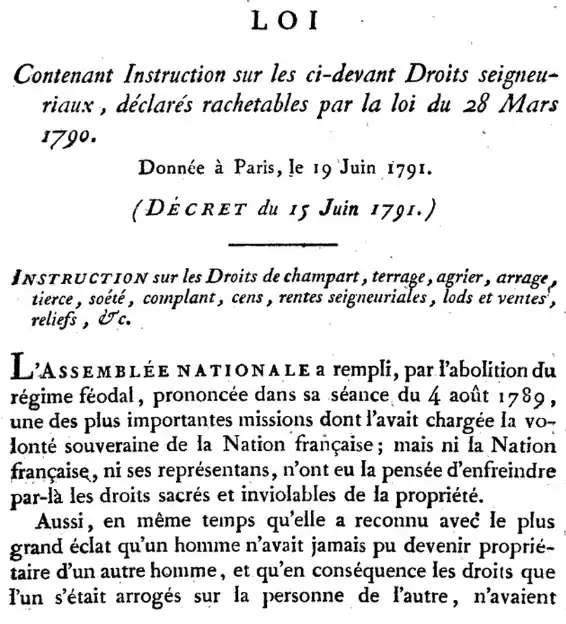

| Titre | Loi et instruction des 15-19 juin 1791 sur les ci-devants droits seigneuriaux déclarés rachetables par la loi du 28 mars 1790 |

|---|---|

| Référence | n°999 |

| Pays |

|

| Type | Décret |

| Législature | Ancien Régime (Maison de Bourbon) |

|---|---|

| Adoption | par l'Assemblée nationale |

| Entrée en vigueur |

Par le décret du 15 juin 1791[1](nommé aussi décret des 15-19 juin 1791[2] ou encore loi et instruction des 15-19 juin 1791[3],[4]) l'Assemblée nationale a déterminé les conditions de rachats des droits féodaux considérés comme rachetables par le décret du 15 mars 1790. L'instruction porte sur les droits de champart, terrage, agrier, arrage, tierce, soété, complant, cens, rentes seigneuriales, lods et ventes, reliefs et autres droits seigneuriaux.

« Ni la nation française, ni ses représentants, n'ont eu la pensée d’enfreindre par là les droits sacrés et inviolables de la propriété. Aussi, en même temps qu'elle a reconnu avec le plus grand éclat qu'un homme n'avait jamais pu devenir propriétaire d’un autre homme, et qu'en conséquence, les droits que l'un s'était arrogé sur la personne de l’autre n'avaient jamais pu devenir une propriété pour le premier, l'Assemblée nationale a maintenu, de la manière la plus précise, tous les droits et devoirs utiles auxquels des concessions de fonds avaient donné l'être, et elle a seulement permis de les racheter. »

— Instruction votée par l'Assemblée Constituante le 15 juin 1791

Seuls pouvaient ainsi espérer se libérer les paysans les plus riches.

« Quant aux droits féodaux, il demandait que tous ces droits fussent rachetés par les vassaux, « s'ils le désirent », le remboursement devant être « au denier 30 », c'est-à-dire trente fois la redevance annuelle payée à cette époque ! C'était rendre le rachat illusoire, car, pour les rentes foncières, il était déjà très lourd au denier 25, et dans le commerce, une rente foncière s'estime généralement au denier 20 ou même 17. »

— Pierre Kropotkine, La Grande Révolution, XVII

Dans les faits, les impôts liés aux droits féodaux n'ont plus été versés à partir de 1789 et ce décret sera peu appliqué.

Dans le décret du 17 juillet 1793, l'Assemblée nationale va finalement déclarer l'abolition de tous les privilèges féodaux sans indemnité en contrepartie.

Contexte

Un païsan portant un Prélat et un Noble.

Allusion aux impôts dont le poids retombait en entier sur le peuple : M.M. les Eclésiastiques et les Nobles non seulement ne payoient rien, mais encore obtenoient des graces, des pensions qui épuisoient l'Etat et le Malheureux cultivateur pouvoit a peine fournir à sa subsistance.

Caricature anonyme, Paris, mai 1789

Contenu

L'Assemblée nationale a rempli, par l'abolition du régime féodal, prononcée dans sa séance du 4 août 1789, une des plus importantes missions dont parait chargée la volonté souveraine de là nation française ; mais ni la nation française ni ses représentants n'ont eu la pensée d'enfreindre par là les droits sacrés et inviolables de la propriété.

Aussi, en même temps qu'elle a reconnu, avec le plus grand éclat, qu'un homme n'avait jamais pu devenir propriétaire d'un autre homme, et qu'en conséquence les droits que l'un s'était arrogés sur la personne de l'autre, n'avaient jamais pu devenir une propriété pour le premier, l'Assemblée nationale a maintenu, de la manière la plus précise, tous les droits et devoirs utiles-auxquels des concessions de fonds avaient donné l'être, et elle a seulement permis de les racheter.

Les explications données à cet égard, par le décret du 15 mars 1790, paraissaient devoir rétablir à jamais, dans les campagnes, la tranquillité qu'y avaient troublée de fausses interprétations de celui du 4 août 1789.

Mais ces explications elles-mêmes ont été, en plusieurs cantons du royaume, ou méconnues, ou altérées; et, il faut le dire, deux causes extrêmement affligeantes pour les amis de la Constitution et par conséquent de l'ordre public, ont favorisé et favorisent encore le progrès des erreurs qui se sont répandues sur cet objet important.

La première, c'est la facilité avec laquelle les habitants des campagnes se sont laissés entraîner dans les écarts auxquels les ont excités les ennemis mêmes de la Révolution, bien persuadés qu'il ne peut pas y avoir de liberté là où les lois sont sans force, et qu'ainsi on est toujours sûr de conduire le peuple à l'esclavage, quand on a l'art de l'emporter au-delà des bornes établies par les loi.

La seconde, c'est la conduite de certains corps administratifs. Chargés par la Constitution d'assurer le recouvrement des droits de terrage, de champart, de cens ou autres, dus à la nation, plusieurs de ces corps ont apporté dans cette partie de leurs fonctions une insouciance et une faiblesse qui ont amené et multiplié les refus de payement de la part des redevables de l'État, et ont, par l'influence d'un aussi funeste exemple, propagé chez les redevables des particuliers l'esprit d'insubordination, de cupidité, d'injustice.

Il est temps enfin que ces désordres cessent ; et si l'on ne veut pas voir périr dans son berceau une Constitution dont ils troublent et arrêtent la marche, il est temps que les citoyens dont l'industrie féconde les champs et nourrit l'Empire, rentrent dans le devoir, et rendent à la propriété l'hommage qu'ils lui doivent.

L'Assemblée nationale aime à croire qu'ils n'ont besoin, pour cela, que d'être éclairés sur le véritable sens des lois dont ils ont jusqu'à présent abusés; et c'est ce qui la détermine à le leur expliquer par cette instruction.

Il n'y a personne qui n'entende parfaitement l'article premier du titre 3 du décret du 15 mars 1790, par lequel l'Assemblée nationale a déclaré rachetables, et a voulu que l'on continuât jusqu'au rachat effectué, tous les droits et devoirs féodaux ou censuels utiles, qui sont le prix et la condition d'une concession primitive de fonds.

Mais ce qui, quoique très clair par soi-même, ne paraît pas l'être également pour tout le monde, c'est la désignation de ces droits, telle qu'elle est faite par l'article suivant du même titre. Cet article est ainsi conçu :

Et sont présumés tels, sauf la preuve contraire :

1° Toutes les redevances seigneuriales annuelles, en argent, grains, volailles, cires, denrées ou fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, censives, surcens, capcasal, rentes féodales, seigneuriales et emphytéotiques, champart, tasque, terrage, arrage, agrier, comptant, soété, dîmes inféodées, ou sous toute autre dénomination quelconque, qui ne se payent et ne sont dus que par le propriétaire ou possesseur d'un fonds, tant qu'il est propriétaire ou possesseur, et à raison de la durée de la possession.

2° Tous les droits casuels qui, sous le nom de quint, treizième, lods et treizains, lods et ventes, issues, milods, rachats, venteroles, reliefs, relevoisons, plaids, ou autres dénominations quelconques, sont dus, à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d'un fonds, par le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers et tous autres ayants cause du précédent propriétaire ou possesseur.

3° Les droits d'acapte, arrière-acapte et autres semblables, dus, tant à la mutation des ci-devant seigneurs, qu'à celle des propriétaires ou possesseurs.

On voit que cet article a pour objet trois sortes de droits ; savoir : les droits fixes, les droits casuels dus à la mutation des propriétaires, et les droits casuels dus tant à la mutation des propriétaires qu'à celle des seigneurs.

On voit encore que ces trois espèces de droits ont cela de commun, qu'ils ne sont jamais dus à raison des personnes, mais uniquement à raison des fonds, et parce qu'on possède les fonds qui en sont grevés. On voit enfin que cet article soumet ces droits à deux règles générales : La première, qu'ils sont présumés, dans la main de celui qui les possède, être le prix d'une concession primitive de fonds ;

La seconde, que cette présomption peut être détruite par l'effet d'une preuve contraire, mais que cette preuve contraire est à la charge du redevable, et que si le redevable ne peut pas y parvenir, la présomption légale reprend toute la force, et le condamne à continuer le paiement.

L'article ne décide pas expressément quel serait l'effet d'une telle preuve contraire, si elle était atteinte par le redevable ; mais la chose s'explique assez d'elle-même, et une distinction très simple éclaircit tout.

En effet, ou par le résultat de cette preuve le droit se trouverait être le prix d'une somme d'argent fournie à titre de prêt ou de constitution, ou bien on ne lui verrait d'autre origine que l'usurpation et la loi du plus fort.

Dans le premier cas, le droit ne serait pas éteint ; mais on pourrait le faire cesser par la seule restitution de la somme anciennement reçue ; et si c'était une rente réputée jusque-là seigneuriale ou censuelle, on ne pourrait plus, aux mutations de l'héritage qui en est grevé, en conclure que cet héritage fût soumis, soit aux lods et ventes, soit au relief, soit à tout autre droit casuel.

Dans le second cas, c'est-à-dire, lorsque par le résultat de la preuve entreprise par le redevable d'un des droits énoncés dans l'article dont il s'agit, il paraît que ce droit n'est le prix ni d'une concession de fonds, ni d'une somme d'argent anciennement reçue, mais le seul fruit de la violence ou de l'usurpation, ou, ce qui revient au même, le rachat d'une ancienne servitude personnelle, il n'y a nul doute qu'il ne doive être aboli purement et simplement.

Cette abolition est juste alors ; mais, remarquons-le bien, elle ne l'est que dans ce cas, et il n'y a que l'ignorance ou la mauvaise foi qui ait pu abuser de l'article 2 du titre III, au point d'en conclure que tous les droits dont il fait l'énumération devaient être abolis, si le ci-devant seigneur qui était en possession de les percevoir ne prouvait pas, dans la forme prescrite par l'article 29 du titre II, qu'ils avaient été créés pour cause de concession de fonds, ou, en d'autres termes, s'il ne rapportait pas, à défaut de titre primitif, deux reconnaissances énonciatives d'une plus ancienne, et faisant mention expresse de la concession pour laquelle ces droits avaient été stipulés.

Ceux qui ont élevé cette prétention auraient bien dû porter leurs regards sur l'article même qui suit immédiatement dans le titre III, celui de l'examen duquel il s'agit en ce moment ; ils y auraient vu que l'Assemblée nationale, loin d'exiger pour les droits présumés venir de concession de fonds les preuves très difficiles dont il est parlé dans l'article 29 du titre II, a formellement déclaré qu'il ne serait rien changé à la manière d'en vérifier, soit l'existence, soit la quotité, sauf que la règle nul terre sans seigneur n'aurait plus effet que dans les coutumes qui l'adoptent en termes exprès. Tel est le sens et l'objet de l'article 3 du titre III. En voici les termes :

Les contestations sur l'existence ou la quotité des droits énoncés dans l'article précédent seront décidées d'après les preuves autorisées par les statuts, coutumes et règles observées jusqu'à présent, sans néanmoins que hors des coutumes qui en disposent autrement, l'enclave puisse servir de ce prétexte pour assujettir un héritage à des prestations qui ne sont point énoncées dans les titres directement applicables à cet héritage, quoiqu'elles lë soient dans les titres relatifs aux héritages dont il est environné et circonscrit.

Il est bien clair que par la partie de cet article, qui se termine aux mots : observés jusqu'à présent, l'Assemblée nationale a voulu empêcher que, par une application erronée de l'article 29 du titre II, aux droits énoncés dans l'article 2 du titre III, on n'étendît aux droits féodaux et censuels ordinaires, des modes de preuves qui n'avaient été établis que pour des droits extraordinaires, odieux de leur nature, et portant toutes les marques extérieures de l'ancienne servitude personnelle.

Ainsi, lorsqu'un ci-devant seigneur vient demander un droit de champart, de cens, de lods et ventes, ou tout autre de la nature de ceux dont parle l'article 2 du titre III, voici la marche que doit suivre l'homme juste et impartial qui veut s'assurer si sa demande est légitime ou non :

D'abord, il examinera si le ci-devant seigneur rapporte les preuves requises par les coutumes, statuts et règles observées jusqu'à présent dans les différentes parties du royaume pour établir l'existence de son droit.

Si ces preuves ne sont pas rapportées, la demande du ci-devant seigneur doit être rejetée purement et simplement.

Si elles sont rapportées, la demande du ci-devant seigneur doit lui être adjugée, même lorsqu'elles ne consistent pas dans la représentation d'un titre primitif, ou de deux reconnaissances supplétives, telles qu'elles sont exigées par l'article 29 du titre II ; mais, dans ce dernier cas, la preuve contraire réservée au redevable par l'article 2 du titre III, peut avoir lieu ; et ce n'est même, à proprement parler, que dans ce cas qu'elle est admissible.

Il en serait autrement si les droits demandés par les ci-devant seigneurs étaient du nombre de ceux qui, étant personnels de leur nature, tels que les corvées, les banalités, les droits de feu, de bourgeoisie, d'habitation, etc. sont abolis par des dispositions générales, que modifient quelques exceptions pour la preuve desquelles l'article 29 du titre II a prescrit des conditions particulières. Alors, en effet, il suffirait que le ci-devant seigneur ne produisît pas, ou un titre primitif, ou deux reconnaissances énonciatives d'une plus ancienne et faisant mention de la concession du fonds, pour que sa demande dût être rejetée, même au possessoire.

En deux mots, il faut bien distinguer si les droits réclamés par un ci-devant seigneur à l'appui d'une possession et de preuves qui auraient été jugées suffisantes avant 1789, se trouvent compris dans le titre II, ou s'ils appartiennent à la classe de ceux qu'embrasse le titre III du décret du 15 mars 1790. Au premier cas, la preuve de la concession primitive de fonds est à la charge du ci-devant seigneur, et il ne peut la faire que dans la forme tracée par l'article 29 du titre II ; au second cas, la concession primitive de fonds est présumée de droit, et c'est sur le redevable qui la dénie, que retombe tout le poids de la preuve de sa dénégation.

Il était naturel, il était juste que l'Assemblée nationale différenciât ainsi, relativement au mode de preuves, 1 >s droits de la première espèce d'avec ceux de la seconde; et c'est ce qu'a parfaitement développé la proclamation du roi du 11 juillet 1790, portant cassation de plusieurs délibérations des municipalités de Marsangy, Termancy, Angely et Buisson; proclamation qu'a faite, presqu'à la veille de se lier à la Constitution par le serment le plus solennel et le plus imposant, ce monarque qui ne veut plus et ne peut plus régner que par les lois, et dont le bonheur dépend de leur exacte observation. Français! contemplez cet accord entre vos représentants, qui expriment votre volonté générale, et votre roi qui en presse l'exécution ponctuelle ; et jugez après cela de quel œil vous devez regarder ces hommes pervers, qui, par des discours ou des écrits coupables, vous prêchent la désobéissance aux lois, ou qui cherchent, par des menaces et des voies de fait, à vous empêcher d'y obéir.

Ces hommes, n'en doutez pas, sont vos ennemis les plus dangereux ; et il est du devoir non seulement de tout non citoyen, mais de tout individu qui pense sérieusement à sa propre conservation de les dénoncer aux tribunaux, de les livrer à toute la rigueur de la justice. Que chacun se pénètre donc bien des véritables dispositions du titre III du décret du 15 mars 1790 ; qu'on renonce de bonne foi à cet esprit de cavillation qui les a défigurées dans l'esprit du peuple ; que les corps administratifs donnent l'exemple, en les faisant exécuter par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, à l'égard des redevables de droits nationaux ; et alors, l'Assemblée nationale a droit de s'y attendre, alors tout rentrera dans l'ordre. S'il reste des difficultés sur l'existence ou sur la quotité de quelques droits, les juges les décideront ; l'article 3 du titre dont on vient de parler leur en fournit les moyens; et l'article 3 du décret du 18 juin suivant les avertit que, conformément au respect éternel dû à la possession, ils doivent, nonobstant le litige, ordonner le payement provisoire des droits qui, quoique contestés, sont accoutumés d'être payés, sauf aux redevables à faire juger le pétitoire, et à se faire restituer, s'ils triomphent en définitive, ce qu'ils seront jugés avoir payé indûment.

Mais dans quel cas des droits aujourd'hui contestés doivent-ils être regardés comme accoutumés d'être payés ? La maxime générale qu'a établie, depuis des siècles, une jurisprudence fondée sur la raison la plus pure, c'est qu'en fait de droits fonciers, comme en fait d'immeubles corporels, la possession de l'année précédente doit, sauf toutes les règles locales qui pourraient y être contraires, déterminer provisoirement celle de l'année actuelle. Mais, comme cette maxime n'a lieu que lorsque la possession de recevoir ou de ne pas payer n'est pas l'effet de la violence, et que, très malheureusement, la violence employée de fait, ou annoncée par des menaces, a seule, depuis deux ans, exempté un grand nombre de personnes du payement des droits de champart, de terrage et autres ci-devant seigneuriaux ou simplement fonciers, l'Assemblée nationale manquerait aux premiers devoirs de la justice si elle ne déclarait pas, comme elle le fait ici, qu'on doit considérer comme accoutumés d'être payés, dans le sens et pour l'objet du décret du 18 juin 1790, tous les droits qui ont été acquittés et servis, ou dans l'année d'emblavure qui a précédé 1789, ou en 1789 même, ou en 1790. En conséquence, tout redevable qui, étant poursuivi en payement de droits échus en 1791, sera prouvé les avoir payés à l'une des trois époques qu'on vient de rappeler, devra, par cela seul, être condamné et contraint de les payer provisoirement cette année et les suivantes, sous la réserve de tous ses moyens au pétitoire. C'est ainsi que si un particulier possesseur paisible d'une maison depuis un an, en était dépossédé par violence ou voie de fait, le juge devrait, sur sa réclamation, commencer par le rétablir dans sa possession avant d'entendre et d'apprécier les raisons que son adversaire aurait à lui opposer.

Il est cependant deux cas où pourrait cesser cette règle générale sur l'effet de la possession de percevoir des droits ci-devant seigneuriaux ou fonciers.

Le premier, c'est lorsque cette possession n'a été acquise que pendant le litige, c'est-à-dire lorsque les redevables n'ont payé que depuis qu'ils sont en instance, et d'après une sentence de provision.

Le deuxième, c'est lorsque le ci-devant seigneur est en retard d'exécuter un jugement qui ordonne, soit une communication de titres, soit toute autre instruction nécessaire pour l'éclaircissement de son droit.

Dans ces deux cas, les tribunaux peuvent, si les circonstances le commandent à leur équité, dispenser, pour un temps limité ou indéfiniment ; de la prestation provisoire ; mais il est évident que, dans l'un comme dans l'autre, cette prestation provisoire ne peut cesser qu'en vertu d'un jugement. Tout refus de la continuer, qui ne serait pas autorisé par une décision expresse du juge, serait une voie de fait aussi illégale, aussi injuste que pourrait l'être celle qui serait employée contre un citoyen quelconque pour le chasser d'une maison dans la possession de laquelle il aurait été mis précédemment par la justice.

Quant au pétitoire, il ne dépend pas, comme l'on sait, de la possession des dernières années, mais de la légitimité du droit, et c'est précisément pour établir, ou que le droit est légitime, ou qu'il est illégitime que l'article 3 du titre III du décret du 15 mars 1790 renvoie aux règles observées jusqu'à présent en matière de preuves sur l'existence ou la quotité des droits seigneuriaux ordinaires.

Il serait aussi long qu'inutile de retracer ici toutes ces règles, qui, d'ailleurs, ne sont pas les mêmes dans les diverses parties de l'Empire. Ici, la seule possession de 20, 30 ou 40 ans forme un titre pour le ci-devant seigneur ; là, il faut que cette possession soit fortifiée par une ou plusieurs reconnaissances des ci-devant vassaux. Ailleurs, il faut encore que ces reconnaissances soient accompagnées de certaines conditions plus ou moins difficiles à remplir et de certaines formalités plus ou moins simples. Ce n'est pas ici le lieu d'énumérer toutes ces variations qui dépendent uniquement des localités ; mais l'Assemblée nationale se croit obligée de lever les doutes qu'une foule de vassaux ou censitaires lui ont manifestés, sur la manière dont ils peuvent parvenir à la preuve contraire, qui leur est réservée par l'article 2 du titre III du décret du 15 mars 1790.

Comment est-il possible, disent-ils tous, que nous atteignions cette preuve? La réponse est qu'ils peuvent y arriver par différentes voies, mais surtout par la communication des titres des ci-devant seigneurs ; communication qui n'a jamais pu légitimement être refusée, par la raison que tous les titres relatifs à une mouvance ou à une directe, étaient, même sous l'ancien régime, réputés communs entre le seigneur et le vassal, tenancier ou censitaire. On doit seulement observer à cet égard :

1° Que jamais les vassaux, tenanciers et censitaires n'ont prétendu ni pu prétendre qu'on dût leur remettre en mains propres, et confier à leur bonne foi des titres qu'ils auraient le plus grand intérêt de supprimer;

2° Qu'ainsi, tout ce qui peut être demandé à cet égard, c'est que le ci-devant seigneur qui a des titres relatifs à ses cens, rentes et droits de lods, les communique, sans déplacer, dans son chartrier,ou qu'il les dépose pendant un certain temps, soit dans le greffe d'un tribunal, soit dans l'étude d'un notaire, soit dans tout autre lieu convenu de gré à gré, pour en être pris communication par les ci-devant vassaux, tenanciers ou censitaires et leur en être délivré, à leurs frais, telles expéditions ou copies collationnées qu'ils voudront exiger; le tout conformément aux règles précédemment observées.

Au surplus, cette communication doit être accompagnée du serment purgatoire, s'il est requis, et embrasser tous les titres généralement quelconques, soit constitutifs, soit interprétatifs, soit déclaratifs, soit récognitifs, soit possessoires, que le ci-devant seigneur peut avoir à sa disposition, relativement aux droits dont il réclame le payement ou la prestation : il ne peut pas même en excepter les simples baux, encore moins les registres connus sous le nom de papiers cueilloirs, cueillerets, chassereaux ou lièves ; car ce n'est que par rapport à ceux de ces registres qui se feront à l'avenir, que le décret du 12 janvier 1791 leur a ôté toute espèce de foi; et il est certain que ceux qui ont été faits précédemment conservent, même pour les contestations non encore jugées ou à naître, le degré d'autorité plus ou moins grande que les coutumes, les statuts et les régies observées dans chaque lieu leur avaient ci-devant accordée.

Avant de terminer cette instruction, il est du devoir de l'Assemblée nationale d'éclairer encore les citoyens des campagnes sur une prétention élevée par plusieurs d'entre eux relativement au champart ou terrage. A tes entendre, ils ne sont plus tenus d'avertir les préposés à la perception des droits de champart ou terrage, pour calculer et arrêter la quantité de la récolte de chacun des héritages qui en sont chargés ; et dans les lieux où ce droit est portable, ils ne sont" plus obligés de voiturer, dans les granges ou dans les pressoirs du propriétaire du champart, la portion des fruits qui lui appartient.

L'Assemblée nationale le déclare hautement, cette prétention est aussi mal fondée que le prétexte qui y a donné lieu.

Ce prétexte est que les servitudes personnelles ont été abolies par l'Assemblée nationale.

Sans doute, «lies ont été et elles sont abolies : mais ce n'est pas une servitude personnelle que la charge dont il s'agit. On entend par servitude personnelle une sujétion qui a été imposée à la personne, qui ne pèse que sur la personne et que la personne est obligée de subir, par cela seul qu'elle existe, qu'elle habite un certain lieu, etc. Or, aucun de ces caractères ne convient à l'assujettissement contre lequel s'élèvent les injustes réclamations dont il vient d'être parlé. Ce n'est pas à la personne que cet assujettissement a été imposé, c'est au fonds ; ce n'est pas la personne qui en est grevée, c'est le fonds; et cela est si vrai, qu'on cesse d'y être soumis du moment qu'on cesse de posséder le fonds sujet au champart.

Cet assujettissement est donc, non pas une servitude personnelle, mais une charge réelle; et par une conséquence nécessaire, il n'a ni cessé ni dû cesser par l'effet de l'abolition des servitudes personnelles.

Ces développements suffiront, sans doute, pour faire cesser toute espèce de difficulté sur le sens et l'objet des lois par lesquelles l'Assemblée nationale a déclaré rachetables et conservé, jusqu'au rachat effectué, les droits qui, par leur nature, sont présumés venir de la concession des fonds. Ainsi, plus de prétexte aux injustes refus de payement ; et il faut que celui qui fera un semblable refus s'attende à passer, dans tous les esprits, pour rebelle à la loi, pour usurpateur de la propriété d'autrui, pour mauvais citoyen, pour l'ennemi de tous; il faut, par conséquent, qu'il s'attende à voir se réunir contre lui toutes les classes de propriétaires, justement fondées à craindre que le contre-coup de l'atteinte portée à la propriété des domaines incorporels, ne vienne, un jour ou l'autre, frapper celle des domaines fonciers. Et si, par le plus invraisemblable des effets de sa coupable audace, il parvenait à mettre dans son parti des gens assez téméraires pour troubler par des voies de fait, par des menaces ou autrement, la perception des droits non supprimés; dans ce cas, les corps chargés des pouvoirs de la nation n'oublieront pas les devoirs qui leur sont imposés par les décrets des 18 juin et 13 juillet 1790. Les municipalités se rappelleront qu'en cas d'attroupement pour empêcher ladite perception, l'article 3 du premier de ces deux derniers décrets leur ordonne de mettre à exécution les articles 3, 4 et 5 du décret du 23 février, concernant la sûreté des personnes, celle des propriétés, et la perception des impôts, sous les peines y portées. Elles rappelleront encore, et les tribunaux se souviendront aussi, que, par le second décret, il a été ordonné aux juges ordinaires d'informer, non seulement contre les infracteurs du décret du 13 juin, concernant le payement des champarts et autres droits fonciers ci-devant seigneuriaux, mais même contre les officiers municipaux qui auraient négligé, à cet égard, les fonctions qui leur sont confiées, sauf à statuer à l'égard des-dits officiers ce qu'il appartiendrait. Enfin, les directoires de département et de district n'oublieront pas que c'est sur leurs réquisitions, aussi bien que sur celles des municipalités, qu'il est enjoint par le même décret, aux commandants des troupes réglées de seconder les gardes nationales pour le rétablissement de l'ordre dans les lieux où il aurait été troublé.

Sans doute, ces mesures seront rarement nécessaires, et l'Assemblée nationale a droit d'espérer que les citoyens des campagnes, sachant apprécier ce qu'elle a fait pour leur bonheur, s'empresseront partout d'acquitter des droits dont il n'a pas été en son pouvoir de les affranchir.

Ils n'oublieront pas que c'est pour la prospérité de l'agriculture qu'ont été abolies la dîme, les corvées, les banalités, la gabelle, et cette foule incalculable d'autres droits aussi avilissants par leur origine que pénibles par leur poids journalier,.

Articles connexes

Sources et références

- Imprimerie impériale, Lois, Et Actes Du Gouvernement, Volume 3, Paris, Imprimerie impériale, 1806

- Imprimerie royale, Collection générale des lois, décrets, arrêtés, sénatus-consultes, Paris, Imprimerie royale, 1817

- Université de Perpignan, Abolition du régime féodal, consulté le 16/11/2016

- Gauthier Frère et Cie, Almanach du clergé de France, pour l'année 1836, publié sur les documens du ministère des cultes, Paris, Gauthier Frère et Cie, 1835s

- Université Stanford, Archives numériques de la Révolution française Archives Parlementaires Tome 27 : Du 6 juin au 5 juillet 1791 Séance du mercredi 15 juin 1791, au matin page 238, consulté le 16/11/2016

- Portail de la France

- Portail du droit français

- Portail de l’esclavage

- Portail de l’histoire