Phèdre (fabuliste)

Phèdre (en latin Caius Iulius Phaedrus ou Phaeder, en grec ancien Φαῖδρος), né vers 14 av. J.-C. et mort vers 50 apr. J.-C., est un fabuliste latin d'origine thrace, affranchi de l'empereur. À peu près le tiers de son œuvre est repris d’Ésope dont il adapte les fables ; les deux autres tiers sont issus de son imagination. Tout comme son prédécesseur, Phèdre raconte des histoires d’animaux, mais il met en scène aussi des personnages humains et parmi ceux-ci Ésope. Au total, il composera 5 livres de fables.

« C’est Ésope qui, le premier, a trouvé la matière : moi, je l’ai polie en vers sénaires. Ce petit livre a un double mérite : il fait rire et il donne de sages conseils pour la conduite de la vie. À celui qui viendrait me reprocher injustement de faire parler non seulement les animaux, mais même les arbres, je rappellerai que je m’amuse ici à de pures fictions[1]. »

« Le genre d’Ésope est tout en exemples, et on ne doit y chercher que le but de ses fables : corriger les erreurs des hommes, et exciter en eux une vive émulation. Quelle que soit donc la nature d’un récit, s’il captive, et remplit son objet, il se recommande de lui-même, sans aucun nom d’auteur. Aussi suivrai-je scrupuleusement les traces du vieillard[2] »

Pour les articles homonymes, voir Phèdre.

| Nom de naissance | Caius Iulius Phaedrus |

|---|---|

| Alias |

Affranchi d'Auguste |

| Naissance |

vers 14 av. J.-C. en Thrace |

| Décès | vers 50 apr. J.-C. |

| Activité principale |

| Langue d’écriture | latin |

|---|

.

Biographie

Les seuls renseignements dont on dispose au sujet de Phèdre proviennent du fabuliste lui-même, au travers de son œuvre[3]. Né en Thrace, probablement dans la colonie romaine de Philippi, Phèdre arrive à Rome comme esclave, sans que l'on sache dans quelles circonstances. Ses manuscrits le disent cependant Augusti libertus (« affranchi d'Auguste »). Il a en tout cas le moyen d'assurer sa propre formation intellectuelle, et le latin devient rapidement sa seconde langue.

Sous le principat de Tibère, il publie ses deux premiers livres de Fables et s'attire l'inimitié du puissant ministre Séjan, favori de Tibère. Son « prologue » du livre III veut être une justification publique : il nie toute intention ou signification cachée à ses apologues.

Dans cet « épilogue » du livre III, il s'adresse à Eutychus, personnage inconnu, difficilement identifiable au favori de Caligula, pour obtenir une absolution complète ; dans le quatrième et le cinquième livres, il ne fait plus d'allusion à ses mésaventures judiciaires et on en déduit que sa supplique a reçu un accueil favorable. Phèdre affirme également qu'il est languentis ævi, « très avancé en âge ».

Œuvre

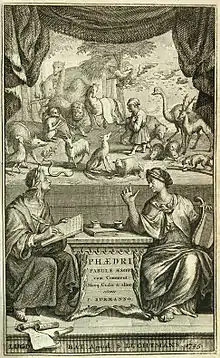

Phèdre rédige un recueil intitulé Phaedri Augusti Liberti Fabulae Æsopiae (Les Fables ésopiques de Phèdre, affranchi d'Auguste). Il compte cinq livres qui contiennent cent vingt-trois fables versifiées. Chaque livre est précédé d'un prologue et suivi d'un épilogue à l'exception du livre I qui ne comporte pas d'épilogue.

Comme le titre du recueil l'indique, les Fables de Phèdre sont inspirées d'Ésope : « Aesopus auctor quam materiam repperit, hanc ego poliui uersibus senariis » (Ésope qui a créé la fable en a trouvé la matière, moi j'ai poli celle-ci en vers sénaires) écrit-il dans le prologue du livre I. Seules quarante-sept pièces seraient cependant directement empruntées à son prédécesseur Ésope.

Dans ce recueil, il opte pour le vers, là où Ésope a choisi la prose. L'auteur latin met d'abord en scène des histoires d'animaux (qui inspireront Jean de La Fontaine), des personnages humains, lui-même, avant de s'en prendre à l'empereur Tibère et à son favori Séjan, ce qui lui vaudra l'exil[4]. Les autres pièces de vers proviennent de sources diverses et de créations originales. Certaines semblent même être tirées de faits divers réels.

Phèdre n'atteint pas la gloire littéraire à laquelle il aspirait. Il n'est pas reconnu par ses contemporains qui l'ignorent, ce dont il se plaint dans le prologue du Livre III. Il tombe dans l'anonymat des fabulistes au Moyen Âge et son nom ne sort de l'oubli qu'à la Renaissance avec la découverte d'un manuscrit ancien par les humanistes français Pierre Pithou et François Pithou qui publient en 1596 la première édition des cinq livres.

Transmise de façon fragmentaire et incomplète, la presque totalité de son œuvre n'a pu être rétablie qu'après le collationnement de différents manuscrits. Le plus important date du IXe siècle et servit à Pierre Pithou pour son édition de 1596. De l'étude et de la collation des différentes sources, il résulte que la fin du livre I est perdue ainsi qu'une partie du livre V.

Des deux plus anciens manuscrits des fables de Phèdre, le premier, le manuscrit de Pithou, est aujourd'hui conservé ; l'autre, le manuscrit de Saint-Remi de Reims, a péri, en 1774, dans l'incendie de la bibliothèque de cette abbaye[5],[6].

Traductions

Louis-Isaac Lemaistre de Sacy a donné une traduction française en prose de Phèdre, sous le nom de St-Aubin. Xavier-Félix Lallemant en a publié une autre en 1758, avec un catalogue des différentes éditions. La traduction en vers par Denise, Paris, 1708, in-12, est plus facile qu’élégante. Gross en a donné une autre à Berne, 1792, in-12. Une plus récente et beaucoup meilleure est celle de Joseph Joly, Paris, 1813, in-8°. Le traducteur a joint les fables nouvelles attribuées en 1811 à Phèdre et dont nous allons dire un mot. Giovanni Antonio Cassitto et Cataldo Janelli se sont disputé l’honneur d’avoir découvert dans la bibliothèque royale de Naples un manuscrit de Perotti qui contenait trente-deux fables inédites de Phèdre. Cette découverte a été la cause d’un démêlé assez vif entre ces deux savants. Une première édition, où se trouvent les anciennes et les nouvelles, a été publiée à Paris en 1812, in-8°, et la même année, les nouvelles fables ont été imprimées séparément, avec une traduction en vers italiens, par Stefano Egidio Petroni ; une autre en prose française par Giosafatte Biagioli et les notes latines de l’édition originale, Paris, Didot l’aîné. Ginguené, auteur de la préface, paraît croire à l’authenticité de ces fables. Tous les savants n’ont pas été de cet avis. Heyne, bon juge en cette matière, n’a pu se persuader qu’elles fussent de Phèdre[7]. Cette opinion paraît avoir prévalu. En fait de traductions françaises, on peut signaler encore celle de l’abbé Beuzelin, qui y a joint un examen critique de ces apologues latins comparés aux fables de la Fontaine (Paris, 1826, in-8°), et celle d’Ernest Panckoucke (Paris, 1834, in-8°), dans la Bibliothèque latine-française. La collection publiée par M. Nisard renferme une traduction de Phèdre, due à M. Flageolet ; elle est précédée d’une savante préface. Les poètes français, qui, après la Fontaine, se sont bornés à imiter quelques fables de Phèdre, ont été plus heureux que ceux qui se sont imposé la tâche de les traduire toutes ; on peut citer Richer, Rivery, du Cerceau et M. Grénus. Entre les traductions étrangères, on distingue celle de Trombelli, en vers italiens, réimprimée à Paris en 1783, in-8°.

Références

- Phèdre, Fables, I, prologue

- Phèdre, Fables, II, prologue

- Désiré Nisard, Études de mœurs et de critique sur les poëtes latins de la décadence, Hachette, 1867.

- Philippe Renault, L'esclave et le précepteur. Une comparaison entre Phèdre et Babrius, FEC - Folia Electronica Classica (Louvain-la-Neuve) - Numéro 6 - juillet-décembre 2003.

- Le manuscrit des fables de Phèdre de Saint-Remi de Reims. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1901, tome 62. p. 156.

- Léopold Hervieux, Les fabulistes latins depuis le siècle d’Auguste jusqu’à la fin du moyen âge : Tome I : Phèdre et ses anciens imitateurs directs et indirects (2e éd.), t. I, Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie, , 848 p. (lire en ligne).

- Le texte le plus complet de ces fables se trouve dans la Collectio veterum scriptorum, publiée par le cardinal Mai, t. 3, p. 278-314. Les questions qu’elles soulèvent ont été complètement discutées, par M. de Vanderbourg, dans un mémoire qui fait partie du Recueil de l’Académie des inscriptions (1827, t. 8, p. 316-362. Le travail d’Adry (Examen des nouvelles fables de Phèdre, 1812) est trop peu étendu pour que le sujet soit épuisé.

Bibliographie

- Fables de Phèdre, Pot Cassé, Paris, 1928

- Phèdre, Fables, texte établi et traduit par Alice Brenot, Paris, Les Belles-Lettres, 1961

- H. Zehnacker, J.-Cl. Fredouille, Littérature latine, Paris, PUF, 1993.

- Laffont - Bompiani, Le Nouveau Dictionnaire des auteurs, Paris, Robert Laffont, 1994.

- « Phèdre (Julius Phædrus) », dans Louis-Gabriel Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne : histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes avec la collaboration de plus de 300 savants et littérateurs français ou étrangers, 2e édition, 1843-1865 [détail de l’édition]

Liens externes

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressources relatives à la musique :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- CiNii

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Bibliothèque nationale de la Diète

- Bibliothèque nationale d’Espagne

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale d’Israël

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Bibliothèque nationale de Catalogne

- Bibliothèque nationale de Suède

- Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale

- Bibliothèque apostolique vaticane

- WorldCat

- Les fables de Phèdre bilingues latin-français, basées sur le Codex Pithoeanus, IXe siècle

- Portail de la littérature

- Portail des contes et fables