Régimen político de la Restauración

El régimen político de la Restauración fue el sistema político que rigió en España durante el periodo de la Restauración y que se basó en la Constitución española de 1876, vigente hasta 1923.[1] La forma de gobierno fue una monarquía constitucional, pero no democrática ni parlamentaria,[2] «aunque alejada del exclusivismo de partido de la época isabelina».[3] «Fue definida como liberal por sus partidarios y como oligárquica por sus críticos, singularmente los regeneracionistas. Sus fundamentos teóricos se encuentran en los principios del liberalismo doctrinario», ha señalado Ramón Villares.[4]

-1-.jpg.webp)

El régimen político de la Restauración se formó durante el breve reinado de Alfonso XII (1874-1885) que constituyó «un nuevo punto de partida del régimen liberal en España».[5][6]

La característica principal del régimen de la Restauración fue el «desfase» entre la Constitución y las leyes que la desarrollaban («el país legal»), y el funcionamiento real del sistema («el país real»). En apariencia era un régimen parlamentario análogo al modelo británico en el que los dos grandes partidos, el tory y liberal, se sucedían en el gobierno en función de los resultados electorales que determinaban las mayorías en el Parlamento y el poder de la Corona era meramente simbólico y representativo. Pero en España, a diferencia de Gran Bretaña, no eran los ciudadanos con derecho a voto los que decidían ―a partir de 1890, los varones mayores de 25 años― sino que era la Corona, «aconsejada» por la elite política, la que determinaba la alternancia (el «turno») entre los dos grandes partidos, conservador y liberal, porque una vez obtenido el decreto de disolución de las Cortes ―facultad que correspondía en exclusiva a la Corona― el presidente del gobierno recién nombrado convocaba elecciones para «fabricarse» una mayoría holgada en el parlamento mediante el recurso sistemático al fraude electoral gracias a la red caciquil extendida por todo el territorio. Así, siguiendo esta forma de acceso al poder que «subvertía la lógica de una práctica parlamentaria», los gobiernos cambiaban antes de las elecciones y no como resultado de estas.[7] Como ha destacado Carmelo Romero Salvador, durante la Restauración «la corrupción y el fraude electoral se convirtieron no en anécdotas esporádicas ni en aisladas excrecencias del sistema, sino en su esencia, en su raíz de ser».[8] Así lo constataron los observadores extranjeros. El embajador británico le reiteró a su gobierno en 1895: «En España las elecciones están manipuladas por el gobierno; y por eso, las mayorías parlamentarias no son factor tan determinante como en otros lugares».[9]

En 1902 el regeneracionista Joaquín Costa definió «la forma actual de gobierno en España» con los términos «oligarquía y caciquismo», caracterización que ha seguido buena parte de la historiografía sobre el periodo de la Restauración.[10]

El historiador José Varela Ortega ha destacado que la «estabilidad del régimen liberal», el «mayor logro de la Restauración», se consiguió mediante una solución conservadora que no trastornaba «el status quo político y social existente» y que toleraba un «caciquismo organizado». Los políticos de la Restauración «no quisieron, no se atrevieron o no pudieron, romper todo el sistema movilizando a la opinión pública», de modo que «el electorado quedó descartado como instrumento de cambio político y fue la Corona quien ocupó su lugar como árbitro imparcial de las alternativas de poder. Ello significaba el abandono de la tradición progresista de soberanía nacional (el electorado como árbitro de los cambios) para colocar la soberanía en “las Cortes con el Rey”».[11] Pero al optar por la solución conservadora frente a la democrática, los políticos de la Restauración «ataron la suerte de la Monarquía a partidos que no dependían de la opinión», lo que tendría implicaciones trascendentales para aquella a largo plazo.[12]

El proyecto político de Cánovas del Castillo

A diferencia del Partido Moderado que lo que pretendía era volver a la situación anterior a 1868, Cánovas estaba convencido de que para que la monarquía no fracasara de nuevo debía estar abierta a todas las opciones conservadoras y liberales, y no estar vinculada a un único partido, como había sucedido con los moderados durante el reinado de Isabel II.[13] Cánovas situaba las fronteras de las fuerzas políticas que cabían en la nueva monarquía alfonsina en el carlismo, por la derecha, y en el republicanismo, por la izquierda.[14] Así se lo explicó Cánovas en una carta enviada meses antes de que se produjera el pronunciamiento de Sagunto, que restauró la monarquía borbónica, al conde de Torres Cabrera:[13]

Mi propósito es que nadie deje de ser alfonsino por antecedentes y escrúpulo político, y para esto hacen falta dos centros [alfonsinos], cuando menos, en cada pueblo; uno más conservador donde quepan hasta los que la impaciencia ha hecho carlistas cuando vean que el carlismo es la más lenta y difícil de las soluciones; y otro más liberal donde puedan acogerse todos los desengañados de la revolución. Sólo de esta manera puede formarse el ancho molde que una dinastía necesita para hacer sólida y fecunda la institución monárquica.

Ese proyecto quedó plasmado en el Manifiesto de Sandhurst hecho público el 1 de diciembre de 1874 por el príncipe Alfonso y que fue redactado cuidadosamente por Cánovas.[15][16][17] Feliciano Montero ha subrayado que el Manifiesto constituye «quizá la mejor síntesis del proyecto canovista de restauración alfonsina», «síntesis perfecta de los principios inspiradores del nuevo régimen», de los que Montero destaca cuatro: «llenar con legitimidad dinástica un vacío político y jurídico que de hecho se había ido agrandando durante el Sexenio»; «conciliar, pacificar, buscar vías de transacción, para dar cabida al máximo de posiciones»; «una soberanía nacional compartida entre el rey y las Cortes»; y «la solución "tolerante" anunciada a la cuestión religiosa» («Sea lo que quiera mi propia suerte, ni dejaré de ser buen español, ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal», era la frase con la que acababa el Manifiesto).[18] Otros historiadores coinciden con Montero.[19][20][21]

Las intenciones de Cánovas se pudieron comprobar cuando el 31 de diciembre de 1874 formó el Ministerio-Regencia tras el triunfo del pronunciamiento de Sagunto que había proclamado al príncipe Alfonso como nuevo rey de España, «sin lucha, ni derramamiento de sangre»,[22] y que fue confirmado por el rey nada más llegar a Madrid. Cánovas había tenido cuidado de integrar en su gobierno no sólo a sus partidarios sino también a dos políticos significativos del Sexenio, Francisco Romero Robledo, ministro de la Gobernación, y Adelardo López de Ayala, ministro de Ultramar, así como a un militar «septembrista», el general Jovellar, que ocupó la cartera de Guerra. También incluyó a un miembro del Partido Moderado, el marqués de Orovio, que estuvo al frente del Ministerio de Fomento.[23][24][25] Otros moderados rechazaron la oferta de integrarse en su gobierno cuando conocieron que iban a formar parte de él conocidos «septembrinos» y cuando además Cánovas les confirmó que no pensaba restablecer la Constitución de 1845. Uno de los más destacados, Claudio Moyano, le dijo que consideraba imposible la colaboración «dado el camino que presumo piensa usted seguir».[26][27]

El objetivo fundamental del proyecto político de Cánovas ―que contó con el pleno apoyo del rey Alfonso XII―[28][29][30][31] era alcanzar, por fin, la consolidación y la estabilidad del Estado liberal, sobre la base de la Monarquía Constitucional definida en el Manifiesto de Sandhurst.[32] Y para ello, pensaba Cánovas, era imprescindible no volver a repetir el error que condujo al fracaso de la Monarquía de Isabel II: la vinculación exclusiva de la Corona con una de las corrientes del liberalismo (el moderantismo), lo que obligó a la otra (el progresismo) a recurrir a la fuerza (al pronunciamiento y al juntismo) para poder acceder al poder. Así pues, tenía que ser posible, pensaba Cánovas, que las diversas facciones liberales pudieran alternarse en el ejercicio del poder sin poner en peligro el propio sistema.[33][34] Además, si el «juego político» se basaba en el «turno» pacífico en el acceso al poder de las dos grandes corrientes del liberalismo, se relegaría a los militares a su esfera específica y recobraría el protagonismo la sociedad civil. Había, pues, que desmilitarizar (civilizar) la vida política y despolitizar al Ejército.[33]

El principal obstáculo que encontró Cánovas del Castillo para llevar adelante su proyecto no provino de la izquierda sino del Partido Moderado ―«la sección reaccionaria del partido alfonsino», lo llamó el embajador inglés Layard―[35] que quería volver a la situación anterior a la Revolución Gloriosa de 1868, como si nada hubiera pasado desde entonces.[36][37][38][39] Aunque al principio hizo concesiones importantes a los moderados,[40][41][42][43] Cánovas no transigió con sus tres exigencias principales, en lo que contó con el total respaldo del rey Alfonso XII:[44][45] el restablecimiento de la Constitución española de 1845 ―que había regido la Monarquía de Isabel II―, la restitución de la «unidad católica» ―con la consiguiente prohibición de todo culto no católico y el monopolio de la Iglesia en las actividades sociales primordiales (nacimiento, matrimonio, enterramiento) y en la enseñanza―[46] y la vuelta inmediata de la reina Isabel II de su exilio en París.[47][48][49][50][51][52]

De las tres exigencias de los moderados la más conflictiva resultó ser la del restablecimiento de la unidad católica. Cánovas se negó en redondo porque consideraba que impediría que los «revolucionarios del 68» pudieran apoyar a la nueva monarquía, lo que la haría a la larga inviable, y porque además la aislaría a nivel internacional —la tolerancia religiosa era la «forma de convencer a Europa que la Restauración no significaba una reacción», afirmó Cánovas—.[53][54] El rey lo apoyó sin fisuras.[55][56][57] Según Feliciano Montero la negativa de Cánovas a restablecer la unidad católica «se convirtió precisamente en la clave para la disolución de los moderados como grupo, y la configuración definitiva de su partido político, el liberal-conservador».[58] Lo mismo afirma Fidel Gómez Ochoa —la negación de la unidad católica fue «motivo de que los moderados consideraran amputada la Restauración y violentada la confianza»— pero añade también la convocatoria por sufragio universal de las primeras elecciones que un destacado moderado rechazó en una carta dirigida al rey porque venía a «poner en duda el legítimo derecho de V. M. al trono».[59]

Por otro lado, Cánovas no creía en la democracia y se opuso siempre al sufragio universal. Cuando finalmente se aprobó en junio de 1890 a propuesta del gobierno liberal de Sagasta afirmó que su aplicación «sincera», «si da un verdadero voto en la gobernación del país a la muchedumbre, no sólo indocta, que eso sería lo de menos, sino [a] la muchedumbre miserable y mendiga», «sería el triunfo del comunismo y la ruina del principio de propiedad».[60]

El marco legal: la Constitución de 1876

La Constitución de 1876 fue una especie de síntesis de las Constituciones de 1845 ―moderada― y de 1869 ―democrática―,[61] pero con un fuerte predominio de la primera ya que recogió su principio doctrinal fundamental: la soberanía compartida de las Cortes con el rey, en detrimento del principio de la soberanía nacional en que se basaba la del 69.[62][63][64][65][66][67]

El principio de la soberanía compartida rey/Cortes derivaba de la idea de que «la Monarquía no era en España una mera forma de gobierno, sino la médula misma del Estado español. Es por eso que Cánovas sugirió a la Comisión de Notables que en su dictamen [sobre el proyecto de Constitución] propusiera la exclusión de los títulos y artículos referentes a la Monarquía del examen y debate de las Cortes. La Monarquía quedaba así por encima de las determinaciones legislativas, tanto de carácter ordinario como constitucional».[68][69] «En el pensamiento de Cánovas, la Monarquía era la representación por excelencia de la soberanía, pero también el símbolo de la legalidad y de lo permanente, por encima de la lucha de los partidos», ha afirmado Manuel Suárez Cortina.[70]

De la Constitución de 1869 conservaba la amplia declaración de derechos individuales, pero los reconocía con restricciones al abrir la posibilidad de que las leyes ordinarias los limitaran, recortaran su ejercicio o incluso los suspendieran. En cuanto a los temas conflictivos se optó por una redacción ambigua, a determinar por las leyes que la desarrollaran, con lo cual se hacía posible que cada partido, conservador o liberal, pudiera gobernar con sus propios principios, sin necesidad por ello de alterar la Constitución.[62][63][64][65][71][72]

Fue el caso del sufragio pues se dejó que la ley electoral determinara si sería restringido ―como defendían los moderados y los canovistas― o universal ―como defendían los «revolucionarios» constitucionalistas de Sagasta―. Sin embargo, con una u otra ley —la de 1878 que determinó la vuelta al sufragio restringido, con lo que sólo tuvieron derecho de voto unas 850 000 personas; o la de de 1890 que implantó definitivamente el sufragio universal (masculino), con lo que pasaron a tener derecho al voto entre cuatro millones y medio y cinco millones de personas—[73][74][75][76] el fraude fue lo que caracterizó a las elecciones de la Restauración. Los gobiernos se formaban antes de las elecciones y a continuación las convocaban y siempre conseguían una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados.[77][78]

En otro de los temas conflictivos ―la composición del Senado, la Cámara Alta de las Cortes de la Restauración, con las mismas facultades que el Congreso de los Diputados― se adoptó una decisión salomónica: la mitad de los 360 senadores serían vitalicios por «derecho propio» (los almirantes de la Armada, los capitanes generales del Ejército y los Grandes de España de primera clase), o nombrados por el rey (a propuesta del Gobierno); y la otra mitad elegidos por un período de cinco años por diversas corporaciones civiles, políticas y religiosas, y por los mayores contribuyentes de cada provincia, mediante un sufragio indirecto.[73][79][77][69]

En cuanto al Congreso de los Diputados el artículo 30 establecía que serían elegidos por un periodo de cinco años, aunque en la práctica ninguna legislatura duraría tanto ―solo el «Parlamento Largo» liberal de 1885 a 1890 estuvo cerca de agotar el mandato―. De hecho la media sería de poco más de dos años. Pero la Constitución no estableció la duración de las sesiones por lo que, como sucedería con frecuencia y arbitrariamente durante el reinado de Alfonso XIII, los gobiernos podían suspenderlas.[77]

El tema más polémico fue sin duda la cuestión religiosa.[79] Se suprimió la libertad de cultos reconocida en la Constitución española de 1869,[80] pero Cánovas tuvo que utilizar toda su autoridad para que no se reimplantase la unidad católica (como en la de 1845).[62][81][80][82] La alternativa de Cánovas afirmaba el carácter confesional (católico) del Estado, pero al mismo tiempo establecía la tolerancia para las demás religiones a las que se permitía el culto privado.[81][80][83] La Iglesia católica acabaría aceptando la nueva situación pues confió en que las leyes orgánicas posteriores respetarían sus intereses, lo que efectivamente sucedió, como reconoció años después el cardenal primado español: «el artículo 11 de la Constitución ha protegido con mayor eficacia que una disposición prohibitiva los intereses católicos».[81]

El funcionamiento real del sistema

La característica principal del régimen de la Restauración fue el «desfase» entre la Constitución y las leyes que la desarrollaban («el país legal»), y el funcionamiento real del sistema («el país real»). En apariencia era un régimen parlamentario análogo al británico en el que los dos grandes partidos, el tory y liberal, se sucedían en el gobierno en función de los resultados electorales que determinaban las mayorías en el Parlamento y el poder de la Corona era meramente simbólico y representativo. Pero en España, a diferencia de Gran Bretaña, no eran los ciudadanos con derecho a voto los que decidían ―a partir de 1890, los varones mayores de 25 años― sino que era la Corona, «aconsejada» por la elite política, la que determinaba la alternancia (el «turno») entre los dos grandes partidos, conservador y liberal, porque una vez obtenido el decreto de disolución de las Cortes ―facultad que correspondía en exclusiva a la Corona― el presidente del gobierno recién nombrado convocaba elecciones para «fabricarse» una mayoría holgada en el parlamento mediante el recurso sistemático al fraude electoral gracias a la red caciquil extendida por todo el territorio. Así, siguiendo esta forma de acceso al poder que «subvertía la lógica de una práctica parlamentaria», los gobiernos cambiaban antes de las elecciones y no como resultado de estas.[84] En 1902 el regeneracionista Joaquín Costa definió «la forma actual de gobierno en España» con los términos «oligarquía y caciquismo», caracterización que ha seguido buena parte de la historiografía sobre el periodo de la Restauración.[10] Sin embargo, Costa no fue el primero en denunciar la corrupción y el fraude en que se basaba el régimen. Otros autores lo habían hecho antes, como el republicano Gumersindo de Azcárate, que en 1885 publicó El régimen parlamentario en la práctica.[85]

José María Jover ha destacado también la dualidad «constitución formal y funcionamiento real de la vida política» característica fundamental del régimen político de la Restauración, advirtiendo que «todo análisis histórico de la Constitución de 1876 debe partir del hecho de que la dinámica política prevista en su articulado —papel decisivo del cuerpo electoral, de las mayorías parlamentarias que comparten teóricamente con el rey la función de mantener o derribar gobiernos— no sólo no va a desarrollarse en la práctica de acuerdo con tales previsiones formales, sino que sus mismos artífices cuentan de antemano con ese desajuste entre la letra y la realidad de su aplicación».[86] Por su parte Carlos Dardé ha afirmado que gracias a la dualidad «constitución formal y funcionamiento real de la vida política» «los partidos podían [desde el poder] desenvolver sus proyectos al mismo tiempo que disponer del presupuesto y de empleos en la administración con los que satisfacer a sus clientelas; es decir, otorgar favores a sus seguidores, que podían compartir ideas comunes, pero también buscaban beneficios materiales»[87].

El rey, árbitro entre los partidos: «la regia prerrogativa»

.jpg.webp)

Para Cánovas del Castillo, lo sucedido durante la Monarquía de Isabel II y durante el Sexenio Democrático demostraba que la opinión de la sociedad civil no era la que determinaba qué opción política había de ocupar el poder, ya que eran los gobiernos los que se «hacían» las mayorías parlamentarias que necesitaban para gobernar en lugar de que fueran las elecciones las que «hicieran» a los gobiernos. La prueba era que los gobiernos siempre ganaban las elecciones, fueran del signo que fueran. «Si hay en algo en que nosotros tengamos una inferioridad evidente respecto de todas las demás naciones constitucionales, ese algo es la fuerza, la independencia, la iniciativa del cuerpo electoral», afirmó Cánovas. «Aquí el gobierno ha sido el gran corruptor. El cuerpo electoral, en gran parte,… no es sino una masa que se mueve al empuje y a gusto de la voluntad de los gobiernos», añadió. Una opinión que era compartida por otros políticos, como el centralista Manuel Alonso Martínez: «El cuerpo electoral falta por completo hoy en España. (…) No hay nada más desigual en España que la lucha del elector con el gobierno; el poder, que tiene en sus manos medios inmensos, es por lo general pródigo y dadivoso con el elector amigo, mientras que es injusto y hasta cruel con el elector adversario…».[88] También por los constitucionalistas de Sagasta. Su periódico La Iberia publicó en marzo de 1877: «¿Puede negarse que nuestras costumbres son malas?... ¿Qué gobierno ha sido vencido en la lucha electoral?... Ninguno. Esto prueba que carecemos… de buenas prácticas y de la moderación, de la templanza y la imparcialidad de los gobernantes».[89]

Así pues, según Cánovas, habría que recurrir a algún otro instrumento para garantizar la alternancia de las dos grandes opciones políticas liberales, y para Cánovas del Castillo, ese «otro» instrumento era la Corona. «Era el rey quien debía llamar alternativamente a uno u otro partido para que no hubiera excluidos que, como había sucedido en el reinado de Isabel II, acudieran a los cuarteles para conseguir lo que de forma pacífica les estaba vedado», ha señalado Carlos Dardé.[87]

La Corona se convirtió así en el «poder moderador», garante de que los gobiernos no se perpetúen en el poder, aunque hayan perdido la confianza de la «opinión» ―de la opinión pública, de los electores― gracias a los mecanismos que poseen para manipular las elecciones. El rey será, pues, quien determine los cambios de gobierno a partir de la interpretación que haga de los cambios que detecte en la «opinión». En definitiva, la Corona para Cánovas era la única garante posible de la «soberanía nacional» dada la falta de independencia política del conjunto de la «sociedad civil».[90][91] «El rey no se atiene, para designar gobierno, a la opinión del cuerpo electoral manifestada en unas mayorías parlamentarias. Sino al revés: el rey designa a un jefe de gobierno que propone los ministros al rey, que recibe un decreto de disolución [de las Cortes], y que convoca nuevas elecciones, pactando sus resultados con las diversas fuerzas políticas ("encasillado") capaces de movilizar sus respectivas clientelas; de esa manera "se hacen" unas elecciones que, indefectiblemente, proporcionan holgadas mayorías al gobierno que las convoca», ha afirmado José María Jover.[92]

En consecuencia, como ha señalado Carlos Dardé, «en el rey estaba depositado el ejercicio práctico de la soberanía ya que era él quien otorgaba el poder a un partido que después hacía las elecciones, en las que siempre obtenía la victoria. A esta atribución real ―el encargo de formar el gobierno, que llevaba aparejado el decreto de disolución de las Cortes existentes y el de la convocatoria de nuevas elecciones― se le denominó “la regia prerrogativa” por excelencia. Y en verdad lo era».[5] «Dada la práctica gubernamental de utilizar todos los recursos del poder para conseguir la victoria en los comicios, el monarca quedó convertido en la piedra angular del sistema».[93] El embajador británico en España Robert Morier así lo exponía en 1883 a su gobierno:[94][95]

Resulta extremadamente importante tener en cuenta el hecho, y con él la peculiaridad constitucional que entraña, de que en este país, el último recurso, la decisión definitiva respecto a los destinos políticos de la nación, no descansa en los distritos electorales ni en el voto popular, sino en otro lugar no definido en la Constitución. De iure, y de acuerdo con la letra constitucional, el electorado es, en efecto, el factor determinante, pues, aunque el rey puede llamar a gobernar a quien le plazca, la persona encargada no puede hacerlo sin una mayoría parlamentaria. Pero ocurre que esta mayoría no es el resultado del voto popular sino de las manipulaciones dirigidas desde el Ministerio de la Gobernación, ya que la máquina electoral pertenece por completo a este departamento. [Por ello], el ‘’objetivo’’ de cada partido consiste en lograr el control de este Ministerio; y, dado que la Corona puede constitucionalmente y en el momento en que lo desee, poner dicho Departamento en las manos de quien quiera, al punto se hace evidente el papel crucial que a la prerrogativa regia le está asignado.

Como ha destacado Ramón Villares, el ejercicio de la «regia prerrogativa» estará «plagado de dificultades hasta el punto que la función del monarca se ha podido definir como la de un “piloto sin brújula”, esto es, una figura dotada de enormes competencias que carecía de los instrumentos necesarios para desempeñarlas adecuadamente».[96] José María Jover, se ha planteado el mismo problema: «Falto del indicador de elecciones auténticas, ¿a qué indicador se atiene el rey para dar el poder a uno u otro jefe, a uno u otro partido político?» Jover se responde, siguiendo a José Varela Ortega: a «su capacidad para mantener la "unidad del partido", su capacidad para aglutinar a su propio hemisferio político, dentro del bipartidismo impuesto por la práctica constitucional».[97]

El principio de «soberanía compartida» rey/cortes sancionado en la Constitución ―en su artículo 18 se dice que «la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey»―[98] era la cobertura legal de la función de la Corona de distribuir el poder a los partidos y así en el sistema político de la Restauración la Corona, además de desempeñar la función de la representación por excelencia de la soberanía ―el símbolo de la legalidad y de lo permanente, por encima de la lucha de los partidos―, era la pieza clave en el ejercicio de aquélla. Esto suponía, indudablemente, otorgar a la Corona un poder personal y extraordinario ―no absoluto, porque estaba limitado por la Constitución y las demás convenciones políticas―, pero estaba justificado, según Cánovas, por la falta de un electorado independiente de los gobiernos. «La Monarquía entre nosotros tiene que ser una fuerza real y efectiva, decisiva, moderadora y directora, porque no hay otra en el país», afirmaba Cánovas. «Es preciso que el poder Moderador [la Corona] supla algunas de las funciones que en un régimen representativo normal y perfecto debería desempeñar el cuerpo electoral», afirmó el político liberal Manuel Alonso Martínez, gran aliado de Cánovas en la elaboración de la Constitución de 1876.[99][70]

En síntesis, como ha destacado el historiador Ramón Villares, «el monarca tenía en sus manos todas las llaves del sistema político de la Restauración». Así, los gobiernos deben gozar de la «doble confianza» de las Cortes y del Rey para poder ejercer como tales,[96][100] por lo que la figura del rey constituyó el eje básico del régimen de la Restauración. La llamada «regia prerrogativa» consistía precisamente en la capacidad de arbitraje de la Corona sobre la vida política. Como ha señalado Manuel Suárez Cortina, «Cánovas logró un viejo propósito, que la Monarquía fuera real y efectiva, moderadora y directora de la vida política en tanto no hubiera un cuerpo electoral estable y maduro para determinar los cauces por donde debía ir la acción del Gobierno».[70]

Por otro lado, el monarca ―definido como «rey soldado», cuyas atribuciones quedaron plasmadas en la Constitución (el rey «tiene el mando supremo del Ejército y Armada y dispone de las fuerzas de mar y tierra» [art. 52] y «concede los grados, ascensos y recompensas militares con arreglo a las leyes» [art. 53]) y fueron confirmadas por la Ley Constitutiva del Ejército de 1878, que otorgaba «exclusivamente» al Rey el mando supremo del Ejército―[101][102][74] también tenía como función «civilizar» la vida política, refrenando la tendencia al intervencionismo de los militares (evitando así el pretorianismo y el «caudillismo» de algunos generales). Y este objetivo de apartar al Ejército de la política sería conseguido plenamente como lo demostraría el hecho de la poca importancia, y el fracaso, de los escasos pronunciamientos republicanos que se produjeron.[103][74][104]

La alternancia entre los dos grandes partidos liberales: el «turno»

Si el acceso al poder no era el resultado de las elecciones sino de la decisión de la Corona, en aplicación de la «regia prerrogativa», con sólo dos grandes partidos que se «turnaran» en el gobierno era suficiente para que el sistema funcionara: uno que representara un liberalismo más conservador, que constituiría «la derecha» del sistema; otro más progresista, que constituiría su «izquierda».[105] Estos partidos fueron el Partido Liberal-Conservador, encabezado por el propio Cánovas, y el Partido Liberal-Fusionista, liderado por Sagasta.[105] Entre ambos intentaron recoger todas las tendencias políticas que existieran en la sociedad, quedando «autoexcluidas» las que no aceptaran la forma de Estado de la Monarquía constitucional (carlistas y republicanos) y las que además rechazaran los principios de libertad y propiedad en que se fundamentaba la «sociedad burguesa» (socialistas y anarquistas).[106]

Como no tenían que buscar el respaldo de la opinión pública expresada en las elecciones para acceder al gobierno,[105] los dos partidos, conservador y liberal, siguieron siendo, como bajo el régimen isabelino, partidos de notables, es decir, seguirían dominados por unos pocos individuos que tenían una base electoral propia y estable y cuyo espacio de actuación fundamental era el Parlamento.[107][108]

La primera alternancia, consecuencia de la «regia prerrogativa», se produjo en febrero de 1881, cuando el Partido Liberal-Fusionista de Sagasta accedió al poder, tras seis años de gobiernos conservadores, presididos la mayor parte del tiempo por Cánovas.[109] Pero esta primera alternancia no fue el resultado del pacto entre Cánovas y Sagasta, como sucedería tras el «Pacto de El Pardo» de noviembre de 1885, sino que, como ha destacado Carlos Dardé ―en lo que coinciden otros historiadores―, «fue una decisión personal de Alfonso XII, que tomó sin llevar a cabo consultas y, por lo que cabe presumir, en contra del parecer de Cánovas».[110][111][112][113] Así pues, como ha destacado José Ramón Milán García, «la llegada de los fusionistas al gobierno en febrero de 1881 fue sin duda uno de los hitos fundamentales del reinado [de Alfonso XII] cuya relevancia no escapó a sus protagonistas, conscientes de que la iniciativa del monarca abría las puertas a la superación de la enquistada confrontación entre el liberalismo de izquierdas y la dinastía borbónica, y por ende de las luchas cainitas sostenidas durante décadas entre las diversas familias del liberalismo hispano».[114]

Como ha señalado Carlos Dardé, «lo que quedó claro en febrero de 1881 era que el último intérprete del estado de las cosas, y quien tenía el poder de decisión ―por encima de las mayoría parlamentarias y del presidente del gobierno― era el monarca».[115] Por eso, como ha indicado Ángeles Lario, «esta crisis fue definitiva para que Cánovas viera con claridad que se necesitaban unas normas que respetar por ambos partidos para no caer de nuevo en el peligro de los caprichos regios. […] Lo primero que vio claro fue la necesidad de controlar la prerrogativa regia, de normativizarla y darle criterios fijos, lejos del criterio personal; conseguir un equilibrio entre el poder regio y el parlamentario, para lo que iban a ser árbitros precisamente los jefes de los partidos. […] El rey tendría que atenerse a la opinión pública representada por los grandes partidos. Esto tuvo ocasión de materializarse en la difícil coyuntura de la prematura muerte del rey en 1885».[116]

En efecto, en noviembre de 1885, ante la perspectiva de la regencia de la joven e inexperta esposa del rey María Cristina de Habsburgo, que estaba embarazada (su hijo, un varón, nacería en mayo de 1886),[117] Cánovas, que entonces presidía el gobierno, decidió dimitir y aconsejar a la regente que llamara al poder a Sagasta. Cánovas comunicó su decisión al líder liberal y este aceptó en una reunión que mantuvieron en la presidencia del Gobierno por mediación del general Martínez Campos y que sería conocida equivocadamente como el «Pacto de El Pardo».[118][119] «Un acuerdo por el cual los dos Partidos decidieron turnarse en el poder automáticamente en los años siguientes».[120]

Como ha señalado Ramón Villares, «la muerte del rey Alfonso XII y el acuerdo o pacto de 1885 (el impropiamente llamado pacto del Pardo) marcan de forma definitiva la consolidación del régimen» de la Restauración.[121] Por su parte Feliciano Montero ha señalado que «el vacío político que provocó la muerte de Alfonso XII puso a prueba la solidez del edificio canovista. El acceso al poder del partido liberal, definitivamente constituido, y su larga gestión gubernamental (“el Parlamento largo”) contribuyó a consolidar el sistema político».[122]

Ángeles Lario ha destacado, por su parte, que el acuerdo político a que se llegó con motivo de la muerte del rey «convirtió a los dos grandes partidos en los verdaderos directores de la vida política, controlando consensuadamente hacia arriba la prerrogativa regia y hacia abajo la construcción de las necesarias mayorías parlamentarias; definiendo así la vida de este importante periodo de nuestro liberalismo y siendo origen a su vez de sus más graves limitaciones. Se puede diagnosticar ―permítaseme la expresión― que el sistema político de la Restauración sufrió de la enfermedad producida por su propio éxito».[123][124]

En esto último coincide Manuel Suárez Cortina que ha señalado que conseguir que «la Monarquía fuera real y efectiva, moderadora y directora de la vida política» ―el viejo propósito de Cánovas―[70] tuvo un precio: «el fraude permanente con que se desarrollaron las elecciones en la España de la Restauración… La vida política representaba una ficción, donde los actores verdaderos, los electores, eran sustituidos por la regia voluntad, propiciando un turno político que daba estabilidad al sistema, pero que a su vez se hacía de espaldas a la voluntad nacional. Era el medio de que sirvieron las burguesías conservadoras, tras el marasmo político que había representado el Sexenio democrático».[125]

Carlos Dardé hace una valoración similar a la de Lario y de Suárez Cortina: «Acordar que fuera el rey quien alternativamente repartiera el poder, dejó sin sentido los pronunciamientos como medio de alcanzarlo, pero también desincentivó la lucha electoral… No anuló por completo la competencia entre los partidos ―porque el rey, en el ejercicio de su función, debía tener en cuenta el arraigo social de cada uno― pero tendió a debilitarla, y retrasar la movilización política. Peor todavía, la componente clientelar de los partidos quedó reforzada; es decir, el favor y el amiguismo como criterios básicos en el reparto de los beneficios inherentes al poder, más que principios generales, racionales y universales. Dado, por otra parte, que la justicia también se hallaba mediatizada por el poder político, “la corrupción y el cohecho no t[uvieron] más freno que la moralidad individual”, como ha señalado Joaquín Romero Maura. La falta de legitimidad moral del sistema terminó pasando una costosa factura». Ya Alfonso XII confesó en privado que había fracasado completamente en su ambición de «moralizar la administración pública española» y que «lo peor era que todo esto se veía con la mayor tranquilidad».[126]

José Ramón Milán García ha destacado especialmente lo que sucedió con el Partido Liberal: «los liberales cumplieron para el rey la misión esencial de ir desmantelando la amenaza revolucionaria del republicanismo a base de atraer con sus reformas a diferentes fracciones y partidos de este campo, haciendo imposible una coalición revolucionaria de amplio alcance. [...] No obstante,... este acomodamiento a una mecánica política que favorecía sus necesidades partidistas tuvo el efecto perverso de irles restando audacia y voluntad de reformar con sinceridad un sistema que se basaba en la interpretación discriminatoria y fraudulenta de las leyes, lo que contribuyó a un progresivo desprestigio tanto de éste como de su clase política...».[127] José Varela Ortega ha destacado que «fue el abandono por parte de los Liberales del principio, ‘’político’’, de soberanía nacional o popular lo que quitó carga ideológica al Partido Liberal y, en consecuencia, a todo el régimen. Y es así como las inclinaciones no ideológicas que caracterizaban a los partidos políticos españoles ―basados como estaban en el patronazgo― vinieron a ser reforzadas».[128] Este mismo historiador ha señalado que el éxito de la Restauración, como lo demuestra su larga duración, se debió a que Cánovas consiguió «colocar el punto de equilibrio del nuevo régimen a la izquierda del Partido Moderado y a la derecha del Progresista».[129]

En conclusión, como ha destacado Carmelo Romero Salvador, los dos partidos renunciaron a conseguir que «las elecciones fueran razonablemente limpias y que el Gobierno fuese hechura del Parlamento y este de la opinión del electorado» y pusieron «la corrupción electoral» «al servicio del disfrute alternativo del poder». Así durante cuarenta y cuatro años, desde 1879 a 1923, y veintiuna elecciones el partido que las convocó siempre las ganó.[130]

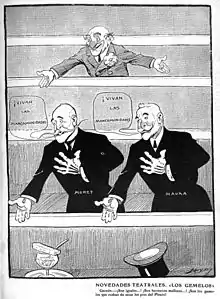

Por otro lado, «la posibilidad de pacto derivaba del paralelismo existente en las bases sociales ―las clases propietarias― de ambos partidos de la “familia liberal”. Un paralelismo que se fue acentuando con el tiempo en sus planteamientos esenciales hasta hacerse ambos inconfundibles en lo sustantivo».[131] De hecho hubo políticos que cambiaron de partido sin que eso les planteara ningún problema ideológico, como Antonio Maura que comenzó en el Liberal y acabó liderando el Conservador.[132] Cuando a un cacique se le echó en cara que en las elecciones unas veces apoyara a los liberales y otras a los conservadores respondió: «¿Cambiar yo? Yo no cambio nunca. El que cambia es el Gobierno. Yo siempre estoy con quien está en el Gobierno».[133]

En el cuadro siguiente se constata el «turno» que mantuvieron conservadores y liberales desde abril de 1879 (primeras elecciones tras la aprobación de la Constitución de 1876) hasta septiembre de 1923 (triunfo del golpe de Estado de Primo de Rivera, que dejó en suspenso la Constitución):

| Elecciones | Resultados (escaños) | Partido que convoca y gana las elecciones (Presidente del Gobierno) |

Monarca | ||

| Gobierno | Oposición | ||||

| 20 de abril de 1879 | 293 escaños | 99 escaños | Partido Liberal-Conservador (Arsenio Martínez-Campos) |

Alfonso XII | |

| 392 diputados en España más 15 de Puerto Rico y 24 de Cuba. | |||||

| 21 de agosto de 1881 | 297 escaños | 95 escaños | Partido Liberal (Práxedes Mateo Sagasta) | ||

| 392 diputados en España más 15 de Puerto Rico y 24 de Cuba. | |||||

| 27 de abril de 1884 | 318 escaños | 73 escaños | Partido Liberal-Conservador (Antonio Cánovas del Castillo) | ||

| 393 diputados en España más 15 de Puerto Rico y 24 de Cuba. | |||||

| 4 de abril de 1886 | 278 escaños | 117 escaños | Partido Liberal (Práxedes Mateo Sagasta) |

Alfonso XIII (Regencia) | |

| 395 diputados en España más 15 de Puerto Rico y 24 de Cuba. | |||||

| 1 de febrero de 1891 | 262 escaños | 139 escaños | Partido Liberal-Conservador (Antonio Cánovas del Castillo) | ||

| 401 diputados en España más 15 de Puerto Rico y 30 de Cuba. | |||||

| 5 de marzo de 1893 | 281 escaños | 120 escaños | Partido Liberal (Práxedes Mateo Sagasta) | ||

| 401 diputados en España más 16 de Puerto Rico y 30 de Cuba. | |||||

| 12 de abril de 1896 | 284 escaños | 117 escaños | Partido Liberal-Conservador (Antonio Cánovas del Castillo) | ||

| 401 diputados en España más 16 de Puerto Rico y 30 de Cuba. | |||||

| 27 de marzo de 1898 | 272 escaños | 129 escaños | Partido Liberal (Práxedes Mateo Sagasta) | ||

| 401 diputados en España más 16 de Puerto Rico y 30 de Cuba. | |||||

| 16 de abril de 1899 | 243 escaños | 159 escaños | Partido Liberal-Conservador (Francisco Silvela) | ||

| 402 diputados en España peninsular e insular. | |||||

| 19 de mayo de 1901 | 260 escaños | 142 escaños | Partido Liberal (Práxedes Mateo Sagasta) | ||

| 402 diputados en España. | |||||

| 30 de abril de 1903 | 232 escaños | 171 escaños | Partido Liberal-Conservador (Francisco Silvela) |

Alfonso XIII | |

| 403 diputados en España peninsular e insular. | |||||

| 10 de septiembre de 1905 | 228 escaños | 176 escaños | Partido Liberal (Eugenio Montero Ríos) | ||

| 404 diputados en España peninsular e insular. | |||||

| 21 de abril de 1907 | 250 escaños | 154 escaños | Partido Liberal-Conservador (Antonio Maura) | ||

| 404 diputados en España peninsular e insular. | |||||

| 8 de mayo de 1910 | 215 escaños | 189 escaños | Partido Liberal (José Canalejas) | ||

| 404 diputados en España peninsular e insular. | |||||

| 8 de mayo de 1914 | 221 escaños | 187 escaños | Partido Liberal-Conservador (Eduardo Dato) | ||

| 408 diputados en España peninsular e insular. | |||||

| 9 de abril de 1916 | 233 escaños | 176 escaños | Partido Liberal (Conde de Romanones) | ||

| 409 diputados en España peninsular e insular. | |||||

| 24 de febrero de 1918 | 349 escaños | 59 escaños | Partido Liberal (Gobierno de concentración) (Manuel García Prieto) | ||

| 409 diputados en España peninsular e insular. | |||||

| 1 de junio de 1919 | 198 escaños | 211 escaños | Partido Liberal-Conservador (Antonio Maura) | ||

| 409 diputados en España peninsular e insular. | |||||

| 19 de diciembre de 1920 | 224 escaños | 185 escaños | Partido Liberal-Conservador (Eduardo Dato) | ||

| 409 diputados en España peninsular e insular. | |||||

| 29 de abril de 1923 | 222 escaños | 187 escaños | Partido Liberal (Miguel García Prieto) | ||

| 409 diputados en España peninsular e insular. | |||||

La desnaturalización del sistema: «Oligarquía y caciquismo»

Aunque el término caciquismo se utilizó muy pronto para referirse al régimen político de la Restauración ―en las elecciones generales de 1891, ganadas como siempre por el gobierno que las convocaba, ya se habló de «la asquerosa llaga del caciquismo»―,[135] fue tras el «Desastre del 98» cuando su uso se generalizó. En el mismo año de 1898 el liberal Santiago Alba ya culpaba al «insufrible caciquismo» del Desastre.[136] En 1901 el Ateneo de Madrid abrió una encuesta-debate sobre el régimen sociopolítico existente en España en la que participaron unos sesenta políticos e intelectuales. El informe sobre el que iba a girar la discusión fue redactado por el regeneracionista Joaquín Costa y llevaba por título «Oligarquía y caciquismo como la forma actual de Gobierno en España. Urgencia y modo de cambiarlo». En el mismo Costa afirmaba que en España «no hay Parlamento ni partidos, solo hay oligarquías», «una minoría sin otro interés que el personal de la misma minoría gobernante». Esa oligarquía, cuya «plana mayor» eran los «primates» (los políticos profesionales radicados en Madrid, el centro del poder), se sustentaba en una amplia red de «caciques de primer, segundo o tercer grado diseminados por todo el territorio». El enlace entre los grandes caciques ―los «primates»― y los caciques locales lo constituían los gobernadores civiles. Costa insistía en su informe en que «oligarquía y caciquismo» no eran casos excepcionales del sistema, sino que formaban «la regla, el Régimen mismo». Prácticamente todos los participantes en la encuesta-debate estuvieron de acuerdo con esta conclusión y su influencia llega hasta la actualidad. El «binomio de Costa, convertido en título de libros y manuales de historia, sigue siendo, más de un siglo después, el más utilizado para caracterizar la etapa restauracionista», ha señalado Carmelo Romero Salvador.[137]

A principios de la década de 1970 varios historiadores (Joaquín Romero Maura, José Varela Ortega y Javier Tusell) adoptaron en sus estudios sobre el caciquismo una nueva perspectiva, hoy dominante según Manuel Suárez Cortina, que destaca los elementos estrictamente políticos, entendiendo «el caciquismo como resultado de las relaciones patrón/cliente».[138] Según Suárez Cortina, «los elementos más característicos de esta interpretación resaltan el carácter extraeconómico de la relación patrón/cliente, la desmovilización general del electorado, el peso de los componentes rurales frente a los urbanos, la diversidad de la naturaleza de las relaciones y los intercambios entre patrones y clientes, según los distintos momentos y lugares; en definitiva, los rasgos más significativos que dominan las relaciones de patronazgo».[139]

Feliciano Montero, citando a Joaquín Romero Maura, ha señalado que la función fundamental del cacique, que normalmente no detenta ningún puesto oficial y que frecuentemente tampoco es un potentado, sería la de «mediar» entre la Administración y sus «clientes», que son muchos y de todas las clases sociales, y cuyos intereses procura satisfacer sistemáticamente por medios ilegales ―«el caciquismo se nutre de ilegalidad»―.[140] «El cacique, liberal o conservador, tiene en la localidad una influencia que deriva de su control sobre los actos administrativos; ese control se ejerce en el sentido de imponer a la administración actos antijurídicos; la inmunidad del cacique respecto a los gobiernos deriva del hecho de que él es jefe local de su partido...», ha afirmado Romero Maura, citado por Montero.[141][142] Su actuación se resumía con la máxima: «la ley rige para el enemigo y para el amigo el favor».[143][144]

El cacique reparte cosas que pertenecen a la jurisdicción del Estado, de las provincias y del municipio, y las reparte a su gusto. Puestos en esas administraciones, permisos de edificar o abrir comercios o ejercer profesiones, reducciones o exenciones de obligaciones legales de todas clases, amén del hecho de que, si tiene poder para hacer todo eso, lo tiene también para perjudicar a sus enemigos, y librar de ellas a sus amigos. En algunos casos el cacique con fortuna personal puede hacer concesiones de su propio peculio, pero normalmente lo que hace el cacique es canalizar favores administrativos. El caciquismo, por tanto, se nutre de ilegalidad…El cacique tiene que asegurarse de que toda una gama de decisiones administrativas y judiciales importantes para la vida o personas de la localidad se toman en función de criterios antijurídicos que a él convencen.

Siguiendo esta línea interpretativa Feliciano Montero ha caracterizado al cacique como «el intermediario entre la Administración central y los ciudadanos», por lo que su influencia no se limita al periodo electoral ―aunque es entonces cuando se hace más escandalosa― sino que «es constante en la vida política del país». «El caciquismo es, sobre todo, la manifestación y expresión lógica de una estructura social y política que se manifiesta de forma permanente y cotidiana en las relaciones interpersonales (patrón-cliente) y en las político-administrativas».[145] Un juez de la época de la Restauración definió el caciquismo como «el régimen personal que se ejerce en los pueblos torciendo o corrompiendo, por medio de la influencia política, las funciones propias del Estado, para subordinarlas a intereses egoístas de parcialidades o de individuos determinados».[146] Así pues, la clave del sistema caciquil «estaba en el control de la administración».[147] El liberal José Canalejas refiriéndose en 1910 a un poderoso cacique de Osuna dijo en una carta que escribió al conservador Antonio Maura que «no tenían nada, absolutamente nada más que la influencia con altos funcionarios de todos los órdenes, que desobedeciendo al gobierno cometían toda clase de atropellos».[148] José Varela Ortega concluye: «cacique es el jefe local de partido que manipula el aparato administrativo en provecho propio y de su clientela».[149]

En cuanto al carácter oligárquico del régimen de la Restauración Feliciano Montero ha señalado que este «se aprecia si se analiza la estrecha relación entre la elite política y las elites sociales y económicas» ―el «bloque de poder» en la terminología del historiador Manuel Tuñón de Lara, integrado por los grandes propietarios terratenientes, no todos ellos antiguos nobles, y la alta burguesía financiera, industrial y comercial―.[150] Así, durante la Restauración fue muy frecuente encontrar a los políticos profesionales más destacados (presidentes del Gobierno, ministros, gobernadores del Banco de España) en los consejos de administración de las grandes compañías (bancos, ferrocarriles, minas, etc.).[151][152]

Sin embargo, salvo excepciones (fundamentalmente senadores), la elite política, los políticos profesionales de los dos grandes partidos dinásticos, no procedía de la elite económica, sino de las clases medias (con predominio de los abogados y, en menor medida, de los periodistas).[153][154][155] Los dos grandes partidos eran partidos de notables, aunque el historiador Javier Tusell ha sostenido que ni siquiera llegaban a eso ya que la unidad del partido no se basaba en una ideología o en un programa, sino en las redes clientelares de las facciones que los conformaban, y que esperaban ser recompensadas con cargos cuando el partido llegara al gobierno. Se ha calculado que serían entre 50 000 y 100 000 los cargos que cambiaban con cada rotación de gobierno.[156]

El objetivo de la carrera de un político era ser diputado ―«mi general, hágame diputado, que ministro ya me haré yo», le dijo un joven Antonio Cánovas del Castillo al general O'Donnell, jefe de su partido, la Unión Liberal―, porque alcanzar ese puesto era la vía para acceder a los cargos más altos (ministro y presidente del Gobierno), y para lograrlo había que formar parte de los «clientes» de algún político consagrado, cuanto más influyente mejor, por lo que la condición esencial para el ascenso político era la fidelidad al jefe, al «fabricante de diputados» según Carmelo Romero Salvador.[145][157] «Fabricantes de diputados, sí, porque todo aquel que aspirara a tener un elevado peso en la política no podía limitarse a obtener su acta y a ser un diputado sin más. Necesitaba fabricarse los suyos propios, los que le debieran el acta, y para ello tenía que disponer del poder necesario para hacerlo. En buena medida lo uno iba aparejado con lo otro: cuantos más diputados le debiesen el acta, más posibilidades tendría de seguir fabricando otros y de incrementar así su influencia y poder».[158]

Conviene tener presente que hasta bien entrado el siglo XX los diputados no cobraban ningún sueldo, pero les resultaba rentable «dados los beneficios indirectos que podía proporcionarles».[159] El primer obrero que entró en el Parlamento fue el socialista Pablo Iglesias Posse en 1910 ―el anterior había sido Pablo Alsina, cincuenta años antes―.[160]

El sistema electoral

El sistema electoral de la Restauración fue establecido en lo sustantivo por la Ley electoral de 1878, aunque la ley de 1890 introdujo un cambio importante ya que introdujo el sufragio universal (masculino) ―la tercera ley electoral del periodo, la de 1907, no modificó el sistema; más bien lo simplificó ya que el famoso artículo 29 estableció que se proclamara elegido a un candidato, sin necesidad de votación, si él era el único que se presentaba―. La ley de 1878 determinó, lo que se mantuvo durante todo el periodo, que de los alrededor de 400 diputados del Congreso más de tres cuartas partes fueran elegidos en distritos uninominales (el candidato que obtenía más votos conseguía el escaño) y alrededor del centenar en 26 circunscripciones plurinominales, radicadas en 24 capitales de provincia y en dos ciudades importantes, en las que se elegía mediante un sistema mayoritario corregido (los electores sólo podían votar el 80% de los escaños en disputa) un mínimo de tres y un máximo de ocho diputados, en función de la población respectiva.[161][162] Los distritos uninominales hicieron mucho más fácil el fraude electoral ―«manantiales de secular caciquismo», en palabras de Carmelo Romero Salvador― y así lo constató el Gobierno Provisional de la Segunda República Española cuando en el decreto de convocatoria de las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931 optó por la provincia como circunscripción electoral porque el distrito uninominal «deja ancho cauce a la coacción caciquil, a la compra de votos y a todas las corruptelas conocidas».[163]

De hecho la mayor parte de los escasos diputados de los partidos no dinásticos, singularmente los republicanos y los socialistas, resultaron elegidos en las circunscripciones plurinominales porque en ellas el fraude no era tan fácil aplicarlo si los votantes estaban movilizados.[164] Fue lo que sucedió a partir de 1901 en la circunscripción de Barcelona, con siete diputados a elegir, en la que desde ese año los partidos del turno no obtuvieron ningún diputado ―se los repartieron la Lliga Regionalista y los republicanos― y a partir de 1910 en la de Madrid, con ocho diputados a elegir, donde la coalición republicano-socialista ganó cuatro de las siete elecciones siguientes y los socialistas, rota la coalición, la última antes del golpe de Estado de Primo de Rivera de septiembre de 1923.[165]

El «encasillado»

El mecanismo del fraude electoral ―que el sistema electoral por distritos uninominales facilitaba enormemente― comenzaba con el «encasillado», que era como se conocía el reparto pacífico de los escaños entre el partido que acababa de formar gobierno, al que se otorgaba una mayoría holgada en las Cortes de diputados ministeriales, y el partido saliente, con un número mucho menor de escaños pero suficiente para desempeñar su papel de «leal oposición» ―generalmente medio centenar―.[166] La reunión para llevar a cabo el «encasillado», así denominado porque se trataba de «encajar» a los diputados de los dos partidos dinásticos en la «retícula de casillas» constituidas por los más de 300 distritos uninominales y el alrededor del centenar de puestos de las 26 circunscripciones plurinominales,[167] tenía lugar en la sede del Ministerio de la Gobernación ―«para el candidato, la elección se decidía en los pasillos del Ministerio de la Gobernación», ha señalado José Varela Ortega―.[168] Allí el ministro, convertido en «el Gran Elector» ―cuyo máximo exponente fue Francisco Romero Robledo, que heredó el calificativo de José Posada Herrera del periodo isabelino, pues como él poseía una «extraordinaria capacidad para maniobrar desde el ministerio y escasos escrúpulos para hacerlo, a fin de que los resultados fueran acordes con los deseos del Gobierno y con los suyos propios»―,[169] acordaba con el representante del partido del gobierno saliente el reparto de los distritos, que también solía incluir los que se iban a conceder a los partidos no dinásticos ―por ejemplo, los gobiernos respetaron siempre el escaño de Gumersindo de Azcárate por León o el del carlista Matías Barrio y Mier por Cervera de Pisuerga―.[170]

El ministro de la Gobernación y el representante del gobierno saliente decidían ―aunque en las negociaciones también intervenían los caciques y los líderes de las facciones de los partidos―[168] sobre los distritos disponibles («dóciles», «muertos» o «mostrencos»), cuyos candidatos recibían el nombre de «cuneros» o «trashumantes» (el historiador Romero Salvador los llama «aves de paso») porque carecían de arraigo en el mismo, mientras que en principio quedaban fuera del reparto los distritos propios, en los que un determinado diputado, conservador o liberal, tenía asegurada la elección gracias a las redes clientelares que se había labrado allí ―convertido de esta forma en el oligarca local o gran cacique―, por lo que era inútil presentar un candidato alternativo porque saldría derrotado, aunque no dejaban de intentarlo si el que lo ocupaba era del partido contrario al del gobierno.[171][172][173] A los diputados de estos últimos distritos José Varela Ortega los ha llamado «candidatos naturales, con arraigo o por derecho propio»,[174] y Carmelo Romero Salvador «cangrejos ermitaños» ya que, «así como esos pequeños crustáceos se introducen en una concha vacía de la que resulta muy difícil desalojarlos, así también ellos se hicieron con la representación de un distrito llegando a ser en él inamovibles», constituyendo así «cacicatos duraderos, con un mismo diputado a lo largo de varias legislaturas».[175]

En cuanto a las diputados cuneros, Romero Salvador ―que los denomina «aves de paso» al no disponer de un distrito propio― ha destacado que cuando se convocaban unas nuevas elecciones «la lucha interna entre los numerosos aspirantes por conseguir ser nominados podía ser, lo era de hecho en la mayoría de las ocasiones, más competida y difícil que la de la propia elección. Ser encasillado conllevaba disponer del apoyo de los aparatos y resortes del Gobierno, con todo lo que ello representaba, y como el adversario, si lo había, carecía de él y también del suficiente peso en esos distritos sin dueño, lo más normal es que resultase electo».[176] Un ejemplo de diputado cunero podría ser Joaquín Chapaprieta, nacido en Torrevieja (Alicante), que fue una vez diputado por Cieza (Murcia), otra por Loja (Granada), otra por Santa María de Órdenes (La Coruña) y dos por Noya (La Coruña).[177] Otro caso es el del periodista y escritor José Martínez Ruiz Azorín, nacido en Monóvar (Alicante) y cronista parlamentario del diario conservador ABC, que entre 1907 y 1919 fue cuatro veces diputado por los distritos almerienses de Sorbas y Purchena y una quinta por Puenteareas (Pontevedra). En el caso de este último distrito «no tuvo ni que acudir a él. Se limitó a escribir un artículo para una revista local y un telegrama de agradecimiento: “Testimonio mi amor a la hermosa tierra gallega y gracias cordialísimas a los buenos correligionarios [del Partido Conservador] con quienes comparto el afecto y la admiración al hijo ilustre de Galicia que desempeña la cartera de Hacienda”. Este “hijo ilustre de Galicia” era Gabino Bugallal».[178]

Romero Salvador ha destacado que a lo largo de la Restauración fueron aumentando los distritos ocupados por «cangrejos ermitaños» ―que repetían acta independientemente de cuál fuese el partido en el gobierno― con la consiguiente disminución de los distritos «libres», lo que estrechó el margen de maniobra de los gobiernos para colocar a los diputados en el «encasillado». «La prueba de ello está en que ganando siempre las elecciones el partido que las convocaba, la diferencia de escaños con el otro partido fue siendo cada vez menor a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX».[179] Romero Salvador ha elaborado un listado de los diputados por un mismo distrito durante diez veces o más en la época de la Restauración que suma un total de 68, 32 conservadores y 32 liberales, más tres republicanos (uno de ellos Gumersindo de Azcárate por el distrito de León) [180] y un católico independiente (por el distrito de Zumaya). Entre los conservadores destacan Antonio Maura (diecinueve veces diputado ininterrumpidamente entre 1891 y 1923 por el distrito de Palma de Mallorca) y Eduardo Dato (17 legislaturas, doce de ellas por el distrito de Murias de Paredes); y entre los liberales el conde de Romanones (diecisiete legislaturas ininterrumpidas por el distrito de Guadalajara). Además ha constatado la existencia de sagas familiares de diputados como las encabezadas por Cánovas ―tres hermanos, cuatro sobrinos, un cuñado y un concuñado fueron diputados―, por Sagasta ―un hijo, un yerno, un nieto y varios tíos y primos carnales―, por Francisco Silvela ―dos hermanos, su suegro, sus cuñados y un sobrino―, o por Antonio Maura ―tres hijos―. También hubo diputados que «heredaron» los distritos de sus padres.[181] El cronista parlamentario del diario conservador ABC Wenceslao Fernández Flórez escribió en 1916:[182]

Cuando escribimos estos renglones, aún no se vulneró aquel precepto de que la nación no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Aún no es, en efecto, de una sola familia, es de unas cuatro o cinco, que tienen hijos, yernos, tíos, primos, sobrinos, nietos y cuñados en todos los puestos y en todas las Cámaras.

El artículo 29 de la Ley electoral de 1907, promovida por el conservador Antonio Maura, simplificó el «encasillado» al establecer que en aquellos distritos en que se presentara un único candidato este resultaría elegido sin necesidad de realizar la votación (Carmelo Romero Salvador ha destacado la paradoja que suponía privar a unos electores del voto cuando la ley por primera vez en España lo establecía como un deber y multaba a las personas que no votaran). El artículo 29 estuvo vigente durante las siete elecciones siguientes y en las mismas 734 escaños, una cuarta parte del total, fueron cubiertos por este sistema ―en las de 1916, convocadas y ganadas por el gobierno del liberal conde de Romanones, y en las 1923, convocadas y ganadas por el gobierno del liberal Manuel García Prieto, un tercio de los diputados obtuvieron el escaño sin pasar por las urnas; «en ambas casi hubo tantos electores privados de poder ejercer su voto (un millón setecientos mil), como votantes (dos millones) en aquellos distritos y circunscripciones en los que sí hubo elección»―.[183] Carmelo Romero Salvador ha explicado así la aplicación tan extendida del artículo 29: «Dado que pasar por las urnas siempre suponía a partidos y candidatos, incluso cuando la elección estaba asegurada, molestias, gastos y una mayor dependencia de las peticiones personales y colectivas de los electores, llegar a acuerdos para evitar competencias entre ellos se convirtió en un objetivo altamente deseado».[184]

La «preparación» de la elección

Una vez acordado el «encasillado» el ministro de la Gobernación comunicaba a los gobernadores civiles ―nombrados por el Gobierno «de acuerdo con los caciques provinciales»―[185] el resultado que se debería producir en los distritos y circunscripciones de su provincia, y estos a su vez los transmitían a los alcaldes, que eran las autoridades responsables del proceso electoral (estaban encargados de la actualización del censo y de organizar las mesas). «Normalmente, bastaba una carta amenazadora del gobernador a los alcaldes, acompañada de una nota exponiendo los deseos del gobierno en materia electoral. Cuando las cartas no surtían efecto, se recurría a “llamamientos de alcaldes y secretarios” de los pueblos desafectos a presencia del gobernador quien “les apretaba” y forzaba a consentir o dimitir».[185]

Se les amenazaba con la apertura de expedientes administrativos, la realización de inspecciones ―especialmente temidos eran los tasadores de montes que eran los que determinaban si seguían siendo comunales― o la suspensión de alguna obra pública prevista y en último extremo con la suspensión, incluidos concejales y secretarios de ayuntamientos.[171][186] Si las amenazas no surtían efecto el gobernador pasaba a los hechos amparándose en que la Ley Municipal le autorizaba a poner multas a los alcaldes por falta de respeto u obediencia a la autoridad superior o «por omisiones de las que pudiera resultar perjuicio para el público», lo que se prestaba a una interpretación muy amplia, o directamente los suspendía, como también le permitía la Ley Municipal. En 1884 el gobernador civil de Almería se jactaba de haberse deshecho de sesenta ayuntamientos y haber impuesto multas por una suma total de 30 000 pesetas.[187] Lo mismo se hacía con los jueces municipales y de primera instancia ya que contar con jueces adictos garantizaba que los manejos electorales quedaran impunes.[188] Así pues, como ha destacado José Varela Ortega, «la presencia, establecida por la ley, del poder central en las corporaciones locales, constituía la base de la injerencia del gobierno en las elecciones. […] Bastaba con que el gobernador civil ejerciera “convenientemente” sus atribuciones de superior jerárquico, para convertir a los alcaldes “en muñecos” al servicio del gobierno».[189]

Testimonio del republicano Valentí Almirall. Para hacer la lista de electores se ponen en ellas algunos nombres perdidos entre una multitud de imaginarios, y sobre todo de difuntos. La representación de estos últimos se da siempre a agentes disfrazados de paisano para ir a votar. El autor de estas líneas, ha visto repetidas veces que su padre, fallecido hace ya algunos años, iba a depositar su voto en la urna bajo la figura de un barrendero de la ciudad o un sabueso de la policía, vestido con un traje prestado. Los individuos que componen las mesas electorales presencian a menudo semejantes transmigraciones de las almas de su propios padres... |

El control de las corporaciones municipales permitía dar el primer paso en la «preparación del distrito» que era el «adobo» del censo electoral, cuya elaboración hasta la Ley electoral de 1907 correspondía a los ayuntamientos ―a partir de esa fecha pasó a ser competencia del Instituto Geográfico y Estadístico―. Las listas de votantes eran «hinchadas» con nombres de personas inexistentes ―muchas veces los nombres de los electores ficticios eran tomados de los nichos o de las lápidas de los cementerios, por lo que las personas que los «encarnaban» (funcionarios de los ayuntamientos, alguaciles, personas traídas de fuera en las escuadrillas volantes, etc.), eran conocidos como «lázaros», porque habían «resucitado»― o «aligeradas» eliminando a los electores «hostiles».[190][191] Durante la época del sufragio censitario (1878-1890) se manipulaban las cuotas contributivas y así se dejaban fuera de las listas a las personas que posiblemente no votarían al candidato encasillado. Por este procedimiento en las elecciones de 1884, el ministro de la Gobernación Francisco Romero Robledo redujo el número de votantes de la circunscripción de Madrid de 33 205 a 12 250.[192]

El siguiente paso era el control de las mesas electorales lo que se hacía por medio de los alcaldes que eran los responsables de su organización (de ahí de nuevo la importancia de contar con ayuntamientos «adictos» para que resultado de las elecciones fuera el deseado).[193] El control de las mesas «se realizaba bien falsificando la elección de interventores, bien manipulando el censo o las firmas que los elegían… En Trebujena (Jerez) el alcalde obligó en 1884 a los electores que habían firmado la lista Liberal de interventores a retirar sus nombres, pasarlos a la candidatura oficial y, además, arrestó a los participantes en una reunión que tuvo lugar para protestar contra su conducta».[194]

El día de las elecciones: el «pucherazo»

Asegurada la «fidelidad» del ayuntamiento, se aseguraba el resultado deseado recurriendo a todo tipo de métodos fraudulentos, que aparecen recogidos en la Ley electoral de 1907 pero que no sirvió de nada pues no hubo voluntad política para aplicarla y el fraude continuó.[171] Muchos de los mecanismos del fraude electoral no eran nuevos sino que ya se habían utilizado durante el reinado de Isabel II de España como puso de manifiesto una ley aprobada en junio de 1864 por la que se sancionaban penalmente las artimañas, corruptelas y fraudes durante el proceso electoral. En ella se recogían hasta una treintena de actuaciones tipificadas como delitos electorales.[195] Se utilizó el término genérico «pucherazo», literalmente «volcar el puchero» (es decir, la urna), para referirse a cualquier tipo de fraude activo.[196]

Se recurría a todo tipo de triquiñuelas como difundir noticias falsas sobre la retirada a última hora del candidato rival, el cambio del horario de la votación o el traslado del colegio electoral a otro lugar.[190][197][198] Si esto no era suficiente se «escamoteaban» las papeletas contrarias y se introducían en la urna las favorables ―el «embuchado o bolilleo», le llamaban en Bilbao― e incluso se podía llegar al extremo de irrumpir en el colegio de forma violenta y romper las urnas para provocar la anulación de la elección, si el resultado se preveía desfavorable.[199]

Cuando era necesario, aunque no sucedía a menudo, se compraban los votos ―en las elecciones de 1907 el conde de Romanones pagó de cinco a quince pesetas por voto―[200] o se recurría a la violencia y a la intimidación de la «partida de la porra».[190][197] Hubo incluso detenciones de electores, realizadas por las fuerzas de orden público, para impedirles participar en la votación como, por ejemplo, sucedió en Ciudad Rodrigo en 1890.[201]

No obstante, como ha señalado José Varela Ortega, «la coacción física fue muy escasa. Lo más corriente consistió en forzar la voluntad de los electores dependientes de la administración. Y en uno y otro grado lo eran todos ―y no sólo los funcionarios― porque cada Ministerio incidía en una esfera de la vida pública y contaba con un arsenal coactivo para intervenir en la vida privada de los electores».[202] «Además de estas coacciones a particulares, la administración, como el mayor patrono del país que era, podía coaccionar directamente “al elemento oficial como alcaldes de barrio, serenos, consumeros y demás personajes que componían la llamada corte electoral”».[203]

Si todo esto no era suficiente se cambiaban las urnas por otras llenas con votos favorables al candidato encasillado, en lo que se conocía con el término de «pucherazo», o sencillamente se falsificaban las actas de los resultados.[190][197][204]

Sin embargo, en la inmensa mayoría de los colegios electorales el día de la votación no había violencias, ya que la «preparación del distrito» (manipulación del censo y autoridades locales) «hacía generalmente innecesarias las coacciones explícitas». Pero la razón fundamental de que no fueran necesarias estribaba en la falta de competencia política y en la consiguiente desmovilización del electorado ―lo que constituía la principal característica del sistema, según Valera Ortega―. De hecho cuando en alguna elección (como en 1886, 1891 o 1903) el ministro de la Gobernación decidió no intervenir para que las votaciones fueran «limpias», los caciques ocuparon su puesto cometiendo cuantos fraudes necesitaran.[205] La prueba es que la abstención en las elecciones de la Restauración era masiva, mucho mayor de lo que reflejaban las actas de las mesas que eran sistemáticamente falsificadas ―en colegios electorales donde prácticamente no había votado nadie, aparecían luego en los datos oficiales con una participación superior al 80 %; en muchos distritos rurales no eran raro que se alcanzara «oficialmente» el cien por cien; en los urbanos la participación nunca superó el 20 % aunque las cifras oficiales hablaran de más del 75 %―. Un diplomático extranjero así lo constató:[206]

En los pueblos, dirigían [la elección] los alcaldes, fieles mandatarios de los caciques, y por los colegios electorales, generalmente desiertos, reinaba un silencio y soledad interrumpido, sólo de tiempo en tiempo, por los pasos vacilantes de un elector que, a la fuerza, por no perder un colonato o aparcería o librase del recargo en la contribución con que amenaza[ban], [iba] a depositar en la urna la papeleta donde ha[bía] escrito su pensamiento político, en redonda letra española, la mano del secretario del Ayuntamiento, por regla general, pendolista bastante hábil.

Como conclusión, José Varela Ortega considera que «evidentemente, no debemos olvidar el elemento coercitivo que existía en la relación caciquil pero tampoco exagerarlo. El caciquismo era también, y hasta principalmente, un pacto cuyo funcionamiento descansaba en el consenso, más que en la imposición violenta, y vivía no tanto de la represión, como gracias a la indiferencia; no era la abstención a lo que el gobierno obligaba, sino de la que se aprovechaba».[207]

Una vez producida la elección ―se realizaba un domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde―,[208] los candidatos electos se presentaban en Madrid para constituir las Cortes. Allí existía aún una última posibilidad de revocar la elección de un candidato no encasillado a través del trámite de la comprobación de las actas de elección, ya que el Congreso de Diputados (de mayoría "ministerial") estaba capacitado para revisarlas sí encontraba algún "defecto de forma".[208]

¿Por qué el sistema no evolucionó hacia un régimen democrático?

Con la implantación del sufragio universal (masculino) en 1890 (se pasó de 800 000 a 4 800 000 electores) fue más difícil conseguir el triunfo de las candidaturas ministeriales en las ciudades grandes como Madrid, Barcelona o Valencia (aunque en éstas sólo vivía el 10 % de la población), como lo demuestra el aumento del número de diputados republicanos elegidos en ellas (en coalición con los socialistas a partir de 1910), llegando incluso a veces a conseguir la mayoría en esas circunscripciones (algo parecido sucedió con los diputados carlistas elegidos por Navarra y el País Vasco; y con los nacionalistas catalanes de la Lliga Regionalista en la circunscripción de Barcelona a partir de 1901). Pero a pesar de todo ni republicanos, ni socialistas, ni carlistas consiguieron nunca una representación parlamentaria que pudiera inquietar al gobierno del turno (por ejemplo, el máximo de diputados republicanos fue de 36 [conseguidos en 1903] de un total de 400, y el de socialistas, 7 en 1923).[209]

Según Carlos Dardé, la explicación de por qué la implantación del sufragio universal no consiguió acabar con el mecanismo del turno y democratizar así la vida pública se debió a dos razones, de las que Dardé destaca la segunda:[135]

- Los distritos rurales (uninominales) siguieron siendo mayoritarios (unos 300 diputados se elegían en ellos, de un total de alrededor de 400) y allí las «redes caciquiles» siguieron funcionando. Y las circunscripciones plurinominales en las que se encontraban las grandes ciudades (se elegían un centenar de diputados) siempre incluían amplias zonas rurales, de forma que los votos de éstas (controlados por los caciques) podían «ahogar» los votos urbanos mucho más independientes, y de esa forma se aseguraba el triunfo de los candidatos del «encasillado».[135] Esta razón también ha sido apuntada por José Varela Ortega: «Las circunscripciones con escrutinio de lista, contrariamente a lo esperado, no sirvieron para alentar la movilización; pues, dado el predominio del electorado rural, el montaje de una maquinaria electoral urbana orientada a reclutar votos de ciudadanos en lugar de organizar sumisiones de clientes, no compensaba, toda vez que el premio electoral en votos urbanos era considerablemente menor que el podía que obtenerse llegando a un acuerdo con los caciques de los pueblos».[210]

- «La condición social ―económica y cultural― de los nuevas electores, y su horizonte político. La inmensa mayoría, masculina, a quien se había dado el derecho al voto no estaba compuesta por clases medias y trabajadoras de carácter urbano, o campesinas independientes, implicados en un proyecto político de carácter democrático, sino por unas masas rurales, extremadamente pobres y analfabetas, completamente ajenas a dicho proyecto, con la esperanza de una revolución social, en la mitad sur del país, y del triunfo del carlismo, en buena parte del norte; unas masas que, además habían experimentado o bien una fuerte represión policial [los jornaleras andaluces, por ejemplo] o la derrota en una guerra civil [los carlistas]».[135]

José Varela Ortega, señala un tercer factor —para él el fundamental— que fue «la falta de partidos “modernos”, fundados en la opinión pública, y la existencia en cambio, de partidos caciquiles basados en pequeñas clientelas más interesadas en favores personales que en compromisos ideológicos» ya que los partidos del turno «consistían en un conglomerado de facciones que solo de una manera muy tenue se encontraban vinculadas a una maquinaria centralizada de partido».[207] Varela Ortega cita un escrito regeneracionista que acertaba en el diagnóstico ―«¿De quién es la culpa? De todos: del gobierno que prostituye al cuerpo electoral y del cuerpo electoral que se deja prostituir»― y en el remedio ―«revivir la opinión; elegir diputados dignos»―.[211] Varela Ortega también apunta que los políticos de la Restauración «no fueron antidemócratas por razones de principio» ―de hecho las críticas más duras contra el caciquismo procedían de ellos―, pero se resistían por «el precio que exigía la democracia: la movilización política». «En primer lugar, les costaba deshacerse de sus propias organizaciones caciquiles, sobre todo teniendo presente que la presión de la opinión pública para que lo hicieran era débil. En segundo lugar, temían destruirlas. Porque en la época, era un lugar común que abandonar el juego político en manos de un electorado maleable y sumiso equivalía a dejarlo al arbitrio del ministro de la Gobernación del partido gobernante, el cual podía excluyendo a sus rivales, provocar la recaída en la espiral del golpismo. […] Los políticos liberales se sintieron arrinconados entre lo que consideraban la locura cantonal y la pesadilla de asistir al triunfo final del “enemigo común”, el Carlismo, “haciendo de bombero contrarrevolucionario”».[212]

Varela Ortega ha destacado que «el abandono del principio de soberanía nacional encerró al régimen en un callejón de difícil salida. Los políticos dinásticos arguyeron siempre que el papel arbitral asignado a la Corona resultaba indispensable hasta que surgieran partidos basados en la opinión para reemplazarla. Pero he aquí, que para lograrlo, el caciquismo debía ser destruido movilizando la opinión y convirtiendo al electorado en la fuente del poder político. Y esto, a su vez, implicaba el atentar precisamente contra las prerrogativas que la práctica política tenía asignadas a la Corona. Los políticos restauradores nunca consiguieron resolver la contradicción en la que estaban atrapados; esto es, traer la democracia sin los peligros y molestias de la movilización. […]. Maura advirtió a sus colegas que un régimen liberal carente del apoyo de la opinión pública podía fácilmente caer víctima de un golpe de sable. Al final fue esto lo ocurrido».[213] Según Varela Ortega, el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923 «arruinó también las esperanzas de una transformación democrática» y a partir de entonces quedó claro que la democracia «sólo podía encarnar en un régimen republicano; y así fue como la dictadura de Primo de Rivera terminó por favorecer la causa de los republicanos. Pues éstos, que se encontraron dueños del campo político y sin competidores ni sistema caciquil, se volcaron en busca de la opinión, ganando en un día lo que no habían sido capaces de lograr en años».[214]

Referencias

- Jover, 1981, p. 271.

- Varela Ortega, 2001, p. 101. «[La Restauración] fue un régimen liberal, no democrático».

- Varela Ortega, 2001, p. 101-102. «Las oposiciones pudieron conquistar el poder por medios constitucionales, no militares».

- Villares, 2009, pp. 3-4.

- Dardé, 2021, pp. 169.

- Dardé, 2003a, p. 11-12. «El reinado de Alfonso XII fue también una década de importantes cambios políticos… Una nueva Constitución fue aprobada, y se creó y entró en funcionamiento un nuevo sistema de partidos. El monarca empezó a ejercer, con una autoridad y acierto desconocidos hasta entonces, la soberanía que la Constitución le reconocía, juntamente con las Cortes. Los partidos se alternaron pacíficamente en el poder y gracias a ello se alcanzó la estabilidad política».