Château de Chambois

Le château de Chambois est un ancien château fort du XIIe siècle, dont il subsiste un donjon carré à tourelles d'angles, de type normand, qui se dresse sur l'ancienne commune française de Chambois, dans le département de l'Orne, en région Normandie.

| Type | |

|---|---|

| Fondation |

XIIe siècle |

| Propriétaire | |

| Patrimonialité |

| Adresse |

|---|

| Coordonnées |

48° 48′ 20″ N, 0° 06′ 25″ E |

|---|

Le château est partiellement classé aux monuments historiques.

Localisation

Le château est situé, sur le coteau qui borde la rive droite de la Dive, à Chambois, au sein de la commune nouvelle de Gouffern en Auge, dans le département français de l'Orne. Il avait pour fonction le contrôle de la route d'Exmes à Falaise, sur la vallée supérieure de la Dives.

Historique

Chambois est une châtellenie concédée en 1024 par Richard II de Normandie au comte de Vexin et de Ponthieu. Il est confisqué en 1113 par Henri d'Angleterre, que sa fille Mathilde transmet à son fils Henri II.

Le château a probablement été construit dans la seconde moitié du XIIe siècle, par Guillaume de Mandeville († 1189[1]), vassal et favori du roi Henri II Plantagenêt[2].

En 1204, Chambois est compris dans la confiscation et la réunion de la Normandie au domaine royal par Philippe Auguste, qui le donne à son maréchal Henri Clément. En 1210, c'est un fief dans le bailliage d'Exmes. Le château passe ensuite aux Chambly, puis aux Tilly[2].

En 1363, le roi de Navarre, Charles le Mauvais, s'empare du château et le restitue l'année suivante[2].

En 1417, les Anglais s'en emparent à leur tour. Il sera libéré par Dunois en 1449[2].

En 1556[note 1], il est assiégé, puis occupé par les troupes protestantes de Montgommery, qui brûlent le bourg et tuent quelques habitants avant d'être délogées par le duc d'Étampes[2].

En 1649, lors des soulèvements pendant la minorité de Louis XIV, ont lieu des vengeances et des déprédations. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, l'ancien logis est démoli et remplacé par un château dans le style moderne. En 1771, le domaine est vendu contre une rente foncière, et des pavillons sont construits, formant les ailes du château.

À la Révolution, le château est la possession de M. Deneuve. À l'été 1789, alors que les patriotes du bourg veulent se saisir de sa personne et détruire le donjon, Deneuve réussit à en empêcher la démolition[2]. En 1795-1799, le château sert de refuge à la population lors d'incursions de Chouans[2].

Vers 1830, Chambois est revendu au détail et le château est démoli[3].

Datation du donjon

En 2008, l'exploration d'une fosse médiévale dans la tour maîtresse et l'analyse dendrochronologique de quatre poutres de bois donne pour résultats 1160 et 1190, ce qui attribue avec certitude l'édifice à Guillaume de Mandeville, comte d'Essex, proche de Henri II Plantagenêt[4].

- Photographies historiques de Séraphin-Médéric Mieusement, juillet 1888.

_-_Donjon%252C_c%C3%B4t%C3%A9_sud-ouest_-_Chambois_-_M%C3%A9diath%C3%A8que_de_l'architecture_et_du_patrimoine_-_APMH00000700.jpg.webp) Le donjon, côté sud-ouest.

Le donjon, côté sud-ouest._-_Donjon%252C_int%C3%A9rieur_-_restes%252C_c%C3%B4t%C3%A9_des_chemin%C3%A9es_-_Chambois_-_M%C3%A9diath%C3%A8que_de_l'architecture_et_du_patrimoine_-_APMH00000702.jpg.webp) Intérieur du donjon : vestiges des cheminées.

Intérieur du donjon : vestiges des cheminées._-_Donjon%252C_int%C3%A9rieur_-_restes_d'une_chemin%C3%A9e_du_premier_%C3%A9tage_-_Chambois_-_M%C3%A9diath%C3%A8que_de_l'architecture_et_du_patrimoine_-_APMH00000701.jpg.webp) Cheminée du 1er étage, à décor en losanges.

Cheminée du 1er étage, à décor en losanges.

Description

Le site

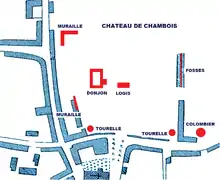

L'enceinte de Chambois, sur le coteau de la Dive, est entourée par le bourg. Par les textes et les fouilles, on peut retrouver : à l'est du donjon, l'ancien logis construit en 1575 et détruit vers 1740 ; au nord-ouest et à l'ouest, des restes de muraille ; à l'est, un fossé comblé en jardin ; au sud, deux tourelles qui marquent les limites de la forteresse. Un colombier semble se situer à l'extérieur au sud-est[5].

Fonctions de défense

Le donjon de Chambois commandait les défenses du château, mais en restait indépendant, avec des issues masquées. En temps de paix, il renfermait les trésors, les armes, les archives de la famille, mais le seigneur n'y logeait pas : il ne s'y tenait que s'il fallait appeler une garnison dans l'enceinte du château.

Le donjon roman du XIIe siècle est de plan rectangulaire, de 21,40 × 15,40 mètres, avec quatre contreforts carrés aux angles, pour une hauteur de 25,70 mètres. Les murs, épais de 3 mètres, sont constitués d'un blocage de petits moellons noyés dans du mortier et revêtus d'un parement en pierre de taille. Ces quatre contreforts ou tourelles d'angles carrées abritent à chaque niveau de petites salles, un oratoire dans celle du nord-est, et à la base de celle du sud-est, un cachot où l'on descendait par une trappe ; la partie supérieure servait de colombier[6].

Une tour carrée posée sur l'un des côtés abritait à l'origine de petits cabinets et un escalier de bois couronné d'une défense, qui ne montait que jusqu'au troisième étage. On parvient à la défense du sommet par un escalier à vis pratiqué dans un des contreforts d'angles. Les portes extérieures du donjon ont été remplacées au XIVe siècle par un système de défense de cette époque ; mais il reste des dispositions premières les trois étages et un chemin de ronde très particulier.

À la fin du XIVe siècle[7], le château est doté d'un étage supplémentaire et d'un chemin de ronde avec parapet, mâchicoulis, créneaux et meurtrières. Sur les quatre contreforts d'angles sont élevées des échauguettes dont l'étage supérieur est crénelé.

La particularité du donjon de Chambois est son chemin de ronde supérieur qui met en communication les échauguettes et la petite tour, formant une défense indépendante de la salle occupée par le commandant[8].

Fonctions d'accueil

La porte d'accès d'origine au donjon est située à six mètres au dessus du niveau du sol dans la petite tour carrée de la façade sud, qui était probablement desservie par une passerelle amovible aboutissant à une tour d'angle[9] ou sur la chemise extérieure[2]. Un vestibule étroit, éclairé par une fenêtre divisée par un meneau, succède à cette porte et donne accès à une grande salle qui occupe tout l'espace du premier étage. Une vaste cheminée, dont le manteau est couvert de moulures en losanges, attire les regards au milieu de cette pièce qui s'éclaire par de larges baies géminées séparées par une colonnette et inscrites dans un grand arc légèrement brisé. De ce premier étage un escalier desservait les parties supérieures.

Les trois étages étaient séparés par des planchers de bois dont les poutres reposaient sur des corbeaux intérieurs, décorés de têtes grotesques et d'animaux. Les deux autres étages n'offrent pas les mêmes décors que la Grande Salle du premier étage, qui était le lieu de réception.

Protection aux monuments historiques

Le donjon est classé au titre des monuments historiques par arrêté du [10].

Intérieur du donjon : mur sud-est.

Intérieur du donjon : mur sud-est. Intérieur du donjon : mur nord-ouest.

Intérieur du donjon : mur nord-ouest. Couronnement du donjon.

Couronnement du donjon. Mâchicoulis.

Mâchicoulis.

Notes et références

Notes

- Philippe Seydoux donne la date de 1568[1].

Références

- Philippe Seydoux (photogr. Serge Chirol), La Normandie des châteaux et des manoirs, Strasbourg, Éditions du Chêne, coll. « Châteaux & Manoirs », , 232 p. (ISBN 978-2851087737), p. 218.

- Bernard Beck, Châteaux forts de Normandie, Rennes, Ouest-France, , 158 p. (ISBN 2-85882-479-7), p. 111.

- Léon de la Sicotière, Le département de l'Orne archéologique et pittoresque, p. 140.

- G. Carré, M.-A. Moulin, F. Le Roux, « Exploration et datation d'une fosse dans la tour maîtresse », dans : Bulletin monumental, 2008, Volume: 166, n°4, p. 350.

- Bulletin de la société historique et archéologique de l'Orne, 1902, p. 260, avec plan.

- Arcisse de Caumont cité dans : Bulletin de la société historique et archéologique de l'Orne, 1902, p. 261.

- Beck 1986, p. 114.

- Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'Architecture française de XIe au XVIe siècle, Article : Donjon.

- José Federico Finó, Forteresses de la France médiévale, p. 109.

- « Château fort », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- Portail des châteaux de France

- Portail de l’Orne

- Portail des monuments historiques français