Eugène Viollet-le-Duc

Eugène Viollet-le-Duc, né le à Paris et mort le à Lausanne, est un architecte français. Aujourd'hui il est surtout connu auprès du grand public pour ses restaurations de constructions médiévales, édifices religieux et châteaux[1] dont Notre-Dame de Paris, Pierrefonds, Carcassonne, le Mont Saint-Michel et le château de Roquetaillade.

| Eugène Viollet-le-Duc | |

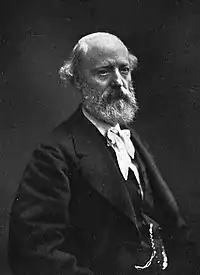

Portrait par Nadar. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Naissance | Paris, France |

| Décès | Lausanne, Canton de Vaud, Suisse |

| Nationalité | |

| Activités | Architecte Inspecteur général des édifices diocésains |

| Ses élèves | Paul Abadie, Anatole de Baudot |

| Œuvre | |

| Réalisations | Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay Cathédrale Notre-Dame de Paris Cité de Carcassonne Château de Roquetaillade Château de Pierrefonds Cathédrale Notre-Dame de Lausanne Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Clermont |

| Distinctions | Royal Gold Medal (1864) Commandeur de la Légion d'honneur (1869) |

| Publications | Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, Entretiens sur l'architecture, Histoire d’une maison |

Viollet-le-Duc est aussi historien, théoricien, pédagogue, dessinateur, professeur, écrivain, décorateur, archéologue.

Il écrit plus de cent ouvrages dont certains connaissent un grand succès et sont toujours publiés aujourd'hui : le Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle[2], et Histoire d'une Maison.

Ses ouvrages sont accompagnés d'une dense iconographie pédagogique permettant ainsi la compréhension de ses livres.

Son Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle contient plus de 3 700 dessins et reste aujourd'hui la plus grande base de données iconographiques existante sur le Moyen-Âge. Ce livre aura un impact sur l'Arts and Crafts et le style Victorien[3] en Grande Bretagne et aussi sur tous les mouvements du Renouveau Gothique en Europe. Ses dessins et ses idées seront repris et copiés par de nombreux architectes, tel William Burgess[4].

Il pose les bases de l'architecture moderne[5],[6]par ses écrits théoriques marqués par le rationalisme. Son livre Entretiens sur l'architecture est considéré « comme fondateur de l'architecture moderne »[7]. Le Corbusier confirme cela : « les racines de l'architecture moderne sont françaises et sont à rechercher chez Viollet-le-Duc »[8].

Il est aussi considéré aujourd'hui comme le théoricien incontesté de l'Art Nouveau[9],[10]et en sera avec presque trente ans d'avance le premier protagoniste[11].

Ses disciples seront nombreux et son travail influencera les plus grands artistes du XIXe et du XXe siècle : Anton Gaudi[12], Victor Horta[13], Hector Guimard[14], Émile Gallé , Eugène Grasset et ses élèves Mucha et Maurice Pillard-Verneuil, Henri Sauvage et l'École de Nancy, John Ruskin[15], William Morris, Van de Velde, l’École de Barbizon, Louis Comfort Tiffany, Paul Hankar, Hendrik Petrus Berlage, Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Auguste Perret, Jean Nouvel[16]…

Biographie

Jeunesse et famille

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc naît au 1 rue Chabanais (aujourd'hui dans le 2e arrondissement de Paris). Il est le fils d'Emmanuel-Louis-Nicolas Viollet-le-Duc (1781-1857)[17], conservateur des résidences royales à l'intendance générale de la liste civile sous le règne de Louis-Philippe Ier, dès 1832[18], hommes de lettres (Nouvel Art poétique, Paris, Martinet, 1809) et d'Élisabeth Eugénie Delécluze (1785-1832)[19], fille de l'architecte Jean-Baptiste Delécluze (1745-v. 1805), femme du monde qui tenait un salon où était reçu, entre autres, Stendhal.

Une correspondance fournie montre la proximité et l'affection entre Eugène Viollet-le-Duc et son père, encore plus après la mort de sa mère, en 1832, victime de l'épidémie de choléra qui touche alors Paris[20], Viollet-le-Duc n'est âgé que de 18 ans[21]. Son père l'encourage dans sa voie professionnelle[21].

Il est également très proche de son oncle, Étienne-Jean Delécluze, peintre et critique d'art, qui était le frère aîné de sa mère. Celui-ci recevait à son domicile du 1 de la rue Chabanais, des artistes, des peintres et des architectes au sein d'un salon littéraire. Ces personnalités (comme Prosper Mérimée[22]) aidèrent plus tard le jeune Viollet-le-Duc dans sa carrière[21].

Eugène avait un frère cadet, Adolphe Viollet-le-Duc (1817-1878), qui fut peintre. Du fait de la fonction occupée par leur père dans l'administration, toute la famille Viollet-le-Duc était logée au palais des Tuileries.

Le , à vingt ans, il épouse Élisabeth Tempier, qu'il a rencontrée chez son ami le compositeur Émile Millet, frère du sculpteur Aimé Millet[23],[24], avec qui il avait l'habitude de voyager[21]. Ils ont un fils, qu'ils nomment également Eugène (Eugène-Louis), né en 1835 et mort en 1910[25], et une fille, Marie-Sophie, née en 1838[21]. Celle-ci se marie plus tard avec Maurice Ouradou, un élève de son père et de Lebas[21]. Viollet-le-Duc lui confie plusieurs travaux, dont la construction du château du Tertre d'Ambrières. Ouradou est également architecte diocésain à Châlons en 1862.

Formation

Le petit Eugène vit dans une ambiance artistique et libérale et à six ans c'est déjà un dessinateur précoce et surdoué. Entre 1826 et 1829, il est en pensionnat à l'institut Morin, à Fontenay-aux-Roses[20] dont le directeur était un ancien républicain, anti-clérical, disciple de Pestalozzi et de sa pédagogie moderne[26]. Jeune Viollet-le-Duc avait « l’esprit rebelle »[27] de son âge et déjà le gout de la construction et du risque : à seize ans il monte des barricades pendant la Révolution de 1830 et voit ses compagnons tomber autour de lui[28]. À 18 ans, pour ses études supérieures, il n'écoute pas ses proches et refuse de rentrer dans le rang : « Si j'ai du talent, que je sorte ou non de l'École [Beaux-Arts de Paris], je percerai. Si je n'en ai pas, ce n'est pas l'École qui m'en donnera »[29]. D'un caractère bien trempé il ne suivra donc pas les cours de l'École des Beaux-Arts de Paris et cela lui vaudra par le mépris de nombreux architectes[30]. La jalousie que cela suscitera sera à l'origine d'innombrables polémiques auxquelles Viollet-le-Duc répondait avec lucidité : « S’il doit tomber dans l’oubli comme tant d’autres choses, à quoi bon répondre à des attaques contre une doctrine dont personne ne gardera souvenir ? »[31]

À la place, il parcourt la France, étudie les anciens bâtiments en les dessinant et vend ses œuvres pour financer ses voyages d’études à venir. Cette stature d'architecte autodidacte donnera à de Viollet-le-Duc quelques années plus tard un aura immense auprès des jeunes étudiants réformistes qui refusaient la mentalité conventionnelle de l'architecture Académique[32].

En 1834, Viollet-le-Duc devient professeur suppléant de composition et d’ornement à la « Petite école » de dessin (ancienne École royale gratuite de dessin, qui devint plus tard l'École nationale supérieure des arts décoratifs)[33]. Il y impose l’étude et le dessin de la nature qui pour lui est le modèle parfait de l’esthétisme et de l’harmonie. Cette approche pédagogique, combattue par les Beaux-Arts, prendra pieds dans l’école par les professeurs qui devinrent ses disciples, comme Charles Genuys « un des plus illustres animateurs de l'Art Nouveau »[34]. Ainsi sous l’influence de Viollet-le-Duc l’enseignement de l’art floral et la reproduction en dessin de la nature allait ouvrir la voie à ce mouvement : Hector Guimard, le décorateur Louis Majorelle, le bijoutier Lalique, élèves de l’école, illustrent la filiation naturaliste de Viollet-le-Duc[35].

Après un voyage au mont Saint-Michel en 1835[20] il concrétise en 1836 son rêve de réaliser un long voyage en Italie grâce au produit de la vente de l’aquarelle Le Banquet des dames aux Tuileries au roi Louis-Philippe. À son retour, il entre au Conseil des bâtiments civils comme auditeur, et est nommé sous-inspecteur des travaux de l’hôtel des Archives du royaume[33]. C'est le début de sa collaboration aux Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France du baron Taylor[20].

Chantiers marquants

C'est en 1840 que commence sa carrière de restaurateur. Prosper Mérimée lui demande de restaurer la basilique de Vézelay, chef-d’œuvre de l'art roman, qu'aucun architecte n'ose entreprendre car le bâtiment menace de s’effondrer. À vingt-six ans Viollet-le-Duc relève le défi et ce travail réussi sera le premier d'une longue série de restaurations célèbres :

La plus connue est certainement celle de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 1843 avec Jean-Baptiste-Antoine Lassus. La cathédrale était devenue une icône internationale grâce au succès du roman de Victor Hugo et le chantier de Viollet-le-Duc était universellement connus des architectes « Anglais, Américains, Allemands… qui voulaient tous visiter le chantier et entrer en contact avec le maître. »[36] Viollet-le-Duc profite de la renommée du chantier pour présenter ses idées pour un nouvel art décoratif. À partir de 1851 il y crée de riches décorations dans un style totalement novateur : « Il est fascinant de constater combien le style de ses créations est précurseur dans le sens où il annonce, avec trente ans d’avance, les ornements typiques du futur mouvement de l’Art Nouveau »[37]. Considérées comme trop « audacieuses » ces décorations seront en grande partie effacées en 1945 et remplacées par une iconographie jugée plus « académique ».

La grande flèche qu'il installe sur la cathédrale sera aussi sujet à des polémiques, même si cette dernière avait bien existé jusqu'en 1794[38].

Viollet-le-Duc fut également chargé de la restauration de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens de 1849 à 1874. Il y incorpora des éléments que le monument légué par le Moyen Âge n'avait jamais possédés. Il refit ainsi, au sommet de la grande façade occidentale, la galerie des sonneurs et des musiciens reliant les deux tours au-dessus de la rosace.

Sa reconstruction du prestigieux château de Pierrefonds de 1858 à 1885 pour Napoléon III marqua aussi l'histoire. Louis II de Bavière visita Pierrefonds en 1867 en s'en inspira[39] pour ses châteaux féériques en Bavière, ainsi que Guillaume II pour le château du Haut-Koenigsbourg[40]. Walt Disney s'en inspirera[41] pour son Château de la belle au bois dormant.

Son plus vaste chantier est celui de la restauration de la Cité de Carcassone (1855-1913). Le site est classé Patrimoine Mondial UNESCO en 1997.

Un autre chantier est celui de l’aménagement du château de Roquetaillade de 1864 à 1878. Ici Viollet-le-Duc créé avec trente ans d'avance un art décoratif qui le concrétise comme le premier acteur du mouvement Art Nouveau[42] et son théoricien incontesté[43],[44].

Durant sa vie et parallèlement à ses nombreux travaux, il occupe de nombreux postes divers[33] :

- Chef du Bureau des monuments historiques (en 1846) ;

- Membre de la Commission des arts et édifices religieux (en 1848)[45] ;

- Membre de la Commission supérieure de perfectionnement des Manufactures nationales de Sèvres, des Gobelins et de Beauvais (en 1849) ;

- Inspecteur général des Édifices diocésains (1853) (avec Léon Vaudoyer et Léonce Reynaud[20]);

- Architecte des Édifices diocésains (en 1857) ;

- Membre de la Commission des monuments historiques (en 1860) ;

En 1849, il est atteint du choléra dont il se remet et, l'année suivante, voyage en Angleterre avec Mérimée[20].

En 1863, il devient professeur d’histoire de l'art et d’esthétique à l'École des beaux-arts (la première chaire où figuraient explicitement les mots « histoire de l'art », discipline dont il fut un des fondateurs en France)[33].

En 1866, impulsée par la visite de Napoléon III, il reprend la restauration de l'emblématique cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption qui se dresse sur la butte centrale de Clermont-Ferrand. C'est le premier et plus vaste édifice entièrement construit en lave de Volvic. On lui devra notamment ses deux flèches de 90 m de hauteur, un chevet caractéristique du style gothique de l'Île-de-France. L’actuel maître-autel, les grilles du chœur et la chaire épiscopale ont été également dessinés par Viollet-le-Duc.

En 1868, il débute ses courses dans le massif du Mont-Blanc[20] où il manque de se tuer deux ans plus tard, en 1870, en chutant dans une crevasse[20] ; dans l'attente des secours, il utilise son carnet de croquis pour dessiner la crevasse vue du fond[46].

Alors que Mérimée meurt à Cannes en septembre 1870, Viollet-le-Duc est responsable des fortifications pendant le siège de Paris lors de la guerre franco-prussienne[20]. Après la fin du siège de Paris, il quitte la capitale. Il va cette année-là voyager en Italie et publier son Mémoire sur la défense de Paris[20]. La défaite de la France en 1870 est une désillusion pour lui, le signe d’une dégénérescence nationale. En 1871, il est condamné à mort par la Commune de Paris et il s’exilera en Suisse.

En 1872, il est chargé de la rénovation de la cathédrale de Lausanne en Suisse. Il préside également le comité d'exposition pour l'Exposition internationale de Lyon[20]. L'année suivante, il est chargé d'organiser le retour des cendres de Louis-Philippe ; les dépouilles du roi et de la reine Amélie sont ramenées trois ans plus tard, en 1876, et inhumées dans la chapelle royale de Dreux.

À Lausanne, Viollet-le-Duc construit de 1874-1876 La Vedette[47], à la fois maison-atelier et demeure privée où loge sa confidente Alexandrine Sureda, accompagnatrice de l'architecte durant ses longues marches nécessaires à l'étude du massif du Mont-Blanc. Ce manifeste architectural de la fin de sa carrière, orné dans le grand atelier d'un décor peint sur toiles marouflées illustrant des montagnes, a été sacrifié à la spéculation immobilière en 1975[48], « Année européenne du Patrimoine »[49]. Il publie en 1874 une carte topographique du massif du Mont-Blanc et intervient l'année suivante au château d'Eu.

En mars 1874, les autorités de la ville de Genève, auquel la constitution genevoise de 1848 a confié la gestion des lieux de culte sur son territoire, lance le projet de restauration de la Chapelle des Macchabées de la Cathédrale Saint-Pierre de Genève et le confie à Eugène Viollet-le-Duc. Finalement, les autorités jugeant ses idées trop audacieuses, il renonce au mandat[50].

En 1877, il travaille sur la préparation de l'Exposition universelle de Paris qui doit se dérouler l'année suivante.

Il perd son frère en 1878 et meurt à la fin de l'été 1879, à Lausanne, alors qu'il travaille sur le chantier de restauration de la cathédrale de la ville[51]. Il est inhumé au cimetière du Bois-de-Vaux (concession 101)[52] à Lausanne[53] sans célébration et dans l'anonymat total.

Distinctions

La liste de ses distinction résume la place centrale qu'avait Viollet-le-Duc dans l'architecture en Europe et dans les Amériques au XIXe siècle. Il est à noter que la seule Académie qui ne le reconnaitra pas est celle des Beaux Arts de Paris :

Correspondant de l’Institut Royal des Architectes Britanniques (1854). Membre des Beaux-Arts de Milan (1862), de la Société d’Architecture d’Amsterdam (1863), de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Belgique (1863). Membre de l’Académie Saint-Ferdinand en Espagne (1864), des Beaux-Arts d’Amsterdam (1864), membre de l’Institut Royal des Architectes britanniques (1864) et Médaille d'or royale pour l'architecture (1864). Membre de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Lisbonne (1864), de l'Ordre Impérial du Mexique (1865), membre de l’Académie de Vienne (1865), de l’Institut Américain des Architectes (1870). Membre de l’Ordre de la Rose de l’Empire du Brésil (1873), de l’Académie Royal de Hanovre (1873), de l’Institut Genevois des Beaux-Arts (1874), de la Société Arti-Amicitiae aux Pays-Bas (1874), de la Société Américaine de Philosophie de Philadelphie (1874), de l’Académie Américaine des Arts et des Sciences (1875), des Beaux-arts de Boston (1875), de l’Ordre de Stanislas de Russie (1878), de l’Académie de Roumanie (1878), de la Société des Arts Industriels de Bavière (1879)[54].

Postérité

Eugène Viollet-le-Duc influença le regard de la société sur l'histoire du patrimoine historique français. C'est ainsi que sera créée en 1884, la Société des amis des monuments parisiens, puis en 1897, la Commission du Vieux Paris.

Ses théories sont à l'origine de l'Art nouveau et du mouvement moderne. Les travaux mises en œuvre durant la défense de Paris pendant la guerre franco-allemande de 1870 influencont les ingénieurs des fortifications de Verdun avant la Première Guerre mondiale et ceux de la ligne Maginot.

L'artiste franco-allemand Theodor Josef Hubert Hoffbauer fut influencé par son œuvre. L'écrivain Marcel Proust l'évoque à de nombreuses reprises dans son roman-fleuve À la recherche du temps perdu (1913-1927), principalement dans le premier tome, Du côté de chez Swann (1913).

Œuvres

Quelques-unes de ses restaurations

- Édifices religieux

- Amiens : cathédrale Notre-Dame

- Auxerre : cathédrale Saint-Etienne

- Beaune-la-Rolande : église Saint-Martin

- Carcassonne :

- Clermont-Ferrand : cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption

- Lausanne : cathédrale Notre-Dame

- Mirepoix (Ariège) : cathédrale Saint-Maurice

- Montréal (Yonne) : collégiale Notre-Dame

- Munster (Moselle) : église Saint-Nicolas

- Neuville-sous-Montreuil (Pas-de-Calais) : chartreuse Notre-Dame-des-Prés

- Paris :

- cathédrale Notre-Dame, avec Jean-Baptiste-Antoine Lassus

- Sainte-Chapelle, avec Félix Duban et Jean-Baptiste-Antoine Lassus

- Poissy : collégiale Notre-Dame

- Saint-Denis : basilique Saint-Denis

- Saint-Père (Yonne) : église Notre-Dame

- Semur-en-Auxois (Côte-d'Or) : collégiale Notre-Dame

- Simorre (Gers) : église Notre-Dame

- Strasbourg : Chapelle Sainte Catherine de la cathédrale Notre-Dame

- Toulouse : basilique Saint-Sernin

- Vézelay : basilique de la Madeleine

- Hôtels de ville

- Châteaux

- Cité de Carcassonne (Aude)

- Château de Roquetaillade (Gironde)

- Château de Pierrefonds (Oise)

- Château de Coucy (Aisne)

- Château de Pupetières (Isère, Auvergne-Rhône-Alpes)

- Château des Tours (Gironde)

- Château d'Eu (Seine-Maritime)

- Château de Saint-Maurice-d'Ételan (Seine-Maritime)

Viollet-le-Duc, Chambre Rose (détail), château de Roquetaillade.

Viollet-le-Duc, Chambre Rose (détail), château de Roquetaillade. Église Saint-Denis-de-l'Estrée à Saint-Denis, dans les années 1930.

Église Saint-Denis-de-l'Estrée à Saint-Denis, dans les années 1930.

La cité de Carcassonne restaurée par Viollet-le-Duc et le pont Vieux traversant l'Aude.

La cité de Carcassonne restaurée par Viollet-le-Duc et le pont Vieux traversant l'Aude.

Quelques-unes de ses réalisations

- Château du Tertre à Ambrières-les-Vallées (Mayenne)

- Château d'Abbadia (Hendaye)

- Château de la Flachère (Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes)

- Remparts d'Avignon

- Église Saint-Gimer de Carcassonne

- Église écossaise de Lausanne

- Église Saint-Martin d'Aillant-sur-Tholon

- Château de Montdardier (Gard)

- Château Jacquesson à Châlons-en-Champagne, seule maison de ville de cet architecte.

- Autel dans la crypte Saint-Léonard de la cathédrale du Wawel

- Église Saint-Denis-de-l'Estrée à Saint-Denis

- Chapelle du duc de Morny[55] au cimetière du Père-Lachaise à Paris

- Intérieur du Château de Pregny

Quelques immeubles construits à Paris

- Immeuble, 28 rue de Liège, en 1846

- Immeuble, 80 boulevard du Montparnasse, en 1859[56]

- Immeuble, 15 rue de Douai, en 1860 (inscrit à l'inventaire des Monuments historiques[57])

- Immeuble construit pour lui-même, 68 rue Condorcet, en 1862 (inscrit à l'inventaire des Monuments historiques[58]). Il y a sculpté son symbole : l'oiseau (le hibou grand-duc).

- Immeuble, 23 rue Chauchat - 42 rue Lafayette, en 1864 (inscrit à l'inventaire des Monuments historiques[59])

Pendant toute sa carrière, il prend des notes et des croquis, pas seulement des constructions sur lesquelles il travaillait, mais aussi des constructions romanes, gothiques et Renaissance qui devaient être bientôt démolies. Son étude de la période médiévale et de la Renaissance ne s'est pas limitée à l'architecture : il s'intéressa aussi au mobilier, aux vêtements, aux instruments de musique, à l'armement…

Il est aussi historien et surtout théoricien de l'architecture. À ce titre, il tente de s'imposer à la chaire d'histoire de l'architecture de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris (expérience vaine, en raison d'une cabale menée par Julien Guadet – qui prend sa place – et par Jean-Louis Pascal). Il est ensuite, en réaction contre l'enseignement de la rue Bonaparte, à l'origine de la création de l'École spéciale d'architecture, boulevard Raspail.

Ses idées, marquées par une lecture rationaliste de l'architecture médiévale et exprimées dans les Entretiens sur l'architecture qu'il publie en 1863, inspirèrent nombre de ses contemporains, ainsi que certains des représentants majeurs du futur mouvement Art nouveau au tournant du XXe siècle (Hector Guimard, Victor Horta, Antoni Gaudí, Hendrik Petrus Berlage, etc.) et trouvèrent même un nouvel essor au travers de réalisations récentes. L'architecte Frank Lloyd Wright a reconnu l'importance des écrits de Viollet-le-Duc dans sa propre formation.

Homme aux amitiés remarquées, son nom, parfois associé aux excès du romantisme – « Faire du Viollet-le-Duc » – avait, jusqu’à la fin du XXe siècle, des connotations péjoratives que les colloques et expositions présentés lors du centenaire de sa mort en 1979 ont contribué à atténuer.

Il a travaillé sur plusieurs chantiers, dont le Mont-Saint-Michel, le château de Pierrefonds, avec les Ateliers Monduit. Il est intervenu à la Grand-Place de Bruxelles. Un cul-de-lampe historié de l'aile gauche de l'Hôtel de Ville de Bruxelles rappelant l'assassinat d'Éverard t'Serclaes (le bas du cul-de-lampe montre le diable emportant l'âme du seigneur de Gaesbeek). La mise en place de ce cul-de-lampe fut faite à la suggestion de Viollet-le-Duc.

Au-delà de l'architecture, c'est aussi un dessinateur remarquable, auteur de nombreux dessins et aquarelles réalisés au cours de ses voyages, notamment dans les Pyrénées et les Alpes, où il recherche dans le chaos des montagnes une structure cachée. Passionné par la montagne, et en particulier le mont Blanc, il s'intéresse à la géologie et aux effets de l'érosion[60].

Doctrine

Son point de vue sur la restauration est remarquable et s'oppose à la simple conservation :

« Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. »

— Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8, « Restauration »

En application de ces principes, Viollet-le-Duc modifia ainsi par interprétation plusieurs monuments, ce qui explique que son œuvre soit controversée, mais cela permit souvent de les sauver de la ruine. Il incarne en France le symbole d'une restauration arbitraire et traumatisante[61].

Il dénonce dès 1851 l'absence de culture de l'entretien du patrimoine bâti en France et surtout ses conséquences financières[62].

La basilique Saint-Sernin de Toulouse a été dérestaurée en 1995-1996, c'est-à-dire qu'on est revenu à l'état précédant les restaurations de Viollet-le-Duc.

Publications

- Directeur de publication de la revue la Gazette des architectes et du bâtiment.

- Monographie de Notre-Dame de Paris et de la nouvelle sacristie, Lassus et Viollet-le-Duc, Paris, Morel, 1853[63].

- Essai sur l'architecture militaire au Moyen Âge, Paris, Bance, 1854, II-236 p. (en ligne sur gallica)

- Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, 10 vol., Paris, B. Bance, A. Morel, 1854 à 1868[64].

- Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carolingienne à la Renaissance, 6 vol., Paris, Vve A. Morel, 1858-1870 (en ligne sur gallica et archive.org)

- Entretiens sur l'architecture, Paris, 1858-1872, en ligne sur Gallica : Tome 1, 1863 ; Tome 2, 1872 ; Atlas, 1863.

- Description du château de Pierrefonds, Paris, Bance, 1857, 23 p., pl.

- Description du château de Coucy, Paris, Bance, 1857, 23 p., pl.

- Cité de Carcassonne (Aude), Paris, Gide, 1858, 52 p.

- Cités et ruines américaines Mitla, Palenqué, Izamal, Chichen-Itza, Uxmal recueillies et photographiées par Désiré Charnay, Paris, Gide, A. Morel et Cie, 1863 (en ligne sur Gallica)

- Mémoire sur la défense de Paris septembre 1870 - janvier 1871, Paris, Vve A. Morel et Cie, 1871, LX-239 p.

- Histoire d’une maison, Paris, Hetzel, 1873, 260 p.

- Monographie de l’ancienne église abbatiale de Vézelay, Paris, Gide, Baur et Detaille, coll. « Archives de la commission des monuments historiques », , 29 p. : 1 plan et 12 pl. h.t. gr., 55 x 37 cm (OCLC 27242503)

- Histoire d’une forteresse, Paris, Hetzel, 1874, 368 p.

- Histoire de l'habitation humaine depuis les temps préhistoriques jusqu'à nos jours, Paris, Hetzel, 1875, 372 p.

- Le Massif du Mont Blanc Étude sur sa constitution géodésique et géologique sur ses transformations et sur l'état ancien et moderne de ses glaciers, Paris, J. Baudry, 1876, XVI-280 p. [lire en ligne]

- L'art russe, ses origines, ses éléments constitutifs, son apogée, son avenir, Paris, Ve A. Morel et Cie, 1877, 261 p. Réimprimé en 2012[65].

- Histoire d'un hôtel de ville et d'une cathédrale, Paris, Hetzel, 1878, 284 p.

- Histoire d'un dessinateur comment on apprend à dessiner, Paris, J. Hetzel & Cie, 1879, 304 p. Réimprimé notamment en 1978[66].

- De la décoration appliquée aux édifices, Paris, A. Ballue, 1880, 45 p.

- Viollet-le-Duc et son Œuvre Dessiné, Claude Sauvageot, Paris, Morel & Cie, 1880[67].

- Compositions et Dessins, Paris, Librairie Centrale d'Architecture, 1884[68].

- Dessins Inédits, 3 volumes, Paris, Armand Guérinet, 1894-1902[69],[70],[71]

Des parties de sa correspondance ont été éditées :

- Lettres d'Italie, 1836-1837, adressées à sa famille, annotées par Geneviève Viollet-le-Duc, Paris, L. Laget, 1971, 437 p.

- La correspondance Mérimée - Viollet-le-Duc, éd. par Françoise Bercé, Paris, CTHS, 2001, 301 p.

Iconographie

- Nadar, Portrait de Viollet-le-Duc, photographie[72]

- Charles Marville, Portrait d'Eugène Viollet-le-Duc, 1860, photographie, Paris, Cité de l'architecture et du patrimoine, fonds Geoffroy-Dechaume

Quelques élèves

- Paul Abadie

- Anatole de Baudot

- André Berthier

- François Bougoüin

- Benjamin Bucknall

- Édouard Corroyer

- Denis Darcy

- Étienne Darcy

- Edmond Duthoit

- Auguste-Alexandre Guillaumot

- André Lecomte du Noüy

- Eugène Millet

- Maurice Ouradou

- Victor Petitgrand

- Alphonse Durand[73]

- Joseph Mocker

Notes et références

Notes

- L'historien français de l'architecture du XIXe siècle Daniel Ramée, écrit dans les années 1840 que s'il connaissait personnellement des « Juifs bons et charitables », néanmoins des cathédrales françaises construites dans les années 1200, telles que Notre-Dame de Paris, ne sont « pas chrétiennes » en raison de « l'élément phénicien-sémitique, connu sous le nom de juif en Europe ». Pour cet historien de l'art de l'époque de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris n'était que trop juive dans son imagerie. Voir The Gargoyles of Notre-Dame: Medievalism and the Monsters of Modernity, du médiéviste de l'art Michael Camille, University of Chicago Press; 1st edition (June 15, 2009). (ISBN 978-0226092454). Cité en ligne

Références

- Eugène Viollet-le-Duc, le prince des architectes, honoré par un Doodle !, Le Point, 27 janvier 2014.

- Les Entretiens

- (en) European Architecture Series, « Eugene Viollet-le-Duc (1814-79) » : « Viollet-le-Duc is regarded as one of the most influential figures of nineteenth century architecture, who had a major impact on the development Victorian architecture. »

- (en) J MORDAUNT CROOK, William Burges and the High Victorian Dream, Londres, John Murray, :

« Citation de Burgess - Nous avons tous copié les modèles de Viollet-le-Duc, même si neuf acheteurs sur dix de ses livres ne lisaient pas le français »

- Franck Gintrand, « Viollet-le-Duc, architecte né trop tôt », chroniques-architecture.com, (lire en ligne)

- Cheng Chieh Hsu, « Le Corbusier Et La Cite Radieuse », sur SCRIBD, : « Les cinq points de l'architecture moderne, publiés en 1926 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret reprennent les principes constructifs de l'enseignement de Viollet-le-Duc diffusé par l'Ecole de Chicago. »

- Musée D'Orsay, Paris, « Maisons à pans de fer et revêtement de faïence », sur Musée d'Orsay : « Les Entretiens de Viollet-le-Duc sont considérés comme fondateurs de l'architecture moderne »

- Rossella Froissart, « Avant-garde et tradition dans les arts du décor en France. Lectures critiques autour de Guillaume Janneau. », sur Art et histoire de l’art., Université de Provence - Aix-Marseille,

- Pierre Loze & François Loze, Belgique Art Nouveau : De Victor Horta à Antoine Pompe, Eiffel Editions, (lire en ligne) :

« Les propos de Viollet-le-Duc préfigurent de façon surprenante l'architecture nouvelle qui allait naître en Belgique dix ans après sa mort. L'apparition d'une architecture originale, abandonnant complètement le vocabulaire des styles pour utiliser son propre langage et s'exprimer librement dans une corrélation aussi étroite que possible entre la forme et l'emploi de matériaux apparents, aurait-elle été concevable sans les écrits de ce grand maître dont étaient nourris les architectes de la fin du XIXe siècle? »

- Pierre-Marie Auzas, Actes du Colloque international Viollet-le-Duc, Paris, Paris, Nouvelles Éditions Latines, , p. 37 :

« Il n’y a pas de doutes, l’Art Nouveau, Modern Style, Jugendstil, Modernisme Catalan, Sécession…sont des extrapolations des théories de Viollet-le-Duc »

- Edouard Launet, « Viollet-le-Duc au sommet de son art », journal Libération, :

« A la Cité de l’architecture, il est également question de mobilier, de sculptures et de voyages. On y verra que Viollet-le-Duc fut un décorateur précurseur de l’Art nouveau. »

- Jean-Louis André, « Gaudi n'était pas seul... », Le Monde, (lire en ligne) :

« J'avais été très frappé de trouver, dans le Palau Güell, des citations directes du Dictionnaire raisonné de Viollet-le-Duc »

- Victor Horta, Mémoires, Bruxelles, Ministère de la Communauté Française, :

« Je pensais à Viollet-le-Duc, à ses Entretiens sur l'Architecture, à ses Dictionnaires raisonnés de l'Architecture et de l’Ameublement ; à toute son admirable analyse de l'Art d'une merveilleuse époque »

- « École du Sacré-Cœur par Guimard », sur e-monument.net : « Construction de l'école du Sacré-Cœur 1895 :- Pour rendre hommage à Viollet-le-Duc, Hector Guimard propose de faire porter la façade par des poteaux en V, solution proposée sur un dessin de Viollet-le-Duc. »

- (en) Michael W. Brooks, Ruskin and Victorian Architecture, Londres, London: Thames and Hudson LTD, :

« Lettre de Ruskin 1887 - Mon cher garçon, il n'y a qu'un seul livre sur l'architecture de quelque valeur que ce soit et qui contient tout correctement : Le Dictionnaire de M. Viollet-le-Duc. Chaque architecte doit apprendre le français »

- Valerie Landrieu, « La modernité n'est pas de tout changer », journal Les Echos, (lire en ligne) :

« En admirateur d'Eugène Viollet-le-Duc, Jean Nouvel indique qu'il ne redessinerait pas la flèche »

- Fiche d'Emmanuel-Louis-Nicolas Viollet-le-Duc sur Généa.ner.

- « Edmond Thomas et Viollet-le-Duc » ou « Quand deux parallèles supposées se rencontrent, s’éloignent, se rencontrent de nouveau… ».

- Fiche d'Élisabeth Eugénie Delécluze sur Généa.ner.

- « Les « réseaux » de Viollet-le-Duc », Beaux Arts Magazine, no hors-série Viollet-le-Duc, , p. 102 et 103.

- « Les « réseaux » de Viollet-le-Duc », Beaux Arts Magazine, no hors-série Viollet-le-Duc, , p. 20.

- « Sur les pas des écrivains : Prosper Mérimée à Paris et ailleurs », sur terresdecrivains.com (consulté le )

- Voyage dans les Pyrénées de Viollet-le-Duc.

- Biographie d'Émile Millet.

- Eugène-Louis Viollet-le-Duc (1835-1910) sur data.bnf.fr.

- Le Temps, « La mort de Viollet-le-Duc », sur La France Pittoresque,

- dame carcasse, « Don Quichotte à la rescousse de Dame Carcasse », sur Apprenez à dessiner.com

- La France Pitoresque, « 7 septembre 1879 : mort de l’architecte Eugène Viollet-le-Duc », sur France-pittoresque.com,

- Francois Thénard, « VIOLLET – LE – DUC un architecte hors du commun... », sur Editions Larousse

- Jean Girbas, « Viollet-le-Duc: il a fait revivre à sa façon le Moyen Age », GÉO, , p. 174

- Viollet-le-Duc, Entretiens sur l'architecture, Paris, Morel éditeur, (lire en ligne), p. 7

- Geert Bekaert, A la recherche de Viollet-le-Duc, Paris, Editions Mardaga,

- Fiche d'Eugène Viollet-le-Duc sur le site l'INHA

- Lucas de Peslouan, L'architecte Charles Genuys 1852-1928, Université Paris X,

- Jeanne Laurent, Arts & pouvoirs en France de 1793 à 1981, Université de Saint-Etienne, (lire en ligne), p. 72 :

« L'’enseignement de l’art floral sous l’influence de Viollet-le-Duc allait ouvrir la voie à l’Art Nouveau »

- Jean Michel Leniaud, Viollet-le-Duc en son temps: quelle audience internationale pour quelle modernité,

- Laurence Pauliac, Viollet-le-Duc et la restauration de la polychromie, Université de Montréal,

- Hervé Luxardo, « A propos des flèches de Notre-Dame : 800 ans d'histoire », Clef de l'Histoire de France, (lire en ligne)

- Luc-Henri Roger, « Pierrefonds, un modèle pour Neuschwanstein », sur Le musée virtuel de Richard Wagner : « La visite de Pierrefonds inspirera Louis II pour son château de Neuschwanstein. Cette visite donna au jeune roi l’occasion de faire une rencontre décisive avec l’architecture médiévale »

- Jean-Michel Leniaud, « Viollet-le-Duc remet le Moyen Age à la mode », l'Histoire, (lire en ligne)

- Jean-Marc Hofman, Attaché de conservation au Musée des Monuments français, « Viollet-le-Duc et la restauration », sur Bibliothèque de France - Passerelles, : « Inévitablement, Pierrefonds, restauré ou pastiché, ne pouvait qu'inspirer Walt Disney pour son château de La Belle au bois dorman »

- Barry Bergdoll, directeur du département architecture et design au sein du Musée d'Art Moderne de New York, « Viollet-le-Duc et l'Art Nouveau », lettre à Roquetaillade, :

« Roquetaillade est à la fois un chef-d'œuvre de l'Art Nouveau et un seuil essentiel du mouvement. »

- Françoise Aubry, « Horta », France Culture, (lire en ligne) :

« Il est aujourd’hui établi que les écrits de Viollet-le-Duc ont été le fond commun de la naissance de l’architecture et des arts décoratif Art Nouveau - (archive audio extrait à la 40éme minute). »

- Sophie Legras, « Eugène Viollet-le-Duc : 5 rénovations très controversées », Le Figaro, (lire en ligne) :

« Eugène Viollet-le-Duc était un révolutionnaire. Ses idées inspirèrent de nombreux architectes et il donna même naissance au mouvement de l'Art nouveau »

- Les édifices de culte sous le régime du Concordat

- Rudy Ricciotti dans Paul Chemetov et Rudy Ricciotti, Le Beau, le Brut et les Truands, Paris, Textuel, coll. « Conversations pour demain », , 72 p. (ISBN 978-2-84597-863-8), p. 29.

- Maison d'Eugène Viollet-le-Duc, dite La vedette à Lausanne

- Avenue du Léman, No 37. Démolition en 1975 de la maison «La Vedette» d'Eugène Viollet-le-Duc

- Jacques Gubler, « Viollet-le-Duc. Une maison, histoire et contrepoint », dans Jacques Gubler, Motion, émotions. Thèmes d'histoire et d'architecture, Gollion, Infolio, (ISBN 2-88474-509-2), p. 217-230.

- Nicolas Schaetti, Viollet-le-Duc à Saint-Pierre : métamorphoses de la Chapelle des Macchabées, accrochage dans le couloir des coups d'œil 8 juin-12 septembre 2020, Genève, Bibliothèque de Genève, , 72 p. (lire en ligne)

- Eugène Viollet-le-Duc sur lartnouveau.com

- Blog sur Viollet-le-Duc

- Ses testaments reçus par Me Alexandre Paul Cocteau et l'inventaire de ses biens après décès sont conservés aux Archives nationales à Paris sous les cotes MC/ET/LVIII/929 et 930 et sont consultables sur microfilms (cotes MC/MI/RS/1198 et 1199).

- Jean-Michel Leniaud, « Viollet-le-Duc en son temps : quelle audience internationale pour quelle modernité »,

- Notice no PA00086780, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Paris 14 - L'ancienne École Polonaise de Montparnasse », sur Paris Unplugged, (consulté le ).

- Notice no PA00088948, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Notice no PA00088947, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Notice no PA00088939, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Viollet-le-Duc et la montagne, exposition à l'hôtel de Sully, Paris, 1993. Catalogue par Lise Grenier et Pierre Frey, éd. Glénat.

- Le patrimoine en questions : Anthologie pour un combat, Françoise Choay. - [Paris] : Éd. du Seuil, DL 2009 (61-Lonrai : Normandie roto impr.). - 1 vol. (XLIX-214 p.) ; 21 cm. - (La couleur des idées).

- Eugène Viollet-le-Duc, Revue générale de l'architecture et des travaux publics, 1851, t.IX, p. 3-17 (cité par Françoise Choay)

- MM. Lassus et Viollet-le-Duc, Monographie de Notre-Dame de Paris, (lire en ligne)

- Paris, Ernest Gründ Éditeur 9, rue Mazarine Paris, Imprimerie (ass. ouvr.), 11 rue Cadet, J. Amilcar, directeur, 1061-24 *Tome premier ABA-ARO : 507 pages; *Tome deuxième ART-CHA : 546 pages; *Tome troisième CHA-CON : 515 pages; *Tome quatrième CON-CYB : 509 pages; *Tome cinquième DAI-FUT : 566 pages; *Tome sixième GAB-OUV : 458 pages; *Tome septième PAL-PUIT : 571 pages; *Tome huitième QUAI-SYN : 524 pages; *Tome neuvième TAB-ZOD : 554 pages; *Tome dixième Table analytique des mots contenus dans les 9 volumes

- octobre 2012, Infolio éditions, Gollion (Suisse).

- Livre réimprimé en 1978 : achevé d'imprimer le 10 décembre 1978 sur les presses de l'imprimerie de Montligeon. Berger-Levrault, 229 bd Saint-Germain, 75007 Paris.

- Claude Sauvageot, Viollet-le-Duc Et Son Oeuvre Dessiné, (lire en ligne)

- Eugène Viollet-le-Duc, Compositions et Dessins, (lire en ligne)

- Viollet-le-Duc, Dessins Inédits Vol. 1, (lire en ligne)

- Viollet-le-Duc, Dessins Inédits Vol. 2, (lire en ligne)

- Viollet-le-Duc, Dessins Inédits Vol. 3, (lire en ligne)

- « Appel à communication: « Colloque international Viollet-le-Duc (1814-2014), villégiature et architecture domestique » 9-10 octobre 2014 « Le blog de l'APAHAU », sur blog.apahau.org (consulté le )

- http://elec.enc.sorbonne.fr/architectes/192

Voir aussi

Bibliographie

- Pol Abraham, Viollet-le-Duc et le rationalisme médiéval, Paris, Vincent, Fréal & Cie, 1934, 118 p.

- Pierre-Marie Auzas, Eugène Viollet-le-Duc 1814-1879, Paris, Caisse nationale des monuments historiques et des sites, 1965, 443 p. Réédition en 1979, 337 p.

- Viollet-le-Duc, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1980, 415 p.

- Bruno Foucart, « L'exposition Viollet-le-Duc au Grand-Palais à Paris (1979-1980) », (consulté le ), p. 1-9.

- Viollet le Duc, Catalogue de l'exposition présentée au Grand Palais du 19 février au 5 mai 1980, 1980, Paris, Editions de la Réunion des Musées nationaux, in 4°, 414 pages, ( (ISBN 978-2-711-80137-4))

- Actes du colloque international Viollet-le-Duc, Paris, 1980, Paris, Nouvelles éditions latines, 1982, 348 p-[31] p. de pl.

- Bruno Foucart (éd.), Viollet-le-Duc. L'éclectisme raisonné. Choix de textes, Paris, Denoël, 1984.

- Jean-Michel Leniaud, Viollet-le-Duc ou les délires du système, Paris, Mengès, 1994, 225 p.

- Laurent Baridon, L'Imaginaire scientifique de Viollet-le-Duc, Paris, L'Harmattan, 1996, 293 p.

- Bruno Foucart, « Viollet-le-Duc et la restauration », Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, vol. 1, Paris, Gallimard (coll. Quarto), 1997, p. 1615-1643.

- Jean-Paul Midant, Au Moyen Âge avec Viollet-le-Duc, Paris, Parangon, 2001, 174 p.

- La querelle du fer : Eugène Viollet-Le-Duc contre Louis Auguste Boileau, présentation de Bernard Marrey, Éditions du Linteau, 2002, broché, 120 pages, (ISBN 978-2910342241)

- Françoise Bercé, Viollet-le-Duc, Paris, Éditions du Patrimoine-Centre des monuments nationaux, 2013, 223 p.

- Laurence de Finance et Jean-Michel Leniaud (dir.), Viollet-le-Duc les visions d’un architecte, Paris, Norma, Cité de l’architecture et du patrimoine, 2014, 238 p.

- Georges Poisson, Olivier Poisson, Eugène Viollet-le-Duc 1814-1879, Paris, Éditions A. & J. Picard, 2014, 351 p.

- Nicolas Schaetti, Viollet-le-Duc à Saint-Pierre : métamorphoses de la Chapelle des Macchabées, accrochage dans le couloir des coups d'œil 8 juin-12 septembre 2020, Genève, Bibliothèque de Genève, , 72 p. (lire en ligne).

Filmographie

- Hélène Frandon, L'héritage de Viollet-le-Duc, reportage dans l'émission À Carcassonne, Des racines et des ailes, 24 septembre 2014, France 3.

Liens externes

- Œuvres de Eugène Viollet-le-Duc sur le projet Gutenberg

- Eugène Viollet-le-Duc sur le site insecula

- Eugène Viollet-le-Duc sur le site de la médiathèque du patrimoine

- Les archives de gestion du service des Monuments historiques, sous tutelle du ministère d’État de 1853 à 1864, sont conservées aux Archives nationales (France).

Bases de données et dictionnaires

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Musée d'Orsay

- Royal Academy of Arts

- (en) Art Institute of Chicago

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) Cooper–Hewitt, Smithsonian Design Museum

- (en) Grove Art Online

- (en) Musée d'art Nelson-Atkins

- (en) Museum of Modern Art

- (en) MutualArt

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressources relatives à l'architecture :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- CiNii

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Service bibliothécaire national

- Bibliothèque nationale de la Diète

- Bibliothèque nationale d’Espagne

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale d’Israël

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Bibliothèque nationale de Catalogne

- Bibliothèque nationale de Suède

- Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale

- WorldCat

- Portail de l’architecture et de l’urbanisme

- Portail de la France au XIXe siècle

- Portail du Second Empire

- Portail des monuments historiques français