Entreprise à mission

Le terme « entreprise à mission » (ou société à mission) désigne en France les formes d'entreprise qui se donnent statutairement une finalité d'ordre social ou environnemental en plus du but lucratif.

Le terme a d'abord été introduit en 2015 dans une thèse soutenue par Kevin Levillain[1], chercheur à Mines Paris - PSL, pour traduire en France une pratique existant aux États-Unis depuis 2010. Une qualité juridique équivalente a été introduite dans le droit des sociétés français par la loi Pacte de 2019.

Présentation générale

Le terme « entreprise à mission » a d'abord renvoyé à l'ensemble assez large des nouvelles formes de sociétés commerciales adoptées dans plusieurs pays, telles que les Benefit Corporations aux États-Unis ou les Società Benefit en Italie. Ces formes d'entreprises partagent la caractéristique commune de vouloir embrasser, au-delà de la nécessité d'être rentable économiquement, des objectifs sociaux ou environnementaux.

Le concept d'entreprise à mission a été ensuite mis en avant en France en 2015 par les chercheurs de la chaire théorie de l'entreprise de l'École des mines tels Kevin Levillain[1], Blanche Segrestin et Armand Hatchuel et du département EHS au Collège des Bernardins[2]. Il s'est développé en France à travers les travaux du cabinet Prophil, qui a publié notamment la première étude internationale sur les entreprises à mission en 2017[3],[4] et un guide pratique en 2019[5].

Son contour juridique précis a plus récemment été défini par la Loi Pacte de 2019.

Un concept présent dans plusieurs pays, et une forme juridique française

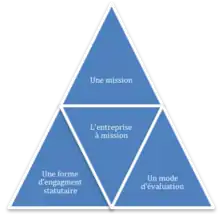

Malgré les différences entre ces statuts d'un État à l'autre, le terme d'entreprise à mission recouvre le fait que ces formes disposent des traits communs[6]:

- La définition et l'inscription à valeur juridique d'une finalité de l'entreprise appelée « mission » dans les statuts,

- Une forme d'engagement : les statuts engagent formellement les actionnaires et s'accompagnent de conditions à remplir pour supprimer ou modifier la mission (en général obtenir 2⁄3 de chaque classe d'actions),

- Des mécanismes de contrôle associés à la mission, par la mise en place d'un dispositif de communication de données, de droits des actionnaires et des parties tierces (ou parties prenantes), ainsi que des mécanismes de gouvernance adaptés qui accompagnent ce dispositif juridique et en assurent le contrôle.

Il convient de distinguer la qualité juridique de société à mission (telle que définie spécifiquement en France et comprenant un volet juridique) des différentes formes de labels, présents internationalement, tels que le label « certification B Corp » ou « B Corp». Ce label est délivré par l'organisme à but non lucratif B Lab (en) à l'issue d'un processus de certification reposant sur des critères extra-financiers. Il est ainsi indépendant du cadre juridique et peut être demandé par des entreprises du monde entier.

De nombreux États ont aujourd'hui engagé des réflexions concernant l'introduction d'un statut d'entreprise à mission dans leur droit des sociétés (Royaume-Uni – étude sur les Mission-Led Businesses, Brésil, Australie, etc.)[7],[8].

Histoire

La création de nouveaux statuts de société aux États-Unis

En 2010, de premières formes de sociétés à mission naissent en droit aux États-Unis. Elles exigent l'introduction d'une finalité (purpose) dans les statuts des sociétés qui va au-delà de la prescription standard en droit américain des sociétés (en) qui stipulait qu'une société pouvait être constituée "pour mener ou promouvoir quelque affaire commerciale légale" « to conduct or promote any lawful business »[9]. Depuis, plus de 30 états aux États-Unis (dont le Maryland, la Californie, Hawaï, le New Jersey, le Vermont, la Virginie ou encore New-York par exemple) ont adopté de nouveaux statuts[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16].

Ces nouvelles dispositions juridiques ont pour intention de répondre aux préoccupations émises par des entrepreneurs et chefs d'entreprises concernés par les enjeux sociaux et environnementaux[17]. Selon les juristes à l'origine de ces formes juridiques, il est risqué pour des dirigeants d'entreprise américains de protéger leurs initiatives sociales et responsables contre l'exigence de rentabilité des actionnaires[17],[18]. Cela les place en effet sous la menace de poursuites judiciaires pour manquement à leurs obligations envers les actionnaires (« breach of fiduciary duties »).

D'autre part, dans le cadre de la libéralisation et du modèle dominant de « corporate governance », l'activisme actionnariat peut pousser les dirigeants à remettre en cause ces initiatives, même lorsque celles-ci visaient le long terme, particulièrement dans les situations de tension économique[19]. La volonté d'introduire une latitude supplémentaire au dirigeant quant à la possibilité de conduire un projet visant une finalité différente que la maximisation de la valeur actionnariale (quand elle est basée sur les bénéfices immédiats et de court terme), a fait l'objet de plusieurs tentatives de la part du législateur américain (voir par exemple les Constituency Statutes, qui stipulent expressément que les administrateurs sont habilités à équilibrer les intérêts entre toutes les parties prenantes de la manière dont leur conscience, ou que les décisions de bonne foi dicteraient)[20]. Mais, certains États refusent ces dispositifs, au motif qu'ils introduisent de l'incertitude juridique (cf. veto en 2008 du gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger)[21].

Trois formes statutaires de société à mission aux États-Unis

Trois formes d'entreprise à mission ont été introduites aux États-Unis :

- la Benefit Corporation, aujourd'hui adoptée dans plus de 30 états et qui compte plus de 2000 sociétés créées aux États-Unis (en incluant celles déjà dissoutes) ;

- la Social Purpose Corporation (à l'origine Flexible Purpose Corporation), aujourd'hui adoptée dans 3 états (Californie, dans l'État de Washington et Floride), et qui compte plus de 150 sociétés créées aux États-Unis ;

- la Public Benefit Corporation, adoptée en 2015 au Delaware[22].

À noter : être une Social Purpose Corporation et une Benefit Corporation est mutuellement exclusif. Cependant une Social Purpose Corporation ou Benefit Corporation peut être certifiée B Corp.

Autres formes juridiques européennes

Dans le paysage juridique européen, plusieurs formes statutaires peuvent être associées au mouvement des entreprises à mission. Aussi par exemple, on peut recenser la Società Benefit[23] en Italie, ou encore les Community interest Companies en Grande-Bretagne.

Deux modèles d'entreprise à mission

Deux types d'entreprises à mission peuvent être distingués, selon la nature de leurs missions [6]. D'une part, un modèle générique d'entreprise à mission, portant obligatoirement tous les enjeux de Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) et reposant sur une évaluation exhaustive selon les critères de la « triple performance » (triple bottom line en anglais). D'autre part, un modèle d'entreprise à mission spécifique, laissant à l'entreprise le choix de se définir une finalité précise, ainsi que certains modes d'évaluation adaptés. Ces deux types sont décrits plus en détail dans le tableau ci-dessous[réf. nécessaire] :

| MODÈLE 1 : Mission de responsabilité sociale | Exemple : la Benefit Corporation | MODÈLE 2 : Mission d'intérêt collectif | Exemple : la Social Purpose Corporation | |

|---|---|---|---|---|

| Mission | Standard : poursuivre un impact positif pour l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise (y compris la société et l'environnement au sens large) | Un« Public Material Benefit » qui doit être mesurable / démontrable par l'entreprise et doit prendre en compte l'ensemble des critères de RSE habituels (effets sur la société et l'environnement dans leur ensemble). On peut y ajouter un « specific purpose ». | Spécifique : innovante, d'ordre social, environnemental, technologique, scientifique, humain | Un « Special Purpose » sous la forme d'activités caritatives ou d'intérêt public, ou de la promotion d'effets positifs (ou la minimisation d'effets négatifs) à court terme ou long terme sur les employés, fournisseurs, clients et créanciers ; la communauté et la société au sens large ; l'environnement. |

| Logique d'engagement | Reflète une conception de contribution à l'intérêt public défini par des acteurs extérieurs à l'entreprise | Adoption du statut et modification du special purpose optionnel sur acceptation de 2/3 des actionnaires. En fonction des États, ce peut être un statut d'obligation : le dirigeant « doit» prendre en compte un vaste ensemble de parties prenantes (internes, externes à l'entreprise et l'environnement) pour chaque décision. Cependant seuls les actionnaires possédant au moins 5% des actions ont un recours (« benefit enforcement proceeding ») pour obliger les dirigeants à suivre leur public benefit. Les sanctions envisagées sont néanmoins faibles. | Reflète une conception de

et évolutif de l'entreprise |

Adoption du purpose au vote de 2/3 de chacune des classes d'actions. Le purpose est modifiable à tout moment sur acceptation de 2/3 des actionnaires. Les actionnaires minoritaires en désaccord avec la mission ont droit à vendre leurs actions à une valeur « juste » au moment du changement de mission. C'est un statut permissif : le dirigeant « peut » prendre en compte le special purpose mais n'y est pas contraint dans ses décisions. Les actionnaires peuvent faire pression pour le respect de ce purpose mais ne disposent pas de moyen particulier. En revanche, le dirigeant est protégé juridiquement contre toute poursuite qui résulterait d'une diminution de la valeur de l'entreprise liée à une décision justifiée par le purpose. |

| Modes d'évaluations associés | Exige le recours à un standard tiers d'évaluation indépendant et complet sur toutes les dimensions de RSE | L'entreprise doit être évaluée à l'aide d'un standard tiers indépendant, transparent et complet (« comprehensive »), mais non obligatoirement certifié. Il donne lieu à un rapport annuel détaillant les décisions prises et projetées et résultats obtenus et attendus à propos du public benefit. | Repose sur un mode d'évaluation ad hoc, notamment des rapports d'évaluation de la mission rendus publics | Nécessité d'un rapport annuel prenant la forme d'un MD&A (Management Discussion & Analysis) pour détailler les décisions prises et projetées et résultats obtenus et attendus à propos du special purpose. |

Propositions dans le cadre français

Prémices à la loi Pacte

Avant la loi Pacte de 2019, le droit français ne reconnaissait pas de statut spécifique pour les entreprises à mission.

Une mission gouvernementale « Entreprise et intérêt général », confiée à Nicole Notat et Jean-Dominique Senard, a été chargée en Janvier 2018 de réfléchir à « une nouvelle vision de l'entreprise, en interrogeant pour cela son rôle et ses missions » et à formuler « un diagnostic et des propositions sur la manière dont les statuts des sociétés et leur environnement, notamment juridique, pourraient être adaptés et ainsi, permettre de renforcer le rôle de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes »[24]. Le rapport "L'entreprise, objet d'intérêt collectif" a été remis au ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire le 09 mars 2018[25]. Ce rapport recommandait notamment de « confirmer à l’article 1835 du Code civil la possibilité de faire figurer une « raison d’être » dans les statuts d’une société, quelle que soit sa forme juridique, notamment pour permettre les entreprises à mission » et de « reconnaître dans la loi l’entreprise à mission, accessible à toutes les formes juridiques de société, à la condition de remplir quatre critères :

- l’inscription de la raison d’être de l’entreprise dans ses statuts ;

- l’existence d’un comité d’impact doté de moyens, éventuellement composé de parties prenantes ;

- la mesure par un tiers et la reddition publique par les organes de gouvernance du respect de la raison d’être inscrite dans les statuts ;

- la publication d’une déclaration de performance extra-financière comme les sociétés de plus de 500 salariés[26]. »

Itinéraire d'une réforme de l'objet social

La loi PACTE, adoptée par l'assemblée nationale le 11 avril 2019, et promulguée le 16 mai 2019 introduit de nouvelles dispositions réglementaires relatives à la question de la mission de l'entreprise.

Cette loi inclut un volet qui s'attache précisément à repenser la place des entreprises dans la société[27].

L'article 169 propose une modification de la définition de l'objet social de l'entreprise dans le Code civil pour offrir la possibilité aux entreprises volontaires de se doter d'une raison d'être[28].

I.-Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L'article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;

2° L'article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;

L'article 176 introduit dans le code du commerce la qualité de société à mission :

I.-Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210-10 à L. 210-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 210-10.-Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« 1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 1835 du code civil ;

« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;

« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu'un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l'article L. 232-1 du présent code, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission ;

« 4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ;

« 5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

Architecture de la réforme des sociétés à trois niveaux

Les députés rapporteurs de la Loi PACTE de 2019 présentent ces textes comme une fusée à trois étages.

Le premier niveau est la modification l'article 1833 du code civil[29]. La Loi PACTE insère dans cet article une norme de gestion réflexive qui est l'expression d'une responsabilité environnementale composante de la responsabilité moderne des sociétés commerciales. Le texte impose en amont de nouvelles obligations de ne pas causer le dommage et de tout faire pour l'éviter, il faut évaluer et mesurer les conséquences de ses décisions. La responsabilité est ici indépendante du dommage.

Le second niveau implique la détermination d’une Raison d'Être de l’entreprise qui a vocation a en devenir «la colonne vertébrale»[30] . Elle permet de matérialiser par l'écrit et de faire connaitre les grandes orientations qui guident sa stratégie tant à long terme qu'au quotidien. Elle doit de plus être inscrite dans les statuts. Elle permet d'expliciter la vocation, les engagements et les actions qui guident la stratégie de l'entreprise, au-delà de la seule rémunération des actionnaires. L’entreprise devra préciser pour chacun d'eux quels moyens ont été mis en place.

La Raison d'Être était déjà présente dans le rapport Notat-Sénard : « l'entreprise objet d'intérêt collectif » en date du 9 mars 2018 en sa deuxième recommandation :

« La raison d'être exprime ce qui est indispensable pour remplir l'objet de la société. Cet « objet social » étant devenu un inventaire technique, il est nécessaire de ramasser en une formule ce qui donne du sens, à l'objet collectif qu'est l'entreprise. C'est un guide pour déterminer les orientations stratégiques de l'entreprise et les actions qui en découlent. Une stratégie vise une performance financière mais ne peut s'y limiter. La notion de raison d'être constitue en fait un retour de l'objet social au sens premier du terme, celui des débuts de la société anonyme, quand cet objet était d'intérêt public. De même qu'elle est dotée d'une volonté propre et d'un intérêt propre distinct de celui de ses associés, l'entreprise a une raison d'être.»[31]

Le troisième niveau correspond à l’obtention de la qualité d’entreprise à mission. Il ne s’agit pas d’une nouvelle forme juridique de sociétés commerciales, mais d’une qualité qui ne modifie pas la forme juridique[32]. Cette qualité offre la possibilité aux entreprises de s'engager explicitement dans des missions d'intérêt social et environnemental. Le cadre légal prévoit la vérification par un organisme tiers indépendant (OTI) de l'exécution par la société à mission des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés dans ses statuts. Ceci permet de rendre compte de ses réalisations en rapport avec ce qu’elle affiche et d’évaluer l'accomplissement de la mission dans une démarche de transparence. Un organe de contrôle interne, distinct de l'organe de contrôle principal est également obligatoire et se compose de représentants des parties prenantes et de membres externes indépendants concernés par la mission d'entreprise. Il remet un rapport annuel.

Création d'une nouvelle norme de gestion de l'entreprise : la triple opposabilité

La notion de triple opposabilité[30] permet d'expliquer les effets intrinsèques de la société à mission alors que le dirigeant et les parties prenantes de l'entreprise sont désormais reliés par des relations nouvelles à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise.

Le verbe « opposer » prend ici un sens constructif qui régule la capacité créatrice de l'entreprise :

- La première opposabilité de la mission s'opère entre le dirigeant et les actionnaires. Elle permet de faire vivre la mission car ils auront la possibilité de l'élaborer mutuellement pour fixer les grandes orientations stratégiques de l'entreprise.

- La deuxième opposabilité s'articule entre le dirigeant et les parties prenantes. En l'opposant aux actionnaires, il crédibilise son engagement en faveur d'une vision à long terme qui rassure les parties prenantes salariées par exemple sur leurs emplois, ou les partenaires sociaux sur l'application des contrats, ou encore des clients sur la longévité de l'entreprise ou son avance technique, sur laquelle ils comptent pour réaliser leurs propres activités, ou encore le territoire sur lequel l'entreprise se trouve.

- Enfin, la troisième opposabilité réside dans le contrôle de la mission et sa mise à jour continuelle. Cette opposition va créer de nouveaux droits.

Exemples d'entreprises à mission

Parmi les noms d'entreprise les plus médiatiques qui ont adoptées ce cadre, on compte :

D'autres exemples peuvent être consultés sur le site Internet de la communauté des entreprises à mission[37] et de manière plus exhaustive, un observatoire des sociétés à mission recense l'ensemble des entreprises françaises ayant d'ores et déjà adopté la qualité juridique[38]. En janvier 2021. la publication d'un baromètre[39] signalait l'existence de 88 sociétés à mission. Deux mois plus tard, en mars 2021 on en dénombre désormais 143 dans toute la France.

Le cas Danone

Danone était la première société cotée à adopter la qualité de société à mission en juin 2020. Quelques mois après, en novembre 2020, le PDG de Danone Emmanuel Faber annonce un vaste plan social qui concernerait près de 1200 emplois[40]. Cette annonce a entraîné de vives critiques, questionnant la légitimité de la société à se déclarer « entreprise à mission ». En mars 2021, Emmanuel Faber est finalement licencié par son conseil d'administration, en réponse au mécontentement de certains actionnaires le jugeant responsable des mauvaises performances de l'entreprise par rapport à ses concurrents[41],[42],[43]. À la suite de son éviction, de nombreux commentateurs avaient critiqué son choix de conjuguer les objectifs sociaux et environnementaux aux objectifs de rentabilité et questionnent donc le principe même qui sous-tend cette forme juridique[44],[45].

Les chercheurs Blanche Segrestin et Jérémy Lévêque cosignent une tribune dans le journal Le Monde où ils soulignent que cette épreuve peut constituer à plus long terme un test de la robustesse du modèle, la remise en cause des finalités liées à la mission nécessitant en effet une majorité plus large que la décision de licencier le dirigeant[46].

Georg Wernicke, professeur assistant à HEC Paris défend de son côté l'idée que l'affichage ostensible d'objectifs sociaux et environnementaux peut avoir eu l'effet paradoxal d'attirer des fonds spéculatifs agressifs, parce que ceux-ci font le pari qu'un renoncement à ces objectifs qu'ils perçoivent comme coûteux peut constituer un virage à la fois simple à prendre et hautement rentable à court terme[47].

Pascal Demurger, directeur général de la Maif, une structure mutualiste inscrite également dans la démarche, avance que la structure mutualiste, protégée des velléités d'un actionnariat prédateur, est mieux à même d'amorcer le virage éthique que les enjeux environnementaux actuels rendent indispensable, tout en créant un climat de confiance qui préserve la rentabilité[48].

Vers de nouvelles alternatives

Gaël Giraud, parmi ses 12 mesures suggérées l'été 2021 aux candidats à la présidentielle française estime que la société à mission telle que proposée par la Loi Pacte a montré ses limites face aux fonds spéculatifs agressifs, dont avec le cas Danone[49]. S'appuyant sur les exemples des Présidents de grandes entreprises Emmanuel Faber et Isabelle Kocher (remerciés sous la pression d'un activisme actionnarial minoritaire à l’œuvre dans les conseils d'administration, respectivement de Danone et d'ENGIE)[50]Il propose dans sa seconde proposition d'une part de (re)définir la notion de l'entreprise qui n'est toujours pas en 2021 définie dans le Code Civil. Selon G. Giraud, l'entreprise n'est pas simplement une société de capitaux[49]. Les articles 1832 et 1833 du Code sont donc à réécrire, pour y définir l'entreprise comme « projet commun et partagé autour duquel se réunissent toutes les parties prenantes de ceux et celles qui veulent contribuer à ce projet d'intérêt collectif », et d'autre part de faire évoluer les sociétés et les SCOP pour y garantir un équilibre du pouvoir entre les salariés et les actionnaires, et pour cela de créer un statut nouveau de « Société à gouvernance partagée » qui introduirait de la bonne gouvernance sociale, par exemple en permettant aux parties prenantes de siéger, à parité, dans le Conseil d'administration[49]. Ces parties prenantes sont 1) les représentants des salariés, 2) les représentants des actionnaires, et 3) les représentants de la société civile et autres parties prenantes entourant l'entreprise dans le projet qui lui donne sens[49].

Notes et références

- Levillain, Kevin, « Les entreprises à mission : Formes, modèle et implications d'un engagement collectif », http://www.theses.fr/, (lire en ligne, consulté le )

- Blanche Segrestin, Kevin Levillain, Stéphane Vernac et Armand Hatchuel, La « Société à Objet Social Étendu » : Un nouveau statut pour l'entreprise, Presses des Mines, coll. « Économie et gestion », , 124 p. (ISBN 978-2-35671-242-4, DOI 10.4000/books.pressesmines.2332, lire en ligne)

- Prophil, Les entreprises à mission. Panorama international des statuts hybrides au service du bien commun, Paris, Editions Prophil, , 96 p. (ISBN 978-2-9552410-1-1, www.prophil.eu)

- Marie Bellan, « Une large majorité de patrons se disent favorables aux entreprises à mission », (consulté le )

- Prophil, Voyage au pays des entreprises à mission, Paris, Editions Prophil, , 82 p. (ISBN 978-2-9552410-4-2)

- Levillain, Kevin., Les entreprises à mission : un modèle de gouvernance pour l'innovation, Paris, Vuibert, 212 p. (ISBN 978-2-311-40499-9, OCLC 990264748, lire en ligne)

- (en) « Advisory panel to mission-led business review: final report - GOV.UK » (consulté le )

- « Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises », sur www.pacte-entreprises.gouv.fr (consulté le )

- (en) « TITLE 8 - CHAPTER 1. GENERAL CORPORATION LAW - Subchapter I. Formation », sur delcode.delaware.gov (consulté le )

- VA. CODE ANN. § 13.1-782 (2011). La loi de la Virginie a été promulguée le 26 mars 2011 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2011.

- VT. STAT. ANN. tit. 11A, § 21.02 (2011). La loi du Vermont legislation a été promulguée le 19 mai 2010 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2011.

- N.J. STAT. ANN. §§ 14A: 18-1 à -11 (West 2011). La loi du New Jersey a été adoptée le 10 janvier 2011 et est entrée en vigueur lorsqu'elle a été promulguée le 1er mars 2011.

- S.B. 1462, 26e Leg., Reg. Sess. (Haw. 2011). La loi hawaïenne a été promulguée le 8 juillet 2011

- CAL. CORP. CODE §§ 14600–14631 (West 2011). La loi californienne a été promulguée le 9 octobre 2011 et entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

- MD. CODE ANN., CORPS. & ASS'NS § 5-6C-01 (West 2011). La loi du Maryland a été promulguée le 13 avril 2010 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2010.

- N.Y. BUS. CORP. DROIT §§ 1701-1709 (Consol., 2011). La loi de New York a été promulguée le 12 décembre 2011 et est entrée en vigueur le 10 février 2012.

- (en) Susan Mac Cormac et Heather Haney, « New Corporate Forms: One Viable Solution to Advancing Environmental Sustainability », Journal of Applied Corporate Finance, vol. 24, no 2, , p. 49–56 (ISSN 1745-6622, DOI 10.1111/j.1745-6622.2012.00378.x, lire en ligne, consulté le )

- ABA Business Law Section Corporate Laws Committee, « Benefit Corporation White Paper », The Business Lawyer, vol. 68, no 4, , p. 1083–1109 (lire en ligne, consulté le )

- (en) Willam H. Clark Jr et Elizabeth K. Babson, « How Benefit Corporations are Redefining the Purpose of Business Corporations », Wm. Mitchell L. Rev., 38, , p. 817. (lire en ligne)

- Charles Hansen, « Other Constituency Statutes: A Search for Perspective », The Business Lawyer, vol. 46, no 4, , p. 1355–1376 (lire en ligne, consulté le )

- Leno, « AB 2944 Assembly Bill - Veto », sur www.leginfo.ca.gov (consulté le )

- Les Entreprises à Mission : Panorama international des statuts hybrides au service du bien commun., Editions Profil,

- (it) « Normativa – Società Benefit – Sito ufficiale sulle Società Benefit curato da B Lab », sur www.societabenefit.net (consulté le )

- Arnaud DUMOURIER, « Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard chargés d'une mission « Entreprise et intérêt général » - LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques », sur www.lemondedudroit.fr (consulté le )

- Ministère de l'Economie et des Finances, « Mission « Entreprise et intérêt général » : remise du rapport de Jean-Dominique Senard et Nicole Notat », (consulté le )

- Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard, L'entreprise, objet d'intérêt collectif, , 122 p. (lire en ligne), p. 8

- LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, (lire en ligne)

- Mallory Lalanne, « Loi Pacte : les différences entre intérêt social, raison d'être et société à mission », sur Les Echos Executives, (consulté le )

- Code civil - Article 1833 (lire en ligne)

- Errol COHEN, La société à mission : Enjeux pratiques de l'entreprise reinventée, Paris, hermann, , 212 p. (ISBN 9791037001092), p. 74

- Nicole Notat, Jean-̟Dominique Senard, avec le concours de Jean-Baptiste Barfety, « L'entreprise, objet d'intérêt collectif », sur minefi.hosting.augure.com,

- CEDEF Centre de documentation Économie Finances, « Que sont les sociétés à mission »,

- « Danone "Entreprise à Mission" », sur Entreprise agroalimentaire mondiale - Danone, (consulté le )

- « Entreprise à Mission | Groupe Rocher », sur groupe-rocher.com (consulté le )

- « Camif : « une entreprise à mission » à la française », sur camif.fr (consulté le )

- « Être société à mission », sur Entreprise MAIF (consulté le )

- « Entreprises membres de la Communauté des Entreprises à Mission », sur Communauté des entreprises à mission (consulté le )

- « Accueil - Observatoires des sociétés à mission », sur observatoire.entreprisesamission.com (consulté le )

- « Premier portrait des sociétés à mission »,

- Laurence Girard, « Le plan social de Danone concernerait près de 1 200 postes en France », (consulté le )

- « Les raisons de l'éviction d'Emmanuel Faber, ex-PDG de Danone », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « « L'échec d'Emmanuel Faber chez Danone signifie-t-il que ces deux objectifs, environnemental et économique, sont irréconciliables ? » », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Isabelle Chaperon et Laurence Girard, « Les raisons de l’éviction d’Emmanuel Faber, ex-PDG de Danone », (consulté le )

- (en) Alain-Charles Martinet et Jean-Philippe Denis, « Danone, ou l'ultime paradoxe de la société « à mission » », sur The Conversation (consulté le )

- « Danone, la démission de l'entreprise à mission ? », sur Les Echos, (consulté le )

- « « Le cas Danone ne permet pas encore de se prononcer ni sur l'échec ni sur la portée de la société à mission » », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « « L'engagement d'Emmanuel Faber en faveur de la RSE pourrait bien avoir aussi attiré… les investisseurs activistes » », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « « Des solutions existent pour aligner l'intérêt financier de l'entreprise avec un impact social et écologique positif » », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « 12 mesures pour 2022 (intégral ; positionner le curseur à 04:05, chapitre 3 : Assurer un équilibre du pouvoir entre les salariés et les actionnaires en renforçant le statut de l'entreprise à mission) - Gaël Giraud » (consulté le )

- « Le cas Danone... un cas politique », sur www.franceinter.fr (consulté le )

Bibliographie

Rapports évoquant la proposition de SOSE

- Rapport aux Ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l'Économie et des Finances et du Travail - L'entreprise, objet d'intérêt collectif - Nicole Notat et Jean-Dominique Senard.

Ouvrages

- Segrestin B., Hatchuel A. (2012). Refonder l'entreprise, Seuil, coll. « La république des idées », Paris. Lire en ligne

- Segrestin B., Levillain K., Vernac S. & Hatchuel A. (2015). La Société à Objet Social Etendu : Propositions pour un nouveau statut d'entreprise, Presses des Mines, Paris.

- Levillain K. (2017). Les Entreprises à Mission : Un modèle de gouvernance pour l'innovation, Vuibert, Paris. (ISBN 978-2-311-40499-9)

- Segrestin, B., & Levillain, K. (2018). La mission de l'entreprise responsable. Principes et normes de gestion; Presses des Mines

Thèse de doctorat

- Levillain, Kevin. Les entreprises à mission: Formes, modèle et implications d'un engagement collectif. Diss. École Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2015. Lire en ligne.

Autres références

- Proposition de loi (2e rectifié) no 476 « Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances » :

- Prophil (2017). Les Entreprises à Mission : Panorama international des statuts hybrides au service du bien commun. Lire en ligne.

- Code de gouvernement d'entreprise Afep/Medef - Révision de novembre 2016. Lire en ligne.

- Cohen E. - Comment le droit peut refonder l'entreprise, Les Echos, 15 mai 2014. Lire en ligne.

- Cohen E. La société à mission: La loi PACTE : enjeux pratiques de l'entreprise réinventée. (ISBN 979-10-370-0109-2).

- Cohen E., Entreprise à mission : un autre modèle est possible, Les Echos, 12 janvier 2018. Lire en ligne.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site Internet de la communauté des entreprises à mission, liste des membres

- Portail du commerce

- Portail des entreprises

- Portail du droit

- Portail de l’économie