Neuroéthique

La neuroéthique est une discipline à cheval entre les neurosciences et la philosophie et relève plus particulièrement du domaine de l'éthique.

Au sein de la recherche académique, il n'y a pas encore d'unanimité sur le domaine recouvert par la neuroéthique. Certains l'envisagent comme une branche de la bioéthique, qui étudierait les valeurs morales des technologies neuroscientifiques. Ainsi, William Safire (1929-2009) définit la neuroéthique comme étant « le domaine de la philosophie qui discute sur le plan moral de la manipulation ou l'amélioration du cerveau humain[1] ». Une question typique de la neuroéthique serait alors : Dans quelle mesure peut-on intervenir sur le cerveau pour guérir des maladies ou améliorer des capacités telles que l'attention ou la mémoire ?

Mais la plupart des chercheurs utilisent le concept de neuroéthique dans un sens plus large. Ils placent au centre des réflexions neuroéthiques les rapports entre les découvertes neurologiques et les concepts de caractère moral, comme la « responsabilité », la « liberté », la « rationalité » ou la « personnalité ». Le neurologue Michael Gazzaniga range ainsi dans ce concept « les questions sociales sur la maladie, la normalité, la mortalité, le mode de vie et la philosophie de la vie, à la lumière de notre compréhension des mécanismes fondamentaux du cerveau[2] ». L'idée fondamentale de l'EFEC (de) développée par Jorge Moll consiste à expliquer l'origine du sentiment moral par une combinaison d'expériences structurées, de propriétés socialement acceptées et fonctionnelles, et d'états centraux de motivation[3],[4]. Une neuroéthique définie selon ces lignes questionnerait finalement la signification des recherches sur le cerveau pour la compréhension de l'homme par lui-même.

Tandis que le concept de neuroéthique a déjà trouvé une grande utilisation dans le domaine des sciences neurologiques, il bute dans le domaine philosophique sur des désaccords de principe. Un grand nombre de questions de neuroéthique sont déjà des thèmes récurrents de la philosophie générale ; par exemple, le rapport entre les découvertes scientifiques et la compréhension de l’homme par lui-même, ou encore l'empiètement possible de la technique sur la nature humaine. C'est pourquoi l’existence de la neuroéthique comme discipline à part entière est souvent remise en question.

Position du problème

Sous la dénomination de neuroéthique, on inclut une grande variété de programmes de recherches. La philosophe Adina Roskies du Dartmouth College a fait la distinction entre « éthique des neurosciences » et « neuroscience de l’éthique ».

Éthique des neurosciences

L'éthique des neurosciences est une discipline philosophique qui examine la pertinence des résultats des neurosciences sur le plan de la philosophie morale. Il existe un aspect appliqué et un aspect général de cette éthique des neurosciences :

Éthique appliquée des neurosciences

L' « éthique appliquée des neurosciences » questionne les technologies et projets de recherche concrets, comme, par exemple, l'utilisation de l'imagerie neurologique. Est-il légitime de détecter les mensonges au moyen de l'IRM fonctionnelle (IRMf) ? D'ailleurs, il existe déjà aux États-Unis des firmes commerciales, qui promettent la détection de mensonges basée sur l'IRMf[5],[6]. Ce genre de projet est encore jugé peu sérieux par les neurologues reconnus[7].

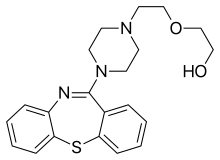

D'autres domaines d'application importants existent en neurochimie. Il est maintenant possible de modifier l'activité du cerveau, de façon ciblée, au moyen de substances pharmacologiques. L'exemple habituel est celui des neuroleptiques, que l'on utilise pour le traitement des troubles psychiques, et notamment psychotiques. Un autre exemple, abondamment discuté par le grand public, est l'utilisation du méthylphénidate, médicament que prennent environ 1 à 2 % des enfants américains scolarisés, principalement pour se calmer et augmenter leurs facultés de concentration[8]. Ce médicament, sujet à controverses, serait en mesure d'aider les enfants victimes de déficits de l’attention et d'hyperactivité. La neuroéthique appliquée pose la question de la justification morale de ce genre d'interventions : Ne serait-il pas plus éthique de faire des interventions sur le plan socio-pédagogique, psychothérapeutique, ou en ayant recours à la soteria, la méditation, la direction de conscience, ou à des concepts analogues ? Ce genre de questions se pose avec de plus en plus d'acuité alors que les substances neuropharmacologiques commencent à être plus souvent utilisées hors du cadre médical.

Éthique générale des neurosciences

L' « éthique générale des neurosciences » étudie, elle, le rôle que jouent les découvertes neurologiques dans la conscience que les sujets de la morale possèdent d'eux-mêmes.

Par exemple, le libre arbitre, selon une conception majoritairement acceptée, est une condition nécessaire à l'évaluation morale d'une conduite. Mais les neurosciences considèrent le cerveau comme un système complètement déterminé par ses états passés et les informations qui y pénètrent. La neuroéthique générale pose la question de la compatibilité de ces deux concepts. Des problèmes analogues se posent en ce qui concerne les notions telles que « personne », « responsabilité », « culpabilité » ou « rationalité ». Tous ces termes jouent un rôle central dans les considérations morales ou éthiques sur les êtres humains. Mais en même temps, elles ne trouvent pas place dans la description de la dynamique neuronale telle que donnée par la neurologie. La neuroéthique générale traite en fait d'un thème qui avait déjà été formulé et discuté par David Hume et Emmanuel Kant : on peut considérer les hommes d'une part comme des systèmes biologiques déterministes et d'autre part comme des êtres libres, avec un libre arbitre. Comment peut-on faire face à cette contradiction apparente ?

Une concession de la part de certains neurologues est le rôle prééminent du cortex préfrontal dans la prise de décision[9].

Neuroscience de l'éthique

La neuroscience de l’éthique étudie les processus cérébraux qui se produisent (sont corrélés) avec des pensées, sentiments ou jugements significatifs sur le plan moral. Ensuite, on peut se poser la question de ce qui se passe dans le cerveau quand les sujets ont ce genre de pensées, ou quand on peut mettre en évidence ces pensées sur le plan cognitif. Dans une première étape, ce genre d'étude est purement descriptive.

À l'encontre, l'éthique est une discipline normative, elle disserte de ce qui devrait être. Ceci a conduit à l'objection qu'il est abusif de discuter les résultats de travaux empiriques, descriptifs, dans le cadre de la neuroéthique. La neuroscience de l'éthique ne peut donc en aucun cas former une partie de la neuroéthique[10].

À ceci, on peut objecter que les résultats neuroscientifiques sont néanmoins importants pour les débats éthiques. On constate que ce serait un sophisme de conclure à des prescriptions normatives sur la seule base de données d'observation. La seule connaissance de la manière (descriptive) dont le monde est ne suffit pas à indiquer la manière (normative) dont il devrait être. Mais une connaissance préalable des prémisses descriptives joue un rôle décisif dans toute argumentation morale. Et c'est de là que vient la signification philosophiquement morale des connaissances neurologiques. Par exemple, le jugement moral sur une personne sera tout autre si l'on apprend qu'elle souffre d'une lésion cérébrale qui la rend incapable d'empathie[11]. Ce genre d'exemple montre, selon bien des chercheurs, que les connaissances neurologiques jouent un rôle central dans l'évaluation morale, voire juridique, des actions.

Histoire

La neuroéthique n'existe pas depuis longtemps comme discipline en tant que telle. Mais bien des questions neuroéthiques ont une origine bien antérieure. Ceci est particulièrement vrai de la question du rapport entre les descriptions psychologico-morale et biologique de l’homme. Déjà David Hume et Emmanuel Kant ont discuté de cette contradiction apparente, que l'homme apparaît d'une part comme un individu libre et responsable de lui-même, et d'autre part comme un système biologique, strictement déterminé par des lois naturelles. Hume pensait que cette contradiction n'était que superficielle, et que les deux descriptions finiraient par devenir compatibles. Kant a réagi à ce problème en définissant deux mondes : il argumente que l'homme n'est un système déterminé que dans le monde des apparences (phénomènes), tandis qu'il n'y a aucun sens à parler de détermination dans le monde des choses en soi. Comme de plus, selon Kant, il n'est pas possible de faire sur les phénomènes des énoncés sûrs, l'idée du libre arbitre reste un idéal, selon lequel on devrait s'orienter.

Beaucoup de questions de neuroéthique appliquée sont par contre d'origine récente. Ceci est fondé sur le fait que la plupart des technologies utilisées en neurosciences n'ont été mises au point que dans la seconde moitié du XXe siècle. Cependant, dès les années 1950 et 1960, on accomplit des expériences qui auraient évidemment eu besoin d'une discussion neuroéthique. Le bioéthicien Arthur Caplan décrit par exemple des expériences de la CIA sur le LSD, qui avaient pour but de contrôler l'état de conscience d'animaux et d'hommes[12]. Ce genre d'applications de substances actives sur le plan neurologique sont un thème classique de la neuroéthique.

Mais ce n'est que dans les dernières années que la neuroéthique a pris une forme institutionnelle. C'est les 13 et qu'a eu lieu à San Francisco (Californie) une conférence sur la neuroéthique qui a eu une influence considérable. C'est à cette conférence que le concept de neuroéthique a été popularisé, et les contributions à la conférence ont donné la matière à un livre intitulé « Neuroéthique[13] ». Depuis, le thème s'est développé à grande vitesse. Mais actuellement la neuroéthique est principalement discutée par des neurologues, et moins par des philosophes. Des neurologues connus qui travaillent dans le domaine de la neuroéthique sont le prix Nobel Eric Kandel, Martha Farah (en), Michael Gazzaniga, Howard Gardner et Judy Illes (en). Mais elle est aussi discutée par des philosophes, comme Patricia Churchland ou Thomas Metzinger. Sur le plan institutionnel, il faut signaler le Neuroethics Imaging Group à l'Université Stanford[14]. En 2006 a été fondée la Society for Neuroethic[15].

Neuroéthique générale

Le plan personnel et le plan subpersonnel

Une distinction centrale pour le classement des idées en neuroéthique est la différence entre deux plans de description distincts. On peut d'une part concevoir l'homme comme un être psyschologique, avec des souhaits, des sensations, et des croyances, mais d'autre part comme un système biologique. Daniel Dennett précise cette différence quand il parle de conception personnelle et subpersonnelle[16]. Évidemment le vocabulaire à connotation éventuellement morale occupe le plan personnel. Il s'applique à des personnes libres de leur action, responsables voire coupables. De l’autre côté, les descriptions neurologiques se situent sur le plan subpersonnel, et on ne peut leur attribuer aucune valeur morale. Ce serait absurde de dire que telle activité neurologique est responsable ou coupable.

Pour la neuroéthique, la question décisive est de se représenter les rapports entre les deux plans. Est-ce qu'un progrès sur le plan subpersonnel pourrait impliquer que des concepts du plan personnel devraient être rejetés comme faux ? La plupart des philosophes répondent par la négative, et ceci indépendamment de leur position métaphysique : les tenants du physicalisme, du dualisme ou de diverses autres opinions sont tous plus ou moins d'accord sur ce point. Seuls les éliminativistes affirment que la description personnelle de l’homme est fausse et sera complètement remplacée par une description neurologique appropriée. Ces derniers postulent donc comme ultime conséquence que ce que nous connaissons sous le nom de morale sera remplacé par un processus expliqué par la neurologie, ou tout simplement supprimé.

Chez les critiques de l'éliminativisme, on peut voir comment les représentations concrètes du rapport entre les deux plans se divisent en deux groupes. Les dualistes pensent que les concepts du plan personnel se rapportent à un esprit immatériel. Il n’y a dans cette perspective aucune liaison entre les deux plans, puisque les énoncés les concernant se réfèrent à deux aspects complètement séparés de la réalité. Les philosophes contemporains sont largement monistes et rejettent l'idée dualiste de deux domaines de réalité complètement étrangers l'un à l'autre. Ce monisme peut prendre la forme d'un réductionnisme. Les réductionnistes arguent que le plan personnel finira par s'expliquer par le plan subpersonnel. D'autres représentants du monisme affirment au contraire qu'il s'agit pour les deux plans de descriptions sous des perspectives différentes, mais d'égale valeur, qui ne se laissent pas ramener l'une à l’autre. Ils utilisent souvent l'analogie du dessin ambigu : beaucoup de dessins peuvent être considérés sous différentes perspectives et revêtir ainsi des caractéristiques différentes. De même, les hommes peuvent être envisagés sous une perspective personnelle ou subpersonnelle, sans que l'une de ces perspectives puisse éventuellement être considérée comme dominante.

Libre arbitre

L'impression d'un conflit généralisé entre les plans personnel/moral et subpersonnel/neurologique surgit très vite dans le débat sur le libre arbitre. La valorisation morale des actions présuppose une certaine liberté de la personne agissante. Ceci est aussi réfléchi dans le code pénal sous le thème de l'abolition du discernement. Selon le code pénal, « la personne atteinte d'un trouble ayant aboli son discernement n'est pas responsable[17] ». Derrière cette disposition se tient l'idée que la personne concernée ne s'est pas librement décidée à agir, parce qu'il lui manquait la capacité nécessaire à une réflexion rationnelle, ou parce qu'elle a été poussée par une illusion incontrôlable. Cette législation s'oppose apparemment ou réellement aux découvertes neurologiques récentes.

La plupart des neurologues considèrent toutes les actions humaines comme le produit de processus neuronaux, qui sont déterminés par les états biologiques précédents et les informations qui entrent. Toutes les actions sont dans cette optique déterminées dans le cadre de processus physiques scientifiquement explicables, et ne peuvent pas avoir lieu autrement. Le monde est ordonné par des lois naturelles strictes, et un état du monde est déterminé par son état précédent. D'ailleurs, les neurologues soulignent qu'ils peuvent déjà au moins grossièrement associer toute action avec un fait biologique décelable par des moyens d'imagerie. Quand une personne donne un coup, on peut détecter certaines activités dans le cerveau. Le cerveau envoie des signaux aux muscles, qui finalement accomplissent le coup. Le « libre arbitre », pensent la majorité des neurologues, ne trouve nulle part sa place dans cette séquence, l'action se décrit bien mieux par un déroulement scientifiquement explicable. Certains neurologues postulent cependant que les lois et leur application à la société humaine sont nécessaires. Elles font partie des informations qui entrent et sont susceptibles d'influencer le cours des événements neurologiques.

Une objection fondamentale contre la thèse que le libre arbitre n'est qu'une construction psychologique sans rapport avec la réalité est la question de la responsabilité des actions individuelles au cas où toutes les actions ne seraient que des processus physiquement explicables. On entend dire de multiples autres côtés de la science que les postulats des neurologues reposent eux-mêmes sur des présupposés métaphysiques, et donc non démontrables, et sont déduits d'un déterminisme scientifique. La possibilité de jugement moral des actes présuppose une quantité plus ou moins limitée de libre arbitre, ou tout au moins la solution de la contradiction entre les descriptions personnelle/morale et subpersonnelle/neurologique. L'interprétation des résultats des neurosciences comme une preuve contre l'existence d'une responsabilité individuelle s'oppose à la thèse de réalités personnelles/morales différemment définies.

En Allemagne, ce sont en particulier les neurologues Wolf Singer et Gerhard Roth (de) qui ont argumenté que leur résultats de recherche sur le cerveau, seul facteur de l'activité humaine, doivent conduire à l'abandon de l’idée de libre arbitre. Ce genre de position a d'énormes conséquences sur la représentation de l’éthique. Si l'on doit abandonner l'idée de libre arbitre, alors les personnes ne pourraient plus déterminer elles-mêmes leurs volontés. On ne pourrait donc plus le rendre responsables de leurs actes, les jugements moraux et les émotions n'auraient plus aucun sens. Même la distinction importante sur le plan juridique entre actes libres et ceux accomplis sans contrôle de la volonté disparaîtrait. En dernière analyse, tous les accusés devraient être traités comme des incapables. À l'encontre de cela, Singer préconise, dans l'intérêt de la société, d'enfermer et de soigner tous les criminels : il serait incohérent de punir puisqu'il n'y a pas faute, mais il devient nécessaire de soigner.

Il existe diverses stratégies pour contourner le problème. La plupart des philosophes défendent une position qu'ils nomment dans leur jargon « compatibilisme ». Les compatibilistes arguent que la contradiction entre le libre arbitre et le déterminisme n'est que superficielle, et qu'elle disparaît avec un examen plus approfondi. L'erreur de base est l’identification de la liberté à un manque total de contrainte. Une telle conception est contradictoire : si la volonté individuelle n'était contrainte en rien, alors la volonté ne serait pas libre, mais simplement aléatoire[18]. Être libre ne peut nullement signifier n'être contraint en rien. Bien plus, cela dépend des limites de la liberté. Une partie des compatibilistes défend la conception que l'homme est justement libre exactement quand sa propre volonté n'est limitée que par ses propres idées et convictions. Par contre, celui qui forme sa volonté à l'encontre de ses convictions n'est pas libre. On peut en donner un exemple simple : un fumeur perd sa liberté quand il est convaincu qu'il devrait s'arrêter de fumer, mais qu'il ne cesse pas de s'allumer des cigarettes. Une telle situation peut provoquer le sentiment inquiétant de perte de la liberté, et il est clair que la liberté du fumeur ne réside pas dans l'absence totale de limite de ses actes. Le fumeur serait bien plus libre si ses convictions pouvaient prendre le contrôle de sa volonté, et s'il abandonnait pour de bon la cigarette. Ce genre de conception résout le conflit entre la liberté et le déterminisme. Dans le cadre du compatibilisme, il n’y a plus de contradiction entre les plans moral et neurologique. La plupart des philosophes actuels sont compatibilistes, notamment Harry Frankfurt, Daniel Dennett et Peter Bieri.

D'une certaine manière, on peut aussi compter David Hume parmi les pères du compatibilisme. Il défendait la conception que le libre arbitre et la limitation de l'homme par ses propriétés de caractère, ses convictions et ses désirs – sur la base de ses impressions sensorielles – pouvaient être conciliés. Les actes libres reposent sur la capacité de prendre des décisions variées, dans le cadre d'une disposition psychique.

Tous les philosophes ne sont pas d'accord avec la réponse compatibiliste au problème du libre arbitre. Ils insistent sur l'idée que la liberté n'existe que quand la volonté et l'action ne sont pas déterminés par des processus physiques. Les représentants d'une telle position sont appelés en langage philosophique « incompatibilistes ».

Parmi les incompatibilistes, on peut distinguer à nouveau deux camps. Les uns sont des philosophes et neurologues qui abandonnent l'idée de libre arbitre (voir supra). D'autres théoriciens gardent l'idée de libre arbitre, mais abandonnent le concept de déterminisme. D'importants représentants de cette position sont Peter van Inwagen, Karl Popper et John Carew Eccles. Popper et Eccles argumentent qu'un état du cerveau n'est pas déterminé par son état précédent et ses entrées d'information. Comme justification, ils indiquent que les processus au niveau subatomique ne sont pas déterminés. Selon Popper et Eccles, un esprit immatériel possède à ce niveau subatomique, que l'on ne peut décrire que dans le cadre quantique, une influence sur le déroulement physique.[réf. nécessaire] Cette influence de l’esprit ouvre la voie à la volonté libre, sans limite.

Neuroéthique appliquée

Renforcement neurologique

Sous l’appellation de « renforcement neurologique » (angl. neuro-enhancement) il se produit un débat acharné sur la question de la légitimité d'améliorer les capacités cognitives et émotionnelles au moyen de médicaments ou d'autres techniques neurologiques[19]. Les partisans des technologies de renforcement font remarquer que dans le contexte médical, ce genre de procédé est déjà établi, et en plus nécessaire. L'utilisation de neuroleptiques constitue une action directe sur l'activité neuronale des patients. Et pourtant, lors des psychoses, une action de ce genre apparaît avantageuse, parce qu'elle ouvre de nouvelles possibilités d'action au patient. Les défenseurs du renforcement neurologique arguent alors que les progrès des neurotechnologies apporteront aussi des améliorations chez les personnes saines. Pourquoi devrait-on refuser aux gens la possibilité d'avoir une meilleure concentration, si l'on démontre que les techniques neuronales impliquées n'ont pas d'effet secondaire nuisible[20] ?

À ce point, les critiques objectent qu'il faut distinguer entre les actions thérapeutiques et les actions non-thérapeutiques. Il est certes justifié d'aider les hommes affectés de maladies ou de handicaps par des neurotechnologies. Mais il n'y a pas de raison de « perfectionner » les gens par ces neurotechnologies. Là-dessus sortent tout de suite deux réparties des optimistes de la technologie : d'une part la différence entre thérapie et amélioration n'est pas claire, d'autre part le refus d'amélioration technologique des capacités cognitives est incohérent. En effet le but de toute éducation, ou de tout entraînement mental est d'augmenter les capacités cognitives ou émotionnelles, et de là, par les changements que l’apprentissage suscite sans aucun doute dans le cerveau, est également une action sur les voies neuronales fonctionnelles du corps. Si l'on est pour ce genre de pratique, on ne peut pas se prononcer en général contre les améliorations neurotechnologiques[21].

De plus, les adversaires du mouvement du renforcement neuronal indiquent qu'il est – juste comme pour la notion de santé – impossible de définir indépendamment des schémas culturels les interventions sur la nature humaine qui conduisent à une amélioration ou non. Ce phénomène se voit particulièrement dans les opérations de chirurgie esthétique. Les partisans du renforcement neuronal prennent appui sur cet argument, en le retournant, et en l'appliquant au rejet des modifications corporelles. Dans ce cadre, on peut également se questionner, parce qu'il apparaît impossible de définir comment une personne devrait être dans l'idéal. Quelques défenseurs du renforcement neuronal contredisent cette assertion, et expliquent que l'on peut distinguer les améliorations de façade (angl. fake enhancements) des vraies améliorations (par exemple des opérations contre la maladie de Parkinson)[21].

Les adversaires des techniques de renforcement neuronal craignent en outre que des optimisations sur l’homme correspondant à des besoins sociaux ne conduisent qu'à une uniformité accrue et à un ajustement aux normes socio-économiques. Un exemple peut en être trouvé non seulement dans les opérations de chirurgie esthétique, mais aussi dans les drogues auxiliaires du travail. De nouvelles études montrent par exemple que dans certaines universités des États-Unis, avec des médicaments à action neurologique, 25 % des étudiants diminuent leur temps de sommeil et élèvent leur puissance de travail[22]. Et surtout, si les renforcements pouvaient être produits de façon irréversible, ils présenteraient un grand risque pour la liberté et l'indépendance des individus face aux puissants de l’économie et de la politique. Dans ce contexte, il faut aussi penser que pour participer au système de maîtrise d'une société, il faut avoir certaines capacités de l’esprit, comme une vive intelligence, dont tout homme ne dispose pas par nature, et que les différences biologiques vont entraîner une inégalité sociale et économique plus forte encore. Là, un droit à des renforcements soutenus par l’État pourrait créer une aide. Mais comme pour l'éducation, les technologies de renforcement ne pourraient être financées que pour une partie de la société, et s'il faut renoncer à une distribution étatique, elles ne feraient qu'aiguiser les injustices sociales.

En examinant les critiques du renforcement neuronal, on peut finalement se poser la question du sens qu'il y a à critiquer une technologie destinée à remplir certaines normes sociales. La critique devrait plutôt s'adresser aux normes que l'on essaie de remplir. Si elles sont inadaptées, il faut changer de normes plutôt que de techniques pour les atteindre. Si par contre les normes sont appropriées, on ne peut pas se refuser à les atteindre. Mais on ne sait pas si des techniques de renforcement neuronal n'aboutiraient pas plutôt à une plus grande variation des caractéristiques corporelles et neurobiologiques au sein de la population.

Pour l’instant, les technologies de renforcement neuronal représentent un risque médical, sujet comme n'importe système complexe, à des pannes imprévues. Leurs conséquences corporelles à long terme ne seront pas établies à bref délai.

Enfin, les critiques du renforcement neuronal attaquent un autre problème. Avec l'introduction croissante des interventions biologiques qui changent l’esprit, le plan de description personnel est peu à peu refoulé par le plan sub personnel. Ceci représente une décroissance rampante de tous les aspects du plan personnel qui paraissaient importantes jusqu'à présent, comme les idées d'initiative personnelle et de responsabilité. Les partisans du renforcement, eux, considèrent que c'est une condition préalable pour l'initiative et la responsabilité que l'homme exerce un contrôle sur sa neurobiologie. Et pour cela, les technologies que l'on aperçoit sont absolument nécessaires. Le débat neuroéthique sur les interventions dans le cerveau est donc encore complètement loin de sa résolution. Les participants au débat ne sont d'accord que sur une chose, c'est que ce thème va revêtir dans les prochaines années et décennies une actualité et une force explosive énormes. Les soutiens du renforcement neuronal les plus solides sont souvent aussi des partisans du transhumanisme.

Procédés d'imagerie

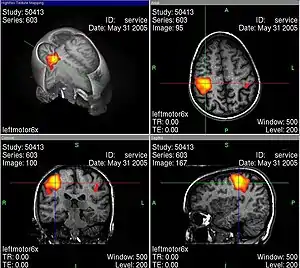

Les procédés d'imagerie permettent la visualisation de processus neuronaux dans le cerveau humain et représentent des méthodes centrales dans la recherche scientifique neurologique. Le développement de ce genre de procédés a commencé dans les années 1920 avec l'électroencéphalographie (EEG). Les activités électriques du cerveau conduisent à des variations de tension électrique à la surface de la tête, que l'on peut enregistrer avec des appareils convenables. Les neurosciences cognitives actuelles reposent très largement sur le procédé d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). En même temps, ce genre de méthode soulève déjà une série de questions éthiques. Au moyen de l'IRMf, l'activité dans le cerveau peut être mesurée avec une bonne définition spatiale et temporelle. Cette technique conduit à des problèmes éthiques en particulier quand on trouve au moins grossièrement des corrélations entre l'activité neuronale et l'état conscient du sujet. Comment se comporter quand on sait par des méthodes neurologiques, et non par ce qu'elle en dit, qu'une personne pense à quelque chose ou le sent ?

Un exemple classique est le détecteur de mensonge neurotechnologique. Certes, les technologies d'IRMf adaptées en sont encore à l’étude, cependant il existe depuis longtemps des détecteurs de mensonge fonctionnant sur l'EEG. Les Brain Fingerprinting Laboratories ont mis ce genre de technologie sur le marché, et annoncent qu'elles sont utilisées par le FBI, la police américaine et d'autres organisations.

Beaucoup de spécialistes de neuroéthique se voient placés dans un dilemme par ce genre d'applications : d'une part des détecteurs de mensonge pourraient sauver de la prison des innocents, mais d'autre part, il est souvent dit que ce genre de technique lèse l'indépendance de la personne, et pourrait être utilisée abusivement.

En outre, les technologies correspondantes ne sont pas encore complètement sûres. Judy Illes et ses collègues du Neuroethics Imaging Group de l'université Stanford indiquent la force suggestive des images d'IRMf, qui cachent souvent des problèmes réels d'analyse des données[23].

Les images d'IRMf bien connues (voir par exemple ci-contre) sont toujours interprétées selon des modèles qui en permettent la lisibilité. Pendant une tâche cognitive, le cerveau est constamment actif dans un grand volume, et il faut trier pour obtenir des images significatives, dépourvues de toutes les activités apparemment secondaires. Ce genre de tri se fait avec une méthode de soustraction : par exemple si l'on s'intéresse à une tâche cognitive K, alors on mesure l'activité du cerveau dans une situation S1 dans laquelle K est accomplie. Ensuite, on mesure l’activité dans une situation de contrôle S2 qui ressemble à S1, mais qui n'a a priori rien à voir avec la tâche K. Finalement, on soustrait les activités mesurées dans S2 de celles mesurées dans S1, pour voir les activités corrélées avec la tâche K de façon spécifique. Illes souligne qu'il faut toujours garder en tête ces aspects interprétatifs, ce qui peut facilement passer inaperçu devant un tribunal, parce que les juristes n'ont probablement aucune compétence en neurologie.

Turhan Canli explique : « L'image d'un type d'activité basée sur une étude de mauvaise qualité ne peut pas être visuellement distinguée de celle d'une étude exemplaire. On doit être un habile spécialiste pour éventuellement remarquer la différence. C'est là que réside le grand danger d'abus des données d'imagerie auprès d'un public non éduqué, comme le jury d'une cour d'assises. Si l'on regarde les images, on peut facilement oublier qu'elles représentent des déductions statistiques et jamais une vérité absolue[24] ».

Un autre problème se pose dans la dissémination des applications des procédés d'imagerie. Dans la mesure où des traits de personnalité ou des préférences peuvent être extraits d'images IRMf du cerveau, ces procédés deviennent attirants sur le plan commercial. Canli discute l'exemple du marché du travail et explique : « Il y a déjà une littérature sur les traits de personnalité, comme par exemple l'extraversion ou la névrose, la rigidité, l'assimilation et la coopération. Ce n'est donc qu'une question de temps, jusqu'à ce que les employeurs essaient d'utiliser ces résultats pour des questions d'embauche[25] ». L'industrie de la publicité va essayer d'utiliser les résultats de la recherche avec des procédés d'imagerie, car avec ces méthodes, on peut également ennregistrer des traitements d'information inconscients. En attendant, des organisations américaines de consommateurs ont découvert ce thème et se tournent contre la diffusion commerciale de ces procédés d'imagerie[26].

Neurologie de l’éthique

Résumé

Un projet empirique dans le sens étroit est la recherche de corrélations entre pensées ou sentiments ayant une connotation morale avec des activités neuronales. Des questions de recherche typiques peuvent être : À quelles activités spécifiques conduit la réflexion sur des dilemmes moraux ? Quel est l'aspect fonctionnel des corrélations entre activités neuronales et pensées morales ? Quelle influence peuvent avoir telles altérations du cerveau sur le pouvoir de décision moral ?

Ce genre de questions revêt tout d'abord un caractère puremement empirique et n'a pas de conséquences normatives. Une déduction immédiate à partir de documentations purement descriptives des activités neuronales vers des conclusions de propositions normatives d'actions serait un sophisme naturaliste, qui est néanmoins accepté par la plupart des chercheurs. Cependant on trouve souvent des défenseurs de la position selon laquelle les découvertes scientifiques correspondantes pourraient être de grande valeur pour les débats éthiques. D'une part les résultats scientifiques neurologiques conduiraient à une nouvelle compréhension de la manière dont les gens décident de facto les problèmes moraux. D'autre part, ces mêmes résultats peuvent changer l’appréciation morale dans des situations concrètes. Une personne qui n'est plus capable d'empathie à la suite d'une lésion cérébrale sera jugée autrement qu'une personne saine. La section suivante présente un cas classique de ce genre de lésion.

Un cas exemplaire : Phineas Gage

Le destin tragique de Phineas Gage appartient aux cas les plus connus de la neuropsychologie. Employé aux chemins de fer, Gage est heurté accidentellement à la tête par une barre à mine, et subit une profonde lésion du cerveau. Le neurologue Antonio Damasio décrit la situation ainsi : « La barre de fer entre par la joue gauche de Gage, transperce la base du crâne, traverse la partie avant du cerveau et sort à grande vitesse du sommet du crâne. Elle retombe à une distance de plus de 30 m[11]. »

Les conséquences de cet accident sont encore plus surprenantes que l'accident lui-même. Malgré les blessures horribles et la destruction d'une partie du cerveau, Gage ne meurt pas, et n’est même pas inconscient un seul instant. Moins de deux mois après, il est considéré comme guéri. Il n'a pas de problème de parole, de pensée rationnelle ou de mémoire. Cependant, il a profondément changé. Son médecin, John Harlow, explique qu'il est maintenant « bizarre, sans respect, il jure parfois de façon abominable, ce qui n'était pas du tout dans ses habitudes auparavant, il ne montre que peu d'attention à ses congénères, réagit impatiemment devant les restrictions et les conseils[11]. » Gage a conservé ses capacités intellectuelles, mais perdu ses possibilités émotionnelles. Ceci a notamment pour conséquence qu'il n’agit plus selon les règles morales.

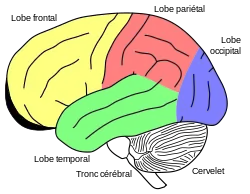

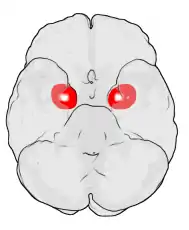

Des études neurologiques récentes ont permis une localisation plus précise des lésions cérébrales de Gage. La barre métallique a en partie détruit le cortex préfrontal, c'est-à-dire la partie du cortex cérébral située au plus près du front. Dans ce cas, ce n'est que la partie ventromédiale du cortex préfrontal qui a été endommagée (voir figure). Les études neuropsychologiques ont montré que Gage n'est pas un cas unique. Tous les patients qui ont une lésion dans le cortex préfrontal ventromédial présentent cette perte des capacités émotionnelles, malgré une conservation des capacités intellectuelles.

Signification de la recherche neurologique

Toutefois, ce n'est pas exclusivement le cortex préfrontal ventromédial qui est impliqué dans les décisions morales. Beaucoup d'auteurs font remarquer qu'il n'existe pas de « centre moral » dans le cerveau[27],[28]. Les décisions morales surviennent bien plus d'une interaction complexe entre émotions et pensées. Et même pour les émotions à caractère moral, on constate qu'elles concernent plusieurs régions du cerveau. Une région importante est l'amygdale qui n'est pas située dans le cortex cérébral, mais dans une région plus profonde (subcorticale). Des lésions dans cette région conduisent à la perte de capacités émotionnelles.

Ce genre de résultats peut se refléter de différentes façons sur le plan neuroéthique. Tout d'abord il faut poser la question du discernement moral et juridique de ces personnes. Est-ce qu'une incapacité anatomique de jugements et d'émotions moraux doit faire qu'après un crime, la personne doit être traitée comme un patient, et non comme un criminel ? Devrait-on, après un crime, envoyer des gens comme Phineas Gage, s'il commet un crime, à l'asile psychiatrique plutôt qu'en prison ? Si l'on répond par la positive à ces questions, il faut établir à partir de quel degré de perturbation il faut envisager une diminution corrélative du discernement. Finalement, bien des criminels présentent des anomalies démontrables de leur cerveau. Il est possible que ces anomalies soient engendrées par des jugements et émotions immoraux répétés.

Des études neurologiques, on peut trouver des connaissances sur les mécanismes généraux du jugement moral. C'est ainsi qu'Adina Roskies essaie au moyen de données neuropsychologiques, de soutenir la thèse que les émotions morales ne sont pas une condition nécessaire pour les jugements moraux[29],[28]. Pour cela, elle s'appuie sur le cas de patients affectés par une lésion du cortex préfrontal ventromédial, la lésion de Phineas Gage. Les individus concernés n'ont pas d'émotions morales, et ils se comportent dans la vie de tous les jours souvent férocement, cependant leurs jugements sur les questions morales correspondent largement à ceux des personnes saines. Roskies argumente que l'on ne peut comprendre les jugements de ces patients que comme des jugements d'origine morale, et elle décrit leur position comme un cognitivisme en philosophie morale : certes, dans la vie de tous les jours, les émotions morales peuvent influencer fortement les jugements moraux, mais cependant ils ne sont pas une condition préalable nécessaire.

Notes et références

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Neuroethik » (voir la liste des auteurs).

- Illes 2006, p. v

- (en) D. Sander, J. Grafman et T. Zalla, « The human amygdala: An evolved system for relevance detection », Reviews in the Neurosciences, vol. 14, no 4, , p. 303-316

- (en) Jorge Moll, Roland Zahn, Ricardo de Oliveira-Souza, Frank Krueger et Jordan Grafman, « The event–feature–emotion complex framework », Nature Reviews Neuroscience, vol. 6, , p. 799-809 (ISSN 1471-003X)

- (en) J.-P. Changeux, A.R. Damasio, W. Singer et Y. Christen, Neurobiology of Human Values, Springer, , 159 p. (ISBN 978-3-540-26253-4, lire en ligne)

- (en) « No Lie MRI » (consulté le )

- (en) « Cephos » (consulté le )

- (en) The Editor, « Editorial », Nature, vol. 441, , p. 907

- (en) Peter Jensen et coll., « Are stimulants overprescribed? Treatment of ADHD in four U.S. communities », J Am Acad Child Adolesc Psychiatry., Elsevier, vol. 38, no 7, , p. 797-804 (PMID 10405496, résumé)

- (de) Elke Bodderas, « Article de vulgarisation sur l'origine de la morale et des émotions », WELT ONLINE, (consulté le )

- Jean-Pierre Changeux et Paul Ricœur, La nature et la règle : ce qui nous fait penser, Paris, Éditions Odile Jacob, , 350 p. (ISBN 2-7381-0517-3, OCLC 300452045, lire en ligne)

- Antonio R. Damasio, L'Erreur de Descartes : la raison des émotions, Paris, Odile Jacob, , 368 p. (ISBN 2-7381-0303-0)

- Illes 2006, p. vii

- (en) Steven Marcus, Neuroethics : Mapping the field, New York, Dana Press, (ISBN 0-9723830-0-X)

- (en) « Neuroethics Imaging Group, Stanford » (consulté le )

- (en) « Neuroethics Society » (consulté le )

- (en) Daniel Dennett, Content and Consciousness, Londres, Routledge & Kegan Paul, (ISBN 0-7100-6512-4)

- Code pénal : art. 122-1, al. 1, Légifrance (lire en ligne) « N'est pas pénalement responsable la personne ... atteinte ... d'un trouble ... ayant aboli son discernement … »

- Cet argument est discuté à fond dans : (de) Peter Bieri, Das Handwerk der Freiheit : Über die Entdeckung des eigenen Willens, Munich, Hanser, , 445 p. (ISBN 3-596-15647-5)

- (en) Erik Parens, Enhancing human traits : ethical and social implications, Washington, Georgetown University Press, (ISBN 0-87840-703-0)

- (en) Henry Greely, Philip Campbell, Barbara Sahakian, John Harris, Ronald C. Kessler, Michael Gazzaniga et Martha J. Farah, « Towards responsible use of cognitive-enhancing drugs by the healthy », Nature, (DOI 10.1038/456702a, lire en ligne)

- Tous ces arguments sont discutés par exemple par (en) Erik Parens, « Creativity, graditude, and the enhancement debate. », dans Illes 2006

- (en) Martha Farah : Exposé à la 10e Conférence de l'en:Association for the Scientific Study of Consciousness, juin 2006 à Oxford (G.-B.), non publié.

- (en) Judy Illes, Eric Racine et Matthew Kirschen, « A picture is worth 1000 words, but which 1000 ? », dans Illes 2006

- (en) Turhan Canli et Zenab Amin, « Neuroimaging of emotional and personality: Scientific evidence and ethical considerations », Brain and Cognition, Elsevier, , p. 414–431 (PMID 12480487)

- (en) Turhan Canli, « When genes and brains unite: ethical implications of genomic neuroimaging », dans Illes 2006

- Par exemple : (en) « Neuromarché », Commercial Alert (consulté le )

- (en) William Casebeer et Patricia Churchland, « The neural mechanisms of moral cognition: A multiple aspect approach to moral judgement and decision making », Philosophy and Biology, , p. 169–194

- (en) Adina Roskies, « A case study of neuroethics: The nature of moral judgement », dans Illes 2006

- (en) Adina Roskies, « Are ethical judgement intrinsically motivational? Lessons from acquired ’sociopathy’ », Philosophical Psychology, , p. 51–66

Sources

- (en) Martha Farah, « Neuroethics: the practical and the philosophical », Trends in Cognitive Sciences, vol. 1, , p. 34–40

- (en) Martha Farah, « Neuroethics, An Introduction with Readings », (consulté le )

- (de) Dominik Gross, Jürgen Brunner, Sabine Müller et al., Sind die Gedanken frei? Die Neurowissenschaften in Geschichte und Gegenwart, Berlin, Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, (ISBN 978-3-939069-24-9)

- (de) Leonhard Hennen, Reinhard Grünwald, Christoph Revermann et Arnold Sauter, Einsichten und Eingriffe in das Gehirn : Die Herausforderung der Gesellschaft durch die Neurowissenschaften, Berlin, Edition Sigma, , 207 p. (ISBN 978-3-8360-8124-5, lire en ligne)

- (en) Judy Illes (dir.), Neuroethics : defining the issues in theory, practice, and policy : (Collection d'articles de nombreux représentants importants de la neuroéthique), Oxford, Oxford University Press, , 329 p. (ISBN 0-19-856721-9, lire en ligne)

- (de) « Article de revue en allemand sur la neuroéthique », Information Philosophie (consulté le ) – Lien mort

- (de) Roland Kipke, Besser werden. Eine ethische Untersuchung zu Selbstformung und Neuro-Enhancement, Paderborn, mentis, , 317 p. (ISBN 978-3-89785-736-0)

- (de) Carsten Könneker (dir.), Wer erklärt den Menschen? Hirnforscher, Psychologen und Philosophen im Dialog : (Contributions de Thomas Metzinger, Wolf Singer, Stephan Schleim et Eberhard Schockenhoff), Francfort, Fischer Taschenbuch Verlag, , 286 p. (ISBN 3-596-17331-0), chap. 6 (« Neuroethik und Menschenbild »), p. 207–283

- (en) Steven Marcus, Neuroethics : mapping the field : (Comptes-Rendus de la Conférence de neuroéthique de San Francisco en 2002), New York, Dana Press, (ISBN 0-9723830-0-X)

- (en) « Pôle de neuroéthique de la section neurophilosophie », sur www.uni-mainz.de/, Université Johannes Gutenberg de Mayence (consulté le )

- (de) Thomas Metzinger, « Unterwegs zu einem neuen Menschenbild », Gehirn & Geist, no 11, , p. 50–54

- (de) Thomas Metzinger, « Der Preis der Selbsterkenntnis », Gehirn & Geist, nos 7–8, , p. 42–49 (lire en ligne)

- (de) Sabine Müller, Ariana Zaracko, Dominik Groß et Dagmar Schmitz, Chancen und Risiken der Neurowissenschaften, Berlin, Lehmanns Media, , 152 p. (ISBN 978-3-86541-326-0)

- (en) « Neuroethics Imaging Group in Stanford » (consulté le )

- (en) « Neuroethics Society » (consulté le )

- (de) Frank Ochmann, Die gefühlte Moral. Warum wir Gut und Böse unterscheiden können, Berlin, Ullstein, , 316 p. (ISBN 978-3-550-08698-4)

- (de) Stephan Schleim et Christina Aus der Au, « Selbsterkenntnis hat ihren Preis : Réplique à Metzinger 2006 », Gehirn & Geist, (lire en ligne)

- Portail de la philosophie

- Portail des neurosciences