Saint-Congard

Saint-Congard [sɛ̃ kɔ̃gaʁ] est une commune française, située dans le département du Morbihan en région Bretagne.

Pour les articles homonymes, voir Congard.

| Saint-Congard | |

.jpg.webp) Bourg de Saint-Congard. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Vannes |

| Intercommunalité | De l'Oust à Brocéliande Communauté |

| Maire Mandat |

Didier Hurtebize 2020-2026 |

| Code postal | 56140 |

| Code commune | 56211 |

| Démographie | |

| Gentilé | Congardais, Congardaise |

| Population municipale |

795 hab. (2019 |

| Densité | 36 hab./km2 |

| Population agglomération |

16 453 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 46′ 16″ nord, 2° 18′ 58″ ouest |

| Altitude | 25 m Min. 5 m Max. 102 m |

| Superficie | 21,87 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Moréac |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Situation

La commune de Saint-Congard, bordée par le canal de Nantes à Brest, est située entre le golfe du Morbihan et le massif forestier de Paimpont, à mi-distance entre Malestroit et Rochefort-en-Terre.

Théâtre d’événements historiques et culturels, terre d’origine de personnages célèbres, Saint-Congard expose un patrimoine considérable et bien conservé.

C’est à Saint-Congard que la Claie rejoint l’Oust. C’est ici que fut construite l’une des premières écluses à sas de France. C’est ici que Nominoë, roi des Bretons, érigea son donjon. C’est ici enfin que la dernière péniche commerciale débarqua sa marchandise en 1977.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Pleucadeuc », sur la commune de Pleucadeuc, mise en service en 1990[7] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[8],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,9 °C et la hauteur de précipitations de 902,8 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Vannes-Séné », sur la commune de Séné, mise en service en 1998 et à 36 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 12,3 °C pour 1981-2010[11] à 12,4 °C pour 1991-2020[12].

Urbanisme

Typologie

Saint-Congard est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5],[13],[14],[15]. La commune est en outre hors attraction des villes[16],[17].

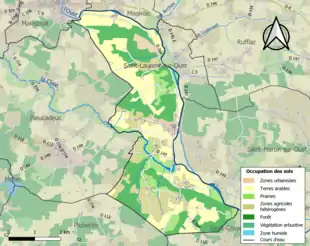

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (64,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (64,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (34,1 %), forêts (31,8 %), zones agricoles hétérogènes (16,4 %), prairies (13,6 %), zones urbanisées (2,3 %), mines, décharges et chantiers (1,8 %)[18].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[19].

Toponymie

Saint-Congard en breton Sant-Kongar est attestée sous la forme francisée Sanctus Congarus en 1387 [20].

Origine du nom : Cette ancienne trève de Pleucadeuc porte le nom du patron de la chapelle tréviale, devenue église paroissiale, saint Congar (ou saint Kongar), moine du Pays de Galles au VIe siècle.

Histoire

Préhistoire

Le territoire de l’actuelle commune garde quelques traces de son lointain passé. Une allée couverte à Bignac et plusieurs menhirs, mentionnés au XIXe siècle, attestent une occupation au Néolithique tandis que la présence romaine a laissé peu de vestiges.

Moyen-Âge

Au IXe siècle, cette terre de landes et d’eau est le théâtre d’événements qui contribuent à l’histoire religieuse et politique de la région : au lieu-dit Coët Leu de Bas, Nominoë aurait en 848 réuni un synode ; le lieu-dit Roga est déjà cité en 820 dans le cartulaire de Redon.

On y apprend que Jarnhitin, machtiern de Pleucadeuc, fait don d’un terrain à un ermite qui a charge et permission de “ couper, arracher, défricher tout autour ”. Dépendant de l’abbaye bénédictine de Redon, à partir de 834, le prieuré de Roga se heurte à une nature rude et inhospitalière, et périclite. C’est au XIIe siècle que Saint-Congard devient paroisse, alors détachée de sa voisine Pleucadeuc.

Temps modernes

Le prieuré de Roga est abandonné au XVIIe siècle par les moines de Redon. Mais, soucieux d’une présence religieuse sur ces terres, le comte de Rieux-Rochefort, suzerain des lieux, en fait don en 1672 à l’ordre des Camaldules, fondé au XIe siècle par saint Romuald, en Italie. Après maintes batailles juridiques, l’établissement devient, en 1786, propriété de l’hôpital de Malestroit pour être finalement vendu comme bien national, à la Révolution.

Il reste encore quelques murs épars témoignant des traces de cette implantation religieuse, élément important de l’histoire locale. Autre témoignage, deux grands tableaux aujourd'hui conservés dans l'église du Roc-Saint-André.

Révolution française

En 1790, Saint-Congard est érigé en commune et passe en 1801 dans le canton de Rochefort-en-Terre.

Le XXIe siècle

En , Simone Ferry, née Guiho (dont le père était natif de ce village), décédée sans enfant, lègue la somme de 800 000 € à la commune[21].

Politique et administration

.jpg.webp)

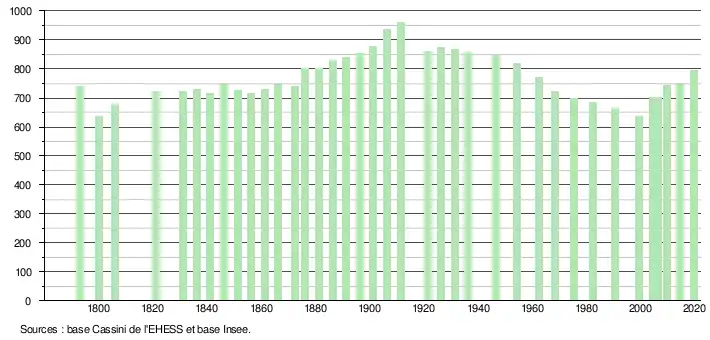

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[23]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[24].

En 2019, la commune comptait 795 habitants[Note 6], en augmentation de 6,14 % par rapport à 2013 (Morbihan : +2,97 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Culture et patrimoine

Lieux et monuments

- Patrimoine sur la commune de Saint-Congard

.jpg.webp) L'église paroissiale Saint-Congard

L'église paroissiale Saint-Congard Boviduc dans le Mont Hersé

Boviduc dans le Mont Hersé Retable de la chapelle Notre-Dame de Quemper

Retable de la chapelle Notre-Dame de Quemper Sculpture (chapelle Notre-Dame de Quemper)

Sculpture (chapelle Notre-Dame de Quemper)

Chapelles

La commune compte plusieurs chapelles, celle de Quemper, de Foveno et de Lorette.

La chapelle de Quemper (XVIIe) dépendait de l'abbaye de Paimpont lors de sa construction. La chapelle est un lieu de pèlerinage et de pardon. Il y a dans la chapelle, un retable du XVIIe qui est réalisé dans le style de l’école lavalloise. A l'extérieur, des pierres sculptées portent des armoiries d'alliance de René du Maz et de Gillonne de la Marzelière, seigneur et dame du Brossay à Saint-Gravé. Ces armes se retrouvent aussi sur l’église paroissiale de Saint-Gravé et sur la chapelle de la Bogerais[27].

Chapelle de Foveno XVIIe

Chapelle de Lorette XIXe.

- Atelier d'outillage néolithique, proche du site de Nazareth.

- Mégalithes : allée couverte du Mont Hersé.

- Sépultures du Bronze moyen.

- Vestiges gallo-romains à Carhon (statuettes).

- Église du bourg, néo-gothique, de 1881.

- Calvaire du cimetière XVe.

- Croix anciennes à la sortie du village, sur la route de Lorette, plusieurs croix, du XVIIe au XVIIIe, en palis de schistes.

- Manoir Foveno XVIIe.

- Plaque commémorative de Coët-Leu-de-Bas : indiquant le passage supposé de Nominoë.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D'azur à la bande ondée d'hermine accompagnée de six besants d'or ordonnés en orle; au franc canton de gueules chargé d'une couronne fleuronnée d'or. |

|---|---|---|

| Détails |

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Pleucadeuc - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Congard et Pleucadeuc », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Pleucadeuc - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Congard et Séné », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Vannes-Séné - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Vannes-Séné - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Dans les archives du chapitre de Vannes

- « La belle histoire du jour : à sa mort, elle lègue 800 000 euros à un village breton », sur Metronews, (consulté le ).

- « Municipales à Saint-Congard. Didier Hurtebize, élu à la majorité absolue », sur Ouest-France, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- M. -D. Menant, « Chapelle de pèlerinage Notre-Dame de Quemper (Saint-Congard) » (notice descriptive - IA00008761), sur Inventaire du patrimoine culturel en Bretagne

Voir aussi

Bibliographie

- Joël Lecornec, Une tombe de l'Age du Bronze au bois de la Touche en Saint-Congard, Annales de Bretagne, no 73, 1, 1966, p. 38–41.

- Louisette Radioyes, Traditions et chansons de Haute-Bretagne, vol. 1 : le répertoire de Saint-Congard et ses environs : 1962-1970, Paris, CNRS éd., (BNF 35799684)

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie de Saint-Congard

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Saint-Congard sur le site de l'Institut géographique national

- Saint Congard sur le site de la Communauté de Communes du Val d'Oust et de Lanvaux

- Le site de la fête du Canal de Saint-Congard

- [vidéo] La Télé Des Passeurs, Nominoë, retour à Coet Leu sur YouTube, (consulté le )

- Portail des communes de France

- Portail du Morbihan