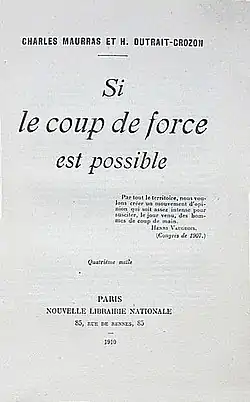

Si le coup de force est possible

Si le coup de force est possible est une brochure du journaliste et homme politique français Charles Maurras, directeur de L'Action française, et de Henri Dutrait-Crozon, pseudonyme emprunté par deux officiers et polytechniciens : Georges Larpent et Frédéric Delebecque. Publié en 1910, cet opuscule est un recueil d'articles publiés dans la Revue d'Action française entre janvier et mars 1908. Les auteurs passent en revue « les différents scénarios possibles d’un retour à la monarchie en France »[1].

| Si le coup de force est possible | |

| |

| Auteur | Charles Maurras, Henri Dutrait-Crozon |

|---|---|

| Pays | |

| Genre | Traité politique |

| Éditeur | Nouvelle Librairie nationale |

| Lieu de parution | Paris |

| Date de parution | 1910 |

Présentation

Aux lendemains de la Révolution française et de l’Empire napoléonien, Charles Maurras confie se méfier des théories et préfère se référer à l'empirisme organisateur[1]. C'est donc à partir de l'expérience qu'il énonce les différentes types de coup de force.

Le recueil est dédié aux auteurs de Comment nous ferons la révolution sociale[2] Émile Pataud et Émile Pouget, deux syndicalistes révolutionnaires desquels l'Action française tenta un rapprochement avant la Première Guerre mondiale. Les deux hommes ont promu le recours au sabotage et à l'action directe dans leur prose révolutionnaire.

L'introduction pose les jalons de la conception du coup de force maurrassien :

« Quiconque lit L’Action française y rencontre sans cesse deux idées qu’on ne trouve guère que là. Il faut, dit-elle, constituer un état d’esprit royaliste. Et dès que cet esprit public sera formé, on frappera un coup de force pour établir la monarchie. »

Les auteurs de l'opuscule s'appuient sur l’échec de la Ligue de la Patrie française du Général Boulanger et notamment de « l’impasse électoraliste dans laquelle elle s’était fourvoyée »[1] pour proposer un « complot à ciel ouvert »[1].

La tactique du coup de force

L'historien Martin Motte remarque dans la tactique coup de force maurrassien une réduction analogique similaire avec celle développée par Frédéric Mistral dans ses Écrits politiques de 1869[3] :

« Espérons et aspirons. L’aspiration ne vaut-elle pas la conspiration ? »

Frédéric Mistral (1869), Écrits politiques, textes recueillis par René Jouveau et Pierrette Berengier, Marseille, Edicioun Prouvènço d’Aro, 1989, p. 68

En 1907, l'Action française s'identifie de cette manière :

« Ce que nous sommes, c’est une conspiration. Nous conspirons à déterminer un état d’esprit. Cet état d’esprit, nous le destinons essentiellement à suggérer, à susciter, à seconder […] un coup de force […] dirigé contre le régime qui tue la France »

Communication du Siège central de la Ligue d’AF (1907), Enquête sur la Monarchie (1900-1901), rééd. Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1925, p. 596.

Pour Maurras et Henri Dutrait-Crozon, il s'agit d'établir les conditions intellectuelles et morales favorables au renversement de la République et de provoquer une « révolution opérée par en haut ». Cette stratégie est calquée sur le coup d’Etat du 2 décembre 1851 « préparé par plusieurs décennies de légende napoléonienne »[3], en dépit de l'aversion de Maurras pour le bonapartisme[3]. Dans leur ouvrage, les auteurs énoncent deux types de coups de force envisageables.

L'historien Olivier Dard, analyse la brochure ainsi : « Si les raisons du combat et les étapes du processus sont identifiées, rien de précis n’est dit sur l’organisation et les modalités : ce bréviaire des militants n’est pas l’équivalent nationaliste du Que faire ? de Lénine »[4].

Les exemples de Monk et de Talleyrand

Les auteurs se réfèrent au général Monck qui restaura Charles II en 1660 et à Talleyrand qui plaça Louis XVIII sur le trône de France en 1814. Le 1er mai 1660, après la mort du Lord protecteur Olivier Cromwell, le général Monck réalise l’exploit de restaurer le roi catholique Charles II sur le trône anglais sans verser une seule goutte de sang. Maurras invoquait déjà cette référence dans son Mademoiselle Monk paru en 1902[1]. Talleyrand est quant à lui érigé en modèle de la « révolution gantée »[1], en permettant par un subtil jeu de négociations avec le Tsar et le Roi de Prusse, la Restauration des Bourbons comme gage de paix en Europe contre un Napoléon va-t-en-guerre.

Maurras avait préalablement étudié la Restauration à travers les Mémoires d’Aimée de Coigny dans une édition établie par Étienne Lamy[1]. Cette étude avait amené à la publication de Mademoiselle Monk ou la génération des événements en 1905. Pour autant, si Maurras s'appuie sur la Restauration de 1814, « la monarchie restaurée au profit de Louis XVIII [...] diffère trop de celle qu’il aspire à établir en France »[1] car Maurras est opposé à la Monarchie parlementaire.

Pour Maurras, ces deux modèles de coups supposent « un maximum d’action secrète » mené par un dignitaire qui assurerait une transition monarchique. Ce dignitaire, cet homme clé du coup de force, est surnommé « Monk » en hommage au général Monck.

Le coup de « l’occasion »

Pour Charles Maurras et Henri Dutrait-Crozon, le coup de l'occasion se résume en l'exploitation d'une mutinerie militaire, d'une émeute populaire ou d'un complot. Ces occasions « qui se montre[nt] de temps en temps » doivent permettre à un groupe d’hommes organisé de renverser la République. Les auteurs avancent tout de même deux conditions supplémentaires pour la réalisation de ce coup de force. D’abord, celle de convaincre un maximum de Français « à la Cause royale par une propagande efficace »[1] afin de donner l’« impulsion désirable » et par conséquent, de façonner « un mouvement d’opinion qui soit assez intense pour susciter, le jour venu des hommes de coup de main ». La deuxième condition est de croire soi-même à la plausibilité de ce coup de force :

« Ou l’on croit à ce « Coup », où l’on ne croit à rien, et l’on n’espère rien, et la France est perdue. »

Charles Maurras et Henri Dutrait-Crozon, Si le coup de force est possible, Paris, Nouvelle Librairie nationale, coll. « Études sociales et politiques », 1910.

Maurras compte donc sur un travail de propagande laborieux pour convertir la population et particulièrement les élites civiles et militaires. Ce coup de force compterait sur « les cerveaux, les cœurs et les bras » c'est-à-dire des hommes d’action formés. Pour l'historien Martin Motte, « cette manière de poser les rapports de la culture et de la politique annonce Gramsci »[3].

Rôle dans la dissolution de l'Action française

Lors du procès qui aboutit à la jurisprudence administrative dissolvant la ligue d'Action française en 1936, le commissaire du gouvernement Andrieux appui son argumentaire en citant la brochure Si le coup de force est possible[5].

Voir aussi

Notes et références

- Éric Georgin, « Entre volonté et renoncement : la Restauration jugée par Charles Maurras », Napoleonica. La Revue, no 22, , p. 52-69 (lire en ligne)

- Émile Pataud et Émile Pouget, Comment nous ferons la Révolution, Paris, Librairie illustrée Jules Tallandier, (lire en ligne)

- Martin Motte, « Mistral-Maurras : les enjeux d’une filiation », dans Maurrassisme et littérature. Volume IV : L’Action française. Culture, société, politique, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et civilisations », (ISBN 978-2-7574-2175-8, lire en ligne), p. 19–36

- Olivier Dard, in Olivier Dard et Natalie Sévilla (dir.), Le Phénomène ligueur sous la IIIe République, Metz, Centre régional universitaire lorrain d'histoire,2008, pp. 152- 177., « La part de la ligue dans l'identité et le rayonnement de l'Action française » (consulté le ).

- « Conseil d'état 4 Avril 1936 », sur Gallica, (consulté le ).

Bibliographie

- Éric Georgin, « Entre volonté et renoncement : la Restauration jugée par Charles Maurras », Napoleonica. La Revue, , p. 52-69 (lire en ligne)

- Jean-Christophe Buisson (dir.), Les grandes figures de la droite. De la Révolution française à nos jours., Paris, Perrin, , chap. 13 (« Charles Maurras ou la contre-révolution permanente »), p. 237-255

Liens externes

Texte intégral de Si le coup de force est possible sur maurras.net

- Portail de la littérature française

- Portail de la politique française