Médicalisation

Le terme médicalisation fait référence à l'avènement des soins de santé publique et de la médecine moderne, ainsi qu'à l'émergence de la médecine moderne en tant qu'institution sociale. Le processus de médicalisation s'est déroulé en même temps que le développement des sciences modernes, et dans un contexte d'industrialisation et d'urbanisation croissante, ainsi que de problèmes d'ordre épidémiologiques.

| Causes | Médicalisation de la vie, |

|---|---|

| Complications | Iatrogénie |

| Risques | EIAS |

| Différentiel | "Et si c'était le médicament?" |

|---|---|

| Prévention | Santé planétaire |

| Traitement | Déprescription, démédicalisation, déconsommation, |

| Médicament | Mieux Prescrire |

| Mortalité | Importante de la iatrogénie |

|---|

| Codes-Q | QD441 |

|---|---|

| MeSH | D062528 |

![]() Mise en garde médicale

Mise en garde médicale

La médicalisation est souvent vue comme une innovation et un progrès social, et comme ayant notamment fait baisser les taux de mortalité, bien qu'il y ait des critiques quant à l'ingérence du médical dans la vie privée et la pathologisation de comportements sociaux et de problèmes sociaux, comme la médicalisation de la criminalité[1].

Définitions

En sciences sociales, il s'agit d'un processus menant à l'institution de la médecine.

Le plus souvent, il désigne un élément de « progrès » dans le domaine sanitaire et social, avec une connotation positive[2]. Il s'oppose ainsi à la sous-médicalisation (insuffisance ou inégalité des systèmes de santé, d'accès aux soins, etc.)

Pour d'autres, la médicalisation représente un « impérialisme médical », où le savoir et les techniques médicales sont à l'origine d'un pouvoir médical[2]. La médicalisation est aussi un processus par lequel une représentation, une pratique ou un état social tendent à entrer dans le champ de la médecine. Ce processus a été modélisé par Peter Conrad (en) et Joseph Schneider, notamment[3].

Les excès de la médicalisation conduisent à une surmédicalisation : surmédicalisation des accouchements à la maternité, invention par les firmes de nouvelles maladies et la surmédicalisation qu'elles engendrent[4]. En Europe, « la fécondité réduite et le vieillissement de la population conduisent à une surmédicalisation générale, notamment des personnes âgées de plus en plus nombreuses[5] ».

Selon Jean-Pierre Goubert, il existe une troisième signification de la médicalisation moderne, celle « qui fait porter le chapeau au corps médical dans la mesure où la médecine est devenue actuellement le dépotoir de l'insoluble à l'intérieur d'une société bloquée »[2].

Histoire

Besoin social de santé

Dès le début du XIIIe siècle, des prémices de santé publique apparaissent dans quelques cités italiennes, avec les medici condotti (médecins municipaux), avant même l'arrivée de la peste noire. Celle-ci va déclencher progressivement des politiques sanitaires de prévention dans toute l'Europe. À partir du XVIe siècle, la santé et la maladie deviennent des questions collectives[6].

Ces nouvelles pratiques ne sont pas liées à un seul facteur (la présence de la peste), mais à un ensemble de facteurs enchevêtrés : la naissance des cités-États, l'émergence des États à monarchie absolue, le développement du commerce et d'une bourgeoisie marchande, l'affirmation des professions de santé, et des facteurs religieux et culturels comme la Réforme protestante[6].

En terre protestante, le bonheur terrestre et la bonne santé sont des gages de salut, et la science (la connaissance du monde) mène vers Dieu. En pays catholique, cette tendance se retrouve aussi, mais moins marquée, comme chez René Descartes (1596-1650) qui sépare la question de la connaissance du monde, de la question de l'existence de Dieu. Pour lui, la santé est le premier bien, et la condition de tous les autres[6].

Tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, s'affine une réflexion politique sur l'efficacité et le rôle de l'État pour le bien-être du peuple. L'expression police médicale apparait en 1764, sous l'égide du despotisme éclairé. Le principal auteur est ici, le médecin allemand Johann Peter Frank (1741-1825), fondateur de la santé publique par son traité publié en 1779. Ces projets sanitaires s'inscrivent dans différents contextes, socio-politiques et intellectuels[7].

Olivier Faure oppose les pays protestants où le corps est objet d'éducation, et la santé affaire de chacun, et les pays de tradition catholique où la santé est d'abord l'affaire d'autorité (médicale, étatique ou du clergé). Il distingue ainsi le contexte anglais, marqué par la philanthropie, la logique du marché et du capitalisme naissant ; le contexte prussien marquée par la centralisation et l'administration ; la Révolution américaine basée sur l'autonomie des grandes villes dans le cadre d'une forme juste d'État, correspondant aux vues de la Providence ; la Révolution Française apparait de façon contradictoire, à la fois utopique et pragmatique, notamment par la discussion d'un droit à la santé et de l'obligation d'assistance[8].

Selon Olivier Faure, le besoin social de santé précède la médicalisation proprement dite. La notion de santé collective nait dans une société fortement religieuse, où la médecine et les médecins n'ont pas encore de prestige aux yeux des populations[8]. Loin d'une marche linéaire triomphale, la médicalisation apparait comme un processus enchevêtré avec ses résistances, et où coexistent des tendances contradictoires.

Au début du XVIIIe siècle, de nombreux secteurs de la vie sociale sont très peu médicalisés : comme l'enfance et la vieillesse, la maternité ou la mort. D'autres ne le sont pas du tout, comme le travail, l'éducation, la douleur, l'hygiène... Cette médicalisation restreinte se limite à des essais, par exemple la variolisation dans le domaine de la prévention[9].

Premières médicalisations

Un processus de médicalisation démarre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle dans les « élites éclairées » des sociétés occidentales, et particulièrement en France, la « grande nation » de l'époque. Ces élites se refusent au fatalisme, elles valorisent la raison et l'action de l'Homme, c'est-à-dire le déterminisme. Dans une société idéalement constituée de citoyens égaux, mais uniquement en droit, il existe une élite dotée d'un savoir, et dont le devoir est de prendre en charge les problèmes de la société. Le savoir doit déboucher sur le pouvoir et former un couple indissociable[9].

La médicalisation repose alors sur un personnage central, celui du médecin. La création de la Société royale de médecine en 1778 répond à cet objectif : la médecine doit être une profession prestigieuse au nom du bien public, un métier qui réunit trois caractères structurants : celui du prêtre, celui du savant et celui du commerçant[9].

La constitution de professions de santé en France est à l'image d'un pont qui enjambe la Révolution : elle débute par l'ascension socio-culturelle des chirurgiens séparés des barbiers au XVIIIe siècle, puis les maîtres apothicaires de Paris devenant pharmaciens sous la Révolution, et enfin réunification de la médecine et de la chirurgie, formations hospitalières sous le Consulat et l'Empire[10].

Jean-Pierre Goubert distingue trois vagues de médicalisation au cours du XIXe siècle : la « première croisade médicale » (1770-1830) qui met en place ces nouvelles professions, en alliance avec le pouvoir politique (institutions sanitaires et politique hospitalière), la deuxième vague est l'hygiénisme qui tend à investir l'ensemble du champ social où le médecin apparait comme un médiateur, et une troisième vague triomphaliste, à partir des années 1880, celle de la « croisade microbiologique » dite en France « révolution pasteurienne »[11].

La médicalisation comporte ici une face positive, notamment dans l'intelligence du monde, dans le domaine des savoirs et des techniques (progrès sanitaire et social), mais aussi une face négative faite de rejets et d'inégalités[11].

La règlementation étatique des professions de santé conduit au monopole dans le domaine de la santé. Le discours se fonde sur le pouvoir guérisseur d'un nouveau savoir médical, par opposition aux « pouvoirs naturels ». Le « bien public », ici la santé de la population, doit être défendu contre les « illégaux, charlatans et escrocs », c'est-à-dire les représentants d'une culture ancienne et populaire de santé. Une vision moderne du monde et du corps doit remplacer les conceptions « barbares », traditionnelles, religieuses ou symboliques[10].

Au début du XIXe siècle, ces prétentions se heurtent à la réalité. En France, la médicalisation doit s'opérer à partir d'un hospitalo-centrisme urbain dans un pays encore majoritairement paysan, réticent, et le plus souvent opposé à la médicalisation. Celle-ci n'a pu réussir qu'avec l'industrialisation, l'exode rural massif, l'urbanisation croissante, et enfin la scolarisation des enfants[12].

Le corps médical joue alors un rôle de médiateur social, en participant de plus en plus à la vie socio-politique, le médecin devient un homme écouté et respecté[12]. Sous la IIIe République, l'État intègre de plus en plus les médecins comme experts, inspecteurs et agents des lois de protection. Dans les années 1870-1880, il est envisagé de faire passer dans la réalité le « droit à la santé », d'organiser et rationaliser la santé publique, de créer un ministère de la santé ou de l'hygiène[13].

Les médecins se rangent aux côtés des révolutions bourgeoises et libérales, en se considérant eux-mêmes comme partie d'une « bourgeoisie à talent » ou d'une méritocratie, ce qui justifie la défense des profits professionnels et du caractère libéral de la profession[12],[13].

Cycle de vie

La vie humaine parait s'ordonner en séquences apparemment biologiques ou naturelles : naissance, enfance, sexualité et reproduction, vieillesse et mort. Mais celles-ci sont toujours socialement définies ou reconstruites, interprétées avec des significations différentes selon les sociétés et les cultures (par exemple statut du nouveau-né, de l'adolescent, des orientations sexuelles, de la personne âgée...)[14].

Au début du XVIIIe siècle, les sociétés occidentales (Europe et Amériques) restent encore largement dominées par des traditions religieuses judéo-chrétiennes de ce cycle de vie. La médicalisation s'opère par un nouveau regard médical, qui tend à détacher le cycle de vie de ses significations traditionnelles, pour ne s'attacher qu'aux processus physiologiques au nom de la science[14].

Grossesse et naissance

La naissance est très longtemps restée dans le domaine quasi-exclusif des femmes qui partagent leurs expériences et le soutien de matrones ou sages-femmes.

Les premiers chirurgiens accoucheurs apparaissent à partir du XVIIe siècle, et se généralisent au XVIIIe siècle, d'abord dans les couches sociales élevées, puis dans les classes moyennes urbanisées[15].

Les historiens distinguent plusieurs facteurs expliquant ce phénomène de « déféminisation » : un effet de mode et de prestige, l'acceptation sociale de progrès technologique (utilisation d'instruments), l'ambition sociale et économique des médecins hommes... Ces derniers, opposés au fatalisme religieux, mettent en avant les promesses d'un accouchement moins douloureux, plus sûr, et la naissance d'enfants plus sains. Ce contexte explique les difficultés des médecins à reconnaitre leur responsabilité dans les épidémies de fièvre puerpérale dans les cliniques et hôpitaux, et dont l'origine a dû être démontrée trois fois avant de convaincre à l'ère pasteurienne[15].

Cette médicalisation d'abord très lente, s'accélère au cours du XXe siècle. Vers 1900, la part des naissances en maternité hospitalière était de moins de 5 % de l'ensemble des naissances en Europe et en Amérique ; vers la fin du XXe siècle, cette part s'établit à 95 %[15].

Enfance

Les premiers textes médicaux concernant les enfants datent de l'Antiquité mais ils se rapportent essentiellement au nouveau-né et au nourrisson. L'auteur le plus notoire est ici Soranos d'Éphèse au IIe siècle ap. J.C[16]. Les grands auteurs arabes s'intéressent à l'éducation et aux maladies de l'enfant jusqu'à l'âge de 6 ans[17].

À partir de la Renaissance, les médecins s'intéressent à l'ensemble des problèmes du développement de l'enfant, marqué par une mortalité très élevée. Dans la culture traditionnelle chrétienne de cette époque, l'enfant est considéré comme un adulte en miniature, porteur à la naissance d'un péché originel à laver par le baptême[18].

Au début du XVIIIe siècle, deux philosophes proposent d'autres points de vue, l'anglais John Locke et le français Jean-Jacques Rousseau. L'enfant est un être innocent, idéalisé comme une page blanche sur laquelle l'expérience, bonne ou mauvaise, viendra s'inscrire. L'enfance ne porte plus le poids d'un passé biblique, mais constitue un chemin d'avenir et de progrès. La médecine de l'enfance s'inscrit alors comme un investissement social, un refus du fatalisme de la mortalité infantile[18].

Le terme orthopédie (étymologiquement enfant droit, rectitude de l'enfant) apparait en 1741, avec Nicolas Andry, dans son ouvrage sur les enfants difformes (maladies du squelette). Le premier hôpital consacré aux enfants est créé en 1802, à Paris (Hôpital des enfants malades). Ce type d'établissement, croissant en nombre et en taille, permet aux médecins français de fonder une pédiatrie moderne, par la pratique de « méthodes numériques » (ancêtre de la statistique médicale) et d'autopsies systématiques[16].

Le monde anglo-saxon suit avec quelques décennies de retard, car il répugne à séparer les enfants de leur mère, une autre raison est que d'un point de vue malthusien, préserver les enfants des pauvres est dangereux pour la société[16]. Les termes français « pédiatrie» et « pédiatre » apparaissent respectivement en 1872 et en 1882[19], et en anglais pediatrics en 1884 et pediatrician en 1903[18].

La médicalisation de l'enfance s'inscrit dans une prise en charge sociale (santé publique) au cours du XIXe siècle, entre autres en ce qui concerne la vaccination, le travail des enfants,la scolarisation des enfants. En France, des médecins s'investissent dans les sociétés protectrices de l'enfance, les sociétés de patronage des apprentis, ou dans la Ligue de l'enseignement. La pédagogie et l'instruction doivent ouvrir la voie à la prévention et à la médicalisation[20].

Sexualité

Au XVIIIe siècle, les médecins procèdent à une médicalisation de la critique judéo-chrétienne de la sexualité, les péchés devenant des maladies ou des sources de maladies. Par exemple, le péché d'Onan est interprété comme une pratique malsaine qui provoque des maladies, la figure marquante est ici Samuel Auguste Tissot (1728-1797). Sous l'époque victorienne, la masturbation devient une maladie psychiatrique activement diagnostiquée jusque dans les années 1930. Ce processus de « pathologisation » cesse après la publication des rapports Kinsey (1948 et 1953), mais s'inverse dans les années 1960 avec les travaux de Masters et Johnson : la masturbation devient un test de santé sexuelle, la sexualité elle-même devenant le domaine de la sexologie[21].

Selon Robert B. Baker, deux tendances contradictoires traversent les rapports de la médecine avec le cycle de vie : le modèle biomédical tend à écarter les significations sociales et religieuses, mais en retour ce modèle apparemment objectif en subit les influences socio-culturelles[21].

Vieillesse

La vieillesse a fait l'objet de quelques considérations médicales dans l'Antiquité païenne, mais par la suite elle est vue comme un déclin inéluctable et naturel, contre lequel la médecine ne peut rien. Jusqu'au XIXe siècle, les médecins considèrent que la situation des personnes âgées n'est pas de leur ressort[18].

Quelques voix dissonantes regrettent cet état de fait, comme celle du philosophe Francis Bacon (1561-1626) qui voit dans la vieillesse « un sujet que les médecins ne traitent pas en proportion de sa dignité »[18].

Le terme « gerontology » (étude du vieillissement humain) apparait en 1903[22]. Celui de « geriatrics » apparait en 1909, créé par le médecin américain d'origine autrichienne Ignatz Leo Nascher (en) (1863-1944), fondateur de la gériatrie ou médecine gérontologique, qui entend bâtir cette discipline sur le modèle de la pédiatrie : le modèle adulte d'âge moyen n'est pas plus transposable au vieillard qu'à l'enfant. Son ouvrage principal Geriatrics, publié en 1914, est préfacé par un autre médecin américain d'origine allemande Abraham Jacobi (1830-1919), lui-même fondateur de la pédiatrie américaine[18].

À l'inverse de ce qui s'est passé pour le terme pédiatrie, le terme « gériatrie » en français, apparu en 1915, est un emprunt de l'anglais, de même celui de « gérontologie » qui se répand en français dans les années 1950[22].

Mort

En Europe chrétienne, le mourant et la mort sont pris en charge à domicile par le clergé. Les Lumières changent la mort aussi profondément que la naissance : du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle, naissance et mort se déplacent du domicile à l'hôpital[23].

En 1738, le médecin Friedrich Hoffmann (1660-1742), dans son Medicus Politicus, est encore d'avis qu'un médecin « devrait s'abstenir d'être au chevet d'un mourant », alors que Francis Bacon au contraire plaidait pour une « euthanasie extérieure » (l'euthanasie étant à l'origine la préparation de l'âme à la mort). Bacon souhaite une euthanasie médicale pour une mort plus douce du corps[23].

Le médecin John Gregory (1724-1773), grand lecteur de Bacon, estime que l'abandon médical des mourants est une « coutume barbare », et que les médecins se doivent de soigner (d'adoucir) la mort comme ils traitent les maladies curables. Un autre médecin moraliste Thomas Percival(1740-1804), fondateur de l'éthique médicale anglo-saxonne, est partisan de limiter la présence du clergé officiel à l'hôpital, en le cantonnant à un rôle d'invité par le malade, et sous contrôle médical[23].

Ces idées se diffusent en Europe et aux Amériques, mais elles se heurtent aux traditions familiales. Selon Robert B. Baker, la médicalisation de la mort à partir du XIXe siècle est liée au développement de l'analgésie et de l'anesthésie, à l'utilisation de la morphine, de la codéine, du chloroforme et de l'éther. Les médecins finissent par être acceptés auprès des mourants, comme ils le sont auprès des accouchées, pour leur capacité à réduire les souffrances. Le traditionnel ars moriendi chrétien laisse la place à l'ars medendi (l'art médical appliqué à la mort)[23].

Contrôle social

L'intérêt des monarques pour les questions de santé s'appuie sur une volonté de puissance, sur l'intérêt d'avoir un peuple fort, nombreux et sain. Plusieurs catégories sociales font l'objet d'une approche ou d'un soutien médical : par exemple les indigents, les fous, les militaires, les artisans et ouvriers.

À partir du XVIe siècle, la pauvreté apparait comme dévalorisante (crise urbaine, précarité rurale, pression démographique, guerres de religion...). Le pauvre, ou le vagabond, n'est plus une représentation du Christ, il devient menace sociale. Le pouvoir politique s'étend à des domaines traditionnels des églises. En Angleterre, Élisabeth Ire (1533-1603) institue la première Poor Law (sur les soins aux pauvres). En France, Louis XIV par son édit de 1662 ordonne la création d'un hôpital dans chaque ville pour accueillir et enfermer les pauvres mendiants invalides, les enfants orphelins ou nés de parents mendiants.

Les « fous et les insensés » changent de nature, ils ne sont plus d'origine surnaturelle ou démoniaque, ni d'origine organique dans le cadre d'une médecine humorale. Ils deviennent l'objet d'une double approche, l'une mécanique corporelle (interaction du système vasculaire et nerveux), l'autre morale ou psychologique (conscience, esprit, pensée, imagination...). En France, cela se traduit par des institutions publiques (asiles d'aliénés), processus que Michel Foucault (1926-1984) a décrit comme le « grand renfermement ». En Angleterre, ce confinement se fait en structures privées dites madhouses « maisons de fous », phénomène appelé trade in lunacy « commerce des aliénés »[24].

Dans les armées, par l'édit du , Louis XIV met en place des services de santé, en établissant les offices de médecins et chirurgiens royaux (de l'armée du roi). La première école de chirurgien de marine est créée à Rochefort en 1722[25]. De même en Angleterre, la puissance maritime et l'expansion coloniale s'accompagne d'un essor des chirurgiens navigants (au moins un chirurgien, et son assistant, par navire)[26]. En Prusse, la chirurgie d'armée se développe avec la puissance militaire[27].

Dans le monde du travail, l'approche médicale est marqué par le traité de Bernardino Ramazzini (1633-1714) De morbis artificum diatriba, publié à Modène en 1700, traduit dans toutes les langues d'Europe, et paru en français en 1777 sous le titre Traité des maladies des artisans[28]. Au XIXe siècle, en France, la médicalisation de la classe ouvrière est aussi concernée par la réparation des accidents du travail et leur indemnisation (première caisse d'assurance spécifiques en 1868)[29].

L'hygiénisme du XIXe siècle lance de vastes programmes de protection sanitaire contre les fléaux modernes tels que l'alcoolisme, la tuberculose, l'absence de sécurité et d'hygiène dans les métiers manuels. De même la lutte contre les taudis et les logements insalubres, la règlementation du temps de travail des femmes et des enfants, l'hygiène scolaire et l'éducation physique, etc. font l'objet de nombreuses lois. L'influence des médecins joue sur plusieurs niveaux : en tant qu'élus, ils participent à la vie parlementaire et au travail en commissions, en tant qu'experts, ils s'appuient sur leurs publications scientifiques, et en tant que militants ils animent des associations de promotion de la santé dans de nombreux domaines[20].

L'âge d'or des médecins et de la médecine

Cette période va de la fin du XIXe siècle aux années 1960. C'est la mise en place d'une médecine de type scientifique avec Claude Bernard Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, avec les découvertes de Louis Pasteur et Robert Koch, l'utilisation des sérums et des vaccins, les progrès chirurgicaux, les premiers procédés d'imagerie (radiographies aux rayons X) etc. La médecine devient le modèle exemplaire de la notion de "progrès" dans les sociétés modernes.

En France, sous la IIIe République, de nombreux médecins s'adonnent à l'histoire de la médecine, une histoire qui vise à expliquer et justifier les mérites d'un chemin parcouru, et « qui doit imposer le silence aux contestataires éventuels », c'est-à-dire à ceux qui font remarquer que les médecins font aussi partie des pouvoirs en place et plutôt attentifs à défendre d'abord leurs intérêts professionnels[30].

Après la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée des antibiotiques, la promotion d'un droit à la santé, le développement des assurances sociales, la chute spectaculaire de la mortalité infantile et des maladies infectieuses portent le prestige de la médicalisation à son maximum. Les trente glorieuses sont aussi « l'âge d'or des docteurs [en médecine] »[31], où le prestige socio-culturel (discours médical perçu comme humanitaire et scientifique) s'accompagne de revenus en conséquence (consommation de soins de santé remboursés).

Critiques de la médicalisation (1960-2000)

Premières approches

Les premières critiques sont le fait de philosophes et d'historiens. En France, le médecin philosophe Georges Canguilhem (1904-1995) critique le réductionnisme biomédical notamment dans Le Normal et le pathologique. À l'opposé de Claude Bernard qui concevait la pathologie comme une déviation quantitative d'un état normal, Canguilhem indique que la maladie est aussi un changement qualitatif, où le vivant invente de nouvelles normes. Avant d'être objet de science, la maladie est d'abord une expérience de malade, donc toujours relative à une subjectivité (valeur esthétique ou morale de la maladie). L'organisme humain ne se réduit pas à des mécanismes physico-chimiques, le médecin doit prendre en compte l'environnement et la parole du malade[32].

Canguilhem note que, depuis la fin du XVIIIe siècle, le « triangle hippocratique » des trois « M » (rapports malade-médecin-maladie) se superpose d'un nouveau triangle, celui des trois « S » (santé-salubrité-sécurité). La salubrité suppose l'absence de maladie dans un environnement donné (elle relève du social et du génie civil). La sécurité affirme la possibilité d'éviter tous les risques potentiels, son objectif est globalisant : développement de biotechnologies, modification et contrôle de l'environnement et des comportements[33].

Son élève Michel Foucault (1926-1984) retrace l'histoire d'une police médicale dans plusieurs de ses ouvrages (Naissance de la Clinique, Histoire de la folie à l'âge classique...). Foucault décrit des processus médicaux de « regards », de discours, et d'interventions qu'il appellera biopolitique ou biopouvoir après 1970. Foucault utilise peu le terme de « médicalisation », mais il montre l'importance dominante du discours médical dans la vie sociale. Ces concepts seront repris par les sociologues anglo-saxons de la médicalisation[32],[34].

En Grande-Bretagne, le médecin historien Thomas McKeown (en) (1912-1988) étudie les statistiques sanitaires et les courbes de mortalité pour montrer que le déclin des maladies infectieuses est d'abord lié aux conditions économiques, à l'amélioration du niveau de vie et de la nutrition, avant les moyens médicaux eux-mêmes (sérums, vaccins et antibiotiques). Il insiste aussi sur le fait que les nouvelles grandes causes de mortalité du monde occidental sont liées aux conditions de vie modernes (The Role of Medicine 1979, The Origins of Human Disease 1988)[32].

Contestations radicales

Les critiques précédentes ne remettent pas en cause (ou de façon limitée) l'efficacité des pratiques médicales. Des critiques beaucoup plus virulentes apparaissent au cours des mouvements contestataires des années 1960-1970.

La médicalisation est dénoncée comme l'emprise d'un pouvoir médical servant les intérêts des classes dominantes. L'exemple le plus notoire est celui d'Ivan Illich (1926-2002) avec sa Nemésis médicale, l'expropriation de la santé, où il vise à démontrer que la médecine est devenue un système médico-industriel contre-productif, source de iatrogénèse, qu'elle prive les individus de leur autonomie, et qu'elle médicalise toutes les déviances[32].

Dans les années 1970-1980, de nombreux médecins et intellectuels publient des ouvrages critiques ou polémiques sur la médecine, instruisant de vastes dossiers à charge[35]. Par exemple, en France, Jacques Attali publie en 1979 L'ordre cannibale où il cherche à montrer que la médecine moderne s'inscrit dans un « ordre cannibale » issu de la préhistoire, mais qui se perpétue en cannibalisme marchand de prothèses informatiques et génétiques[36].

Dans les pays de langue anglaise, l'histoire professionnelle de la médecine devient de plus en plus socio-culturelle, se démarquant de l'histoire progressiste des « grands médecins ». Elle s'intéresse aux réalités sociales, au point de vue des malades, aux questions de race et de genre (histoire de la médicalisation des colonisés, des femmes...). Les féministes voient dans la médicalisation un processus patriarcal, ceux d'inspiration marxiste une façon d'assujettir les pauvres[35], et ceux d'inspiration freudienne une destitution de l'homme sujet du désir[37].

Parmi les sociologues critiques anglo-saxons, on trouve Talcott Parsons (1902-1979)[source insuffisante] « qui considère la maladie comme une déviance sociale, et confère au médecin seul le pouvoir de décider de la maladie ou de la santé de son patient qui, adoptant le "rôle" du malade, se soumet aux prescriptions médicales. Si Parsons est le premier à parler du pouvoir de régulation sociale inhérent à la médecine, des auteurs comme Irving Zola ou Eliot Freidson se montrent beaucoup plus critiques vis-à-vis de la médecine »[35]. Par exemple, le médecin a aussi des intérêts personnels autres que simplement le bien-être du patient, ou bien la maladie est aussi une construction sociale[35].

Temps de rigueurs

Dans les pays développés, la part des dépenses de santé par rapport au PNB augmente considérablement dans la deuxième moitié du XXe siècle. Aux États-Unis, elle passe de 4,5% en 1950 à 16% en 2006[38].

À la fin des années 1970, la période des « trente glorieuses » se termine par une crise économique (choc pétrolier). Cette crise entraîne de profondes conséquences dans le domaine de la santé. L'autorité médicale s'érode sous les effets de la gestion et du contrôle des coûts de santé. Des acteurs ou régulateurs de la médicalisation deviennent plus importants que les médecins eux-mêmes : secteur des assurances (sociales ou privées), secteur médico-industriell (pharmacie, biotechnologie...), économie de la santé, droit de la santé...

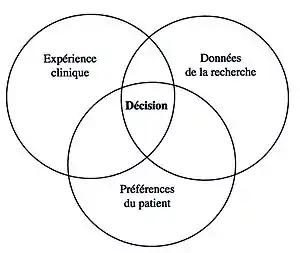

De plus en plus de patients s'organisent en association de consommateurs, dans le choix des assurances de santé, comme dans l'obtention de services médicaux (reconnaissance, diagnostics et traitements...)[31]. Dans la relation médecin-malade, la domination paternaliste devient une relation prestataire de service-consommateur, ou dans le meilleur des cas une participation-collaboration (autonomie et droits du patient).

La rigueur économique (coût/bénéfice) s'accompagne d'une critique pourtant sur la rigueur et l'efficacité des pratiques médicales, portée par Archibald Cochrane (1909-1988) qui publie en 1972 Effectiveness and Efficiency, ce qui conduira à l'Organisation Cochrane et à l'EBM[32].

À l'opposé, il existe aussi un courant critique des aspects réducteurs de la biomédecine, pouvant prôner une approche holistique, écologique de la santé, ou une médecine alternative ou complémentaire, parfois réunissant l'ensemble (médecine conventionnelle et non conventionnelle) sous le terme de « médecine intégrative »[39].

La médicalisation révèle alors son caractère hétérogène et contradictoire, car il s'agit d'un processus ambivalent qui peut aller dans les deux sens (médicalisation/démédicalisation ou extension/restriction de la médicalisation).

Médicalisation au XXIe siècle

Dans les années 1990, une réaction s'opère pour redéfinir la médicalisation. Quelques auteurs avaient déjà remarqué que la médicalisation n'était pas une expansion illimitée, mais qu'elle subissait aussi des contraintes (médicalisation rampante) voire des reculs (démédicalisation). D'autres insistent sur le caractère distinctif de la médicalisation contemporaine (contexte post-moderne) par rapport aux premières médicalisations historiques.

Définitions et caractéristiques

Au début du XXIe siècle, des auteurs proposent le concept plus large de « biomédicalisation » intégrant les transformations techniques et scientifiques de la médecine elle-même. D'autres des concepts plus spécialisés comme la « pharmaceutisation », la « molécularisation », la « génétisation »... pour insister sur l'importance particulière du rôle des industries pharmaceutiques et biotechnologiques.

Selon Peter Conrad, l'approche sociologique de la médicalisation consiste à dresser un constat et décrire un processus, et non pas à le juger (l'évaluer comme légitime ou justifié), contrairement à d'autres approches qui abordent la médicalisation en termes de sur-médicalisation ou de sous-médicalisation. Toujours selon Conrad, ces derniers problèmes (dont celui de « réalité » pathologique d'un phénomène) sont à mettre entre parenthèses par les sociologues, car relevant du domaine des médecins, du débat public, et des autorités de santé (politique, économie, éthique...)[38].

Des médicalisations comme celle de l'épilepsie, de l'alcoolisme, de la ménopause, ou du déficit de l'attention peuvent être étudiées de la même façon. En effet, lorsqu'une nouvelle entité est envisagée comme souffrance ou une maladie, elle ne devient pas ipso facto un problème médical, elle le devient à la suite d'un processus, par un besoin social de la définir comme telle[40].

Le processus de médicalisation n'a pas besoin d'être total ou achevé. Il peut s'opérer progressivement, par degrés ou par étapes, tout au long de différents débats (problèmes de définition, théories en discussions, modifications et oppositions des points de vue...). Des conditions comme la mort, la naissance, ou la maladie mentale grave, sont presque totalement médicalisées, alors que la ménopause ne l'est que partiellement. D'autres restent médicalisées a minima comme l'addiction sexuelle ou la violence conjugale[40]. La médicalisation n'est pas univoque, elle est aussi démédicalisation et remédicalisation[41].

Les premières approches de la médicalisation insistaient sur le rôle clé des médecins (biopouvoir, voire « impérialisme » médical » selon Illich). De façon simpliste, la médicalisation s'effectuait comme une annexion de problèmes existentiels ou sociétaux par la médecine. Mais plusieurs auteurs ont mis l'accent sur le rôle très important des mouvements sociaux, associations de malades, courants d'opinions dans les processus de médicalisation. Par exemple, le problème de l'alcoolisme a d'abord été mis en avant par des sociétés « d'alcooliques anonymes »[40].

La médicalisation apparait alors comme un fait social total impliquant l'ensemble des membres d'une société. « Loin d'être un impérialisme médical, la médicalisation est une forme d'action collective. Bien que la profession médicale ait joué un rôle historique central, les médecins ne s'approprient pas de nouveaux problèmes en posant simplement des étiquettes sur des patients sans défense »[34].

Pratiques inutiles, de faible valeur

.jpg.webp)

Le Dartmouth Atlas Project mené dans le The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice, a identifié des fluctuations géographiques, des soins de santé inutiles, des variations injustifiées des coûts de santé, et la corrélation inverse avec les indicateurs de qualité de soins; ou l'absence de corrélation avec un bénéfice; Si le projet a aidé le diagnostic, il n'a pas fourni d'outil consensuel pour traiter la surmédicalisation[42].

Cette prise de conscience amena des sociétés savantes, à la suite de l'American Board of Internal Medicine Foundation, au travers de la structure et campagne Choisir avec soin, au premier pas de créer avec les sociétés savantes, des listes de pratiques à remettre en cause, à discuter entre patients et soignants pratiquants, ainsi que dans les UFR de médecine, et permettre d'éclairer la discussion en vue d'une décision médicale partagée, cependant elles n'ont pas fait la preuve de leur efficacité coût-bénéfice ou bénéfice-risque.

- États-Unis (2012) : Choosing Wisely USA ;

- Italie (2012) : Choosing Wisely Italia ;

- Canada (2014) : Choisir Avec Soin Canada ;

- Australie (2015) : Choosing Wisely Australia ;

- Suisse (2017) : Smarter Medecine ;

- France :

Bibliographie

- Ivan Illich, Némésis médicale, l'expropriation de la santé, Seuil, .

- Jean-Pierre Goubert (dir.), La médicalisation de la société française, 1770-1830, Waterloo, Ontario, Historical Reflections Press, , 304 p. (ISBN 0-88898-035-3).

- Jacques Léonard, La médecine entre les pouvoirs et les savoirs, histoire intellectuelle et politique de la médecine française au XIXe siècle, Paris, Aubier, , 384 p. (ISBN 2-7007-0230-1), chap. XVIII (« Progrès et limites de la médicalisation »).

- (en) Roy Porter, The Eighteenth century, Cambridge (GB), Cambridge University Press, , 556 p. (ISBN 0-521-38135-5)dans The Western Medical Tradition, 800 BC to AD 1800, The Wellcome Institute for the History of Medicine, London.

- Mirko D. Grmek (dir.) et Olivier Faure (trad. de l'italien), Histoire de la pensée médicale en Occident, vol. 2 : De la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, , 376 p. (ISBN 978-2-02-115707-9), « Les stratégies sanitaires »

- Mirko D. Grmek (dir.) et William F. Bynum (trad. de l'italien), Histoire de la pensée médicale en Occident, vol. 3 : Du romantisme à la science moderne, Paris, Seuil, , 422 p. (ISBN 2-02-022141-1), « Médecine et société ».

- Dominique Lecourt (dir.) et Christiane Sinding, Dictionnaire de la pensée médicale (article « Critiques de la médecine »), Paris, PUF, , 1270 p. (ISBN 2-13-053960-2).

- (en) Peter Conrad, The medicalization of society, on the transformation of Human Conditions into Treatable Disorders, Baltimore (Md.), Johns Hopkins University Press, , 204 p. (ISBN 978-0-8018-8584-6 et 0-8018-8584-1).

- (en) Robert B. Baker (dir.), The Cambridge World History of Medical Ethics, New York, Cambridge University Press, , 876 p. (ISBN 978-0-521-88879-0), chap. 7 (« Medical Ethics throught the Life Cycle in Europe and the Americas »).

Notes et références

- « Foucault et la médicalisation du crime », sur Le Courrier, (consulté le )

- Jean-Pierre Goubert 1982, p. 4.

- (en) Peter Conrad, Joseph W. Schneiderb, « Looking at levels of medicalization: A comment on strong's critique of the thesis of medical imperialism », Social Science & Medicine, vol. 14, no 1, , p. 75-79 (DOI 10.1016/S0271-7123(80)90804-4).

- Séverin Muller, Pierre Fournier et Cédric Lomba, Les travailleurs du médicament. L'industrie pharmaceutique sous observation, Eres, , p. 57.

- Bernard Frédérick, Dictionnaire des questions internationales, Editions de l'Atelier, , p. 40.

- Olivier Faure 1997, p. 279-280.

- Olivier Faure 1997, p. 289.

- Olivier Faure 1997, p. 292-296.

- Jean-Pierre Goubert 1982, p. 5-6.

- Jean-Pierre Goubert 1982, p. 6-8.

- Jean-Pierre Goubert 1982, p. 12.

- Jean-Pierre Goubert 1982, p. 8 et 11.

- Jacques Léonard 1981, p. 302-303 et 310.

- Robert B. Baker 2009, p. 137.

- Robert B. Baker 2009, p. 139-140.

- (en) Kenneth F. Kiple (dir.) et Elisabeth Lomax, The Cambridge World History of Human Disease, Cambridge, Cambridge University Press, , 1176 p. (ISBN 0-521-33286-9), partie III, chap. 4 (« Diseases of Infancy and Early Childhood »), p. 147-151.

- Jean-Charles Sournia (dir.) et Samuel Kotek, Histoire de la médecine, t. VII, Albin Michel / Laffont / Tchou, , « Histoire générale de la pédiatrie, des origines à la fin du XVIIIe siècle », p. 118

- Robert B. Baker 2009, p. 145-146.

- Alain Rey (dir.), Dictionnaire culturel en langue française, t. III, Le Robert, (ISBN 978-2-84902-178-1), p. 1500.

- Jacques Léonard 1981, p. 314-321.

- Robert B. Baker 2009, p. 138-139.

- Alain Rey, Dictionnaire culturel de la langue française, t. II, Le Robert, (ISBN 978-2-84902-177-4), p. 1339 et 1341.

- Robert B. Baker 2009, p. 149-151.

- Roy Porter 1995, p. 425-428.

- P. Pluchon, Histoire des médecins et pharmaciens de marine et des colonies, Toulouse, Privat, , 430 p. (ISBN 2-7089-5322-2), p. 422.

- Roy Porter 1995, p. 436.

- Emile Forgue et Alain Bouchet, La chirurgie jusqu'à la fin du XVIIIIe siècle, Albin Michel / Laffont / Tchou, , p. 208.dans Histoire de la Médecine, de la Pharmacie, de l'art dentaire et de l'art vétérinaire, tome III, J. Poulet et J.-C. Sournia (dir.)

- Olivier Faure 1997, p. 288.

- Jacques Léonard 1981, p. 307-308.

- Jacques Léonard 1981, p. 327.

- Peter Conrad 2007, p. 14-15.

- Christiane Sinding 2004, p. 300-302.

- Bernardino Fantini (dir.) et Giovanni Berlinguer, Histoire de la pensée médicale contemporaine, Evolutions, découvertes, controverses., Seuil, , 531 p. (ISBN 978-2-02-096744-0), partie III, chap. 17 (« Les systèmes de santé »), p. 319-320.

- Peter Conrad 2007, p. 8-9.

- Christiane Sinding 2004, p. 303-304.

- Jacques Attali, L'ordre cannibale, vie et mort de la médecine, Grasset, , 325 p. (ISBN 2-246-00836-0), p. 4e de couverture.

- Jean Clavreul, L'ordre médical, Seuil, , 283 p. (ISBN 2-02-004763-2), p. 4e de couverture.

- Peter Conrad 2007, p. 4-5.

- Peter Conrad 2007, p. 12.

- Peter Conrad 2007, p. 5-6.

- Peter Conrad 2007, p. 7.

- (en) Sarah Kliff, « How much money do we waste on useless health care? », sur Vox, Vox, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Ressource relative à la santé :

- Portail de la sociologie

- Portail de la médecine