Caquins de Bretagne

Caquins et Cacous (terme breton kakouz) sont des termes dépréciatifs qui désignent des groupes d'habitants exerçant le métier de tonnelier et surtout de cordier[1], frappés d'exclusion et de répulsion dans leurs villages situés en Bretagne, entre le XIIIe siècle et les temps modernes. Les Cacous étaient aussi désignés par les termes de Caqueux[1], Caevus, Cacoi/s, Coquins[2]. On suppose que l'exclusion des cacous s'appuie sur la peur de la lèpre et que pour les habitants, ces cordiers caquins auraient été des descendants de lépreux. Si cette origine lépreuse ainsi que leur consanguinité certaine, jusqu'au XVIIIe siècle, fait qu'on les rapproche souvent des populations de cagots (ou crestians) du sud-ouest de la France, ou de crétins des Alpes suisses, il n'est cependant jamais fait mention de particularités physiques ou mentales spécifiques aux Caquins.

Une population réprouvée

Frappés de tabou, les caquins vivaient comme des proscrits considérés comme des descendants de lépreux. Le pouvoir civil avait édicté des textes pour régir ces « parias ».

Statut juridique et ségrégation

Le 12 février 1425, le duc Jean V de Bretagne dans ses constitutions interdit aux caquins de faire du commerce et exige leur séparation des autres. Toutefois, le 16 avril 1447, le duc permet aux caqueux de prendre des terres à louage dans l’évêché de Vannes comme ailleurs sans doute[3].

Le 18 décembre 1456, le duc de Bretagne Pierre II rend une longue ordonnance sur les fouages (l’impôt payé par chaque feu). Les caquins sont exempts de cette taxe : le duc apparemment va se borner à constater cette exemption. Mais, il commence par rappeler que les caqueux doivent «… vivre du mestier de cordage et de faire des mesures de bois à bled et aultres ouvrages… ». Puis, il leur fait grief d’« affermer héritages et y font labourage et aussi marchandent publiquement de plusieurs marchandises aultres que celles que doibvent faire, dont en sont partie d’eulx grandement enrichis, … ».

En 1475, un mandement du duc de Bretagne François II va mettre les caqueux dans une situation misérable qu’ils ne connaissaient plus depuis de longues années. Le 5 décembre 1475, le duc leur interdit le métier de faiseur de mesures de bois que son prédécesseur, le duc Pierre II leur avait reconnu « comme accoutumé d’ancienneté ». Or il s'agissait de leur gagne-pain de l’hiver. Le duc leur interdit de prendre aussi à ferme des terres, sous peine de confiscation ; et il interdit à tout sujet de les donner à bail, sous la même peine ; enfin le duc prescrit « à tous les caqueux hommes et femmes, quand ils sortent de la maladrerie, de porter en lieu apparent de leur vêtement la marque rouge ».

Le 14 juin 1477, le duc François II dans une ordonnance atténue les sévérités de l’ordonnance de 1475 en faveur des caquins de Saint-Malo et vraisemblablement valable ailleurs. Il fut représenté au duc que les familles de caqueux étaient nombreuses, que la cessation de leur labourage et sans doute aussi de leur métier de barattier, les réduisait à mourir de faim ; qu’il leur faudrait se mettre à mendier au-dehors. Le duc comprit le danger du vagabondage des caquins qu’il se voyait impuissant à empêcher, et crut apparemment le prévenir en autorisant la ferme des terres ; mais avec beaucoup de parcimonie[3]

Juridiquement, les cordiers étaient considérés comme des lépreux. La lèpre n'est pas héréditaire et les cacous n'étaient pas lépreux[4]. Mais aucun des documents qui concernaient les lépreux au XVe siècle ne prévoyait de terme à l'application de mesures prises à l'encontre de victimes d'une maladie considérée à l'époque implicitement comme inguérissable et héréditaire[5]. Au point de vue de l’impôt, le régime d'imposition était très divers selon les lieux. Par exemple, l’aveu de Saint Brieuc de 1690 précise que les caquins « … ne devaient aucun fouage au Roy et ne payent aucune rente ny devoirs au dit seigneur Evesque pour leurs dites maisons nommées caquinneries, mais tous ensemble luy doivent payer une taille de vingt livres monnoye au premier jour de chaque année… ». Voilà peut-être pourquoi dans les siècles précédents les caquins étaient jalousés et réputés aisés par la population environnante au point que les Ducs dans leurs ordonnances cherchèrent à limiter leur supposée aisance. Une taille de 20 livres pour l’ensemble des caquins du diocèse, même en supposant qu’il y ait une soixantaine de familles (52 caquins assujetis à l’égail de 1635) cela fait un impôt de 4 sols ou 48 deniers par caquins ou famille de caquins ; un artisan ou un laboureur payait quant à lui 2 à 3 livres de capitation à cette époque (capitation de Langueux en 1696). Cependant les caquins étaient « contraignables » les uns envers les autres du paiement de cette taille car en cas de non-paiement, le premier pris par les officiers de l’évêque restait responsable devant ses semblables, sauf s’il introduisait un « recours vers les autres ».

Quand ils n'étaient pas rattachés au domaine royal, les cacous étaient « réputés serfs de l'Église ». Ils devaient alors rente à l'évêque, un licol de bon chanvre pour son cheval, un ou deux sous plutôt en pratique. Les Cacous demeuraient justiciables des regaires au temporel, des officialités au spirituel : la jurisprudence était constante à cet égard jusqu'au XVIIIe siècle (ce qui n'empêchait pas, théoriquement, lorsqu'il y avait commun accord des parties, de saisir la justice civile).

En échange, ils gardaient la jouissance de coutumes analogues à celle qui était instaurée à Vitré en 1497 : les cacous avaient droit à toutes les lies de vin, au pain de froment d’un denier par semaine et par boulanger, à cinq charretées de bois de chauffage, à un pot de vin et à une fouace lors de chaque mariage[6]. En 1682 encore, ceux de Pontivy jouissaient d’un tel droit à la foire de la Toussaint. Ils fournissaient en contrepartie les cordes pour l’église paroissiale, celles pour les pendaisons et celle du puits du château.

À d’infinies variantes près les usages étaient équivalents ailleurs, non sans qu'au détour d'un document surgisse la mention de leur supposée origine lépreuse, comme à Loudéac où les cordiers devaient assister au jeu de la quintaine « tenans en main une baguette blanche »[7].

Ces menues vexations étaient alors banales même si la condition juridique des cordiers n'était pas particulièrement mauvaise. Leur condition matérielle était relativement bonne même, grâce aux menus droits dont ils jouissaient, grâce surtout à une spécialisation économique dans une production aux débouchés assurés[5]. Mais en dépit de cela, les Cacous étaient l'objet d'une très forte ségrégation.

Ségrégation de lieux d'habitation

Mis à l'écart, victimes d'une sorte de racisme populaire, fortement ancré localement, il était défendu aux Cacous, selon les lieux, sous les peines les plus sévères, d'habiter dans les villes et les villages. Ils vivaient dans des quartiers spéciaux, dans des hameaux ou villages isolés, souvent d’anciennes léproseries, « maladreries », « caquineries », « Madeleine »[5] :

« Depuis au moins le XVe siècle, le métier de cordier est le monopole des parias, considérés comme les descendants des lépreux : ils vivent dans des hameaux séparés, ont des lieux de culte ainsi que des cimetières qui leur sont réservés. (...) La chapelle de la Madeleine, aujourd'hui en Penmarc'h, leur est manifestement destinée. En effet, les toponymes « La Madeleine » sont synonymes de noms de lieux comme « La Maladrerie » (léproserie) et sainte Madeleine est la patronne des cordiers[8]. »

Ségrégation de naissance et de baptême

Le clergé paroissial n’enregistrait les baptêmes des enfants des Cacous que dans les pages spéciales utilisées pour les enfants illégitimes. Le trait, trop systématique pour tenir à la fantaisie de quelques clercs, était encore éclairé par une pratique comme celle relevée à Noyal-Pontivy, où un cahier spécial leur associe, de 1645 à 1668, les Irlandais (réfugiés arrivant alors par milliers en Bretagne et vivant pour la plupart de mendicité) : parias, pouilleux et enfants du péché en somme[5].

Ségrégation de lieux de culte et d'enterrement

Les cordiers étaient aussi tenus à l'écart pour les actes de la vie civile et religieuse. Ils avaient leur chapelle et leur cimetière.

Cimetières

Dans les cimetières des cacous, étaient enterrés uniquement leurs morts, mais tous leurs morts. Les parrains et marraines de leurs enfants, leurs conjoints, les assistants à leurs obsèques étaient tous des cordiers. Le parlement de Rennes fut obligé d’intervenir pour leur faire accorder la sépulture. Des affaires de justice illustrent des sentiments collectifs d’une violence difficilement imaginable, même dans les normes du temps. Ainsi, un fidèle administré des sainctz sacrements, mort dans la communion de la saincte Église, et enseveli au cimetière paroissial, fut déterré par la populace comme estant de la race des caquins en mai 1647 à Saint-Brieuc, dans une cité épiscopale et un port encore relativement actif, ouvert. En 1689, les mêmes événements se produisent à Kervignac, malgré la résistance des cordiers[5].

Deux ans auparavant, à Pluvigner, en 1687-1688, une demande faite par des cordiers d'accorder dans l’église paroissiale une sépulture à cordière déclenche des actes extrêmement violents de la part du reste de la population. Un menuisier du bourg interrompt tout d'abord la grand messe pour réclamer une clôture au bas de l'église, afin de séparer les caquins des autres paroissiens. Puis (le 10 mai 1687), le convoi funèbre est attaqué à coups de pierres, les porteurs du corps et de la croix sont blessés, le corps tombe à deux reprises. Le sénéchal de la juridiction, présent, est assailli par deux ou trois cents personnes. Magistrats et cordiers doivent fuir, des femmes du bourg ramènent le cadavre sur un chemin hors du bourg où il reste trois jours, à demi dévoré par les chiens[5]. En janvier 1688, les paroissiens, femmes en tête de nouveau, s’emparent de force d'un nouveau cadavre et l'abandonnent sur les chemins. Le 23 janvier, le sénéchal d'Auray se déplace en personne, avec le substitut du procureur du roi, procureur, avocat, sergent : même grêle de pierres, injures ; église assiégée ; il faut tirer en l’air pour se dégager ; le corps, bien sûr, sera déterré et abandonné près du village des caquins. Il faut leur casser la teste, déclare, en breton, un paroissien. Quand elle eust deub estre pendue, le corps n’entreroit point dans l'église, et qu'il falloit plus tost casser la teste à tous ceux qui voudroient le faire entrer : ce sont les propos d'une femme selon le procès-verbal. On prévient le recteur qu'il seroit le premier tué et jetté dans un fossé comme un chien. Le roi lui-même est défié : quand le Roy y seroit, on empescheroit bien qu'on enterrast les cordiers dans l'église. Il n’y a pas de mort, mais la résistance est faible ; les sommets de la violence sont atteints : violence des paroles, violence contre les autorités, violence des femmes[5]. En janvier 1688, à l'occasion d'un nouveau décès, le recteur mène le convoi, mais un seul prêtre l'accompagne[5].

Rôle du clergé

Une partie des prêtres approuvait en théorie les cordiers, mais leur comportement restait prudent devant les réactions de la population. Lors de premiers incidents à Pluvigner, en mai 1687, ils s'enferment dans la sacristie : ils exigent qu'on leur amène le corps[5]. Pour le Vannetais, en 1681, les cordiers d’Hennebont dénoncent des ordonnances de l’évêque de Vannes qui imposent la purification de leurs épouses, lors des relevailles dans les chapelles de cordiers. On relevait la même attitude, à Hennebont justement, en 1633[5]. Mais les évêques, leurs vicaires généraux en fait, consacrent simplement, surtout à cette époque, la tradition et l'opinion commune.

Un évêque comme celui de Vannes défend le statu quo, c'est-à-dire surtout rente et autorité. Sur le terrain, tout est affaire de personne... et de rapport de forces. Le vicaire de Saint-Caradec d’Hennebont a refusé en 1679 d'enterrer dans l’église une cordière. Le recteur de Pluvigner adopte courageusement l’attitude contraire, mais c’est un étranger, un homme hors de son païs comme on le lui rappelle. Le recteur de Saint-Brieuc rapportant l’exhumation de 1647 manifeste indiscutablement sa réprobation. Le clergé n’a pas, au XVIIe siècle, encouragé l’évolution : il l’a, selon les lieux et circonstances, suivie ou freinée.

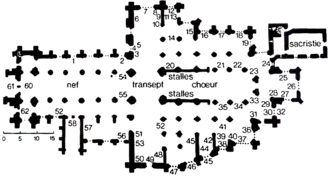

Églises et chapelles

Les cacous avaient leur chapelle, ou bien dans certains cas, ils avaient accès à l'église paroissiale, mais dans ces cas, ils n’avaient droit qu'au bas de l’église, proche la porte mesme derriere le peuple femenin, et encore, quand il n’y a pas presse : quand il y a grand concours de peuple [ils restent] hors l'églize. À Plounevez-Moëdec, un petit réduit situé au pied de la tour de l'église, communiquant avec elle par « une sorte de barbacane », est appelé au XIXe siècle « toul al loar », le trou des lépreux[5]. Dans de nombreux cas, les cacous n'entraient que par une porte de taille, un bénitier spécial leur était réservé et ils étaient relégués au fond, avec des sièges séparés du reste des fidèles, c'était le cas par exemple en Bretagne à Gouesnou et au Faou dans le Finistère. Les sacrements même leur étaient interdits en certains endroits pour la même raison qu'aux animaux non humains. Voulaient-ils du pain bénit ? On bailloit a ung deux... du pain benist sur le fond d’ung chapeau, lequel ils distribuaient entreux. Communier ? On leur a porté une table de communion au bas de l'eglize[5].

Ségrégation de nourriture

Les cacous ne se rendaient au village que pour leurs besoins les plus pressants, ils ne pouvaient toucher les aliments que de leur baguette, avant achat, ils ne pouvaient puiser l'eau aux mêmes fontaines que les autres habitants, et devaient porter un signe distinctif, baguette ici, corne là avec laquelle ils accommodent leurs cordages[5]. Il leur était défendu de cultiver d'autres champs que leurs jardins. Mais cette disposition, qui réduisait ceux qui n’avaient pas de terre à mourir de faim, fut modifiée en 1477 par le duc François[2].

Ségrégation vestimentaire

Dans la Bretagne, un ancien registre[9] permet de savoir que les cacous ne pouvaient voyager dans le duché que vêtus de rouge[2].

Les métiers de cordier et de tonnelier

La ségrégation des caquins paraît être avant tout une ségrégation de métier. La tradition étymologique (caque, voir plus bas) fait remonter le breton kakouz au métier de tonnelier. C'est cependant discutable, d'autant plus que c'est surtout au métier de cordier que les caquins sont associés, métier traditionnellement déshonorant en Bretagne, et ce jusqu'au XXe siècle[10]. Par ailleurs, c'est davantage à la confection de boisseaux à blé et de barattes à beurre[11] que de caques que les cacous sont destinés, dans les textes les plus anciens.

Les cordiers n'étaient sans doute pas lépreux, mais descendants, ou au pire parents, dans les temps les plus éloignés, de lépreux. Le métier de cordier exige une certaine habileté manuelle. Or la lèpre provoque des lésions cutanées et nerveuses progressives et permanentes des membres en particulier, et n’aurait sans doute pas permis à un lépreux de préparer le chanvre, de le teiller et de le peigner, pour le débarrasser des débris et de séparer les fibres en fils très fins pour finalement le filer avec autour de sa taille, une touffe de chanvre en bataille, que ses mains vont transformer en corde. Aucun lépreux n'a jamais pu faire ce travail, contrairement à ce qu'affirment les historiens du XIXe siècle[3].

Les conditions matérielles des cacous n'étaient pas toujours mauvaises. La Marine bretonne eut, en effet, besoin de cordages pour ses bateaux et certains cordiers firent fortune[12]. Par ailleurs, les caquineries dépendant du diocèse et non du pouvoir civil régalien, les caquins purent aussi, jusqu'au mandement de 1477, vivre assez bien de l'agriculture sans être écrasés par les mêmes impôts que les autres paysans. C'est même cette fortune de ceux qui avaient hérité des privilèges de leurs ancêtres malades sans hériter de leur maladie qui expliquerait la haine (par jalousie) qui a pu mener à leur ostracisation, et à la décision de François II, par ce mandement de 1477, de limiter leurs droits d'acquérir des terres[3].

Préjugés populaires

Les cordiers étaient l'objet du plus profond mépris partout pratiquement en Bretagne. En 1636, Dubuisson-Aubenay parcourant la Bretagne relève à plusieurs reprises qu'on les considère comme infâmes, le métier comme ignominieux[13]. En 1649, on relève par hasard à Hennebont le surnom d'une fille débauchée : la Caquine[14]. Vers 1675 le Père Carme Alexandre brode dans des vers de mirliton sur un thème voisin[5] :

« ... Cordiers sont caquins

et les caquins sont des coquins[15] »

L'opinion populaire n’est certainement pas unanime dans son opposition aux caquins, et ceci dès le XVIIe siècle : même en Basse-Bretagne, dans certaines paroisses, on tolère au moins ceux-ci dans l’église, et leurs cadavres dans l’église ou le cimetière paroissial. Ainsi au Faouët on admettait les cordiers dans l’église et à Plouay on les y enterrait.

Ce qui en revanche demeure est un sentiment diffus d'hostilité, et localement une opposition violente. À la fin du XVIIIe siècle ainsi Jacques Cambry[16] évoque, à propos de Saint-Pol-de-Léon, le mépris dans lequel on y tient les cacous-cordiers. En 1836, Souvestre affirme que le préjugé a disparu de l'arrondissement de Morlaix, mais le relève toujours vivant près de Lorient[17]. À la même époque, un paysan de Péaule dont la fille est enceinte d'un cordier préfère accepter le déshonneur et refuser le mariage[7]. En 1854, le « préjugé » de même n'a pas disparu de Maroué et sa région[18]. Vers 1900, à Plouhinec, l'appartenance à une famille de cordiers est encore un obstacle à un bon mariage[19]. Gérard Cissé dans son étude sur « Les lépreux et les kakouz de Quillimerien », un hameau rattaché à Saint-Renan, près de Brest, a recueilli des témoignages dans le village qui prouvent que, jusqu'au début des années 1960, les villageois évitaient de fréquenter les habitants de Quillimerien, pour la plupart descendants de cordiers[10].

Des discriminations et des violences qui ont différé selon les régions de Bretagne

Les violences dont font l'objet les caquins se relevaient dans la partie occidentale de la Bretagne seulement. En 1636, Dubuisson-Aubenay[13] notait déjà, avec un étonnement perceptible, mais sans avancer d'explication, que les caquins étaient rejetés avec violence dans le diocèse de Saint-Brieuc, de Quimper, en Cornouaille — il n’était pas allé en Trégor ni en Léon —, dans une moindre mesure en Vannetais, mais pas du tout en Pays Nantais.

Les caquins, même dans ces régions, restaient de très petites minorités. À titre d'exemple, 15 sépultures à Péaule de 1632 à 1668, 9 pères et 20 enfants en tout à Noyal-Pontivy au milieu du XVIIe siècle. À Quimper, Trévédy[20] compte 18 enfants pour 8 couples de 1633 à 1643, 29 enfants de 1644 à 1667[5].

Les raisons de ce racisme populaire

Les raisons les plus diverses ont été données pour expliquer le phénomène. Chacun y est allé de son hypothèse, en fonction des conceptions de chaque époque et de chaque auteur. L’origine « juive » des caquins n’est qu’une des traditions consignées en 1890 par A. Le Braz[21], après Souvestre[17]. Les autres se réfèrent aux Égyptiens ou Bohémiens, aux captifs des Croisés, à des Croisés lépreux et... aux Sarrasins de 732[5]. Même si le fil se perd, l’opinion commune retient « quelque chose de louche », selon la formule de Rosenzweig[1]. La vie isolée des cordiers, la fourniture par leurs soins des cordes de pendus[1] (le rôle de cet élément est encore attesté au XIXe siècle) n’ont pas dû évidemment arranger les choses.

L'explication traditionnelle était qu'il s'agissait de familles lépreuses ou de descendants de lépreux. Mais ce n'est pas la peur de la maladie qui a pu provoquer la haine collective. Le docteur Yves Guy du CNRS, auteur notamment du rapport « Sur les origines possibles de la ségrégation des Cagots », ayant eu à soigner des lépreux, nota le premier que la notion (encore acceptée à la fin du XIXe siècle) de « lèpre blanche » (héréditaire) est invalidée par l'étude contemporaine de cette maladie[22]. C'est sans doute le fait que ces descendants de lépreux aient hérité des privilèges (protection de l'Église et exemptions d'impôts, notamment du fouage) de leurs ancêtres malades sans hériter de leur maladie, qui a fini par les ostraciser. Ceci ajouté aux fantasmes collectifs qui avaient fait d'eux une race réprouvée, marquée par la malédiction divine de la lèpre qu'on imaginait héréditaire, et qui allait jusqu'à les faire passer pour des descendants de juifs[23].

Origines et évolution

Les statuts de Raoul Rolland, évêque de Tréguier (1435-1441) évoquent déjà les cacosi. Un document de 1444[5] parle des cacoust, et un mandement ducal de 1475 utilise le terme caqueux. Jean Bedouyn, enseveli à Caro en 1563, est désigné comme lépreux et caquin, le recteur de Campénéac écrit de même cachini seu leprosi au début du XVIIe siècle et, achevant le glissement sémantique de « lépreux » et « cordier » (les lépreux étaient obligatoirement cordiers de métiers) vers « caquin », son confrère de Guémené-sur-Scorff baptise vers 1620 des enfants de cordiers appeliez caquins[5].

Cordier, « cordier natif » — allusion à l’hérédité — ou même natif tout court est devenu au XVIIe siècle le terme usuel, dans le langage écrit en tout cas, et le restera désormais. Il évoque naturellement le métier exercé par les intéressés, celui auquel les destine le mandement de 1475 cité dans cet article[5].

En langue bretonne cependant la terminologie unique, pour le lépreux comme pour les cordiers, est kakouz. Plusieurs générations après la disparition de la lèpre (acquise avant la fin du XVIe siècle, partout en Bretagne), les « héritiers » des malades gardent non seulement le qualificatif, mais également tous les privilèges — au sens précis du terme —, de droit et de fait, des anciens lépreux[5].

En 1716, Dom Louis Le Pelletier, dans le plus ancien dictionnaire de breton[23] qui fasse mention de ce nom de cacous, le présente comme un terme injurieux adressé aux cordiers et tonneliers et qu'il fait dériver du français caque : petit tonneau qui servait de conditionnement pour les harengs (et dont l'odeur est par conséquent fétide). Il suppose par ailleurs que ces deux métiers, toujours exercés hors des villes, sont à l'origine d'une tradition de ségrégation qui a par la suite trouvé des justifications mythologiques (la légende populaire qui fait d'eux, encore à son époque, des juifs lépreux héréditaires). Mais les raisons en sont douteuses (le besoin de beaucoup d'espace pour les cordiers, le bruit pour les tonneliers) et les caquins semblent avant tout associés au métier de cordier ; secondairement à celui de tonnelier (plus précisément, au XVe siècle, à celui de la fabrication des boisseaux à mesurer le blé et à des barattes à beurre)[24]. Ce qui remet en cause cette étymologie qui fut ensuite communément admise.

Il est plus probable que le mot remonte au caquet dont les lépreux se servaient pour boire aux fontaines publiques. Ce qui est certain, c'est que l'abbé Helliet[24], en 1913, considère encore le breton cacous comme une injure usitée : selon lui, celle que les enfants adressent toujours, en 1913, aux cordiers. Ce qui signifie que dans les campagnes bretonnes, cordier n'est toujours pas une profession honorable en 1913...

Le Pelletier propose encore une alternative étymologique assez convaincante, mais qui ne sera pas reprise par les étymologistes postérieurs (et pour cause...), qui serait de rattacher le mot cacous à cac'h, littéralement "merde" en breton (kaoc'h en breton moderne KLT). Le suffixe -ouz est en effet assez prolifique en breton, sur racine verbale (kac'het, "chier"). Les "cacous" seraient ainsi avant tout des "merdeux", du point de vue de la langue bretonne... Et une injure aussi ample pouvant s'appliquer à toutes formes de réprouvés à la réputation souillée, on pourrait alors comprendre que lépreux, descendants des juifs, cordiers et tonneliers héréditaires -peut-être héritiers d'un groupe ségrégé pour des raisons qui se perdraient dans les plus lointaines origines des traditions populaires- se trouvent confondus dans l'imaginaire collectif...

On peut enfin supposer que kakouz est tout simplement un mot parent du français cagot et de ses nombreuses variations.

La « révolte »[pas clair] des intouchables

Tout au long du XVIIe siècle, les caquins ont laissé la trace d'efforts insensibles mais constants pour imposer leur entrée dans la communauté. La diversité même de ces efforts témoigne d'une volonté des caquins de vivre comme tout le monde, et non pas seulement d'imposer leur présence dans une occasion ou un lieu précis : achats, fréquentation des assemblées, participation à la messe et aux processions, lieu de sépulture sont autant d'objets de conflit.

En 1667 ainsi douze habitants de Quimper, dans la rue Neuve, assignent les caquins dont ils ont le malheur d'être les voisins[pas clair] : les caquins veulent se faire baptiser et enterrer avec les autres habitants, ils manient et gouttent les denrées[pas clair] sans user de leur baguette, ils puisent l'eau dans la fontaine Saint-Corentin comme tout le monde, et tout ceci depuis quelques années[pas clair]. De la réponse du procureur des cordiers, un trait surtout doit être retenu : il souligne, méprisant, que les accusateurs sont les moindres de la rue Neufve[pas clair], situant bien le niveau social de l'ostracisme[5].

De même, en Vannetais, les caquins ont laissé la trace d'efforts pour échapper à la juridiction ecclésiastique[1] et ils ont, surtout, effectué les mêmes tentatives d'insertion dans la vie « normale »[pas clair]. En 1647, à Hennebont, le vieux Olivier Brellic, couturier, dépose avoir vu depuis quelque temps les caquins s’émanciper de marcher dans les processions, renoncer à leur baguette pour toucher la viande. Jean Terrien, laboureur, ajoute qu'ils renoncent depuis peu à porter la corne, leur signe distinctif. Jacques Montfort, autre laboureur, précise encore que depuis peu ils se mêlent aux paroissiens et prétendent se mettre dans l'église après les hommes certes, mais avant les femmes ! Un caquin, de son côté, rapporte avoir vu ailleurs, dans sa jeunesse, les cordiers fréquenter parmi le monde, et même la messe, sans opposition : c'était lors de son apprentissage. En 1647 de plus, même en Vannetais, le front anticaquin commence à se lézarder : un filacier — probablement en relation d'affaires avec les cordiers il est vrai — témoigne que, dans sa paroisse d'origine, Priziac, les cordiers vont librement sur les foires et marchés, qu'on les enterre dans l'église paroissiale, qu'ils vont aux processions avant les femmes — après les hommes quand même —, qu'il ne les a jamais entendu appeler caquins ou ladres[5]...

L'appui des notables

Ce rôle s'affirme par des attitudes individuelles d’abord : en 1666 à Plouay un enfant de cordier est tenu sur les fonts par Pierre du Botdéru, baron du Plessis, et Renée Lohéac, dame de Quervranic. À Pluvigner, théâtre des violents incidents de 1687-1688, le seigneur du fief est également favorable aux cordiers. À Quimper, honorable homme Jean Lespaignol est parrain d’un enfant de cordier en 1637, de même l’année suivante Jacques Quintin, porte-croix de la cathédrale, et un peu plus tard un procureur au présidial, ainsi que l’épouse d’un maître-chirurgien, et un sieur. À Vannes, Dubuisson-Aubenay note que certains caquins se sont mariés et sont reçus dans les autres maisons de la bourgeoisie, ce qu’il explique par la richesse des cordiers.

Beaucoup plus largement, la magistrature se montre au XVIIe siècle constamment favorable aux cordiers. Lors du procès quimpérois de 1667, le procureur du roi soutient les cordiers, et le présidial suit ses conclusions en déboutant les habitants plaignants. En 1679, le sénéchal d’Hennebont juge dans le même sens une affaire de sépulture, en ordonnant de treter a l'advenir les caquins comme les autres paroissiens. L’affaire monte en appel au Parlement, mais en vain : le substitut du procureur général du roi se prononce pour le rejet de l’appel, et obtient de la Cour la condamnation des appelants aux dépens et à une amende. L’arrêt est historique et invoqué ensuite par les cordiers pour justifier leurs prétentions, ainsi à Pluvigner en 1687-1688. À cette occasion les magistrats d’Auray se montrent fermes et manifestent même un certain courage en affrontant l’émeute et — mais ceci est plus banal — n’hésitent pas à réprimer la rébellion : quatre condamnations à mort (dont deux par contumace), deux bannissements à vie avec confiscation des biens[5].

Arguments avancés pour justifier la ségrégation

Dans l'ordonnance de juin 1477 (cf supra), une phrase : « Nos autres sujets non estant de leur vacation et secte … » (nos autres sujets qui ne sont ni de leur statut ni de leur communauté) montre comment, à la fin du XVe siècle, étaient ostracisés les caqueux en Bretagne ducale[3].

Lors du procès porté en 1681 devant le Parlement, entre les cordiers et les paroissiens de Saint-Caradec d’Hennebont, ces derniers n'avancent aucun argument de fond, sinon la tradition de la lèpre (qui a alors disparu). Le procureur argumente que Dieu n'a pas besoing de signes extérieurs[5]. L'essentiel de la plaidoirie se fonde sur le fait que les cordiers ne cotisent pas avec les autres paroissiens[5].

Spécificité du phénomène et analogies

Si leur sort peut être comparé à celui de groupes exclus dans de nombreuses sociétés (parias et poulichis en Inde ou burakumin du Japon), la particularité des cacous (commune avec celle des cagots) dans l'histoire des discriminations est d'être une relégation héréditaire et socio-économique vernaculaire, non justifiée par une structure religieuse ou politique à la différence des systèmes de caste, des ghettos juifs ou bannis. Elle ne vise ni à la disparition ni à la conversion : on n'a pas de trace de pogroms ou de bûchers destinés aux cacous pour leur seule qualité de faire partie de cette communauté. C'est un processus discriminant associé à un métier, discrimination transmise de génération en génération.

Cela dit, à l'instar des juifs de toute l'Europe, c'est sans doute la différence de statut juridique et l'ostracisation qui les a menés à des situations de richesse ou de pauvreté hors norme et qui a pu faire d'eux un objet de méfiance, sinon de haine.

Mais la discrimination de sous-classes pour des motifs souvent artificiels, toujours tentée, reste pratiquée, même dans les sociétés les plus évoluées : ainsi notamment les gens du voyage sont localisés et traités parfois dans des conditions assez proches de celles des cagots ou des cacous. Dans un village de Saint-Renan dans le Finistère, qui a pendant des siècles abrité une communauté de cordiers, habitèrent aussi des gitans pendant l'entre-deux-guerres[25]. Il existe actuellement une léproserie à Tichilesti, en Roumanie, dans laquelle se trouvent des lépreux qui y logent avec leur descendance, on « les laisse » rendre de menus services.

Voir aussi

Références

- Rosenzweig, Louis, Les cacous de Bretagne, Bibliothèque numérique, Bibliothèque des Chartes, (lire en ligne), p. 3.

- Jules Michelet, Histoire de France 814-1789, Paris, Hachette, (lire en ligne), page 495 et suiv..

- « Caquins et Caquineries dans l’ancien diocèse de Saint-Brieuc », sur Le site de Michel Chevalier, bibliothécaire de la Société d'Émulation des Côtes d'Armor (consulté le ).

- Alain Guerreau et Yves Guy, Les cagots du Béarn, Minerve, , 230 p..

- Croix Alain, « L'histoire d'un trait de mentalité. Les caquins en Bretagne », Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest. (Persée), no Tome 86, numéro 4, pp. 553-564, (lire en ligne).

- Paris-Jallobert (Abbé P.), Journal historique de Vitré, Vitré, .

- Rosenzweig (L.), Les cacous de Bretagne, Bull. Soc. polym. du Morb., , pp. 140-165.

- Robert Gouzien, Le pays bigouden, un pays de cocagne ?, éditions Kendero, 2012, [ (ISBN 978-2-9541745-0-1)].

- D. Lobineau, II, , IV, 1142, Marten. Anecdot., .

- « Les Lepreux et les Kakouz de Quillimerien en Saint-Renan : histoires et réalités, rumeurs et préjugés / Gérard Cissé, 2000 », sur IdRef (consulté le ).

- « Ar hordennour », sur http://www.port-louis.org/ (consulté le ).

- « Les cacous, ces lépreux bretons », sur Le Télégramme, (consulté le ).

- Dubuisson-Aubenay, Itinéraire de Bretagne,, L. Maître et P. de Rerthou,, .

- Reg. de Sépultures de Notre-Dame d’Hennebont, 24 avril 1649.

- Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 H 47, 7 r°.

- Jacques Cambry, Voyage dans le Finistère, ou État de ce département en 1794 et 1795, Tome premier, pages 90-91, librairie du Cercle social, Paris, 1798.

- Souvestre (E.), Voyage dans le Finistère par Cambry, Brest, .

- Sébillot (P.), Coutumes populaires de la Haute-Bretagne, Paris, , 376 p..

- Luco (Abbé), Pouillé historique de l’ancien diocèse de Vannes, 2e édit., Vannes, .

- Trévédy (J.), « La léproserie de Quimper. Les caqueux devant le sénéchal de Quimper en 1667 », Bull. Soc. arch. du Fin., t. XI,, , pp. 256-277.

- Le Braz (A.), Coutumes populaires de la Haute-Bretagne, Paris, , 376 p.

- [PDF] biusante.parisdescartes.fr.

- Louis Auteur du texte Le Pelletier, Dictionnaire de la langue bretonne , où l'on voit son antiquité, son affinité avec les anciennes langues, l'explication de plusieurs passages de l'Écriture Sainte, et des auteurs profanes, avec l'étymologie de plusieurs mots des autres langues. Par Dom Louis Le Pelletier,..., (lire en ligne)

- Saint-Brieuc Classe d'archéologie [from old catalog Association bretonne, Bulletin archéologique de l'Association bretonne, Rennes [etc., (lire en ligne)

- « Saint-Renan - Quand les lépreux étaient isolés à Quillimérien, à Saint-Renan », sur Le Telegramme, (consulté le )

- Portail du duché de Bretagne

- Portail de l'histoire de Bretagne

- Portail du Moyen Âge

- Portail des droits de l’homme