Seijun Suzuki

Seijun Suzuki (鈴木 清順, Suzuki Seijun), de son vrai nom Seitarō Suzuki (鈴木 清太郎, Suzuki Seitarō)[1], né le à Tōkyō et mort le [2] dans la même ville, est un réalisateur japonais.

Pour les articles homonymes, voir Suzuki (homonymie).

| Nom de naissance |

鈴木 清太郎 Suzuki Seitarō |

|---|---|

| Naissance |

Tokyo (Japon) |

| Nationalité |

|

| Décès |

(à 93 ans) Tokyo (Japon) |

| Profession | Réalisateur |

| Films notables |

Le Vagabond de Tokyo, La Marque du tueur |

Il est considéré comme l'un des réalisateurs marquants du cinéma japonais, et bien qu'il fût oublié du grand public pendant une longue période de disgrâce — il fut banni des studios japonais durant dix ans[3] —, il a été récemment redécouvert par les cinéphiles et soutenu par des auteurs célèbres comme Jim Jarmusch[4], Yasuharu Hasebe[5], Wong Kar-wai[6] ou encore Quentin Tarantino[7] qui se réclament parfois de son influence.

Seijun Suzuki était un réalisateur prolifique : durant les douze années de sa collaboration avec les studios Nikkatsu (de 1956 à 1968), il a réalisé presque quarante films[8] de série B (program pictures).

Biographie

Jeunesse et début de carrière

Né en 1923, il avait vingt ans lorsque la Marine impériale japonaise l'appela pour combattre à Taïwan et aux Philippines[9], de 1943 à 1946. Il expliquera plus tard que cette période a déterminé son approche cinématographique singulière de la violence, qu'il jugea depuis lors « grotesque, absurde »[10].

De retour au Japon, il reprit ses études à l'université de Hirosaki[11], puis échoua à l'examen d'admission de l'université de Tokyo[12], où il envisageait de se former au commerce[13]. Il décida alors de changer d'orientation pour apprendre le cinéma, plus par dépit (et à la faveur d'une concomitance fortuite entre l'examen d'entrée à la Shōchiku et celui pour l'université de Tokyo) que par vocation[14].

Après de brèves études à l'académie de cinéma de Kamakura[15], il fut engagé comme assistant-réalisateur par la Shōchiku à l'automne 1948[16]. Il y assista brièvement divers réalisateurs avant de choisir l'équipe de Tsuruo Iwama[17], un réalisateur aujourd'hui oublié qui lui transmit un certain sens de la convivialité, à défaut d'une connaissance approfondie du milieu artistique ou de l'actualité cinématographique[18].

Il quitta cette société pour les studios Nikkatsu dès 1954, tandis que les futurs prodiges de la nouvelle vague japonaise tels que Masahiro Shinoda, Nagisa Ōshima ou encore Yoshishige Yoshida commençaient à rejoindre la Shōchiku. Suzuki indiquera plus tard que les motivations de ce changement étaient matérielles, la Nikkatsu lui offrait de meilleures perspectives d'avancement et un salaire largement supérieur ; son choix n'était pas lié au type de productions, aux conditions de travail, ou aux partis pris esthétiques des différents studios[19].

La Nikkatsu lui offrit en effet, dès 1956, l'occasion de réaliser un premier long métrage À la santé du port – La victoire est à nous (Minato no kanpai : Shori wo wagate ni), sous le nom de Seitarō Suzuki (il adopta le prénom d'artiste Seijun à partir de La Beauté des bas fonds – Ankokugai no bijo – en 1958), immédiatement suivi de La Pureté de la mer (Umi no junjo) et de Le Quartier du mal (Akuma no machi). Sa carrière de réalisateur était lancée, mais circonscrite à la réalisation de films de série B, des réalisations peu coûteuses prévues pour être diffusées en première partie de soirée, avant le feature film[20]. En effet, entre la fin des années 1930 et le début des années 1970, les salles de cinéma japonaises avaient pour habitude de projeter deux films successifs au cours d'une même séance ; le premier, qui était considéré comme un film mineur (dit de série B), servait de hors-d'œuvre au film principal[21], et devait déployer suffisamment d'originalité stylistique pour ne pas déflorer les procédés esthétiques mis en œuvre dans le film principal[22] et ne pas paraître ridicule en comparaison avec ce dernier malgré un budget nettement moins confortable[23].

Apogée et chute à la Nikkatsu (1963-1967)

Les conditions de travail à la Nikkatsu étaient très dures pour les jeunes réalisateurs. Suzuki devait travailler vite[24], tourner quatre ou cinq films par an[25], et sa marge de décision était restreinte. Les studios Nikkatsu lui imposaient les scénarios (les genres des films de la Nikkatsu étaient alors presque invariablement le yakuza-eiga, film de yakuza et le pinku eiga, film rose), le format et la durée précise du film[26] et les acteurs devaient être choisis parmi ceux qui étaient liés à la société de production[27]. La pression sur les réalisateurs de films pour le cinéma était intense, car les sociétés de productions subissaient alors un vertigineux déclin d'audience lié à l'adoption croissante de la télévision dans les foyers japonais au fil des années 1960 (1 milliard et 127 millions entrées de cinéma vendues en 1958 pour seulement 313 millions d'entrées – le tiers – 10 ans plus tard, en 1968)[28].

Suzuki réussit néanmoins à se faire reconnaître comme un réalisateur de séries B rentables par les dirigeants de son entreprise[29], et son travail s'inscrivait parfaitement[30] dans la nouvelle orientation stratégique de la Nikkatsu, qui avait alors décidé de se recentrer sur la production de seishun-eiga (films pour la jeunesse) pour faire face à la crise[31].

Cette relative confiance des producteurs ne dura pas, car Suzuki insufflait un style de plus en plus personnel à ses films. Tandis que son savoir-faire s'affirmait, ses polars supportant parfois la comparaison avec les œuvres de Jean-Pierre Melville[32], son travail était progressivement marqué par un humour absurde, une mise en scène surréaliste, et des expérimentations visuelles déconcertantes (toutefois étayées par une photographie encore académique et très soignée).

L'empreinte de l'auteur devint prééminente à partir du diptyque de 1963, Détective bureau 2-3 (Tantei jimusho 23: Kutabare akuto-domo) et La Jeunesse de la bête (Yaju no seishun)[33], les premiers films où joua son acteur fétiche aux bajoues si surprenantes, Jo Shishido, qu'on retrouve dans La Marque du tueur. Bien que ces œuvres lui valussent le soutien d'un public de cinéphiles et de grands auteurs comme Ōshima[34], la Nikkatsu, conservatrice et plus désireuse de produire des œuvres formatées pour le marché, supporta difficilement les audaces de ce jeune iconoclaste. Les producteurs le menacèrent, sans succès[35].

De fait, Suzuki radicalisa son approche lorsqu'il réalisa coup sur coup, en 1966 et 1967, ses deux œuvres les plus extravagantes. Le Vagabond de Tokyo (Tōkyō Nagaremono, 1966) est un yakuza-eiga au scénario — imposé — assez classique, mais Suzuki sublima les contraintes (petit budget, beaucoup de scènes en studio...) pour mettre en œuvre une esthétique visuelle entre kitsch et pop-art[36] (décors et filtres jaune citron, ou mauves, combats stylisés dans la neige, plans entre cabaret mélancolique et comédie musicale, ...), un travail original et volontariste de mise en scène souvent proche du théâtre (ostensiblement inspirée du kabuki)[37], et, exploitant le thème musical éponyme (parfois chanté par l'acteur Tetsuya Watari lui-même), nostalgique et langoureux, il imprégna son film d'une suavité onirique touchant à l'érotisme, inattendue dans un genre de polars plutôt codifié et sombre.

L'apogée, et la chute, survinrent avec La Marque du tueur (Koroshi no rakuin), en 1967. Comme dans Le Vagabond de Tokyo (mais cette fois en noir et blanc, tout en clairs-obscurs et jeux d'ombres caressantes), la lumière et la photographie cinémascope donnaient à l'image une certaine sensualité[38], au service de la présence charismatique d'un Jo Shishido figurant, plus que jamais, une incarnation japonaise de Marlon Brando. Tout concourait à donner à ce film une esthétique étrange et maniérée, une bizarrerie baroque. Le genre était stylisé à l'extrême, épinglé dans des clichés ironiques de film noir, frisant la parodie, si bien qu'on pourrait parler d'une épure de polar, très proche, en ce sens, du Alphaville de Godard (sorti deux ans auparavant, en 1965)[39]. Le montage accentuait cet effet de condensation, sans pour autant faire obstacle à l'intelligibilité du récit : les plans s'enchaînaient de façon très rapide et parfois inattendue, brisant la linéarité narrative, et donnant au film un rythme parfois syncopé et haletant.

Ce film fut le coup de grâce pour Kyusaku Hori, alors président de la Nikkatsu, qui le qualifia d'incompréhensible et invendable, et licencia Suzuki fin [40].

Une reconnaissance tardive

Malgré le soutien de nombreux jeunes réalisateurs, et des manifestations d'étudiants et de cinéphiles[41] (on parle souvent à ce sujet d'une « affaire Langlois japonaise »[42]), Suzuki fut banni des studios[43] et ne put tourner aucun film pour le cinéma pendant les dix années suivant son licenciement de la Nikkatsu.

Il engagea (le ) et remporta (le ) un procès contre son ancien employeur durant lequel il révéla que la réalisation de La Marque du tueur lui fut confiée en urgence, avec un délai préétabli et très serré, et qu'il suggéra d'abandonner ce projet tant le script était complexe[44] (il était pourtant, et pour la première fois, coauteur du scénario qu'il dirigeait)[45]. Mais il était déjà trop tard pour qu'une réhabilitation judiciaire et les excuses publiques de Kyusaku Hori[44] lui épargnent l'oubli de la critique et des distributeurs[46] ou l'absolution des grandes sociétés de production japonaises[47].

Durant cette traversée du désert, Suzuki dut se résigner à tourner des réclames[48], des films de commande pour la télévision[49], et même une anime ; un projet de long métrage sous l'égide des studios Toei avorta, mais il trouva l'occasion d'écrire quelques livres.

Après que son procès fut clos, il réalisa Histoire de mélancolie et de tristesse (Hishū monogatari) en 1977 (produit par la Shōchiku), et une série de trois films souvent appelée Taishō Trilogy (trilogie dont l'intrigue se déroule durant l'ère Taishō, c'est-à-dire les années 1910-1920).

Le premier volet de cette trilogie, Mélodie tzigane (Zigeunerweisen, 1980), produit par Art Theatre Guild, fut sélectionné pour un Ours d'argent au festival de Berlin et obtint finalement une Honourable Mention[50]. Bien qu'au Japon ce film soit généralement considéré comme un des chefs-d'œuvre de Suzuki (il fut par exemple primé « Film de l'année 1981 » et « Meilleur réalisateur 1981 » au Japanese Academy Awards)[51] il fut rarement distribué à l'étranger.

Réalisé l'année suivante, Brumes de chaleur (Kagerō-za), le second volet, connut un moindre succès, et ce n'est que dix ans plus tard, en 1991, que le film Yumeji termina la trilogie. Bien que ce dernier volet n'obtînt pas de grand prix, son thème musical, composé par Shigeru Umebayashi, fut repris comme thème principal dans la bande son à succès d'In the Mood for Love de Wong Kar-wai[52].

Mais Suzuki était alors un artiste oublié, ces nouvelles œuvres furent peu diffusées, et la critique se désintéressait de lui. Il lui fallut attendre le début des années 1990, et plus précisément une rétrospective organisée en 1991 par Marco Müller à Rotterdam (précédée de peu par une rétrospective moins médiatisée au Edinburgh Film Festival de 1988[53]), pour être largement reconnu[54].

Des réalisateurs de renom lui rendirent alors hommage, et ses films furent montrés dans les festivals de cinéma internationaux. Cela lui permit de trouver les financements nécessaires pour réaliser de nouveaux longs métrages, tels que Pistol Opera Pisutoru opera, 2001), un prolongement (ou peut-être une parodie) de La Marque du tueur, et plus récemment la surprenante comédie musicale Princess Raccoon (Operetta tanuki goten, 2005) dont l'actrice principale est la Chinoise Zhang Ziyi[55].

Thèmes et style

Subversion formelle et critique sociale

Bien que les (potentielles) difficultés de commercialisation de La Marque du tueur[56] et la faible rentabilité de son travail[57] fussent évoquées par les dirigeants de la Nikkatsu pour justifier l'éviction de Seijun Suzuki, les historiens du cinéma japonais[58] soulignent aujourd'hui que sa démarche, par trop séditieuse depuis Détective bureau 2-3, était une motivation déterminante[59].

Tourner en dérision le film noir et la violence dans un studio qui en faisait son fonds de commerce (et qui préférait vendre l'éthique chevaleresque du yakuza, ou une violence glorifiée au nom du code de l'honneur et du sens de la hiérarchie) était un acte marquant, peut-être militant, et pour le moins irrévérencieux. À cette époque où le public désertait les salles, encourager Suzuki à déshabiller les héros eut été, pour la Nikkatsu, nourrir un serpent en son sein[60].

Au-delà du pied-de-nez aux convenances du cinéma de genre, son entreprise de déconstruction mettait question un certain modèle social : le héros yakuza canonique, bien qu'il soit un bandit, incarnait généralement les valeurs les plus conservatrices du Japon des années 1960[61].

La subversion sociale n'était peut-être pas totalement intentionnelle, Suzuki se défendait d'être tout à fait sérieux dans ses films (« I was never rebellious, I was just mischievous ! », ce qui signifie « je n'ai jamais été un rebelle, j'étais seulement fripon ! »[62]).

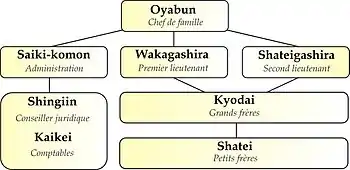

Plus précisément, cette ironie pour l'iconographie rigide du yakuza-eiga fut souvent analysée par les critiques[63] comme une mise en cause d'une figure métaphorique de l'autorité morale (comme l'aurait été un film américain désinvolte à l'égard des cow-boys pendant l'âge d'or du western), dans un Japon encore attaché aux représentations symboliques de l'autorité et de la hiérarchie[64].

Sa propre position de dissident à l'égard des dirigeants de la Nikkatsu témoignait d'un détachement quant aux valeurs de dévouement au clan et de loyauté inconditionnelle à la hiérarchie, si bien célébrées dans le cinéma bis par les chambara-eiga (les films de cape et d'épée japonais) et les yakuza-eiga[65]. Ainsi, l'originalité formelle de son œuvre fut parfois perçue comme une revendication d'atypisme, sinon d'individualisme, dans une société japonaise qui ne l'encourageait pas[66].

Il reste que son travail de sape des mythologies cinématographiques japonaises, du yakuza en particulier, a trouvé à s'exprimer dans l'étroite marge d'action dont Suzuki disposait : uniquement par les choix esthétiques, des partis pris sur la forme, et malgré les scénarios imposés[67].

Mais Suzuki put aborder certaines questions sociales plus ouvertement à l'occasion de ses films sur la prostitution (La Barrière de chair en 1964 et Histoire d'une prostituée en 1965). Il y dénonça le phallocentrisme violent et le traitement des femmes durant l'invasion militaire japonaise en Chine ou dans le Japon sous occupation américaine, et fit des tabous et de la frustration sexuelle une cause fondamentale de la violence (thème développé ensuite dans Élégie de la bagarre, en 1966). Cette analyse du traitement social de la sexualité rapproche Suzuki du cinéma engagé de Shuji Terayama ou d'Ōshima (dont il était personnellement proche et qu'il défendit, sur ce thème, durant le procès pour obscénité de l'Empire des sens)[68], comme ses yakuza-eiga préfiguraient l'enragé Takashi Miike et ses yakuza décadents (voir par exemple Dead or Alive ou Gozu).

Toutefois un rejet radical du cinéma à thèse (dont témoignent par exemple son ironie et son goût prononcé pour la dérision) le distingue de ces cinéastes, et l'oppose radicalement, par exemple, au travail humaniste d'Akira Kurosawa. Plutôt qu'utopique ou constructif, le cinéma de Suzuki est nihiliste[69] ; œuvre de déconstruction plutôt que manifeste ou adhésion à un courant artistique ou politique : « Lorsqu'une chose existe, on n'éprouve pas le sentiment de son existence ; elle s'inscrit seulement dans notre regard. Ce n'est qu'à partir du moment où elle est détruite que naît la conscience de son existence. C'est pourquoi, aussi bien du point de vue de la culture que de la civilisation, la destruction contient en elle une force plus puissante. [...] Je n'aime pas l'idée de construction [...], je pense que tout le monde ferait mieux de dormir. C'est parce que l'on essaie de construire quelque chose que ce pays qu'est le Japon finit par pouvoir vivre, et que le pouvoir aussi peut vivre... »[70]. Une posture éthique qu'il généralise volontiers au monde du cinéma : « Le cinéma est déjà en soi anti-social. Par l'intermédiaire du cinéma, il faut mettre du poison dans cette rivière qu'on appelle la société »[71].

Filmographie

La plupart des films antérieurs à 1963 n'ont jamais été traduits en français ; en cas d'incertitude, les titres français indiqués sont ceux établis dans l'ouvrage de Tadao Satō cité en bibliographie.

L'écriture japonaise et la liste des téléfilms sont établies à partir des documents de la rétrospective 『鈴木清順48本勝負』 (Les 48 parties de jeux de Suzuki Seijun) organisée par le cinéma CINEMAVERA à Tōkyō en octobre et [72].

Cinéma

- 1956 : À la santé du port – La victoire est à nous (港の乾杯 勝利をわが手に, Minato no kanpai: Shori o wagate ni)

- 1956 : La Pureté de la mer (帆綱は唄う 海の純情, Hozuna wa utau: Umi no junjo)

- 1956 : Le Quartier du mal (悪魔の街, Akuma no machi)

- 1957 : L'Auberge des herbes flottantes (浮草の宿, Ukigusa no yado)

- 1957 : La Terreur des 8 heures (8時間の恐怖, Hachijikan no kyōfu)

- 1957 : La Femme nue et le Pistolet (裸女と拳銃, Rajo to kenjū)

- 1958 : La Beauté des bas fonds (暗黒街の美女, Ankokugai no Bijo)

- 1958 : Le printemps a manqué son pas (踏みはずした春, Fumihazushita haru)

- 1958 : Les Seins bleus (青い乳房, Aoi chibusa)

- 1958 : La Voix sans ombre (影なき声, Kagenaki koe)

- 1959 : Lettre d'amour (らぶれたあ, Rabu Retaa)

- 1959 : Passeport pour les ténèbres (暗黒の旅券, Ankoku no ryoken)

- 1959 : L'Âge de la nudité (素ッ裸の年令, Suppadaka no nenrei)

- 1960 : Visez cette voiture de police (13号待避線より その護送車を狙え, Jūsangō taihisen yori: Sono gosōsha o nerae)

- 1960 : Le Sommeil de la bête (けものの眠り, Kemono no nemuri)

- 1960 : Ligne zéro clandestine (密航0ライン, Mikkō zero rain)

- 1960 : On devient tous fous (すべてが狂ってる, Subete ga kurutteru)

- 1960 : Le gang rue dans les brancards (くたばれ愚連隊, Kutabare Gurentai)

- 1961 : La Police montée de Tokyo (東京騎士隊, Tōkyō kishitai)

- 1961 : Le Général sans merci (無鉄砲大将, Muteppō taishō)

- 1961 : L'Homme à la mitraillette (散弾銃(ショットガン)の男, Shotgun no otoko)

- 1961 : Le vent de la jeunesse franchit le col (峠を渡る若い風, Tōge o wataru wakai kaze)

- 1961 : Le Détroit couleur de sang (海峡、血に染めて, Kaikyō, chi ni somete)

- 1961 : Allez voler un million de dollars (百万弗を叩き出せ, Hyakuman doru o tatakidase)

- 1962 : Le Yakuza teenager (ハイティーンやくざ, Hai tiin yakuza)

- 1962 : Des types qui comptent sur moi (俺に賭けた奴ら, Ore ni kaketa yatsura)

- 1963 : Détective Bureau 2-3 (探偵事務所23 くたばれ悪党ども, Tantei jimusho 23: Kutabare akutō-domo)

- 1963 : La Jeunesse de la bête (野獣の青春, Yaju no seishun)

- 1963 : Akutarō, l'impénitent (悪太郎, Akutarō)[73]

- 1963 : Le Vagabond de Kanto (関東無宿, Kantō mushuku)

- 1964 : Les Fleurs et les Vagues (花と怒濤, Hana to dotō)

- 1964 : La Barrière de chair (肉体の門, Nikutai no mon)

- 1964 : Nous ne verserons pas notre sang (俺たちの血が許さない, Oretachi no chi ga yurusanai)

- 1965 : Histoire d'une prostituée (春婦伝, Shunpu den)

- 1965 : Histoire d'Akutaro : né sous une mauvaise étoile (悪太郎伝 悪い星の下でも, Akutarō den: Warui hoshi no shita demo)

- 1965 : La Vie d'un tatoué (刺青一代, Irezumi ichidai)

- 1966 : Carmen de Kawachi (河内カルメン, Kawachi Karumen)

- 1966 : Le Vagabond de Tokyo (東京流れ者, Tōkyō nagaremono)

- 1966 : Élégie de la violence (けんかえれじい, Kenka erejii)

- 1967 : La Marque du tueur (殺しの烙印, Koroshi no rakuin)

- 1977 : Histoire de mélancolie et de tristesse (悲愁物語, Hishū monogatari)

- 1980 : Cerisiers du printemps à la japonaise (春桜ジャパネスク, Haru sakura japanesque)

- 1980 : Mélodie tzigane, aussi appelé Zigeunerweisen (ツィゴイネルワイゼン, Tsigoineruwaizen)[74]

- 1981 : Brumes de chaleur (陽炎座, Kagerō-za)[75]

- 1985 : Capone Cries a Lot (カポネ大いに泣く, Kapone ōi ni naku)

- 1985 : Lupin III : L'or de Babylone (ルパン三世 バビロンの黄金伝説, Rupan sansei: Babiron no Ōgon densetsu), co-réalisé avec Shigetsugu Yoshida (ja)

- 1991 : Yumeji (en) (夢二, Yumeji)

- 1993 : Marriage - Jinnai-Harada Family Chapter (結婚 陣内・原田御両家篇, Kekkon: Jinnai-Harada goryōke hen)

- 2001 : Pistol Opera (ピストルオペラ, Pisutoru opera)

- 2005 : Princess Raccoon (オペレッタ狸御殿, Operetta Tanuki Goten)

Téléfilms

Comme acteur

Filmographie partielle, d'après l'article sur la Wikipédia anglophone du .

- 1975 : N'attend pas jusqu'à la nuit ! (暗くなるまで待てない!, Kuraku naru-made matenai!) de Kazuki Ōmori

- 1980 : Hippocrates (ヒポクラテスたち, Hipokuratesutachi) de Kazuki Ōmori : le voleur mystérieux

- 1995 : Cold Fever de Friðrik Þór Friðriksson : grand-père

- 1997 : Grass Carp Up a Tree (樹の上の草魚, Ki no ue no sōgyo) de Atsushi Ishikawa : Komine

- 1998 : L'Histoire de Pupu (プープーの物語, Pūpū no monogatari) de Kensaku Watanabe

- 1998 : Ville sans sommeil (不夜城, Fuyajō) de Chi-Ngai Lee

- 1999 : Embaumement (エンバーミング, Enbamingu) de Shinji Aoyama

- 2002 : Blessing Bell (幸福の鐘, Kōfuku no kane) de Hiroyuki Tanaka (Sabu) : le fantôme du vieil homme

- 2004 : Hakenkreuz (ハーケンクロイツの翼, Hākenkuroitsu no tsubasa) de Kazuki Katashima

Anecdotes

En effet, en tant qu'encyclopédie, Wikipédia vise à présenter une synthèse des connaissances sur un sujet, et non un empilage d'anecdotes, de citations ou d'informations éparses (août 2013).

- Dans La Jeunesse de la bête il fait dire à un personnage : « Vous, les caïds, vous avez tous le même scénariste. »

- Les producteurs de la Nikkatsu tentèrent de restreindre ses innovations visuelles en lui imposant le noir et blanc pour Élégie de la bagarre (1966), tant son style dérogeait au canon du film de yakuza[76].

- En 1980, rencontrant des difficultés de distribution pour son film Zigeunerweisen du fait de sa production indépendante, Suzuki et son producteur Genjirō Arato décidèrent de montrer le film eux-mêmes à l'aide d'un cinéma ambulant[77].

- Jim Jarmusch affirme que La Marque du tueur a influencé son Ghost Dog : La Voie du samouraï (Ghost Dog: The Way of the Samurai)[78], si bien qu'il a rencontré Suzuki pour lui présenter le film[79]. La réponse de Suzuki est amusante : « Je lui ai dit que j'aimais son film, mais que ce n'était pas vraiment une bonne chose pour un personnage de mourir dans la rue. Pour nous les Japonais, la place où l'on meurt est très importante, mais que pouvais-je faire ? C'est la culture américaine »[80].

Notes et références

- Il aurait peut-être utilisé le prénom Kiyoshi (清) pour coréaliser une anime en 1985, Lupin III: The Golden Legend of Babylon (Rupan sansei: Babiron no Ogon densetsu). On lui attribue parfois le prénom Kiyonori, mais il s'agit d'une erreur de transcription (Kiyonori peut s'écrire en Japonais comme Seijun, 清順) introduite dans un des premiers articles (sinon le premier) en français sur Suzuki, de Roland Lethem en 1967, (Roland Lethem, « Japon I : Kiyonori Suzuki » dans Midi-Minuit Fantastique no 18-19, éd. Le Terrain vague, Paris, décembre 1967-janvier 1968, p. 38-52).

- (en) Gavin J. Blair, « Japanese Auteur Seijun Suzuki Dies at 93 », sur The Hollywood Reporter (consulté le ).

- Cf. Saada, op. cit., p. XIX-XX.

- Jim Jarmusch s'est inspiré du travail de Seijun Suzuki pour son fameux Ghost Dog : La Voie du samouraï (Ghost Dog: The Way of the Samurai). Cf. par exemple Robert Wilonsky, The way of Jim Jarmusch, the Dallas Observer, 16 mars 2000 [(en) lire en ligne], ou cette interview de Jarmusch (ou cf. plus loin dans cet article pour d'autres sources).

- Hasebe a d'ailleurs commencé sa carrière comme assistant de Seijun Suzuki à la Nikkatsu. « J'ai travaillé sur certains films de Seijun Suzuki, donc, oui, vous avez raison, je pense qu'il y a une certaine influence, en particulier concernant l'humour. » (Chris Desjardins, op. cit., p. 131).

- Les références à Suzuki dans le travail de Wong Kar-wai sont fréquemment relevées par la critique (cf. par exemple ici, là ou là). En outre, Wong Kar-wai a repris la musique du film Yumeji de Seijun Suzuki pour son In the Mood for Love.

- Cf. cette interview par exemple : (en) Tomohiro Machiyama, « Quentin Tarantino reveals almost everything that inspired Kill Bill in… The JAPATTACK Interview -02 ».

- Le critique Tadao Satō recense 39 films réalisés durant cette période (Tadao Satō, op. cit., p. 287).

- La précision du lieu, Taïwan et les Philippines, est indiquée dans cet article du musicien John Zorn sur Suzuki : (en) « Branded To Kill »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), John Zorn, Criterion Collection ainsi que dans Max Tessier, 1980 (op. cit., p. 188).

- Max Tessier, 1980 (op. cit., p. 56 ; la citation y est reprise d'une interview de Seijun Suzuki par Tadao Satō).

- Suzuki apporte cette précision dans son interview par Chris Desjardins, op. cit., p. 144.

- Il l'indique lui-même dans Chris Desjardins, op. cit., p. 145.

- Chris Desjardins, op. cit., p. 145. Simon Field, Tony Rayns (op. cit., p. 46, [(en) lire en ligne]) confirme, et indique qu'il avait aussi tenté et échoué à l'examen d'entrée à l'université du ministère de l'agriculture en 1941 (donc avant son entrée à l'université d'Hirosaki).

- Dans son interview pour Chris Desjardins (op. cit., p. 145), il précise : « Je n'avais jamais rêvé de devenir réalisateur. Je souhaitais seulement devenir un homme d'affaires. [...] J'ai fini par échouer à l'examen pour devenir étudiant en commerce. Au même moment, il y avait un examen pour devenir assistant réalisateur à la Shōchiku. Je l'ai tenté, et j'ai réussi. C'était le début de ma carrière dans le cinéma, et c'était quelque peu par accident. » (trad. Wikipédia).

- Cf. (en) Seijun Suzuki, Chris Casey, Yaju no Yabai Gumi, 2001.

- Simon Field, Tony Rayns, op. cit., p. 46.

- « Le responsable du syndicat des assistants de réalisation organise la répartition des nouveaux qui, pendant un an, vont passer d'un réalisateur à un autre. Au bout d'un an et demi, j'ai pu choisir mon maitre, Iwama. » (Seijun Suzuki, cité dans Frédéric Sabouraud, op. cit., p. 54).

- Suzuki raconte cette période : « Quand nous sortions après le travail, il nous était interdit de parler de films. La seule chose que nous étions autorisés à faire était boire. J'ai donc bu pendant environ sept ans. Durant cette période, j'étais très peu au fait de ce qui se passait dans le monde du cinéma. Je n'avais jamais entendu parler du réalisateur John Huston. » (Chris Desjardins, op. cit., p. 145). Ou encore : « Il y avait un nombre incroyable de jolies femmes autour de nous, et on s'amusait bien [...]. Avant qu'on ne s'en rende compte, sept ans ont passé sans qu'on ait pu lire un livre, voir un film ou réfléchir à propos de la politique ou de la vie en général. » (citation de Suzuki dans Frédéric Sabouraud, op. cit., p. 54).

- Cf. son interview dans Chris Desjardins, op. cit., p. 145.

- « Presque tous ses films pour la Nikkatsu étaient [...] réalisés avec de petits budgets et des délais courts, conçus pour être diffusés en première partie d'une double projection » (Tony Rains in Simon Field, op. cit., p. 5 — trad. Wikipédia).

- Frédéric Sabouraud, op. cit., p. 53-54.

- « Il fallait se concentrer pour trouver tout ce qu'on pouvait tirer des acteurs et de la mise en scène. C'était le travail du réalisateur de série B. Par exemple, quand le réalisateur du "grand film" avait une certaine façon de filmer les scènes d'amour, il fallait inventer autre chose. » (in Frédéric Sabouraud, op. cit., p. 53).

- Frédéric Sabouraud, op. cit., p. 53.

- Frédéric Sabouraud (op. cit., p. 53-54) indique que les réalisateurs de séries B japonaises ne disposaient généralement que de deux semaines pour préparer le tournage (analyser le scénario, choisir les décors, etc.) et de 25 jours au maximum pour tourner.

- Cf. Max Tessier, op. cit., p. 71 ; mais la lecture de sa filmographie suffit pour le constater.

- « Ce format [le scope] était aussi imposé par le studio Nikkatsu. De même qu'il avait décidé du format standard de mes premiers films. Il fixait même par avance leur durée » (in Saada, op. cit., p. XVIII).

- Voir le Portrait de Seijun Suzuki, Julien Gester (critique aux Inrockuptibles), Cinétudes, juillet 2004. Sabouraud (op. cit., p. 54) l'indique aussi.

- Source : statistiques officielles des ministères de l'économie et des affaires étrangères japonais, publiées sur Unijapan Film.

- Par exemple Donald Richie (op. cit., p. 218) indique que « Les metteurs en scène comme Suzuki étaient ceux qui vendaient le mieux ».

- Cf. Donald Richie, op. cit., p. 218 et Max Tessier, op. cit., p. 71.

- Cf. Donald Richie, op. cit., p. 218.

- La comparaison entre le cinéma noir de Melville (en particulier dans son film Le Samouraï) et celui de Seijun Suzuki est courante. Temenuga Trifonova détaille finement cette comparaison, et relève aussi de notables différences. Cf. (en) Cinematic Cool: Jean-Pierre Melville’s Le Samouraï, Temenuga Trifonova, Senses of Cinema, mars 2006.

- Dans son interview par Chris Desjardins (op. cit.), il indique que La Jeunesse de la bête est son premier film d'auteur (« the first film I could call a signature film »).

- Ainsi Ōshima a activement soutenu Suzuki après son licenciement. Cf. Saada, op. cit., p. XIX.

- « À cette époque, j'étais mis en garde à chaque image que je faisais. Il y avait un producteur à la Nikkatsu qui venait me voir à chaque fois que j'avais fini un film et qui disait, "Okay, c'est ça. Tu ne peux plus rien faire. Tu as été trop loin" » (interview dans Chris Desjardins, op. cit., p. 148).

- Le qualificatif de « pop-art » revient souvent dans la presse, au sujet de ces œuvres (par exemple dans Max Tessier, op. cit, p. 71, dans Donald Richie, op. cit., p. 220, etc.). Néanmoins, dans son interview avec Tom Mes (op. cit.), Suzuki précise : « Je ne comprends pas vraiment pourquoi on appelle ça du pop art dans mon cas. Peut-être que le résultat de ma façon de travailler finit par être du pop art, mais ce n'est pas mon intention de faire ça. ».

- Il le reconnaît lui-même volontiers. Par exemple : « dans le kabuki, il y a trois éléments importants qu'on retrouve dans mes films : les scènes d'amour, de meurtre et de torture. Et le cinémascope permet d'appréhender l'espace comme une scène de théâtre. » (citation de Suzuki dans l'article de Frédéric Sabouraud, op. cit., p. 53).

- Par exemple utilisés en plan serrés sur des corps alanguis, sur des visages en sueur ou fouettés par la pluie, dont les gouttelettes reflétaient un filet de lumière traversant en diagonale l'écran large du cinémascope...

- Frédéric Sabouraud (op. cit., p. 53) insiste d'ailleurs longuement sur le parallèle entre le Godard d'À bout de souffle et Pierrot le fou et les travaux de Seijun Suzuki. John Zorn (op. cit.) compare lui aussi La Marque du tueur à Alphaville.

- Cf. entre autres Kōshi Ueno, « Seijun Suzuki Tatakau: Nikkatsu Kaiko, Sakuhin Fusa Jiken o Furikaeru » dans Suzuki Seijun Zen Eiga, Rippu Shobu, Tōkyō, p. 216-228 (traduction pour le programme du festival d'Édimbourg 1988 par Lisa Spalding [(en) lire en ligne]). Max Tessier, op. cit., p. 71 date le licenciement de mai 1968 (et non fin avril), peut-être parce que des négociations se sont prolongées en mai après le licenciement effectif en avril.

- Cf. Tadao Satō, op. cit., p. 207 ou encore Donald Richie, op. cit., p. 220.

- Cf. par exemple l'article de Nicolas Saada (op. cit.) ou encore (en) Underground Cinema and the Art Theatre Guild, par Go Hirasawa. Max Tessier, op. cit., p. 71 indique lui aussi : « [...] on déclare que le cas de Suzuki est "l'affaire Langlois" du Japon ».

- À cette époque, les grandes sociétés de production japonaises étaient solidaires et coopératives dans leur gestion du personnel (acteurs et réalisateurs). C'est pourquoi Suzuki indique : « Et une fois que la Nikkatsu m'a renvoyé, aucun des autres studios de cinéma ne m'aurait engagé. » ((en) Steve Rose, « A man in the moon », Guardian Unlimited, (consulté le )).

- Lisa Spalding, The Films of Seijun Suzuki, Pacific Film Archive, p. 40 (traduit et adapté de Kōshi Ueno, Seijun Suzuki Tatakau: Nikkatsu Kaiko, Sakuhin Fusa Jiken o Furikaeru, dans Suzuki Seijun Zen Eiga, ed. Rippū Shobū, Tokyo, 1986, p. 216-228).

- « Pour La Marque du tueur, c'était la première fois que les responsables de la Nikkatsu m'autorisaient à tourner un scénario que j'avais écrit avec des amis » (in Saada, op. cit., p. XIX).

- Y compris au Japon : Max Tessier (op. cit., p. 71) signale que « les films de Suzuki ne sont plus guère projetés aujourd'hui [NdT : en 1984] dans les salles de Tokyo. ».

- « He finally won, but was blacklisted by all the major studios until 1977, whe he made Tale Of Sorrow and Sadness. » (Chris Desjardins, op. cit., p. 142).

- Il a même joué dans une réclame pour la marque de toilettes japonaises TOTO (visible en ligne).

- Simon Field, op. cit., p. 5.

- Cf. (en) « Berlinale Annual Archives, 1981 Prize Winners », sur http://www.berlinale.de, Internationale Filmfestspiele Berlin (consulté le )

- Cf. (ja) Nippon Academy-sho Association, « 1981年 第 4回 受賞者・受賞作品一覧 » (consulté le ), ou en anglais, mais sur un site officieux : (en) ENOTECH Consulting, « Japan Academy Awards, List of the past winners » (consulté le )

- Comme l'indique, par exemple, le compositeur Shigeru Umebayashi dans cette interview : (en) Jose Luis Díez Chellini, « Interview with Shigeru Umebayashi » (consulté le ) (ou encore Wong Kar-wai lui-même dans cette interview : (de) Jakob Hesler, « Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie? » (consulté le )).

- Voir sa biographie sur AllMovie Guide : (en) « Seijun Suzuki », All Media Guide, LLC (consulté le )

- La rétrospective de Rotterdam lui valut, par exemple, un article élogieux de Frédéric Sabouraud dans la très influente revue Les Cahiers du cinéma (numéro de mars 1991, cf. en bibliographie).

- Cf. la section dédiée au film sur le site de la société de production (Kadokawa Herald Pictures) : (ja) « オペレッタ狸御殿 », Kadokawa Herald Pictures (consulté le )

- « Le jour suivant, deux amis de Suzuki rencontrèrent Hori pour éclaircir les raisons de son licenciement. Hori leur dit que les films de Suzuki étaient incompréhensibles, qu'ils ne rapportaient pas d'argent, et que Suzuki devrait aussi bien abandonner sa carrière de réalisateur. », Kōshi Ueno, op. cit (trad. Wikipédia).

- « Les responsables m'ont déclaré qu'aucun de mes films n'avait été rentable. Pourtant un film comme La Barrière de la chair a fait des bénéfices... » (in Saada, op. cit. p. XVIII).

- Cf. Donald Richie (op. cit. p.220).

- Ajoutons que Hori, le directeur de la Nikkatsu, ordonna l'arrêt immédiat de la distribution du film le 10 mai 1968, en dépit d'une demande forte (et d'une manifestation, le 12 juin 1968) de la part des spectateurs du Cine Club, un cinéma qui organisait alors une rétrospective sur Suzuki. Ainsi l'argument commercial avancé par Hori — alors que le film était déjà réalisé — se trouvait contredit par le soutien des cinéphiles (Kōshi Ueno, op. cit).

- L'argument commercial seul ne tenant pas devant le support des spectateurs, Hori précisa ses intentions à Kazuki Kawakita, le président du Cine Club, indiquant qu'il ne voulait pas donner à la Nikkatsu la réputation de faire des films incompréhensibles, que montrer ces films nuirait à la compagnie (Kōshi Ueno, op. cit). La question de l'image de marque était bien en jeu.

- « dans les films yakuza de série, la purification du spectateur s'opère par une "moralité" liée à la violence "juste" et au respect des codes presque sacré. Chez Suzuki, au contraire, c'est la dérision qui contribue à purifier les codes corrompus et devenus non-sensiques » (Max Tessier, 1980, op. cit., p. 72).

- Steve Rose, 2006 (op. cit.).

- Voir par exemple Max Tessier, 1980 (op. cit., p. 71-76). Thierry Jousse, 2002 (op. cit., p. 66), radicalise cette analyse en voyant dans La Marque du tueur une « féroce critique de l'esprit de compétition japonais », et Donald Richie, autorité en la matière, parle de « messages antisociaux » (op. cit., p. 220).

- Ainsi, dans son interview pour Les Cahiers du cinéma, le critique Thierry Jousse fait remarquer à Seijun Suzuki : « Le monde des yakuzas est très hiérarchisé et codé : pourtant, vos personnages sont eux-mêmes peu respectueux de ces codes » (Thierry Jousse, 1997, op. cit., p. XX).

- Suzuki fait lui-même le rapprochement entre la dimension hiérarchique de ses conditions de travail et celles du monde des yakuza : « La relation entre un réalisateur et son assistant est comme celle qui unit le oyabun et le kobun dans le monde des yakuza. On n'utilise pas de sabres, mais au niveau des émotions, c'est du même ordre. » (Frédéric Sabouraud, op. cit, p. 54).

- C'est pourquoi Tessier conclut son analyse stylistique par cette remarque : « Avec Suzuki disparaîtra le dernier des vrais artisans individualistes d'un système particulièrement grégaire. » (Tessier, op. cit., p. 76).

- J. Scott Burgeson, cité par Donald Richie (op. cit., p. 220) décrit cette caractéristique : « les films de Suzuki sont un triomphe du style et de la forme sur des conditions incroyablement restrictives ».

- Cf. (en) interview de Seijun Suzuki, par Tom Mes, Midnight Eye, 2001.

- Le terme « nihiliste » est ici emprunté à Tadao Satō : « Il a déjà montré son originalité dans le film de divertissement en exprimant un certain nihilisme distancié par rapport au monde » (op. cit, p. 207). Donald Richie, pour sa part, le qualifie d'« anarchiste » (op. cit, p. 219).

- Max Tessier, 1980 (op. cit., p. 76).

- Thierry Jousse, 1997, op. cit., p. XX.

- (ja) « 鈴木清順 48本勝負 » [archive du ] (consulté le )

- Akutarō, l'impénitent : titre français du film lors de la rétrospective « Hommage à Takeo Kimura » du 6 au 20 janvier 2011 à la MCJP

- Mélodie tzigane : titre français du film lors de la rétrospective « Le Cinéma japonais » du 19 mars au 29 septembre 1997 au Centre Georges-Pompidou.

- Brumes de chaleur : titre français du film lors de la rétrospective « Le Cinéma japonais » du 19 mars au 29 septembre 1997 au Centre Georges-Pompidou.

- « Programmation », Black Movie, festival de films des autres mondes (consulté le )

- (en) The Whispering of the Gods, Tom Mes, Midnight-Eye, 2006. Voir aussi Chris Casey, op. cit.

- (en) Jim Jarmusch, Gerald Peary, mars 2000.

- (en) International Sampler, Ghost Dog, Jonathan Rosenbaum, Chicago Reader, 2002.

- Steve Rose, 2006 (op. cit.). Citation traduite par Wikipédia.

Voir aussi

Bibliographie

- Interview de Suzuki à Los Angeles, . Inclus sur le DVD américain de La Marque du tueur (sous le titre anglais Branded to Kill)

- Max Tessier, Le Cinéma japonais au présent : 1959-1984, Paris, Lherminier, (réimpr. 1984), 219 p. (ISBN 2-86244-028-0)

- (en) Chris Desjardins, Outlaw masters of Japanese film, New York, L.B. Tauris, , 262 p. (ISBN 1-84511-086-2)

- Frédéric Sabouraud, « Qui êtes-vous M. Suzuki », dans Les Cahiers du cinéma (ISSN 0008-011X), no 441 (), p. 52-55

- Nicolas Saada, « Hommage à Seijun Suzuki », dans Les Cahiers du cinéma (ISSN 0008-011X), no 518 (supplément de ), p. XVI

- Thierry Jousse, « "J'ai goûté la liberté" — Entretien avec Seijun Suzuki », dans Les Cahiers du cinéma (ISSN 0008-011X), no 518 (supplément de ), p.XVII-XXI

- Thierry Jousse, « Deconstructing Suzuki », dans Les Cahiers du cinéma (ISSN 0008-011X), no 573 (), p. 62-66

- (en) Simon Field et Tony Rayns, Branded to Thrill : The Delirious Cinema of Suzuki Seijun, Londres, British Film Inst, , 48 p. (ISBN 0-905263-44-8)

- Donald Richie (trad. de l'anglais par Romain Slocombe), Le Cinéma japonais, Paris, Édition du rocher, , 402 p. (ISBN 2-268-05237-0)

- (ja) Collectif, Style to kill : 殺しの烙印visual directory., Tōkyō, プチグラパブリッシング, , 80 p. (ISBN 4-939102-21-1)

- Tadao Satō (trad. du japonais par Karine Chesneau et al.), Le Cinéma japonais, Tome II, Paris, Cinéma/pluriel et Centre Georges-Pompidou, , 324 p. (ISBN 2-85850-930-1)

Liens externes

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- CiNii

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Bibliothèque nationale de la Diète

- Bibliothèque nationale d’Espagne

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale d’Israël

- Bibliothèque nationale de Catalogne

- Base de bibliothèque norvégienne

- Bibliothèque nationale de Corée

- WorldCat

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- (en) AllMovie

- (de + en) Filmportal

- (en) Internet Movie Database

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Interview de Seijun Suzuki, par Tom Mes, Midnight Eye, 2001

- (fr) Portrait de Seijun Suzuki

- (ja) Seijun Suzuki sur la Japanese Movie Database

- Portail du cinéma japonais

- Portail de la réalisation audiovisuelle

- Portail de la télévision