wikiHow est un wiki, ce qui veut dire que de nombreux articles sont rédigés par plusieurs auteurs(es). Pour créer cet article, 17 personnes, certaines anonymes, ont participé à son édition et à son amélioration au fil du temps.

Cet article a été consulté 7 757 fois.

Les carrés de Punnett (ou « échiquiers de Punnett ») sont utilisés en génétique pour représenter les différentes combinaisons de gènes des parents qu'on pourrait retrouver dans leur descendance. Un carré de Punnett est un diagramme qui se présente sous la forme d'une grille de 4 (2 x 2), 9 (3 x 3), 16 (4 x 4) cases ou carrés… À partir des deux génotypes des parents, grâce à cette grille, il est possible de déterminer le patrimoine génétique possible de la descendance. Parfois même, il est possible de prédire certaines caractéristiques à coup sûr.

Étapes

Quelques définitions avant de commencer

Pour ceux qui maitrisent déjà le vocabulaire et les concepts de la génétique, vous pouvez passer directement à l'explication du carré de Punnett en cliquant ici.

-

1Comprenez bien ce que sont les gènes. Avant d'établir et d'interpréter des carrés de Punnett, il est obligatoire d'avoir quelques connaissances en matière de génétique. Tous les êtres vivants, des plus microscopiques (bactéries) aux plus grands (baleines bleues), tous possèdent des gènes. Ceux-ci sont d'une grande complexité, car ce sont des informations génétiques codées que l'on retrouve dans pratiquement toutes les cellules du corps humain. Ces gènes expliquent, en partie ou en totalité, certaines caractéristiques physiques ou comportementales des êtres vivants, comme la taille, l'acuité visuelle, les pathologies héréditaires…

- Pour bien comprendre les carrés de Punnett, il faut aussi savoir que tous les êtres vivants tiennent leurs gènes de ceux de leurs parents [1] . Vous avez surement remarqué dans votre entourage des personnes qui ressemblent ou agissent comme un de leurs parents. Parfois, c'est même flagrant !

-

2Assimilez bien le concept de reproduction sexuée. Nombre d'êtres vivants, mais pas tous, se reproduisent grâce à la reproduction dite sexuée. Elle fait intervenir l'union de deux gamètes, mâle et femelle, en clair, un parent mâle et un parent femelle, lesquels donnent théoriquement la moitié de leur patrimoine génétique à leurs enfants. Un carré de Punnett est une représentation, sous forme de tableau, de toutes les possibilités de ce partage des gènes.

- La reproduction sexuée n'est pas le seul mode de reproduction dans la nature. Certains organismes vivants (les bactéries, par exemple) ont une reproduction asexuée, mode dans lequel un des parents assure seul la reproduction. Ainsi, tous les gènes de la descendance proviennent d'un même parent, ce qui explique que tous les rejetons soient plus ou moins, en exceptant certaines mutations, la copie conforme de celui-ci.

-

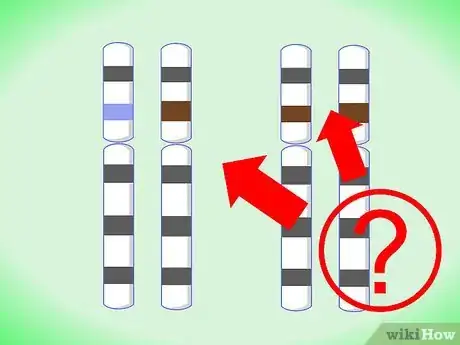

3Comprenez bien ce que sont les allèles. Comme on l'a dit, les gènes d'un organisme sont des instructions qui gèrent le comportement des cellules dans lesquelles elles se trouvent. À l'image d'un livret d'instructions qui est divisé en chapitres, en parties et en sous-parties, les différentes parties des gènes organisent la vie des cellules. Si une seule de ces « sous-parties » est différente d'un organisme à l'autre, alors ces deux organismes auront une apparence ou un comportement différent. Ce sont ces différences génétiques qui font, si l'on prend l'exemple humain, qu'une personne est blonde et une autre, brune. Ces diverses versions d'un même gène s'appellent des « allèles ».

- Tout enfant hérite de deux séries de gènes, une de chaque parent, en sorte qu'il possède deux allèles d'un même gène.

-

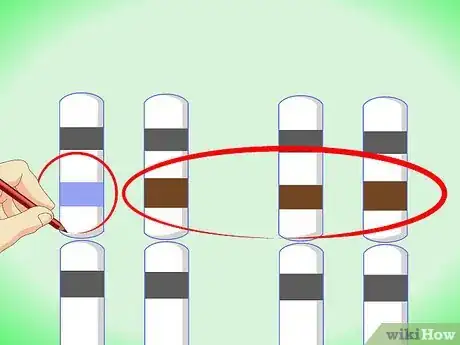

4Comprenez bien ce qu'on entend par allèles dominants et récessifs. Les allèles d'un enfant sont issus de combinaisons complexes. Certains allèles dits dominants donneront à un enfant telle ou telle apparence ou tel ou tel comportement : on dit que l'allèle « s'exprime » obligatoirement d'une génération à l'autre. Les autres, dits allèles récessifs, ne s'exprimeront pas s'ils sont jumelés avec un allèle dominant, lequel l'emportera. Les carrés de Punnett permettent de visualiser les différents scénarios possibles qu'a un descendant de recevoir un allèle dominant ou récessif.

- Comme le nom l'indique, les allèles dominants ont tendance à l'emporter sur les allèles récessifs. Normalement, pour qu'un allèle récessif s'exprime, il faut que les deux parents aient donné le même allèle récessif. On prend souvent l'exemple de la drépanocytose, une maladie héréditaire récessive du sang. La récessivité n'est cependant pas toujours systématiquement associée à un dérèglement des cellules [2] .

Publicité

Méthode 1

Méthode 1 sur 2:Montrer les résultats d'un croisement monohybride (avec un seul gène)

-

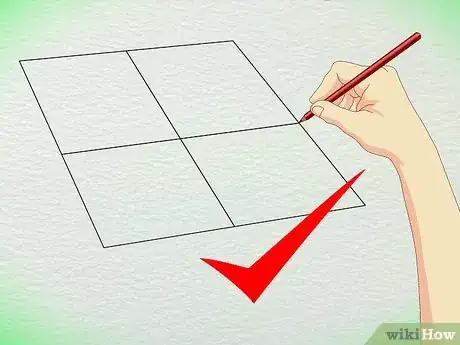

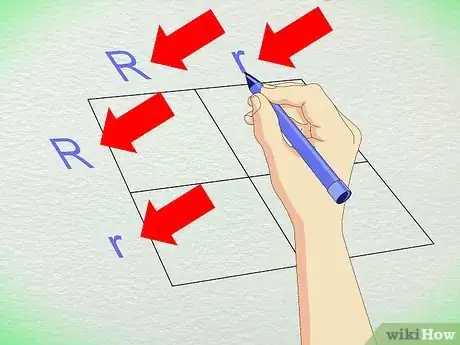

1Faites une grille de 2 carrés sur 2. Les carrés de Punnett simples sont faciles à faire. Faites d'abord un grand carré que vous diviserez en quatre cases égales. Vous avez ainsi deux cases par rangée et deux cases par colonne.

-

2Représentez les allèles des parents par des lettres. Ces dernières seront inscrites en regard de chaque ligne et haut de chaque colonne. Sur un carré de Punnett, les allèles de la mère peuvent être affectés aux colonnes et ceux du père aux rangées (l'inverse est également possible). Inscrivez les lettres à leurs places respectives. Par convention, les allèles dominants sont marqués par des lettres majuscules et les récessifs, par des minuscules.

- Pour illustrer notre propos, nous prendrons un exemple concret et amusant. Imaginons que vouliez savoir la probabilité qu'aura un enfant de pouvoir enrouler sa langue sur elle-même. Ce caractère (étrange, mais réel !), nous l'appellerons R (pour le gène dominant) et r (pour le gène récessif). Nous admettrons également que les parents sont hétérozygotes, ils ont donc chacun une copie de chaque allèle. Nous inscrirons donc « R » et « r » en haut de la grille et la même chose à gauche.

-

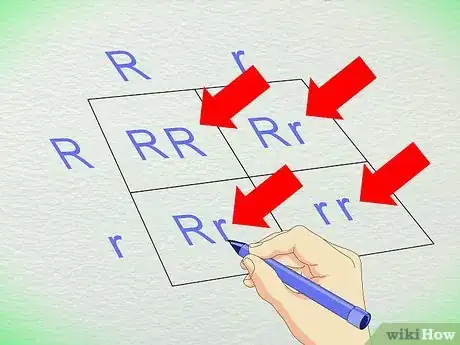

3Remplissez les cases de la grille. Une fois inscrits les allèles, remplissez chacune des cases en fonctions des étiquettes afférentes. Dans chaque case, vous combinerez les deux lettres des allèles du père et de la mère. Dit autrement, vous mettez côte à côte les deux lettres extérieures à la case.

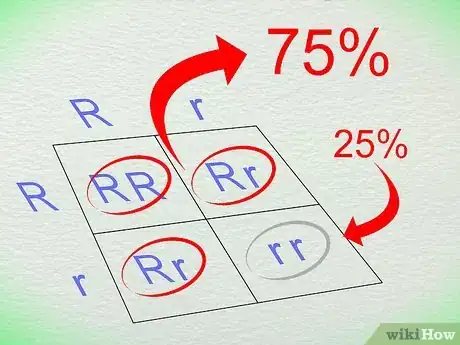

- Dans notre exemple, le remplissage est le suivant :

- dans le carré en haut et à gauche : RR,

- dans le carré en haut et à droite : Rr,

- dans le carré en bas et à gauche : Rr,

- dans le carré en bas et à droite : rr.

- Conventionnellement, on inscrit toujours les allèles dominants (en majuscules) en premier.

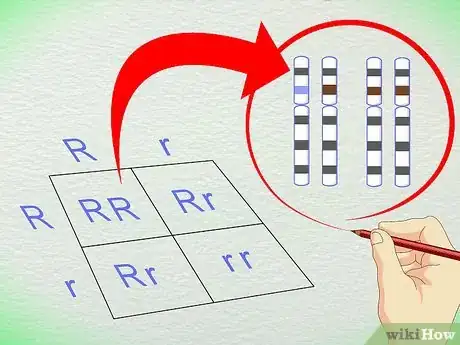

-

4Déterminez les différents génotypes possibles de la descendance. Chaque case représente une transmission possible des allèles parentaux. Chacune de ces combinaisons a une chance égale de se produire. Ici, pour une grille de 2 par 2, chaque combinaison a 1 chance sur 4 de se produire. Chaque combinaison d'allèles d'un carré de Punnett s'appelle un « génotype ». Certes, les génotypes peuvent entrainer des différences génétiques, ce n'est pas pour autant que ces différences seront visibles dans la descendance (voyez l'étape suivante).

- Dans notre exemple, les génotypes des descendants potentiels sont les suivants :

- deux allèles dominants (2 R),

- un allèle dominant et un allèle récessif (1 R et 1 r),

- un allèle dominant et un allèle récessif (1 R et 1 r) — notez que c'est le même génotype que précédemment,

- deux allèles récessifs (2 r).

-

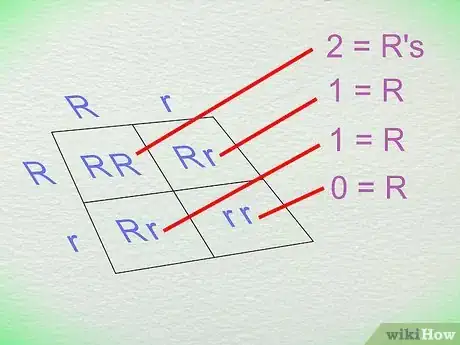

5Déterminez chacun des phénotypes potentiels de la descendance. Le phénotype d'un organisme est finalement l'ensemble des caractères observables d'un individu, comme la couleur des yeux ou des cheveux, une drépanocytose éventuelle — toutes ces caractéristiques sont dues à certains gènes particuliers et non à une combinaison de gènes. Le phénotype d'une descendance sera déterminé par les caractéristiques des gènes. Les gènes auront différentes façons de s'exprimer pour donner tels ou tels phénotypes.

- Dans notre exemple, nous partirons du principe que le gène qui permet à quelqu'un de savoir enrouler sa langue est dominant. En clair, cela signifie que tout rejeton sera capable d'enrouler sa langue, même si un seul de ses allèles est dominant. Dans ce cas très précis, les phénotypes de la descendance seraient les suivants :

- carré en haut et à gauche : peut enrouler sa langue (deux R),

- carré en haut et à droite : peut enrouler sa langue (un seul R),

- carré en bas et à gauche : peut enrouler sa langue (un seul R),

- carré en bas et à droite : ne peut pas enrouler sa langue (aucun R).

-

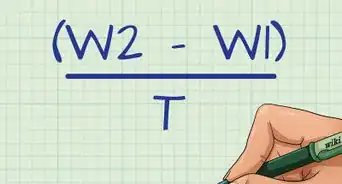

6Utilisez ces carrés pour avoir la probabilité des différents phénotypes. Les carrés de Punnett servent le plus souvent à déterminer les phénotypes possibles de la descendance. Comme chacun des carrés a une probabilité égale de survenir, vous pouvez trouver la probabilité d'un phénotype en divisant le nombre de carrés présentant ce phénotype par le nombre total de carrés.

- Notre carré de Punnett nous indique qu'il y a quatre combinaisons de gènes possibles chez les descendants de ces parents. On y constate que trois des quatre enfants pourront enrouler leur langue, mais non le quatrième. Si on établit les possibilités pour ces deux phénotypes, on obtient :

- la descendance peut enrouler sa langue : 3/4 = 0,75 = 75 %,

- la descendance ne peut pas enrouler sa langue : 1/4 = 0,25 = 25 %.

Publicité

Méthode 2

Méthode 2 sur 2:Montrer les résultats d'un croisement bihybride (avec deux gènes)

-

1Doublez la taille du carré de Punnett à chaque nouveau gène. Le carré s'agrandit dans les deux sens, à droite et en bas. Les combinaisons de gènes ne sont pas toujours aussi simples que celles d'un croisement monohybride. Certains phénotypes sont déterminés par plusieurs gènes. Dans ces cas-là, il faut bien, sur le même principe, envisager toutes les combinaisons possibles. C'est pourquoi il faut une grille plus grande.

- Avec plusieurs gènes impliqués, la taille d'un échiquier de Punnett est doublée par rapport à celle du précédent. C'est pourquoi une grille avec un seul gène est de 2 x 2, celle avec deux gènes, de 4 x 4, celle avec trois gènes, de 8 x 8, etc.

- Pour pouvoir être mieux compris, nous prendrons un exemple avec deux gènes. On trace donc une grille de 4 x 4. Ce que l'on fait ici pourra être reproduit avec trois gènes ou davantage : il suffira de faire une grille plus grande et ce sera forcément un peu plus long à remplir.

-

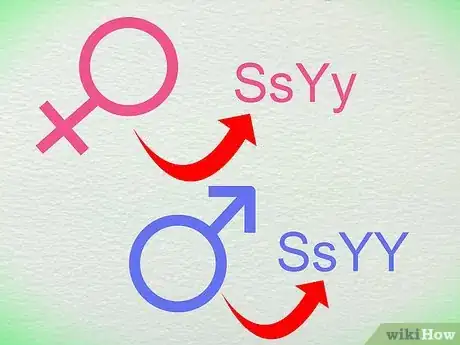

2Déterminez les gènes des parents impliqués. Trouvez les gènes communs aux deux parents qui donnent le caractère que vous étudiez. Comme il y a plusieurs gènes, chaque génotype du parent a deux lettres de plus pour chaque gène, ce qui donne quatre lettres pour deux gènes, six lettres pour trois gènes, etc. Vous mettrez le génotype de la mère en haut et celui du père à gauche (ou l'inverse).

- Prenons un exemple classique pour illustrer ces croisements : les petits pois. Un plant de petits pois peut donner des pois lisses ou ridés (pour l'aspect extérieur), jaunes ou verts (pour la couleur). On posera que l'aspect lisse et la couleur jaune sont dominants [3] . On utilisera les lettres L et l (aspect lisse) pour les gènes respectivement dominant et récessif et les lettres J (dominant) et j (récessif) pour la couleur jaune. Admettons que la « mère » possède le génotype LlJj et le père, le génotype LlJJ.

-

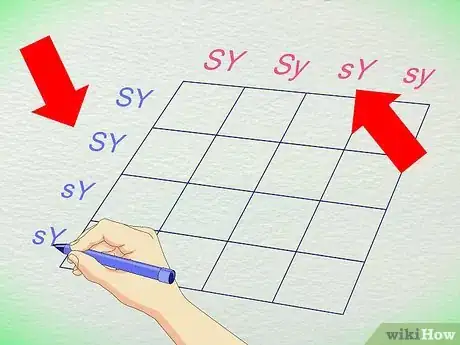

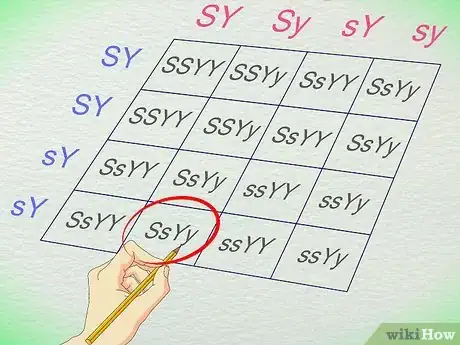

3Inscrivez en haut et à gauche, les différentes combinaisons de gènes. À ces deux endroits, inscrivez toutes les combinaisons d'allèles (dominants et récessifs) possibles, au vu des caractères génétiques des parents. Comme avec un seul gène, chaque allèle des parents a une probabilité égale de se combiner avec un autre. Le nombre de lettres dans chacune des cases dépend du nombre de gènes : deux lettres pour deux gènes, trois lettres pour trois gènes, etc.

- Dans l'exemple, vous devez inscrire les différentes combinaisons de gènes issus de chaque parent à partir de leurs génotypes respectifs (LlJj). Si les gènes de la mère sont LlJj et ceux du père, LlJJ, on disposera ainsi les allèles :

- ceux de la mère, au-dessus : LJ, Lj, lJ, lj,

- ceux du père, à gauche : LJ, LJ, lJ, lJ.

-

4Remplissez toutes les cases du carré de Punnett. Remplissez-les de la même façon que dans l'exemple avec un seul gène. Comme il y a deux gènes en jeu, on aura ici quatre lettres dans chaque case. On en aurait eu six lettres avec trois gènes… En règle générale, le nombre de lettres dans une case de l'échiquier correspond au nombre de lettres de chacun des génotypes des parents.

- Dans notre exemple, le remplissage est le suivant :

- rangée du haut : LLJJ, LLJj, LlJJ, LlJj,

- deuxième rangée : LLJJ, LLJj, LlJJ, LlJj,

- troisième rangée : LlJJ, LlJj, llJJ, llJj,

- rangée du bas : LlJJ, LlJj, llJJ, llJj.

-

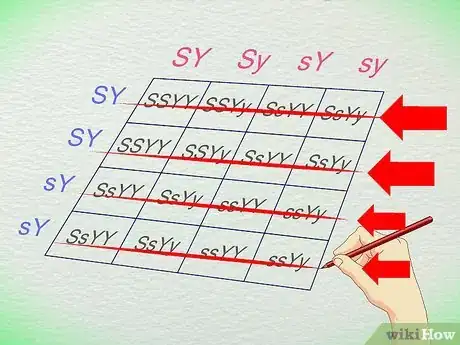

5Prédisez les phénotypes possibles de la descendance suivante. Quand vous avez affaire à plusieurs gènes, chaque case du carré de Punnett représente les génotypes des descendants possibles. Assez logiquement, il y a plus de combinaisons possibles qu'avec un seul gène. Une fois encore, les phénotypes, dans les cases, dépendent des gènes que vous prenez. Dans la grande majorité des cas, il suffit qu'un seul allèle soit dominant pour que le caractère exprimé soit dominant. Par contre, pour que le caractère exprimé soit récessif, il faut que tous les allèles le soient [4] .

- Dans notre exemple des petits pois, comme l'aspect lisse et la couleur jaune sont dominants, par avance, tout carré ayant au moins un L majuscule représentera une plante donnant un phénotype de l'aspect lisse et tout carré avec un J majuscule représentera une plante donnant un phénotype jaune. Une plante donnant des pois ridés devra avoir deux allèles récessifs (l) et celle donnant des pois verts, deux allèles récessifs (j). Ceci étant posé, voyons ce que cela donne :

- rangée du haut : lisse/jaune, lisse/jaune, lisse/jaune, lisse/jaune,

- deuxième rangée : lisse/jaune, lisse/jaune, lisse/jaune, lisse/jaune,

- troisième rangée : lisse/jaune, lisse/jaune, ridé/jaune, ridé/jaune,

- rangée du bas : lisse/jaune, lisse/jaune, ridé/jaune, ridé/jaune.

-

6Servez-vous des carrés pour calculer la probabilité de chaque phénotype. Opérez comme vous le feriez avec un seul gène. Vous avez obtenu ici plus de cas de figure, car il y a deux gènes. Il faut donc établir la probabilité de chaque phénotype. Pour cela, il suffit de compter les cases ayant le même phénotype et de rapporter ce nombre au nombre total de cases.

- Dans notre exemple, les probabilités pour chaque phénotype sont :

- la descendance est lisse et jaune : 12/16 = 3/4 = 0,75 = 75 %,

- la descendance est ridée et jaune : 4/16 = 1/4 = 0,25 = 25 %,

- la descendance est lisse et verte : 0/16 = 0 %,

- la descendance est ridée et verte : 0/16 = 0 %.

- Vous noterez qu'il est impossible qu'il y ait, dans le cas présent, un seul descendant avec deux allèles j récessifs, donc aucun pois ne sera vert.

Publicité

Conseils

- Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez utiliser une calculatrice de carrés de Punnett en ligne (comme celle-ci). Le site est en anglais, mais est facilement compréhensible. Vous pouvez faire varier les gènes des parents [5] .

- En théorie, les traits récessifs sont plus rares que les traits dominants. Cependant, dans certains cas, un caractère récessif aura tendance à s'imposer dans une population à la fois par la sélection naturelle et par l'adaptation à une situation. Ainsi, le caractère récessif qui transmet la drépanocytose protège de la malaria, ce qui est salvateur pour certaines populations d'Afrique noire [6] .

- Tous les gènes n'ont pas deux phénotypes. Ainsi, certains gènes ont un phénotype particulier pour une combinaison de type hétérozygote (un allèle dominant, un allèle récessif).

Avertissements

- Si vous ajoutez un gène aux deux parents, votre grille va doubler de taille, et ce, dans les deux sens. Ainsi, avec un seul gène par parent, vous aurez un carré de Punnett de 2 x 2, avec deux gènes, un carré de 4 x 4… et avec cinq gènes, c'est un grand carré de 32 x 32 ! Que de combinaisons possibles !

Références

- ↑ http://www.nlm.nih.gov/exhibition/harrypottersworld/pdf/teachersgeneticterms.pdf

- ↑ http://learn.genetics.utah.edu/content/inheritance/patterns/

- ↑ http://www.biology.arizona.edu/mendelian_genetics/problem_sets/dihybrid_cross/03t.html

- ↑ http://www.biology.arizona.edu/mendelian_genetics/problem_sets/dihybrid_cross/03t.html

- ↑ http://scienceprimer.com/punnett-square-calculator

- ↑ http://www.cdc.gov/malaria/about/biology/sickle_cell.html