Froidchapelle

Froidchapelle ou Froid-Chapelle (en wallon Fritchapelle) est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Hainaut.

| Froidchapelle | |||||

.JPG.webp) Place Albert Ier | |||||

Héraldique |

Drapeau |

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | |||||

| Communauté | |||||

| Province | |||||

| Arrondissement | Thuin | ||||

| Bourgmestre | Alain Vandromme (MR) (EC) |

||||

| Majorité | Entente Communale (EC) | ||||

| Sièges EC AC |

13 11 2 |

||||

| Section | Code postal | ||||

| Froidchapelle Boussu-lez-Walcourt Fourbechies Vergnies Erpion |

6440 6440 6440 6440 6441 | ||||

| Code INS | 56029 | ||||

| Zone téléphonique | 060, 071 (boussu-lez-walcourt) | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Froidchapellois(e) | ||||

| Population – Hommes – Femmes Densité |

3 953 () 50,90 % 49,10 % 46 hab./km2 |

||||

| Pyramide des âges – 0–17 ans – 18–64 ans – 65 ans et + |

() 20,34 % 63,55 % 16,12 % | ||||

| Étrangers | 2,39 % () | ||||

| Taux de chômage | 19,61 % (octobre 2013) | ||||

| Revenu annuel moyen | 10 951 €/hab. (2011) | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 50° 09′ 01″ nord, 4° 19′ 42″ est | ||||

| Superficie – Surface agricole – Bois – Terrains bâtis – Divers |

86,03 km2 (2005) 55,69 % 33,41 % 9,93 % 0,97 % |

||||

| Localisation | |||||

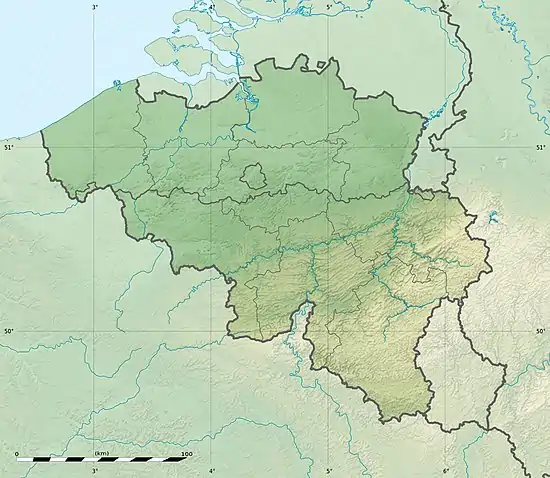

Situation de la commune dans l’arrondissement de Thuin et la province de Hainaut | |||||

| Géolocalisation sur la carte : Belgique

Géolocalisation sur la carte : Belgique

Géolocalisation sur la carte : Région wallonne

Géolocalisation sur la carte : Hainaut

| |||||

| Liens | |||||

| Site officiel | froidchapelle.be | ||||

Géographie

Froidchapelle se situe dans la botte du Hainaut. La commune est limitée à l'est par Cerfontaine et Silenrieux; au sud par Vaulx et Virelles (Chimay); à l'ouest par Rance (Sivry-Rance); au nord par l'entité de Walcourt.

Communes limitrophes

Étymologie

L'origine du nom de Froidchapelle ou Froid-Chapelle viendrait d'un moine nommé Féroald qui aurait, selon la légende, bâti une chapelle à cet endroit qui aurait pris le nom de Féroald-Capelle qui deviendra avec le temps Froid-Chapelle.

Les premières mentions du village de Froidchapelle datent de 673 sous le nom de Froildi Capella, en 1188 sous le nom de Frocapella. À partir de 1977, l'orthographie n'est plus Froid-Chapelle mais bien Froidchapelle[1].

L'anthroponyme Féroald ou Frodwald est issu des mots germains hrod signifiant « gloire » et de waldan signifiant « gouverner »[2].

Histoire

Si l'on conteste à bon droit l'authenticité du testament de sainte Aldegonde, il n'en est pas moins certain que le chapitre de Maubeuge fut, dès ses origines, propriétaire de la forêt de Rance, au sein de laquelle furent créées au XIIe siècle les villes-neuves de Froidchapelle, Fourbechies et Rance.

Vers 1188, Baudouin VI de Hainaut donne au chapitre de Maubeuge, avec l'agrément de Ghislain, châtelain de Beaumont, son vassal, deux tiers de la dîme de Froidchapelle et d'autres droits sur cette paroisse. Cette donation était en fait une restitution et celle-ci nous indique que la paroisse de Froidchapelle existait dès cette époque[3].

À la fin de l’année 1477, une échauffourée a lieu à Froidchapelle entre les troupes locales et les Français, au lieu-dit Boudrimont.

Maximilien d’Autriche, fils de l’empereur Frédéric III, et Marie de Bourgogne sont reçus à Mons le où ils font leur Joyeuse Entrée. Les Français, qui tiennent garnison à Chimay et dans les environs, au nombre de 600 cavaliers et 300 fantassins, font des excursions jusqu'à Beaumont.

Les seigneurs de Barbençon et de Witem, avec Gilles de Bouzanton, dit le Veau, seigneur de Lompret et d’Imbrechies, à la tête de 500 hommes, les ayant cherchés et rencontrés à Froidchapelle, les chargent avec tant de vigueur qu'ils les mettent en fuite et font 20 tués et 250 prisonniers.

L’année suivante, une trêve est enfin conclue entre Louis XI et Maximilien, le roi de France doit restituer toutes les places du Hainaut.

En juillet 1596, les habitants se rendent à Beaumont pour accueillir leur nouveau seigneur, Charles de Croÿ, prince de Chimay, comte de Beaumont : « tous les subjets et manans du village dudit Froid-chapelle avec les autres villages de la dite comté furent recueillir sa dite excellence (…) tous fort bien armés et équipés, avec leur enseigne dépliée et tambour battant (…) donnèrent une décharge d’une infinité de coups d’arquebusade ».

Comme c’était malheureusement le cas partout, les villageois souffraient des passages nombreux de bandes armées. Aussi, quand la paix était signée, c’était l’occasion de grandes réjouissances :

- a. La paix des Pyrénées en 1659 : « Il a été donné (…) à Thomas le Dunsin, pour avoir venu avec son tambour que l’on fait les feux de joie de la paix. A Jean Lardin par ordonnance du mayeur et des échevins pour 50 pots de bière (NB. à 4 pintes) bues par les garçons du village à la publication de la paix. 5 livres ».

- b. Traité de Nimègue en 1679 : « Livré et mené une corde de leigne pour faire le feu de joie ».

- c. Traité de Rijswick en 1697 : « Deux cordes de leigne menées sur la place pour faire les feux de la paix (…) pour la poudre distribuée aux réjouissances ».

A l’époque française, le village fait partie du canton municipal de Beaumont, département de Jemappes, pour redevenir une commune autonome en 1800. De la fin juillet à octobre 1814, elle est versée temporairement dans le département du Nord.

En 1798, un habitant, Jean-Baptiste Hazard, est condamné à 4 ans de fers pour avoir abattu l’arbre de la liberté, il est exposé au carcan puis envoyé à Brest où il décède peu après son arrivée. On a retenu le nom de 12 soldats de Napoléon décorés en 1858 de la médaille de Sainte-Hélène et de 19 autres, dont quelques-uns sont décédés aux quatre coins de l’Europe[4].

À partir de 1836, les bois qui appartenaient à la Société Générale, sont cédés à diverses sociétés comme Coghen-Bernard et la Société De Coppin. La dernière nommée veut mettre fin à la vaine pâture dont disposaient les habitants sur les 2 162 hectare du Bois-le-Comte alors que les propriétaires les limitaient à 697 hectare. Après de nombreuses transactions, un accord est trouvé le . Les propriétaires rachètent définitivement les droits d’usage et accordent une somme de 48 000 franc à la commune.

Dès 1855, la société de Frédéric Brugmann (nl) (Dortmund 1779 - Bruxelles 1852) acquiert un premier bien, celui de la Ferrière septentrionale, qui sera suivi de beaucoup d’autres. En 1858, il décide le défrichement de 1 000 hectare et la construction de 8 fermes pratiquement identiques. Le 1er bâtiment qui voit le jour est celui d’Hurtau, à la limite de Cerfontaine, dont le domaine qui s’étend sur 164 hectare.

Fourbechies est détaché de Froidchapelle, avec beaucoup de difficultés et d’amertume de part et d’autre, par une loi du 2 juin 1868 (le hameau sera réintégré le ).

En 1870, Paris, assiégé par les Prussiens, a recours aux ballons captifs pour garder le contact avec l’extérieur. 71 partiront de la capitale dont 5 atteindront la Belgique. Le 16 octobre, le 16e ballon à prendre l’air, le Jules-Favre 1er, atterrit dans la commune. À son bord, 195 kg de dépêches, 6 pigeons voyageurs, le pilote et 4 voyageurs.

En 1879, on multiplie les emprises pour le chemin de fer de Chimay à Frameries (future ligne 109). L’année suivante, on autorise l’installation d’une briqueterie sur le tracé de la voie à 55 m du bois d’Hernois. On envisage la fabrication de 800 000 briques pour la construction de la gare.

Durant la Première Guerre mondiale, La commune compte une quarantaine de combattants dont 5 meurent au front (le monument aux Morts porte 7 noms) et 85 travailleurs civils déportés en Allemagne le , dont 8 ne reviendront pas. La veille de l’armistice, un avion britannique tombe à Martinsart. Ses deux occupants, un Écossais et un Canadien sont tués.

Durant la Seconde Guerre mondiale, en 1942, la liste remise au roi Léopold III par le Comité d’Initiative pour la Libération des Prisonniers wallons compte 37 noms pour la commune pour Froidchapelle. L’un d’eux décède en captivité. On déplore aussi la perte d’un déporté et la veille de la libération, d’une habitante.

Cinq avions sont tombés sur le territoire de la commune durant la guerre : 2 allemands et 3 alliés, deux britanniques et un américain. Durant l’année 1944, un champ d’aviation, satellite de celui de Florennes, pour chasseurs de nuit a été implanté à Cerfontaine, à la limite de Froidchapelle vers le Lègnery et Martinsart.

Le , à la veille de la libération, on a frôlé la catastrophe. Un coup de feu est tiré vers 15 h, à la Pierraille, sur les Allemands en retraite. Aussitôt, c’est un déluge de feu. Une personne de 68 ans qui sort d’une maison est touchée mortellement, une maison est incendiée. Trois hommes du quartier sont arrêtés et conduits au centre du village où ils resteront plus d’une longue heure face au mur de l’église, en attendant qu’on ait rassemblé 50 habitants pour les fusiller. Dans le village, c’est le sauve-qui-peut. Heureusement, l’officier (probablement un SS), qui veut faire payer cette agression et faire un exemple, vient de recevoir l’ordre d’avancer. Son successeur, plus calme et plus pondéré, exige du bourgmestre qu’il se porte garant de ses concitoyens pour qu’il n’y ait plus d’incident du genre. A 20 heures, les derniers Allemands doivent quitter la commune. Le lendemain matin, les Américains les ont remplacés.

À côté de l’école communale existe aujourd’hui encore une école libre tenue de 1881 à 1970, par les religieuses Filles de Marie de Pesche.

Armoiries

|

Blason de Froidchapelle depuis le 30 avril 1999. Le blason fut modifié : les doloires furent remplacés par des feuilles de chênes (les forêts), et les fasces devinrent « ondées » pour symboliser l'eau des barrages de l'Eau d'Heure.

Blasonnement : Écartelé aux 1 et 4 d’argent à trois fasces ondées de gueules, aux 2 et 3 d’argent à trois feuilles de chênes de gueules 2 et 1, posées la première et la troisième en bande, la deuxième en barre[5].

|

.svg.png.webp) |

Avant la fusion des communes, les armoiries de Froid-Chapelle étaient identiques à celles des Croÿ-Renty.

Blasonnement : Écartelé aux 1 et 4 d’argent à trois fasces de gueules, aux 2 et 3 d’argent à trois doloires de gueules, les deux en chefs adossées[6].

DC 13 février 1911 - AR 19 août 1911 - MB 10 septembre 1911

|

Le blason d'origine, qui se trouvait dans l'ancien salon communal, fut volé par les troupes allemandes lors de la Première Guerre mondiale. Celui-ci comportait en son centre le blason du comté de Beaumont, surmonté d'une couronne et le collier de la Toison d'or dans le bas.

Démographie

Elle comptait, au , 3 996 habitants, (2 010 hommes et 1 986 femmes), soit une densité de 46,45 habitants/km2 [7] pour une superficie de 86,03 km2.

Le graphique suivant reprend sa population résidente au 1er janvier de chaque année[8].

Les chiffres des années 1846, 1900 et 1947 tiennent compte des chiffres des anciennes communes fusionnées.

Économie

Durant des siècles, les habitants ont vécu de l’exploitation des bois (abattage, bois sciés, fagots, douves, etc). Le village abritait une ou deux brasseries, un moulin à eau et une salinerie (traitement des cendres de bois pour en retirer les sels de potasse devant servir d’engrais).

En 1830, on comptait ici 20 métiers à tisser la toile de lin et dix à faire des bas. On vendait à l’époque 300 toisons de laine et 100 kg de beurre. Vers 1900, on a extrait du marbre rouge à la Carrière à Roc, des ateliers de polissage offraient du travail à de nombreux ouvriers.

Depuis le milieu du XIXe siècle, la commune se tourne vers l’élevage des bovins. Froidchapelle est renommé pour son beurre de ferme[10].

Après la Seconde Guerre mondiale, la vie économique de Froidchapelle déclinera peu à peu, la dernière scierie fermera ses portes dans les années 1960, la gare fermera peu de temps après et on supprimera la « ligne 109 » qui reliait Chimay à Charleroi via Froidchapelle. À partir des années 1970, l'agriculture commencera à décliner inexorablement.

En 1968, les Froidchapellois reprendront espoir avec l'annonce de la construction des « Barrages de l'Eau d'Heure ». Ce projet pharaonique de la réalisation d'un des plus grands barrages d'Europe est très prometteur, sa construction engloutira plus de 40 milliards de Francs belges (1 milliard d'euros), donnera du travail à plusieurs milliers d'ouvriers et fera la prospérité des commerçants de la région pendant les douze années que dureront ces travaux.

Malheureusement, à la fin des Trente Glorieuses, à l'aube des années 1980, la crise économique s'installe. La Belgique n'a plus les moyens de ses ambitions, et si les barrages sont terminés, l'exploitation touristique qui devait en découler et relancer la région sera rendue impossible faute de moyens financiers. Les projets hôteliers, de port de plaisance, etc. seront remis dans les cartons. L'agriculture continuera à agoniser dans les années 1980 et 1990 et le taux de chômage et de personnes dépendantes de l'assistance publique augmentera inexorablement. Ce phénomène ne fera que s'aggraver avec la création de plusieurs parcs résidentiels qui à l'origine auraient dû accueillir les touristes venant aux barrages et qui en fait accueilleront les plus démunis venant s'installer là à petits prix. Cette nouvelle population, composée pour la plupart de personnes ayant perdu leur emploi dans la débâcle industrielle des années 1980 et 1990 et originaire le plus souvent des grandes villes comme Charleroi, La Louvière et Mons formera bientôt près d'un quart voire un tiers de la population.

Les années 2000 voient une volonté de relancer la vie économique en favorisant les initiatives promouvant le tourisme. La ligne 109 sera réaffectée en « RAVeL » (permettant les promenades à pied, à cheval ou à vélo), les « parcs » feront l'objet d'un plan énergique allant jusque la destruction de force de caravanes ou chalets illégaux, construction de nouvelles infrastructures sportives, encouragement des gîtes ruraux et gîtes à la ferme, création de synergies entre les offices du tourisme et les associations de gestion des lacs de l'Eau d'Heure.

Mais la volonté ne suffit pas, et il n'y aura pas de miracle froidchapellois. Les projets hôteliers furent repris par une société néerlandaise (Landal) qui créera à coups de millions d'euros un village, un port de plaisance, un complexe hôtelier et commercial, et de fait les commerçants du village ne retireront rien de cette riche nouvelle population.

À Froidchapelle aujourd'hui, le taux de chômage avoisine les 20 %, la quantité de personnes émargeant sur l'assistance publique est très importante et le vieillissement de la population est important. La dernière banque a fermé ses portes en 2006 ainsi que le bureau de poste.

Personnalités liées à la commune

- François-Joseph Gossec, compositeur, violoniste, directeur d'opéra et pédagogue, il sera le musicien le plus honoré sous Napoléon Ier, né à Vergnies (entité de Froidchapelle) en 1734, il décédera à Passy en 1829.

- La Redoute, surnom d'Alexandre-Stanislas Leclercq (1775-1822), fils d'un maître de forges, qui fait les 400 coups et nargue la gendarmerie, nouvellement créée. Malheureusement, c'est aussi un assassin qui abat de sang-froid un concitoyen âgé de 18 ans. Pour ne pas être arrêté, il passe en Angleterre où il enseigne le français. Il a écrit des mémoires pleines de forfanterie et de vantardise.

- Daniel Van Buyten, joueur international de football, né en 1978.

Notes

- Arrêté royal du 17 septembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites, art. 333, § 1er: "Les communes de Froid-Chapelle, Boussu-lez-Walcourt, Erpion et Vergnies sont fusionnées en une nouvelle commune qui portera le nom de Froidchapelle."

- Jean-Jacques Jespers, Dictionnaire des noms de lieux en Wallonie et à Bruxelles, Bruxelles, Belgique, Éditions Racine, , 649 p. (ISBN 978-2-87386-409-5)

- Auguste Soupart, « Histoire du doyenné de Thuin, tome II : Les paroisses », cahier du Musée de Cerfontaine, no 203,

- André Lépine, « Notes d'histoire sur Froidchapelle », cahier du Musée de Cerfontaine, no 251,

- Lieve Viaene-Awouters et Ernest Warlop, Armoiries communales en Belgique, Communes wallonnes, bruxelloises et germanophones, t. 1 : Communes wallonnes A-L, Bruxelles, Dexia, , p. 363

- Lieve Viaene-Awouters et Ernest Warlop, Armoiries communales en Belgique, Communes wallonnes, bruxelloises et germanophones, t. 1 : Communes wallonnes A-L, Bruxelles, Dexia, , p. 365

- http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/stat-1-1_f.pdf

- 3_Population_de_droit_au_1_janvier,_par_commune,_par_sexe_2011_2014_G_tcm326-194205 sur le site du Service Public Fédéral Intérieur

- http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20190101.pdf

-

- André Lépine, « Notes d’histoire », Cahier du Musée de Cerfontaine, no 251,

Bibliographie

- Théodore Bernier, « Le besoigné de Froid-Chapelle en 1608 », Documents et rapports de la société archéologique de Charleroi, no 13, , p. 335-438

- Louis Lefranc, Carnets (d’un autodidacte 1874-1932; plus de 60 carnets manuscrits ou dactylographiés, conservés à la bibliothèque de la Société d’Histoire Régionale de Rance).

- Edmond Michaux, La crise économique de 1840 à 1860 dans quatre villages du sud du Hainaut : Froidchapelle, Sivry, Rance, Montbliart, Bruxelles, Crédit Communal, coll. « Histoire », , 289 p., chap. 10

- Jean-Marie Albert, Histoire de Froidchapelle à travers l’histoire du Bois-le-Comte, , 324 p.

- Joseph Pestiaux, Froidchapelle : un village entre Sambre et Meuse, 1900-1950, Paris, , 257 p.

- André Lépine, « Les paroisses de Froidchapelle et Fourbechies », Cahier du Musée de Cerfontaine, no 205a,

- André Lépine, « État civil du 19e s. », Cahier du Musée de Cerfontaine, no 249,

- André Lépine, « Liste des 1.019 électeurs de 1956 », Cahier du Musée de Cerfontaine, no 250,

- André Lépine, « Les conseils communaux 1844-2001 », Cahier du Musée de Cerfontaine, no 255,

- André Lépine, « Vie & aventures de La Redoute », Cahier du Musée de Cerfontaine, no 289,

- André Lépine, « Froidchapelle - Les décès du 20e siècle (1900-1976) », Cahier du Musée de Cerfontaine, no 323,

- André Lépine et Guy Heynen, « Alexandre-Stanislas Leclercq, dit La Redoute », Cahier du Musée de Cerfontaine, no 423,

- André Lépine, « Le Laetare », Cahier du Musée de Cerfontaine, no 425,

- André Lépine et Guy Heynen, « Mai 1940 — Rommel traverse l’Entre-Sambre-et-Meuse, de Dinant à Landrecies, par Philippeville », Cahier du Musée de Cerfontaine, no 415,