La Voix des femmes (France)

La Voix des femmes est un journal féministe diffusé du au 1848, créé le par l'écrivaine et journaliste Eugénie Niboyet, à la suite de l'abdication du roi Louis-Philippe Ier et du début de la Deuxième République. Après son succès grandissant, il devient une association, fréquentée notamment par Jeanne Deroin, Pauline Roland, Eugénie Niboyet et Désirée Gay. Les membres de La Voix des femmes ne remettent pas en cause le rôle maternel de la femme dans le cercle familial. Elles promeuvent la nécessité de leur sécurité financière et salariale, leur éducation, leurs droits à la propriété, et le droit de vote pour celles-ci.

Pour les articles homonymes, voir La Voix des femmes.

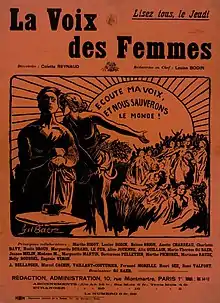

La Voix des femmes est également le titre d'un journal hebdomadaire « politique, social, scientifique, artistique », fondé en 1917 par Colette Reynaud et Louise Bodin dont le premier numéro sort le . Le journal qui se proclame ensuite en 1919 « féministe, pacifiste, socialiste et internationaliste », paraît jusqu'en 1937.

La Voix des femmes de 1848

Eugénie Niboyet créé La Voix des femmes, le dans le but d’intéresser les institutions républicaines aux conditions de travail de ses citoyennes mais aussi de montrer l’intérêt qu’ont ces dernières pour la République française. Elle souhaite aussi mettre en lumière le courant de pensée du socialisme. Le journal se dit en effet « Journal quotidien, socialiste et politique, organe des intérêts de toutes »[1].

Le journal La Voix des Femmes garde informés ses lecteurs et lectrices sur la vie et les événements politiques en général mais principalement sur l’élection présidentielle de 1848 avec notamment la publication des candidatures officielles. Les éditrices donnent leurs avis et conseils sur les candidats pour lesquels voter, ceux qu’elles soutiennent, principalement des candidats favorables aux droits et libertés des femmes.

La journaliste et fondatrice Eugénie Niboyet écrit tant sur la politique intérieure que sur la politique extérieure. La ligne politique du périodique est dite « la plus à gauche possible »[2],[1].

Le journal publie des lettres ainsi que des pétitions rédigées par des femmes et qui s’adressent aux hommes politiques de l’époque. Ces lettres comprennent par exemple des demandes pour l’amélioration des conditions de travail des femmes de l’époque ou encore la reconnaissance du suffrage féminin.

Le journal est le premier de l’histoire de la presse féminine à se présenter comme un journal qui « soutiendra franchement leurs intérêts moraux, intellectuels et matériels ». Eugénie Niboyet y défend par exemple les intérêts économiques des prisonnières qui s’étaient vues accusées par les travailleuses couturières, de concurrentes. Eugénie Niboyet a donc pris le parti des prisonnières en écrivant « il faut que les prisonnières travaillent, elles en ont doublement besoin »[3],[2].

Le travail est donc l'un des principaux thèmes abordés dans le journal après celui de la politique. On retrouve dans le numéro 31 un article rédigé par une certaine Marie-Pauline s’intitulant « Que la femme doit travailler ». Dans cet article on peut lire « La femme veut être libre ? Qu’elle travaille ! Qu’elle sache se suffire à elle-même ! ». Les femmes de la rédaction utilisent également leur journal pour réclamer tous leurs droits au gouvernement dans le but d’arrêter les discriminations. Par exemple le droit de faire partie des tribunaux commerciaux, le droit à un salaire égal à celui de l’homme pour un travail égal ou encore « le droit à la recherche en paternité pour la jeune fille séduite et abandonnée »[2].

Un autre des thèmes importants abordés par Eugénie Niboyet dans son journal est celui de l’éducation. Elle revendique l’éducation des femmes par les femmes. Dans le numéro du , une des membres du journal demande dans un article l’ouverture des classes de lycées aux femmes. Elle écrit que les femmes demandent « les mêmes professeurs, les mêmes programmes, mais à des heures différentes, ou séparément. Parce que trop sexualisées par leurs adversaires, les femmes ont peur de choquer et s'en tiennent à une ségrégation prude ». Dans le numéro du , l’une des journalistes sous-titre son article avec une phrase du philosophe Leibniz : « Celui-là qui est maître de l’éducation peut changer la face du monde »[2].

Le journal se montre aussi internationaliste. On y trouve peu d’articles patriotes à l’exception de ceux glorifiant la France pour son « tourisme républicain », c’est-à-dire le fait que le pays accueille les révolutionnaires des pays voisins tels que l’Italie, la Pologne ou bien l’Irlande. Le quotidien est aussi dit antiraciste, antiesclavagiste et très tolérant religieusement. Cependant on ne retrouve aucune prise de position athée dans les articles publiés[2].

L'affaire George Sand

Les femmes du journal, lors de la période d’élection, souhaitent faire élire une femme à l’Assemblée, à l’époque constituée d’hommes uniquement. C’est alors qu’on émet l’idée de la candidature de l’écrivaine George Sand. Les hommes de l’époque avaient déclaré que l’écrivaine possédait « un génie mâle ». Les rédactrices ont alors pensé que les hommes politiques l’accepteraient plus facilement à l’Assemblée. C’est donc dans le numéro du que l’idée sera reprise et partagée. Par la suite, les rédactrices diffuseront durant quelques jours, dans leur quotidien, des textes de George Sand. Le de la même année, cette dernière écrit une lettre au journal La Réforme, qui la publiera, dans laquelle elle dément cette candidature et déclare espérer « qu’aucun électeur ne voudra perdre son vote en faisant écrire [son] nom »[2].

Diffusion

La Voix des femmes est un quotidien diffusé du au 1848, chaque matin à Paris. On compte 46 numéros publiés en tout. Il coûte à l’époque 10 centimes de franc-or[4].

Archives

La bibliothèque Marguerite-Durand (13e arrondissement de Paris) en conserve des numéros. Le Musée de l'Histoire vivante (Montreuil) conserve 35 numéros sur 47.

La Voix des femmes de 1917 à 1937

En 1917, Colette Reynaud et Louise Bodin fondent La Voix des femmes[5],[6], journal hebdomadaire « politique, social, scientifique, artistique » dont le premier numéro sort le [7].

Crée dans le contexte de la Première Guerre mondiale, le journal est dans le courant du mouvement ouvrier opposé à l’Union sacrée[8].

Le journal, qui se proclame en 1919 « féministe, pacifiste, socialiste et internationaliste »[8],[9],[10], regroupe des féministes, des pacifistes, des partisans de l'extrême gauche ainsi que des néomalthusiens[6]. Henri Barbusse, Romain Rolland, Marcel Cachin, Madeleine Pelletier, Victor Méric, Nelly Roussel, Séverine, Marthe Bigot, Hélène Brion, Marcelle Capy, Georges Pioch notamment[6] y publient régulièrement des articles. Les femmes socialistes y trouvent un appui[11] et Louise Bodin y lance des appels en faveur de l'Internationale des femmes[12].

Diffusion

L'éditorial, signé Louise Bodin dans le premier numéro du , est largement censuré[8]. Sur les 58 numéros parus entre et , quasiment tous sont censurés par le « Bureau de la presse ».

D'abord hebdomadaire, il devient bi-hebdomadaire en 1919. Le premier numéro bi-hebdomadaire sort le et contient des articles de Marthe Bigot, Louise Bodin, Annette Charreau, Fanny Clar, Alice Jouenne, Leyciat, Magdeleine Marx, Marianne Rauze, Henriette Sauret, Monette Thomas. Il est indiqué que « Toutes les femmes socialistes doivent acheter et lire ce numéro et ensuite s'abonner »[13].

Quotidien en 1922, il redevient hebdomadaire à la fin de 1922[11].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « La Voix des Femmes » (voir la liste des auteurs).

- Alice Primi, « La « porte entrebâillée du journalisme », une brèche vers la Cité : Femmes, presse et citoyenneté en France, 1830-1870 », Le Temps des médias, , p. 28-40

- Evelyne Sullerot, « Journaux féminins et lutte ouvrière (1848-1849) », Revus d'Histoire du XIXe siècle - 1848, , p. 88-122

- Isabelle Lacoue-Labarthe, « Lettres et journaux de femmes: Entre écriture contrainte et affirmation de soi », Tumultes, , p. 113-132

- Adrien Ranvier, « Une féministe de 1848 : Jeanne Deroin », Bulletin de la Société d'histoire de la Révolution de 1848, t. 4, no 24, , p. 317-355 (DOI 10.3406/r1848.1908.1883, lire en ligne).

- Stefan Zweig, Romain Rolland, Correspondance 1910-1919, Albin Michel, (lire en ligne)

- Roger-Henri Guerrand, Francis Ronsin, Jeanne Humbert et la lutte pour le contrôle des naissances, Les Amis de Spartacus, (lire en ligne), p. 93

- « Notice de périodique La Voix des femmes (Paris) », sur BnF (consulté le )

- Julien Chuzeville, « Le Maitron Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social, notice Reynaud Colette », sur maitron.fr, (consulté le )

- Marie Collins, Sylvie Weil Sayre, Les femmes en France, C. Scribner's Sons, (lire en ligne), p. 241

- « La Voix des femmes, numéro 87 du 19 octobre 1919 », sur BnF, (consulté le )

- Maīté Albistur, Histoire du féminisme français: De l'Empire napoléonien à nos jours, Des Femmes, (lire en ligne), p. 566

- Christine Bard et Sylvie Chaperon, Dictionnaire des féministes : France, XVIIIe – XXIe siècle (ISBN 978-2-13-078720-4 et 2-13-078720-7, OCLC 972902161, lire en ligne), p. 168-170

- L'Humanité - journal socialiste quotidien, « échos »

, sur Gallica, (consulté le ), p. 2

, sur Gallica, (consulté le ), p. 2 - Juiliette Gohaud, « Le féminisme de « La Voix des femmes » (1917-1937) », sur cedias.org (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- La Voix des femmes, consultation en ligne

- Vincent Soulier, Presse féminine la puissance frivole, L'Archipel, , 300 p. (ISBN 2-8098-0039-1)

- Portail de la presse écrite

- Portail de la politique française

- Portail des femmes et du féminisme