Valens

Flavius Valens (nom complet en latin : Flavius Iulius Valens Augustus) né vers 328 et mort lors de la bataille d’Andrinople le 9 août 378, fut coempereur romain pour l’Orient de 364 à 378.

Pour les articles homonymes, voir Valens (homonymie).

| Valens | |

| Empereur romain | |

|---|---|

Petit bronze de Valens frappé à Thessalonique entre 364 et 367, au revers GLORIA ROMANORVM, avec l'empereur au labarum soumettant un vaincu. | |

| Règne | |

| - 14 ans, 4 mois et 14 jours |

|

| Période | Valentienne |

| Précédé par | Jovien |

| Co-empereur | Valentinien Ier (jusqu'à 375) Gratien (depuis 367) Valentinien II (depuis 375) |

| Usurpé par | Procope (365-366) Firmus (370-372/375) |

| Suivi de | Gratien Valentinien II Théodose Ier |

| Biographie | |

| Nom de naissance | Flavius Iulius Valens |

| Naissance | Vers 328 - Cibalae (Pannonie) |

| Décès | (~50 ans) Andrinople (Thrace) |

| Père | Gratien l'Ancien |

| Épouse | Albia Dominica |

| Descendance | (1) Valentinianus Galates (2) Carosa (3) Anastasia |

Né à Cibalae en Pannonie, il joignit les rangs de l’armée romaine tout comme son frère aîné Valentinien et poursuivait une carrière sans histoire lorsque ce dernier fut acclamé empereur par les troupes en 364. Valentinien dut, sous la pression de son entourage, nommer un coempereur. Certain de la fidélité de son frère cadet, le nouvel empereur nomma Valens à ce poste. Les deux frères se partagèrent ainsi le pouvoir et les armées, Valentinien gouvernant la partie occidentale de l’empire, Valens la partie orientale.

Presque immédiatement après son avènement Valens dut faire face à la révolte de Procope, lequel, à titre de lointain cousin de l’empereur Julien revendiquait le trône comme dernier descendant de la dynastie constantinienne. Sur le plan intérieur, les deux frères mirent en œuvre diverses réformes administratives visant à protéger les classes les plus faibles de la société, notamment dans le domaine de la fiscalité, et assurèrent une plus grande stabilité de la monnaie. De confession arienne contrairement à Valentinien, il fit violence aux tenants du Credo de Nicée, mais s’éleva surtout contre les milieux intellectuels païens, auxquels il prêtait des intentions hostiles grâce, croyait-il, à leurs pouvoirs magiques.

Tout comme celui de son frère à l’ouest, le règne de Valens devait être principalement consacré à combattre les ennemis aux frontières : les Goths en Europe (première campagne : 367-369; deuxième campagne : 376-378) et les Perses (373) en Asie mineure.

C’est du reste en combattant les Goths qu’il devait trouver la mort le 9 aout 378 au cours d’une bataille près d’Andrinople (aujourd’hui Édirne en Turquie).

Contexte historique

La mort de Julien le 26 juin 363 mit fin à la dynastie fondée par Constantin[1]. Affaibli par les luttes entre officiers supérieurs de l'armée sur le plan intérieur, l’empire devait faire face à divers envahisseurs sur le plan extérieur: les Perses qui établissaient leur emprise dans la région mésopotamienne en Asie mineure et divers peuples faisant leur apparition sur le Rhin, le Neckar et le Danube en Europe[2].

À cela s’ajoutait les conflits religieux qui témoignaient déjà de la division apparaissant entre Orient et Occident. Déjà en 325, Constantin avait dû convoquer un concile à Nicée pour résoudre (sans succès) la crise arienne[3]. La progression du christianisme sous Constantin et ses fils avait été brièvement interrompue par le court règne de l’empereur Julien (r. 361-363) qui avait permis le retour au pouvoir d’une partie de l’aristocratie païenne[4]. Pour succéder à Julien, l’armée avait choisi Jovien, jeune officier chrétien d’une trentaine d’années, dont le règne sera aussi court que celui de son prédécesseur (r. 363-364); il sera marqué par le retour définitif du christianisme et une paix déshonorante pour l’empire avec les Sassanides. Lorsqu’il décèdera, probablement accidentellement, le 17 février 364, c’est à nouveau l’armée qui lui choisira comme successeur un autre officier chrétien originaire de Pannonie, Flavius Valentinianus, lequel pressé de nommer un coempereur choisira son frère cadet Valens [5],[6].

Jeunesse et apprentissage

Valens était né en 328 [7],[8] à Cibalae en Pannonie du sud (aujourd’hui Vinkovci en Croatie) dans une famille illyro-romaine[9]. Son frère aîné Valentinien (r. 364-375) et lui étaient fils d’un important général de l’armée sous Constantin Ier et Constant Ier du nom de Gratianus Funarius [10] qui était également né à cet endroit. Les deux frères passèrent leurs jeunes années sur le domaine familial[11].

Tout jeunes, vers la fin des années 320 ou au début des années 330, les deux frères suivirent leur père en Afrique où celui-ci avait été nommé comes Africae[N 1], poste qu’il dut bientôt quitter après avoir été accusé de détournement de fonds [12]. Rappelé en service au début des années 340, il devint comes britanniae avant de se retirer définitivement sur ses terres à Cibalae[13]. Constance II (r. 337 – 361) devait cependant confisquer celles-ci après que Gratianus Funarius ait été accusé de complicité avec l’usurpateur Magnence (r. 350 – 353).

Peu avantagé physiquement, Valens ne possédait ni le courage ni l’endurance de son frère auquel il ne ressemblait que par la brutalité[14]. Comme son père et son frère, il décida de faire carrière dans l’armée et fit partie des protectores domestici[N 2] sous les empereurs Julien (r. 361-363) et Jovien (r. 363-364).

Sa carrière ne semblait guère promise à un brillant avenir[15] lorsque son frère, après la mort accidentelle de Jovien en février 364, fut choisi par l’armée comme nouvel empereur. Le temps pressait, car l’armée se trouvait en territoire hostile et en position d’infériorité. L’état-major se réunit à Nicée quelques jours après la mort de l’empereur avec quelques dignitaires civils dont le préfet du prétoire d’Orient, Secundus Salutius, et le patrice Datianus, ancien favori de Constance. Salutius, qui avait déjà refusé la pourpre après la mort de l’empereur Julien, déclina à nouveau cet honneur[16]. Deux nouveaux candidats furent alors proposés : Equitius (ou Aequitius), pannonien promu comes rei militaris par Jovien, lequel fut rejeté comme trop rustre et brutal[17], et le frère de Jovien, Januarius, aussi comes rei militaris mais posté à ce moment en Thrace et de ce fait considéré comme trop éloigné pour venir rapidement prendre la tête de l’armée[18],[19]. Finalement, le 26 février, un vote de compromis se porta sur Valentinien, pannonien comme son prédécesseur, chrétien modéré, reconnu pour son énergie et son honnêteté [20].

Ce compromis fut accueilli de diverses façons. Au sein des troupes on ne semblait guère convaincu des priorités du nouvel empereur et, nous dit Ammianus Marcellinus, celui-ci dut interrompre la préparation de son discours d’acceptation pour aller rassurer les soldats inquiets de ses intentions. Par ailleurs, sans doute pour éviter toute nouvelle vacance du pouvoir en cas de décès subi de l’empereur ou pour apaiser toute opposition civile ou militaire dans la partie orientale de l’empire soucieuse de ne pas voir ses intérêts oubliés par un empereur siégeant en Occident, on exigea de lui qu’il s’adjoigne un coempereur[21].

Valentinien obtempéra et choisit quelqu’un dont il pouvait être certain de la loyauté absolue : son frère Valens (r. 364-378). Préparant le terrain, il promut d’abord son frère, jusque-là simple protector, au rang de tribun le 1er mars et le mit en charge des écuries impériales. Ce n’est qu’une fois arrivé à Constantinople que, passant outre aux objections de son magister equitum (commandant de la cavalerie), Dagalaifus [22], il en fit son coempereur. La proclamation eut lieu à l’Hebdomon[N 3], devant le mur de Constantin, le 28 mars; Valens fut ainsi le premier d’une longue série d’empereurs qui furent intronisés à cet endroit[23] ,[24],[25].

Arrivée au pouvoir et révolte de Procope

_minted_in_Constantinople.jpg.webp)

Après un court séjour de deux mois à Constantinople, les deux frères se mirent en route vers leur Pannonie natale où ils se divisèrent l’empire et les armées[26]. Valentinien prit charge de l’Occident avant de retourner d’abord à Milan, puis à Trèves qui demeurera sa capitale jusqu’en 375[27]. Valens quant à lui obtint la préfecture du prétoire d’Orient, soit la Grèce, les Balkans, l’Égypte et l’Asie mineure jusqu’à la frontière avec l’Empire sassanide[28]. Ce choix put paraitre curieux vu l’absence de qualité militaire de Valens et les craintes qu’inspirait l’Empire sassanide[14].

En effet, après la désastreuse campagne de Julien, son successeur, Jovien, avait dû conclure un traité de paix humiliant d’une durée de trente ans avec Chapour II aux termes duquel les Romains devaient se retirer de cinq de leurs provinces orientales, renoncer à leurs intérêts en Arménie et permettre aux Sassanides d’occuper les forteresses de Nisibis, Castra Maurorum et Singara [29]. Aussi la première priorité de Valens après son retour à Constantinople en décembre 364 fut la préparation d’une expédition pour rétablir la situation. Cette campagne devait cependant être remise à plus tard. Valens se trouvait à Césarée de Cappadoce à l’automne 365 lorsqu’il apprit qu’un usurpateur tentait à Constantinople de s’emparer du trône : Procope, un lointain cousin de l’empereur Julien, le dernier des constantiniens[30],[31], s’était fait proclamer empereur le 28 septembre 365 [32]. Originaire de Cilicie [33], celui-ci était entré dans l’armée comme tribunus et notarius avant d’être nommé comes primi ordinis sous Julien[32]. Déjà suspect sous Jovien, il avait jugé plus prudent de se retirer et de vivre sur ses terres [32]. Avec l’arrivée au pouvoir de Valentinien et de Valens, il joua le tout pour le tout.

Prenant avantage du fait que les légions Divitenses et Tungricani Juniores passaient par Constantinople pour affronter les Goths sur le Danube [34], il les convainquit de se joindre à lui. Se montrant en public avec la fille posthume de Constance II et de l’impératrice douairière Faustina pour affirmer ses droits dynastiques et faisant courir la rumeur que Valentinien était mort [35], il commença à émettre sa propre monnaie. S’il eut quelque succès auprès des soldats loyaux aux Constantiniens ainsi qu’aux intellectuels qui se sentaient menacés par les deux frères, il dut augmenter les taxes ce qui ne le rendit pas populaire au sein de la population [33].

Immédiatement Valens prit peur au point, nous dit Ammianus Marcellin, qu’il songea à abdiquer, voire à se suicider[36] ,[37]. La situation n’était guère brillante : l’ensemble de ses troupes avait déjà franchi les Portes de Cilicie en route vers la Syrie alors que Procope prenait le contrôle des provinces d’Asie et de Bithynie [38]. S’étant ravisé, il envoya les légions Jovii et Victores Iuniores contre Procope, mais celles-ci passèrent à l’ennemi [39]. Bien plus, Valens lui-même faillit être capturé lors d’un engagement près de Chalcédoine (aujourd’hui Kadıköy, banlieue résidentielle d’Istanbul)[40]. Enfin, Valentinien, ayant à choisir entre aller combattre les Alamans et se porter au secours de son frère, céda aux instances de la population et choisit la première option[41],[N 4].

Ce n’est qu’au printemps 366 que Valens put rassembler assez de troupes pour affronter véritablement Procope qui, entretemps, s’était rendu maitre des diocèses de Thrace et d’Asinie[42]. Partant d’Ancyre, Valens marcha à travers la Phrygie où il vainquit le général Gomoarius à Thyatira[43] ,[44] avant d’affronter Procope lui-même lors de la bataille de Nacolia (aujourd’hui Seyitgazi) le 27 mai[32],[33]. Fait prisonnier, Procope fut exécuté et sa tête envoyée à Valentinien [45],[46] ,[47].

Politique intérieure

Réformes fiscales et administratives

La législation de Valens, au plan intérieur, se confond dans les premières années avec celle de son frère[48]. En dépit de ses défauts, Valens se révéla loyal à son frère, hostile à la corruption et parcimonieux dans sa gestion des fonds publics [49].

Au moment de l’avènement des deux frères le niveau des impôts et taxes avait doublé par rapport à ce qu’il était au temps de Constantin[49]. Dès le début de leur règne, ils modifièrent radicalement le système de perception des taxes. Les percepteurs (susceptores) ne devaient plus être des décurions (curiales)[N 5] choisis par les conseils municipaux, mais d’anciens fonctionnaires choisis par les gouverneurs de provinces. Souvent interprétée comme visant à alléger les charges de ces décurions, cette mesure visait sans doute à empêcher ceux-ci de pressurer les citoyens les plus faibles[50]. Également dans leurs premières années, Valentinien et Valens confisquèrent les terres et les revenus des cités que Julien leur avait redonnés. Lorsqu'il s'installera à Antioche, plus près des frontières vers les années 370, Valens remit aux autorités municipales leurs terres contre le retour au gouvernement des deux-tiers des sommes qu’elles généreraient[51],[52].

Ces politiques fiscales furent hautement louées par Ammianus Marcellin qui dit de Valens « qu’il s’avéra un juste protecteur des provinces, gardant chacune d’elles comme si c’était son propre domaine, réduisant avec soin le fardeau des charges et ne tolérant aucune addition aux taxes [53]". Ce témoignage est corroboré par Thémistios, professeur de rhétorique et haut fonctionnaire de l’époque, lequel dit de lui qu’ayant été lui-même propriétaire foncier, Valens connaissait la valeur de l’argent[54].

Enfin, l’une des principales mesures fut l’importance donnée au defensor civitatis, institution qui existait semble-t-il déjà et à laquelle tant Valentinien en Occident que Valens en Orient donnèrent une nouvelle impulsion[55]. Essentiellement ces defensores devaient être les protecteurs de la plèbe contre les puissants. Dans chaque cité, les préfets du prétoire devaient choisir une personne qui ne soit pas en position d’autorité, laquelle se verrait octroyer des pouvoirs pour juger de cas mineurs de dettes, d’esclaves en fuite ou d’abus d’imposition de taxes, envoyant les cas les plus graves directement au gouverneur [56].

Réforme monétaire

.png.webp)

Une plus juste collecte des impôts exigeait que les sommes prélevées le soit dans une monnaie stable. Dès leur arrivée au pouvoir, les deux frères prirent des mesures pour stimuler la production d’or, allant dans le cas de Valens jusqu’à ordonner que l’on pourchasse les ouvriers des mines en fuite même sur les terres privées. Tous les lingots d’or produits devaient dorénavant être fondus dans les magasins du trésor public avant d’être transformés en pièces de monnaie[57]. De plus, à partir de 372, la collatio lustralis, jusqu’alors payable en or ou en argent ne put par la suite être payée qu’en or[58]. Après avoir mis fin aux alliages qui dépréciaient la monnaie, ils firent de la monnaie d’or purifiée et frappée en quantité croissante la base des finances et des échanges dans l’empire [56].

Enfin, et même s’il établit finalement sa résidence à Antioche, Valens se préoccupa de la situation de Constantinople dont la population sans cesse croissante exigeait un approvisionnement accru et stable en eau. On lui doit ainsi la construction de l’aqueduc dit « de Valens » encore existant de nos jours dont l’eau provient en partie de la forêt de Belgrade, à plus de 100 km de la ville[59].

Politique religieuse

.svg.png.webp)

Bon administrateur, Valens se révéla brutal dans la mise en œuvre de sa gestion. Alarmé par la révolte de Procope, Valens exécuta ou exila tous les partisans connus de celui-ci et confisqua leurs biens. Ses instincts brutaux furent ravivés en 371 lorsqu’il apprit que l’un des courtisans païens d’Antioche avait prédit grâce à la divination que son successeur serait quelqu’un dont le nom commençait par les lettres grecques TH-E-O-D. Immédiatement, Valens fit arrêter un notaire impérial du nom de Théodose qu’il fit exécuter avec tous ceux qui étaient soupçonnés d’être du complot ainsi que divers païens qui se seraient livrés à la divination[60]. Les hauts fonctionnaires nommés par lui à son arrivée au pouvoir (et qui n’étaient pas tous pannoniens) firent preuve de la même brutalité pour asseoir leur puissance. Ce fut le cas entre autres de son préfet du prétoire, Modestus, originaire d’Arabie, qui de 370 à 377 engagera la lutte contre les intellectuels, philosophes et hauts personnages qui avaient été en faveur pendant le règne de Julien. Cette persécution est à mettre en parallèle avec celle que menait à la même époque le préfet Maximinus en Occident[61].

Contrairement à son frère Valentinien, Valens ne sut ou ne put se tenir éloigné des conflits religieux, particulièrement virulents en Orient. Comme Constance avant lui, Valens était arien. Alors que la lutte entre ariens et tenants du credo de Nicée était plus féroce en Orient qu’en Occident, Valens dès le début de son règne bannit certains évêques dont le patriarche d’Alexandrie Athanase et des moines, voulant imposer par la violence ses idées à ses adversaires nicéens, homéousiens[N 6] et anoméens[N 7]. Son préfet du prétoire, Modestus, païen sous l’empereur Julien mais converti à l’arianisme sous Valens, devint l’instrument de cette répression [62],[63],[64].

Il rencontra un adversaire redoutable en Basile de Césarée, évêque nicéen de 370 à 379, qui tentait un rapprochement entre les deux confessions. Les temps avaient changé et les conflits religieux faisaient place aux menaces causées par les invasions barbares. Avec le départ de Modestus en 377 les tensions s’apaisèrent, et pressé par le péril goth, Valens autorisa le retour des évêques qu’il avait chassés[62]. L’orthodoxie devait triompher avec l’arrivée de Théodose quelques années plus tard[56].

Défense de l’empire

Renforcement des lignes de défense

Tant Valentinien à l’Ouest que Valens à l’Est durent consacrer l’essentiel de leurs énergies à la défense de l’empire, Valens devant faire face aux Goths en Europe et à l’Empire sassanide en Asie mineure.

Les deux frères se révélèrent très actifs dans la fortification des frontières le long du Rhin et du Danube[65]. Depuis la création sous Constantin d’une armée de campagne (comitatenses) regroupant les meilleures unités, la protection des frontières était laissée à des unités appelées limitanei qui constituaient à la fin du IVe siècle environ les deux tiers des armées de l’Est, soit près de 195 000 hommes répartis entre 15 districts autonomes [66]. Leur rôle en était surtout un de police et de protection contre les brigands et groupes de pillards qui infestaient spécialement les montagnes. Valens renforça son armée, créant plusieurs nouvelles unités et réservant en 372 les meilleurs soldats pour l’armée de campagne[65]. Selon Themistius, il veilla à ce que les soldats reçoivent leurs rations, leurs armes et leurs munitions. Il réprima également l’usage qui s’était répandu à l’effet que des officiers laissaient tomber les effectifs de leurs unités pour empocher les soldes de soldats non-existants[65]. Des efforts furent déployés pour garder les unités à leur niveau maximum, le nom de vétérans étant systématiquement rayé des registres et la conscription annuelle faite régulièrement.

Première campagne contre les Goths (367-369)

Depuis qu’ils avaient signé un traité faisant d’eux des « fédérés » de l’Empire romain en 332, les Tervinges[N 8] étaient restés en paix sur leur vaste territoire qui s’étendait au nord du Danube, de la mer Noire jusqu’à la Baltique. Pour des raisons inconnues, leur roi, Athanaric décida d’appuyer la révolte de Procope et lui promit des renforts [67];[68]. Une armée goth totalisant quelque 30 000 soldats fut ainsi envoyée, mais arriva trop tard pour aider Procope. Elle en profita toutefois pour envahir la Thrace, pillant fermes et vignobles de la région. Après avoir défait Procope lors de la bataille de Nacoleia, Valens continua vers le nord, encercla les Goths et les força à se rendre. Athanaric protesta, mais encouragé par Valentinien, Valens refusa de s’excuser et la guerre fut déclarée[69], [70].

Traversant le Danube au printemps 367, Valens engagea les Tervinges qui s’enfuirent dans les « montes Serrorum », vraisemblablement les Carpathes. Sa vengeance lui échappant, Valens dut retourner chez lui à la fin de l’été. Le printemps suivant une inondation du Danube empêcha l’empereur de franchir le fleuve; il mit ce contretemps à profit en faisant solidifier les fortifications par ses soldats[71]. Revenant à la charge en 369 il franchit le fleuve, cette fois à Noviodunum, et, après avoir dévasté le territoire, força Athanaric à engager le combat. Athanaric fut vaincu et dut demander la paix[72]. Valens, qui entrevoyait déjà qu’il devrait affronter les Perses, fut heureux de saisir l’occasion[73]. Une rencontre fut organisée entre Valens et Athanaric au milieu du Danube et une entente fut conclue qui supprimait les subsides et la liberté de commerce accordés en 332, ainsi que l’obligation de fournir des contingents à l’armée romaine [74],[75]. Valens devait regretter par la suite cet apport de nouveaux soldats.

En 369, Valens célébra ses quiquennalia[N 9] et reçut à cette occasion le titre de Gothicus Maximus[32].

Guerre contre les Perses (373)

Pendant son court règne, Jovien (363-364) avait dû conclure une paix déshonorante pour les Romains par laquelle les districts du Tigre et Nisibis (un total de cinq provinces romaines) étaient donnés aux Perses; les Romains promettaient de plus de ne plus interférer en Arménie et de ne plus apporter d’aide à son roi, Arsace II[2].

Par la suite, Chapour II avait envahi l’Arménie et fait prisonnier Arsace II, qui mourut en prison. Il tenta ensuite d'introduire le zoroastrisme en Arménie. Les nobles arméniens lui résistèrent demandant aux Romains chez qui s’était réfugié le jeune fils d’Arsace II, Papas (Pap) de renvoyer celui-ci en Arménie [76]. Valens acquiesça, mais en raison de la guerre qui continuait avec les Goths, ne put lui fournir d’aide militaire. Devant ce qu’il considérait être une violation flagrante de l’entente de 363, Chapour II conduisit personnellement une expédition pour prendre le contrôle de l’Arménie [77]. Pap prit la fuite pendant que sa capitale ainsi que nombre de forteresses étaient détruites par l’ennemi. En même temps, Chapour envoyait une autre expédition en Ibérie du Caucase (l’actuelle Géorgie) pour chasser le roi Sauromaces II, mis sur le trône par Valens, et le remplacer par son oncle, Aspacoures II favorable aux Perses.

Après avoir mis un terme à la guerre contre les Goths, Valens put envoyer son magister peditum Arinthaeus au secours de Pap[78]. Une force de douze légions fut envoyée le printemps suivant sous les ordres du général Terentius pour reconquérir l’Ibérie et pour installer une garnison en Arménie près du mont Npat[79]. Chapour contrattaqua en 371, mais ses forces furent défaites par les généraux Traianus et Vadomarius à Bagavan (aujourd’hui à l’ouest de Diyadin en Turquie) [80]. Devant faire face à une invasion koushane sur sa frontière orientale, Chapour fut forcé d’accepter une paix qui devait durer cinq ans [81].

Pendant ce temps toutefois, le jeune roi Pap se conduisait avec hauteur et insolence, allant jusqu’à faire exécuter l’évêque arménien Narsès et exigeant que les Romains lui rendent le contrôle de plusieurs villes sous leur autorité dont Édesse. Sur les conseils de ses généraux et craignant que le jeune roi ne fasse défection aux Perses, Valens tenta sans succès de s’emparer du prince; une seconde tentative eut plus de succès et le jeune homme fut exécuté quelque part en Arménie [82]. Valens mit à sa place un autre Arsacide, Varasdate qui régna sous la régence du sparapet (général) Musel Mamikonean, un allié de Rome [83].

Au vu de tout ceci, les Perses se remirent à réclamer la stricte application des accords de 363 [84]. L’agitation reprenant sur sa frontière orientale, Valens commença les préparatifs pour une grande campagne, mais en 375 une révolte d’envergure éclata en Isaurie, région montagneuse à l’ouest de la Cilicie[85]. Valens dut donc y détourner des troupes qu’il désirait inclure dans cette expédition. De plus, en 377, les Sarrasins sous la conduite de leur reine Mavia s’étaient révoltés et avaient dévasté une large bande de territoire allant de la Phénicie jusqu’au mont Sinaï en Palestine. Valens réussit à mater les deux révoltes, mais celles-ci avaient pris toutes les forces qu’il voulait utiliser plus loin sur sa frontière orientale.

Deuxième guerre avec les Goths (376-378)

Lorsque son frère cadet et empereur en Occident, Valentinien, mourut à Brigetio (aujourd’hui Szöny en Hongrie), le 17 novembre 375, lors d’une campagne contre les Quade en Pannonie, Valens devint l’Auguste senior [32],[33]. Le successeur de Valentinien était un adolescent de 16 ans, Gratien, qui ne montrait aucune disposition pour le métier des armes; les généraux lui adjoignirent un coempereur en la personne de son demi-frère, Valentinien II, un enfant âgé de 4 ans qui régna sous la domination de sa mère.

Le traité de 370 avait établi une période de paix entre les Romains et les Tervinges. Or, en 375, les Huns venus d’Asie centrale envahirent les royaumes greutinge d’Ermanaric et tervinge d’Athanaric; les Tervinges demandèrent alors à s’installer dans l’Empire romain [86]. La proposition était d’autant plus séduisante qu’elle procurerait à Valens de nouvelles troupes, déjà christianisées, qui tout en renforçant l’armée, rendrait celle-ci moins dépendante de nouvelles recrues qui se faisaient rares et gonflerait le trésor impérial, les communautés ne pouvant fournir de recrues devant les remplacer par une taxe de recrutement (aurum tironicum)[87]. Les Goths pour leur part pourraient s’installer sur des terres fertiles dans la région qu’ils privilégiaient, la Thrace [75].

Valens accepta, mais uniquement pour un groupe conduit par un chef du nom de Fritigern qu’il avait connu alors que ce dernier était aux prises avec Athanaric[88]. Un nombre considérable de Tervinges, estimé à quelque 200 000 franchirent ainsi légalement la frontière, bientôt suivi d’une foule encore plus considérable de Greutinges eux-mêmes suivis de Huns et d'Alains[89]. L’arrivée d’un tel nombre de nouveaux immigrants aurait été une opération complexe dans le meilleur des mondes. Hélas, et en dépit des ordres de l’empereur demandant qu’ils soient bien traités, un nombre important d’entre eux furent dirigés vers la frontière de l’Est où ils furent enrôlés de force sous des officiers romains par le magister militum per Orientem, Julius. D’autres furent envoyés passer l’hiver à Andrinople. Mais l’immense majorité durent demeurer au nord du Grand Balkan, sans provisions, cruellement exploités par le comes rei militaris per Thracia, Lupicinus, et le dux local, Maximus, qui vendirent comme esclaves ceux qui ne pouvaient payer les taux exorbitants exigés pour de la nourriture[90].

Durant ce temps, l’armée mobile de Valens (comitatenses) était occupée sur la frontière perse où l’empereur tentait d’annuler certaines des conditions les plus dures imposées par Chapour. Il ne restait donc que quelques unités frontalières (limitanei) pour surveiller l’installation des Goths, trop faibles pour opposer une résistance sérieuse aux Huns et Alains qui suivirent les Tervinges. Ce qui devait être un processus d’installation ordonnée se transforma rapidement en une invasion d’envergure d’autant plus que, contrairement aux ordres de l’empereur, les soldats négligèrent d’enlever les armes des nouveaux arrivants.

Au début 377, la situation se détériora et face aux exactions du gouverneur, les Tervinges se révoltèrent. Ils furent rejoints par les Greuthinges à qui on avait refusé de franchir la frontière, sous la direction de deux de leurs chefs, Alatheus et Safrax. Lupicinus mit le feu aux poudres en faisant assassiner les gardes des deux chefs alors que ceux-ci mangeaient avec lui à Marcianople. Ce fut le signal de la rébellion et les Goths se mirent à piller la campagne de Thrace. Leurs compatriotes laissés sans provisions à Andrinople vinrent les rejoindre et leurs forces conjuguées défirent Lupicinus lors de la bataille de Marcianople[91] ,[92].

Éventuellement leurs forces auxquelles s’ajoutèrent des Huns et des Alains firent face aux forces régulières romaines envoyées de l’ouest sous le commandement de Richomeres et de l’est sous celui des généraux Traianus et de Profuturus. La bataille eut lieu dans un endroit appelé Ad Salices (litt : près des saules) non loin de Marcianople. Les combats se soldèrent par d’importantes pertes des deux côtés et Saturnius, le nouveau lieutenant de Valens dans la province entreprit de les pourchasser entre le Bas Danube et l’Euxin dans l’espoir de les affamer. Toutefois, Fritigern réussit à contrer son adversaire en invitant des Huns à traverser le fleuve et à prendre les troupes ennemies à revers. Les Romains durent reculer, incapables de résister à la pression[93].

Devant cette situation, Valens appela son collègue Gratien au secours. Occupé par les Lentiens, Gratien ne pouvait quitter l’Occident immédiatement. Fin 377, il avisa son oncle qu’il lui envoyait quelques unités de Pannonie assistées de Gaulois sous le commandement du dux Frigeride, suivie d’une autre commandée par le comes domesticorum Richomer. Mais Frigeride avança lentement prétextant la goutte pour faire de nombreux arrêts.

Déçu, Valens conclut un arrangement rapide avec les Perses, rappela les évêques qu’il avait exilés, et réunit toutes les troupes encore actives en Arménie et en Syrie. Parti de sa capitale, Antioche, il arriva à Constantinople le 30 mai 378 [94]. Faisant fi tant des conseils de ses conseillers militaires que de l’avis de Gratien lui-même et sûr de la victoire, Valens décida de se porter sans attendre à la rencontre des Tervinges avec une troupe d’environ 40 000 soldats[95]. Il y était sans doute provoqué par la population de Constantinople qui le pressait d’aller au-devant des ennemis qu’il avait lui-même fait entrer dans l’empire et soulignait le contraste entre sa conduite et celle de son coempereur à l’ouest [96],[97].

Bataille d’Andrinople

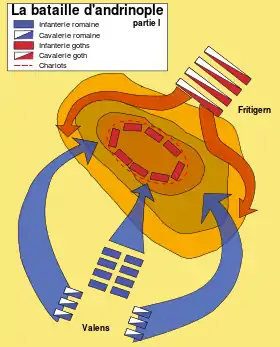

Bataille d'Andrinople : Phases 1 à 3. |

Bataille d'Andrinople : Phases 4 à 5. |

Après un court arrêt pour prendre pied en Thrace, Valens se dirigea vers Andrinople. De là, il marcha contre les troupes confédérées, laissant derrière une importante garde auprès de ses bagages et du trésor impérial, ce qui diminuait ses forces. Le 8 aout, Fritigern envoya un émissaire pour proposer la paix et une alliance en échange de territoires où s’établir. Certain que sa supériorité numérique lui apporterait une victoire facile, Valens rejeta ces propositions[98] Toutefois, ses calculs ne tenaient pas compte d’une partie de la cavalerie goth partie marauder dans les environs et qui tomba sur les Romains le 9 aout 378. La journée était chaude et la cavalerie romaine engagea le combat sans forces d’appui tout en souffrant énormément de la chaleur.

À ce point, Ammianus Marcellinus, notre principale source pour cette bataille, offre deux versions différentes des dernières heures de Valens. Dans une première description, il nous dit que Valens « fut mortellement blessé par une flèche et expira en poussant un dernier soupir »[98]. Son corps ne fut jamais retrouvé et ne put par conséquent recevoir de sépulture. Dans une deuxième description, Ammianus dit que l’infanterie romaine fut encerclée et mise en pièce. Blessé, Valens fut transporté dans une cabane voisine, laquelle fut entourée par les Goths qui y mirent le feu sans savoir que l’empereur s’y trouvait[99].

Il existe une troisième version, apocryphe, selon laquelle Valens aurait été frappé au visage par une flèche goth alors qu’il conduisait une charge. Comme il ne portait pas de casque, voulant encourager ses soldats, la blessure fut mortelle et changea le cours de la bataille.

De même, l’historien religieux Socrate de Constantinople donne deux versions de la mort de Valens :

« Selon certains, il fut brûlé vif dans un village où il s’était retiré que les barbares prirent d’assaut et auquel ils mirent le feu. Selon d’autres, s’étant dépouillé de ses vêtements impériaux, il se serait joint à la mêlée au sein de l’infanterie; lorsque la cavalerie se révolta et refusa d’engager le combat, l’infanterie fut encerclée par les barbares qui la détruisirent au complet. Il semble que l’empereur tomba parmi eux, mais que comme il ne portait pas ses habits impériaux, on ne put le reconnaître par la suite [100] »

.

Lorsque la bataille fut terminée, les deux-tiers de l’armée romaine d’Orient avait péri, y compris nombre des meilleurs commandants. La nuit tombée, le comte Richomeres et le général Victor conduisirent ce qui en restait hors du champ de bataille.

Succession

Valens ne laissait pas d’héritier mâle. De son mariage avec Albia Dominica, il avait eu deux filles et un fils, Valentinianus Galates, mort en bas âge[101].

Après la bataille d’Andrinople, les Goths ravagèrent la Thrace en 378 et l’Illyricum l’année suivante[102],[103]. Réalisant qu’il ne pouvait faire face seul au péril qui menaçait tant l’Orient que l’Occident, Gratien se tourna alors vers un général espagnol, Théodose, fils de Théodose l’Ancien (exécuté pour des raisons obscures sous le règne de Valentinien) avec qui il avait participé à la campagne contre les Goths sur le Rhin en 370 et contre les Sarmates sur le Danube en 372-373[104],[75]. Il lui confia l’Orient de même que les diocèses de Dacie et de Macédoine qui faisaient jusque-là partie de son propre domaine[75]. À partir de Thessalonique, ce dernier commença à rétablir l’ordre et fut promu Auguste à Sirmium le 19 janvier 379[104],[105].

Notes et références

Notes

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Valens » (voir la liste des auteurs).

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Valens » (voir la liste des auteurs).

- Pour les titres et fonctions se rapporter à l’article « Glossaire des titres et fonctions dans l’Empire byzantin".

- Unité d’élite de l’armée romaine de l’Empire tardif. Ses membres servaient comme gardes du corps de l’empereur en plus d’occuper diverses fonctions au sein de l’administration. Après quelques années dans ce corps, les officiers pouvaient recevoir une commission à la tête d’une unité militaire.

- Faubourg de Constantinople situé à une dizaine de kilomètres du Milion. Abritant plusieurs palais et églises, c'était le point de départ des triomphes impériaux vers la Porte d'Or de la capitale. Aujourd'hui, le quartier s'appelle Bakırköy.

- En fait, le péril que faisaient courir les Alamans paraissait alors probablement sinon plus grave, à tout le moins plus imminent que le péril perse et explique sans doute le choix de Valentinien de garder la portion occidentale de l’empire.

- Marchands, personnages importants ou grands propriétaires terriens chargés de voir à la perception des taxes. Ils devaient également lever des fonds pour la construction d’édifices publics, festivités, etc.

- Doctrine chrétienne apparue au IVe siècle; quoique de tendance orthodoxe et anti-arienne, elle se caractérise néanmoins par son refus de la notion de consubstantialité du Père avec le Fils, tel que formulée au premier concile de Nicée.

- Doctrine chrétienne apparue au IVe siècle proche de l'arianisme dont il constitue un courant radical; l'anoméisme considère que Dieu le Père et le Fils sont totalement dissociables, car l'essence de Dieu est d'être inengendré.

- Aussi appelés Wisigoths, les Tervinges étaient un peuple germanique issu des Goths. Migrant depuis la région de la mer Noire, ils s'installèrent vers 270-275 dans la province romaine abandonnée de Dacie (actuelle Roumanie), et négocièrent un traité avec Constantin, devenant un « peuple fédéré » en 332; leurs cousins, les Ostrogoths s'installèrent, pour leur part, en Sarmatie (actuelle Ukraine).

- Fêtes instituées par Néron en 60 à l'imitation des Olympiades grecques; elles étaient célébrées à la fin de chaque quatrième année et consistaient en concours de musique, de gymnastique et d'art équestre.

Références

- Lenski (1997) chap.1.

- Ostrogorsky (1983) p. 78.

- Petit (1974) p. 65.

- Petit (1974) pp. 101-104.

- Morrisson (2004) p. 11.

- Petit (1974) pp. 115-116.

- Lenski (2002) p. 88.

- Bond & Darley (2018) « Valens ».

- Lenski (2002) p. 56.

- Tomlin (1973) p. 2.

- Aurelius Victor, Epitome de Caesaribus, 45.5.

- Tomlin (1973) p. 4.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 30.7.3.

- Norwich (1989) p. 104.

- Jones (1964) p. 139.

- Petit (1974) p. 115.

- Ammianus Marce llinus, Res Gestae, 26.1.4.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 26.1.5.

- Jones (1964) p. 138.

- Petit (1974) p. 116.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 26.2.2-11.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 26.4.1-2.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 26.4.3.

- Socrate de Constantinople (ci-après: Socrate), Histoire ecclésiastique, 4.1.

- Dragon (1974) pp. 87-88,100-101.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 26.5.1-4; Philostorgius, Histoire de l’Église, 8.8.

- Zosime, 4.3.1.; 4.2.3.

- Jones (1964) p. 139.

- Treadgold (1997) p. 62.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 26.7.2.

- PLRE 1, Procopius 4.

- Kienast (2017) « Valens » pp. 316-318.

- Bond & Haarer (2018) « Procopius ».

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 26.6.11-12; 7.5.9.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 26.7.3.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 26.7.13.

- Zosime 4.7.3.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 26.8.4; 9.1-2.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 26.7.13-17.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 26.7.13-17 et 26.8.2-3.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 26.8.13.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 26.8.14.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 26.9.5-6.

- Zosime 4.7-8.2.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 26.9.7.; 26.9.9.

- Philostorgus, Histoire de l’Église, 9.5.

- Zosime 4.8.4.

- Petit (1974) p. 119.

- Treadgold (1997) p. 63.

- Jones (1964) p. 146.

- Treadgold (1997) pp. 65.

- Jones (1964) pp. 146-147.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 30.9; 31.14.2.

- Cité par Treadgold (1997) p. 147.

- Jones (1964) pp. 144-145.

- Morrisson (2004) p. 12.

- Bond & Darley (2018), « Valens » et « Valentinian ».

- Jones (1964) p. 148.

- Morrisson (2004) p. 188.

- Treadgold (1997) p. 65.

- Petit (1974) p. 120.

- Petit (1974) p. 126.

- Morrisson (2004) p. 63.

- Jones (1964) pp. 151-152.

- Jones (1964) p. 149.

- Treadgold (1997) p. 105.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 16.10.3; 27.5.1; 31.3.4.

- Zosime, 4.7.1-2; 4.10.1-2.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 27.5.2-4.

- Zosime 4.11.1.3.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 27.5.5.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 27.5.6.

- Hugues (2013) p. 86-88.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 27.5.7-9; Thémistios, Or. 10.

- Morrisson (2004) p. 13.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 27.12.9.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 27.12.10-11.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 27.12.13.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 27.12. 16-17.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 29.1. 2-3.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 29.1.4.; Thémésios, Or. 8. 11.144a.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 30.1.1-21.

- Dédéyan (2007) p. 177.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 30.2.2-3.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 30.2.4.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 31.2.1.; Zosime, 4.20. 3-5; Socrate, Histoire ecclésiastique, 4.34.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 31.4.4.

- Socrate, Histoire ecclésiastique, 4.33.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, pour les Greutinges : 31.5.3, pour les Huns et les Alains : 31.8.4.

- Jones (1964) p. 152-153.

- Amianus Marcellinus, Res Gestae, 31.5.1-9.

- Jones (1964) p. 153.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 31.7.5.-8.6; voir aussi 31.16.33.

- Cons. Conspl. s.a. 378; Socrate, Histoire ecclésiastique, 4.38; Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 31.11.1.; Zosime 4.21.1.

- Treadgold (1997) p. 67.

- Gibbon, 1819, pp. 934-936.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 31.12.10.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 31.12.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 31. 13.14-16.

- Socrate de Constantinople, Histoire ecclésiastique, 6.38.

- Martindale, Jones & Morris, John, (1971), "Valentinianus Galates", p. 381.

- Heather (2006) p. 183.

- Williams & Friell (1995) pp. 27-28.

- Norwich (1989) p. 108.

- Jones (1990) p. 156.

Bibliographie

Sources primaires

- (la) Ammianus Marcellinus. Rerum gestarum libri qui supersunt. W. Seyfarth, ed. 3 vols. Leipzig, 1978.

- (la) Aurelius Victor, Epitome de Caesaribus (trad. du latin par Michel Festy), Abrégé des Césars, Paris, Les Belles Lettres, 1999, CIX-302 p. (ISBN 2-251-01410-1).

- (en) Charles, Robert H. The Chronicle of John, Bishop of Nikiu: Translated from Zotenberg's Ethiopic Text. Merchantville, (NJ), Evolution Publishing, 2007 [1916] (ISBN 978-1-889-75887-9).

- (la) Consularia Constantinopolitana. T. Mommsen ed., Monumenta Germaniae Historica, Auctores Antiquissimi. Volume 9. Berlin, 1892.

- (la) Codex Theodosianus. T. Mommsen, P.M. Meyer, and P. Krüger, eds. Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum pertinentes (2 vols.). Berlin, 1905.

- (la) Corpus Inscriptionum Latinarum. Vol. 6. T. Mommsen, ed. Berlin, 1875.

- (la) Epitome de Caesaribus. F.R. Pichlmayr, ed. Leipzig, 1961.

- (la) + (fr) Eutrope (trad. Joseph Hellegouarc'h), Abrégé d'histoire romaine, Les Belles-Lettres, coll. « CUF Latin », 1999, LXXXV-274 p. (ISBN 978-2-251-01414-2).

- (fr) Saint Jérôme, Chronique. Benoît Jeanjean et Bertrand Lançon, éd. Continuation de la Chronique d'Eusèbe, années 326-378. Suivie de quatre études sur Les Chroniques et chronographies dans l'Antiquité tardive (IVe – VIe siècles). Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015 (ISBN 9782753500181) [en ligne] https://books.openedition.org/pur/11659 [archive].

- (fr) Orose, Histoires contre les païens (418), éd. et trad. M.-P. Arnaud-Lindet, Les Belles Lettres, Paris, 1991-1992, 3 t.

- (fr) Socrate de Constantinople. Histoire ecclésiastique (= Sources Chrétiennes. Vol. 477/493/505/506). Pierre Périchon, Pierre Maraval (trad). 4 vol, Éditions du Cerf, Paris 2004–2007 (texte grec et trad. frse).

- (fr) Sozomène, Histoire ecclésiastique, livres I-9, éd. J. Bidez, trad. André-Jean Festugière, annoté par Bernard Grillet et Guy Sabbah, coll. « Sources chrétiennes », Éditions du Cerf, Paris, en 4 volumes allant de 1983 à 2008.

- Thémistios. Orationes. Rarement publiées.

- (la) Theoderet. Historia Ecclesiastica. J.P. Migne ed., Patrologia Graeca 82. Paris, 1864.

- (fr) Zosime. Histoire Nouvelle, édition et traduction François Paschoud, 3 tomes en 5 volumes, Paris, les Belles Lettres, 1971-1989.

Sources secondaires

- (en) Austin, N. « A Usurper’s Claim to Legitimacy. Procopius in AD 365-366”. Rivista storica dell'antichità, 2.1972, pp. 18-194.

- (en) Austin N. “Ammianus’ Account of the Adrianople Campaign: Some Strategic Observations”, Acta Classica, Vol. 15 (1972), pp. 77-83 [en ligne] https://www.jstor.org/stable/24591269.

- (fr) Baslez, Marie-Françoise (dir.), Chrétiens persécuteurs : Destructions, exclusions, violences religieuses au IVe siècle, Albin Michel, coll. « Bibliothèque Histoire », 2014 (ISBN 978-2-226-25376-7).

- (en) Baynes, N. “Rome and Armenia in the Fourth Century” English Historical Review 25 (1910) pp. 625-643.

- (en) Bond, Sarah E; Darley, Rebecca. "Valentinian I (321–75)". (in) Nicholson, Oliver (ed.). The Oxford Dictionary of Late Antiquity, Volume 2: J–Z. Oxford, Oxford University Press, 2018. pp. 1546–1547 (ISBN 978-0-19-881625-6).

- (en) Bond, Sarah E. "Valentinian II (371–92)". (in) Nicholson, Oliver (ed.).(in)) The Oxford Dictionary of Late Antiquity, Volume 2: J–Z. Oxford, Oxford University Press, 2018 (ISBN 978-0-19-881625-6).

- (en) Bond, Sarah E; Darley, Rebecca. "Valens (328–78)". (in) Nicholson, Oliver (ed.). The Oxford Dictionary of Late Antiquity, Volume 2: J–Z. Oxford, Oxford University Press, 2018. p. 1546 (ISBN 978-0-19-881625-6).

- (en) Bond, Sarah E.; Nicholson, Oliver. "Gratian". (in) Nicholson, Oliver (ed.). The Oxford Dictionary of Late Antiquity. Oxford, Oxford University Press, 2018 (ISBN 978-0-19-866277-8).

- (en) Burns, T. « The Battle of Adrianople: A Reconsideration”. Historia 22, 1973. pp. 336-345.

- (en) Curran, John. "Chapter 3: From Jovian to Theodosius". (in) Cameron, A.; Garnsey, P. (eds.). The Cambridge Ancient History XIII: The Late Empire, A.D. 337 - 425. Cambridge, Cambridge University Press, 1998. pp. 78–110 (ISBN 0-521-30200-5).

- (fr) Dédéyan, Gérard (dir.), Histoire du peuple arménien, Toulouse, Éd. Privat, 2007 (1re éd. 1982), 991 p. (ISBN 978-2-7089-6874-5).

- (en) den Boeft, Jan; Jan Willem Drijvers, Daniel den Hengst, Hans C. Teitler (ed.). Ammianus after Julian. The Reign of Valentinian and Valens in Books 26–31 of the Res Gestae (= Mnemosyne Supplementa. Band 289). Brill, Leiden u. a. 2007, (ISBN 978-90-04-16212-9).[en ligne] https://www.jstor.org/stable/550052.

- (fr) Dragon, Gilbert. Naissance d'une capitale: Constantinople et ses institutions de 330 à 451.. Paris, Presses Universitaires de France, 1974 (ISBN 9782130389026).

- (fr) Gibbon, Edward. Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, tome 5, chapitre XXVI, 1819.

- (en) Halsall, Guy. Barbarian Migrations and the Roman West, 376–568. Cambridge, Cambridge University Press, 2007 (ISBN 978-0521435437).

- (fr) Peter J. Heather, Rome et les barbares : Histoire de la chute de l'empire, Alma éditeur, 2017 (ISBN 978-2-362-79231-1).

- (en) Heather, P.J. Goths and Romans, 332-489, Oxford, 1994 (ISBN 978-0-198-20535-7).

- (en) Hughes, Ian. Imperial Brothers : Valentinian, Valens and the Disaster at Adrianople. Pen & Sword Military, 2013. Format Kindle, ASIN : B00LOUSYZI.

- (en) Jones, A.H.M. The Later Roman Empire. 284–602. A Social Economic and Administrative Survey. 2 vol. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD 1986 [1964], (ISBN 0-8018-3284-5).

- (en) Jones, A.H.M., J.R. Martindale & J. Morris. The Prosopography of the Later Roman Empire, vol. 1, A.D. 260-395, Cambridge , 1971 (Abrégé en PLRE).

- (de) Kienast, Dietmar. "Gratian". (in) Kienast, Dietmar; Eck, Werner; Heil, Matthäus (eds.). Römische Kaisertabelle: Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie (6 ed.). Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, (2017c) [1990] ( (ISBN 978-3-534-26724-8)).

- (de) Kienast, Dietmar. "Valentinian I". (in) Kienast, Dietmar; Eck, Werner; Heil, Matthäus (eds.). Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie (6 ed.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, (2017d) [1990] (ISBN 978-3-534-26724-8).

- (de) Kienast, Dietmar. "Valens". (in) Kienast, Dietmar; Eck, Werner; Heil, Matthäus (eds.). Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie (6 ed.). Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, (2017e) [1990] (ISBN 978-3-534-26724-8).

- (de) Köhler, G. Untersuchungen zur Geschichte des Kaisrs Valens, Diss. Jena, 1925.

- (en) Lenski, Noel Emmanuel. Failure of Empire: Valens and the Roman state in the fourth century A.D. University of California Press, 2002 (ISBN 978-0-520-23332-4).

- (en) Martindale, John R.; Jones, A. H. M.; Morris, John, eds. (1971). "Valentinianus Galates". The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume I, AD 260–395. Cambridge: Cambridge University Press (ISBN 0-521-07233-6).

- (fr) Morrisson, Cécile. Le Monde byzantin, I, L’Empire romain d’Orient (330-641). Paris, Presses universitaires de France, 2004 (ISBN 978-2-130-52006-1).

- (en) Norwich, John Julius. Byzantium, The Early Centuries. New York, Alfred A. Knopf, 1989 (ISBN 978-0-394-53778-8).

- (en) Omissi, Adrastos. Emperors and Usurpers in the Later Roman Empire : Civil War, Panegyric, and the Construction of Legitimacy, Oxford University Press, 2018 (ISBN 978-0-19-255826-8).

- (fr) Ostrogorsky, Georges. Histoire de l’État byzantin. Paris, Payot, 1983 [1956] (ISBN 2-228-07061-0).

- (fr) Petit, Paul. Histoire générale de l'Empire romain, t. III, Le Bas-Empire, Seuil, 1974, 799 p. (ISBN 978-2-02-002677-2) et (ISBN 2-02-002677-5).

- (en) Matthews, J.F. The Roman Empire of Ammianus, Michigan Classical Press, 2008 (ISBN 978-0979971327).

- (fr) Piganiol, André. L’Empire chrétien (325–395). 2e édition. Presses Universitaires de France, Paris 2018 [1947] (ISBN 978-2-130-80579-3).

- (en) Tomlin, Roger. The Emperor Valentinian I, EPUB TUEBL MOBI PDF FORMAT. 1973. [Disponible en ligne] https://www.euro-book.net/books/27tUSQAACAAJ/the-emperor-valentinian-i/r-s-tomlin/unknown/1064/1973/OCLC:163531986/liko.

- (en) Treadgold, Warren. A History of the Byzantine State and Society. Stanford (California), Stanford University Press, 1997 (ISBN 978-0-804-72630-6).

- (de) Wanke, U. Die Gotenkriege des Valens: Studien zu Topographie und Chronologie im unteren Donauraum von 366 bis 378 n. Chr. Frankfurt am Main, P. Lang, 1990 (ISBN 978-3-631-42396-7).

- (de) Wiebe, Franz Josef. Kaiser Valens und die heidnische Opposition, Bonn, Habelt, coll. « Antiquitas, Reihe 1, Abhandlungen zur alten Geschichte » (no 44), 1995 (ISBN 978-3-7749-2678-3).

- (en) Williams, Stephen; Friell, Gerard. Theodosius: The Empire at Bay. Yale University Press, 1995 (ISBN 978-0-300-06173-4).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- « Valens » (in) De imperatoribus Romanis. [en ligne] http://www.roman-emperors.org/valens.htm.

Sur les autres projets Wikimedia :

- Valens, sur Wikimedia Commons

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Bibliothèque nationale d’Espagne

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale d’Israël

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Bibliothèque nationale de Catalogne

- Bibliothèque nationale de Suède

- Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale

- Bibliothèque apostolique vaticane

- Base de bibliothèque norvégienne

- Bibliothèque nationale tchèque

- WorldCat

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :.

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (de + en + la) Sandrart.net

- Portail de la Rome antique • section Empire romain