Droit indien

Le droit indien est hérité en grande partie de la colonisation britannique, d'où l'influence de la common law, qui a été codifiée en un certain nombre de codes et de lois. Il est aussi influencé par le droit hindou, lequel continue à exercer une influence dans toutes sortes de domaines, et régit le statut personnel des citoyens hindous, de la même façon que le droit musulman régit celui des citoyens musulmans.

Formée de 29 États et de 7 territoires, l'Inde est un État fédéral, chaque État disposant d'une Cour supérieure et d'un droit qui possède ses spécificités. La Cour suprême a progressivement acquis un pouvoir de contrôle juridictionnel de la légalité des actes de l'administration, qui s'étend au contrôle constitutionnel des lois du Parlement, et même de ses révisions constitutionnelles (effectuées en vertu de l'art. 368 de la Constitution du ).

Histoire du droit indien

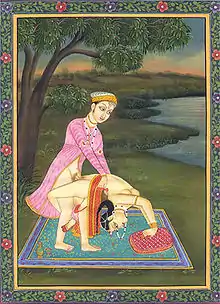

Droit hindou et Empire moghol

Le droit hindou a perdu de son influence sous l'Empire moghol, qui a introduit le droit musulman en Inde. Dans le même temps, le droit s'est fractionné selon les territoires[1]. Selon le système politico-juridique de l'islam, les sujets hindous, sikhs, etc., avaient le droit de maintenir leurs coutumes et d'obéir à leur propre système juridique, tant qu'ils payaient la jizya. En échange, ils étaient exemptés de service militaire, mais ne devaient pas faire de prosélytisme.

L'organisation politique et juridique de l'Empire moghol était toutefois loin de se cantonner au respect de la charia : « l'essentiel de son fonctionnement dans la guerre, la politique, l'administration agraire, la justice criminelle et même civile, reposait sur des notions extra-islamiques (iraniennes, mongoles et hindoues) » (Gaborieau, 1989[2]). Le rôle des oulémas-soufis (ils étaient alors indissociablement les deux[2]), recrutés parmi les classes supérieures musulmanes (les ashraf, les « nobles » étrangers ou réputés tels[2]) reste limité : leur fonction étatique se restreint « à l'administration des cultes et de ce domaine limité de la justice qui était régi par la Loi islamique »[2]. En tant que soufis, ils légitiment les souverains moghols, assurant les populations hindoues que ceux-ci étaient bénis ; la confrérie soufie Chishtiyya, très indianisée, joue à cet égard un rôle important[2]. Les gouvernants étaient, eux, plutôt d'origine turco-mongole ou afghane[2].

De classe noble, les oulémas-soufis s'intéressaient guère aux basses castes. Pour celles-ci, les experts religieux étaient les fakirs, affiliés à des ordres soufis hétérodoxes (be-shar')[2]. Jusqu'en 1818, les oulémas s'intéressent peu à la conversion des basses castes[2].

De plus, l'apostasie, selon le droit hindou, conduisait à la renonciation envers tout droit à l'héritage, ce qui handicapait lourdement les conversions à l'islam[3]. De façon générale, les empereurs moghols, du moins jusqu'à Jahângîr (1569-1627)[4] montraient une tolérance religieuse importante, ce qui a fait l'objet de critiques de la part des jésuites[3].

Empreint de syncrétisme, l'empereur Akbar (1542-1605) va jusqu'à promouvoir la Tauhid-i Ilahi (divin monothéisme), ce qui conduit certains à le tenir pour apostat[4]. Pour Gaborieau (1989), il s'octroie plutôt la fonction de soufi, comme Jahângîr prendra celle d'ouléma[2]. Akbar finit par se déclarer infaillible[4]. Par ailleurs, il supprime la jizya[4] ; prohibe les conversions forcées et la circoncision sans consentement avant l'âge de 12 ans[4] ; et décourage les mariages précoces[4].

Un certain nombre de musulmans s'est converti à l'hindouisme sous le règne Moghol[3], ainsi qu'au sikhisme[3]. Gurû Arjan et son successeur, Gurû Hargobind (XVIe siècle et XVIIe siècle) parvinrent à convertir bon nombre de musulmans, suscitant la colère de Jahângîr (1569-1627)[3]. Dans son autobiographie, Jahângîr indique que les lieux de pèlerinage hindous de Mathura et Kangra attiraient un nombre important de musulmans[3].

Au niveau de l'organisation juridique, les moghols ont mis en place le système des zamindar, qui fut repris par la suite par les Britanniques. Ils renforçaient le droit hindou, y compris contre les violations commises par des Européens[3]. Toutefois, plusieurs tentatives furent prises pour interdire la satî (immolation par le feu) : le second empereur moghôl, Humâyûn (1508-1556), l'interdit avant de se rétracter, suivi par Aurangzeb en 1663[3].

Après l'éclatement de l'empire moghol, en 1707, qui se fragmente sous les invasions musulmanes (Iraniens et Afghans) et hindoues (Marathes), on assiste, pendant le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, à une période d'expansion économique et de renouveau du soufisme ainsi que de la pensée politique et juridique[2]. L'ijtihâd (interprétation) est rouvert[2], avec un intérêt marqué pour Gazâlî (XIe siècle) et Ibn Tamiyya (XIIIe siècle)[2], apparenté à l'école juridique hanbalite. Les échanges avec La Mecque et les écoles du Yémen se multiplient (Shâh Walî Allâh (en), réformateur religieux, fut l'un des nombreux pèlerins-étudiants à faire le hajj[2]).

Sous la colonisation britannique

La pénétration britannique en Inde, qui commence en 1765 au Bengale, est lente et progressive. Des États musulmans demeurent en place pendant longtemps (Muhammad Bahâdur Shâh, l'empereur moghol, à New Delhi, reste en place jusqu'à la révolte des Cipayes en 1857-58 — il reste nominalement le souverain de l'Inde[2] ; l'Arcot et l'Awhad gardent leur autonomie jusqu'au milieu du XIXe siècle; Hyderâbâd, Bhopal, Rampur, Bahawalpur demeurent en place jusqu'en 1947[2]).

La Charte de 1661 de la Compagnie anglaise des Indes orientales donnait aux zamindar, des officiers de l'Empire moghol dotés de pouvoirs judiciaires, le pouvoir de juger les natifs et d'imposer les peines (dont le fouet et les exécutions)[5]. En revanche, les colons européens étaient jugés par un jury, composé d'Européens[5]. Pendant cette période-là, les juges européens, n'ayant pas de connaissance du droit local, faisaient appel à des imams afin de valider leurs jugements par des fatwas[5].

Le Royaume-Uni n'interfère guère dans la sphère religieuse[2]. Toutefois, en 1772, il remplace le système des qadis, les juges musulmans, par des tribunaux généralement présidés par des Britanniques[2]. Jusqu'en 1864, ceux-ci restent assistés par un mûfti qui les informe du droit musulman[2]. De plus, le droit pénal musulman reste appliqué à tous, en tant que droit du lieu, pendant une soixantaine d'années[2], bien qu'il soit réformé dans les aires d'influence britanniques[1]. Les Britanniques recréent alors, à Madras et à Calcutta, à la fin du XVIIIe siècle, les madrasas, écoles juridico-religieuses musulmanes, qui n'existaient plus depuis le XVe siècle[2]. Ils avaient en effet besoin de former le personnel administratif et judiciaire pour appliquer le droit musulman en vigueur[2].

C'est à partir de 1776 que le droit anglais s'est appliqué tel quel, à Calcutta, centre du règne britannique, Madras et Bombay[1], sièges des trois présidences de l'Inde britannique. Pour le reste de l'Inde britannique, le gouverneur général Warren Hastings (1732-1818) ordonna au juge, en 1772, de décider selon « la justice, l'équité et sa conscience ». Le statut de 1776 étend la procédure du jury, généralisé dans le Bengale en 1832[5].

Sous la colonisation britannique, le droit hindou a été appliqué par les juges anglais, mais d'une façon contraire à l'usage : méconnus, les traités hindous (les dharmaśāstra) étaient considérés comme des codes de droit positif, dont les règles s'imposaient de façon nécessaire, ne laissant ainsi aucune place à la souplesse permise par les coutumes et par la grande diversité de ces traités. On parle ainsi de Anglo-Hindu Law (en). Le droit musulman, quant à lui, était contesté et a été limité à la sphère du droit personnel[1]. Si le droit hindou était d'abord un système de règles fondé sur le dharma, et prenant en compte une multiplicité d'aspects de l'existence, c'était aussi un droit optionnel : chacun choisissait les règles qu'il se prescrivait, en tant que voie vers le salut. L'interprétation britannique fut toute autre; cela alla jusqu'à appliquer à l'Inde du Sud ce droit, alors que celle-ci se fondait auparavant sur le droit coutumier[6].

L'attitude de Hastings influença durablement l'administration coloniale. Ce dernier prônait une étude attentive des écrits de la civilisation indienne, via une interaction sociale avec les habitants, ceci en partie afin d'adoucir le poids de la domination britannique et de respecter les droits des sujets coloniaux[N 1]. Hastings encouragea les magistrats anglais à se reporter aux précédents les plus lointains du droit hindou. Étant donné l'ignorance de ces derniers de celui-ci, ils devaient consulter des conseillers (pandits) brahmanes, qui ont pu adapter le droit à leurs préférences. En effet, jusqu'à William Jones (1746-1794), Puisne Justice (en) à la Cour suprême du Bengale, qui traduit les « lois de Manou » (publiées en 1795), les Anglais ne connaissaient pas le sanscrit. Les Lois de Manou seront strictement appliquées par les tribunaux. La voie empruntée par Hastings fut décisive dans la transformation du système fluide des castes indiennes en système rigide, au profit de la caste dominante des brahmanes.

Le gouverneur général du Bengale, Lord Bentinck, promulgua en 1832 le règlement VI, qui pose les fondations de la politique impériale concernant le jury criminel pas seulement en Inde, mais dans tout l'Empire colonial britannique[5]. En accordant une place prépondérante aux colons, celui-ci permet à ces derniers de s'imposer à l'égard des natifs, de l'administration coloniale, et de la législation impériale[5]. Le VIe règlement de Bentinck délie les tribunaux de la Compagnie des Indes de l'obligation de se référer à une fatwa pour confirmer leurs décisions[5]. Elle permet aux juges européens de choisir, de façon discrétionnaire, entre trois modes de conseil, purement consultatifs[5] :

- la formation d'un Panchayat, un conseil traditionnel formé de cinq notables locaux;

- la nomination de deux conseillers locaux (souvent des pandits brahmanes)

- ou encore la nomination d'un jury, la composition de celui-ci restant légalement indéterminée

Appuyé par le réformateur hindou Râm Mohan Roy, Bentinck tenta aussi d'éradiquer la coutume du satî (l'immolation des veuves) par le Sati Prevention Regulation Act du ayant autorité dans la présidence du Bengale. Contestée devant les tribunaux, cette réglementation fut toutefois entérinée en 1832 par le prédécesseur du Comité judiciaire du Conseil privé, la plus haute instance judiciaire de l'Empire colonial britannique. Bentinck fut suivi par les autres présidences (Madras et Bombay). Malgré ses efforts, cette coutume perdura; le second empereur moghôl, Humâyûn (1508-1556), avait déjà tenté de l'interdire, suivi par Aurangzeb en 1663[3]. Aujourd'hui encore, des rares cas de satî perdurent (Roop Kanwar en 1987, conduisant à la promulgation du Commission of Sati (Prevention) Act) ; un nouveau cas s'est présenté en 2008[7].

Par ailleurs, en 1852, le règlement VII du Bengale précisa que la décision d'Hastings, de juger selon l'« équité » et la « conscience », ne signifie pas que le juge doive appliquer le droit anglais tel quel[1].

Enfin, les gouvernements et juridictions de province développent progressivement un droit autonome et une jurisprudence locale[1]. L'application du droit était chaotique; « la plus grande incertitude régnait sur la loi applicable. Certains juges ont même appliqué aux chrétiens le droit canon. »[8].

La codification au XIXe siècle

Des disciples de Jeremy Bentham (1748-1832), partisan de la codification, réussirent alors en Inde ce qu'ils n'obtenaient pas au Royaume-Uni. Bentham avait en effet écrit On the Influence of Time and Place in Matters of Legislation (À propos de l’influence de l’époque et du lieu dans les questions de législation) afin d'examiner les conditions d'une transplantation juridique des lois britanniques aux colonies[9].

La Charte de 1833 conduit à la création d'un gouvernement général de l'Inde, et la centralisation du pouvoir législatif au profit du gouverneur général des Indes et de son Conseil, lequel était assisté d'un conseiller juridique[1]. Elle instaure aussi une Commission législative visant à unifier le droit existant en tenant compte des particularités et coutumes locales[1]. La première commission (il y en eut quatre) fut présidée par Thomas B. Macaulay (1800-1859), qui voulait codifier tout le droit, y compris les lois personnelles. Finalement, on se mit d'accord pour codifier tout le droit privé, sauf le statut personnel des hindous et musulmans[1].

Le premier projet de Code pénal indien (en), élaboré en 1837, suscita trop d'opposition parmi les adversaires de la codification, ainsi que par les provinces de Bombay et de Madras, pour être mis en œuvre[1]. Les partisans de la codification durent attendre la révolte des Cipayes de 1857, suivie de la décision de Londres de mettre terme à l'administration de la Compagnie des Indes afin de mettre l'Inde directement sous l'autorité britannique. Le Code de procédure civile fut adopté en 1859, le Code pénal en 1860, et le Code d'instruction criminelle en 1861[1]. Ces codes ont été réunis par Whitley Stokes (1830-1909), conseiller juridique du Conseil de l'Inde à partir de 1877, sous le nom de Anglo-Indian Codes (Oxford, 1887). Le droit codifié par les Anglais remplaça alors le droit musulman en tant que lex loci portant sur l'ensemble du territoire indien[1].

Le Code pénal indien, écrit par les benthamiens, reprend des dispositions de plusieurs codes étrangers, notamment le Code pénal de 1810, le Code de la Louisiane et celui de l'État de New York[1].

Ainsi, l'art. 320 du Code pénal indien (incapacité de travail pendant 20 jours) ressemble à l'art. 309 du Code français, de même que l'art. 494 sur la bigamie est proche de l'art. 340 du Code de 1810[1]. L'art. 732 du Code civil napoléonien inspire le Indian Succession Act de 1865 (régissant le droit des successions), abolissant toute distinction fondée sur la nature des biens (par contraste avec le droit anglais)[1].

L'Indian Contract Act (en) de 1872 et le Specific Relief Act de 1877 reprennent certaines dispositions du Code civil de l'État de New York, composé par David Dudley Field (en) (1805-1894)[1]. Le Code de procédure civile indien s'inspire également du Code équivalent de New York, lui-même inspiré du Code of Practice de 1825 de Louisiane[1].

Selon A. David (2001[1]), « d'une manière générale, les emprunts spécifiques ont été peu nombreux; les codes existants » ont plutôt inspiré les rédacteurs. Les lois et codes reprennent aussi des dispositions du droit anglo-britannique. Le Code pénal, par exemple, prévoit des peines d'emprisonnement de 7 et 14 ans, peines qui avaient remplacé, par le règlement de 1793, l'amputation d'un, et de deux membres (respectivement), prévues par le droit pénal musulman[1]. Il prévoit aussi (section 306 et 309) la pénalisation de l'aide au suicide et les tentatives de suicide, mesure directement transposée de la common law britannique. De même, l'homosexualité est criminalisée (section 377), héritage aussi d'une loi britannique instituée dans les années 1830[10].

Enfin, des dispositions juridiques anglaises et inapplicables ont été écartées, telles celles sur le respect du dimanche[1], tandis que l'article du Code pénal réprimant les représentations obscènes exempte les tableaux et statues religieuses[1]. De même, une peine sévère est prévue pour ceux qui abîment ou souillent des lieux de culte pour des motifs haineux[1]. Il devient aussi relativement facile de s'abriter derrière la légitime défense, en raison de la faiblesse des forces de l'ordre à contrôler le territoire et du danger représenté par les bandits (dacoït)[1].

Le Code de procédure criminelle de 1882 entérine l'inégalité entre les colons et les natifs, en permettant à ceux-là de faire appel à un jury, composé d'Européens, dans les affaires criminelles graves, procédure niée aux Indiens[5]. L'Acte XII de 1923 met, en théorie, tout le monde sur un pied d'égalité, en cas de litige criminel entre un colon et un Indien : toute personne ayant alors le droit d'exiger un jury majoritairement composé de membres de sa communauté[5]. Toutefois, en pratique, ce droit n'était accordé qu'aux colons[5]. La procédure du jury fut, pour ces raisons, abrogée après l'indépendance[5].

L'expérience juridique britannique acquise en Inde fut exportée dans l'ensemble de l'Empire colonial. Les Codes indiens furent ainsi utilisés comme modèle par Edgar Bonham-Carter (en) pour rédiger le Code pénal soudanais ainsi que le Code de procédure pénale (1899)[11].

La spécificité française

Dans les cinq comptoirs français, le gouverneur promulgua un arrêté, le rendant immédiatement applicable les cinq Codes napoléoniens, tout en précisant que les coutumes de chaque caste continueraient à être appliquées[1]. Un arrêt de la Cour de cassation de 1852 renforce la politique française : les locaux ont le « choix » entre l'application du droit coutumier et le renoncement (général ou partiel) à leurs coutumes et l'assujettissement au Code civil, droit commun pour tous les sujets[1]. Le décret du facilite la renonciation générale, tandis que la Cour de cassation juge, en 1902, que le Code civil est applicable dans les cas non prévus par la coutume (et si cela est compatible avec ces dernières)[12].

L'influence du droit hindou aujourd'hui

Aujourd'hui, le droit hindou continue de régir le statut personnel des sujets hindous (cela a été consacré par la Constitution de 1950), tandis que le droit musulman régit celui des populations musulmanes (122 millions d'habitants). Il exerce cependant une influence qui va au-delà du seul statut personnel et du droit de la famille : on s'y réfère encore dans la presse, les juges consultent parfois les traités de dharma (les dharma-sastras, traduits en anglais), mais plus souvent les commentaires (le Dayabaga pour le Bengale et le Mitakshara pour le reste de l'Inde).

Un droit d'exception

Tout au long de la colonisation, des règles d'exception furent appliquées pour accompagner la conquête, le principe de responsabilité collective étant appliqué, malgré la possibilité théorique de juger individuellement les auteurs d'actes répréhensibles:

« Le but était de combiner la terreur avec la loi, la répression avec la responsabilité, la conquête avec le constitutionnalisme − une juxtaposition que j’ai nommée ailleurs « constitutionnalisme colonial » (...) Aussi législation et terreur allaient-elles de pair à l’époque coloniale. (...) En 1935 le système d'exception permanente avait été définitivement mis en place, si bien que les régulations pouvaient enfin fonctionner, la législation étayer l’autorité et la raison d'état devenir l'âme de la constitution[9]. »

En 1908, le XIVe amendement à la Loi pénale indienne (Indian Criminal Law Amendment Act XIV) disposait ainsi, dans son art. 15:

« si le Gouverneur Général est d’avis que toute association interfère ou a l'objectif d'interférer avec l'administration ou le maintien de la loi, ou qu’elle constitue un danger pour la paix publique, le Gouverneur Général peut, après notification dans la gazette spéciale, déclarer une telle association illégale[9]. »

Nombre d'associations furent ainsi dissoutes, par exemple les Samities (en) au Bengale en 1909[9].

En 1913, l'administrateur colonial Reginald Craddock (en), représentant du Home Office, répondit ainsi à Upendra nath Bandopadhyay, membre des Jugantar (en) incarcéré dans les îles Andaman, qui lui demandait pourquoi lui et ses compagnons étaient assujettis à des conditions de détention plus dures que les autres et pourquoi ils n'avaient pas eu droit à un jugement public, qu'ils étaient des « terroristes » et que « pour ces choses-là il n’est besoin d’aucune preuve »[9]. Nombre de ces détenus, sujets à la torture, périrent ou devinrent fous lors de cette incarcération[9]. Basanta Kumar Biswas (en), membre du Jugantar accusé d'avoir participé à la conspiration de New Delhi, fut ainsi condamné à être pendu par la Cour d'appel pour « conspiration », terme non défini par la loi[9]. La peine de déportation était courante; celle de Aswini Kumar Datta, Satish Chandra Chatterji, Pulin Behari Das et Bhupesh Chandra Nag, membres de la société secrète Anushilan Samiti (en), à l'origine de la création des Jugantar, furent ainsi déportés en vertu de la Regulation III de 1818[9]. Évoquant leur déportation, Sri Aurobindo déclarait ainsi, dans son discours de Jhalakati du :

« Lord Morley dit que c'est une bonne loi. Nous disons que c'est une loi sans loi - une loi malhonnête - une loi qui, dans tout sens véritable du terme, n'est pas une loi. Car quelle est sa substance et sa fonction? Elle dispose que lorsque vous ne pouvez soutenir aucune charge contre un homme soutenue par des preuves - et lorsque vous n'avez aucune preuve qui tiendrait un instant à l'examen d'un tribunal, de n'importe quel tribunal légal - lorsque vous n'avez rien contre lui si ce n'est que son existence vous gêne, alors vous n'avez pas besoin d'aucune inculpation, d'aucune preuve, vous êtes libres de le retirer de son foyer, de ses amis, de ses activités légitimes et de l'interner pour le reste de sa vie dans une prison. Ceci est la loi qui est aussi bonne que toute loi présente dans le Livre des Statuts! Mais qu'est-ce que sa présence dans le Livre des Statuts signifie? Elle signifie que sous certaines circonstances ou lorsqu'une autorité absolue le décide, il n'y a pas de loi dans le pays pour tout sujet de la Couronne britannique - pas de sûreté pour la liberté de la personne. »

La Première Guerre mondiale marque une accentuation de ces dispositifs d'exception, avec le Defence of India Act de 1915, qui établit une juridiction d'exception, la Cour des commissionnaires (Court of Commissioners) qui eut notamment à connaître de la conspiration de Lahore[9]. Sur 82 accusés, 78 furent jugés, 24 furent condamnés à mort, 26 à la déportation, et 5 acquittés[9]. L'Empire avait également promulgué, au Royaume-Uni, une loi similaire, le Defence of Realm Act (en) de 1914, utilisé en particulier contre les mouvements indépendantistes irlandais[13].

Ces dispositions furent pérennisées par le Rowlatt Act de mars 1919, qui étendait ces mesures d'urgence pour une durée indéterminée. La loi martiale ainsi proclamée fut l'une des causes du mouvement de protestation mené par Gandhi, le mouvement de non-coopération, et de la manifestation d'avril 1919 réprimée dans le sang par l'armée (389 morts), connue comme le massacre d'Amritsar. Par ailleurs, le Revolutionary and Anarchist Crimes Act de 1919 permettait aussi des incriminations larges de suspects[9].

Le massacre d'Amritsar rencontra un écho important, conduisant l'Empire à remplacer la loi martiale par des règlements d'urgence, sur le modèle du Defence of the Realm Act (en) (DORA)[13]. Ainsi furent promulgués le Bengal Criminal Law Amendment Ordinance (1924) et le Bengal Criminal Law Amendment Act (1925), prorogé en 1930 avec le Bengal Act VI[9] et les Bengal Emergency Power Ordinances (1930-31), amendés, en 1932, par le Bengal Suppression of Terrorist Outrages Act, qui serait « le premier à utiliser la référence au terrorisme dans un acte juridique »[13].

Ces lois, influencées par le rapport du gouvernement du Bengale, Terrorist Conspiracy in Bengal (1926)[9], conduisirent à l'installation de juridictions d'exception, et suspendaient les procédures ordinaires en matière de preuves[9]. Le groupe Jugantar fut ainsi démantelé par la terreur normalisée[9].

La législation d'exception ainsi promulguée influença des normes similaires appliquées dans d'autres régions de l'Empire britannique, notamment en Palestine, avec les Palestine (Defense) Order in Council promulguées après la grève générale de 1936, puis les Defence (Emergency) Regulations (en) de 1945, incorporées dans le système juridique israélien en 1948 et qui demeurent à ce jour en vigueur, étant utilisées dans le cadre du conflit israélo-palestinien[13].

Si l'état d'urgence fut plusieurs fois proclamé après l'indépendance, notamment sous Indira Gandhi, au pouvoir de 1966 à 1977, il fallut attendre le Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act de 1985 pour que le gouvernement promulgue une loi définissant la nature d'une infraction terroriste, celle-ci étant alors entendue de manière très large.

Plusieurs lois prévoyant des dérogations à la procédure pénale de droit commun étaient néanmoins en vigueur, dont:

- l'Official Secrets Act de 1923 (en), qui écarte la nécessité de faire appel au principe d'intention pour établir la responsabilité de l'infraction et limite fortement le secret professionnel en matière de journalisme;

- le Preventive Detention Act de 1950 (utilisé contre les communistes au Telengana et supprimé en 1969, Indira Gandhi n'ayant pas défendu sa prorogation);

- le Armed Forces Special Powers Regulation de 1958, donnant des pouvoirs spéciaux aux forces armées et leur accordant l'immunité juridictionnelle, utilisé en particulier pour réprimer les troubles dans le Nagaland;

- le Defence of India Ordinance de 1962 et le Defence of India Act de 1965, inspiré de la loi sur la défense de l'Inde de 1935;

- le Unlawful Activities (Prevention) Act de 1967, encore en vigueur aujourd'hui (il fut utilisé en 2007 contre le militant des droits de l'homme Binayak Sen);

- le Maintenance of Internal Security Act (en) de 1971, abrogé en 1977;

- le National Security Act de 1980 (en) élargissant les possibilités de détention préventive (et arbitraire selon les critiques);

- le Punjab Disturbed Areas Act de 1983 (amendé en 1989) visant spécifiquement les séparatistes du Pundjab, etc.

Sources du droit

Constitution

La Constitution est la norme fondamentale de l'Inde[14].

Droit international

L'Inde n'a pas adhéré à la Cour pénale internationale. Elle a ratifié en juin 1993 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes[15].

Système juridique

Le système juridique indépendant de l'Inde a été mis en place par les Britanniques, sous le Raj britannique, et ses concepts et procédures suivent grosso modo ceux des pays anglo-saxons, bien qu'il possède de nombreuses particularités (dont un très grand nombre de juridictions spécialisées, appelées tribunals pour les distinguer des cours de justice, appelées courts[16] ; on peut citer, par exemple, les tribunaux pour consommateurs, une douzaine de tribunaux spécialisés en matière de droit du travail, des tribunaux pour chaque impôt, taxe, moyen de transport, pour les loyers, la réforme agraire, les coopératives, les élections, le cadastre, les mines, les brevets, les monopoles, les réfugiés, la presse, etc.[17]).

L'édifice juridique est ainsi composée:

- Tout en bas de l'échelle, on trouve les tribunaux séparés pour les affaires civiles et pour les affaires pénales (police et affaires correctionnelles).

- Au-dessus se trouvent les « tribunaux civils de pleine juridiction », cours d'appel qui connaissent aussi des affaires criminelles (sauf celles relatives au meurtre).

- On a ensuite les « tribunaux de district », qui sont des cours d'appel pour les affaires criminelles, et ont compétence pour les affaires criminelles graves.

- Enfin les Hautes Cours (High Courts (en)) de chaque État et la Cour suprême, qui fonctionne comme cour d'appel mais juge aussi en première instance les affaires importantes concernant les violations des droits fondamentaux.

Dans les années 1960, l'Inde a cessé d'employer des jurys populaires pour la plupart des procès, à cause de leur corruption et de leur inefficacité[réf. nécessaire], et surtout en raison de l'histoire chargée, sur le plan colonial, de ceux-ci[5], laissant ce travail aux juges professionnels.

La Cour suprême et le contrôle de constitutionnalité

La Cour suprême se compose d'un juge en chef et de 25 juges assistants, tous désignés par le président, conformément aux préconisations du Premier ministre. L'indépendance de la Cour suprême est aujourd'hui acquise, celle-ci s'étant arrogée un pouvoir de contrôle de constitutionnalité des actes du Parlement, y compris des réformes constitutionnelles.

Une lutte entre le Parlement et la Cour a eu lieu à la fin des années 1970, trouvant son origine dans un conflit concernant la réforme agraire, prônée par le gouvernement, et le droit de propriété, garanti par l'article 31 de la Constitution. À la suite d'une décision de la Cour, le Parlement promulgua en 1955 une révision constitutionnelle pour déclarer qu'une loi pouvait restreindre le droit de propriété sans porter atteinte aux droits fondamentaux, garantis par le titre III de la Constitution (le titre IV, « principes directeurs du gouvernement (en) », accorde une large place aux droits économiques et sociaux).

En 1967, la Cour suprême jugea qu'une révision constitutionnelle ne pouvait porter atteinte aux droits fondamentaux[18]. Le Parlement promulgua alors de nouvelles révisions constitutionnelles, en 1971 (24e et 25e amendement), l'autorisant à modifier toute partie de la Constitution, et déclarant « qu'aucune loi donnant effet aux principes directeurs du gouvernement relatif à la distribution des richesses ne pourra être déclarée nulle pour atteinte aux droits fondamentaux. » (David, 2001[19]). Ceci fut attaqué devant la Cour, donnant lieu à la décision Kesavananda Bharati v. The State of Kerala (en) de 1973, ré-affirmant le pouvoir de la Cour et élaborant la doctrine juridique de la Structure de base (en) (Basic structure).

En 1976, pendant la période de l'état d'urgence déclarée par le gouvernement d'Indira Gandhi, une nouvelle révision constitutionnelle, portant sur l'article 368 régulant les révisions constitutionnelles, affirma qu'aucun changement de Constitution ne pouvait être attaqué devant une juridiction, et affirma le pouvoir illimité du Parlement pour modifier la Constitution (en respectant la majorité des deux tiers et autres dispositions prévues par l'art. 368).

Mais le Parti du Congrès, au pouvoir, perdit les élections suivantes; la révision constitutionnelle de 1976 fut attaquée devant la Cour, qui la décréta inconstitutionnelle en 1980[20], et le Parlement issu des nouvelles élections, qui portèrent Morarji Desai au pouvoir, céda. Le pouvoir de contrôle de constitutionnalité de la Cour a donc été maintenu. L'art. 31 sur le droit de propriété a toutefois cessé d'être un droit fondamental, étant relégué au titre XII de la Constitution.

L'indépendance des juges

L'issue de la lutte entre la Cour suprême et le Parlement a largement confirmé l'indépendance et le pouvoir de celle-là. Mais le contrôle juridictionnel et constitutionnel des actes de l'administration, ainsi que des décisions des tribunaux spécialisés, s'exerce aussi au niveau des Cours supérieures[21]. Celles-ci peuvent aussi prononcer des ordonnances provisoires contre les décisions de l'Administration et les tribunaux d'exception[21]. En raison de la lenteur de la justice, ces ordonnances ont pu rester en vigueur pendant une longue période, empêchant la perception de taxes, la censure des ruptures abusives de contrats de travail, etc.[21].

Les Cours ont pu ainsi ralentir, dans les années 1970, la politique de redistribution des richesses initiée par l'exécutif[21]. Elles sont allées jusqu'à annuler l'élection d'Indira Gandhi[21], le , à la suite d'une plainte déposée par son adversaire vaincu aux élections de 1971, Raj Narain (en), pour irrégularités électorales. C'est à la suite de cet arrêt qu'I. Gandhi déclara l'état d'urgence.

L'année suivante, le Parlement votait une révision constitutionnelle retirant aux Cours certaines matières importantes, confiées aux tribunaux spécialisés[21]. La réforme de 1976 exigeait aussi des cours supérieures de décider dans les deux semaines, sous requête de la partie adverse, de la validité de l'ordonnance provisoire prononcée au profit du requérant[21].

Toutefois, cette révision constitutionnelle est restée lettre morte[21]. Seuls quelques tribunaux spécialisés ont été mis sur place pour prendre en charge les matières en question, tandis que le délai des deux semaines n'a pas été respecté[21].

Bien que le pouvoir judiciaire dispose ainsi d'une large indépendance, le gouvernement peut faire pression sur eux par plusieurs moyens:

- avancement: les juges des cours supérieures sont en partie choisis parmi les juges de district, et sont nommés par le gouvernement[21]. Pendant le conflit entre le gouvernement et les juges, celui-là a décidé de rompre la convention tacite qui l'amenait à nommer les plus anciens présidents des cours supérieures conseillers de la Cour suprême[21].

- financiers : leur salaire est largement payé en nature, et donc une large partie de celui-ci cesse à la retraite; l'attrait de présidences de commissions ou de tribunaux spécialisés à ce moment permet d'exercer une certaine influence sur les juges[21] ;

- par le biais des déplacements d'une cour supérieure à une autre, après avis du président de la Cour suprême[21]. Un tiers des membres de chaque Cour provient en effet d'une autre Cour, pour des raisons d'intégration nationale[21]. Mais certains juges refusent de se voir muter dans un horizon qui peut-être très différent, en raison de la diversité géographique, climatique, culturelle du pays, et préfèrent donc démissionner[21].

Outre ces facteurs d'influence, les hauts magistrats profitent de leur position pour peser fortement sur les petits juges, influençant parfois les décisions en faveur de leurs proches[21]. Le barreau exerce aussi une influence non négligeable, et si les juges ont tous appartenu au barreau, leurs relations se sont détériorées[21] (le bâtonnier de l'ordre général des avocats de l'Inde a été suspendu, dans les années 1990, pour injures proférées lors de l'audience contre un magistrat d'une cour supérieure[21]).

Aide légale, conciliation, arbitrage et médiation

L'aide légale, qui est devenue un principe directeur du gouvernement par la révision constitutionnelle de 1976, a été organisée par la loi du , en vigueur depuis 1997. Le Code de procédure criminelle de 1973 rendait déjà obligatoire l'assistance d'un avocat dans les affaires criminelles. La loi de 1994 permet non seulement aux pauvres, mais aux femmes, enfants, ouvriers, à la population tribale, hors-caste, invalides, malades mentaux, mendiants, personnes incarcérées, etc., d'obtenir l'aide légale.

Celle-ci ayant conduit à une augmentation du nombre d'affaires portées devant les tribunaux, une chambre de conciliation, appelée chambre populaire, a été créée, correspondant à chaque tribunal déjà existant dans la hiérarchie.

En outre, une loi de 1996 (Arbitration and Conciliation Act) favorise le recours à la médiation et à l'arbitrage, afin d'encourager ce mode de résolution des conflits et de réduire l'encombrement des tribunaux. Ce dispositif diffère des chambres de conciliation. L'arbitrage existait déjà dans le droit hindou et musulman, où un hakam pouvait conduire la conciliation, avant que celle-ci ne soit validée par un juge[22]. La loi de 1996 reprend les dispositions du modèle de loi développé par l'ONU (le UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (en) de 1985 ainsi que les règles de conciliation développées en 1980 par l'UNCITRAL (en) (United Nations Commission on International Trade Law ; Commission de l'ONU sur le droit international du commerce)[22].

Droit personnel

La Constitution consacre le droit hindou pour le statut personnel des sujets hindous; le droit musulman est appliqué aux sujets musulmans depuis le Muslim Personal Law (Shariat) Application Act de 1937. De même, des lois spécifiques régulent le droit personnel des chrétiens, des sikhs et des autres minorités religieuses — sauf à Goa, où un code civil uniforme, d'origine portugaise, est utilisé pour tous. Une loi sur le mariage civil a toutefois été promulguée après l'indépendance : on peut se marier soit au civil, soit selon le droit religieux.

Le Dissolution of Muslim Marriages Act de 1939 (loi sur la dissolution des mariages musulmans)[23], loi sur les divorces passé dans l'Inde britannique, est un « véritable code du mariage musulman » (François-Paul Blanc, 2007[24]), qui a été entériné par le Pakistan après la partition, et amendé par une ordonnance du [24]. Amendé, il est aussi en vigueur en Inde pour ce qui concerne les sujets musulmans[25].

Certaines communautés musulmanes ont toutefois conservé les coutumes hindoues, notamment en matière de successions (les Khojas, les Cutchi Memons (en), des sunnites qui parlaient kutchi, les Halai Memons (en) de la région de Porbandar, les Sounni Bohras du Gujerat, les Molesalam Giraslas de Bharuch[26]).

L'exception tamoule

Le pays tamoul a constitué une exception à l'égard du droit hindou : celui-ci, optionnel par nature et laissant libre voie à la coutume, n'était pas appliqué[27]. Bien que disposant d'une littérature importante, les tamouls ont préféré conserver un droit purement coutumier (voir les œuvres du poète tamoul Sékijar (en)[28], qui fut par ailleurs premier ministre et décrit un procès, datant du XIIe siècle). Les colons (anglais, français à Pondichéry et ailleurs, et néerlandais) ont tous, dans des formes différentes, transcrit cette coutume à l'écrit (les Anglais ont fait appel aux dharma-sastras, tandis que les Hollandais ont recueilli par écrit les coutumes tamoules au XVIIIe siècle). Ce droit tamoul a aujourd'hui pratiquement disparu, mais les différences perdurent entre le droit du territoire de Pondichéry, colonisé par les français, et le droit des autres régions tamoules.

Police

En 1906, le Criminal Investigation Department (département d'enquête criminelle) fut créé, sur le modèle de la police armée en Irlande[9]. La torture était alors systématisée par les autorités coloniales[9].

L'Inde a une police efficace qui est sensiblement moins corrompue que celles de ses voisins. Cependant, ses membres sont connus pour brutaliser les suspects, et fréquemment accusés d'obtenir des confessions par la torture. Les prisons sont habituellement surchargées. La peine capitale, souvent prononcée n'est que très rarement exécutée.[réf. nécessaire] Mohammad Afzal (en), condamné à mort pour avoir participé à l'attentat du parlement indien en 2001, est ainsi toujours dans les couloirs de la mort.

Notes

- Warren Hastings : « Every application of knowledge and especially such as is obtained in social communication with people, over whom we exercise dominion, founded on the right of conquest, is useful to the state… It attracts and conciliates distant affections, it lessens the weight of the chain by which the natives are held in subjection and it imprints on the hearts of our countrymen the sense of obligation and benevolence… Every instance which brings their real character will impress us with more generous sense of feeling for their natural rights, and teach us to estimate them by the measure of our own… But such instances can only be gained in their writings; and these will survive when British domination in India shall have long ceased to exist, and when the sources which once yielded of wealth and power are lost to remembrance »”, cité in Bernard S. Cohn (en), Colonialism and its forms of knowledge: The British in India, Oxford University Press, 1997.

Sources

Références

- Annoussamy 2001, p. 41-53

- Gaborieau 1989

- XVII. Economic and Social Developments under the Mughals de Muslim Civilization in India, par S. M. Ikram, publié par Ainslie T. Embree New York: Columbia University Press, 1964. Site web maintenu par Frances Pritchett, université Columbia.

- Roux 2009

- Richard Vogler, « The international development of the jury : the role of the British empire. » in Revue internationale de droit pénal, « Le jury dans le procès pénal au XXIe siècle », Vol. 72 –2001/1-2. [lire en ligne].

- Fiche de synthèse sur le droit indien, Jurispolis.

- Woman jumps into husband's funeral pyre, Times of India, 13 octobre 2008

- Annoussamy 2001, p. 43

- Ranabir Samaddar « Loi et terreur : le constitutionnalisme colonial », in Diogène 4/2005 (no 212), p. 22-41.

- Gopinath 2003, p. 152

- Bleuchot 1994

- Calvé Kichenessamy Chettiar v. Calvé Sangara Chettiar, Dalloz Jurisprudence Générale, 1902, I, p. 300, cité par A. David, op. cit., p. 47.

- Laurens 2010

- Article 15 de la Constitution

- Indian Court Says Mothers, Fathers Equal, Los Angeles Times, 20 février 1999

- Annoussamy 2001, p. 89

- Annoussamy 2001, p. 91

- Golak Nath v. State of Punjab, A.I.R. 1967 S.C. 1643

- Annoussamy 2001, p. 116

- Minerva Mills v. Union of India, AIR 1980 SC 1789

- Annoussamy 2001, p. 118-121

- (en) [PDF] India Law Bulletin, Fasken Martineau DuMoulin LLP, novembre 2006, p. 3

- Dissolution of Muslim Marriages Act de 1939

- François-Paul Blanc, Le droit musulman, Dalloz, 2e édition, 2007, 128 p., p. 35-36.

- Arrêt de la Haute Cour de Kerala

- Annoussamy 2001, p. 17

- Annoussamy 2001, p. 55-64

- Annoussamy David, Les étapes de la littérature tamoule, Sens public, 13 juin 2007

Bibliographie

- David Annoussamy, Le droit indien en marche, Société de législation comparée,

- Ranabir Samaddar, « Loi et terreur : le constitutionnalisme colonial », Diogène, no 212, , p. 22-41

- Constitution de l'Inde, (lire en ligne)

- Henry Laurens, « Le terrorisme, personnage historique », Terrorismes : Histoire et droit, CNRS éditions, , p. 30-34

- Marc Gaborieau, « Les oulémas/soufis dans l'Inde moghole : anthropologie historique de religieux musulmans », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, no 5, , p. 1185-1204 (lire en ligne)

- Jean-Paul Roux, Akbar et Fatehpur Sikri, (lire en ligne)

- Banerjee Paula, « Femmes en Inde : législation et réalités. », Diogène 4/2005 (no 212) , p. 107-127, DOI:10.3917/dio.212.0107, lire en ligne.