Le Roman de la Rose (Jean Renart)

Le Roman de la Rose, aussi appelé Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole, Le Roman de Guillaume de Dole[1],[2] ou simplement Guillaume de Dole[N 1], est un long poème de 5 656 vers en langue d'oïl, écrit dans le premier tiers du XIIIe siècle. Le seul exemplaire connu de ce texte se trouve dans un manuscrit rédigé à la fin du XIIIe siècle, conservé à la Bibliothèque apostolique vaticane et contenant trois autres romans (Le Chevalier de la Charrette et Le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes, et Méraugis de Portlesguez de Raoul de Houdenc). Le manuscrit n'est pas signé, mais les médiévistes s'accordent pour attribuer Le Roman de la Rose à Jean Renart.

Ne doit pas être confondu avec Le Roman de la Rose (Guillaume de Lorris et Jean de Meung).

.tiff.jpg.webp)

| Titre original |

Li Romans de la Rose |

|---|---|

| Format | |

| Langue | |

| Auteur | |

| Genre |

Roman en vers |

| Date | |

| Date de création |

XIIIe siècle |

| Pays |

France |

Cette œuvre complexe et intrigante, sous une apparente simplicité[3], tient à la fois du roman de chevalerie et du roman courtois, mais rompt avec la tradition par son souci du réalisme géographique et de la vraisemblance psychologique, faisant évoluer ses protagonistes pseudo-historiques (l'empereur d'Allemagne Conrad, son ménestrel favori, son sénéchal, le preux chevalier Guillaume de Dole et sa sœur la belle Liénor, la « pucelle à la rose »), dans un cadre géographique et parmi des personnages secondaires bien réels et contemporains de l'auteur.

Les lecteurs et « tous ceux qui l'entendront chanter et lire » sont invités dans le prologue à découvrir « une histoire d'armes et d'amour ». Cette histoire, contée dans un style alerte et concis teinté d'une aimable ironie, se déroule dans un monde élégant, à l'art de vivre joyeux et raffiné, que de nombreux détails réalistes et concrets rendent particulièrement vivant. Nouveauté supplémentaire, sont adroitement intégrées au récit, sans qu'elles en rompent le déroulement, quarante-six chansons de genres très variés, chansons de toile, pastourelles, chansons de trouvères et de troubadours, ce qui fait de ce texte la plus ancienne anthologie de chansons en français[4].

La rareté des manuscrits conservés de Jean Renart ne permet pas de savoir si son œuvre a connu la célébrité en son temps, mais le procédé d'insertion de chansons a eu rapidement beaucoup de succès chez les trouvères et fait des émules. Depuis le début du XXe siècle les études critiques se sont multipliées[5] et certains commentateurs commencent à s'interroger sur les liens possibles entre Le Roman de la Rose de Guillaume de Lorris et Jean de Meung avec celui de Jean Renart[6].

Historique

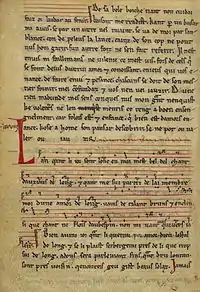

Le manuscrit original, études et publications

Le seul manuscrit existant, une copie soignée mais plutôt sobre de la fin du XIIIe siècle, est conservé à la Bibliothèque apostolique vaticane, dans le fonds de la reine Christine de Suède, sous la cote reg.1725[7]. Il contient, outre Le Roman de la Rose, trois romans du cycle arthurien : Lancelot ou le Chevalier de la charrette (dont manque le début) et Yvain ou le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes ainsi que Meraugis de Portlesguez de Raoul de Houdenc.

La première référence critique à cette œuvre date du XVIe siècle. L'humaniste et historien Claude Fauchet la mentionne plusieurs fois, dans son Recueil de l'origine de la langue et poésie française (où il donne le nom des auteurs des chansons insérées) et dans Origines des dignités et magistrats de France. Origines des chevaliers, armoiries et héraux (où il s'intéresse au vocabulaire militaire et à l'épisode du tournoi)[8]. Il est le premier à proposer de l'appeler Guillaume de Dole pour éviter toute confusion avec le bien connu Roman de la Rose de Guillaume de Lorris et Jean de Meung. Mais l'auteur le nomme deux fois : vers 11 (« cestui Romans de la Rose ») et vers final (v. 5656 : « Explicit li Romans de la Rose »[N 2]), aussi Félix Lecoy et, à sa suite, Jean Dufournet préfèrent-ils lui garder le nom qu'il a choisi[9], plutôt que de privilégier arbitrairement un personnage et rompre ainsi le lien symbolique qui le rattache à l'autre Roman de la Rose[10], celui de Guillaume de Lorris (qui lui est pratiquement contemporain).

Durant les troubles de la Ligue, en 1589, Claude Fauchet fuit Paris ; sa bibliothèque est saccagée et dispersée par les troupes du duc de Mayenne qui tiennent la capitale. Le manuscrit réapparaît dans le catalogue de la bibliothèque d'un certain Paul Pétau[11] et il est acheté, en 1650, par la reine Christine de Suède. À sa mort à Rome, en 1689, il est acquis par le Vatican[8].

Au début du XIXe siècle, le texte commence à faire l'objet de citations dans des ouvrages spécialisés, puis, en 1844, le philologue allemand Adelbert von Keller en publie un extrait dans Romvart. Beiträge zur Kunde mittelalterlicher Dichtung aus italienischen Bibliotheken. Paulin Paris s'intéresse aux chansons et envoie en 1849 une mission scientifique et littéraire à Rome pour les copier[8]. Le manuscrit a été publié intégralement pour la première fois en 1893 par Gustave Servois[12], pour la Société des anciens textes français.

La première étude approfondie, la thèse d'agrégation de Rita Lejeune-Dehousse (1906-2009), date de 1935 et souligne le rôle de Jean Renart dans le développement du genre romanesque. Mais c'est à partir de 1979, et la parution de Roman rose et rose rouge de Michel Zink, que la complexité de l'œuvre est mise en lumière. Depuis, les traductions en langage moderne (français, anglais, allemand) et les études critiques se sont multipliées[13], s'attachant aux chansons et à leur rôle dans la diégèse, à l'érotisme latent ou au substrat historique. En 1987, le médiéviste suisse Roger Dragonetti propose une interprétation brillante[14] mais en partie contestée, suggérant que « Le Roman de la Rose est le roman de la ruse »[15], y voyant la « machination diabolique » de Liénor, aidée de sa mère, pour se faire épouser par le naïf Conrad[16]. En 2012 Kathryn Marie Talarico s'intéresse aux accessoires vestimentaires de Liénor et « leur usage, comme don, piège et arme »[17].

Auteur et date de l'œuvre

Bien que le « roman »[N 3] ne soit pas signé, la critique, dès la fin du XIXe siècle, en comparant les techniques littéraires du Roman de la Rose et du Lai de l'Ombre, dont l'auteur affirme au vers 953 se nommer Jean Renart, lui attribue l'ouvrage[18]. En 1913, Joseph Bédier pense que le nom, ou le pseudonyme, de l'auteur se cache sous un engin (une énigme) proposé dans les trois derniers vers : « Et cil se veut reposer ore, / Qui le jor perdit son sornon / qu'il entra en religion » [N 4]. Jean Renart est vraisemblablement un nom de plume, un sornon comme il le dit lui-même, construit sur un oxymore. En effet, dans la littérature médiévale, les noms formés sur Johannes (Jean, Jehan, Jeannot…) désignaient des niais, des benêts, alors que Renart est « le maître des ruses »[N 5]. Le peu qu'on sait de cet auteur est tiré des renseignements fournis par ses œuvres dont les dates d'écriture sont déduites des allusions à des personnages historiques qu'elles contiennent. Cependant Rita Lejeune a apporté dans une publication de 1997, Du nouveau sur Jean Renart[20], des éléments qui tendent à prouver que sous ce pseudonyme se cache Hugues de Pierrepont, prince-évêque de Liège de 1200 à 1229, un prélat mondain, lettré, sachant aussi manier les armes et mener ses troupes, et qui passait pour avoir eu une jeunesse dissolue[21].

Si les médiévistes s'accordent pour dater Le Roman de la Rose du premier tiers du XIIIe siècle, la date exacte d'écriture est controversée. Pour Félix Lecoy, auteur de l'édition critique en 1962, le texte, qui semble avoir été composé dans une période de calme entre les nombreux conflits qui opposaient la France et l'Angleterre comme le suggèrent les vers 1628-1629, est postérieur à la trêve du ; il contient en effet (v. 2088) une allusion à un comte de Champagne participant au tournoi de Saint-Trond, lequel, selon lui, ne peut être que Thibaut IV le Posthume, né en 1201[22] ; mais il ne peut avoir été écrit après 1230, date du Roman de la Violette de Gerbert de Montreuil, qui est le premier à réutiliser le procédé d'écriture consistant à introduire des « chansons » dans le récit[23]. Il le date donc de 1228. Mais Rita Lejeune avance, de manière convaincante pour le traducteur Jean Dufournet, des arguments en faveur d'une date plus précoce, entre 1208 et 1210[24], faisant du Roman de la Rose le dernier témoignage de la vie libre qu'a menée Hugues de Pierrepont avant d'abandonner son pseudonyme et son activité littéraire, puisqu'il est « entré en religion »[21]. Toutefois, Michel Zink, dans Roman rose et rose rouge, préfère, comme Félix Lecoy, la date de 1228, ce qui ferait de ce Romans de la Rose un quasi-contemporain, voire un rival du « rommant de la rose ou tout l'art d'amour est enclose » de Guillaume de Lorris[25], qui utilise le même symbole de la rose. Henri Rey-Flaud, professeur de littérature et de psychanalyse à l'université Montpellier-III, considère même que le texte de Jean Renart, que son auteur présente aux vers 12-13 comme « une œuvre originale et si différente des autres » (« une novele chose et s'est des autres si divers »), est une réponse à celui de Guillaume de Lorris[26].

L'ouvrage est, comme Le Lai de l'Ombre avant lui, dédié (v. 6-7) au « noble Milon de Nanteuil, un des hommes valeureux de ce siècle »[24]. Originaire de Nanteuil-la-Fosse, le jeune et ambitieux Milon est candidat (éconduit) au titre d'archevêque de Reims en 1202, chanoine de la cathédrale en 1206, prévôt du chapitre à partir de 1207 et jusqu'à son élection au siège de Beauvais en 1217. Croisé en 1219 (il participa à la croisade des Albigeois), il est consacré évêque de Beauvais en 1222, prépare la construction de la nouvelle cathédrale après l'incendie de 1225[27]. Il meurt en 1234. Selon Rita Lejeune, il n'est pas invraisemblable que le manuscrit original ait été illustré, ou ait comporté des notations musicales[28].

Résumé

Le poème, après un préambule de 30 vers, conte l'histoire du preux Guillaume de Dole et de sa sœur la belle Liénor, à la « blonde chevelure » (bloie crigne, v. 695). L’empereur Conrad, jeune prince habitué au luxe et à la vie facile, entend un jour son jongleur favori vanter l'éclatante beauté et la vertu d'une jeune fille « que Nature fit tant belle qu'en allant jusqu'à Tudele on ne peut en trouver une pareille », ainsi que les mérites de son frère, Guillaume, chevalier de petite noblesse des environs de Dole, présenté comme un parangon de courtoisie et de vaillance. Conrad, séduit par le « beau nom » de Liénor, qui mène une vie retirée sous la garde de sa pieuse mère, dépêche un messager, Nicole, pour amener Guillaume à sa cour.

Au tournoi de Saint-Trond où se retrouvent la fine fleur de la chevalerie française et les seigneurs allemands de la région rhénane, Guillaume se distingue particulièrement, tant par ses prouesses que par sa générosité. Conrad, conquis, en fait son favori. En route vers Cologne, il lui avoue être tombé amoureux de Liénor sans l'avoir vue, et lui révèle comment il compte obtenir l'accord des barons d'empire à son mariage : il va convoquer une diète à Mayence et demander que lui soit accordée une promesse « en blanc », un don contraignant ; leur accord obtenu, il révèlera son intention d'épouser Liénor.

Mais son sénéchal, quoique fidèle, est jaloux du succès de Guillaume ; craignant que ce mariage ne lui fasse perdre son crédit, il décide de l'empêcher par tous les moyens. Il se rend secrètement au plessié où vit Liénor[N 6]. Les convenances l'empêchent de la voir en l'absence de son frère, mais la mère, attendrie par le cadeau d'un riche anneau et ses protestations d'amitié, lui dévoile imprudemment un détail intime : sa fille a, sur sa cuisse « blanche et tendre », une marque en forme de « rose vermeille »[30].

De retour à Cologne, le sénéchal attend le moment propice pour insinuer à Conrad que la demoiselle lui a octroyé les dernières faveurs. L'empereur, très désappointé, est bien obligé de dire à Guillaume qu'il ne peut plus envisager d'épouser sa sœur, compte tenu de son inconduite. D'abord incrédule, puis, devant la preuve donnée, sombrant dans la honte et le désespoir, ce dernier confie sa douleur à un neveu qui se précipite à Dole pour venger l'honneur familial bafoué.

Liénor, découvrant avec horreur de quoi on l'accuse, décide d'user de ruse pour établir publiquement son innocence. Elle se rend, escortée de deux chevaliers, à Mayence où l'empereur, toujours dolent, a convoqué ses barons pour le 1er mai, fait remettre au sénéchal une broche, une ceinture et une bourse brodée, soi-disant cadeaux d'une dame qu'il a courtisée en vain autrefois, et, allant se jeter aux pieds de Conrad, l'accuse d'avoir abusé d'elle et de lui avoir dérobé son fermail, sa ceinture et son aumônière.

On trouve bien ces objets sur lui, mais il jure qu'il ne l'a jamais vue, elle. Demandant à être soumis au jugement de Dieu, il en sort évidemment vainqueur. Elle révèle alors qu'elle est « la pucelle à la rose » (v. 5040), prouvant ainsi qu'il l'a accusée faussement. L'empereur, ravi, lui ouvre les bras, les barons approuvent le mariage, Guillaume retrouve la joie de vivre, les noces sont magnifiquement célébrées et le sénéchal est condamné à rejoindre les Templiers pour aller défendre les Lieux Saints.

Les personnages

Personnages principaux

Les quatre protagonistes principaux sont des personnages imaginaires.

Conrad

Corras, n'est cité nommément que deux fois (v. 35 et 1611), il est désigné la plupart du temps par ses titres : roi[N 7] ou empereur. Il est incontestablement le personnage central[31]. Toute l'intrigue se construit autour des trois objets de sa quête : la grandeur de son empire, l'amitié de Guillaume, la conquête de Liénor. C'est lui qui bénéficie du plus grand nombre de vers, qui parle le plus, qui chante le plus et qui est l'interlocuteur privilégié des trois autres protagonistes principaux : Jouglet, l'ami et conseiller qui l'enchante de ses récits, puis Guillaume, qui révèle sa vaillance au tournoi, et enfin Liénor qui vient plaider sa cause[31].

Il est d'abord présenté sous l'aspect idéal du souverain courtois : soucieux de justice, excellent chasseur, guerrier courageux, prince généreux (v. 40-87). Sur le modèle de Charlemagne, il est le garant de l'ordre, de la paix et de la justice, le garant d'une société féodale où chacun a une place déterminée, s'appuyant sur l'aristocratie mais protecteur de la bourgeoisie qui assure sa prospérité[32]. À l'image du légendaire roi Arthur, il est généreux, réunit régulièrement ses pairs, les barons d'empire, pour faire avaliser ses décisions et joue un rôle d'arbitre dans leurs conflits (v. 626).

Mais Conrad est aussi un homme qui va vivre une aventure sentimentale. Cet aspect plus psychologique du personnage s'exprime grâce aux chansons, qui « constituent une sorte de sous-conversation ou discours parallèle »[33]. Il passe de l'indifférence à une amorete (v. 925) qui se transforme en fin'amor dont « même les peines sont exquises » (v. 1456-1469) : désespéré lorsque le sénéchal accuse Liénor d'inconduite, il cherche la solitude (v. 3616-3619). Enfin, à travers une dernière chanson courtoise, il annonce qu'il ne chantera plus, car « elle m'a tué en trompant Amour ». Lorsqu'éclate l'innocence de l'aimée, son bonheur s'exprime spontanément dans une chanson qui ne relève plus de la canso courtoise mais vient du cœur et célèbre l'amour partagé[33] :

|

Que demandez vos |

.jpg.webp) L'amant et l'aimée[34] |

Que demandez-vous |

Jouglet

Le jongleur, familier de l'empereur dont il a toute la confiance, joue auprès de lui le rôle d'un Merlin. Il a des liens étroits avec lui : Conrad recherche fréquemment sa compagnie, chante avec lui, se laisse envoûter par sa poésie. Il est un rouage essentiel du récit : c'est lui qui, par la magie de son verbe, suscite l'amour de Conrad pour Liénor et son désir de connaître Guillaume[35]. Il éveille sa curiosité en les comparant aux personnages de l'histoire qu'il vient de lui raconter, le « conte des amours du chevalier champenois et de la belle dame d'Île-de-France » (v. 661-722)[N 8]. On découvre ultérieurement qu'il est un ami de longue date de Guillaume : son intention de le rapprocher de Conrad et, partant, de faire sa fortune, est donc loin d'être innocente[37].

Jouglet est un surnom fait sur le verbe jougler (du latin : joculare, batifoler, folâtrer)[38]. Mais, loin d'être un simple bouffon, il est « savant et réputé » (v. 640), compétent, arbitre des élégances. Il ne se contente pas de chanter et de raconter des histoires à faire rêver l'empereur en s’accompagnant d’une vielle, il tient auprès du jeune prince un rôle de conseiller, rôle traditionnellement dévolu aux clercs[39], selon la théorie des trois fonctions de Georges Dumézil. Il ne disparaît complètement du récit qu'après le vers 4141, quand l'action se déplace à Mayence[40].

Guillaume

Modèle de vertu chevaleresque, il est beau, courtois, généreux, courageux. Il porte un nom illustre parmi les héros de la littérature médiévale[41] et même de l'histoire[N 9]. Le portrait qu'en fait Nicole à Conrad (v. 1425-1430) est une citation du Roman de Troie, le portrait de Mennon. Jean Dufournet émet l'hypothèse que ce choix est intentionnel. Mennon, frère de la belle Hélène, a pour mère une déesse ou une fée. Guillaume est donc, dans la réalité du roman, aussi enchanteur (faez) qu'un personnage de roman. Et le jeu de mot sur Hélène (LN) plus « -or » expliquerait la séduction que le nom de Liénor exerce sur Conrad[43], comme le choix du thème des broderies de sa robe de mariée.

Excellant dans les joutes individuelles et chef avisé lorsqu'il est à la tête d'une troupe, il incarne la vertu militaire[41], mais ici, la fonction guerrière ne consiste pas à montrer sa vaillance face à l'ennemi, seulement à s'illustrer dans un tournoi, qui n'en est qu'un substitut fastueux et luxueux[44]. Il n'est, au début, qu'un vavasseur, un chevalier pauvre : il fait partie de ces bachelers en quête d'aventures[N 10] pour assurer leur subsistance[41]. Grâce à l'intervention de son ami Jouglet, il se rapproche du pouvoir, mais ce sont sa valeur personnelle, sa sociabilité, ses qualités humaines, qui permettront sa promotion sociale. Parce qu'il n'est ni hautain ni vantard, il sait se faire aimer de tous, parce qu'il attache plus de prix à la gloire de la victoire qu'aux profits qu'il pourrait en tirer, il a la confiance d'un riche bourgeois de Liège qui lui fait crédit et lui fournit l'équipement dont il a besoin[41].

Il est fier de faire admirer à Nicole, l'envoyé de l'empereur, l'adresse à l'aiguille et la charité de sa mère et porte à sa sœur une affection tendre qu'elle lui rend bien. Nicole en est frappé, « pensant que jamais il ne vit si bons enfants et une telle mère » (v. 1237). Lorsque Conrad lui annonce qu'il veut épouser Liénor, Guillaume lui reproche discrètement ce qu'il prend pour une mauvaise plaisanterie[45] : « Si vous avez voulu vous moquer de ma sœur, elle n'en sera pas touchée dans son honneur […] Mais sachez que je serai blessé de vous avoir entendu exprimer une proposition, à son propos, dont je sais bien qu'elle ne peut être ». Elle est, comme il le lui dit un peu plus tard (v. 3046-3047), « mon espérance, ma vie, mon trésor, ma joie », utilisant des termes de dévotion qui appartiennent au vocabulaire de l'amant courtois[46]. Aussi, lorsqu'il apprend qu'elle est accusée d'inconduite, manque-t-il s'évanouir de détresse (« Mout pres s'en va qu'il ne se pasme », v. 3730) et de désespoir. Il revit quand il apprend que Liénor est blanchie, et va faire allégeance à l'empereur et à sa sœur, qu'il n'ose embrasser maintenant qu'elle est devenue impératrice, mais qu'il salue respectueusement, comme sa suzeraine[44].

Liénor

La blonde Liénor, dont le nom rappelle celui d'Aliénor d'Aquitaine, grand-mère d'Othon IV[38], est caractérisée d'abord par sa beauté. Son nom évoque la joie (LIE)[N 11] et l'OR. C'est aussi la pucele a la rose (v. 5040)[N 12]. Cloîtrée dans son plessié au début, où elle rayonne de ferveur religieuse et de pureté virginale, elle apparaît dans toute sa splendeur à Mayence où elle fascine tant la foule que la cour et l'empereur[47]. Pour Jean Dufournet, Liénor représente la troisième fonction, celle qui est liée à la fécondité, car, par ses noces avec Conrad, elle est « l'artisan d'un renouveau souhaité par tous et la promesse d'une fertilité retrouvée »[48].

Lorsque son honneur et le bonheur espéré sont en jeu, elle prend en main son destin et devient l'agent principal du roman : elle montre, à cette occasion, une intelligence et une détermination plutôt inhabituelles pour une femme dans la littérature médiévale[49], au point que Dragonetti l'accuse de machiavélisme et de préméditation diabolique[16]. Liénor,« la bele qui porte le sornom de Dole » (v. 3874-3875)[N 13], sait mettre en valeur sa beauté[50] et recourir à la ruse pour recouvrer son honneur ; maniant habilement l'argumentation juridique, elle se montre fine diplomate, tant dans sa demande mesurée de châtiment pour le sénéchal que dans sa manière de donner gentiment (debonairement) congé aux barons, « a cours moz et par mout biauz diz » (« en quelques mots brefs et de bien jolies paroles ») aux vers 5625-5626.

Elle passe maintenant au premier plan, devenant l'auxiliaire de l'empereur, son « lien [d']or », supplantant Jouglet (qui disparaît définitivement après le vers 4141)[40] et se substituant au sénéchal obligé de se croiser[51].

Le sénéchal

C'est l'opposant principal. Son arrivée à Cologne après le tournoi (v. 3127) relance l'action. Ce personnage puissant, qui gouverne la maison du roi, reste anonyme, défini uniquement par sa fonction. Comme intendant il est fidèle, efficace, dévoué et compétent, mais il est dépourvu des qualités chevaleresques traditionnelles : il est médisant et perfide (losengier), dangereux intrigant et vil calomniateur[52]. Liénor table sur sa vanité et son goût immodéré des bijoux pour l'inciter à porter les « cadeaux » qu'elle lui fait parvenir de la part de la « chastelaine de Dijon » qu'il a naguère courtisée (v. 4400).

Le narrateur le met doublement sous le patronage de Keu, le sénéchal du roi Arthur, dont il a tous les défauts (puisqu'il est, comme lui, vantard, venimeux, jaloux, rusé, menteur), en signalant qu'il porte « un écusson aux armes de Keu le sénéchal / sur son bouclier à bosse d'archal » (v. 3159-3160) et précisant qu'« il fut, tous les jours de sa vie / bien plus fourbe que ne le fut Keu » (v. 3163-3164).

La mère de Guillaume et Liénor

C'est une veuve, experte en tissage et broderie, qui fait des ornements d'église. Ce personnage mineur est indispensable à la diégèse. Dans les contes de la gageüre le parieur découvre en général le détail intime révélateur par ruse ou en espionnant l'héroïne. Ici, les convenances empêchant un étranger à la famille de voir Liénor, puisque le maître est absent, c'est sa propre mère qui la trahit, mise en confiance par le sénéchal. La « pauvre vieille sans cervelle » (« chetive vielle hors dou sens »), comme la qualifie Jean Renart au vers 3378, est trop naïve et séduite par ses paroles enjôleuses : « Por vostre amor, que ge desir a avoir tant com je vivrai, dame douce ». Maurice Accarie voit « dans ce discours du sénéchal un discours amoureux adressé à la mère […] et le secret qu'elle va lui confier a tout de la révélation d'alcôve » ; il éprouve de la pitié pour cette femme « qui se laisse prendre par une pulsion qui n'est plus de son âge »[53] et accepte son cadeau hautement symbolique, un anneau[53]. Elle bavarde imprudemment, lui confiant « tous les secrets de sa vie et de sa maison », et lui dévoile complaisamment tous les détails de la « rose vermeille [qui] éclipse toutes les merveilles du monde ». Pour Dragonetti, en revanche, c'est une manipulatrice qui « brode » l'histoire de la rose, parce que l'existence d'une marque « merveilleuse » (inventée d'après lui) est promesse d'un destin exceptionnel[26]. Lorsqu'elle apprend qu'on accuse Liénor de mauvaise conduite, elle se pâme, désespérée par la détresse dans laquelle la divulgation de ce secret a plongé son fils. Elle est accueillie et honorablement installée à Mayence après le mariage (v. 5639-5642).

Les ménestrels

Ces nombreux conteurs, chanteurs, musiciens, danseurs qui animent la cour impériale viennent de tout l'empire et de France, (Troyes, Châlons-en-Champagne, Thouars). Certains sont anonymes, d'autres sont désignés nommément, mais tous restent des inconnus pour nous : Jourdain, Hugues de Braie-Selve, Doete de Troyes et Aigret de Grame, qui exécute un duo avec Jouglet. Ils entourent l'empereur, accompagnent Guillaume au tournoi, interprètent des chansons en alternance avec les seigneurs, apportant la joie de vivre autour d'eux[54]. Il y a même parmi eux des ménestrelles, comme celle qui déclame une laisse de Gerbert de Metz. Dans Le Roman de la Rose ils supplantent les clercs, quasiment absents du récit en tant que tels, puisque les évêques apparaissent plus en grands seigneurs séculiers qu'en hommes d'Église. La religion est présente, mais passe au second plan[55].

La noblesse

- Personnages « historiques »

Si de nombreux protagonistes sont des personnages de fiction, certains personnages secondaires, en particulier les participants au tournoi de Saint-Trond[56], portent des noms de nobles bien réels de l'époque, chevaliers français ou seigneurs allemands, sans invraisemblance chronologique, ce qui renforce l'aspect réaliste de l'œuvre. Guillaume des Barres, féal de Philippe Auguste, Enguerand de Couci, Gaucher de Châtillon, Michel de Harnes[N 14], sont des noms illustres du côté français, comme le sont du côté allemand le comte de Bar (Thibaud 1er, comte de Bar de 1191 à 1214), le comte d'Auborc (Albert II, comte de Dagsbourg de 1180 à 1212, partisan très actif d'Othon, dont les deux fils se sont entretués en 1212), Galeran de Limbourg, qui prit, dès 1201 le parti d'Othon, et son allié, Louis, comte de Looz, les ducs de Saxe et de Louvain[58].

- Les vavasseurs

Ces membres de la petite chevalerie pauvre font partie du paysage quotidien de la société paysanne médiévale. Conrad, qui n'a aucun goût pour les conquêtes militaires mais aime la justice et a le sens de la mesure (v. 75-76), s'appuie sur eux, qui sont plus des intendants de domaines que des hommes de guerre. Bien qu'ils soient pauvres, il les convie à ses fêtes, récompense les plus fidèles par des charges de baillis[41], parce qu'ils aiment Dieu, sont loyaux et s'attachent à préserver les intérêts de leur suzerain « comme la prunelle de leurs yeux » (v. 589-592)[47]. Ce sont deux fidèles vavasseurs de la maison de Guillaume, qui escortent Liénor en route vers Mayence. Reprenant un thème récurrent dans la littérature médiévale, Jean Renart oppose la loyauté et la fidélité de ces deux prodomes (v. 4058) à la félonie du sénéchal. Rita Lejeune souligne combien Jean Renart semble tenir « viscéralement à ce monde peu fortuné où la valeur personnelle, sur le plan chevaleresque et mondain, peut faire merveille »[47].

Les bourgeois

Dans l'organisation féodale, qui est une société d'ordres, les bourgeois font partie de « ceux qui travaillent » (laboratores), et sont détenteurs du pouvoir économique. Quoique roturiers, ils ne peuvent être confondus avec des vilains, tant ils sont généreux et sensibles à la grandeur[59]. Leur hospitalité est raffinée, leurs filles sont élégantes et spirituelles. L'empereur les traite avec ménagement. Ils prêtent des fonds à la petite noblesse besogneuse des vavasseurs et, à Saint-Trond comme à Mayence, ouvrent largement leurs demeures aux hôtes nobles de passage. Leurs femmes et leurs filles sont chargées de les rendre accueillantes et agréables. C'est, dans l'est de la Wallonie, une classe sociale en train de s'installer, grande bourgeoisie d'affaires qui tient les comptoirs de change de Mayence[60].

Le cadre

.jpg.webp)

Époque et lieux

Le décor, quoique simplement suggéré, est bien réel : l'action se passe dans l'Empire, et non dans le Royaume de France, parce que le héros est empereur d'Allemagne, et que le poète était soit un protégé de barons de l'empire[61], comme ce comte de Hainaut auquel est dédié L'Escoufle, la première œuvre connue de Jean Renart, soit un noble d'empire lui-même, s'il est bien Hugues de Pierrepont, comme l'a suggéré Rita Lejeune en 1997[20]. Le récit se déroule dans un espace géographique précis, circonscrit entre la Meuse, le Rhin et ses affluents, le Main et la Moselle. L'histoire commence quelque part près du Rhin, où l'empereur rejoint un de ses châteaux et y convoque Guillaume, puis à Maëstricht (appelé Tref-sur-Meuse à l'époque), où il se rend avant le tournoi de Saint-Trond (orthographié Sainteron), à huit lieues de là. Guillaume fait préparer ses armes à Liège et les chevaliers français passent la nuit précédant le tournoi à Namur. La cour revient ensuite à Cologne, puis se rend à Mayence pour les traditionnelles fêtes du 1er mai et l'assemblée des barons convoquée par l'empereur.

Le roman débute par le récit d'une partie de campagne assez débridée à une date indéterminée, à la belle saison, qui donne l'ambiance où baigne la cour de Conrad : les jeunes gens se donnent du bon temps tandis que les vieux barbons sont envoyés à la chasse[62]. Mais l'action proprement dite est ramassée sur trois mois. Tout commence début février : au vers 3484 sont évoquées les calendes de mai[N 15], qui débutent le 14 avril, date de la calomnie du sénéchal et veille du départ pour Mayence ; pendant sa chevauchée vers Mayence, Conrad soupire (v. 3609) que deux mois et demi plus tôt, il apprenait l'existence de Liénor et ne pouvait « rien imaginer de semblable ». L'action se termine peu après le , date du mariage de Conrad et Liénor.

Une société utopique

Jean Renart présente un monde idéal, une société de loisir réduite à une élite[63] : aristocratie chevaleresque, nobles de haut rang, vavasseurs loyaux, que servent quelques clercs, de nombreux ménestrels et une foule de serviteurs anonymes. S'y ajoute une grande bourgeoisie fortunée, traitée toutefois avec une certaine condescendance, parce que roturière. Les rapports humains sont harmonieux, fondés sur le don et l'échange : l'empereur, les nobles et les bourgeois font assaut de générosité, dans une surenchère de dons et de contre-dons qui rappelle le potlach[64]. C'est une communauté pacifiée et cultivée, raffinée et élégante, où les passes d'armes cèdent au chant et à la danse, où les chevaliers, au lieu de s'enrichir par la guerre et ses rapines, s'adonnent aux joutes[65], échangent des présents, font assaut de galanterie et de citations littéraires.

La littérature y est reine : jongleurs et ménestrels ont une place de choix dans cette société plutôt laïque, où les clercs, au demeurant peu représentés, ont des préoccupations aussi peu religieuses que les autres personnages. Les évêques sont surtout de grands seigneurs séculiers[66]. La fonction principale des ménestrels est de divertir les seigneurs par la musique et le chant, mais aussi de conseiller : Jouglet joue un rôle essentiel dans la diégèse et la poésie sert à Conrad pour exprimer ses émotions. Outre les chansons intégrées au récit qui créent une atmosphère joyeuse, comme dans les comédies musicales américaines[67], les héros sont le reflet de personnages littéraires bien connus[36] et de multiples allusions sont faites à des œuvres antérieures : les chansons de geste, avec le souvenir de Roland, de Charlemagne, d'Aude la sœur d'Olivier ; les romans antiques (Roman de Troie et Roman d'Alexandre), et arthuriens, avec les allusions à Perceval, au sénéchal Keu, au roi Marc, à Tristan. Jean Renart réutilise même la trame de son propre texte Le Lai de l'Ombre comme base au récit de Jouglet sur les amours d'un chevalier champenois remarquable et d'une dame d'une beauté exceptionnelle[36], en prélude à la présentation de « vraies personnes », aussi exemplaires à ses dires, Guillaume et Liénor.

Traitement littéraire

Schéma narratif

Le schéma narratif reprend un thème bien connu des contes, celui de la gageüre[N 16] : un personnage parie qu'il obtiendra les faveurs d'une femme vertueuse ; échouant dans son entreprise, il prétend avoir réussi, parce qu'il est en mesure de révéler un détail intime dont il a appris l'existence par ruse ou par hasard, causant le désespoir du frère ou la ruine du mari, avant que la victime réussisse, souvent par une ruse qui lui permet de confondre son accusateur, à établir son innocence[68].

Cependant le conte n'est qu'un prétexte, un support pour mettre en scène, dans un contexte historique[69], des personnages qui se démarquent, par leur réalisme, des héros des romans arthuriens ou des chansons de geste du siècle précédent, avec en particulier un personnage féminin central, l'héroïne persécutée et pleine de ressources, Liénor[70].

Contexte historique

Après le prologue, le poème commence comme un conte du temps jadis :

|

En l'Empire ou li Alemant |

Dans l'Empire où les Allemands |

Mais le thème annoncé est une histoire de succession, qui fait écho à la crise de succession bien réelle dans le Saint-Empire, entre 1197 et 1218[71], accentuée par les rivalités entre candidats et avec la papauté : Philippe de Souabe, Othon, comte de Poitiers, Frédéric de Hohenstaufen et le pape Innocent III. Les personnages historiques qui gravitent autour de Conrad étant des partisans d'Othon[72], Rita Lejeune a supposé que le personnage de papier en est une représentation idéalisée[24]. En 1198, alors qu'il était comte de Poitiers, plusieurs prélats rhénans, dont l'archevêque de Cologne (Adolf von Altena, comte de Berg) et l'évêque de Liège (Hugues de Pierrepont) sont allés le chercher, pour le faire élire roi des Romains[72]. Il est couronné à Aix-la-Chapelle par l'archevêque de Cologne le [73] ; couronné empereur par le pape à Rome le , il se heurte à Philippe-Auguste, déplait au pape qui l'excommunie à cause de ses ambitions en Italie, est déposé en 1215 après sa défaite à la bataille de Bouvines et meurt en 1218[74].

Conrad est un modèle de chevalerie : le meilleur et le plus généreux des maîtres, l'antithèse parfaite du roi Philippe-Auguste[75] qui, rappelle Jean Renart, a introduit dans son armée l'« arme des lâches » (l'arbalète), écrase ses sujets d'impôts et se méfie des grands. Mais il est jeune et aime s'amuser, comme le suggère l'impression de fête galante intemporelle qui l'entoure au début de l'histoire[76]. Il n'est pas pressé de se ranger, trouver une épouse et assurer sa descendance, au grand désespoir de ses barons[77], jusqu'à ce que son ménestrel favori lui apprenne l'existence d'une femme digne de sa quête, dont il « s'aperçoit qu'il l'aime déjà par ouï-dire » : c'est, dans le vocabulaire de la fin'amor, ce que les troubadours nomment amor de lonh (l'amour de loin).

Et il a grand hâte d'obtenir de ces mêmes barons l'autorisation de l'épouser dans les plus brefs délais lorsqu'elle se fait reconnaître. L'auteur remarque ironiquement, et plutôt crûment (v. 5300), que « cul tire plus fort que corde »[N 17]. L'archevêque n'a alors plus qu'à revêtir sa chasuble et Liénor sa somptueuse robe de mariée pour que soit procédé au mariage, immédiatement suivi du couronnement, puisqu'il y avait dans le trésor de l'église, un sceptre et « tout ce qui était nécessaire au couronnement d'un empereur » (v. 5318)[79].

Et si la félicité du souverain pendant sa nuit de noce est évoquée[N 18], supérieure même à celle d'amants comblés, comme Tristan et Lanval, dès le lendemain les réalités politiques reprennent leur place puisque les amis du sénéchal viennent demander sa grâce à l'empereur. Il la leur refuse mais les renvoie à la nouvelle impératrice, laquelle, très politiquement, ne veut pas commencer son règne en « suscitant en Allemagne le mécontentement de Dieu et des gens » (v. 5576-5577) et propose de seulement « l'envoyer outremer » […] « aller servir au Temple » (v. 5589), ce qui rappelle au lecteur/auditeur que ce sont les moines-soldats qui maintiennent la présence franque à Jérusalem et assurent la protection des pèlerins.

Un certain réalisme

Un des intérêts du texte est son effet de réel dans la peinture de la vie courtoise du temps[80] et des activités des personnages, qu'il s'agisse des travaux des dames (tissage, broderie) ou des activités masculines (chasse, tournoi). Dans l’Escoufle, sa première œuvre, Jean Renart affirmait la nécessité de « respecter la réalité », car « si l'on néglige la vérité et d'un conte on fait une fable, ce n'est pas une œuvre solide »[81]. Il s'attache donc à donner de la vraisemblance à son récit, en y introduisant des éléments de la vie quotidienne, et du réalisme à la description des lieux et des personnages[82].

Vie quotidienne

Le texte fourmille ainsi de détails concrets et de gestes de la vie de tous les jours : un garçon court avec un chien, un messager va voir si on a nourri et pansé son roncin (v. 1068), les veneurs rentrent de la chasse tout hirsutes, dépenaillés et affamés, et « débitant leurs mensonges » (« Mais c'est la coutume de ces gens-là » précise le narrateur narquois au vers 459), les lettres à envoyer sont dictées à des clercs, les dallages sont jonchés tous les jours de verdure fraîche et les demoiselles ont dans leur aumônière du fil pour coudre les manches (v. 272-276)[N 19].

La lettre officielle de l'empereur, la bulle impériale, a, comme dans la réalité, un sceau en or, ce qui remplit Guillaume d'admiration (v. 988-991), car on ne connaissait pas cela en France[83] ; les voyages sont longs : Nicole, qui « souffre d'aller seul vers le plessié » de Guillaume, met presque huit jours à atteindre Dole « en chevauchant à bride abattue », et le sénéchal « cinq grands jours à chevaucher à grande allure » entre Cologne et Dole ; les coffres de vêtements sont chargés sur des sommiers, tandis que les hommes montent, selon les besoins ou l'occasion, des roncins, de beaux palefrois ou de solides destriers. Et lorsque Conrad est « tout dolent et tout triste », il s'en va « tout seul à travers champs / tenant la main à son arçon »[84].

Deux éléments sont particulièrement développés, les repas et l'habillement. Le narrateur détaille avec gourmandise les plaisirs de la table, comme les vins de Moselle, les fromages « gras et savoureux de la rivière de Clermont » (v. 373-374)[85], et les menus des repas[86], sans oublier l'envers du décor (« Quand les souris dédaignent [les pâtés moisis], ils sont assez bons pour les écuyers ! »)[87]. Il y a débauche d'habits de prix : on se couronne de fleurs, on porte fourrures, robes de drap fin ou de soie et ces symboles du loisir et du divertissement[88] que sont les mantels, habits de fêtes quasi obligatoires à la cour, que l'on drape en chantel, sur le bras gauche (v. 1574-1575) lorsqu'on se targue d'élégance[89].

Les vêtements sont longuement décrits lorsqu'ils jouent un rôle particulier, ou soulignent une notation psychologique[90]. Jean Frappier l'avait déjà noté en 1969 : « un roman courtois est, dans une certaine mesure, une chronique de mode ; on attendait de lui la description de robes de grand luxe et de chefs-d'œuvre de la haute couture »[91]. On ne paie pas un service, on offre en échange une robe, un pourpoint, un manteau neuf, un bijou, une aumônière brodée, une ceinture ouvragée ; ainsi, Guillaume cède à Jouglet (qui l'a ouvertement admirée) la robe neuve de « fin drap noir comme mûre » doublée d'hermine et « coupée à la française » (v. 1535), qu'il portait lors de sa première audience par l'empereur, et au chambellan venu lui apporter le heaume de Senlis un surcot luxueux (doublé de petit-gris et « qui fleurait la graine »), générosité fort admirée et qui « sera bien récompensée » (v. 1856-1857) : en effet, faite ouvertement et publiquement, elle accroit son renom et « porte en elle la possibilité d'accroitre ses richesses », comme l'explique Dragonetti[92].

Les lieux

Les lieux sont parfaitement reconnaissables, surtout Sainteron et sa grant rue (v. 2549) pavée, cette grande chaucie (v. 2232) qui venait de Tref-sur-Meuse et se prolongeait par la porte Sint-Gangulfus vers Duras, où l'on va « tiechant come maufé » (baragouinant tudesque comme des diables)[N 20]. C'était un centre économique et culturel important. Les champs semés d'orge alentour rappellent que la brasserie y était florissante. Il est même possible de localiser l'hôtel où descend Guillaume, à un carrefour, à l'angle de deux rues, avec son balcon donnant sur la place du marché (v. 2068-2073)[N 21]. Mais aucun texte historique n'atteste de tournoi qui y aurait eu lieu à cette époque[95].

La ville épiscopale de Cologne est en quelque sorte la capitale de Conrad. Son archevêque (qui est prince-électeur) l'accompagne à Mayence (v. 4854). À l'époque où se situe le récit, ses prélats, Adolphe de Berg puis Thierry de Heinsberg (que l'évêque de Liège, Hugues de Pierrepont, a consacré dans la cathédrale de Cologne, le )[72], sont des partisans d'Othon IV.

L'action se termine à Mayence[N 22] dont le puissant prince-archevêque est baron du Saint-Empire et prince-électeur. C'est lui qui a, en outre, la charge du sacre et de l’onction du nouvel empereur. Le couronnement de Conrad et de Liénor dans cette ville, après l'acceptation de leur mariage par la Diète d'Empire qu'il avait convoquée à cet effet[N 23] n'a donc rien d'invraisemblable. Il y avait à l'époque à Mayence un « moustier mon segnor Saint Pierre » (v. 4997) la Peterkirche, une collégiale (détruite pendant la guerre de Trente Ans) qui remplaça, de 1190 à 1239, la cathédrale ravagée par un incendie[97].

Le tournoi

.jpg.webp)

Le morceau de bravoure traditionnel, attendu par le public, qu'est le tournoi se trouve pratiquement au centre[98] de l'ouvrage et occupe une large place (v. 1965-3126), mais l'auteur accorde autant d'importance aux préparatifs qu'aux joutes proprement dites. Le tournoi est annoncé dès le vers 1647, et plusieurs vers sont consacrés aux préparatifs personnels de Guillaume (v. 1968-3126), qui prend congé de Conrad la veille pour aller s'installer dans de bonnes conditions. Comme dans la réalité, il ne dure qu'un jour[99], commençant après la messe et s'achevant à la nuit. Jean Renart ne se contente pas de décliner le nom des illustres jouteurs et de décrire avec force détails les combats spectaculaires, qu'il s'agisse des mêlées collectives ou des combats singuliers, il présente aussi le tournoi côté coulisses : organisation du champ clos, parade puis préparation matérielle des combattants avant les rencontres, et leur retour, ensuite, contusionnés, vêtements déchirés, parfois prisonniers redevables de rançon[84]. L'appréciant nettement moins que ses lecteurs, comme il le dit lui-même[N 24], il n'hésite pas à user d'ironie critique à l'égard des tournoyeurs, chevaliers sans fortune, cadets sans fiefs, vrais professionnels de la joute, qui allaient de tournois en tournois et gagnaient leur vie grâce à leurs victoires dans le champ clos. Il traite le tournoi de « mal », parlant de « joutes de charpentiers », montrant une chevalerie vantarde, soucieuse avant tout de faire des prisonniers, gagner du butin, empocher de confortables rançons, faisant aussi allusion à ceux qui, incapables de solder leurs dettes d'honneur, « paient les bourgeois par la mise à sac de leurs hôtels » (v. 2936-2937).

Pour la suite du récit, c'est la vaillance de Guillaume au cours des joutes comme sa générosité extraordinaire envers les vaincus qui va renforcer l'amitié de Conrad, qui a vu comme « il sait bien l'art de se procurer des amis et de la gloire » (v. 2752). Il s'est présenté avec « trois destriers semblables richement caparaçonnés », son cheval de bataille est « hardi come lion, fort et isnel (rapide) et bien corant » (v. 1654), mais il s'en retourne seulement « vêtu d'un pauvre gamboison, car il avait tout donné aux hérauts, armes et chevaux », ne rapportant que la gloire. Sept fois victorieux (sa huitième joute se termine sans vainqueur ni vaincu), il fait grâce, pour peu qu'on l'en prie, des rançons qu'on lui doit, a offert les chevaux des chevaliers qu'il a vaincus à diverses personnes, dont Jouglet et le bourgeois de Liège[100] qui lui a fourni son équipement, et « Vairon », le « très beau destrier pie » du chevalier Michel de Harnes, à l'un des membres vaincus de la maison de l'empereur (v. 2749-2750)[N 25].

Le personnage de Liénor

Ce personnage essentiel est considéré comme le protagoniste principal par certains commentateurs, comme Claude Lachet qui suggère que « Guillaume de Dole devrait être renommé Le Roman de Liénor »[101] parce qu'il la trouve omniprésente, son nom lui semblant encodé dans au moins sept insertions lyriques[102], par exemple, ce vers (v. 4593) du poème que chante le « ménestrel venu de Châlons » : « s'après les mauls LI biEN gregOR n'en sont » (« si après les maux les biens n'en sont plus grands. »)[103]. Liénor bénéficie d'ailleurs d'un traitement particulier. Physiquement absente des trois quarts de l'histoire, elle est présentée de façon curieusement oblique et allusive[104]. À peine aperçue, au début (v. 1116-1232), lorsque Guillaume invite l'envoyé de l'empereur, Nicole, à venir voir et entendre son « trésor », elle ne réapparaît que dans le dernier quart du poème, où elle se révèle l'agent principal : ayant projeté de confondre le sénéchal, elle est finalement invitée à décider de son sort, acquérant ainsi un véritable statut politique (v. 4004-5627)[48].

Une présence en pointillés

Sans être au centre du récit, elle y est subtilement présente : dès le prologue, sous la forme allégorique de la Rose, puis objet du discours de plusieurs personnages qui n'en donnent que des descriptions partielles et limitées, ce qui en fait longtemps, pour le lecteur ou l'auditeur, un personnage en pointillé, elliptique, parcellaire, éclaté en fonction des diverses perspectives[104] : icône hiératique dans les trois mille premiers vers, copie de figures littéraires[48], figure archétypale de la beauté virginale ; ce n'est même pas son portrait qui est fait à Conrad puisque Jouglet la compare à l'héroïne du conte qu'il vient de lui narrer (v. 745)[105] ; elle fait ensuite l'objet d'une présentation dithyrambique par Nicole (sa beauté est ineffable et « sans pareille », sa voix est un enchantement)[106], diffamatoire par le sénéchal[107], puis devient l'objet d'insultes particulièrement violentes lorsqu'elle est soupçonnée d'avoir fauté : « infâme, garce, ordure, vile roulure qui s'est écartée du chemin de l'honneur », dit son frère (v. 3807-3810), « garce, roulure, putain », renchérit le neveu, figure de la misogynie traditionnelle : « les femmes lancent toujours dans le jeu un mauvais dé qui entraîne la honte pour leurs amis. Une fois que le diable la possède, peu lui chaut ce qu'elle doit faire et il n'est rien qu'elle ne déteste autant que son honneur s'il s'oppose à son désir » (v. 3836-3841).

Une héroïne active et avisée

Liénor, comme toute demoiselle de bonne famille, vit dans la « chambre des dames », consacrant ses journées à tisser, coudre et broder[108], activités éminemment féminines et aristocratiques[109]. Jeune femme active, elle a déjà préparé son trousseau (v. 4070), sait monter à cheval et ne craint pas une longue chevauchée. De jeune fille effacée vouée aux travaux d'aiguille en se rêvant un avenir, elle se transforme, à partir du vers 4004, en femme d'action : faisant face avec détermination au neveu qui la menace, elle ne montre aucune crainte, alors que sa mère pleure et s'évanouit. Elle prend la situation en main avec assurance. Son voyage vers Mayence relève de la quête aventureuse ou du voyage initiatique, qu'accomplissent les héros masculins dans la littérature antérieure[70].

L'arrivée dans la ville princière achève sa métamorphose. Fascinant tous ceux qui la voient[47], elle prend une dimension surnaturelle, qui l'identifie d'abord aux belles damoiselles « qui venaient autrefois apporter la joie à la cour du bon roi Arthur » puis à l'arbre de mai des mythes folkloriques[110] : à l'image de Bele Doette et Bele Aeliz, dont elle a chanté les aventures sentimentales, elle incarne l'amour charnel et fécond des danses de mai et des chansons de toile, et devient la reine du renouveau[N 26], symbole de fécondité et de régénération cosmique[48].

Comme l'héroïne de l'Escoufle, l'œuvre précédente de Jean Renart, elle manie avec aisance l'argumentation juridique. Elle se montre, pour défendre son honneur bafoué, très habile à utiliser des procédures judiciaires, « comme si elle avait étudié la loi pendant cinq ans entiers » (v. 4763-4764). Puisque, selon le droit coutumier, une personne calomniée ne pouvait accuser son calomniateur de tromperie s'il était notoirement de bonne réputation[111], elle monte son ingénieuse machination, subtile métaphore des conséquences réelles de la calomnie sur elle et son frère[112], et en prévoit les conséquences : « l'affaire s'est déroulée exactement comme elle l'avait projeté », dit le narrateur (v. 5022-5023).

Le langage qu'elle utilise en s'adressant à Conrad (v. 5088-5092) relève de la politique, pas des sentiments : « si l'honneur et le pouvoir de régner me sont destinés, cette malheureuse, cette éplorée que voici, pour quelle raison devrait-elle les perdre, alors qu'elle n'a en rien mérité ce châtiment ? »[113]. D'ailleurs, si elle montre de l'affection pour son frère et sa mère, il n'est fait nulle part mention de ses sentiments pour Conrad. Le bonheur auquel elle aspire, c'est sa réussite sociale et celle de Guillaume. Son mariage met d'ailleurs fin au temps de la fête érotique. S'installe désormais une situation où chacun (l'empereur, l'archevêque, les barons, l'impératrice) occupe la place et accepte le rôle qui lui sont dévolus, sources d'équilibre politique et de tranquillité sociale[114].

Un nom riche de sens cachés

Conrad tombe d'abord amoureux de son nom (v. 793-794), c'est « de l'étincelle de ce beau nom qu'Amour enflamme son cœur », pas de son corps[115] : les mots « Lïenors » ou « li nons », « cel biau non » reviennent plusieurs fois (v. 791, 794, 797, 827, 920) avant même qu'elle n'apparaisse dans le récit (v. 1002), de manière quasi obsessionnelle[105]. Lorsqu'elle arrive à Mayence, elle est « la damoiselle au beau nom » (v. 4189). Son nom est rarement prononcé par le narrateur extradiégétique. Il écrit en général « elle » ou « la pucelle », sauf quand il la met particulièrement en valeur : quand Conrad pense à elle (v. 920 et 2998), au plessier, dans le cadre de la famille (v. 1002, 1089, 1116), à Mayence, quand ses chevaliers la mettent en selle pour aller voir le roi (v. 4515), quand le sénéchal est disculpé sous ses yeux par l'épreuve de l'eau (v. 5010). Le Moyen Âge accorde une grande importance au symbolisme des noms, comme le montre abondamment l'autre Roman de la Rose. Conrad (Corras, dans l'original) est un corps (cors)[N 27] autant qu'un cœur à prendre.

Liénor partage avec lui la syllabe « or », allusion à sa blonde chevelure mais aussi à sa « valeur » de femme de grande beauté et d'épouse potentielle. Son nom évoque la joie[117] mais aussi le « lien » amoureux et politique, le lien [d']or[51] qu'elle va créer avec Conrad. Li enors peut signifier l'honneur[117], celui qu'elle doit défendre, ou la gloire (celle à laquelle elle accède)[97]. Mais, sœur de Guillaume, elle porte, elle aussi, « le sornon de Dole ». Jouglet a précisé à Conrad (v. 780-786) qu'on dit Guillaume « de Dole », bien qu'il n'habite qu'à côté, car « Dole donne à son nom plus d'éclat qu'un petit village, c'est de sa part bon sens plus que tromperie » (« sa par Dole plus essaucié son sornon que par une vile :/ ce vient plus de bon sens que de guile »). Il y a un jeu de mot entre Guillaume et guile (tromperie, fourberie), que le mot guile a conservé en anglais. Liénor, étant aussi de Dole a un lien avec la douleur ou la tristesse[116],[N 28] mais aussi avec la ruse ou la tromperie[N 29].

Une figure allégorique ?

La périphrase par laquelle elle se définit elle-même : « La pucelle à la rose » (v. 5040), est une manière d'oxymore. Lienor se revendique « pucelle », mais la tache de naissance en forme de rose rouge sur « sa blanche cuisse », imprudemment dévoilée, a une connotation sexuelle. Comme chez Guillaume de Lorris, la rose est une métaphore de la femme, présentée comme une énigme difficile à déchiffrer[118].

Ce personnage paraît aussi avoir un lien étroit avec le travail littéraire lui-même[119], à travers le thème récurrent de la couture et de la broderie. Dans son prologue, Jean Renart (v. 14) compare son propre ouvrage[120] « brodez, par lieus, de biaus vers » (brodé, çà et là, de beaux vers), à un tissu valorisé par l'écarlate[121]. Au début, Liénor coud et brode avec sa mère des ornements d'église en chantant des chansons de toile dont le sujet, en quelque sorte, parodie leur activité et présage son avenir[122]. Par la suite, elle peut confondre le sénéchal en le poussant à porter une ceinture brodée, avec laquelle elle le serre dans son piège : l'histoire du viol inventé « brode » sur le grossier mensonge du sénéchal, et la ruse qu'elle utilise pour redresser son image déformée par la calomnie peut être comparée à l'« artifice » du brodeur de mots qu'est l'écrivain qui transforme le vieux conte de la gageüre en un roman courtois[112].

La magnifique robe dont on pare la future impératrice rappelle celle décrite par Chrétien de Troyes pour le mariage et le couronnement d'Érec et Énide, elle aussi ouvrage de fées[120]. Mais c'est l'histoire d'Hélène de Troie[123], telle qu'on la connaissait à l'époque, à travers Le Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure que racontent les somptueuses broderies de celle de Liénor (v. 5324-5350) : c'est une héroïne transgressive, un danger pour le statu quo patriarcal. Certes, dans la riche parure qui enveloppe et masque son corps, l'héroïne semble maintenant se figer en une icône de la puissance impériale[124]. Mais Liénor a montré qu'avec elle il ne faut se fier ni aux on-dit ni aux apparences, aussi le lecteur cultivé cherchera-t-il sous la broderie de surface « la doublure qui contient une multiplicité de significations propres à [lui] titiller l'esprit »[123].

Techniques d'écriture

Le texte de 5 656 vers, en langue d'oïl, est composé d'octosyllabes à rimes plates, ce qui est la forme habituellement utilisée au Moyen Âge pour les œuvres romanesques, le décasyllabe étant réservé à la littérature épique. Les chansons incluses gardent chacune leur versification propre.

Le style

Le style de Jean Renart, sa langue et ses techniques poétiques sont suffisamment personnels pour qu'il ait été possible de lui attribuer ses œuvres qui n'étaient pas signées[18]. Il pratique l'ironie, recherche l'inattendu dans l'écriture, choisit ses rimes, multiplie les ruptures de rythme et de construction. Il alterne habilement les temps forts, comme les épisodes dramatiques et les scènes dialoguées, assortis de procédés littéraires d'accélération (sommaires, ellipses, passage au style indirect) et les temps faibles, constitués essentiellement de descriptions, accompagnés de procédés de ralentissement, comme les digressions, les chansons, les interventions d'auteur[125].

Il n'hésite pas à mêler style précieux et expressions triviales[125], à utiliser des expressions populaires et imagées[126], pour souligner, par exemple, l'astuce du sénéchal : « pour passier les chievres les chous / sachiez qu'il n'estoit mie fous » (v. 3471-3472) ; ou le comportement des compagnons de Guillaume, qui se précipitent dans la mêlée « tuit ensamble com estornel » (v. 2669).

Les dialogues

Les dialogues entretiennent l'illusion réaliste[75]. Ils sont nombreux, variés, pleins de naturel, et servent à relancer l'action, présenter les personnages, voire dramatiser les situations. Les monologues sont pratiquement inexistants et remplacés par des chansons. Lorsque l'auteur/narrateur s'adresse directement à son lecteur (si vos di), c'est pour juger ses personnages ou expliquer leur comportement[125], parfois avec une certaine ironie critique (particulièrement envers les chasseurs ou les tournoyeurs) et commenter la situation, comme aux vers 4521-4524 : « une jeune fille peut bien se présenter à la cour d'un roi quand elle est bien équipée, bien accompagnée, si habile, si décidée ».

Le rôle des descriptions

Jamais gratuites et toujours intégrées au récit, elles atteignent parfois une valeur symbolique[125]. Ainsi, le somptueux heaume de Senlis, serti de pierres précieuses et cerclé d'or (v. 1664-1666) que Conrad donne à Guillaume avant le tournoi, doit lui permettre d'y briller, faisant ainsi de lui un chevalier de premier plan, ce qui écartera l'argument de la mésalliance, sérieux obstacle au mariage[125]. De même que le point culminant du tournoi est le combat (longuement décrit) de Guillaume et de Michel de Harnes, célèbre par le rang, le courage, la culture, et ses liens avec Philippe-Auguste, et la victoire du premier, qui fait de lui l'égal des plus grands[84].

En ce qui concerne Liénor s'apprêtant à aller demander justice à l'empereur, son habillement évoque le harnachement du chevalier qui se prépare au combat. Son vêtement est d'une simplicité soigneusement étudiée : une chemise blanche, mais brodée, sur laquelle elle passe une cote en puret (sans surcot ni mantel), tunique de soie ajustée, doublée de cendal (une autre sorte de soie) vert, qui met en valeur ses hanches basses, sa taille bien prise et ses seins fermes. Un fermail maintient la chemise bien échancrée en un savant décolleté[127]. Elle s'enrobe enfin pour sortir dans une pelisse de samet (soie bleue) entièrement doublée de blanche hermine. Jusqu'au vocabulaire qui est militaire, puisque Jean Renart parle, lorsque sa coiffure se défait, de la « ventaille » et du « casque » dont elle s'était entouré la tête pour aller dans la rue, ce qui fait dire à Michel Zink : « De même que le chevalier révèle son identité en ôtant son heaume, de même Liénor, en offrant sans défense à la vue ses cheveux dénoués, révèle sa vraie nature derrière le rôle qu'elle est en train de jouer, sans pourtant feindre, puisqu'elle est réellement affligée »[128].

Les morceaux lyriques

Au Moyen Âge, la majorité des œuvres n'était pas destinée à la lecture individuelle[N 30], encore moins à la lecture silencieuse, mais à une exécution publique : les jongleurs les chantaient et les déclamaient dans le brouhaha des cours féodales[129].

Place et fonction

Dans les premiers vers (v. 2-3) du Roman de la Rose l'auteur affirme qu'il a fait de ce conte un roman,

« ou il a fet noter biaus chans / por ramenbrance des chançons »

« Où il a fait noter de beaux chants / afin qu'on se souvienne des chansons. »

ajoutant, vers 10 : « ainsi a il chants et sons mis en cestui Roman de la Rose » (il a mis des chants et leur musique dans ce Roman de la Rose-ci). Le verbe « noter » ayant, au XIIIe siècle le sens d'« écrire des notes », on est en droit d'en induire, affirme Rita Lejeune, que le manuscrit original, celui offert au noble Milon de Nanteuil, devait contenir des éléments de notation musicale[28], pour qu'on puisse chanter ces textes, puisque les personnages sont censés les chanter. Cependant, comme le seul manuscrit existant, paradoxalement, ne possède aucune notation[104], alors qu'il date de l'époque où sont apparues les premières collections de chansons notées (vers 1260), on peut aussi supposer que les chansons citées dans Le Roman de la Rose étant chantées à l'époque, leurs airs étaient bien connus et se transmettaient oralement[4].

Au nombre de quarante-six, les morceaux s'insèrent naturellement dans l'action et forment une sorte d'anthologie du répertoire alors à la mode[4]. L'intégration de ces morceaux chantés, dont Jean Renart se vante d'être l'inventeur et qui a eu des imitateurs, fait, aujourd'hui, l'un des intérêts principaux de son roman[130]. Ces pièces se divisent en deux groupes, des chansons courtoises, chansons d'amour dont les auteurs sont connus en général[N 31], et d'autres qui relèvent davantage de la tradition populaire. Elles sont bien réparties dans le roman, mais disparaissent assez logiquement pendant le « morceau de bravoure » que sont les joutes du tournoi et pendant l'épisode du procès[98].

Elles ont une triple fonction[132]. Comme objets culturels, elles ont une fonction sociale[133], agrémentant les divers moments de la vie aristocratique et les réjouissances des fêtes de mai ; en tant que « chansons de déplacement »[134], elles accompagnent et égaient les voyages des personnages[135] ; mais certaines jouent aussi un rôle important dans l'organisation dramatique du roman qui s'agence autour de cinq chansons que Maurice Accarie appelle « structurelles »[132] parce que, placées à des moments-clé, elles assurent les transitions entre les parties du roman, comme celle, à peu près au milieu, qui permet au sénéchal de découvrir le secret de Conrad (v. 3180-3195) et ainsi de relancer l'action[132].

Ainsi, les pièces lyriques remplacent les monologues et accompagnent le développement psychologique des personnages, en particulier celui de Conrad, tandis que les chansons du registre populaire, centrées sur Liénor, disent l'amour au féminin et la quête du bonheur[136], le rapprochement des deux genres musicaux, une musique savante et sophistiquée avec une musique plus libre et plus charnelle, soulignant en quelque sorte la complémentarité de Conrad et Liénor[137].

Les chansons courtoises

Il y a trois chansons de troubadours, traduites du provençal :

- Lors que li jor sont lonc en mai (v. 1301-1307) de Jaufré Rudel ;

- Bele m'est la voix altane (v. 4653-4659) de Daude de Pradas ;

- Quand voi l'aloete moder (v. 5212-5227) de Bernart de Ventadorn.

Les treize autres sont des chansons de trouvères. Jean Renart cite, en les écorchant parfois, des noms de seigneurs connus comme poètes : Renaut de Baujieu, Gasçon (ou Gasson), Renaut de Sablœil, Gautier de Sagnies, Guillaume de Ferrières[138] :

- Quand flors et glais et verdure s'esloigne (v. 846-852) de Gace Brulé ;

- Li noviaus tens et mais et violete (v. 923-930) du Châtelain de Coucy[139] ;

- Loial amor qui en fin cuer s'est mise (v. 1456-1469) de Renaut de Beaujeu ;

- Mout me demeure (v. 1769-1776) Anonyme ;

- Contrel tens que voi frimer (v. 2027-2035) de Gace Brulé ;

- Mout est fouls que nus die (v. 3107-3114), anonyme ;

- Quant de la foille espoissent li vergier (v. 3180-3187), anonyme ;

- Je di que c'est granz folie (v. 3625-3631) de Gace Brulé ;

- Por quel forfet ne por quel ochoison (v. 3751-3759) attribuée au châtelain de Coucy ou à Roger d'Andely[140] ;

- Ja de chanter en ma vie (vers 3883-3890) de Robert de Sablé ;

- Quant la sesons del douz tens s'asseure (v. 4127-4133>) du Vidame de Chartres, Guillaume de Ferrières ;

- Amours a non ciz mauz qui me tormente (v. 4587-4593>), anonyme ;

- Lors que florist la bruiere (v. 5232-5252), de Gontier de Soignies.

Christopher Callahan a plus particulièrement étudié les interprétations musicales connues[4] de la chanson Li noviaus tens et mais et violete[141] (v. 923-930), considérée comme une « chanson de croisade »[N 32] et présente, avec de légères variantes orthographiques et des variantes musicales dans trois manuscrits :

|

Li nouiaus tens et mais et violete |

Le printemps, le mois de mai, la violette |

Les autres morceaux musicaux

Les autres pièces musicales sont des chansons de toile, ces romances que les femmes ont toujours chantées pour accompagner leurs travaux, en filant, tissant ou brodant, comme le rappelle la mère de Guillaume (v. 1148-1151), des pastourelles, et surtout des chansons à danser (rondets de carole). La plupart des chansons populaires citées sont des pièces anonymes.

La première chanson de toile[143], celle de bele Aude qui « brûle d'amour pour Doon » (v. 1159-1166), est chantée a capella par la mère de Guillaume, qui l'appelle « chanson d'histoire », lors de la visite de Nicole, l'envoyé de l'empereur ; celle de bele Aye, qui « aime un guerrier d'autre terre » (v. 1183-1192) par Lienor, elle aussi à la demande expresse de son frère. Elles évoquent toutes deux des amours contrariées. La troisième chanson, beaucoup plus longue (v. 2235-2294), accompagnée à la vièle par Jouglet, entre dans la catégorie des « chansons de déplacement »[134], puisqu'elle accompagne Guillaume et ses amis en route vers le champ clos. Entonnée par un bacheler de Normendie pour égayer leur chevauchée elle raconte comment Bele Aiglentine (Églantine), suivante de la reine, est allée demander, sur ordre de sa maîtresse, au comte Henri (qui l'avait engrossée) s'il voulait bien l'épouser, ce qu'il fit bien volontiers. Les deux pastourelles, dont ne sont donnés que quelques vers (3403-3407 et 4568-4583), sont chantées par des ménestrels professionnels.

Il y a vingt chansons à danser[144], ce qui souligne l'atmosphère joyeuse et festive qui entoure Conrad et Guillaume[50]. Ce sont presque toutes des rondets de carole, dont les mélodies, si elles ne sont pas notées ici, sont connues par ailleurs, essentiellement par le Chansonnier du roi[4]. Cinq ont pour thème la « Bele Aelis », l'une est même répétée deux fois (v. 295-299 et 2514-2518).

Une pièce très différente est une laisse attribuée explicitement à la chanson de geste du début du XIIIe siècle Gerbert de Metz (v. 1335-1367). Or elle n'apparaît pas dans les manuscrits connus de la Geste des Lorrains[131], ce qui fait supposer, comme l'existence d'autres chansons inconnues par ailleurs, que Jean Renart l'a peut-être écrite lui-même[145], s'amusant à pasticher le style épique.

Postérité

Si Jean Renart n'a pas eu, semble-t-il, beaucoup de succès[N 33] ni d'imitateurs, du moins en ce qui concerne son style, sa conception du roman devait connaître un succès grandissant[147] : recherche du vraisemblable, héros pseudo-historiques, présence de lieux et de personnages secondaires réels, intérêt pour la psychologie et les conflits moraux[148].

Influence dans l'évolution du roman

Deux œuvres légèrement postérieures semblent visiblement s'en inspirer :

- Le Roman de la Violette de Gilbert de Montreuil, dédié à Marie de Ponthieu, composé entre 1227 et 1229, reprend de nombreux éléments du Roman de la Rose : le titre, l'héroïne calomniée, le tournoi, mais surtout l'insertion de 40 chansons, reflets de la poésie lyrique du temps de Louis VIII, au point qu'on pense que les lecteurs de l'époque, à cause de « ce jeu entre rappel et différences », ne pouvaient que comparer les deux œuvres[149] ;

- Galeran de Bretagne, d'un certain Renaut, est dans la même veine, mais sans le réalisme de son prédécesseur. Au contraire, il renoue avec l'esthétique épique dans la description du tournoi[150].

Mais c'est le procédé d'inclusion de chansons qui a eu le plus de succès. Jean Renart a eu l'idée de donner le texte de ce que l'on chantait dans les réunions mondaines de son temps, là où ses prédécesseurs se contentaient de dire que l'on y chantait[135], et cela a plu : outre le Roman de la Violette, le procédé est repris dans le Roman du châtelain de Coucy et de la dame de Fayel, la pièce de théâtre d'Adam de la Halle, Le Jeu de Robin et Marion et une demi-douzaine d'autres écrits, jusqu'au début du XVe siècle, date du Meliador de Jean Froissart[151].

Relations avec Guillaume de Lorris

Jean Dufournet constate qu'il y a des liens troublants entre Le Roman de la Rose de Jean Renart et celui de Guillaume de Lorris, qui, estime-t-il, s'est livré à un véritable travail de réécriture et de recréation de l'œuvre de son prédécesseur[152], allant jusqu'à reprendre son titre. Il affirme en effet (v. 39-40) « Ce est li Rommanz de la Rose /Où l'art d'Amors est tote enclose » (ceci est le Roman de la Rose, qui contient tout l'art d'aimer), ajoutant (v. 41) que « La matire en est bone et noeve », en écho aux vers 11 et 12 de Renart : « Ce Roman de la Rose-ci, qui est une nouvelle chose » (« cestui Romans de la Rose qui est une novele chose »).

Les deux ouvrages débutent par un préambule printanier (intemporel chez Renart, situé cinq ans plus tôt, chez Guillaume). Amour siégeant dans un jardin clos, vices et défauts rejetés à l'extérieur des murs, fait écho à Conrad au milieu des jeunes courtisans dont il organise les ébats amoureux, en prenant soin d'éloigner les vieux maris, chasseurs dépenaillés, hâbleurs et menteurs[118]. Chez Renart, aux vers 288-289, chevaliers et dames « ne prisent mauvés dangier / la coue d'une vïolete »[N 34] (se soucient de méchante contrainte comme d'une guigne). Danger est devenu un personnage allégorique chez Guillaume de Lorris, où il représente la contrainte exercée par le mari ou le jaloux[153].

Dans les deux œuvres, la rose qui « éclipse toutes les merveilles de la terre » apparaît tardivement et la description de Largesse (v. 1197-1206) n'est pas sans rappeler Liénor s'apprêtant à rencontrer l'empereur : « Les traits beaux et pleins d'élégance,/ Le col ouvert par négligence, […] J'aimais assez cette manière / De laisser sa coiffe s'ouvrir / Et sa gorge se découvrir / Car dessous sa chemise fine / Blanchoyait sa belle poitrine »[154]. Cependant Guillaume enclot sa quête de la rose dans tout un système allégorique. La rose est une métaphore de la femme aimée, « qui tant a de prix / Et tant est digne d'être aimée /Qu'elle doit Rose être nommée ». S'il utilise lui aussi la rime songes / mensonges, il a cru à la véracité du songe[118], mais sa quête a échoué, car la dame aimée, finalement, ne répond pas à l'appel de mai[155], et l'amant/narrateur, qui n'a cueilli que dans le songe le bouton de rose, « mieuz voudroie estre mors que vis » (v. 3763)[156].

Michel Zink pour sa part considère, dans Roman rose et rose rouge, que le roman de Jean Renart est peut-être une réponse à celui de Guillaume de Lorris. Chez les deux auteurs, la référence sexuelle est explicite, mais, chez Guillaume, le bouton de rose est le sexe féminin, tandis que chez Jean Renart, la rose rouge n'est qu'un moyen littéraire de faire allusion à la virginité de Léonor, la chose dont on ne devrait pas parler[26] et qui est cachée sous les vêtements, mais constamment désignée, pour le pire par la mère, lorsqu'elle confie au sénéchal « Ja mes nuls hom qui parler puisse / ne verra si fete merveille » (Jamais être capable de parler ne verra chose si merveilleuse) (v. 3362-3364) ; mais aussi pour le meilleur, par Liénor elle-même, qui proclame fièrement : « Je sui la pucele a la rose, / la suer a mon segnor Guillame », alors que la pudeur virginale devrait la rendre muette[157].

À l'époque contemporaine

En 2001 une adaptation libre (a musical) en deux actes a été écrite par Joshua Tyra[158], récompensée par le University of Chicago's Elsie F. Filippi Memorial Prize in Poetry. Cette première version, présentée à l'université de Chicago par le théâtre universitaire les 27 et , a été progressivement étoffée entre 2001 et 2006[159].

Bibliographie

Bibliographie primaire

- Jean Renart, Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole, Paris, Librairie Honoré Champion, , xxix-231 (présentation en ligne) ; introduction et notes de Félix Lecoy[N 35] (Les classiques français du Moyen Âge)

- Jean Renart (trad. Jean Dufournet), Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole, Champion, , 479 p. (ISBN 978-2-7453-1702-5, présentation en ligne)

Bibliographie secondaire

- (en) Kathryn Marie Talarico, Medieval Clothing and Textiles N° 8, Boydell Press, , 164 p. (ISBN 9781843837367, lire en ligne), « Dressing for Success », rédacteurs : Robin Netherton, Gale R. Owen-Crocker

- Maurice Accarie, Théâtre, littérature et société au Moyen Âge, Serre éditeur, , 480 p. (ISBN 978-2-8641-0412-4, lire en ligne), « La fonction des chansons du Guillaume de Dole »

- M. Accarie, Théâtre, littérature et société au Moyen Âge, Serre éditeur, , 480 p. (ISBN 978-2-8641-0412-4, lire en ligne), « Courtoisie, fine amor et amour courtois » (p. 365-380)

- Lydie Louison, De Jean Renart à Jean Maillart. Les romans de style gothique, Champion (Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge n° 69), , 1007 p. (ISBN 978-2-7453-0962-4, présentation en ligne)

- (en) Nancy Vine Durling, Jean Renart and the Art of Romance: essays on « Guillaume de Dole », University Press of Florida, , 240 p. (ISBN 978-0-8130-1495-1, lire en ligne)

- (en) Jean Renart, The Romance of the Rose, or, Guillaume de Dole, University of Pennsylvania Press, , 116 p. (ISBN 978-0-8122-1388-1, lire en ligne), traduction et introduction de Patricia Terry et Nancy Vine Durling

- Roger Dragonetti, Le Mirage des sources. L'art du faux dans le roman médiéval, Le Seuil, , 266 p. (ISBN 978-2-0200-9545-7), (article)

- Henri Rey-Flaud, La névrose courtoise, Navarin, , 168 p. (présentation en ligne) (article)

- Michel Zink, Roman rose et rose rouge, Nizet, , 126 p. (présentation en ligne)

- Marc Bloch, La société féodale, Édition numérique (Université de Québec), coll. « Les classiques des sciences sociales », 1939-1940 (lire en ligne)

- Elena Rozoumniak, Le vêtement et la coiffure dans les romans français du XIIIe et du XIVe siècles : étude de lexicologie, de critique littéraire et d'histoire des sensibilités médiévale, (thèse de doctorat soutenue à la Sorbonne le )

- « Li noviaus tens et mais et violete », sur youtube.com (consulté le )

Notes et références

Notes

- En particulier par les commentateurs de langue anglaise pour éviter toute confusion avec l'ouvrage homonyme beaucoup plus connu.

- Le s de Romans n'est pas la marque du pluriel ici, mais celle d'un « cas sujet » au singulier.

- Est qualifié de « Roman » tout texte, en vers ou en prose, écrit en langue romane.

- En effet, en lisant à l'envers enTRA EN Religion, on forme plus ou moins RENART[19].

- Renart est un patronyme germanique (Reginhard) traditionnellement porté par le goupil, flatteur, menteur, malicieux et rusé.

- Il s'agit, au sens propre, d'un Plessis, une maison forte ou une bourgade « entourée de haies » qui protègent les jardins de la divagation des troupeaux, mais au figuré c'est le lieu où l'on cache le secret qui est le sujet même du roman[29].

- Élu par les princes-électeurs Roi des Romains, le prétendant au titre impérial doit être couronné roi de Germanie par l'archevêque de Mayence avant d'être sacré empereur par le pape.

- Jean Renart réutilise à cette occasion la trame de son poème le plus connu, le Lai de l'Ombre[36].

- En particulier Guillaume le Maréchal (1147 – 14 mai 1219), tournoyeur anglais réputé, considéré par ses contemporains comme « le meilleur chevalier du monde »[42].

- Aux vers 1658-1659, il fait allusion à un combat à la suite duquel il a été fait prisonnier et a perdu son heaume : « J'ai perdu le mien l'autre jour quand je fus pris à Rougemont ».

- Du latin laeta, qu'on retrouve dans le mot « liesse ».

- La rose symbolise la beauté, mais aussi l'amour (la rose rouge), la pureté (la rose blanche qui couronne les rosières).

- Dole est à rapprocher de douleur (être dolent), mais aussi du verbe doler (façonner, polir) donc de l'idée de ruse et de manipulation.

- Michel de Harnes (1170 ?-1231) est un lettré, parfois appelé le Chevalier-trouvère. Fidèle de Philippe Auguste, pensionné par le roi en 1212, blessé à la bataille de Bouvines[57], il participa aussi à la croisade contre les Albigeois.

- On a continué à nommer les jours selon les systèmes des calendes, nones et ides du calendrier romain républicain pendant une bonne partie du Moyen Âge.

- La neuvième nouvelle de la seconde journée du Décaméron de Boccace, La Quenouille de Barberine de Musset, Cymbeline de Shakespeare reprennent le même thème. Ce thème (le pari sur la chasteté d'une femme) porte le n° AT 882 dans la classification Aarne-Thompson.

- « Ahi ! plus tire cus que corde ». Il s'agit, signale Jean Dufournet[78], d'une expression proverbiale traduite du latin sur la force de l'attraction sexuelle : « plus vulva trahit corda quam fortissima chorda » (le sexe entraine le cœur plus que la corde la plus solide).

- Mais rien n'est dit sur Liénor, sinon qu'au matin elle paraît vêtue, parée, coiffée et suffisamment bien remise de sa nuit pour répondre avec sagesse aux prières des amis du sénéchal (v. 5559-5566).

- En effet, les manches des tuniques sont si ajustées qu'il faut les découdre pour se dévêtir et les recoudre après enfilage.

- Rita Lejeune a signalé que l'expression existe encore en wallon « tîhner come des damnés » (parler flamand comme des damnés)[93]. Jean Renart, qui écrit pour le monde courtois francophone relève avec un amusement condescendant le parler dialectal.

- Rita Lejeune l'a, pour sa part, localisé à l'angle des rues qui convergeaient sur le marché, la Cloppenstrate, venant du sud, et la Stapelstrate venant de Tirlemont[94].

- À Mayence, au nom prédestiné (Mai-ence), la fête du 1er mai, jour de Sainte Walburge, commencent la nuit précédente. Cette fête du printemps et de la fécondité où l'on va, à minuit, chercher dans la forêt de grandes brassées de fleurs et de feuillages (v. 4152-4153) qu'on ramène, l'aube venue, pour fabriquer un mai et en décorer la ville, n'est pas encore devenue, au XIIIe siècle, la nuit des sorcières[96].

- Historiquement la Diète s'est réunie à Mayence en 1098, 1188 et en 1235.

- (v. 2138-2143)

Il feroit meshui bon entendre

a la viande dou disner

et lessier venir et aller

que ce ne finera huimés.

Des armes a parler vos les,

Qu'il fet mellor a la viande.Il serait bon maintenant de s'intéresser

aux mets du dîner,

et délaisser ce va-et-vient

qui n'est pas près de cesser.

J'arrête de vous parler des armes,

car il est plus agréable de s'occuper des mets. - Les destriers sont des animaux de grand prix, puisque le narrateur s'exclame, en parlant de ceux qui se dispersent dans la campagne, une fois leur cavalier désarçonné, « les pattes prises dans leurs rênes » : « Dieu ! quelle fortune aurait pu amasser celui qui aurait su s'en occuper ! » (vers 2812).

- Claude Lachet écrit, dans Hommage à Jean Dufournet, Champion, 1993, Tome 2, p. 819, à propos de la Présence de Lienor, : « Liénor est-elle un fantôme arthurien ou l'incarnation d'un mythe folklorique lié aux fêtes du Printemps ? »[110].

- La première occurrence de « Liénor » (v. 791) rime d'ailleurs avec corps : « Et sa suer, coment a a non, / qui si a bel et gent le cors ? / – Sirë, el a non Lïenors […] » (« Et sa sœur qui est si gracieuse et si belle de corps, quel est son nom ? » demande Conrad ; « Sire, elle se nomme Lienor […] »[116].

- Du latin dolere : souffrir, être affligé, s'affliger (cf. anglais : doleful).