Lois constitutionnelles de 1875

Les lois constitutionnelles de 1875 sont les trois lois de nature constitutionnelle votées en France par l'Assemblée nationale entre février et qui instaurent définitivement la Troisième République (auparavant, elle n'avait été qu'ébauchée par des lois qui répondaient à des problèmes ponctuels, comme la loi Rivet, ou encore la loi du 20 novembre 1873).

| Titre | Loi du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat - Loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics - Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics |

|---|---|

| Pays |

|

| Territoire d'application | France |

| Langue(s) officielle(s) | Français |

| Type | Loi constitutionnelle |

| Branche | Droit constitutionnel |

| Adoption | 1875 |

|---|---|

| Modifications |

Révisions : loi du 21 juin 1879, Loi du 14 août 1884, loi constitutionnelle du 10 août 1926 |

| Abrogation | constitution du |

Lire en ligne

Au total, trois lois constitutionnelles viennent organiser le régime républicain :

- la loi du 24 février 1875, sur l'organisation du Sénat ;

- la loi du 25 février 1875, sur l'organisation des pouvoirs publics ;

- la loi du 16 juillet 1875, sur les rapports entre les pouvoirs publics.

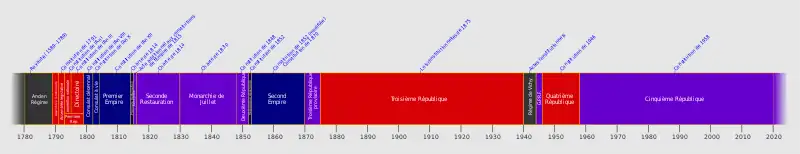

Ces trois lois seront légèrement modifiées par la suite. C'est la première et la dernière fois qu'un régime républicain, en France, n'est pas organisé par une véritable constitution, bien que l'on ait l’habitude de les appeler, par simplification, « Constitution de 1875 ».

Elles n'ont été juridiquement abrogées que lors de la promulgation de la Constitution du 27 octobre 1946. Toutefois, leur application a été suspendue de facto entre le — date du vote des pleins pouvoirs à Pétain, qui devait d'ailleurs mettre en place, selon les termes de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, une nouvelle constitution, qui n'a jamais vu le jour — et la promulgation de la constitution de la Quatrième République. La loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 établit en effet un gouvernement provisoire, maintenant les lois constitutionnelles de 1875 dans leur non-application.

Contexte historique et institutionnel du vote des lois

En 1875 la France vit dans un régime provisoire depuis 1870 et la chute du Second Empire. Plusieurs lois ont été votées par l'Assemblée nationale, chambre unique du parlement français élue en 1871, pour organiser les institutions provisoires de l'État — après la proclamation, le , de la « République ».

- Décret du 17 février 1871 portant nomination d'Adolphe Thiers comme « chef du pouvoir exécutif de la République française ».

- Loi du 31 août 1871 dite « loi Rivet », nommant Thiers « président de la République » et précisant ses pouvoirs.

- Loi du 15 février 1872 dite « loi Tréveneuc », sur le rôle des conseils généraux en cas de guerre.

- Loi du 13 mars 1873, dite « loi de Broglie », modifiant les modalités de communication entre le président de la République et l'Assemblée nationale.

- Loi du 20 novembre 1873, dite « loi du septennat » nommant Mac Mahon à la présidence de la République pour sept années.

Un régime provisoire en attendant mieux

L'Assemblée nationale élue lors des élections de février 1871, seule assemblée législative et constituante, est composée en majorité de monarchistes (sur 675 sièges pourvus en 1871 il y avait environ 400 monarchistes) — c'est pourquoi l'on parle de « République des ducs[N 1] ». Ces monarchistes, pour la plupart favorables à la paix avec la Prusse, veulent le retour de la royauté mais restent divisés sur le prétendant à porter sur le trône. Il y a en effet 182 légitimistes favorables à Henri d'Artois, le comte de Chambord, et 214 orléanistes favorables à Philippe d'Orléans, le comte de Paris.

La question du régime reste en suspens car aucune des solutions — république, monarchie orléaniste favorable à une alliance de la royauté et du libéralisme, monarchie légitimiste espérant le retour à l'Ancien Régime — n'atteint la majorité. Les élections ont toutefois modifié l'orientation du régime : à la république d'inspiration révolutionnaire qui s'est imposée au nom du « Salut public[1] », elles substituent un régime républicain de fait, qui « se réduit au régime existant, à quelque chose qui ressemble à l'ordre établi[2] ».

Le « pacte de Bordeaux »

L'on appelle « pacte de Bordeaux » deux discours, prononcés par Adolphe Thiers le et le devant l'Assemblée nationale, par lesquels le chef de l'État promet de remettre à plus tard les discussions d'ordre constitutionnel, et de ne pas favoriser un parti plutôt qu'un autre[2].

Le vide juridique laissé par la chute de l'Empire n'a donc pas été comblé réellement. Thiers a été nommé « chef du pouvoir exécutif de la République française » puis « président de la République », mais le régime n'a rien d'une république, sauf au sens antique du terme : il est la res publica, littéralement « la chose publique », c'est-à-dire la chose commune qui lie un peuple. Le décret du le montre bien :

« L'Assemblée nationale, dépositaire de l'autorité souveraine,

Considérant qu'il importe, en attendant qu'il soit statué sur les institutions de la France, de pourvoir immédiatement aux nécessités du gouvernement et à la conduite des négociations,

Décrète :

M. Thiers est nommé chef du pouvoir exécutif de la République française. »

« En attendant » dit le décret. La question de la nature du futur régime est laissée en suspens. Il faudra quatre années pour la résoudre.

La République devient un régime conservateur

La nouvelle République française n'a rien de révolutionnaire. Elle est « conservatrice, sage », comme l'a dit Thiers, qui souhaite dissocier l'idée de « république » du radicalisme hérité de la Révolution française[2]. La répression de la Commune de Paris montre que la République peut défendre l'ordre établi contre ceux qui se réclament de 1789. L'élection partielle de donne 99 sièges aux républicains sur les 114 qui sont à pourvoir : le nouveau régime a su montrer qu'il est conservateur.

Une République conservatrice qui tend au parlementarisme

Les lois Rivet (), de Broglie () et du septennat () modifient le visage du régime qui devient peu à peu parlementaire[3], en supprimant la responsabilité présidentielle au profit de la responsabilité ministérielle. L'opposition entre la majorité monarchiste et Thiers qui s'est rallié à la République permet cette évolution : loin de vouloir conforter les pouvoirs du chef de l'État, l'Assemblée nationale cherche au contraire à les affaiblir[4].

En effet, Adolphe Thiers, pourtant un ancien orléaniste qui a servi sous Louis-Philippe Ier, se rallie à la république balbutiante par un message adressé à la chambre, le , que la majorité monarchiste, sous la houlette d'Albert de Broglie, dénonce comme une rupture du pacte de Bordeaux[5] :

« La République existe, elle sera le gouvernement légal du pays, vouloir autre chose serait une nouvelle révolution et la plus redoutable de toutes. Ne perdons pas notre temps à la proclamer, mais employons-le à lui imprimer ses caractères désirables et nécessaires. Une commission nommée par vous il y a quelques mois lui donnait le titre de République conservatrice. Emparons-nous de ce titre et tâchons surtout qu'il soit mérité. Tout gouvernement doit être conservateur, et nulle société ne pourrait vivre sous un gouvernement qui ne le serait point. La République sera conservatrice ou ne sera pas. La France ne peut pas vivre dans de continuelles alarmes[6]. »

Après diverses péripéties, Thiers, qui n'est plus autant nécessaire qu'avant depuis que le principe de la libération du territoire par les Allemands est acquis[7] est finalement mis en minorité en par l'Assemblée nationale, et il démissionne. L'Assemblée élit à sa place le maréchal Patrice de Mac Mahon, un monarchiste. La restauration de la royauté semble toute proche durant l'été 1873[8] mais la fermeté du comte de Chambord dans l'affaire du drapeau blanc ruine les espoirs.

On vote alors la loi du septennat qui tout en prolongeant la durée de vie de la République provisoire jusqu'en 1880 (durée du mandat de Mac Mahon), supprime la responsabilité du président devant la chambre — aucun moyen de révoquer Mac Mahon n'a été prévu, contrairement à Thiers qui travaillait « sous l'autorité de l'Assemblée nationale ». Albert de Broglie résume ainsi le rôle que les monarchistes espèrent faire jouer au maréchal Mac Mahon :

« Le septennat du maréchal de Mac Mahon, constitué au lendemain de l'échec de la fusion, nous donnait un délai de quelques années pendant lesquelles la porte restait ouverte à la monarchie : le comte de Chambord pouvait réfléchir et revenir sur ses prétentions, ou la France se résigner à les accepter. Nous donnions ainsi du temps et en quelque sorte de la marge aux événements. Le trône restait vacant et j'avais réussi à y faire asseoir, sous le nom de président, un véritable lieutenant-général du Royaume, prêt à céder la place, le jour où le Roi aurait été en mesure de la prendre[9]. »

La restauration n'est que repoussée, dans l'esprit des monarchistes : elle peut advenir sans difficulté pendant les sept années du mandat de Mac Mahon (voir ci-dessous).

La question du régime est résolue

[Gambetta vient d'évoquer la remontée du bonapartisme dans les élections]

[…] et, comme toujours, on fit appel à la seule force qui soit, dans ce pays, en état de refouler les coupe-jarrets du despotisme. (Bravos et applaudissements répétés.)

On fit appel à la République. Il devint possible de constituer une majorité d'honnêtes gens, de citoyens dévoués, dont les uns ont fait de réels sacrifices d'opinion, les autres des concessions de position, tandis que d'autres enfin consentaient à différer la réalisation immédiate de leurs tendances politiques. Messieurs, il faut dire la vérité, c'est par horreur du césarisme, cette hideuse lèpre qui menaçait de nouveau d'envahir la France, (Applaudissements) c'est pour en finir avec un provisoire mortel et irritant qui empoisonnait jusqu'aux sources mêmes de la vie nationale, que l'on se décida enfin à écouter la voix du suffrage universel. Aux approches du péril, les illusions tombèrent, les yeux s'ouvrirent, les hommes de bonne volonté et de bonne foi se confièrent résolument à la démocratie et à son esprit, et la République fut faite. (Mouvement prolongé.)Les années 1873-1875 sont marquées par le progrès des républicains dans les élections législatives partielles, qui sont majoritairement élus face aux monarchistes[11]. En parallèle, les bonapartistes regagnent du terrain[12] — ainsi l'élection partielle du dans la Nièvre amène-t-elle à la chambre le baron de Philippe de Bourgoing, ancien écuyer de Napoléon III[12]. La remontée du bonapartisme amène un rapprochement des républicains et des monarchistes, et favorise finalement le vote des lois : les centres, droit et gauche, s'accordent, permettant de surmonter les dissensions et d'organiser enfin le régime[12].

La commission de préparation

L’Assemblée, à travers la loi de Broglie, avait décidé (article 5) :

« L’Assemblée nationale ne se séparera pas avant d’avoir statué :

- sur l’organisation et le mode de transmission des pouvoirs législatif et exécutif ;

- sur la création et les attributions d’une seconde chambre ne devant entrer en fonctions qu’après la séparation de l’Assemblée actuelle ;

- sur la loi électorale.

Le gouvernement soumettra à l’Assemblée des projets de loi sur les objets ci-dessus énumérés. »

À cet effet une commission de trente membres, connue sous le nom de « commission des Trente », a été désignée pour préparer les nouvelles institutions, par la loi du 20 novembre 1873, par l'Assemblée nationale. Cette commission à majorité monarchiste[12] prend son temps, en espérant que la restauration de la monarchie interviendrait.

La « fondation de la République »

De à les députés s'affrontent sur la nature du septennat : « personnel » ou « impersonnel » — les monarchistes favorisent le premier, et veulent seulement organiser les pouvoirs d'un seul homme, Mac Mahon ; les républicains défendent le second, qui vise à établir pour un temps indéfini une institution, celle de « président de la République[13] ».

Une proposition est ainsi déposée par Jean Casimir-Perier en juin, rejetée, par de faibles majorités toutefois, car elle contient une formulation trop provocante pour les monarchistes : « le gouvernement de la République se compose de deux chambres et d'un président[12],[11] ».

Le [11] s'engage la discussion sur le projet de la commission, lequel est très neutre. Le mot « république » n'y apparaît pas[11]. C'est précisément sur ce mot que les discussions et les luttes s'engagent.

Laboulaye propose un amendement au premier article du projet spécifiant : « Le gouvernement de la République se compose de deux chambres et d'un président[N 2] ». La proposition est rejetée par 359 voix contre 336[14]. C'est Henri Wallon qui trouve la formulation qui fait basculer l'Assemblée nationale. Wallon explique sa proposition ainsi :

« Ma conclusion, messieurs, c'est qu'il faut sortir du provisoire. Si la monarchie est possible, si vous pouvez montrer qu'elle est acceptable, proposez-la. Mais il ne dépend pas malheureusement de vous, ici présents, de la rendre acceptable. Que si, au contraire, elle ne paraît pas possible, eh bien, je ne vous dis pas : Proclamez la République !… mais je vous dis : Constituez le gouvernement qui se trouve maintenant établi et qui est le gouvernement de la République ! Je ne vous demande pas de le déclarer définitif. Qu'est-ce qui est définitif ? Mais ne le déclarez pas non plus provisoire. Faites un Gouvernement qui ait en lui les moyens de vivre et de se continuer, qui ait aussi en lui les moyens de se transformer, si le besoin du pays le demande ; de se transformer, non pas à une date fixe comme le 20 novembre 1880, mais alors que le besoin du pays le demandera, ni plus tôt ni plus tard. Voilà, messieurs, quel était l'objet de mon amendement[15]. »

L'amendement Wallon consiste en cette phrase (souligné par Wikipédia) :

« Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est élu pour sept ans. Il est rééligible[14]. »

L'amendement est voté le par 353 voix contre 352[14]. La seule voix de différence, d'ailleurs contestée a posteriori[N 3], s'est rapidement élargie à une majorité plus confortable dans les votes suivant — les républicains modérés faisant pression sur les plus radicaux pour les convaincre d'accepter ces lois provisoires[14].

Le vote de cet amendement, qui organisait enfin de manière durable une institution officiellement républicaine, est loin du « triomphe de la république » décrit par l'historien républicain Edgar Zévort[16] : c'est plutôt une résignation du centre droit à une république conservatrice, capable de se muer en monarchie, et du centre gauche à un régime républicain minimal.

Les trois lois sont ensuite votées[14] :

- la loi du (organisation du Sénat) par 435 voix contre 234 ;

- la loi du (organisation des pouvoirs publics) par 425 voix contre 254 — ce fut la première promulguée ;

- la loi du (rapports entre les pouvoirs publics) par 520 voix contre 84.

Conséquences ultérieures

L'Assemblée nationale se sépare ensuite le , ayant rempli sa tâche : elle a fondé « provisoirement » un régime qui a duré soixante-cinq ans.

En 1884, les républicains au pouvoir font ajouter à la loi du un alinéa disposant que « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision » (voir ci-dessous). Ainsi prennent fin les quatre-vingts ans de tâtonnements constitutionnels qui ont amené la Convention, l'Empire, la Restauration, etc.

Léon Gambetta résume, dans un discours prononcé le , les circonstances de la naissance de ce nouveau texte constitutionnel — le douzième au bas mot depuis la Révolution de 1789. Il met l'accent sur le caractère hâtif de la rédaction, mais, dans le même temps, il pressent que ce texte, faiblement structuré, organisant de manière très souple le régime, pourrait fort bien convenir aux républicains qui se sont résolus, lors du vote, à une république très conservatrice :

« On a fait une Constitution, on ne l’a pas beaucoup discutée. On a organisé des pouvoirs, on ne les a pas très minutieusement et, si je puis le dire, on ne les a pas très analytiquement examinés et coordonnés. On a été vite, et cependant savez-vous ce qui est arrivé ? C'est que l’œuvre vaut mieux, peut-être, que les circonstances qui l’ont produite ; c’est que, si nous voulons nous approprier cette œuvre et la faire nôtre, l’examiner, nous en servir, la bien connaître surtout, afin de bien l’appliquer, il pourrait bien se faire que cette Constitution, que nos adversaires redoutent d’autant plus qu'ils la raillent, que nos propres amis ne connaissent pas encore suffisamment, offrît à la démocratie républicaine le meilleur des instruments d’affranchissement et de libération qu’on nous ait encore mis dans les mains. (Profonde sensation.)[17] »

— Léon Gambetta.

Constitution originale

Dans le paysage constitutionnel français du XIXe siècle, marqué par des bouleversements nombreux et radicaux, qui ont conduit le pays d'un extrême à un autre, la Constitution de 1875 est innovante, par au moins deux aspects : sa simplicité et son orléanisme.

Un texte brut, marque du compromis originel

Cette nouvelle constitution est courte (trente-quatre articles au total), sans préambule ni déclaration de principe ou de droits, sans référence philosophique non plus. C'est donc une constitution procédurale de compromis[18], sans plan d'ensemble : les articles se suivent sans trop de logique — on les a votés dès qu'un compromis était trouvé[19].

Le style est sec, fonctionnel, n'apporte aucun rêve et reflète la résignation de chaque parti à une république de compromis — insuffisante pour les uns, inévitable pour les autres[18]. Chaque parti a fait des concessions en espérant bien les reprendre quand il aurait le pouvoir[18]. La procédure de révision (voir plus bas) est d'ailleurs fort simple. Cette constitution n'a pas été sacralisée comme d'autre, elle n'est qu'un compromis.

Une République orléaniste, ou « la troisième Charte »

_by_Winterhalter.jpg.webp)

La constitution de 1875 est la première à mêler forme républicaine de gouvernement et mécanismes de la monarchie parlementaire[19] — conjonction qui vise à assurer à la fois la liberté du régime et des citoyens (la première par le contrôle des électeurs sur les gouvernants, la deuxième par la protection des libertés publiques) et la démocratie, vue comme inévitable[19]. Ce double objectif s'inscrit dans la tradition libérale de ceux que Marcel Morabito appelle les « pères spirituels » de la constitution de 1875[19], Lucien-Anatole Prévost-Paradol et Victor de Broglie.

Dans l'histoire constitutionnelle française du XIXe siècle, mouvementée, seuls les mécanismes institutionnels orléanistes de la Charte de 1830 (comme le principe de la responsabilité du ministère hors de la responsabilité du roi, ou le principe de l'interpellation du ministère par les chambres, ou encore le pouvoir de dissolution de la représentation nationale et le pouvoir de l'exécutif sur les sessions parlementaires par exemple) donnent l'exemple d'un État libre et équilibré. La nouvelle constitution ne reprend pas point par point la charte, mais « l'économie générale du système de 1875 est indéniablement de facture orléaniste, tant par ses rouages essentiels que par ses facteurs d'équilibre[20]. »

Symboliquement, le nom « Chambre des députés » adopté pour la chambre basse a lui-même été créé dès la Restauration, et repris par la monarchie de Juillet. Sur un plan plus fonctionnel, le laconisme des lois constitutionnelles sur les rapports quotidiens entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif renvoie à la pratique du seul régime parlementaire français, celui de la Charte de 1830[19].

La déviation ultérieure de la constitution

Fruit des tractations, considérée comme provisoire, la Constitution de 1875 originelle n'a en effet été que provisoire.

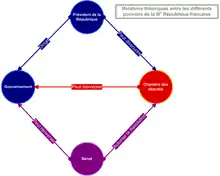

Elle organise un dualisme parlementaire dans lequel la Chambre des députés et le président sont les deux centres du pouvoir entre lesquels le gouvernement prend place. Toutefois, au fur et à mesure que les républicains s'emparent des organes institutionnels (le parlement puis la présidence de la République) ils modélisent le fonctionnement du régime selon leurs idées sans pour autant changer le contenu des lois : l'affaiblissement du président et du gouvernement, au profit d'une assemblée toute puissante est un résultat de la pratique des institutions et non de la lettre de la constitution.

Contenu des lois : théorie et pratique

Un pouvoir exécutif détenu par deux figures inégalement importantes

Sous la Troisième République le pouvoir exécutif est détenu par deux éléments : le président et le gouvernement — et au sein du gouvernement, le président du Conseil tient un rôle primordial. Toutefois, seul le président est expressément nommé dans les lois constitutionnelles comme détenteur de l'autorité ; le conseil des ministres n'est mentionné « qu'en passant » à propos de cas spécifiques, comme la vacance de la présidence de la République.

Théorie de la loi : un « monarque républicain »

- Désignation du président

Le président de la République est élu pour sept ans par les deux chambres du parlement réunies en « Assemblée nationale », à la majorité absolue des suffrages[21].

Il n'a donc aucun poids populaire réel (on redoute le suffrage universel pour le chef de l'État depuis l'élection en 1848 de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence[20]). Le souci de stabilité est l'autre raison de ce choix[20] : le président est à l'abri des passions populaires.

Ce même souci de stabilité se retrouve dans la procédure de remplacement[20] (article 3 de la loi du 16 juillet 1875) : « Un mois avant le terme légal des pouvoirs du président de la République, les chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du nouveau président.

À défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.

En cas de décès ou de démission du président de la République, les deux chambres se réunissent immédiatement et de plein droit[N 4]. »

La possibilité d'un « interrègne » est clairement proscrite par les constituants.

- Pouvoirs et statut du président

Le président dispose de pouvoirs très étendus, comme le montre l'article 3 de la loi du loi du 25 février 1875 : « Le président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux chambres. Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux chambres ; il en surveille et en assure l'exécution.

Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

Il dispose de la force armée.

Il nomme à tous les emplois civils et militaires.

Il préside aux solennités nationales ; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un ministre. »

Cet article fait écho à l'article 6 de la loi du 25 février 1875, qui indique que :

« Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.

Le président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison. »

Le chef de l'État est ainsi, à l'encontre de la tradition républicaine, irresponsable[23],[N 5]. Il se rapproche par là d'un roi, dont l'hérédité et la majesté empêche toute responsabilité devant une assemblée.

Les législateurs de 1875, par cette irresponsabilité, empêchent également le président de mener une politique personnelle[23], puisque ses actes sont soumis à un contreseing.

Aux pouvoirs étendus et à l'irresponsabilité, les constituants ont ajouté une disposition d'une portée immense, contrepoids nécessaire de la responsabilité ministérielle, qui doit permettre « d'arracher le gouvernement à la tutelle absolue des chambres[24] » : le droit de dissolution. Il est régi par l'article 5 de la loi du 25 février 1875 :

« Le président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.

En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois. »

À ce premier outil, les lois constitutionnelles en rajoutent d'autres. L'article 2 de la loi du 16 juillet 1875 permet au président de proroger ou d'ajourner les chambres — l'ajournement ne pouvant toutefois dépasser un mois[N 6]. L'article 7 de ce même texte permet au président de refuser la promulgation d'une loi et de demander une nouvelle délibération au parlement, ce qui constitue une forme de veto provisoire.

Il peut enfin communiquer avec les chambres par des messages écrits lus par un ministre[26].

À ces compétences en politique intérieure, l'article 8 de la loi du 16 juillet 1875 ajoute d'importants pouvoirs en politique étrangère :

« Le président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent.

Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. »

Il mène donc la négociation des traités, et peut même en ratifier certains sans que les chambres les aient approuvés. La majorité des traités doivent toutefois être votés par les deux chambres.

L'ensemble des pouvoirs attribués au président de la République le désigne pour conduire la politique du pays, même contre la volonté de la représentation nationale (par l'exercice de la dissolution). Par ailleurs, son inviolabilité lui permet d'exercer ses pouvoirs sans risque réel : c'est un « monarque[27] parlementaire » — et dans l'esprit des monarchistes, un véritable monarque pourrait bien s'installer à la place du président en cas de restauration[28]. L'aspect essentiel du président est ainsi le même que celui du roi de la monarchie de Juillet (Charte de 1830), ce qui confirme l'orléanisme du texte constitutionnel.

Pratique des institutions : effacement total du président (« Constitution Grévy »)

[Le 6 février, le message suivant du président de la République fut lu aux chambres, qui l'accueillirent par de vifs applaudissements :]

Messieurs les sénateurs, Messieurs les députés,

L'Assemblée nationale, en m'élevant à la présidence de la République, m'a imposé de grands devoirs. Je m'appliquerai sans relâche à les accomplir, heureux si je puis, avec le concours sympathique du Sénat et de la Chambre des députés, de ne pas rester au-dessous de ce que la France est en droit d'attendre de mes efforts et de mon dévouement.

Soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n'entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels.

Les textes constitutionnels de la Troisième République définissent certes un président de la République puissant, doté de larges prérogatives, protégé du parlement et du peuple, mais ils portent en germe les difficultés futures.

En établissant l'irresponsabilité du président de la République, en soumettant ses décisions au contreseing d'un ministre, les constituants permettent la soumission du président à un cabinet qui ne lui est pas favorable — soumission qui aurait dû être tempérée par la dissolution de la Chambre pour retrouver une majorité favorable[30].

C'est là qu'intervient la pratique institutionnelle du régime, qui va faire du président un chef de l'État sans réel pouvoir autre que l'influence propre du titulaire[N 7]. C'est là l'un des paradoxes du nouveau régime.

La raison de cette modification de la pratique institutionnelle vient de ce que les républicains ont progressivement conquis tous les pouvoirs et ont appliqué leur vue politique : la représentation nationale prime sur le pouvoir exécutif, dans la droite ligne de la tradition révolutionnaire[31].

La crise du 16 mai 1877 a révélé la volonté des républicains d'infléchir la république orléaniste qu'ils ont acceptée en 1875 par compromis : le président de la République Mac Mahon a alors lu la constitution comme un système dualiste où le pouvoir du président doit être équilibré avec celui de la Chambre, parce le président a une responsabilité morale devant le pays[31]. Les républicains eux privilégient un monisme parlementaire, dans lequel le président n'est qu'un symbole, et le gouvernement, une émanation de la majorité parlementaire[31]. La Chambre et le président sont entrés en conflit et, Mac Mahon ayant dissout la Chambre, les élections de 1877 portent au pouvoir une majorité républicaine, désavouant en même temps le droit de dissolution et la conception dualiste de la constitution de 1875. Sans l'équilibre que confère la dissolution, le parlementarisme orléaniste perd son équilibre[32] et le régime bascule vers le monisme parlementaire.

Le président de 1848 était tout-puissant ; le président tel que l'a voulu l'Assemblée nationale est réduit à l'impuissance. Pourquoi ?

L'article 64 de la Constitution de 1848 donnait expressément au président le droit de nommer et de révoquer ses ministres parce qu'il dispensait du contreseing les actes par lesquels le président les nommait ou les révoquait ; depuis 1875, même un décret révoquant un ministre doit être contresigné. Par qui ? C'est ce qui reste à trouver. Si le maréchal de Mac-Mahon a obtenu la démission de Jules Simon, aucun de ses successeurs n'a cru affirmer son autorité en s'exposant à implorer en vain la retraite d'un ministre. Quand les ministres sont les interprètes des volontés de la majorité du Parlement, il est du reste facile d'apercevoir à qui resterait, en cas de conflit entre le président et le cabinet, la victoire finale.Après la démission de Mac Mahon en 1879, Jules Grévy est élu président, et il promet de ne jamais entrer en lutte avec la représentation nationale. Il n'a pas utilisé durant son mandat ses prérogatives constitutionnelles, et cette pratique institutionnelle a été appelée « constitution Grévy », terme qui souligne son importance historique. Dans le même temps, à cause de sa détestation de Léon Gambetta[33], il a cantonné ce dernier pendant trois ans à être président de la Chambre des députés, prenant à sa place d'autres hommes pour la présidence du Conseil, alors que Gambetta est le leader de la majorité parlementaire[33]. Ce faisant, « l'exercice par Grévy de son droit de nomination du président du Conseil a déterminé un amoindrissement de l'institution en consacrant la dissociation des fonctions de leader parlementaire et de premier ministre[33]. »

À partir de 1877 et plus encore de 1879, le président n'est plus qu'un chef d'État symbolique, soumis au contreseing de ministres qu'il ne dirige pas et qui ne se sentent pas soumis à son autorité — la multiplication des « Conseils de cabinet », tenus sans la présence du président, le prouve[34]. Mais, dans le même temps, le cabinet a perdu l'appui du chef de l'État, seul détenteur de l'arme de la dissolution face à une majorité récalcitrante, il est désormais soumis aux « humeurs de la chambre basse[32] ».

Dans une république tenue par des républicains, le président de la République, sorte de « monarque parlementaire », s'efface devant le gouvernement qui émane du parlement et surtout de la Chambre des députés. Le rôle du président se réduit ainsi, en politique intérieure, à choisir le président du Conseil[35] — encore que ce pouvoir soit limité. L'opinion en effet lui impose parfois un nom (ainsi Clemenceau est imposé à Poincaré en 1917), et il est obligé de choisir le chef du gouvernement parmi les parlementaires[35].

En politique étrangère, le président de la République conserve encore quelque rôle[35] — Jules Grévy en 1885 par exemple signe lui-même les préliminaires de paix avec la Chine[35]. Mais, après 1917 et le retour au pouvoir de Clemenceau, le rôle international du président diminue[35].

Finalement, le principal rôle du président après 1877 est d'exercer une « magistrature d'influence[34] ». Stable et au-dessus des querelles quotidiennes, le président peut influencer les présidents du Conseil ou servir de recours en cas de crise nationale — Poincaré en 1914 avec l'appel à l'Union sacrée.

.jpg.webp)

Cette situation de fait, si elle accommoda certains présidents, fut insupportable à d'autres, comme Alexandre Millerand ou Jean Casimir-Perier qui tous deux démissionnèrent avant le terme de leur mandat :

« La Présidence de la République est dépourvue de moyens d'action et de contrôle. Je ne me résigne pas à comparer le poids des responsabilités morales qui pèsent sur moi et l'impuissance à laquelle je suis condamné. »

— Jean Casimir-Perier, discours de démission de la présidence (1895)[35],[36].

Selon la célèbre formule, le président « inaugure les chrysanthèmes » :

« Parmi tous les pouvoirs qui lui semblent attribués, il n'en est qu'un que le président de la République puisse exercer librement et personnellement, c'est : la présidence des solennités nationales[35],[30]. »

— Jean Casimir-Perier

Allusion à l'article 3 de la loi du 25 février 1875 qui dispose effectivement que « [le président] préside aux solennités nationales ».

Le président du Conseil : grand absent des lois constitutionnelles

En revanche, rien de plus simple que la responsabilité ministérielle sous la monarchie constitutionnelle dont elle est le principal ressort, et ce mécanisme est devenu si familier dans notre siècle aux esprits éclairés, que l'expliquer est presque inutile. […]

Dans ce système de gouvernement, le ministère est homogène en même temps que responsable. Il a pour chef un président du conseil qui, investi de la confiance de la majorité, a librement choisi ses collègues. […]

Constitué de la sorte, administrant les affaires publiques sous la direction de son chef et soumis, pour l'ensemble et le détail de sa conduite, au contrôle quotidien du Parlement, il nous semble que le ministère offrirait à la fois au pays les avantages du gouvernement le plus fort qu'on pût concevoir et toutes les garanties inséparables pour le respect de la liberté générale. D'une part, ce cabinet appuyé sur la majorité parlementaire, pourrait tout faire, excepté, selon le dicton constitutionnel de nos voisins, de changer un homme en femme ; d'autre part, il aurait pour frein constant et puissant, l'entier exercice de la liberté parlementaire et la surveillance jalouse du parti qu'il a remplacé au pouvoir et qui aspire à l'y remplacer à son tour.- Historique

Le poste de « président du Conseil des ministres » trouve son origine dans la loi Rivet, votée le , qui institue la responsabilité des ministres devant l'Assemblée nationale. Le , Adolphe Thiers publie un décret d'application de cette loi qui, prenant acte de ce que le président de la République n'est plus seul responsable devant le parlement, nomme un « vice-président du Conseil des ministres » pour remplacer le président le cas échéant[4], en la personne de Jules Dufaure. La loi de Broglie renforce la responsabilité ministérielle au détriment de la responsabilité présidentielle[7] — comme l'article 4 nous le montre : « Les interpellations ne peuvent être adressées qu'aux ministres et non au président de la République[38]. » Symboliquement toutefois, le président de la République reste « président du Conseil des ministres ».

Au lendemain de la fin du mandat de l'Assemblée nationale (), Mac Mahon nomme Jules Dufaure « président du Conseil des ministres[24] ». C'est la première fois depuis 1849 que quelqu'un occupe un poste intitulé de cette façon[24]. Cette re-création ne doit pas surprendre : elle correspond à l'inspiration orléaniste de la constitution de 1875. Dans le silence du texte sur le chef du gouvernement, l'on se réfère machinalement à la pratique de la monarchie de Juillet[24].

- La nécessité de ce poste

Le président du Conseil est certes absent des lois constitutionnelles, mais ces dernières le sous-entendent parce que, du fait de l'irresponsabilité du chef de l'État, il doit nécessairement y avoir un « responsable » pour le représenter devant l'opinion et les chambres — devant lesquelles il ne peut se présenter en personne[24].

- Désignation

Le président du Conseil, tout comme le gouvernement, est théoriquement nommé et révoqué par le président, en vertu de l'article 3 de la loi du 25 février : « [le président de la République] nomme à tous les emplois civils et militaires ». Toutefois, la nécessité de faire contresigner tous ses actes par un ministre empêche le président de révoquer à loisir son président du Conseil[30].

- Prérogatives

Les textes n'accordent au président du Conseil aucun pouvoir spécifique puisqu'il n'est même pas mentionné. Mais étant le chef du Conseil des ministres, il est implicitement investi de prérogatives dans la loi relative à l'organisation des pouvoirs publics.

Le seul pouvoir qu'on pourrait lui concéder est donc indirect : selon l'article 7 de la loi du 25 février 1875, « dans l'intervalle [de la vacance de la présidence de la République], le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif. »

C'est donc le président du Conseil — qui dirige le Conseil des ministres — qui assure l'intérim de la présidence de la République jusqu'à l'élection d'un nouveau titulaire.

La réalité : le président du Conseil conduit la politique de la nation

Devant l'effacement du président, à la suite de la « constitution Grévy », c'est au président du Conseil qu'échoit la direction des affaires de la France. Nommé certes par le président de la République, il procède en réalité du parlement, et plus encore de la Chambre des députés. Il choisit ses ministres qui sont nommés, en droit, par le président de la République[24].

Dans la Troisième République le président du Conseil est le seul à assumer la réalité du pouvoir exécutif, alors qu'il n'est pas mentionné dans les lois constitutionnelles, et qu'il ne dispose d'aucun pouvoir spécifique face aux chambres si elles lui sont hostiles.

Signe de sa faiblesse, il n'a même pas de services administratifs propres (il a un autre portefeuille afin d'avoir une existence légale et des moyens administratifs — Jules Dufaure en 1876 est « président du Conseil, garde des Sceaux, ministre de la Justice »).

Peu à peu, la présidence du Conseil va prendre de l'importance et du prestige[39]. Elle s'institutionnalise également. Durant la Première Guerre mondiale un secrétariat général est créé par Painlevé pour fournir de la documentation au président du Conseil. Clemenceau place à sa tête un sous-secrétaire d'État[40]. C'est la première fois que le président du Conseil se voit doté en propre d'un service attaché.

Après la guerre il est tantôt maintenu et tantôt supprimé[40]. Gaston Doumergue tente de présenter une révision constitutionnelle qui établirait dans les textes le président du Conseil, mais il échoue[40]. Pierre-Étienne Flandin, son successeur, obtient la création d'un service propre à la présidence du Conseil. En effet, la loi de finances de 1934 autorise dans son article 23 qu'une somme soit allouée au président du Conseil pour qu'il puisse s'entourer de collaborateurs. Un décret du précise la composition de la présidence du Conseil, qui est installée à l'Hôtel Matignon (chef de bureau, dactylos, commis, huissiers)[40],[N 8].

Le président du Conseil enfin dispose en outre de certains pouvoirs constitutionnellement dévolus au président de la République mais que l'usage lui a dévolus en propre. Il peut ainsi proposer des lois, il a le pouvoir réglementaire, et nomme aux emplois civils et militaires.

Le gouvernement

Le gouvernement, sous le vocable de « Conseil des ministres » est mentionné trois fois dans les lois constitutionnelles, contrairement au président du Conseil. Toutefois, signe de l'importance du président dans l'esprit des constituants, ces trois mentions sont mineures.

- Désignation

Tout comme pour le président du Conseil, dans le silence de la constitution, la nomination des membres du cabinet est du ressort du président de la République[41], car l'article 3 de la loi du 25 février indique que : « [le président de la République] nomme à tous les emplois civils et militaires ». Le nombre de ministres est illimité — le président de la République peut en nommer autant qu'il le souhaite pour peu qu'il ait les crédits pour le faire[24].

Les lois constitutionnelles ne demandent pas de vote d'investiture du gouvernement par les chambres. Toutefois, dans la pratique, le président du Conseil et son ministère présentent leur programme et sollicitent la confiance du parlement[24].

- Prérogatives

La constitution ne mentionne que trois prérogatives dévolues au Conseil des ministres[N 9].

De ces trois prérogatives, la plus importante est sans doute celle de la loi du 25 février 1875 (article 7), qui traite de la vacance de la présidence de la République :

« Dans l'intervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif. »

- Rôle

Dans la droite ligne de la tradition parlementaire orléaniste, le gouvernement met en œuvre la politique décidée par les ministres et le président du Conseil. Il sert également de lien entre le pouvoir exécutif — compris dans le président de la République — et le pouvoir législatif — détenu par le parlement[24]. Il défend sa politique devant les chambres, et paye leur éventuel mécontentement de sa démission.

- Les ministres

Si le « Conseil des ministres » lui-même est peu présent dans les lois constitutionnelles, on trouve un plus grand nombre d'occurrences des « ministres ».

Ainsi, l'article 6 de la loi du loi du 16 juillet 1875 précise :

« Les ministres ont leur entrée dans les deux chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés, pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du Président de la République. »

Cet article confirme le rôle du gouvernement, d'organe de liaison entre l'exécutif et le législatif — puisque le président de la République ne peut entrer lui-même dans les chambres.

Le gouvernement est responsable collectivement devant les chambres, ainsi que l'indique l'article 6 de la loi du 25 février 1875 :

« Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la politique générale du gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels. »

C'est la première fois qu'un texte constitutionnel français mentionne explicitement le principe de la responsabilité ministérielle[42] (l'usage avait été introduit sous la monarchie de Juillet mais la Charte de 1830 ne le mentionnait pas).

Ce principe de « solidarité gouvernementale » a plusieurs conséquences. Le gouvernement doit ainsi être uni par un programme politique commun[43], et il doit être homogène et non pas simplement une réunion de ministres qui agiraient selon leur bon vouloir[43].

Le pouvoir législatif : un bicaméralisme relativement égalitaire

Le pouvoir législatif est détenu sous la Troisième République par un parlement bicaméral qui comprend la Chambre des députés et le Sénat :

« Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat. »

— Article premier de la loi du 25 février 1875.

Paradoxalement, alors que la Chambre des députés prime sur le Sénat de par son élection au suffrage universel direct, les lois constitutionnelles de 1875 s'attardent nettement plus sur le Sénat (auquel une loi entière est consacrée)[27], quand la Chambre n'est mentionné qu'incidemment.

La Chambre des députés

La « Chambre des députés » est la chambre basse du parlement français sous la Troisième République. De par son mode de recrutement, elle prime sur le Sénat dans l'actualité législative, d'une manière analogue à ce qui se passe sous la Cinquième République entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Cette primauté, vérifiée dans la pratique est un renversement du contenu des lois constitutionnelles votées en 1875. En effet, la théorie de la constitution est de neutraliser plus ou moins totalement la Chambre des députés[27], démocratique, au profit du Sénat, que les monarchistes de l'Assemblée nationale avaient organisé comme une institution de résistance aux républicains. Ainsi, la Chambre peut être dissoute, et non le Sénat.

Mode de recrutement

Cet excès d'attention qui se porte naturellement vers l'une des deux chambres au détriment de l'autre tient sans doute à plus d'une cause. L'une est populaire à certain degré, l'autre affecte à certain degré l'aristocratie. Ici le mouvement ; là le temps d'arrêt ; d'un côté, l'ardeur, la passion ; de l'autre le discernement, la mesure ; il ne faut pas s'étonner si le public, livré à lui-même, se montre plus amoureux d'émotions que de bons conseils. Mais là néanmoins n'est pas la vraie cause du mal.

La vraie cause, la cause pratique, c'est la faiblesse habituelle, ou plutôt, c'est la timidité naturelle du pouvoir exécutif qui s'efforce de désarmer les résistances au lieu de travailler virilement à les surmonter. Les embarras pour lui sont dans la Chambre élective ; là est le foyer des rivalités, des prétentions, des ambitions ; là l'esprit de parti, la vivacité des intérêts, l'obstination des préjugés.Le mode de recrutement de la Chambre des députés est le suivant :

« La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale. »

— Article premier de la loi du 25 février 1875.

Les lois constitutionnelles se limitent donc à prévoir une élection au suffrage universel direct, principe hérité de 1848[27].

Pour ce qui est du recrutement de la chambre basse, il faut donc se reporter aux différentes « lois électorales » qui fixent les modalités de l'élection des députés :

- loi organique du 30 novembre 1875 ;

- loi du 16 juin 1885 ;

- loi du 13 février 1889 ;

- loi du 12 juillet 1919 ;

- loi du 21 juillet 1927.

Il faut ajouter à ces lois celle du qui interdit les candidatures multiples — qui auparavant ont permis à un seul et même candidat d'être élu dans plusieurs circonscriptions électorales, comme le général Boulanger.

Les députés ont toujours été élus pour un mandat de quatre ans. L'âge d'éligibilité est fixé à 25 ans.

Le nombre de députés varie tout au long de la Troisième République en fonction des lois qui l'ont fixé : 533 en 1876, 554 en 1881, 584 en 1885, 597 en 1910, 612 en 1928, 615 en 1932 puis 617 en 1936, revenu à 577 sièges sous la Ve république en 1958.

Pouvoirs spécifiques de la Chambre

Les pouvoirs spécifiquement attribués à la chambre basse sont très peu nombreux. Dans la lettre de la constitution, elle est, bien que procédant du suffrage universel, bien plus faible que le Sénat.

La Chambre des députés vote la première les lois de finance (article 8 de la loi du 24 février 1875) :

« Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, déposées à la Chambre des députés et votées par elle. »

Elle a également le pouvoir de mettre en accusation le président de la République pour haute trahison — accusation problématique car la « haute-trahison » n'est pas définie[23], ou les ministres pour des crimes commis dans l'exercice de leur fonction (article 12 de la loi du 16 juillet) :

« Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés […]. Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. »

Le Sénat : pièce maîtresse du compromis de 1875

Deuxième chambre[N 10] du parlement, le Sénat est « la pièce maîtresse du compromis entre des républicains et des monarchistes[28] ».

Les monarchistes souhaitent en effet une chambre haute qui serait « une chambre de résistance contre le torrent des innovations téméraires[27] » (Albert de Broglie), c'est-à-dire un rempart contre la Chambre des députés. La lettre de la constitution lui attribue un rôle clé, bien plus important dans le jeu institutionnel que celui de la chambre basse[28] (au point que Jules Dufaure a dit de la Constitution de 1875 qu'elle était « avant tout un Sénat[28] »). C'est en effet la pièce maîtresse du compromis entre les différents courants de l'Assemblée nationale — « la grande revendication monarchiste […] au contraire, en principe, la bête noire des républicains[45] » écrit Jean-Jacques Chevallier — et il n'est pas innocent que la première des trois lois votées soit celle qui le concerne[N 11].

Le Sénat comporte 300 sénateurs[N 12], répartis au départ en 225 sénateurs élus et 75 dits « inamovibles », selon l'article 1er de la loi du 24 février 1875.

Le Sénat, enfin, ne peut être dissout, contrairement à la Chambre des députés.

Mode de recrutement

.png.webp)

- 5 sénateurs

- 4 sénateurs

- 3 sénateurs

- 2 sénateurs

- 1 sénateur

Afin de faire du Sénat ce rempart conservateur, le mode de recrutement a dû être étudié — d'autant plus que le centre gauche réclamait, en échange de son soutien, le suffrage universel indirect[45]. Aussi a-t-il été longuement débattu[28]. En raison de cette même importance, une loi constitutionnelle entière est dédiée au sénat, la première votée. Elle est très précise — contraste avec les articles laconiques consacrés à la Chambre des députés — et détermine une bonne part des modalités d'élection des sénateurs — une loi organique les a complétés ultérieurement, la loi organique du 2 août 1875, elle-même modifiée par la loi du 9 décembre 1884.

Les sénateurs sont élus par département, au scrutin de liste (article 5 de la loi du 24 février 1875).

Le collège électoral (l'ensemble des collèges électoraux représente environ 75 000 personnes dans toute la France[46]) est composé comme suit :

« Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie, et composé :

- des députés ;

- des conseillers généraux ;

- des conseillers d'arrondissement ;

- des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.

Dans l'Inde française, les membres du Conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des conseils municipaux. »

— Article 4 de la loi du 24 février 1875.

Les grands villes ont ainsi autant de représentants dans le collège électoral que les petits villages, ce qui favorise le monde rural, censé être plus conservateur[28] parce que les notables y conservent une influence importante[45].

De même, le nombre de sénateurs par département privilégie les campagnes par rapport aux villes[28] puisque chaque département a au moins deux sénateurs quand le plus peuplé, la Seine n'en a que cinq.

« Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs ;

les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs ;

la Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois sénateurs ;

tous les autres départements, chacun deux sénateurs.

le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur. »

L'ensemble de ces dispositions — qui donnent à la chambre une image de « chambre d'agriculture[47] » — doivent permettre de favoriser les campagnes, et de maintenir à droite le Sénat. Gambetta le devant un auditoire parisien, défend la chambre haute concédée par les républicains en la présentant comme le « grand conseil des communes françaises[48] », expliquant qu'elle se base sur « ce qu'il y a de plus démocratique en France, ce qui constitue les entrailles même de la démocratie : l'esprit communal, c'est-à-dire les trente-six mille communes de France[49]. »

Ces 225 sénateurs sont renouvelés par tiers tous les trois ans, le mandat d'un seul sénateur est donc de neuf ans (article 6).

L'autre innovation qui est vue par les monarchistes comme une autre garantie de conservatisme, ce sont les sénateurs dits « inamovibles », supprimés ensuite lors de la réforme constitutionnelle de 1884 (voir plus bas). Les 75 sénateurs inamovibles sont élus à vie par l'Assemblée nationale avant sa dissolution[50] — cette dernière étant à majorité monarchiste, les sénateurs à vie seront « une garnison monarchiste dans la haute assemblée[28] ».

Cette « garnison » est en plus censée se perpétuer :

« En cas de vacance par décès, démission ou autre cause [d'un de ces sénateurs], il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-même. »

— Article 7 de la loi du 24 février 1875.

C'est ainsi au Sénat lui-même, prévu à majorité conservatrice, de remplacer lui-même ses sénateurs à vie.

Pouvoirs spécifiques du Sénat

Le plus important des pouvoirs qui ont été constitutionnellement dévolus au Sénat est sans aucun doute son rôle dans la procédure de dissolution de la Chambre des députés :

« Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat. »

— Article 5 de la loi du 25 février 1875.

Cette disposition a été introduite dans le projet de la commission des Trente par un amendement de Henri Wallon le [42], pour, paradoxalement, rendre ledit projet plus général[N 13],[51] et renforcer la république qui vient tout juste d'être voté en l'organisant plus durablement — à la différence du texte de la Commission, que l'historien Zevort appelle une « loi d'expédient[N 14] ».

Cet « avis conforme » est une autorisation préalable que le Sénat donne au président de dissoudre la chambre basse[42] : si, selon Mac Mahon, cet avis sert à appuyer le président dans sa décision, il risque en réalité de faire du Sénat l'arbitre des conflits entre le président de la République et la Chambre des députés[42].

Comme le Sénat ne peut, lui, être dissout, cette disposition constitutionnelle consacre la prééminence de la chambre haute sur la chambre basse[42] : les rapports de pouvoirs sont déséquilibrés car le président ne peut dissoudre le Sénat même si celui-ci entre en lutte avec son gouvernement[52]. Toutefois, cette prééminence doit être tempéree en disant que le Sénat, s'il se solidarise avec la Chambre des députés et rend un avis contraire, rend totalement impossible la dissolution.

Le Sénat dispose également de compétences juridiques spécifiques (article 9 de la loi du 24 février 1875) :

« Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger, soit le Président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État. »

Article dont la portée est précisée par l'article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 :

« Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, et ne peut être jugé que par le Sénat.

Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat.

Le Sénat peut être constitué en cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat contre la sûreté de l'État.

Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi.

Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement. »

C'est ainsi au Sénat de juger le Président de la République dans le cas où il est accusé d'une haute trahison (seule responsabilité politique que la constitution lui concède) en se constituant en cour de justice. De même, si des ministres sont accusés de crimes commis durant l'exercice de leurs fonctions par la Chambre des députés, c'est alors au Sénat de les juger.

Dernier pouvoir spécifique du Sénat : lorsque les deux chambres s'assemblent en Assemblée nationale, c'est le bureau du Sénat qui sert de bureau à l'Assemblée (article 11 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875).

Conditions de réunion

L'article 1er de la loi du 16 juillet dispose :

« Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le Président de la République.

Les deux chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées. »

La session parlementaire dure ainsi cinq mois de plein droit — ce qui est peu puisque durant la moitié de l'année il n'y a ni contrôle du gouvernement ni vote des lois. Concernant le dernier alinéa, il faut se souvenir que la séparation de l'Église et de l'État n'était pas encore intervenue.

Cet article place les deux chambres sur un pied d'égalité en matière de session parlementaire, en accord avec l'article 4 de la même loi :

« Toute assemblée de l'une des deux chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit, sauf le cas prévu par l'article précédent et celui où le Sénat est réuni comme cour de justice ; et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires. »

La loi du 25 février 1875 porte que « le siège du pouvoir exécutif et des deux chambres est à Versailles ».

L'article 5 de la loi du 16 juillet enfin indique que les chambres se réunissent en session publique sauf si une demande de réunion en comité secret est faite par un nombre fixé par le règlement de la chambre.

Le vote des lois

Le premier rôle, fondamental, dévolu aux deux chambres, est de voter les lois.

Le premier article de la loi du 25 février 1875 dispose que :

« Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat. »

L'article 8 de la loi du 24 février 1875 affirme lui :

« Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois. »

Le principe d'une stricte égalité (sauf en matière de lois de finances[N 15]) des deux chambres du Parlement est ainsi affirmé[27].

Chaque chambre peut donc avoir l'initiative d'une loi, qu'elle discute dans les modalités prévues par son règlement intérieur[27]. Les projets de loi du président de la République[N 16] peuvent être déposés au bureau de n'importe laquelle des deux chambres[27], qui les discute et les renvoie à l'autre.

La « navette parlementaire » n'a aucune limitation de durée dans la Troisième République. Puisque les deux chambres ont une importance égale dans la discussion des lois, si, après plusieurs aller-retour de la navette, elles ne parviennent pas à s'accorder sur un même texte, la loi n'est pas votée[47] — à la différence de ce qui existe dans la Cinquième République française, la chambre basse n'a donc aucune prééminence sur la chambre haute[47].

Le Sénat peut donc parfaitement faire obstruction à une loi qui ne lui convient pas[47] : les monarchistes espèrent ainsi que le Sénat, dont ils pensent que son mode de recrutement le gardera à droite, pourra bloquer les lois trop progressistes[27].

Le contrôle du gouvernement

Le deuxième rôle fondamental dévolu aux deux chambres par la constitution est le contrôle du gouvernement. C'est la première fois que, dans une constitution française, la responsabilité politique — différente de la responsabilité pénale — des ministres est énoncée[42]. La pratique toutefois de la responsabilité politique a existé sous la monarchie de Juillet[43], et là encore l'inspiration orléaniste du texte de 1875 est visible.

L'article 6 de la loi du 25 février 1875 pose le principe de la responsabilité ministérielle :

« Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la politique générale du gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels. »

L'égalité en matière de vote des lois des deux chambres se retrouve dans le contrôle du gouvernement (marqué dans l'article par le pluriel « les chambres »). La question de savoir si le Sénat peut renverser un gouvernement de son propre chef a été discuté jusqu'en 1896, et après, résolue par l'affirmative[43],[N 17]. Une fois encore, la prééminence du Sénat est confirmée par le fait qu'il ne peut être dissout alors qu'il peut renverser le gouvernement[43].

La Constitution de 1875 reste toutefois muette sur les moyens que les chambres peuvent utiliser pour mettre en jeu la responsabilité du gouvernement[43],[53] — elle renvoie implicitement à la pratique de la monarchie de Juillet[43].

- L'interpellation

Le premier moyen, essentiel, est « l'interpellation », empruntée au régime de Louis-Philippe[43]. Elle consiste en une demande d'explication d'un député ou d'un sénateur, qui peut être faite à tout instant, engendrant un débat qui se clôt par le vote d'une résolution exprimant l'attitude de la chambre vis-à-vis du gouvernement[54]. Cette procédure est déclenchée par un individu et non par la chambre tout entière. Il est ainsi arrivé qu'un seul homme fasse tomber un ministère[54].

- La question de confiance

Le deuxième moyen est la « question de confiance ». Il est fréquemment employé[55],[N 18]. Comme le premier moyen, celui-ci n'est pas encadré par la loi : ainsi, n'importe quel ministre peut, sans vote préalable du cabinet, engager la responsabilité du gouvernement devant une chambre[53]. Le départ du gouvernement n'est pas encadré : il peut demander la confiance sur un problème majeur ou mineur[54],[56], et se retirer si elle n'est pas votée, même à une majorité relative[54] — tout vote ambigu devient un refus de confiance[56]. Il arrive même que le gouvernement se retire avant d'être formellement désavoué par une chambre[54].

Autres prérogatives

Dans le domaine de la politique étrangère, il appartient au parlement de voter certains traités, et d'autoriser une modification du territoire national (article 8 de la loi du 16 juillet) :

« Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. »

La déclaration de guerre est également du ressort des deux chambres qui autorisent le président de la République à la déclarer (article 9 de la même loi).

En politique intérieure, les chambres sont chacune responsables de l'élection de leurs membres ainsi que de leur démission (article 10 de la même loi) :

« Chacune des chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de l'élection ; elle peut, seule, recevoir leur démission. »

« L'immunité parlementaire » est également précisé dans les deux derniers articles — 13 et 14 — de la loi du 16 juillet. Les opinions et les votes exprimés dans l'exercice des fonctions de député ou de sénateur ne peuvent ainsi donner lieu à des poursuites judiciaires. Il faut également l'accord de la chambre auquel un homme appartient pour le poursuivre ou l'arrêter en matière criminelle, sauf en cas de flagrant délit. La chambre peut même faire suspendre les poursuites ou la détention à l'encontre d'un de ses membres.

La procédure de révision

La révision facile. — […] Cette République, à laquelle, telle qu'elle était, personne ne croyait, il fallait absolument se réserver la faculté de la changer, de la réviser. Le centre droit comptait bien en faire une vraie monarchie parlementaire orléaniste, c'est-à-dire dualiste, avec un centre de pouvoir dans le roi et un centre de pouvoir dans les assemblées. Les républicains, les « vrais », les « croyants », et surtout les vieux, les Louis Blanc, les Edgar Quinet, comptaient bien tirer de cette « République honteuse », de cette « Cendrillon », de cette « République sans républicains », comme on disait, fille de Thiers, « l'orléaniste défroqué », la vraie République jacobine, de style 93. Les plus jeunes comptaient bien en tirer la République opportuniste, celle qui enfin réussirait et s'installerait, enfin solide, enfin à l'abri des aventures du pouvoir personnel. Ainsi, il y avait accord pour que cette Constitution techniquement rigide le fût pratiquement très peu. Il y avait accord pour que les deux Chambres pussent changer la Constitution, sans consulter électoralement le peuple, sans même l'informer. Et les monarchistes avaient même fait admettre, à titre de précaution, que pendant son septennat, seul le Président de la République, Mac-Mahon, pourrait proposer la révision aux Chambres. Il ne proposerait rien, estimait-on, que de favorable aux conservateurs.

On ne sait jamais ce que l'on crée, surtout en politique. La Constitution, sauf quelques révisions partielles, devait rester dans l'ensemble inchangée jusqu'au 10 juillet 1940. Nul de ces constituants n'auraient pu le prévoir ni l'imaginer.C'est l'article 8 de la loi 25 février 1875 qui décrit succinctement la procédure de révision des lois constitutionnelles :

« Les chambres auront le droit, par délibérations séparées prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles.

Après que chacune des deux chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision.

Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.

Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur proposition du Président de la République. »

Il faut noter deux caractères de cette procédure de révision : sa simplicité et son caractère assez peu démocratique[58] — puisque jamais le peuple n'a à être consulté.

La simplicité de la révision, ainsi que sa portée (« révision […] en tout ou en partie ») s'explique évidemment par le fait que les lois constitutionnelles de 1875 sont un compromis entre monarchistes et républicains. L'idée de réviser la totalité de la constitution laisse la porte ouverte à un changement de la forme de gouvernement vers la monarchie[59] — jusqu'en 1884, date après laquelle une telle modification devient impossible (voir ci-dessous).

L'initiative de la révision appartient au président de la République ou aux chambres elles-mêmes. À cela il existe une dérogation valable pour le septennat de Mac Mahon : jusqu'à la fin de son mandat, c'est-à-dire jusqu'en 1880, la révision ne peut se faire que sur l'initiative du président, afin de garantir l'État contre toute révision renforçant son caractère républicain[58].

Les chambres sont égales comme en matière législative : elles doivent toutes deux voter séparément une résolution déclarant qu'il y a lieu de réviser les lois. L'adverbe « séparément » permet de protéger le Sénat contre une révision faite à son encontre[58] : toute demande de révision doit être acceptée indépendamment par chaque assemblée.

Le vote de la révision se passe à Versailles, les deux chambres étant réunies en Assemblée nationale — avec le bureau du Sénat, selon l'article 11 de la loi du 16 juillet. Elles doivent voter la révision à la majorité absolue des membres, c'est-à-dire à la majorité absolue des effectifs complets du parlement, sans différencier les absents, vacants, les votes contre, les abstentions et bulletins blancs[58]. Là est le seul blocage sérieux à un changement intempestif des textes constitutionnels[58].

Les révisions constitutionnelles

L'on peut compter au total trois révisions des lois de 1875 : deux relativement mineures, et une troisième de nature plus importante.

La loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 est également une loi constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale, mais, plutôt qu'une révision des lois existantes, elle autorise davantage que soit mis en place par Philippe Pétain un nouveau régime politique. Cette dernière loi ne sera pas traitée ici.

Il faut enfin prendre en considération, parmi les projets de réforme constitutionnelle, celui qui est allé le plus loin, et dont la postérité est la plus certaine : le projet de révision de Gaston Doumergue en 1934, jamais adopté.

21 juin 1879 : révision mineure

Le , la Chambre des députés, puis le par le Sénat, décident par une résolution qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles pour accompagner le retour des chambres à Paris — elles étaient auparavant à Versailles[60]. Le les deux chambres du parlement se réunissent en Assemblée nationale et elles votent la révision par 526 voix contre 249[60].

La loi constitutionnelle du 21 juin 1879 n'a qu'un seul article, qui porte que :

« L'article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé. »

Lequel article disposait que :

« Le siège du pouvoir exécutif et des deux chambres est à Versailles. »

Les conditions de réunion, ainsi que la dotation définitive des bâtiments, sont précisées ultérieurement par la loi du 22 juillet 1879.

14 août 1884 : révision majeure

Léon Gambetta, le premier, désire réformer le recrutement de la chambre haute du parlement[61], mais il ajoute à cette première réforme une autre, qui consiste à rendre constitutionnel le mode d'élection des députés[N 19]. La Chambre des députés l'a renversé car elle était opposée à cette idée[61].

Jules Ferry, durant son deuxième ministère, est lui parvenu à cette réforme de la deuxième chambre[61]. La réforme proprement dite a été faite en deux temps : d'abord par la loi constitutionnelle du 14 août 1884, puis par la loi du 9 décembre 1884.

La réforme constitutionnelle proprement dite est celle du . Elle répond à une exigence de l'opinion publique pour la révision d'un texte « d'inspiration réactionnaire et d'attente monarchique[62] ». Lors des élections de 1881, des comités en faveur de la révision ont même vu le jour[62]. La Chambre des députés a voté le une résolution exigeant la « révision intégrale » de la constitution[62]. La discussion du projet gouvernemental a été vive, et longue (dix mois)[62].

Jules Ferry refuse une révision totale et « choisit lui-même les points essentiels sur lesquels cette opération porterait[62] » — il évite ainsi de remettre en question l'existence même du Sénat comme l'extrême gauche le souhaitait[63].

- La révision du

Ainsi, la révision du porte sur quatre points principaux, qui seront complétés en décembre.

Le plus important concerne le Sénat. L'article 3 de la loi constitutionnelle du 14 août 1884 porte en effet que :

« Les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, relatifs à l'organisation du Sénat, n'auront plus le caractère constitutionnel. »

C'est le premier pas vers la révision finale du : une loi ordinaire peut désormais, à l'instar de ce qui se fait pour la Chambre des députés, régler les modalités de l'élection des sénateurs.

Le deuxième point est symbolique — mais il marque aussi l'installation durable de la république en France[61] :

« Le paragraphe 3 de l'article 8 de la même loi est complété ainsi qu'il suit :

« La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision.

Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République. » »

— Article 2 de loi constitutionnelle du 14 août 1884.

La république est donc pérennisée aux yeux de ses défenseurs, et le spectre de voir la présidence de la République investie par un prétendant au trône, ce pourquoi ce poste a été conçu par les monarchistes, s'éloigne considérablement.

Les deux derniers points sont moins importants. Tout d'abord, l'article 1er du texte indique :

« Le paragraphe 2 de l'article 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics, est modifié ainsi qu'il suit :

« En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales. » »

Cet article raccourcit le délai avant les élections à la suite d'une dissolution, et précise que la Chambre se réunit dix jours après le scrutin. Comme la dissolution n'a jamais plus été employée après la crise du 16 mai 1877, ces dispositions sont restées sans effet.

Le tout dernier point, peu important sur un plan pratique mais symbolique, concerne la prière publique : l'article 4 de la loi du 14 août 1884 abroge le paragraphe des lois constitutionnelles qui disait :

« Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées. »

— Article 1er de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875.

- La suite de la révision, la loi du

Les articles auxquels la loi du 14 août 1884 a retiré le caractère constitutionnel sont ceux qui concernent spécifiquement les modalités de l'élection des sénateurs et l'existence de sénateurs inamovibles.

La loi du 9 décembre 1884 modifie les modalités des élections sénatoriales et suppriment les inamovibles. Elle a été âprement discutée[64] par les chambres — certains parlementaires souhaitant simplement la suppression du Sénat[64],[63]. Jules Ferry a tenu bon sur son projet initial, en refusant de réviser les lois constitutionnelles contre le Sénat[63], et en se cantonnant à ses idées (il a par exemple refusé l'abrogation du droit de dissolution[63]).

Cette loi supprime les 75 sénateurs inamovibles, dont les sièges sont redistribués aux départements les plus peuplés. Les sénateurs à vie restent en place, mais quand ils meurent et que leur siège devient vacant, un tirage au sort détermine quel département, parmi ceux qui ont vu le nombre de sénateurs augmenter, reçoit le siège libéré[64]. Le remplacement est donc progressif[N 20].

D'autre part, la composition du collège sénatorial est modifiée, afin de supprimer l'égalité absolue entre villages et grandes villes, qui profitait au monde rural, en majorité conservateur. Le nombre de délégués municipaux par commune allant élire les sénateurs devient plus ou moins proportionnel avec le nombre d'habitants de la ville (en fait avec le nombre de conseillers municipaux mais cela revient au même)[64].

| Nouveaux nombres de délégués sénatoriaux[65] | ||

|---|---|---|

| Population de la commune |

Nombre de conseillers municipaux |

Nombre de délégués sénatoriaux |

| moins de 500 habitants | 10 | 1 |

| de 501 à 1 500 | 12 | 2 |

| de 1 501 à 2 500 | 16 | 3 |

| de 2 501 à 3 500 | 20 | 6 |

| de 3 501 à 10 000 | 22 | 9 |

| de 10 001 à 30 000 | 26 | 12 |

| de 30 001 à 40 000 | 30 | 15 |

| de 40 001 à 50 000 | 32 | 18 |

| de 50 001 à 60 000 | 34 | 21 |

| plus de 60 000 | 36 | 24 |

| Ville de Paris | 30 | |

Paris fait exception à la nouvelle répartition, puisqu'elle obtient trente délégués sénatoriaux. Si le système est plus juste, il favorise maintenant les villes moyennes (deux villes d'un peu plus de 10 000 pesant autant qu'une ville de 60 000), au détriment des grandes villes[65].

Au Sénat rural de 1875, Jules Ferry substitue un Sénat qui est « « la représentation d'une force sociale réelle, les petites oligarchie des campagnes ». Par campagnes, il faut entendre avant tout les bourgs, ces centres d'échange non seulement agricole et commercial, mais aussi intellectuel (au sens modeste du mot) et politique, où vivait à l'époque une petite bourgeoisie rurale, à mi-chemin entre le paysan et le bourgeois des villes, foncièrement républicaine et anticléricale, en même temps que profondément méfiante vis-à-vis de toute réforme sociale[66]. »

10 août 1926 : révision mineure

En est votée une révision constitutionnelle qui énonce :

« La loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics est complétée par un article ainsi conçu :

« L'autonomie de la caisse de gestion des bons de la défense nationale et d'amortissement de la dette publique a le caractère constitutionnel. […] » »

Après la Première Guerre mondiale, la situation financière catastrophique a amené le gouvernement Poincaré à des mesures de rigueur budgétaire et d'augmentation des impôts, fort impopulaires évidemment. De nombreux rentiers en sont ruinés. Cela amena la victoire du cartel des gauches, qui gouverna de 1924 à 1926. Il ne peut réussir à redresser les finances : l'inflation continue, les prix augmentent.

Il faut rappeler Raymond Poincaré, qui, pour restaurer la confiance, propose et obtient la création d'une caisse autonome de gestion de la dette publique, à caractère constitutionnel, en même temps qu'une dévaluation du franc germinal qui devint le franc Poincaré[N 21].

1934 : la révision manquée de Doumergue