Nô

Le théâtre nō ou nō (能, nō) est un des styles traditionnels du théâtre japonais venant d'une conception religieuse et aristocratique de la vie. Le nō allie des chroniques en vers à des pantomimes dansées. Arborant des costumes somptueux et des masques spécifiques (il y a 138 masques différents), les acteurs jouent essentiellement pour les shoguns et les samouraïs. Le théâtre nō est composé de drames lyriques des XIVe et XVe siècles[1], au jeu dépouillé et codifié. Ces acteurs sont accompagnés par un petit orchestre et un chœur. Leur gestuelle est stylisée autant que la parole qui semble chantée.

Pour les articles homonymes, voir NO.

Le théâtre Nōgaku *

| |

Représentation de nō : la danse de l'Okina. Sur la lanterne, on peut lire "春日神社". | |

| Pays * | |

|---|---|

| Liste | Liste représentative |

| Année d’inscription | 2008 |

| Année de proclamation | 2001 |

| * Descriptif officiel UNESCO | |

Constitué à la fin du XIIIe siècle au Japon, le nō est une forme théâtrale unissant deux traditions : les pantomimes dansées et les chroniques versifiées récitées par des bonzes errants. Le drame, dont le protagoniste est couvert d'un masque, était joué les jours de fête dans les sanctuaires. Ses acteurs, protégés par les daimyos et les shoguns, se transmettent depuis lors de père en fils les secrets de leur art. Le nō a évolué de diverses manières dans l'art populaire et aristocratique. Il formera aussi la base d'autres formes dramatiques comme le kabuki. Après que Zeami a fixé les règles du nō, le répertoire s'est figé vers la fin du XVIe siècle et nous demeure encore intact. Le nō est unique dans son charme subtil (yūgen) et son utilisation de masques distinctifs. Lorsqu'ils mettent le masque, les acteurs quittent symboliquement leur personnalité propre pour interpréter les personnages qu'ils vont incarner. Au lieu de narrer une intrigue compliquée, le théâtre nō, hautement stylisé et simplifié, développe donc une simple émotion ou une atmosphère. Fonctionnant sur le même mode que les autocaricatures, la théâtralité permet de passer à une autre interprétation de soi.

Le nō fut une des premières formes d'art dramatique à être inscrite en 2008 (originellement proclamé en 2001) sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, étant un des types de théâtre du nōgaku, conjointement au kyōgen[2].

Définition et sens du mot nō

Le nō peut être défini comme un « drame lyrique » à condition d'entendre le mot « drame » dans son acception première de « action », le lyrisme du nō étant principalement poétique et ne demandant à la musique qu'un rythme et des timbres pour le soutenir.

Le mot « nō » vient d'un verbe signifiant « pouvoir, être puissant, capable de » ; d'où, employé comme nom, le sens de « pouvoir, faculté, talent ».

Le terme nō a, très tôt, été employé pour désigner le « talent » des artistes, danseurs ou exécutants, ce dont ils étaient capables. Par glissement de sens (talent > ce qu'on exécute avec talent > pièce exécutée), on en est très vite arrivé à désigner la pièce elle-même. C'est ce dernier sens de « pièce » que Zeami Motokiyo donne au mot « nō » dans le Nōsakusho consacré à la façon de composer les nô[3].

Histoire

Origines du nō

Le théâtre japonais trouve ses origines dans les danses rituelles et la chorégraphie sacrée. L’entrée de ces danses dans le folklore s’effectua par la perte progressive de leur sens religieux au profit de plus d’esthétique et de raffinement, notamment à l’initiative de la cour impériale à partir du VIIIe siècle, ainsi que leur représentation dans le monde profane pour le divertissement des hommes et non plus seulement des dieux[4]. Ce processus de folklorisation de tout un ensemble hétérogène de danses, farces et pantomimes aboutit à la naissance à partir du XIVe siècle d’une forme de théâtre élaboré purement japonais : le nō[5].

Parmi les origines du nō figurent les rites religieux kagura et les danses paysannes destinées à assurer de bonnes récoltes et à apaiser les mauvais esprits. Dès le XIIe siècle, ces danses des champs étaient organisées dans les grands temples des villes et surtout de Kyoto, la capitale impériale ; les citadins les nommaient dengaku[6]. Très populaires lors des fêtes saisonnières shinto, ces rituels à destination magiques devinrent peu à peu spectacles[6], avec des acteurs qui interprétaient le rôle des repiqueuses ou des propriétaires terriens pour plus de réalisme. Vers 1250, on appelait ces spectacles dengaku nô, pour les séparer des danses agraires primitives et provinciales, et en l’espace d’un siècle, les dengaku nō étaient tenus en dehors des temples, représentations profanes très prisées des citadins et des nobles vers 1350[7],[8],[9].

À la cour impériale de Heian, les arts privilégiés étaient le gagaku (musique) et le bugaku (danse accompagnant le gagaku), importés du continent asiatique aux VIe et VIIIe siècles. Ces arts se voulaient harmonieux, élégants, raffinés, et étaient destinés à un public principalement aristocratique[10]. Presque au même moment arriva également d'Asie le sangaku, sorte de « spectacles de foire [...] pantomimes comiques, farces rudimentaires, montreurs de marionnettes, conteurs ambulants, danseurs gesticulant pour chasser les démons », d’essence purement populaire[11]. Dès le Xe siècle, le sangaku chinois était appelé sarugaku (singerie ou musique de singe) puis sarugaku nō au Japon, qui s’enrichit au contact du peuple de saynètes comiques ou de mimiques[12].

L'ultime étape avant la formation du véritable spectacle dramatique qu'est le nō a été l’apparition du dialogue. Ce dernier apparut principalement dans les festivals populaires, les matsuri, où s’instaurèrent des échanges parlés entre danseurs. Les troupes de sarugaku adaptèrent notamment des légendes traditionnelles des cérémonies religieuses du Nouvel An en spectacle à plusieurs personnages qui dialoguent ; à l’époque de Kamakura, les troupes de sarugaku jouaient ces pièces dans les temples du Japon auprès du peuple[13].

Fortement populaire, profane et parfois vulgaire, le sarugaku nō a eu comme le dengaku nō une importance primordiale sur la naissance du théâtre japonais. En effet, Kan’ami et Zeami, les deux fondateurs du nō, le premier véritable genre du théâtre classique japonais, sont tous deux chefs d’une troupe de sarugaku. En ce sens, le nō peut être décrit comme l’« ultime avatar du sarugaku » ; jusqu'au XVIIe siècle, le nō est d'ailleurs connu sous le nom de sarugaku no nō, ou simplement sarugaku[14].

Kan'ami et Zeami

Vers 1350, le dengaku nō était prisé par les élites pour sa tradition littéraire et poétique, alors que le sarugaku nō était perçu comme plus populaire, voire grotesque et vulgaire[15]. À son apogée, les programmes de dengaku nō étaient très soigneusement élaborés (numéros dramatiques, danses, acrobaties, accompagnement musical) et touchaient un public très vaste, depuis les empereurs jusqu’aux badauds des festivals de campagne[16]. Cette situation changea lors d’une représentation de sarugaku nô à laquelle assista le shogun Ashikaga Yoshimitsu en 1374. Impressionné par le jeu de l’acteur, il l’invita au palais sous sa protection, malgré les réticences de sa cour[17]. Cet acteur se nommait Kan’ami, et son fils Zeami.

Kan’ami avait gagné une certaine reconnaissance en ayant fait évoluer sa pratique du sarugaku par l’emprunt d’éléments du dengaku pour forger ce que l’on nomma plus tard le nō. Le dengaku nō mettait au-dessus de tout la recherche d’un esthétisme très raffiné que les Japonais appellent yūgen, le « charme discret ». Cette recherche du yūgen conduisit rapidement le genre à un maniérisme extrême dénué d’originalité[18]. Kan’ami eut l’idée de combiner pour ses drames lyriques le yūgen avec la mimique dramatique (monomane) du sarugaku, plus rude et plus impétueuse, adaptée à la mise en scène de personnages violents comme des guerriers et des démons[18],[19]. Il fit aussi évoluer la musique et le chant, en s’inspirant de la musique populaire et rythmique kusemai[20]. Ces évolutions, poursuivies et théorisées par son fils Zeami, rompaient définitivement avec la tradition en ce qu’elles plaçaient la beauté du spectacle avant les contraintes rituelles et cérémoniales : seul comptait désormais l’art théâtral et l’esthétisme, qui ne devaient pas se plier aux exigences du religieux[21]. Cette manière théâtrale connut un grand succès auprès de la cour shogunale[22]. Kan’ami dirigeait une des sept confréries (za) d’acteurs sarugaku nommée Yūzaki : il semble que très vite, les six autres confréries ainsi que les deux confréries de dengaku qui existaient à son époque aient soit disparu, soit copié son nō[18].

Kan’ami meurt en 1384, et ce fut son fils Zeami, élevé à la cour du shogun[22], qui reprit sa suite au palais à la tête de la nouvelle école d’acteurs nō Kanze (Kanze-ryū) et qui eut une importance déterminante dans l’établissement du nō et plus généralement du théâtre classique japonais[23],[24],[25]. Loin de se contenter du répertoire de son père, il réécrivit et arrangea à sa manière ces pièces et piocha également dans le répertoire du dengaku. En effet, il accordait dans son théâtre une importance grandissante puis prépondérante à un principe qu’il nomme sōō, la « concordance » entre l’auteur et son époque, entre l’auteur et l’acteur, et entre l’acteur et son public[26]. Ainsi, il réécrivit non seulement toutes les pièces du répertoire à son goût, mais encouragea aussi les acteurs à écrire ou improviser, afin de satisfaire un public désormais divers et exigeant[27]. Historiquement, Zeami est l’auteur le plus prolifique du nō avec une centaine de pièces, soit près de la moitié du répertoire connu et joué de nos jours, et il a également légué ses Traités qui théorisent le nō tel qu’il le pratiquait[28].

Nō et shoguns

Zeami conserva son prestige à la cour sous les shoguns Ashikaga Yoshimitsu, Ashikaga Yoshimochi et Ashikaga Yoshikazu. Mais, alors qu’il se faisait vieux, le shogun Ashikaga Yoshinori renvoya Zeami et son fils et leur interdit l’accès au palais[29]. Parmi les successeurs potentiels de Zeami figuraient en effet son fils, Motosama, très doué d’après son père mais qui mourut jeune en 1432, son élève et gendre Komparu Zenchiku et son neveu On’ami. Ce fut ce dernier, très bon acteur et habile courtisan, qui obtint les faveurs du shogun et le poste de Zeami au palais[30]. Zeami toutefois, après la mort de son fils, choisit pour successeur Komparu Zenchiku, un des maîtres du nō au style complexe et subtil, auteur de plusieurs pièces et traités techniques[31]. Zenchiku était un acteur moins brillant qu’On’ami, mais un auteur érudit versé dans la poésie traditionnelle et la théologie bouddhique[32],[33]. Ce choix, qui ne suivait ni les liens du sang ni la préférence du shogun, provoqua toutefois une rupture entre les écoles Kanze (dirigée par On’ami sur décision du shogun) et Komparu. Zeami fut exilé en 1434 et mourut en 1444, à Kyoto où il put rentrer peu avant la fin de sa vie[23]. Sous la direction de l’école Kanze par On’ami, les représentations de nō restèrent très prisées : son style très vivant était plus en phase avec le goût de l’époque[34].

Quelques bons auteurs firent vivre le nō, toujours très populaire, aux XVe et XVIe siècles[35],[36], mais avec moins de talent que les précurseurs. Les nouvelles pièces du répertoire étaient plus dramatiques, splendides et accessibles, tandis que des troupes amateurs au jeu spontané récoltaient quelques succès[37]. La guerre d'Ōnin (1467-1477) et l'affaiblissement du pouvoir des shoguns qui en découla portèrent un grave coup au nō. Afin de survivre, les descendants d'On'ami et de Zenchiku Komparu tentèrent de s'adresser à un public plus large en introduisant plus d'action et plus de personnages[38].

Le renouveau du nō eut cependant lieu sous les auspices des daimyō Oda Nobunaga (1534−1582) et Toyotomi Hideyoshi (1537−1598), ce dernier étant un grand amateur pratiquant le nō, qui assura la protection des troupes. C'était en accord avec ses préférences esthétiques (celles de la classe des samouraïs) que fut créée l'école (ryū) Kita qui s’ajoutaient aux quatre écoles traditionnelles[39]. Dans le même temps, la culture splendide de l’époque Momoyama marqua le nō, lui transmettant le goût des costumes magnifiques, la forme définitive des masques encore employés aujourd'hui ainsi que la forme de la scène[40].

Finalement, le genre finit par disparaître de l’espace public sous l’époque d'Edo, Toyotomi Hideyoshi étant le dernier grand protecteur du genre[41]. Le nō devint l’art officiel des cérémonies des daimyos sous le patronage direct du shogunat Tokugawa[42] et n’était plus guère joué que dans les châteaux, devenant plus lent, austère, distingué, soumis au conservatisme[43]. Cette phase de classicisme sans créativité du nō s’inscrivait dans l’air du temps, celui du shogunat Tokugawa et ses cérémonies dignes et solennelles séparées des divertissements populaires[44],[45], si bien que toute innovation était proscrite[46]. C’est ce nō au rythme très lent qui est connu aujourd’hui, probablement éloigné des pièces de Zeami[47].

À partir de l'époque d'Edo, d'autres genres de théâtres prirent la relève du nō en rencontrant un immense succès populaire, essentiellement le bunraku et le kabuki[48].

Théâtre nō à l'époque moderne

Le nō faillit bien disparaître avec ses protecteurs à l’ère Meiji. Il est heureux qu’un acteur mineur de l’école Kanze, Umewaka Minoru I, perpétue sa pratique et son enseignement. Finalement, la cour impériale protège de nouveau le nō pour emmener au théâtre des dignitaires étrangers en visites, le kabuki, qui a supplanté en popularité le nō à l’époque d’Edo, ne convenant décidément pas au sérieux des rencontres officielles[49]. C’est à cette époque que le terme nōgaku commença à être utilisé pour désigner l’ensemble formé par le nō et le kyōgen et que furent construites les premières salles exclusivement dédiées à cet art[50].

À nouveau menacé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le nō réussit à survivre, et constitue aujourd’hui un des arts traditionnels les plus établis et les mieux reconnus[51]. Le nō fut une des premières formes d’art dramatique à être inscrite en 2008 (originellement proclamé en 2001) sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco en tant qu’un des types de théâtre du nōgaku, conjointement au kyōgen[2].

Dramaturgie

Dans sa forme la plus traditionnelle, un nō est une pièce en deux actes comprenant des parties dialoguées, chantées ou dansées. La scène, les personnages, les formes des chants, danses et musiques sont tous rigoureusement codifiés.

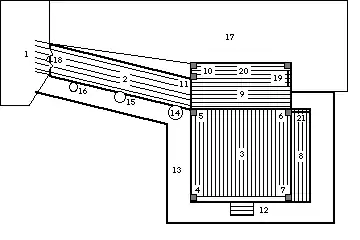

La scène

La scène, conventionnelle depuis environ 1700[52], procède du dispositif chinois : un quadrilatère à peu près nu (excepté le kagami-ita, peinture d’un pin au fond de la scène) ouvert sur trois côtés entre les pilastres de cèdre qui en marquent les angles. Le mur à droite de la scène est appelé kagami-ita, tableau-miroir. Une petite porte y est ménagée pour permettre l’entrée des aides de scène et du chœur. La scène, surélevée, est toujours surmontée d’un toit, même en intérieur, et entourée au niveau du sol de gravier blanc dans lequel sont plantés de petits pins au pied des piliers. Sous la scène se trouve un système de jarres de céramique amplifiant les sons lors des danses. Les détails de ce système sont l’apanage des familles de constructeurs de scènes de nō[53].

L’accès à la scène se fait pour les acteurs par le hashigakari, passerelle étroite à gauche de la scène, dispositif adapté ensuite au kabuki en chemin des fleurs (hanamichi). Considéré comme partie intégrante de la scène, ce chemin est fermé côté coulisses par un rideau à cinq couleurs. Le rythme et la vitesse d’ouverture de ce rideau donnent au public des indications sur l’ambiance de la scène. À ce moment l’acteur encore invisible, effectue un hiraki vers le public, puis se remet face à la passerelle et commence son entrée. Ainsi, il est déjà en scène avant même d’apparaître au public et le personnage qu’il incarne se lance sur la longue passerelle, le hashigakari qui impose des entrées spectaculaires. Le long de cette passerelle sont disposés trois pins à la taille decrescendo ; ceux-ci sont des points de repère utilisés par l’acteur jusqu’à son arrivée sur le plateau principal[54].

| Schéma | Légende |

|---|---|

|

|

Le public est disposé face à la scène (butai) ainsi qu’entre le pont et le flanc gauche du butai. Observé sur 180 degrés, l’acteur doit en conséquence prêter une attention particulière à son placement. Les masques restreignant beaucoup son champ de vision, l’acteur utilise les quatre piliers pour se repérer et le pilier à la jointure de la passerelle et du plateau principal (dit le pilier du shite) pour se positionner[54].

Acteurs et personnages

Un ensemble de nō compte environ vingt-cinq artistes.

Il y a quatre catégories principales d’artistes, et cinq catégories principales de rôles[55] :

- le shitekata correspond au type de jeu d’acteur le plus représenté. Ces acteurs interprètent divers rôles, dont le shite (le protagoniste), le tsure (compagnon du shite), le ji-utai (chœur chanté, composé de six à huit acteurs), et les kōken (serviteurs de scène) ;

- l’acteur wakikata incarne les rôles de waki, personnage secondaire qui est la contrepartie du shite ;

- le kyōgenkata est le style de jeu réservé aux acteurs jouant les rôles populaires dans le répertoire nō et toute la distribution des pièces kyōgen (représentées en intermède entre deux pièces nō) ;

- le style hayashikata est celui des musiciens qui jouent des quatre instruments utilisés dans le nō.

Shite

Le shite (littéralement « celui qui agit ») est avant tout l’acteur qui joue le personnage principal de la pièce et qui exécute les danses. Il doit pouvoir jouer une vaste gamme de personnages, allant de l’enfant au dieu en passant par le vieillard ou la femme[56]. Tous les acteurs étant dans la tradition des hommes, la nature d’un personnage est signifiée par son costume, très élaboré, et surtout par son masque, plus petit que la taille réelle. Sauf exception, seuls les acteurs shite mettent des masques, réputés concentrer l’essence du personnage à interpréter. Certaines pièces tolèrent un shite sans masque ; il s’agit de mises en scène spéciales compte tenu de la spécificité de l’acteur, une force intrinsèque à son âge (enfant ou vieillard). Dans les deux cas, il doit s’attacher à garder un visage inexpressif, tout comme les autres personnes présentes sur scène, et jouer comme s’il portait un masque (hitamen). Lorsqu’il joue un être surnaturel, le shite subit généralement une transformation ou une métamorphose au cours de la pièce, comme un dieu ou esprit qui se révèle sous sa vraie forme[57]. Dans les pièces du monde réel, c’est plutôt la situation qui connaît un retournement radical[58].

Waki

Le waki (littéralement « celui qui est sur le côté ») a pour rôle essentiel d’interroger le shite afin de lui donner une raison pour effectuer sa danse, ainsi que de décrire les lieux et les situations[59]. Assis de côté sur la scène, il sert de médium entre le public et le shite[60]. Le rôle du waki est essentiel dans le premier acte : il a pour but de révéler la véritable forme du shite, de provoquer sa « transformation » en dialoguant. Parvenu à cette fin, il s’efface du spectacle et fait souvent mine de dormir tout au long du dernier acte lorsque le shite est un être surnaturel[61],[60]. Joué sans masque sauf pour les rôles féminins, le waki est presque toujours un personnage d’humain mâle et vivant. Il peut s’agir d’un aristocrate, courtisan ou envoyé, d’un prêtre, d’un moine, d’un samouraï ou d’un homme du peuple, sa fonction sociale étant indiquée par son costume[62],[60].

Autres acteurs

Les tsure (littéralement « accompagnants, suivants ») sont des personnages secondaires qui accompagnent de leur chant soit le shite, on parle alors de shite-zure, soit le waki, on parle alors de waki-zure. Personnages sans nom, les tsure n’influent pas sur l’action de la pièce. Dans la pièce, plus qu’un personnage, le tsure n’est qu’une voix[63].

Les tomo (littéralement « compagnons ») sont des utilités et n’ont qu’un rôle épisodique. Ils représentent des serviteurs[63].

Le kōken (littéralement « surveillant »), n’est pas un acteur. Mais, bien que ne prenant pas part à la pièce, il est essentiel à son bon déroulement. Assis au fond de la scène en costume de ville, il dispose à l’avance les objets nécessaires, les fait disparaître lorsqu’ils ne le sont plus et fournit à point nommé ceux qui sont indispensables au cours de l’action (épée, éventail, canne, etc.). Il peut en cas de nécessité remplacer le shite[64].

Le kyōgen-shi, présent dans un grand nombre de nô, est le comique de la pièce. Parfois mêlé à l’action en qualité de comparse (portier de temple, batelier, portefaix, etc.) il n’a, la plupart du temps, qu’un rapport indirect avec la pièce elle-même. Son rôle consiste essentiellement à occuper la scène pendant le ai (littéralement « intervalle »), l’intermède qui sépare le nō en deux parties[65].

Le ji est un chœur, soit il prend directement part à l’action en se substituant à un acteur pour exécuter certains chants soit, personnage intemporel, il exprime le sentiment que l’action suggère. Par exemple, c’est souvent le chœur qui narre ou commente l’action lors de la danse principale du shite. À la différence de la tragédie grecque, il ne représente jamais un groupe de personnages[63].

Écoles et formations

Les artistes suivent une formation complète de leur métier. Ainsi, qu’il soit acteur, danseur ou musicien, un artiste étudiera avant tout le chant. Le disciple, par exemple un joueur de percussion, lors d’un cours de tsuzumi, se prépare à frapper son instrument puis le maître entonne le chant de la pièce concernée. Le disciple attentif au chant apprend à placer les rythmes qu’il a mémorisés sur le chant qu’il doit « encourager ». Pour comprendre le concept de cette forme musicale, il est indispensable d’être initié au rythme du chant.

De plus, n’étant pas seul sur scène, il doit se combiner avec les autres percussions dans un contexte musical où la mesure est fluctuante (et non constante comme celle d’un métronome) et nécessite une écoute permanente entre les artistes. C’est le chant qui sert de guide à l’ensemble. Pour acquérir cette puissante capacité d’écoute, on étudie également tous les autres instruments. Ainsi, tous les artistes sont pluridisciplinaires mais sur scène, sauf cas exceptionnel, l’artiste ne jouera que dans sa spécialité. Le chant est l’élément essentiel et commun à tous les artistes[66].

Musique et texte

Outre les acteurs, la scène est occupée par des musiciens, rangés au fond de la scène, et par un chœur de huit à douze personnes occupant le côté droit. La musique est produite au moyen de trois types de tambours de taille croissante, l’un porté à l’épaule (ko-tsuzumi), le second sur la hanche (ō-tsuzumi) et le troisième (taiko) joué avec des baguettes de cyprès, ainsi que d’une flûte de bambou à sept trous (fue est le nom générique des flûtes traversières au Japon, le théâtre nō utilise la flûte nōkan). Les deux premiers tambours ont un corps de cerisier, le troisième d’orme, les deux premiers sont tendus de cuir de cheval, le taiko, de vache, et réglé par des cordes de lin à la couleur orangée.

La musique a pour fonction de créer l’ambiance, souvent une atmosphère étrange, en particulier quand interviennent des éléments surnaturels. Les anciens masques du nō étaient tenus par la bouche et les acteurs ne pouvaient pas prononcer de texte, c’était donc le chœur qui parlait à leur place.

Pour l’essentiel, le chœur est chargé de fournir les éléments de narration, de commenter le récit et de dire les répliques d’un acteur lorsque celui-ci exécute une danse, ou d’amplifier l’intensité dramatique d’une tirade. La domination des percussions dans la musique souligne l’importance fondamentale du rythme dans la représentation de nō[67].

Le texte est psalmodié selon des intonations rigoureusement codifiées.

On distingue neuf formes chantées[68] :

- le shidai sorte de prose chantée est, en général, un récitatif assez simple ;

- l'issei commence le rôle du shite. C’est l’une des formes les plus mélodiques du nō et son exécution est ordinairement confiée à deux voix, shite et shite-zure ;

- l'uta (littéralement « chant ») revient plusieurs fois au cours de la pièce, généralement quatre ;

- le sashi dont la forme présente une certaine régularité désigne un passage situé entre deux formes de caractère différent pour les relier ou préparer la seconde ;

- le kuri est un chant animé aux inflexions variées qui introduit le kuse. Il débute souvent par une maxime, une généralité ;

- le kuse, forme chantée la plus développée. Le kuse, au rythme calme et régulier, est ordinairement accompagné d’une danse ;

- le rongi (littéralement « discussion ») est une sorte de dialogue chanté entre le chœur et le shite ;

- le waka suit la danse du shite pendant laquelle il n’y a pas de chant. L’éventail ouvert devant le visage, le shite, immobile au centre de la scène, chante le premier vers, le chœur le reprend et continue le morceau pendant que le shite exécute une nouvelle danse ;

- le kiri (littéralement « finale ») est un chœur assez court, de forme libre, qui clôt la pièce.

Du fait de la fixation du répertoire à la fin du XVIe siècle, le texte est en japonais archaïque, incompréhensible pour les Japonais contemporains. La plupart des salles proposent ainsi des traductions du texte.

Structure d'un nō

Le nō comporte traditionnellement deux actes (ba), l’un d’exposition, l’autre d’action. Le shite, acteur dans la première partie devient danseur dans la seconde, ce que souligne le changement de costume plus somptueux alors. Ce changement de rôle correspond dans la pièce à une transformation de l’aspect du shite, à la révélation de sa véritable forme par l’entremise du waki : on distingue ainsi le « shite d’avant » (mae-shite) du « shite d’après » (nochi-shite)[57].

Un acte se divise en scènes appelées dan composées de modules (shōdan)[69] codifiés bien plus par les formes littéraires ou musicales employées que par l’entrée ou la sortie des personnages. Le schéma le plus commun d’un nō, car des variations sont possibles, est indiqué ci-dessous[70],[71].

Premier acte

- Scène 1 : entrée du waki. Chant d’introduction (shidai), présentation du waki (nanori), chant expliquant des circonstances qui amènent le waki et préparant l’arrivée du shite (michiyuki).

- Scène 2 : entrée du mae-shite. Chant d’introduction du mae-shite (issei avec ou sans ni no ku), récitation ou poème chanté (sashi), chant (uta, sage-uta ou age-uta).

- Scène 3 : dialogue et exposition. Dialogue entre le shite et le waki (mondō) avec ou sans katari (narration), sashi (kakaru), chant uta.

- Scène 4 : développement. Chant dans un registre élevé (kuri), sashi, chant et souvent danse du shite (kuse).

- Scène 5 : suite du développement et conclusion partielle. Dialogue chanté (rongi), retrait des acteurs (naka-iri), intermède.

Deuxième acte

- Scène 6 : entrée du nochi-shite. Chant de transition du waki (machi-utai), chant d’introduction du nochi-shite (issei).

- Scène 7 : danse principale du shite conduite soit par le chant du kuse, soit par l’orchestre.

- Scène 8 : conclusion. Poème classique (waka), final chanté et dansé (kiri). Danse du waka interrompue par le chant du shite qui scande le kiri.

Pièces

Une pièce de nō implique toutes les catégories d’acteurs. Il y a approximativement deux cent cinquante pièces au répertoire. On peut les répartir en deux groupes nommés genzai nō et mugen nō selon leur réalisme, ou en six catégories selon le thème. Ce dernier détermine le moment où la pièce est jouée au cours de la journée traditionnelle de nō, qui comporte une pièce de chacune de ces catégories[72].

Pour consulter le répertoire complet :

Genzai nō et mugen nō

Il existe deux grands groupes de nō selon leur réalisme : les nō d’apparitions (mugen nō) et les nō du monde réel (genzai nō). Les pièces de ces deux groupes ont une structure récurrente inspirée des rituels religieux, composée de deux actes et d’un interlude[73].

Les nō d’apparitions mettent en scène fantômes, divinités, démons et autres personnages irréels[74] : le premier acte est l’apparition du personnage imaginaire joué par le shite sous une forme humaine (vieillard ou parfois jeune femme) qui raconte de façon décousue sa vie passée, ses légendes et ses tourments au waki[75]. L’interlude (ai) est un résumé comique ou factuel du récit du personnage ou des légendes associées au lieu, généralement fait par un acteur de kyōgen ; il permet à l’acteur principal de changer de costume. Le deuxième acte est le point d’orgue où le personnage imaginaire se révèle dans un costume impressionnant sous sa véritable forme et revit son récit du premier acte de façon très désordonnée, sans même conserver de fil chronologique[76]. Dans cet acte, musique, chant et danses se mêlent pour livrer un spectacle qui doit fasciner le spectateur par son surréalisme et sa poésie[76]. Lorsque le personnage est un esprit ou un fantôme, cette partie est le plus souvent onirique, se déroulant dans un rêve ou une vision de waki.

Le sujet des mugen nō fait le plus souvent référence à une légende ou à une œuvre littéraire. Écrit dans une langue à la fois archaïque et poétique, le texte est chanté selon des intonations obéissant à des règles strictes de kata (formes imposées par la tradition). De même, les acteurs adoptent pour ce type de pièces un pas glissé caractéristique, et les mouvements des danses sont eux-mêmes très codifiés. Cette stylisation extrême donne à chaque mouvement et intonation une signification conventionnelle propre. La mise au point des caractéristiques essentielles du mugen nō est attribuée à Zeami. Son but est de susciter chez l’auditoire un état d’esprit propre à la contemplation de la beauté, sa référence étant le sentiment éprouvé face à la beauté d’une fleur (hana)[77].

Quant aux nō du monde réel, ils sont tournés vers l’expression plus ou moins implicite des sentiments des personnages humains dans des situations tragiques essentiellement au moyen du dialogue, mais aussi du chant et de la danse[78]. L’interlude entre les deux actes n’a plus de fonction réelle si ce n’est marquer une coupure, et le récit en appelle moins à la tradition littéraire et poétique[79],[78].

Les six types de pièces

Les pièces sont le plus souvent classées par sujet en cinq catégories, qui régissent leur ordre de représentation dans le programme d’une journée de nō. Lors des représentations importantes, notamment au Nouvel An, le spectacle débute par un sixième type de pièce, l’Okina ou la danse du vieillard à la charge religieuse forte[80].

Les six catégories sont[81] :

- Okina ou kamiuta ;

- 1re catégorie : nō de dieux (kami mono) ;

- 2e catégorie : nō de guerriers (shura mono) ;

- 3e catégorie : nō de femmes (kazura mono) ;

- 4e catégorie : nō variés (zatsu mono) ;

- 5e catégorie : nō de démons (oni mono).

De façon générale, les pièces de la quatrième catégorie (nō variés) sont des nō du monde réel (genzai nō), les autres catégories relevant des nō d’apparition (mugen nō)[82].

Okina ou kamiuta

Il s’agit d’une pièce unique alliant danse et rituel shinto. En toute rigueur, il ne s’agit pas de nō, mais d’une cérémonie religieuse utilisant le même répertoire de techniques que le nō et le kyōgen. C’est dans l’Okina que le caractère primitif et religieux des anciens kagura subsiste. Il représente la bénédiction accordée par une divinité à l’assistance. Le masque est alors un objet religieux à part entière[83].

Ces pièces sont aussi connues sous le nom de sanban, « les trois rituels », en référence aux trois pièces essentielles chichi-no-jo, okina, et kyōgen sanba-sarugaku. Le rôle principal est tenu par un acteur de nō, le rôle secondaire par un acteur de kyōgen. Ces pièces ne font partie des journées de nō qu’à l’occasion de la nouvelle année ou de représentations spéciales, où elles sont alors toujours données au début du programme[80].

Nō de dieux

Appelées aussi waki nō (« nō d’après », c’est-à-dire après l’okina), elles ont une divinité comme personnage principal. Typiquement, le premier acte narre la rencontre d’un prêtre (le waki) avec la divinité (le shite), mais apparue sous une forme humaine, dans un lieu célèbre ou en route vers un tel lieu. À la fin de l’acte, le dieu révèle son statut de divinité et revient, lui ou une divinité liée, à l’acte II pour exécuter une danse et bénir l’assistance, un temple ou les récoltes[84],[85].

Nō de guerriers

En japonais shura-nō, ces pièces sont centrées autour de l’esprit de guerriers morts, et tombés en enfer après leur mort. Ils reviennent alors pour raconter leur dernière bataille ou la vie dans l’ashura (l’enfer de la guerre)[86]. Le texte se réfère souvent aux anciennes chroniques épiques, bien que le propos veut surtout mettre en lumière un quelconque tourment humain qui condamne le guerrier à hanter le monde des vivants[87]

Nō de femmes

Appelées « nō de femme » ou « nō à perruque » (kazura-nō), ces pièces tournent autour de l’esprit d’une belle femme au passé tragique souvent issue des vieux romans classiques (Dit du Genji, Contes d’Ise...), voire de l’esprit d’une plante ou d’une déesse. Le moment essentiel de ces pièces réside dans la danse gracieuse au deuxième acte, sans réelle action[88],[89],[90].

Nō variés

Cette catégorie, assez mal définie, regroupe les nō n’appartenant pas aux autres groupes, souvent des pièces du monde réel ; René Sieffert la définit donc comme la catégorie des « nō variés ». Quelques thèmes principaux dans ces pièces peuvent être identifiés : les kyōran mono, nō de délire ou de désespoir (généralement à la suite de la disparition d’un être cher comme un enfant ou un amour trahi) ; les nō épiques puisant dans les chroniques historiques (le Dit des Heike par exemple) ; les ninjō, nō de sentiments humains souvent tragiques (enfant maltraité, guerrier déchu, noble exilé...) ; les nō de divertissement, délaissant le récit au profit de la beauté esthétique des danses et des chants[82].

Il s’y trouve également des nō centrés sur un élément surnaturel, mais qui sont classés dans les nō du monde réel dès lors que l’apparition des créatures imaginaires se fait dans le contexte historique d’événements réels, dans le monde des humains, renvoyant au folklore et aux croyances populaires[82]. Les pièces les plus nombreuses dépeignent en général un personnage, souvent une femme, tombant dans la folie par jalousie ou après la mort d’un être cher[91].

Nō de démons

Aussi appelées « nō de la fin » (kiri nō), ces pièces comprennent un personnage surnaturel, démon, gobelin, créatures peuplant les enfers bouddhiques ou autre esprit de ce type, quoique le personnage central de certaines soit simplement un jeune noble. Plus rarement, l’être surnaturel est de bon augure, comme un roi-dragon. Ces pièces ont un rythme plus rapide, soutenu par l’utilisation du tambour à baguettes (taiko). Une danse rythmée constitue leur point culminant, qui annonce également la fin du programme de nō[92],[93],[78].

Programme d'une journée de nō

La composition d’un programme de nō consiste donc en cinq pièces (gobandate), ou six avec l’Okina, une pour chaque catégorie décrite ci-dessus, jouée dans l’ordre et en fonction de la saison[81], avec une pièce de kyōgen entre chacune. René Sieffert nomme un tel programme une « journée de nō »[94].

Cet agencement suit le principe essentiel du jo-ha-kyū (littéralement : introduction, développement, conclusion), qui est repris par Zeami de la musique classique gagaku et tient compte des dispositions du spectateur tout au long de la journée, qui peut durer plus de huit heures[95],[61]. L’ouverture par un nō de dieu permet de marquer la rupture avec le quotidien via une pièce d’apparition, et dispense les paroles de bon augure pour la journée. Le spectateur doit en ressortir disposé pour les pièces suivantes, et donc le second nō peut être plus complexe, poétique et ancré dans la tradition : les nō de guerriers sont adaptés pour cela. Le troisième nō, qui correspond au pic d’attention du spectateur, est celui de femmes qui a une forte valeur esthétique et traditionnelle. Après cela, l’attention du spectateur décroît et une pièce variée du monde réel, qui demande moins de réflexion et d’érudition, est jouée. Enfin, les nō de démons permettent, par leur rythme rapide et puissant, de régénérer le spectateur fatigué et de le remettre dans de bonnes dispositions pour le retour au quotidien. Dans cette optique, les nō de démons puisent moins dans les légendes et textes anciens que les autres nō d’apparition. Ainsi se termine dans la tradition une journée de nō[96].

Le développement ternaire du jo-ha-kyū est également appliqué pour la structure des nō : le premier acte introduit la pièce (jo) et expose son développement (ha) jusqu’à la rupture, par exemple la révélation de la véritable forme du shite dans les mugen nō ; le second acte dévoile la danse principale du shite, point culminant de la pièce, et conclut (kyū). Les actes et les scènes peuvent eux-mêmes suivre le rythme du jo-ha-kyū[97].

Un tel programme lie entièrement le nō et le kyōgen, théâtre plus comique et populaire qui permet aux spectateurs de rire, de se reposer et de se remettre de la tension émotionnelle suscitée par les pièces de nō. L’ensemble est appelé nōgaku depuis l’ère Meiji[98].

Accessoires

Tout comme le répertoire, la diction et les attitudes, les accessoires sont issus d'un corpus traditionnel et jouent un rôle dans la compréhension de la pièce. Les accessoires les plus connus sont les masques, mais les costumes et les autres accessoires font l'objet de la même attention.

Les masques

Des documents de l'époque Momoyama (XVIe siècle) font état d'une soixantaine de masques de nō (en japonais omote, « visage »), dont la plupart sont encore employés aujourd'hui. Ils sont utilisés pour tous les rôles de shite à l'exception des rôles d'enfants et d'hommes adultes vivants (par opposition aux fantômes). Quand le shite joue sans masque, il doit garder une expression neutre, exactement comme s'il portait quand même un masque. La conception des masques de nō mêle des éléments réels et symboliques, leur but étant de renseigner sur le type de personnage ainsi que sur son humeur[99]. Lorsqu'il met le masque, l'acteur quitte symboliquement sa personnalité propre pour prendre celle du personnage qu'il va incarner. La contemplation du masque fait ainsi partie du travail de préparation pour le rôle. De plus, du fait de l'éclairage, l'expression du masque est conçue pour pouvoir varier en fonction de l'angle d'exposition. L'acteur doit ainsi constamment contrôler l'inclinaison de sa tête afin de présenter à la lumière son masque selon l'orientation voulue par l'humeur de son personnage.

Plus petits en taille que le visage de l'acteur, les masques réduisent considérablement son champ de vision. Il utilise alors les piliers de la scène pour se situer[100].

De même que pour les pièces, les masques sont répartis en six catégories.

Masques pour Okina

Les masques pour Okina[101] proviennent du sarugaku, et datent donc dans leur conception d'avant la formalisation du nō. De ce fait, les plus anciens constituent des objets sacrés conservés dans des temples. Ils représentent à une exception près des dieux âgés et riants. Ils se distinguent des masques de nō proprement dits par le fait que la mâchoire n'est pas solidaire du reste du masque ainsi que par la forme des yeux et des sourcils.

Masques de vieil homme

Les masques de vieil homme[102] regroupent une grande variété de masques qui se distinguent les uns des autres par l'implantation des cheveux, la présence d'une barbe, le traitement des dents, et surtout l'impression. Cette dernière signale la véritable nature de la créature se présentant sous l'apparence d'un vieillard : véritable vieil homme, il peut aussi s'agir d'un dieu, d'un fantôme ou d'un esprit ayant adopté un tel déguisement.

Masques de démon

Les masques de démon[103], qui peuvent avoir la bouche ouverte ou fermée, se distinguent par la grande expressivité des traits et la coloration dorée des yeux. Ces deux éléments expriment la puissance brute et la sauvagerie des êtres surnaturels qu'ils représentent. Seuls des masques de démons féminins possèdent des cornes; les masculins n'en ont pas.

Masques d'homme

Les masques d'homme[104] sont la catégorie la plus nombreuse. Ils peuvent représenter un type humain particulier (le beau jeune homme, par exemple), signifier une caractéristique physique (la cécité) ou encore servir de déguisement à un être surnaturel (fantôme, jeune dieu) ; certains sont même propres à un rôle particulier.

Masques de femme

Tout comme les masques d'homme, les masques de femme sont classés en fonction de l'âge et de l'expression du personnage représenté[105]. Cependant, ils varient beaucoup moins en diversité d'expression, se concentrant plus sur des types particuliers, la jeune et belle femme, la mère inquiète et la vieille femme digne. Certaines expressions, en particulier celle de la femme jalouse, ne sont pas classées parmi les masques de femme, mais parmi les masques d'esprit vengeur. (voir aussi Zo-onna)

Masques d'esprit vengeur

Les masques d'esprit vengeur[106] sont employés dès lors que la colère, la jalousie ou la haine submergent le caractère propre de la créature représentée, qu'elle soit un être vivant (homme ou femme) ou surnaturel (un fantôme), ces masques signifiant d'ailleurs le passage d'un état à l'autre. Ils ont en commun une coiffure ébouriffée et la dorure des yeux qui, comme dans le cas des masques de démon, dénotent l'absence de retenue et la sauvagerie des caractères possédés par leur passion.

Costumes

Les costumes (shozoku) sont issus des vêtements de cérémonie des nobles et des samouraïs de l’époque Muromachi (XIVe – XVIe siècles). Le plus souvent en soie, ils sont particulièrement épais et lourds afin d’accentuer l’impression de richesse et d’élégance ; dans les temps anciens, les aristocrates offraient souvent leur luxueux vêtement aux comédiens[107].

Les trois grandes catégories de costumes sont les kimonos à manches courtes (kosode), les kimonos à manches larges (ōsode) et les pantalons larges (hakama), qui se divisent en plusieurs types et auxquels il faut ajouter les autres couches de vêtements. Leurs ornements, sophistiqués et parfois tissés d’or et d’argent, font partie intégrante du personnage joué, dont ils dénotent la nature ainsi que l’humeur, en fonction de l’âge et du sexe. De ce fait, ils sont pratiquement aussi importants que le masque pour la composition du caractère, et font l’objet d’une contemplation de l’acteur qui s’imprègne de son rôle. Les couleurs ont la même fonction, notamment le rouge qui symbolise la jeunesse, offrant des possibilités de combinaisons très importantes avec les motifs, les types de costumes et les masques[108],[109],[110].

%252C_Edo_period%252C_18th_century%252C_bamboo_and_fan-shaped_paper_design_on_purple_ground%252C_view_1_-_Tokyo_National_Museum_-_DSC06185.JPG.webp) Nuihaku à motifs d’éventail.

Nuihaku à motifs d’éventail.%252C_Edo_period%252C_18th_century%252C_bamboo_and_chrysanthemum_design_on_red_and_white_checkered_ground_-_Tokyo_National_Museum_-_DSC06159.JPG.webp) Karaori à motifs de bambou et de chrysanthèmes.

Karaori à motifs de bambou et de chrysanthèmes._from_Japan%252C_Honolulu_Museum_of_Art_2557.JPG.webp) Kariginu (pour un rôle masculin) brodé de grues dorées.

Kariginu (pour un rôle masculin) brodé de grues dorées.%252C_Edo_period%252C_19th_century%252C_stripe_and_ball_design_on_dark_blue_background_-_Tokyo_National_Museum_-_DSC06137.JPG.webp) Kamishimo bleu nuit à motifs de rayures et de balles.

Kamishimo bleu nuit à motifs de rayures et de balles.

Accessoires

Tous les personnages entrant sur scène, y compris les musiciens, sont dotés d’un éventail. Les motifs des éventails, tout comme les masques et les costumes, renseignent sur la nature et l’humeur du personnage. L’éventail peut représenter un éventail, un objet différent (rame, épée...), un élément de l’environnement (soleil, neige...) ou un sentiment du personnage (joie, colère...)[111],[112].

Enfin, le décor, minimaliste car le nō en appelle surtout à l’imaginaire du spectateur[113], se limite à quelques objets légers, à base de bambou, sur lesquels sont liés des végétaux ou des tissus, donnant une idée du type d’environnement de la pièce. Contrairement à tous les autres objets du nō, les éléments de décor sont construits pour chaque représentation, et détruits ensuite. Une boîte à perruque, la plupart du temps une boîte en laque, sert fréquemment de siège[111].

Le nō aujourd'hui

Il y a environ mille cinq cents acteurs et musiciens professionnels de nō au Japon[114], et cette forme d'art recommence à prospérer. Contrairement au kabuki qui est toujours resté très populaire, le nō s'est peu à peu tourné principalement vers une certaine élite intellectuelle. Les cinq familles de nō sont les écoles Kanze (観世), Hosho (宝生), Komparu (金春), Kita (喜多), et Kongo (金剛). Les familles de kyōgen étant à part.

On compte environ soixante représentations par mois à Tokyo, plus trente dans le Kansai, pour un fonds de deux cent cinquante pièces régulièrement jouées[114].

Influence sur le théâtre occidental

L'ouverture du Japon, à la fin du XIXe siècle, suscite l'intérêt de plusieurs artistes occidentaux. En 1921, le poète Paul Claudel est nommé ambassadeur de France au Japon. Ce qui le marque le plus dans la structure dramatique du nō est sa musicalité. Il expose cette idée dans certains de ses textes critiques comme le Nō et Le drame et la musique. L'influence que le théâtre nō a pu avoir sur la dramaturgie de Claudel est surtout formelle[115]. À la même époque en Irlande, Yeats, prix Nobel de littérature en 1923, est initié au nō et en imprègne tout son théâtre. Stanislavski ou Meyerhold se penchent également sur la dramaturgie japonaise, et font quelques expériences de mise en scène orientalisantes, mais s'inspirant plutôt du kabuki pour son aspect plus coloré et exotiquement spectaculaire. Bertolt Brecht, après s'être passionné pour le théâtre chinois, adapte en 1930 un nō : Taniko, sous le titre Der Ja-sager (celui qui dit oui).

Plus récemment, les nō modernes de Yukio Mishima, grâce à la traduction française de Marguerite Yourcenar, ont fait connaître au grand public francophone quelques éléments essentiels du nō, tels que les « fantômes vivants » ou les métamorphoses animalières. Les pièces de Mishima sont très fréquemment mises en scène également par les jeunes compagnies, et beaucoup dans le Off du Festival d'Avignon jusque dans les années 2000.

Actuellement en Suisse, le metteur en scène Armen Godel, passionné de nō et traducteur du japonais, monte notamment des œuvres de Racine, Corneille, ou bien sûr Mishima, les imprégnant du yūgen (mot typique du nō que René Sieffert traduit par « charme subtil ») et en France, depuis les années 1980, le metteur en scène et directeur de théâtre Junji Fuseya initie des artistes occidentaux à sa technique adaptée de sa propre formation traditionnelle de nō et kyōgen. Il faut noter encore l'inspiration que Peter Brook a certainement trouvé chez Yoshi Oida, avec lequel il a travaillé de nombreuses années.

Notes et références

- (de) Friedrich Wilhelm Karl Müller, « Einiges ueber Nō Masken », T'oug Pao, vol. 8, , p. 1-52

- « Le théâtre Nōgaku », patrimoine culturel immatériel sur le site de l'UNESCO

- Peri 1944, p. 23

- Sieffert et Wasserman 1983, p. 15

- Sieffert et Wasserman 1983, p. 11

- Tschudin 2011, p. 42-43

- Tschudin 2011, p. 117-119

- Sieffert et Wasserman 1983, p. 26-27

- Ortolani 1995, p. 73

- Nakamura 1971, p. 58

- Sieffert et Wasserman 1983, p. 36

- Tschudin 2011, p. 89-91

- Martzel 1982, p. 109

- Sieffert et Wasserman 1983, p. 37

- Martzel 1982, p. 108

- Tschudin 2011, p. 120-123

- Sieffert et Wasserman 1983, p. 43

- Sieffert et Wasserman 1983, p. 44

- Inoura et Kawatake 1981, p. 85

- Leiter 2006, p. 157-158

- Martzel 1982, p. 110-111

- Tschudin 2011, p. 167

- Leiter 2006, p. 444-446

- Iwao et Iyanaga 2002, p. 1862

- Katō 1986, tome 1, p. 356

- Sieffert et Wasserman 1983, p. 45

- Martzel 1982, p. 112

- Iwao et Iyanaga 2002, p. 2862

- Sieffert et Wasserman 1983, p. 48

- Tschudin 2011, p. 169

- Iwao et Iyanaga 2002, p. 2864

- Leiter 2006, p. 197

- Nakamura 1971, p. 115

- Sieffert et Wasserman 1983, p. 47

- Inoura et Kawatake 1981, p. 100-101

- Tschudin 2011, p. 172

- Nakamura 1971, p. 116-120

- (en) « The History of Noh and Kyogen: From the 15th century to the first half of the 16th century », 2004.

- « The Kita-ryu (school) Oshima Noh Theatre Finland & Sweden performance tour », The Japan Foundation.

- (en) « The History of Noh and Kyogen: The second half of the 16th century », 2004.

- Tschudin 2011, p. 175

- Nakamura 1971, p. 129-131

- Iwao et Iyanaga 2002, p. 2083-6

- Inoura et Kawatake 1981, p. 104

- Katō 1986, tome 1, p. 355

- Nakamura 1971, p. 135-136

- (en) « The History of Noh and Kyogen: From the 17th century to the 19th century », 2004.

- Tschudin 2011, p. 250

- Tschudin 2011, p. 417-418

- (en) « The History of Noh and Kyogen: From the 19th century to the 21st century », 2004.

- Tschudin 2011, p. 433-436

- Inoura et Kawatake 1981, p. 108-111

- (en) « The Noh Stage », Japan Arts Council

- Leiter 2006, p. 373-377

- (en) « The Roles in Noh Plays », 2004

- Tschudin 2011, p. 207

- Martzel 1982, p. 215

- Martzel 1982, p. 223

- Tschudin 2011, p. 208

- Nakamura 1971, p. 30-31

- Martzel 1982, p. 208-209

- Katō 1986, tome 1, p. 258

- Sieffert et Wasserman 1983, p. 77

- (en) Karen Brazell (dir.) et James T. Araki (dir.), Traditional Japanese Theater : An Anthology of Plays, Columbia University Press, , 561 p. (ISBN 978-0-231-10873-7, lire en ligne), p. 32

- Nakamura 1971, p. 146

- Peri 1944, p. 26

- (en) « The Roles in Noh Plays: The Instruments », 2004.

- Peri 1944, p. 34

- Leiter 2006, p. 39, 366

- Peri 1944, p. 57

- Martzel 1982, p. 210-212

- (en) « Types of Noh Plays », 2004.

- Martzel 1982, p. 133-134

- Sieffert et Wasserman 1983, p. 51

- Sieffert et Wasserman 1983, p. 53

- Sieffert et Wasserman 1983, p. 55

- Françoise Quillet, Les écritures textuelles des théâtres d’Asie : Inde, Chine, Japon, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, , 306 p. (ISBN 978-2-84867-305-9), p. 254-257, 265

- Sieffert et Wasserman 1983, p. 59-60

- Tschudin 2011, p. 201

- Rath 2006, p. 69-70

- Leiter 2006, p. 310-311

- Sieffert et Wasserman 1983, p. 60-63

- (en) « Types of Noh Plays: Okina », 2004.

- (en) « Types of Noh Plays: First-group Noh », 2004.

- Tschudin 2011, p. 193

- (en) « Types of Noh Plays: Second-group Noh », 2004.

- (en) Eric C. Rath, « Warrior noh: Konparu Zenpō and the ritual performance of shura plays », Japan Forum, vol. 18, no 2,

- (en) « Types of Noh Plays: Third-group Noh », 2004.

- Tschudin 2011, p. 195

- (en) David Petersen, An Invitation to Kagura : Hidden Gem of the Traditional Japanese Performing Arts, David Petersen, , 376 p. (ISBN 978-1-84753-006-6, lire en ligne), p. 182

- (en) « Types of Noh Plays: Fourth-group Noh », 2004.

- (en) « Types of Noh Plays: Fifth-group Noh », 2004.

- Tschudin 2011, p. 199

- Zeami et Sieffert 1960, p. 24-27

- Leiter 2006, p. 140-141

- Sieffert et Wasserman 1983, p. 66-67

- Leiter 2006, p. 140-142

- Leiter 2006, p. 278-279

- (en) « The Masks of Noh », 2004.

- The Noh Stage, 2004.

- (en) « The Masks of Noh: The Okina Masks », 2004.

- (en) « The Masks of Noh: Old Man Masks », 2004.

- (en) « The Masks of Noh: Fierce Deity Masks », 2004.

- (en) « The Masks of Noh: Male Masks », 2004.

- (en) « The Masks of Noh: Female Masks », 2004.

- (en) « The Masks of Noh: Vengeful Spirits Masks », 2004.

- Musée Rath 2002, p. 32

- (en) « The Costumes of Noh », 2004.

- Musée Rath 2002, p. 33-36

- Alan Kenkedy (trad. Catherine Chaleyssin et Michèle Garène), Costume japonais, Adam Biro, (ISBN 978-2-87660-090-4), p. 81-92

- « The Porperties and Fans Used in Noh », 2004.

- Musée Rath 2002, p. 22

- Katō 1986, tome 1, p. 358

- (en) Fumio Amano, « History of tradional arts in Kansai: The History and Apeal of Noh Theater, and The Kansai Region », site du service culturel du Kansai, 2004

- (en) John K. Gillespie, « The Impact of Noh on Paul Claudel's Style of Playwriting », Theatre Journal, vol. 35, no 1 « Aporia: Revision, Representation and Intertextual Theatre », , p. 58-73, (lire en ligne)

Voir aussi

Articles connexes

- Masques du théâtre japonais: liste complète classée par ordre alphabétique du nom générique

- Sarugaku, théâtre à dimension religieuse, une des origines du nō.

- Kyōgen, théâtre comique traditionnellement joué entre deux pièces de nō.

- Mibu kyōgen, théâtre de pantomime bouddhiste, voisin du kyōgen.

- Kabuki, théâtre populaire japonais.

- Bunraku, théâtre de marionnettes japonais.

- Liste de pièces de théâtre nō

- Théâtre Nô d'Aix-en-Provence

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Site du Théâtre national du Japon, avec un dossier complet d'introduction au nō et au kyōgen.

- (en)(ja) the-noh.com comprenant un lexique exhaustif et un répertoire de pièces et de masques.

- La technique vocale du nō par Akira Tamba.

Bibliographie

- Georges Banu, L’Acteur qui ne revient pas : journées de théâtre au Japon, Paris, Aubier, , 126 p. (ISBN 978-2-7007-1749-5)

- Armen Godel, Le Maître de nō, Paris, Éditions Albin Michel, , 202 p. (ISBN 978-2-226-15184-1)

- (en) Yoshinobu Inoura et Toshio Kawatake, The traditional theater of Japan, New York, Weatherhill, , 259 p. (ISBN 978-0-8348-0161-5)

- Seiichi Iwao et Teizo Iyanaga, Dictionnaire historique du Japon, vol. 1-2, Maisonneuve et Larose, , 2993 p. (ISBN 978-2-7068-1633-8)

- Shūichi Katō, Histoire de la litterature japonaise, Fayard, (trois tomes)

- (en) Samuel L. Leiter, Historical dictionary of Japanese traditional theatre, Lanham, Md., Scarecrow Press, , 558 p. (ISBN 978-0-8108-5527-4)

- Gérard Martzel, Le Dieu masqué : fêtes et théâtre au Japon, Paris, Publications orientalistes de France, , 338 p. (ISBN 978-2-7169-0158-1)

- Yukio Mishima (trad. Marguerite Yourcenar et Jun Shiragi), Cinq Nō modernes : théâtre, Paris, Gallimard, , 168 p. (ISBN 978-2-07-070019-6)

- Musée Rath (dir.), Fleurs d'automne : costumes et masques du théâtre nō, ADAM, , 173 p. (ISBN 978-2-87660-358-5)

- (en) Yasuo Nakamura (trad. Don Kenny), Noh : the classical theater, New York, Weatherhill, coll. « Performing arts of Japan » (no 4), , 248 p. (ISBN 978-0-8027-2439-7)

- (en) Benito Ortolani, The Japanese Theatre : From Shamanistic Ritual to Contemporary Pluralism, Princeton University Press, , 375 p. (ISBN 978-0-691-04333-3, lire en ligne)

- Noël Péri, Le Nō : études sur le drame lyrique japonais, Tokyo, Maison franco-japonaise, , 495 p. (OCLC 467989257)

- (en) Eric C. Rath, The Ethos of Noh : Actors and Their Art : 1870-1930, Harvard University Asia Center, , 325 p. (ISBN 978-0-674-02120-4, lire en ligne)

- Gaston Renondeau, Le Bouddhisme dans les Nō, Tokyo, Hosokawa Print. Co., , 190 p. (OCLC 6513532) (Publication de la Maison franco-japonaise, série B, tome II)

- René Sieffert et Michel Wasserman (collaborateur), Théâtre classique, Paris, Publications orientalistes de France, , 169 p. (ISBN 978-2-7169-0185-7)

- Akira Tamba, La structure musicale du Nō : théâtre traditionnel japonais, Paris, Klincksieck, , 245 p. (OCLC 370745282)

- Jean-Jacques Tschudin, Histoire du théâtre classique japonais, Toulouse, Anacharsis, , 506 p. (ISBN 978-2-914777-79-7)

- Zeami et René Sieffert (traduction et commentaires), La Tradition secrète du nō, suivie de Une Journée de nō, Paris, Gallimard, , 378 p. (ISBN 978-2-07-070531-3)

- Portail du Japon

- Portail du théâtre

- Portail des arts du spectacle

- Portail du patrimoine culturel immatériel

- Portail des musiques du monde