Période des Rishonim

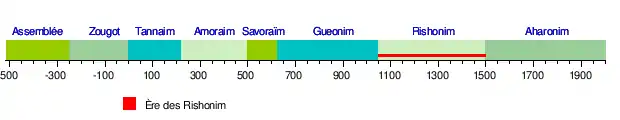

La période des Rishonim (hébreu : תקופת הראשונים Teqoufat HaRishonim) est la huitième dans le développement de la Torah orale, sur laquelle se base l'historiographie juive traditionnelle[1].

Elle s'étend sur environ quatre siècles, au cours desquels se développe une intense activité littéraire, à la base de la majeure partie de la littérature rabbinique.

Repères chronologiques

La période des Rishonim fait suite à celle des Gueonim, directeurs des grandes académies talmudiques de Babylonie et de la terre d'Israël. Le passage entre les ères, assez flou, se produit autour du XIe siècle. Nissim Gaon (999-1062), son collègue Rabbenou Hananel (990-1053) et Samuel ibn Nagrela (993-1055) sont généralement considérés comme les premiers Rishonim, c'est-à-dire les premières autorités rabbiniques relativement indépendantes du centre babylonien en matière de Loi juive. Ils ont assuré la transmission de ses enseignements après la mort de Haï Gaon, en 1038[2]. En Allemagne, le premier Rishon connu est Rabbenou Guershom (960-1028), contemporain plus âgé de Nissim Gaon et Rabbenou Hananel.

La fin de la période est plus nette : elle est fixée par la composition du Choulhan Aroukh de Joseph Caro vers 1550 à l’école de Safed en Galilée. Ce code de loi juive, imprimé pour la première fois en 1565, est accepté comme faisant autorité par l'ensemble des communautés juives, après les amendements qu'y apporte Moïse Isserlès (1525-1572). Il établit une distinction nette entre les autorités antérieures, et désormais dénommées les Rishonim (les « Premiers »), et les autorités postérieures à sa rédaction, les Aharonim (les « Derniers ») : l'opinion d'un Rishon ne peut être contestée par un Aharon, à moins que celui-ci ne trouve une opinion semblable à la sienne émise par un autre Rishon.

Le judaïsme au temps des Rishonim

La période des Rishonim se caractérise par le déplacement vers le Xe siècle des centres juifs vers l'Europe, au détriment de l'Orient. Dans l'Europe du Moyen Âge, et ses guerres de religion entre chrétiens et musulmans, deux foyers majeurs du judaïsme se démarquent : le judaïsme ashkénaze, d'origine italienne (héritier des académies de la terre d'Israël) qui se constitue en Rhénanie et dans le nord de la France, et le judaïsme séfarade, centré sur le sud de la France, la péninsule ibérique et l'Afrique du nord, héritier du judaïsme babylonien.

Le judaïsme séfarade

Le judaïsme séfarade bénéficie, par l'entregent de Hasdaï ibn Shaprut (915-970), médecin et conseiller personnel d'Abd-ar-Rahman III, calife de Cordoue, et de la rivalité de celui-ci avec le califat de Bagdad (sous l'autorité duquel se trouvent les académies talmudiques de Babylonie), d'un fort essor culturel à partir de 912. La poésie, la philologie et la philosophie juive sont poussées à des degrés de perfectionnement remarquables, notamment par Salomon ibn Gabirol (1020-1058), Juda Halevi (1075-1141), Abraham ibn Ezra (1092-1167), etc.

La condition des Juifs décroît cependant à mesure de la progression de la Reconquista catholique dans le Nord de l’Espagne, et du fait des conquérants musulmans almoravides et almohades au sud, durant le XIIe siècle.

Originaire de Cordoue, chassé d’Andalousie à la suite des persécutions des almohades, Moïse Maïmonide (1138-1204) fonde une école rabbinique au Caire au XIIe siècle. À la fois talmudiste et philosophe, Maïmonide est l’une des figures majeures de la période des Rishonim. Il exerce une influence considérable sur le judaïsme, dans une perspective rationnelle, imprégnée notamment par la théologie négative de Philon d’Alexandrie et par la philosophie d’Aristote. Le mouvement maïmonidien donne de remarquables rabbins, juristes et philosophes, dans l’ensemble du monde séfarade (Espagne, Maghreb, Egypte, etc.), notamment Hasdaï Crescas (1340-1410), Joseph Albo (1380, vers 1440), Isaac Abravanel (1437-1508).

Parallèlement, dans les royaumes catholiques d’Espagne, un mouvement à la fois mystique et philosophique se développe, issu des écoles juives de Rhénanie, de Provence et du Languedoc, centré sur l’étude de la Kabbale. Abraham Aboulafia (1240-1291), Joseph Gikatila (1248-1325), Moïse de León (1240-1305), comptent parmi les figures majeures de ce mouvement en Espagne médiévale.

Les maîtres des écoles kabbalistiques s’opposent aux maîtres des écoles maïmonidiennes dans des controverses abondantes, tout en s’influençant mutuellement parfois. C’est l’une des caractéristiques de la période des Rishonim.

Les disputations avec les autorités chrétiennes en vue de gagner les Juifs au christianisme se font de plus en plus fréquentes en Espagne (1293, 1414, etc.), avant les campagnes de conversion forcée (1391) et l'Inquisition, chargée d'empêcher le retour au judaïsme des Juifs convertis au christianisme. Les Juifs sont expulsés d'Espagne en 1492, après une présence multi-séculaire. Ils essaiment pour la plupart dans le bassin méditerranéen ; d'autres préfèrent demeurer en Espagne, pratiquant secrètement leur judaïsme derrière une conversion de façade au catholicisme.

Le judaïsme ashkénaze

Le judaïsme ashkénaze, qui se trouve entièrement, et dès ses débuts, en terre chrétienne, connaît une histoire plus agitée.

Selon la tradition ashkénaze, la famille Kalonymos, originaire de Lucques, s'installe à Magenza (Mayence), à Spire et à Worms sur l'invitation de Charlemagne ou d'Othon II. De nombreux Juifs d'Italie méridionale rejoignent les petites communautés d'Allemagne, composées de Juifs originaires de Gaule, de la terre d'Israël et de prosélytes. Des communautés sont ensuite fondées outre-Rhin, dans le nord de la France. Les Juifs, passeurs entre l'Orient et l'Occident, à l'image d'Isaac le Juif et des marchands radhanites assurent une certaine prospérité à l'empire franc.

Cependant, la période des Rishonim voit l'Église naissante multiplier les mesures pour limiter l'influence des Juifs sur leurs voisins chrétiens, préparant le terrain à des exactions contre les Juifs, plus ou moins perçus comme alliés des musulmans, et tenus pour responsables des défaites des armées chrétiennes face à ceux-ci.

La première croisade (1096) s'accompagne de la destruction de nombreuses communautés rhénanes et de suicides en masse afin d'éviter la conversion forcée. Les accusations antijuives s'ensuivent : meurtre rituel, profanation d'hosties, empoisonnement des puits, etc. ; chacune génère de nouveaux massacres.

Aux persécutions s'ajoutent souvent les expulsions, accompagnant les accès de fureur populaire au début, puis devenues dans les mains des puissants un système de pressure économique. En conséquence, le centre franco-allemand du judaïsme ashkénaze migre vers l'Europe de l'Est ou, moins souvent, vers l'Espagne (à l'image d'Asher ben Yehiel).

Un mouvement mystique, le hassidisme médiéval, se développe en Rhénanie dans la première moitié du XIIe siècle, principalement au sein de la famille Kalonymos. Yehoudah HaHassid et son disciple, Eléazar Kalonymos de Worms, y occupent la place la plus importante. Ce mouvement préfigure l’école de la Kabbale.

Autres centres

D'autres communautés européennes, moins importantes sur le plan numérique, participent également au développement du judaïsme.

Les plus remarquables sont celles de Provence et du Languedoc. Relativement épargnée par les mesures frappant les Juifs du nord de la France[3], elles produisent une effervescence culturelle, liée au hassidisme rhénan. L’école de Posquières (aujourd’hui Vauvert dans le Gard) joue un rôle majeur dans la création de la littérature kabbalistique, animée par trois générations de rabbins – Abraham ben David (1120 - 1197); son fils, Isaac l'Aveugle (1160 - 1235); son petit-fils, Acher ben David (XIIIe siècle). Ce sont les pères-fondateurs de la forme moderne de la Kabbale.

Le judaïsme italien joue un rôle modeste jusqu’au XIIIe siècle, mais il se développe notamment avec Ménahem Recanati (1250-1310) dans la tradition kabbalistique, et Élie del Medigo (1458-1493) dans la tradition maïmonidienne.

Les voyageurs juifs, comme Benjamin de Tudèle (vers 1130-1173) ou Petahia de Ratisbonne (au XIIe siècle) décrivent ou mentionnent par ailleurs des communautés juives isolées de ces centres, comme les Romaniotes, descendants des Juifs hellénisés, habitant l'empire byzantin, qui seront rejoints puis assimilés par les Séfarades après 1492, les communautés de Przemyśl et Kiev fondées par les descendants des Khazars, qui seront rejoints puis assimilés par les Ashkénazes, les Karaïtes de Crimée, les Juifs des montagnes, de Chine, d'Inde, etc.

Par ailleurs, et bien qu'elles ne soient plus appelées à jouer un rôle aussi important que par le passé, les communautés d'Orient, principalement le Yémen, produisent encore des figures de quelque envergure.

La production littéraire de l'ère des Rishonim

La période des Rishonim est l'une des plus fécondes du judaïsme sur le plan littéraire. Stimulés par les écrits de Saadia Gaon (882-942) et de ses successeurs, les savants séfarades et provençaux explorent de nombreux domaines à l'intérieur et en dehors des champs du savoir juif traditionnel. Quant aux érudits ashkénazes, bien que ne disposant pas de tels précédents, ils ne créent pas moins une riche littérature exégétique et midrashique.

Littérature halakhique

« Le Talmud contient des discussions sur la Halakhah (droit religieux, droit civil, droit pénal et ses procédures) et des modules narratifs appelés Aggada (légendes, récits édifiants ou historiques, exégèse biblique, spéculations cosmologiques et angélologiques, etc.) », note Charles Mopsik qui précise qu'« il est difficile de dégager de ce corpus une doctrine religieuse unique et cohérente[4]». Le Talmud transcrit des discussions et des controverses entre rabbins dans l’intention d’enseigner un mode de pensée, plus que des dogmes, de sorte que le débat y est fondamental. « Ces discussions, parfois très vives, souligne Mopsik, ont trait aussi bien à l'interprétation des textes de la Loi (Torah), qu'à des questions relatives au Messie et à la fin des temps, à la Résurrection, à l'origine et à la nature du mal et du mauvais penchant, aux devoirs entre parents et enfants et à d'innombrables sujets touchant tous les aspects de la vie personnelle et collective. Il n'est cependant pas trop aventureux de dire que l'idéologie religieuse globale des corpus du Talmud tient dans la place éminente accordée à la pratique cultuelle[4]».

Les Rishonim éprouvent le besoin d’extraire des discussions talmudiques les conclusions claires, afin d’établir le code juridique dont dépendent concrètement les communautés juives. Les débats entre rabbins ne cessent pas, pour autant, d’y occuper une place fondamentale. Les Rishonim, dans la sillage du Talmud, développent une abondante littérature de commentaires ou de responsa, qui perpétue la pratique des Gueonim, avec inévitablement des controverses sur les interprétations des textes saints.

Les grands-œuvres de la littérature halakhique ont été pour la plupart rédigés par des auteurs séfarades. Bénéficiant de structures centralisées, et suivant le modèle établi à Babylone à l'époque des Gueonim, les séfarades considèrent le Talmud de Babylone comme la principale, voire la seule autorité sur laquelle baser la Halakha, à partir de règles édictées par leurs prédécesseurs babyloniens. À l'inverse, la littérature halakhique des Ashkénazes est fortement influencée par les coutumes propres à chaque communauté et les traditions des pères, suivant en cela le modèle en vigueur dans les académies de la terre d'Israël, parvenu dans les communautés italiennes puis allemandes avant le Talmud de Babylone[5].

Le premier code halakhique connu est le Sefer HaHalakhot d'Isaac Alfassi (1013-1103). Il se propose de présenter une synthèse législative facilement accessible à ses contemporains d’après les données de la Bible et du Talmud. Sa méthode consiste pour l'essentiel à citer le Talmud en omettant les passages non pertinents pour la Halakha. Ce livre remplace rapidement le Talmud de Babylone comme source d'investigation primaire dans de nombreux centres d'études.

Environ un siècle plus tard, Moïse Maïmonide (1138-1204) rédige le Mishné Torah. Ce livre innove dans de nombreux domaines : il s'agit de la première présentation systématique de la Halakha dans son ensemble, et non pas d'un domaine particulier de la Loi juive, à l'instar de Saadia Gaon et Haï Gaon ; le livre discute aussi des lois qui ne sont pas d'application immédiate, comme le rituel des offrandes dans le Temple de Jérusalem. Rédigé en Hébreu, son ambition avouée est de permettre à tout Juif de connaître la conduite à tenir, quand bien même il ignorerait tout de la Torah ou du Talmud. Il rencontre un succès magistral, mais aussi une résistance farouche. Les controverses entre « maïmonidiens » et « antimaïmonidiens » se poursuivent durant des siècles.

Dans un souci de concision, Maïmonide n'inclut pas les références (ni, disent certains, toutes les opinions, n'hésitant pas à se poser en juge de ce qui est valable ou non en matière de Halakha). L’absence de références, en particulier, est critiquée avec la plus grande véhémence par l’un des premiers maîtres de la Kabbale, Abraham ben David de Posquières (1120 - 1197), qui, sans remettre en doute les qualités de Maïmonide, lui conteste le droit à décider de l'attitude unique à suivre en tous lieux et en tous temps. Ses Hassagot (« Objections ») constituent la première pièce d'une riche littérature commentant le Mishneh Torah. À ces travaux généraux succèdent des monographies, comme le Torat haadam de Moïse Nahmanide (1194-1270) et le Torat Habayit de Salomon ben Adret (1235-1310).

En terre d'Ashkenaz, la littérature halakhique intègre notamment les écrits de Meïr de Rothenburg (1215-1293), ceux de ses disciples Asher ben Yehiel (1250-1327) et Mordekhaï ben Hillel 1250-1298), le Sefer yereïm d'Eliezer de Metz, l’Or zaroua d'Isaac de Vienne, et d'autres.

Des rabbins de toutes tendances participent à cette littérature, avec des différences considérables d’opinions, parfois, sur tel ou tel point de droit. « Il n’existe pas de mode institutionnel de reconnaissance, pas de hiérarchie rabbinique structurée, pas de pape bien entendu », souligne Gerald Blistein. « La réputation advient à une figure spécifique par la reconnaissance de ses pairs. Souvent, elle se mesure au nombre et à l’étendue géographique des questions qui lui sont posées. À de rares occasions, on assiste à la reconnaissance populaire d’une personnalité comme Maïmonide[6].»

Le summum de la littérature halakhique paraît au XIVe siècle, lorsque Yaakov ben Asher (1270-1343), le fils d'Asher ben Yehiel, compose l’Arbaa Tourim. Ce livre, qui prend en compte les coutumes ashkénazes et séfarades, divise la Loi pratique en quatre domaines :

- Orah Hayim : lois du quotidien, prières et bénédictions, chabbat et fêtes juives ;

- Yore Dea : lois de permis et d'interdit ;

- Even Haezer : lois du mariage et des rapports entre les sexes ;

- Hochen Michpat : lois sur les possessions.

Cette structure est reprise par Joseph Caro (1488-1575), l’un des fondateurs de l’école de Safed en Galilée au XVIe siècle. L’auteur produit d’abord un commentaire encyclopédique de l’Arbaa Tourim, intitulé Beit Yosseph (La Maison de Joseph) ainsi qu’un commentaire du Mishné Torah, le Kessef Mishné, avant de livrer vers 1550, le Choulhan Aroukh (La table dressée), abrégé du Beit Yossef qui constitue un code halakhique monumental écrit d’après les conceptions et les pratiques kabbalistiques. Ce code qui va bientôt faire autorité dans l’ensemble de la diaspora juive, marque le passage de l’âge maïmonidien à l’âge kabbalistique dans les communautés juives. L’autorité de la Kabbale est reconnue par toutes les strates de la société juive au XVIe siècle, depuis les dirigeants communautaires jusqu’au niveau le plus modeste, selon Mopsik[7]. L’époque des Rishonim prend fin pour laisser place à l’époque des Aḥaronim qui se poursuit à l’époque actuelle.

Moïse Isserlès (1525-1572), un maître de l’école de Cracovie, complète le Choulhan Aroukh avec les décisions et coutumes en vigueur chez les Ashkénazes, en se basant sur la littérature ashkénaze autour de l’Arbaa Tourim, dont les livres de Jacob Mölin, et le Teroumat Hadeshen d'Israël Isserlein.

Exégèse de la Bible et du Talmud

Parallèlement, des commentaires de la Bible et du Talmud sont rédigés. Les premières tentatives du genre datent de la période de transition entre Gueonim et Rishonim, avec les commentaires de Rabbenou Hananel (990-1053) et Nissim Gaon (990-1062). Dans ce domaine, Séfarades et Ashkénazes suivent encore une fois deux voies divergentes :

- pour les Séfarades, l'effort se focalise sur la synthèse et l'extraction des lois depuis le Talmud. À ce titre, les travaux d'Isaac Alfassi, et même ceux de Maïmonide, peuvent être considérés comme des commentaires talmudiques. D'autres commentaires du même genre sont composés par Joseph ibn Migash (1077-1141) et Isaac ibn Ghiyyat. Cette recherche de la concision et de l'aspect pratique des commentaires demeurent, même après que le modèle d'exégèse ashkénaze s'est imposé. Le commentaire de Nahmanide (1194-1270) combine les deux approches, privilégiant par ailleurs les hiddoushim (« renouvellements » des enseignements du Talmud, par la recherche de gloses originales, d'applications inédites, etc.) ; cette voie est poursuivie par ses élèves, Salomon ben Adret (1235-1310) et Aaron Halevi (1235-1292), ainsi que par leur disciple, Yom Tov Assevilli (1250-1330). Un autre élève de Nahmanide, Nissim Gerondi (1320-1376) écrit quant à lui un commentaire sur les Hilkhot d'Isaac Alfassi.

- les Ashkénazes, peut-être inspirés par les efforts en vue d'obtenir un texte fiable de la Bible, visent à établir le texte exact du Talmud auquel ils n'ont pas aussi facilement accès que leurs voisins d'outre-Pyrénées. Le commentaire est donc plus explicatif et théorique. Le premier commentaire majeur du genre, rédigé par Rabbenou Guershom (960-1028) à Mayence, est rapidement éclipsé, malgré ses mérites, par celui de Rachi de Troyes (1040-1105), devenu indissociable de l'étude de la Guemara, qu'il a même, selon Heinrich Graetz, sauvée de l'oubli.

.jpg.webp)

Rachi ne souhaite ni se lancer dans des discussions savantes, ni débattre de questions philosophiques ardues, mais seulement restituer les moyens de comprendre des textes écrits dans une langue antique, devenue obscure à la plupart de ses contemporains. Probablement le plus grand exégète de l'ère post-talmudique, et le plus connu, il entreprend la tâche encyclopédique de commenter non seulement la quasi-totalité du Talmud (certaines des sections lui étant attribuées sont le fait de ses disciples, sous sa probable supervision), mais aussi le Tanakh en privilégiant le sens simple des versets, s'adressant au débutant comme à l'érudit. Son retentissement sur le judaïsme est énorme : tout commentaire sur la Torah ou le Talmud postérieur au sien en est un super-commentaire à un degré ou l'autre. Il fixe des lois, dont la plus connue concerne la controverse sur l'agencement des textes dans les téfiline.

C'est également dans le monde ashkénaze en France que naît la littérature des Nizza'hon, arguments à utiliser lors d'une disputation avec des théologiens chrétiens, à la suite de la dispute de Paris remportée par Rabbenou Yehiel, mais qui s'achève tout de même par la crémation des Talmud en 1242. Cet évènement est la cause d'un intéressant codex rédigé par Moïse de Coucy (milieu du XIIIe siècle), le Sefer Mitsvot haGadol, en vue de sauvegarder l'enseignement halakhique du Talmud. Ce codex connaît un grand succès dans le monde Juif, avant d'être éclipsé par le Mishné Torah de Maïmonide

Le commentaire de Rachi devient à son tour l'objet de commentaires rédigés par les savants de France et d'Allemagne au cours des trois siècles suivants : les Tossefot (« Notes »), initiées par les gendres et petits-fils de Rachi, Rashbam (1085-1158), Rivam et Rabbenou Tam (1100-1171), et achevées avec Meïr de Rothenburg. Leurs commentaires prolongent souvent les débats du Talmud, et ont été surnommés le « Talmud de France. »

Les Juifs de Provence ont eux aussi développé une méthode d'exégèse propre, depuis Abraham ben David de Posquières et Zerakhia Halevi Gerondi à celle de Menahem Hameïri, qui recueille et synthétise l'ensemble des commentaires sur le Talmud jusqu'à son époque.

Littérature philosophique

Issus de la tradition talmudique, une nouvelle école de philosophes juifs émerge à partir du IXe siècle en Orient ou en Espagne, principalement Saadia Gaon, Salomon ibn Gabirol, Juda Halevi, Abraham ibn Ezra, Moïse Maïmonide. Ce dernier y occupe, là encore, la place la plus éminente.

La philosophie d’Aristote et de ses disciples joue un rôle important parmi ces philosophes. Ainsi Maïmonide conseille-t-il de lire – outre Aristote – Averroès, Al Farabi, Avicenne, ses commentateurs arabes[8]. Le néoplatonisme, véhiculé par Philon d’Alexandrie et Plotin en particulier, joue également un rôle important dans ce mouvement philosophique, notamment chez Ibn Gabirol et Abraham ibn Ezra.

À cause de ses liens avec la philosophie arabe qui lui est contemporaine, ce mouvement constitue ce que des historiens comme Maurice-Ruben Hayoun ou Stefan Goltzberg appellent le « moment arabe » dans la philosophie juive. Elle se pose deux types de questions, selon Goltzberg, « des questions inhérentes à la philosophie gréco-arabe auxquelles les penseurs juifs tâchent d’apporter une réponse, et des questions typiquement talmudiques thématisées à l’aide de concepts aristotéliciens », de sorte que s’opère une « rencontre entre deux genres littéraires (talmudique et philosophique) qui se sont fertilisés mutuellement[9]».

Toutefois Léo Strauss situe la philosophie juive médiévale dans une catégorie paradoxale, à cause du jeu qu’y produit l’ésotérisme (comme chez Maïmonide), ou la poésie (comme chez Ibn Gabirol), ou la critique de la philosophie (comme chez Juda Halevi), et d’une manière plus générale, à cause de soubassements étrangers à la philosophie classique, et présents dans la philosophie juive[10]

Dans son ouvrage De Somnis (Des rêves), Philon d’Alexandrie affirme que Dieu n’est pas connaissable par l’intelligence, ni saisissable par la sensibilité. Dieu reste à jamais indicible (arrêtos) et incompréhensible (akatalêptos), selon Philon[11]. Maïmonide reprend les mêmes bases. « L’existence [de Dieu] et l’existence de ce qui est hors de lui, ne s’appellent l’une et l’autre “existence” que par homonymie», selon Maïmonide[12]. Dieu n’est qu’une « manière de parler ». Dieu n’est qu’une métaphore ou qu’une allégorie, pour Maïmonide, qui précise : « Cela doit suffire aux enfants et au vulgaire pour établir dans leur esprit qu’il existe un être parfait, qui n’est point un corps, ni une faculté dans un corps[12]. »

Dans ces conditions, il est difficile de concevoir une véritable théologie juive, une théologie « positive », comparable à la théologie chrétienne classique. Dans le judaïsme, l’allégorie à la source de l’interprétation du langage « suppose tout à la fois l’existence de la vérité et l’épreuve de son absence : c’est parce qu’il est exilé du vrai que l’homme se fait allégoriste. Pour le christianisme, au contraire, c’est l’incarnation de Dieu qui fait l’allégorèse ; c’est parce que le divin est devenu visible, en la personne de Jésus-Christ, qu’elle apparaît possible et nécessaire », souligne Yves Hersant[13].

C’est ce qui a conduit des commentateurs modernes de Maïmonide comme Léo Strauss[10] ou Shlomo Pinès[14] à supposer que Maïmonide destinait ses professions de foi à des lecteurs respectables, mais peu instruits.

L’ésotérisme occupe une place fondamentale chez Maïmonide, notamment dans son ouvrage Le Guide des égarés, selon Léo Strauss[10], d’autant que Maïmonide se situait à une époque où la liberté d’expression n’était nullement acquise. Ce caractère « ésotérique » chez Maïmonide intègre pleinement la tradition juive, dans la mesure même où elle postule que le texte saint réclame toujours une interprétation, pour Strauss[10]. L’ésotérisme de Maïmonide fonde une « maïeutique », un questionnement appuyé, non sur la nécessité de la foi, mais sur celle de la loi et de sa rationalité, un questionnement destiné à « déterminer la vocation philosophique des hommes supérieurs que l'esprit du siècle fait tomber dans le désarroi », selon Pinès[14]. La maïeutique maïmonidienne, inscrite implicitement au cœur du Guide des égarés, ne se confond pas avec une « religion », pour Pinès[14].

Le discours de Maïmonide prend un aspect explicitement religieux pour répondre à des exigences d'ordre social, mais sans incorporer une croyance qui s’impose à soi d’elle-même. « Maïmonide parle de véracité, pas de croyance. Il dit ou, plutôt, sous-entend que la connaissance, et la connaissance seulement, de cet étant premier est le premier des commandements », en affirmant que « l’édifice des mondes repose sur un savoir premier, une pensée, un da’at, jamais sur une foi initiale », selon Bernard-Henri Lévy[15].

À partir du XIIe siècle, la philosophie juive se répand en pays chrétien (Espagne, France, etc.). Mais ses auteurs, comme Gersonide ou Hasdaï Crescas, se situent toujours à une place paradoxale en philosophie, dans la mesure où ils intègrent d’autres données dans leur pensée, selon Charles Mopsik. S’il y a bien un « souci philosophique » chez ces auteurs, pour Mopsik, ce souci appartient à une histoire parallèle à celle de la philosophie classique[16].

Littérature kabbalistique

Issue de la mystique juive antique, la Kabbale forme à partir du XIIe siècle, en France et en Espagne, une école où le « souci philosophique » est aussi important que la « mystique », proprement dite, de sorte que la Kabbale produit un phénomène toujours aussi paradoxal, en s’inscrivant « dans une perspective religieuse au sein de la philosophie », et « dans une perspective laïque au sein de la religion », selon Mopsik[16].

Les kabbalistes s’opposent à la doctrine rationaliste développée par les disciples de Maïmonide. Entre maïmonidiens et kabbalistes, les controverses empêchent, de fait, la formation d’une « religion », telle qu'on la conçoit en théologie, édifiée par une croyance, par des dogmes, par une instance suprême, centrale et doctrinale. Les kabbalistes ne sont pas pour autant anti-rationalistes. Mais ils s'appuient sur une mystique qui se refuse à confondre le Dieu d'Israël et la Raison.

Dieu est perfectible : Une faille a atteint Dieu tel que le conçoit Isaac l'Aveugle, l'un des premiers maîtres de la Kabbale. « Les malheurs de l’histoire, les désastres, les catastrophes collectives et individuelles ont pour origine cette sorte de brèche, de pgam (de dommage), à l’intérieur de la divinité », remarque Charles Mopsik[17]. Il va donc s’agir, pour les kabbalistes, d’influencer Dieu afin de réparer, autant que possible, la faille et le dysfonctionnement qu'elle cause, « comme des ingénieurs manient une machine sophistiquée », selon Mopsik[17]. Le principe qui détermine la Kabbale n'est pas le Logos (la Raison), mais le langage lui-même, pour Isaac l'Aveugle. Un principe qui requiert une méthode de pensée, attentive au langage et à tout ce qui émane du langage : les rêves, les songes éveillés, les extases, des transports mystiques, etc.

Gershom Scholem estime que la Kabbale constitue une espèce de « part maudite du judaïsme »[18], notamment parce qu'elle a été mal reçue, en général, par les autorités rabbiniques, au moins jusqu’au XVe siècle. Ses représentants médiévaux les plus célèbres sont Isaac l'Aveugle, Azriel de Gérone, Abraham Aboulafia, Joseph Gikatila, Moïse de Léon (l’auteur présumé du Zohar, l'ouvrage-phare de la Kabbale médiévale).

Les kabbalistes créent un mouvement où les variables sont importantes. Selon leur tempérament, ils poursuivent des objectifs qui diffèrent sur tel ou tel point de leur doctrine, et qui parfois s'opposent, signale Moshé Idel. Mais, contrairement à Scholem, Idel considère que la Kabbale forme « le cœur et la vie du judaïsme »[19].

« La Bible est un document chiffré, au sens où ses récits ne sont qu’un voile qui cache un système de pensée et un savoir très précieux portant sur la structure du monde, de l’homme et de Dieu[17]». Ce postulat se répand parmi les Juifs à partir du XIVe siècle, véhiculé par le Zohar et par ses commentateurs. La Kabbale prend alors une valeur aussi sainte que la Bible et le Talmud.

Avec l’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492, la Kabbale se diffuse largement et profondément dans la diaspora juive, véhiculée par les émigrés judéo-espagnols. Elle se développe en Italie, grâce à des auteurs comme Ménahem Recanati, puis en Orient à l’école de Safed, en particulier, où se regroupent ses représentants les plus connus, Joseph Caro, Moïse Cordovero (1522-1570), Isaac Louria (1534-1572), ce dernier prenant la place la plus éminente parmi les kabbalistes. Il aura une influence considérable sur le judaïsme moderne, et bien au-delà du judaïsme.

Les controverses entre maïmonidiens et kabbalistes n’interdisent pas les influences mutuelles. Ainsi Moshé Idel signale que « la conception de Maïmonide concernant Dieu et la nature » a profondément marqué Abraham Aboulafia et son disciple Joseph Gikatila, deux des plus grands kabbalistes[20]. Cette conception maïmonidienne de Dieu et de la nature, Baruch Spinoza la trouvera, à son tour, dans l’œuvre de Gikalita, et « forgera à partir d’elle la fameuse formule Deus sive natura (Dieu sinon la nature) », selon Idel[20]. « Le cheminement d’une idée maïmonidienne, à travers plusieurs textes kabbalistiques jusqu’à Spinoza, est soigneusement retracé », observe Mopsik, qui suit Idel sur ce point[21]. Spinoza aura également une influence considérable sur le judaïsme moderne, dans sa veine laïque, et sur le sionisme en particulier.

Littérature poétique

Dans la tradition juive, les commentaires des textes saints, la philosophie et la poésie se retrouvent dans la même personne : c'est notamment le cas pour Salomon ibn Gabirol, et des grandes figures du judaïsme que furent Moïse Maïmonide, Abraham Aboulafia, Isaac Louria, etc.

Notes et références

- (he) Noah Aminoah, À propos des ères de développement de la Torah orale, in Bessade Hemed, Kislev 5739 (décembre 1979)

- Shlomo Katz, R' Nissim ben Yaakov z"l ("Rav Nissim Gaon"), in Hamaayan - Vayeitzei, xii:7, 1997

- la Provence ne se situe pas alors dans les limites du royaume de France et le Languedoc bénéfice d’un régime particulier, dû à la bienveillance des comtes de Toulouse pour les Juifs

- Charles Mopsik, Talmud. Petite encyclopédie de Charles Mopsik, publiée en ligne

- (he) Israël M. Ta-Shma, Minhag Ashkenaz Hakadmon, juin 1992, (ISBN 965-223-787-6)

- Gerald J. Blistein, Halakha, dans La civilisation du judaïsme, sous la direction de Shmuel Trigano, L’Eclat, 2015

- Charles Mopsik, Cabale et Cabalistes, Albin Michel

- Steven Harvey, « Arabic into Hebrew: The Hebrew translation movement and the influence of Averroes upon medieval Jewish thought » dans The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 2003

- Stefan Goltzberg, Trois moments de la philosophie juive, dans Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, 22 | 2011

- Léo Strauss, La persécution et l'art d'écrire, traduit de l’anglais, Presses-Pocket, 1989

- Philon d’Alexandrie, De Somnis, I, 67

- Maïmonide, Guide des égarés, Livre I, chap. XXXV

- Yves Hersant, Entre image et idée : Winckelman allégoriste, Minuit, Paris, 1996

- Shlomo Pinès, Quelques réflexions sur Maïmonide Préface au Livre de la connaissance (premier livre du Mishné Torah), traduit de l'hébreu et annoté par V. Nikiprowetsky et A. Zaoul,, PUF, 1961, réédition dans la collection Quadrige en 1990

- Bernard-Henri Lévy, L’Esprit du judaïsme, Grasset, 2016

- Charles Mopsik, Philosophie et souci philosophique, dans Les Chemins de la cabale, L’Eclat, 2004

- Charles Mopsik, La Cabale (synopsis). Association Charles Mopsik en ligne.

- Edouard Waintrop, Cabale contre cabale, Libération, 31 décembre 1998

- Moshé Idel, La Cabale : nouvelles perspectives, (traduit de l’anglais par Charles Mopsik), Le Cerf, Paris, 1998.

- Moshé Idel, L’expérience mystique d’Abraham Aboulafia, Le Cerf, 1989

- Charles Mopsik, Chemins de le Cabale, L’Eclat, 2004

- Portail de la culture juive et du judaïsme