Réforme grégorienne

La réforme grégorienne est une politique menée durant le Moyen Âge sous l'impulsion de la papauté. Si les historiens admettent que le pape Léon IX (1049-1054) a commencé le redressement de l'Église, c'est néanmoins le pape Grégoire VII (1073-1085) qui a laissé son nom à la réforme. De plus, les efforts pour sortir l'Église catholique d'une crise généralisée depuis le Xe siècle se poursuivent bien après le pontificat de Grégoire VII. Ainsi, l'expression « réforme grégorienne » peut paraître impropre puisqu'elle ne s'est pas limitée à quelques années mais concerne au total près de trois siècles.

Pour les articles homonymes, voir Réforme.

Ne doit pas être confondu avec Calendrier grégorien.

Elle comporte quatre projets principaux. Tout d'abord l'affirmation de l'indépendance du clergé : les laïcs ne peuvent plus intervenir dans les nominations. Ce point ne va pas sans conflits, notamment entre le pape et les empereurs germaniques qui se considèrent comme les représentants de Dieu sur terre (Querelle des Investitures).

Le second point est la réforme du clergé, pour que celui-ci suscite le respect. Le clergé est mieux instruit et l'Église impose le célibat des prêtres ainsi que le mariage chrétien pour les laïcs.

La réforme grégorienne voit également l'affirmation du rôle du pape : à partir du XIe siècle, le pape met en place une structure centralisée autour de la papauté. En 1059, le pape Nicolas II crée le collège des cardinaux qui élit le nouveau pape. De plus, on voit se développer la curie pontificale qui contrôle ce qui se fait dans l'Église. Enfin, le pape multiplie les interventions pontificales. L'une des plus connues est matérialisée par le Décret de 1059 réformant l'élection pontificale et interdisant le nicolaïsme et la simonie.

Enfin, le dernier point de la réforme met en œuvre la garantie du travail des moines tout en contrôlant les comptes de l’Église, qui est un sujet très polémique à l'époque.

Contexte historique

L'Église aux Xe et XIe siècles

Dans l'Occident de la fin du premier millénaire, les invasions sarrasines et scandinaves ont ébranlé l'ordre carolingien. Au Xe siècle, la dynastie ottonienne de ce que l'on appellera plus tard le Saint-Empire romain germanique se pose en héritière des Carolingiens. Otton Ier intervient dans les affaires des autres États et aussi dans les affaires religieuses. Ainsi, il a déposé deux papes, Jean XII et Benoît V. Son petit-fils Otton III impose son ancien précepteur Gerbert qui devient pape sous le nom de Sylvestre II[1].

Plus généralement, Jacques Le Goff caractérise la chrétienté du XIe siècle par l'effondrement de l'organisation carolingienne et l'effacement de la papauté : les empiétements du pouvoir temporel ne sont pas le seul fait de l'empereur, d'une façon plus générale, les grands laïcs ont mis la main sur l'Église. La conséquence en est que le trafic des charges ecclésiastiques se généralise. Les prêtres vendent les sacrements, s'adonnent au trafic des reliques et en tirent des revenus substantiels. C'est ce qu'on appelle la simonie. Si les empereurs du Saint-Empire ont accaparé le droit d'investiture du pape, les rois capétiens vendent des évêchés et, après la conquête de l'Angleterre, les rois normands distribuent à leurs fidèles les sièges épiscopaux anglais. En outre, le mariage des prêtres se généralise en France, en Allemagne et en Italie[2].

Crise de l'Église (Xe et XIe siècles)

Avec le déclin du pouvoir carolingien et les invasions scandinaves en Occident, l'Église souffre à divers degrés de maux et de désordres.

Le premier est la féodalisation du clergé : de nombreux évêques et abbés sont devenus des seigneurs ; cela implique une insertion des prélats dans le système féodo-vassalique. Des principautés ecclésiastiques se sont formées à l'est de la France actuelle. L'archevêque de Reims est très puissant et possède des prérogatives comtales (ban, pouvoir de frapper monnaie, de lever les impôts). Ils doivent prendre en main la sécurité à l'intérieur de leur domaine. Les paroisses rurales tombent aux mains des seigneurs ou de simples chevaliers qui nomment à leur tête des desservants peu instruits, parfois des serfs. À l'ouest du royaume, les princes contrôlent leur clergé : par exemple, le duc de Normandie donne l'investiture aux évêques de sa principauté. Les évêques sont donc devenus des vassaux du duc et doivent par conséquent les mêmes services que les vassaux laïcs : l'ost, c'est-à-dire le service armé. Certains clercs participent donc aux combats. On voit des évêques normands prendre part à la bataille de Hastings en 1066 : l'évêque Odon de Bayeux, demi-frère du duc de Normandie, et Geoffroy de Montbray, évêque de Coutances. Les clercs s'éloignent ainsi de leurs fonctions pastorales et religieuses.

Le second désordre ressenti est le nicolaïsme qui atteint quelques évêchés : le principe du célibat et de la chasteté est battu en brèche en plusieurs endroits. En Normandie et en Bretagne, l'archevêque Robert d'Évreux, de la dynastie ducale, a eu un fils, comte d'Évreux.

La simonie est également présente : à quelques exceptions près (duché de Normandie par exemple), la simonie sévit partout. Les prêtres vendent les sacrements, s'adonnent au trafic des reliques et en tirent des revenus substantiels. Un des plus célèbres est Manassé de Reims.

Enfin, l'époque voit l'apparition d'hérésies : elles sont limitées et ne portent pas de nom précis. En 1022, le roi de France Robert le Pieux fait condamner au bûcher des hérétiques.

Face à tous ces problèmes, certains monastères essaient de remettre de l'ordre, dès les années 1020 (réforme clunisienne). Puis, la papauté décide d'intervenir, à partir de Léon IX.

Prémices du renouveau

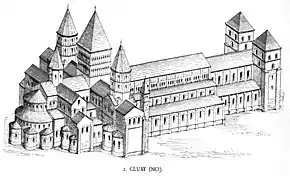

Le monastère de Cluny, fondé en 909, donne le signal de la réforme. L'abbaye devient la tête de l'Ordre de Cluny qui impose sa réforme à partir de la règle bénédictine à de nombreux monastères. À la fin du XIe siècle, on en compte plus de mille deux cents en France, dans l'Empire et en Italie. Cluny devient une puissance de la chrétienté. Ce qui fait l'originalité de Cluny, c'est que l'abbaye est indépendante de toute autorité civile ou religieuse[3].

La papauté s'émancipe de l'Empire à partir de 1049, élection du pape Léon IX. Ce dernier avait été choisi par l'empereur Henri III sur les conseils de Hildebrand qui était déjà lui-même le partisan le plus convaincu de l'indépendance de la papauté. C'est une époque où les tensions sont particulièrement vives entre l'empereur et la population romaine qui n'hésite pas à assassiner les papes nommés par celui-ci[4]. Influencé par la réforme clunisienne, Léon IX a l'habileté de se faire élire aussi par la population romaine. Il choisit à son tour comme conseiller Humbert de Moyenmoutier, lui aussi fervent partisan de l'accroissement du pouvoir pontifical et nomme Hildebrand sous-diacre, chargé de l'administration des revenus du saint-siège. Dès le début du règne de Léon IX, pour affirmer la suprématie du souverain pontife, on cherche à élaborer des textes qui font référence à la Bible pour étayer la prééminence du successeur de Pierre. Un successeur de Léon IX, Nicolas II, s'enhardit en confiant l'élection du pape à un collège de cardinaux. Après le pontificat d'Alexandre II, qui doit affronter l'antipape Pascal III, Hildebrand, élu pape en 1073, prend le nom de Grégoire VII. C'est par simple notification qu'il prévient l'empereur Henri IV de son élection[1].

L'éloignement, puis la rupture entre les églises d'Occident et d'Orient que l'on situe symboliquement en 1054 n'est pas sans rapport avec la réforme de l'Église que l'on associe à Grégoire VII. Né de querelles en apparence minime, pain azyme, mariage des prêtres, filioque, le schisme de 1054 se révèle définitif. Tout se passe comme si les Occidentaux, en prenant l'initiative de la rupture, avaient voulu rendre indépendante de l'Orient l'Église qu'ils voulaient réformer[2].

Affrontement du pape et de l'empereur

En 1073, Henri IV est un jeune homme de 23 ans. À l'instar de ses prédécesseurs, il se considère comme le porteur de la tradition carolingienne. La condamnation, lors du concile romain de 1075, de l'investiture des évêques par les laïcs provoque l'incompréhension d'Henri IV devant cette violation de la coutume. Citant Tertullien, Grégoire VII lui réplique : « Le Christ n'a pas dit Je suis la coutume, il a dit Je suis la vérité »[1].

Devant ce qu'il ressentait comme une menace contre ses prérogatives, Henri IV réunit un concile à Worms en 1076 ; le concile destitue le pape. Grégoire VII réplique en excommuniant l'empereur et en déliant ses sujets de leur fidélité. Il oblige ainsi l'empereur à venir se repentir et faire pénitence à Canossa en 1077. Le pape et l'empereur continuent à s'affronter jusqu'à la mort du premier, en 1085. Grégoire VII se montre intransigeant sur la « théocratie pontificale » : l'auctoritas du pape est supérieure à la potestas du roi. De son côté, Henri IV défend la « théocratie royale » : l'empereur tient son pouvoir de Dieu seul, et l'Église et l'État se trouvent confondus[1].

Le conflit ne se termine qu'en 1122 avec le concordat de Worms mais il rebondira avec la lutte du sacerdoce et de l'Empire qui durera jusqu'au milieu du XIIIe siècle.

La réforme de Léon IX à Urbain II (1049-1099)

Léon IX (1049-1054)

L'autorité de l'empereur est faible sur ses vassaux et pendant le règne d'Henri III, une puissante famille romaine, celle des comtes de Tusculum est maitresse de la ville. Habituée à faire élire le pape, elle tente de reprendre ses prérogatives. Critiquant la faible moralité des papes désignés par l'empereur, elle fait élire un pape concurrent, obligeant l'empereur à intervenir militairement et à réunir un grand concile le pour démettre les papes concurrents[4]. Mais cela ne suffit pas, coup sur coup deux papes désignés par l'empereur sont assassinés (Clément II et Damase II). Le nouveau candidat envoyé par l'empereur a la finesse de demander aux Romains de l'élire, ce qui leur convient : il est élevé à la charge pontificale sous le nom de Léon IX le [4]. Élevé dans l'esprit de la réforme monastique, il conclut que c'est l'indignité des papes précédents qui leur a valu leur désaveu par les Romains et leur déchéance. Il s'entoure de réformateurs et, en particulier, il nomme un clunisien, Hildebrand (le futur Grégoire VII), sous-diacre et le charge de l'administration des revenus du Saint-Siège, proche de la faillite[5]. Hildebrand, agissant en véritable éminence grise, est à l'origine des actes les plus importants du pontificat de Léon IX et de ceux de ses successeurs (Victor II (1055-1057), Étienne IV (1057-1058), Nicolas II (1058-1061), Alexandre II (1061-1073))[6]. De fait, Hildebrand lance la réforme grégorienne vingt-cinq ans avant de devenir pape lui-même.

Léon IX meurt en 1054, mais une délégation romaine comprenant Hildebrand parvient à convaincre Henri III de choisir Victor II. Le parti réformateur reste donc dans l'entourage du Saint-Siège, mais le pape reste choisi par l'empereur. Victor II reste très fidèle à Henri III, mais son ministère ne dure que deux ans et il décède quelques mois après l'empereur. Après avoir présidé aux obsèques impériales le , Victor II est, le suivant, le principal artisan de l'élection du jeune fils de six ans d'Henri III comme empereur, sous le nom d'Henri IV, et met en place la régence d'Agnès d'Aquitaine, veuve de l'empereur.

Nicolas II (1059-1061)

À la mort de Victor II, en 1057, le parti réformateur profite de la disparition de Henri III et de la minorité de Henri IV pour faire élire Étienne IX puis Nicolas II, en 1059, sans l'assentiment impérial[5]. En avril 1059, le nouveau pape décrète que seuls les cardinaux peuvent nommer le nouveau pape[5] et que ce choix serait ratifié par acclamation par le clergé et le peuple de Rome[5]. Il y a en fait deux types de cardinaux : les cardinaux évêques (au nombre de 7), et les prêtres cardinaux (au nombre de 28 en théorie). L'élection est réservée au collège des cardinaux évêques où les réformateurs sont majoritaires, alors qu'ils sont minoritaires dans celui des prêtres cardinaux[7].

Le décret élimine donc l'empereur dans le choix du pontife. Le même décret de Nicolas II interdit aux prêtres de se marier et ordonne aux mariés de répudier leur femme (nicolaïsme) et il interdit à ceux-ci de revendre leur pouvoir spirituel (simonie).

Grégoire VII (1073-1085)

La réforme grégorienne a commencé avant le pontificat de Grégoire VII. Ainsi, c'est Nicolas II qui, par décret, en 1059, institue la nomination d'un nouveau pape par les seuls cardinaux, éliminant donc l'empereur dans le choix du pontife. Le même décret de Nicolas II interdit l'investiture laïque des églises (simonie) et l'assistance aux messes dites par des clercs mariés ou concubinaires (nicolaïsme)[2].

En 1075, lorsque Grégoire VII écrit (mais ne publie pas[8]) une série de vingt sept brèves propositions connues sous le nom de Dictatus papæ, il va beaucoup plus loin que la simple affirmation de l'indépendance pontificale, il propose l'instauration d'une théocratie pontificale beaucoup plus radicale. Selon la proposition XII, le pape serait habilité à déposer les empereurs[2].

La réforme de Grégoire VII rencontre l'hostilité des princes. En 1076, l'empereur Henri IV dépose Grégoire VII qui n'hésite pas à excommunier l'empereur. Henri IV est finalement contraint à demander le pardon du pape lors de la Pénitence de Canossa en . Mais la lutte ne s'arrête pas, le pape renouvelle ses excommunications et l'empereur fait élire alors un antipape, Clément III. La querelle des Investitures n'est pas terminée à la mort de Grégoire VII en 1085. Le conflit ne prend fin qu'à la suite de longues tractations, à l'occasion d'une réunion organisée à Worms en 1122. Un Concordat est établi entre le Saint-Office et l'empereur de Germanie Henri V.

L'empereur Henri IV n'est pas le seul à tenter de s'opposer aux réformes du pape dont les décisions sont également mal accueillies par une partie du clergé, surtout le haut-clergé et par l'ensemble des princes, néanmoins, la réforme réussit. Des solutions de compromis permettent de distinguer l'investiture spirituelle, soustraite aux princes et l'investiture temporelle, toujours conférée par celui-ci. Après l'acceptation du principe par le roi d'Angleterre, le roi de France et l'empereur d'Allemagne, le pape Calixte II fait ratifier ce qu'il considère comme la « liberté de l'Église » par le premier concile du Latran[2].

Jusqu'au XIe siècle, il y avait en Occident des Églises en communion avec Rome beaucoup plus qu'une Église catholique dirigée par le pape. Les papes du XIe siècle font de Rome le siège d'un véritable gouvernement de l'Église latine. Pour faire triompher la réforme, ils forgent la monarchie pontificale. La réforme grégorienne institue un pape souverain, chef de l'Église universelle, exerçant sur tous ses membres la plénitude du pouvoir (plenitudo potestatis) disposant des glaives spirituel et temporel. À partir d'Innocent III, l'Église est considérée par tous comme une monarchie élective, universelle et absolue, assimilée à la Cité de Dieu sur la terre. Le pape peut déposer, rétablir ou déplacer les évêques, ériger les abbayes, reconnaître les ordres religieux[8].

Œuvre d'Urbain II (1088-1099)

Au terme du bref pontificat de Victor III, successeur de Grégoire VII, Eudes de Châtillon convoque les évêques partisans de la Réforme grégorienne à Terracina, dans le Latium : Rome est aux mains des partisans de Clément III. Là, il est élu pape puis consacré le sous le nom d'Urbain II. Son premier acte est d'affirmer solennellement sa fidélité à l'œuvre de Grégoire VII ; il renouvelle les condamnations de ce dernier en matière de discipline ecclésiastique : simonie (trafic de biens spirituels), nicolaïsme (« incontinence » du clergé) ou encore investiture des clercs par les laïcs. En revanche, il se montre plus souple que Grégoire, notamment sur les cas de clercs ordonnés par des évêques simoniaques ou schismatiques : il considère leur ordination comme valide, s'attirant ainsi les critiques de théologiens comme Bonizo de Sutri (en), Deusdedit ou Bruno de Segni. Pour rendre plus souples les condamnations, il applique la doctrine de la dispense selon Yves de Chartres. Il ménage Guillaume II d'Angleterre en conflit avec Anselme, l'archevêque de Cantorbéry qui veut assurer l'indépendance de l'Église vis-à-vis du roi. Dans la même logique, il conforte la papauté en faisant des royaumes hispaniques et de la Sicile des États vassaux du Saint-Siège. Urbain II continue à s'appuyer sur l'Ordre de Cluny et les souverains.

Sa position est difficile. Il ne peut rentrer à Rome, occupée par Clément III. Il tente de la reprendre en 1089, mais est chassé par Henri IV l'année suivante. Par sa politique modérée en France et en Angleterre, il crée un parti romain en sa faveur, isole l'empereur. Il doit affronter personnellement le schisme du parti impérial, dont il triomphe avec l'aide de Conrad, fils d'Henri IV. En 1093, Urbain II peut regagner Rome. Il achète la reddition du palais du Latran l'année suivante, et fait tomber le château Saint-Ange en 1098, parachevant ainsi sa reconquête de la ville.

Sa politique devient alors plus rigoureuse. L'exemption, qui place les abbayes sous la responsabilité directe du pape, est largement pratiquée, concerne tous les établissements clunisiens. Les chanoines réguliers sont créés, les légats réutilisés, les primats instaurés. Il préside les conciles de Plaisance et de Clermont en 1095. Pendant le premier, il invalide toutes les ordinations effectuées par Guibert de Ravenne après sa condamnation. Il condamne également les thèses de Bérenger de Tours qui affirme, contre la thèse de la transsubstantiation, le caractère symbolique de la présence du Christ dans l'eucharistie. Enfin, répondant à l'appel de l'empereur byzantin Alexis Ier Comnène, il exhorte les chrétiens d'Occident à défendre ceux d'Orient. La réforme grégorienne commence à aboutir, l'Église est indépendante et Clément III est isolé.

Les valeurs de l'Église s'affirment dans la société féodale. L'action des rois est influencée par le serment du sacre: maintenir la justice, défendre les faibles. Les pillages, guerres privées sont combattues par la Paix de Dieu avec des ligues pour la paix, des forces de polices organisées par les évêques. Urbain II consacre la trêve de Dieu au concile de Clermont en 1095, qui suspend la guerre aux temps consacrés.

À Clermont, le , devant 13 archevêques et 225 évêques, Urbain II réitère la condamnation de l'investiture laïque et interdit aux clercs de rendre hommage à un laïc, même un roi. Il proclame solennellement la trêve de Dieu, déjà annoncée dans des synodes précédents. C'est aussi à cette occasion qu'il renouvelle l'excommunication prononcée par l'évêque Hugues de Lyon contre le roi de France Philippe Ier pour son remariage avec Bertrade de Montfort. Enfin, le , il prêche la Croisade, conçue par lui comme un moyen d'unifier la chrétienté occidentale sous l'autorité pontificale. Il en fixe le début au ; pour en assurer la direction spirituelle, il nomme Adhémar de Monteil, évêque du Puy, le commandement militaire revenant à Raymond IV de Toulouse. Parallèlement, il encourage la Reconquista ou reconquête de l'Espagne occupée par les Maures. Cet appel apparaît en contradiction avec les valeurs ancestrales de l'Église. C'est en réalité une évolution logique. La guerre sainte était apparue avec l'empereur, afin d'agrandir l'espace chrétien. Dans un monde féodal où les rapports de puissance se jouent par la force (la diplomatie est inexistante), la guerre sainte permet à la chevalerie d'aller faire la guerre ailleurs. La croisade est en fait une tentative de pacification et une continuation de la Réforme grégorienne sur l'émancipation du pouvoir religieux de celui des clercs. Pour la motiver, Urbain II accorde l'indulgence plénière, la rémission de tous les péchés. Il développe ses objectifs dans plusieurs lettres aux clergés de différentes régions d'Europe. L'engouement est grand, relayé par des prédicateurs comme Pierre l'Ermite, suivi par près de 150 000 hommes. Les armées partent au cri de « Dieu le veut ! ».

Urbain II meurt le , avant d'apprendre la nouvelle de la conquête de Jérusalem, tombée le . Il est béatifié le par Léon XIII.

Structures de l'Église à l'issue de la réforme grégorienne

Ce qu'on appelle la « réforme grégorienne » comporte trois aspects.

D'abord l'affirmation de l'indépendance du clergé : les laïcs ne peuvent plus intervenir dans les nominations. Ensuite une réforme du clergé incluant une meilleure instruction et le célibat des prêtres auquel fait pendant le mariage chrétien pour les laïcs. Enfin l'affirmation du rôle du pape.

Cardinaux

Longtemps, les papes avaient eu pour conseil élargi le synode romain, c'est-à-dire une assemblée représentative des clercs et des fidèles de l'Église locale de Rome. Ce synode se réunissait pour l'anniversaire de l'élection du pape ou au moment du carême. C'est cette assemblée qui sert d'instrument pour mettre en œuvre les premières réformes du XIe siècle. Peu à peu, le « conseil restreint », composés des « clercs cardinaux », c'est-à-dire les plus éminents prend le pas sur le synode romain et l'élimine définitivement. En 1061, Alexandre II est le premier pape à être élu par les cardinaux. Cette prérogative exclusive du collège des cardinaux est officiellement inscrite dans le canon I du troisième concile du Latran, en 1179. Dès lors, les cardinaux forment un collège dont les membres viennent immédiatement après le pape dans la hiérarchie. Au premier concile de Lyon, en 1245, et au deuxième concile de Lyon, en 1274, ils ont le pas sur les primats des églises nationales[8].

Curie romaine

Le camérier (que l'on appellera plus tard camerlingue) devient le véritable chef de la trésorerie pontificale. Il dirige la Chambre apostolique, nouveau bureau créé pour centraliser les produits de la fiscalité et mettre de l'ordre dans les finances. En outre, des fonctionnaires spéciaux sont créés pour résoudre les cas réservés à l'absolution pontificale. Des tribunaux commencent à se former. Au XIIe siècle, les « auditeurs des causes du sacré palais » (auditores causarum sacrii palatii) constituent l'« auditorium » de la curie romaine, c'est-à-dire du gouvernement pontifical. La pénitencerie est un autre service qui se constitue entre le XIe et le XIIIe siècle. C'est l'embryon du tribunal suprême de la Signature apostolique. Le prêtre pénitencier qui a le pouvoir d'absoudre dans les cas réservés au pape devient un des personnages les plus importants de la curie[8].

Revenus pontificaux

Les revenus pontificaux sont de deux origines différentes : ou bien ils proviennent de taxes propres aux États pontificaux, ou bien il s'agit d'impôts ecclésiastiques prélevés dans les différentes sphères de la chrétienté. Entre les deux catégories, l'Église perçoit le denier de Saint-Pierre en Angleterre, en Pologne, en Hongrie et dans les pays scandinaves[8].

Parmi les revenus en provenance de l'Église, on peut compter les contributions des églises et des monastères exempts, les droits de pallium versés par les nouveaux archevêques, les servitia communia payés par les évêques et les abbés à leur entrée en charge et qui se montent à un tiers d'une année de revenu, et enfin les droits de visite (visitationes) à payer lors de la visite ad limina des archevêques, obligatoires à partir du XIIe siècle, visite au cours de laquelle ils doivent notamment rendre des comptes[8].

Sur décision de Nicolas IV, à partir de la fin du XIIe siècle, le collège des cardinaux dispose de la moitié environ des revenus pontificaux et intervient dans la nomination des collecteurs pontificaux et dans le contrôle de la perception[8].

Droit canonique

Depuis les origines du christianisme, différents auteurs s'étaient livrés à « l'inventaire des auctoritates »[9], c'est-à-dire, des textes faisant autorité en matière de droit et de jurisprudence ecclésiastique. À l'occasion de la querelle des investitures, des centres spécialisés se créent, comme l'école de Bologne, à la fin du XIe siècle. Un moine camaldule, Gratien, dont la vie reste peu connue, entreprend avec une équipe de collaborateurs de rassembler des milliers de textes concernant le droit et la discipline de l'Église. Cette compilation de textes classés et commentés est connue sous le nom de Concordia discordantium (« Concordance de canons discordants ») ou Decretum Gratiani, ouvrage dont l'objectif initial était l'enseignement, mais qui fait vite autorité dans les tribunaux ecclésiastiques. Les Décrétales de Grégoire sont ensuite constituées par le dominicain Raymond de Peñafort sur ordre de Grégoire IX pour rassembler quelques décrétales postérieures au décret de Gratien. Ce droit canonique donne à la papauté des bases sûres pour l'action[8].

Évêques

Les évêques deviennent moins dépendants des princes laïques, mais plus dépendants de Rome. En 1234, le pape Grégoire IX impose aux archevêques de se déplacer à Rome pour y recevoir le pallium et faire un serment d'obédience. Les chapitres des chanoines cathédraux deviennent les collèges électoraux naturels des évêques de la même façon que le collège des cardinaux pour le pape. Lors de ses visites sur le terrain l'évêque contrôle l'état des lieux, des objets, des livres sacrés et des vêtements liturgiques. En même temps, il fait ses prédications et distribue la confirmation. Pour l'assister, l'évêque désigne des vicaires généraux, révocables ad nutum (sans préavis)[8].

Les revenus de l'évêque proviennent des biens affectés à sa charge, la mense épiscopale et des taxes collectées sur les clercs. Les clercs perçoivent en effet la dîme sur toutes les récoltes, et le tiers de cette dîme tombe dans les caisses de l'évêque[8].

Conséquences de la réforme grégorienne

La réforme, en mettant l'accent sur la supériorité du Spirituel sur le Temporel, a en effet suscité dans de nombreuses régions un anticléricalisme virulent favorisant le développement des hérésies, les laïcs étant notamment sensibles aux discours dénonçant l'enrichissement du clergé à leur détriment, l'indignité morale des clercs ou l'insuffisance de leur zèle pastoral[10].

Dans différents pays

En France, le processus de féodalisation des clercs s'arrêta. Yves de Chartres distingue l'investiture temporelle (par le roi pour les biens matériels) et spirituelle ou par la crosse (accordé par le peuple, le clergé et conférée par le métropolitain).

En Angleterre, le roi exige un serment de fidélité de la part des clercs.

Dans l'Empire, après de longues discussions entre le pape et l'empereur Henri V, le compromis du concordat de Worms fut finalement accepté en 1122. C'est la fin de la querelle des investitures. Mais en 1152 débute la lutte du sacerdoce et de l'Empire dont l'enjeu est la domination sur la chrétienté occidentale.

Les relations avec le patriarcat de Constantinople se détériorent, car les chrétiens d'Orient y voient une forme d'autoritarisme spirituel et de renversement graduel des traditions.

Renouveau dans l'Occident du XIIe siècle

Le médiéviste Jacques Verger note que le renouveau récent de l'histoire religieuse des XIe et XIIe siècles, inauguré d'abord en Italie, puis étendu à tous les pays d'Europe occidentale, a complètement modifié l'étude de cette période. « Tous les historiens sont aujourd'hui d'accord pour voir dans la réforme de l'Église un grand mouvement de renouveau religieux qui s'étend sur la plus grande partie des XIe et XIIe siècles »[11]. En ce sens, au-delà encore des traductions de textes gréco-arabes qui ont eu lieu pendant cette période, la réforme grégorienne a été un facteur essentiel de renouveau culturel en Occident pendant toute cette période.

Notes et références

- Antonin-Marcel Henry et Jean Chélini, La longue marche de l'Église, Elsevier-Bordas, 1981, p.198-200.

- Jacques Le Goff, « Le christianisme médiéval », dans Histoire des religions, Tome 2, Gallimard, coll. « La Pléiade », p.811-815.

- Jacques Le Goff, Le christianisme médiéval, dans Histoire des religions, Tome 2, Gallimard, coll. La Pléiade, p.807

- Prosper Alfaric, Un pape alsacien: Léon IX d'Eguisheim, Annuaire de la Société Historique, Littéraire et Scientifique du Club Vosgien, volume I (1-2), Strasbourg Imprimerie Alsacienne 1933, Encyclopédie universelle

- Michel Balard, Jean-Philippe Genet et Michel Rouche, Le Moyen Âge en Occident, Hachette 2003, p. 176

- MM. Berthelot, Hartwig Derenbourg et F.-Camille Dreyfus, Le pape Grégoire VII, La Grande encyclopédie : inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts par une société de savants et de gens de lettres, Paris, Société anonyme de La Grande encyclopédie, 1885-1902, Encyclopédie universelle

- En 1081 le décret sera élargi aux prêtres cardinaux.

- Antonin-Marcel Henry et Jean Chélini, La longue marche de l'Église, Elsevier-Bordas, 1981, p.114-117

- Gabriel Le Bras, Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident, Prolégomènes, Paris, 1956.

- Jean-Marie Mayeur, Marc Venard, Luce Pietri, André Vauchez, Histoire du christianisme, Fleurus, , p. 461

- Jacques Verger, La Renaissance du XIIe siècle, Cerf, 1999, p.18-19

Voir aussi

Ouvrages classiques

- Fliche, La réforme grégorienne, 3 vol., Paris-Louvain, 1924-1937.

- G. Tellenbach, Libertas, Kirche und Weltordnung im Zeitalter des Investiturstreites, Stuttgart, 1936.

Ouvrages modernes

- Joël Chandelier, L'Occident médiéval : D'Alaric à Léonard (400 - 1450), Éditions Belin, coll. « Mondes anciens », , 700 p. (ISBN 978-2-7011-8329-9), chap. 6 (« La révolution de l'Église (1050-1300) »), p. 282-331.

- Tristan Martine, Jérémy Winandy (dir.), La réforme grégorienne : une « révolution totale » ?, Paris, Classiques Garnier, 2021

- Sylvain Gouguenheim, La réforme grégorienne. De la lutte pour le sacré à la sécularisation du monde, Temps Présent, Paris, 2010

- Jean Chélini, Histoire religieuse de l'Occident médiéval, 1968, Nouvelle bibliographie, 1991, rééd. coll. « Pluriel », 1997

- André Vauchez éd., Histoire du christianisme des origines à nos jours, t. V, Apogée de la papauté et extension de la chrétienté (1054-1274), Desclée, Paris, 1993

Articles connexes

- Portail du Moyen Âge

- Portail du catholicisme