Panzerkampfwagen VI Tiger

Le Tiger I (Tigre I en français), abréviation de Panzerkampfwagen VI Tiger Ausführung E - Sonderkraftfahrzeug 181, est un char de combat lourd allemand, en service de 1942 à 1945. C'est l'un des chars les plus connus de la Seconde Guerre mondiale.

| Panzerkampfwagen VI Tiger I Ausf. E F (Sd.Kfz. 181) | |

_cropped.jpg.webp) Un Tigre I de la schwere SS Panzer-Abteilung 101 photographié par la propagande allemande dans le Nord de la France. | |

| Caractéristiques de service | |

|---|---|

| Type | Char lourd |

| Service | – 1945 |

| Utilisateurs | |

| Conflits | Seconde Guerre mondiale |

| Production | |

| Concepteur | caisse : Henschel tourelle : Krupp |

| Année de conception | 1937 |

| Constructeur | Henschel (assemblage final) |

| Production | à |

| Unités produites | 1354 |

| Variantes | Bergetiger (char de dépannage) Sturmtiger (canon d'assaut lourd) Panzerbefehlswagen Tiger (char de commandement) |

| Caractéristiques générales | |

| Équipage | 5 (chef de bord, conducteur, tireur, chargeur, opérateur-radio) |

| Longueur | 6,31 m (caisse) 8,45 m (avec le canon pointé à 12 h) |

| Largeur | 3,72 m avec les chenilles de combat |

| Hauteur | 3 m |

| Masse au combat | 57,25 tonnes en ordre de combat |

| Blindage (épaisseur/inclinaison) | |

| Blindage | caisse et superstructure avant supérieur: 100 mm

caisse et superstructure avant inférieure : 102 mm |

| Armement | |

| Armement principal | un canon de 88 mm Kw.K. 36 L/56 (92 obus) |

| Armement secondaire | deux ou trois mitrailleuses MG 34 de 7,92 mm (4 800 cartouches) des lanceurs de grenades/mines/fumigènes ou mortier |

| Mobilité | |

| Moteur | Maybach HL 210 P45 Maybach HL 230 P45 (à partir du 251e exemplaire) |

| Puissance | 650 ch (478 kW) à 3 000 tr/min (HL 210) 700 ch (514 kW) à 3 000 tr/min (HL 230) |

| Transmission | boîte de vitesses à présélection Maybach Olvar Type OG 40 12 16 à 12 rapports (8 AV et 4 AR) avec une direction assistée hydrauliquement Argus Lenkapparat L, ST, 0, 2 à double différentiel |

| Suspension | barres de torsion |

| Vitesse sur route | 45 km/h 9,2 km/h en marche-arrière |

| Vitesse tout terrain | 20 km/h |

| Puissance massique | 11 ch/tonne à 12 ch/tonne |

| Réservoir | 569 L |

| Autonomie | 125 km |

| Autonomie tout terrain | 80 km |

Bien qu'il n'ait été que très peu produit par rapport au T-34 soviétique ou au M4 Sherman américain, ce sont ses dimensions, ses lignes très carrées, sa résistance au combat, sa puissance, ainsi que les équipages expérimentés l'ayant mené au feu qui ont marqué les esprits, notamment du fait de la propagande allemande.

Le développement du Tiger commence en 1937 et, quand il apparaît pour la première fois sur le front le , près de Léningrad, il est alors le char le plus avancé techniquement (à l’exception du blindage vertical, rappelant son origine remontant à l'entre-deux-guerres), le mieux protégé et le plus puissant aligné par l'Axe. Il affiche une mobilité limitée, mais exceptionnelle pour un engin qui fait plus de deux fois le poids de ses prédécesseurs et de la majorité de ses adversaires chenillés. Mais ce char lourd a pâti tout au long de sa carrière d'une mécanique très fragile, réduisant considérablement sa disponibilité au feu, et qui, avec sa faible autonomie et son poids excessif, a compliqué sa mise en œuvre opérationnelle.

Chaque Panzer-Division devait recevoir un bataillon de Tiger mais, en raison de l'insuffisance de sa production, ces bataillons seront affectés en fonction des besoins du front, sans lien organique définitif. Seules quelques divisions seront effectivement dotées de ce char lourd, sans pouvoir former plus d'une compagnie. Le Tiger I combat ainsi sur tous les fronts en Tunisie et en Europe jusqu'à la capitulation allemande.

Mille trois cent cinquante exemplaires ont été assemblés jusqu'à l'été 1944 lorsqu'il est remplacé en production par son successeur, le Tiger II, qui s'en distingue nettement avec ses blindages inclinés.

Dénomination

L’ensemble du programme est appelé à partir de 1941 Tigerprogram (« programme Tigre »), mais ce n’est que le que le véhicule lui-même est appelé ainsi pour la première fois. Auparavant il se voit attribuer divers noms dans les documents comme « PzKpfw VI 4501 » ou « PzKpfw VI Ausführung H1 ». La désignation officielle utilisée par l’Inspekteur der Panzertruppen entre et est « Panzerkampfwagen VI H (8,8 cm) (SdKfz 182) Ausführung H1 ». Celle-ci est remplacée à partir du par « Panzerkampfwagen Tiger (8,8 cm L/56) (SdKfz 181) Ausführung E ». La version courte du premier nom est « Tiger H1 » et celle du second « Tiger I », mais des désignations très diverses faisant l’amalgame des différents noms sont utilisées au niveau opérationnel[1].

Chaque véhicule dispose par ailleurs d’un numéro de châssis, ou Fahrgestell Nummer, abrégé Fgst. Nr.. Pour le Tigre, ce numéro est précédé du préfixe 25, de sorte que le premier char produit est le Fgst. Nr. 250001 et le dernier le Fgst. Nr. 251346. Ces numéros sont parfois utilisés dans les publications pour distinguer les différentes versions, qui n’ont jamais fait l’objet d’une désignation officielle avec une lettre (Ausführung) ; les qualificatifs « début/milieu/fin de production » sont également employés dans ce rôle[2],[3]. Enfin, le Tigre est généralement appelé « Mark VI » dans les rapports alliés de l’époque, nom qui a été parfois conservé dans les publications d’après-guerre[4].

Développement et production

Développement

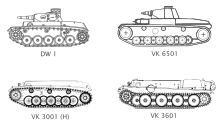

Le premier char lourd réalisé en Allemagne après la Première Guerre mondiale est le Neubaufahrzeug en 1934. D’une conception archaïque à tourelles multiple comme le T-35 soviétique ou le FCM 2C français, ce projet n’aboutit pas à la production en série[5]. Le 2C inquiète cependant suffisamment les Allemands pour les inciter à étudier vers 1935 le principe d’un char capable de lutter contre les chars super lourds, qui serait armé d’un canon de 75 mm et dépasserait les 30 t. Aucun résultat n’émerge d’abord de ces tentatives en raison de l’absence d’un moteur suffisamment puissant et de la réticence de l’armée à investir dans un véhicule plus lourd pouvant poser des problèmes logistiques[6]. L’idée revient cependant en , lorsque l’entreprise Henschel est chargée de construire un châssis expérimental pour un véhicule de 30 t, ce qui aboutit aux Durchbruchswagen 1 et 2 en 1937-1938, puis au VK 30.01 en 1938-1939. Ce dernier ressemble au Panzer IV avec lequel il partage l’apparence anguleuse et un canon court de 75 mm conçu par Krupp, mais il dispose en revanche d’une suspension à barres de torsion[7],[8]. En parallèle des travaux de Henschel, le Wa Prüf 6 demande à la fin de l’année 1939 à Ferdinand Porsche de concevoir un char lourd. Porsche réalise alors le Typ 100 ou VK 30.01 (P), qui se distingue de son concurrent par une propulsion alliant moteurs à essence et moteurs électrique[9].

La campagne de France révèle les faiblesses des Panzer III et IV, qui ont des difficultés à percer le blindage des chars B1 et Somua 35 français ainsi que du Matilda II britannique[10]. Adolf Hitler demande alors à ce que le futur char soit mieux armé, ce qui aboutit au VK 36.01 réalisé par Henschel pour le châssis et Krupp pour la tourelle. Un canon de 10,5 cm est envisagé, ce qui nécessite d’utiliser un châssis plus lourd atteignant les 36 t[11]. Il existe ainsi au printemps 1941 trois projets concurrents : le VK 30.01 (H) armé du 7,5 cm KwK L/24, le Typ 100 armé du 8,8 cm KwK L/56 et le VK 36.01, pour lequel il a été décidé entretemps d’utiliser un canon de 7,5 cm expérimental très efficace, mais nécessitant de grandes quantités de tungstène pour ses munitions[12].

La situation change le lorsque Hitler décide de relever les attentes en matière d’armement et de blindage et exige que Porsche et Henschel livrent chacun six exemplaires d’un char de 45 t au plus tard au début de l’été 1942[13]. Ces demandes prennent Henschel au dépourvu : le VK 30.01 (H) ne pouvant pas être plus lourdement armé et blindé, l’entreprise reprend le développement à partir du VK 36.01 ; le canon de 75 mm doit également être abandonné en du fait du manque de tungstène et, pour gagner du temps, Henschel reprend les mêmes tourelle et armement que Porsche pour créer le VK 45.01 (H)[14],[15]. Le résultat dépasse néanmoins largement l’objectif des 45 t, la masse finale dépassant 55 t[16]. De son côté Porsche a moins de difficultés à faire évoluer son offre, le nouveau Typ 101, ou VK 45.01 (P), étant simplement une version agrandie du Typ 100. Ferdinand Porsche est d’ailleurs tellement sûr de remporter l’appel d’offre qu’il fait débuter la production de cent exemplaires dès , même si, là encore, les 45 t sont largement dépassées avec un véhicule affichant près de 57 t[17],[18]. Les deux prototypes sont présentés à Hitler pendant une démonstration réalisée à Rastenbourg à l’occasion de son anniversaire le . Le modèle d’Henschel se montre supérieur à celui de Porsche pendant la démonstration, ce dernier prenant même feu, et Hitler demande à Albert Speer de s’assurer que des essais approfondis soient menés afin de déterminer lequel des deux est le plus adapté[19],[17].

Production

Conformément aux vœux de Hitler, la production débute au début de l’été 1942. Toutefois la conception des véhicules ayant été réalisée dans l’urgence, les problèmes, et de là le retard, s’accumulent rapidement : seuls neuf exemplaires de la version Henschel et un seul de la version Porsche sont produits entre et . Les difficultés sur cette dernière sont si importantes qu’elle est finalement abandonnée en après que seulement cinq exemplaires aient été produits, laissant seulement la version Henschel en lice[20],[21],[17].

Les moteurs sont fabriqués par Maybach à Friedrichshafen, mais après un bombardement dévastateur en la production est transférée à l’usine d’Auto Union à Chemnitz. La transmission Maybach Olvar est produite sous license par Adlerwerke à Francfort-sur-le-Main et Zahnradfabrik Friedrichshafen à Passau[22]. Les plaques de blindage pour la caisse et la tourelle doivent initialement être produites par Krupp à Essen, mais l’usine étant déjà surchargée de travail, une partie des commandes est transférée à la Dortmund Hörder Huttenverein[23]. Celle-ci réalise également les canons, avec l’aide de Wolf Buchau, tandis que les viseurs sont produits par Leitz à Wetzlar[24]. Enfin les composants des tourelles sont livrés à la Wegmann Waggonfabrik, qui en réalise l’assemblage avant de les livrer à Henschel & Sohn à Kassel-Mittelfeld. Ce dernier s’occupe alors de l’assemblage final en ajoutant le train de roulement et la direction dont il est également le fabricant[25]. Chaque fabricant marque les pièce qu’il produit avec un code de trois lettres, par exemple « bwn » pour Krupp, afin qu’elles puissent être tracées en cas de problème. La suite de lettres est choisie aléatoirement afin qu’un adversaire ne puisse pas identifier les usines à partir de pièces capturées et donc cibler les chaînes de production[26].

Lorsque la production prend fin en , 1 346 numéros de châssis ont été attribués sur les 1 441 exemplaires prévus, auxquels s’ajoutent trois châssis expérimentaux non-numérotés[3]. Krupp et la Hörder Huttenverein ont produits 1 295 couples coque/tourelle neufs, l’écart avec les numéros de châssis s’expliquant par le recyclage de 54 Tigre endommagés entre juin et août 1944, auxquels de nouveaux numéros de châssis sont attribués à leur sortie d’usine[22].

Modifications

Le Tigre fait l’objet de modifications tout au long de sa production, sans que celles-ci ne donnent lieu à la création d’une nouvelle version identifiée par une lettre. Toutes ces modifications ne sont pas forcément très visibles – il peut s’agir par exemple de changements de joints ou d’écrous, mais mêmes les petits changements contribuent à considérablement améliorer la fiabilité du véhicule. Bien que les dates d’adoption de ces changements soient généralement connues, celles-ci ne correspondent que rarement à l’introduction réelle sur les véhicules produits : il est en effet courant que les fabricants épuisent d’abord le stock d’anciennes pièces, voire dans certains cas qu’ils utilisent les nouvelles pièces immédiatement, mais utilisent d’anciens composants en cas de pénuries[27].

Histoire opérationnelle

Organisation

_in_Ortschaft.jpg.webp)

Le cadre organisationnel dans lequel doivent évoluer les Tigre est mis en place lors de la réunion du : ils doivent se trouver sous la forme de bataillons de vingt chars lourds à l’avant-garde des Panzerdivisionen, afin d’enfoncer les lignes adverses. Ces unités ne doivent pas être composées uniquement de Tigre, mais compter également des Panzer III qui servent d’escorte et de véhicules de liaison et de reconnaissance[28].

Deux schwere Panzerkompanie (sPzKp)[alpha 1] sont créées le , puis remplacées par trois bataillons indépendants comptant chacun deux compagnies, les schwere Panzer-Abteilungen (sPzAbt.)[alpha 2] 501, 502 et 503 en . Ces unités restent toutefois pendant plusieurs mois sans véhicules, le sPzAbt. 502 étant le premier à recevoir quelques Tigre en [29]. De leur côté, les SS créent à partir de des schwere Kompanien (sKp) pour leurs SS-Panzer-Regiment[30].

Un schwere Panzer-Abteilung de 1942 compte ainsi sur le papier deux schwere Panzerkompanie, comptant chacune quatre Züge (peloton), lesquels comportent deux Tigre et deux Panzer III, plus un Tigre et deux Panzer III dans la troupe de commandement pour un total de neuf Tigre par schwere Panzerkompanie. S’y ajoutent enfin deux Tigre en version de commandement dans la compagnie d’état-major du bataillon, amenant le total à vingt[31]. Cette organisation est considérablement modifiée au début de l’année 1943 : une troisième compagnie est ajoutée, mais surtout l’ensemble des Panzer III sont retirés et remplacés par deux Tigre supplémentaires par peloton pour un total quatorze par compagnie et quarante-cinq par bataillon[32]. Ce changement semble avoir été motivé par le fait que, les Panzer III constituant des cibles plus faciles que les Tigre, ils attiraient sur eux le feu de l’adversaire et se trouvaient décimés lors des engagements ; l’autre raison invoquée est la difficulté d’assurer la maintenance de deux types de chars très différents au sein d’une même unité[33].

Au combat

Les premiers Tigres sont envoyés sur ordre de Hitler sur le front de Léningrad au sein de la schwere Panzer Abteilung 502 ; leurs débuts voient les immenses espoirs placés en eux momentanément déçus. Manque de préparation des équipages et des chars et utilisation sur un terrain peu favorable expliquent cette première déconvenue.

Durant la bataille de Normandie, un bataillon de 45 Tigres fut entièrement perdu, les chars étant détruits ou abandonnés par les équipages à la suite notamment des attaques aériennes des Alliés, des pannes d'essence et des problèmes mécaniques.

L'une des figures légendaires reste le SS-Hauptsturmführer (Capitaine) Michael Wittmann qui, en deux ans, avait détruit pas moins de 138 chars et canons d'assaut alliés, dont 117 avant d'arriver en Normandie[34]. Beaucoup moins connu, Kurt Knispel aurait eu 168 victoires[réf. nécessaire]. Un livre édité en 2011 donne une moyenne de 5,74 chars détruits par Tiger[35].

Quelques unités capturées ont brièvement servi dans l'arme blindée et cavalerie française[36].

Impact psychologique

Dès sa mise en service, le Tigre est mis à contribution par la propagande nazie pour vanter la supériorité allemande[37].

Caractéristiques

Disposition générale

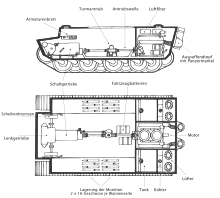

Le Tigre est organisé selon une disposition classique. La caisse, aux lignes anguleuses rappelant le Panzer IV, est divisée en deux espaces : à l’arrière se trouve le compartiment moteur, ce dernier étant au centre et flanqué des réservoirs de carburant et des radiateurs ; situé en avant du précédent, dont il est séparé par une cloison coupe-feu, le compartiment de combat abrite l’équipage, l’armement et les munitions et est coiffé par la tourelle, qui se trouve au centre de la caisse[38].

Bien que le principe de l’installation de la transmission et du bloc de direction à l’arrière ait été expérimenté sur le Neubaufahrzeug, le Tigre reste dans la ligne des autres blindés produits en série par les Allemands avec le positionnement de ces éléments à l’avant, à l’opposé du moteur. L’entraînement de la chenille se fait donc à l’avant, ce qui présente l’inconvénient de prendre plus de place et de rendre la transmission finale et les barbotins vulnérables, mais facilite en revanche la maintenance. Un arbre, qui traverse la cloison coupe-feu et l’ensemble du compartiment de combat, permet d’assurer la transmission primaire entre le moteur et la boîte de vitesses[38],[39].

Motorisation

Les premiers Tigre à être produits reçoivent un moteur Maybach HL210 TRM P45 à 12 cylindres disposés en V et refroidissement à eau, qui a également la particularité d’avoir un corps en aluminium plutôt qu’en fonte. Conçu spécifiquement pour les chars, ce moteur a une capacité de 21,33 l et développe 650 ch à 3 000 tours par minute[40]. Il se révèle toutefois problématique, son manque de puissance couplé à un système de refroidissement trop fragile l’amenant à fréquemment surchauffer, en particulier lorsque le conducteur est inexpérimenté. Cet inconvénient, qui génère par lui-même de nombreuses pannes, est aggravé par des fuites fréquentes sur les conduites d’alimentation en carburant, avec pour conséquence d’augmenter considérablement le risque d’incendie[39].

Afin de résoudre ces problèmes, un nouveau moteur est introduit à partir du 251e exemplaire : le Maybach HL230 P45. Comme son prédécesseur, il s’agit d’un moteur à 12 cylindres en V et refroidissement à eau, mais il est plus puissant et développe 700 ch à 3 000 tours par minute. Outre les nouveaux exemplaires, le HL230 est substitué au HL210 sur tous les anciens véhicules dès que le moteur doit être remplacé[alpha 3][41],[42]. La nouvelle motorisation n’est toutefois pas exempte de défauts et souffre en particulier d’usure accelérée lorsque le moteur tourne à un régime élevé. Ce problème incite le fabricant à réduire en la puissance du moteur en limitant en usine le régime maximum à 2 500 tours par minute[43].

Le HL 210 comme le HL230 se démarrent avec un starter électrique, mais lorsque le moteur est froid il doit être lancé en tournant une manivelle activant un starter par inertie[44].

Transmission et direction

Le Tigre est doté d’une boîte de vitesses Maybach Olvar comprenant huit vitesses avant et quatre vitesses arrière, un modèle technologiquement avancé pour l’époque. Elle est en effet semi-automatique : le conducteur n’a qu’à présélectionner la vitesse, le changement étant assuré par un système hydraulique. Ce dispositif facilite la conduite, qui est ainsi considérablement plus aisée que sur les chars dotés d’une transmission manuelle comme le Panther. Il permet également au Tigre de disposer d’une meilleure accélération que les chars dotés d’un système classique, même ceux qui sont plus légers[45],[46].

À la sortie de la boîte de vitesse se trouve le système de direction à double différentiel L 600. Celui-ci est commandé par un volant plutôt que par des leviers comme sur la plupart des autres chars de l’époque. Toutefois, du fait de l’utilisation d’un double différentiel, il n’y a que deux rayons de braquage disponibles pour chaque vitesse, qui sont choisis en tournant le volant au maximum ou à mi-course. Lorsqu’il est à l’arrêt, le Tigre peut également tourner sur place, une capcité relativement peu fréquente pour l’époque et dont ne dispose par exemple pas le Sherman[47],[48].

Avant d’arriver à la transmission finale, qui fait tourner le barbotin entraînant les chenilles, l’arbre transite par les freins. Ceux-ci sont de deux types : le frein principal servant à réduire la vitesse, qui est actionné par une pédale, et le frein de virage d’urgence, qui est actionné par des leviers[48].

Train de roulement

Afin de répartir le plus possible la masse importante du Tigre, le train de roulement est composé de chaque côté de vingt-quatre galets de roulement entrecroisés, un système appelé Schachtellaufwerk. Ces galets sont attachés à des bras reliés aux barres de torsion de la suspension, avec trois galets par bras, deux étant groupés et un isolé. L’ordre étant alterné d’un bras à l’autre, l’ensemble des galets d’un côté forme quatre rangs, avec deux rang de galets double au centre, encadrés d’une ligne de galet simple du côté intérieur et du côté extérieur[49]. Cet arrangement, couplé aux larges chenilles, permet de conserver la pression au sol dans les limites du raisonnable, mais présente l’inconvénient de rendre la maintenance longue et complexe : pour intervenir sur l’un des galets de roulement intérieur il faut ainsi démonter jusqu’à douze autres galets. Par ailleurs, ce système est vulnérable à l’accumulation de boue qui, lorsqu’elle gèle en hiver, bloque alors l’ensemble du train de roulement[50].

Les galets de roulement d’origine sont remplacés à partir de par un nouveau modèle sur lequel la bande de roulement en caoutchouc est remplacée par une bande d’amortissement interne. Cela permet d’une part d’économiser le caoutchouc à un moment où l’Allemagne fait face à des difficultés d’approvisionnement de plus en plus importantes. D’autre part, ce nouveau modèle étant moins fragile, il permet de supprimer un rang de galets, la nouvelle disposition étant d’une ligne de galets simples côté intérieur, puis une rangée de galets doubles et enfin de nouveau une ligne de galets simples côté extérieur[51]. Afin de mieux répartir sa masse au sol et limiter le risque d’embourbement, le Tigre est équipé de chenilles de 725 mm de large, dites Marschkette[52].

Mobilité stratégique, opérationnelle et tactique

Il existe trois formes de mobilité pour un véhicule : stratégique, opérationnelle et tactique. La mobilité stratégique est la capacité à amener celui-ci jusqu’au théâtre d’opération. Au vu des longues distances à parcourir et de la consommation en carburant d’un char, le transport par train, porte-char ou bateau est privilégié[53]. Les Allemands utilisent le train dès que possible, le réseau routier étant généralement inadapté au transport de chars lourds, notamment en Europe de l’Est. Le Tigre présente toutefois l’inconvénient de sortir du gabarit ferroviaire international lorsqu’il est en configuration normale. Afin de résoudre ce problème, le Tigre dispose d’un deuxième jeu de chenilles, dites Verladenkette. Celles-ci ne mesurent que 520 mm, ce qui permet de démonter le rang extérieur de galets de roulement et de faire ainsi entrer le véhicule dans le gabarit. Le démontage des galets et l’installation des chenilles de transport prend environ une heure. Le Tigre peut alors être chargé sur un wagon adapté pour les charges lourdes à l’aide d’une rampe[52].

La mobilité tactique est à l’inverse la performance sur le champ de bataille : les capacités en matière d’accélération, de manœuvre, de franchissement de terrains défavorable sans s’embourber sont ici primordiaux. Alors que l’imagerie populaire décrit le Tigre comme un char lent et peu maniable, la recherche et les essais réalisés sur le Tiger 131 après sa remise en état de marche montrent au contraire qu’il s’agit d’un véhicule plus véloce et maniable que la plupart de ses contemporains ; il surclasse notamment largement le Sherman[54].

La mobilité opérationnelle est la capacité à rejoindre le champ de bataille depuis le point de rassemblement du théâtre. La tâche est plus ou moins complexe selon la masse du véhicule : plus celui-ci est lourd, plus il consomme de carburant et moins nombreux sont les ponts qu’il peut franchir, ce qui nécessite plus de ressources et de temps pour aménager le chemin. Les longs trajets génèrent également de l’usure mécanique et peuvent donc entraîner davantage de pannes[55].

Blindage

.jpg.webp)

Le blindage du Tigre est composé de plaques d’acier laminé assemblée par des queues d’aronde avant d’être soudées. Il est d’une conception peu sophistiquée, la protection reposant uniquement sur l’épaisseur des plaques sans réflexion sur l’inclinaison comme dans le cas du T-34[56]. En dépit de sa conception peu élaborée, l’épaisseur du blindage est telle que le Tigre est invulnérable de face aux canons de 75 mm des Sherman, Cromwell et Churchill, ainsi qu’au canon de 76 mm du T-34. Le Sherman M4A4 et le T-34/85 ont davantage de chances, notamment en attaquant par les côtés, mais restent vulnérables, le Tigre pouvant les détruire bien avant qu’ils arrivent à portée utile. Seuls le canon de 122 mm de l’IS2 et le 17-pdr britannique constituent des menaces sérieuses, mais ces armes ne sont présentes qu’en faible quantités sur le front jusqu’à la fin de l’année 1944[57].

.jpg.webp)

À partir d’, les Tigre sont recouverts de Zimmerit, un revêtement appliqué sous forme de pâte dont le but est d’empêcher les mines magnétiques d’adhérer à la coque du char. Ce revêtement engendre un débat au sein de l’armée allemande, les équipages affirmant qu’il a tendance à prendre feu lorsque le véhicule est touché, ce que les essais du Waffenamt ne parviennent pas à reproduire. Des expériences menées dans les années 2000 au musée des blindés de Bovington ont néanmoins montrées que la Zimmerit peut effectivement prendre feu lorsque le revêtement a été peint sans avoir eu le temps de totalement sécher[58].

Afin de permettre une protection plus active, les premiers Tigre sont dotés de deux lanceurs pouvant tirer trois grenades fumigènes chacun et installés de part-et-d’autre de la tourelle. Ce système est toutefois peu apprécié des équipage du fait que les lanceurs sont insuffisamment protégés : les tirs d’armes légères et les éclats d’obus peuvent ainsi faire exploser les grenades dans les tubes, ce qui amène le véhicule à se remplir de fumée. Du fait de ce problème, le dispositif est supprimé à partir de [59]. Il est remplacé à partir de 1944 par le Nahrverteidigungswaffe, un lance-grenades installé sur le toit de la tourelle. Il peut tirer comme son prédécesseur des grenades fumigènes, mais également des grenades à fragmentation destinées à neutraliser l’infanterie qui se trouverait autour du char[60]. Certains véhicules semblent également avoir été équipés dans le même but de lance-bombes S-Minenwerfer sur le pourtour de la coque[61].

Camouflage et identification

Les Tigre sont peints à la fin de l’assemblage à l’usine Henschel. L’ensemble du véhicule reçoit d’abord une couche de peinture antirouille rouge, recouvert ensuite par de la peinture grise au début de la production puis jaune foncé (RAL 7028 Dunkelgelb) par la suite. Le motif de camouflage est peint par les unités[62]. Les Tigre utilisés en Afrique sont peints initialement en brun-vert (RAL 8000 Gelbbraun) avec un tiers couvert de tâches gris kaki (RAL 7008 Graugrün). La consigne est modifiée en afin que la couleur de base soit désormais du brun (RAL 8020 Braun) avec du gris (RAL 7027 Grau) ; il ne semble toutefois pas que l’effort ait été fait de repeindre les véhicules ayant le schéma antérieur[63]. En Europe, il est courant de voir à partir de 1943 un schéma composé de bandes vert olive (RAL 6003 Olivgrün) et brun chocolat (RAL 8017 Rotbraun) sur la base jaune foncé[64]. En hiver, les chars combattant en Russie reçoivent par ailleursun badigeon blanc à la peinture à l’eau pour mieux se fondre dans le paysage[65].

L’indication de la nationalité est assurée par la Balkenkreuz peinte sur les flancs de la caisse, généralement au milieu, bien que dans certaines unités elle soit apposée plus vers l’arrière. L’identification tactique prend la forme de trois chiffres, de taille et de couleur variable selon les unités, peints sur la tourelle indiquant dans l’ordre le numéro de compagnie, le numéro de peleton et le numéro du véhicule ; 131 désigne donc le premier char du troisième peleton de la première compagnie. Des systèmes alternatifs existent toutefois, notamment dans la SS où le numéro tactique ne compte que deux chiffres précédés de la lettre S[66].

Armement principal

L’armement principal du Tigre est le 8,8cm KwK 36 L/56 fabriqué par Krupp et dérivé du canon antiaérien Flak 36[67]. Le recul de ce dernier étant trop important pour pouvoir être installé en l’état dans le char, il a fait l’objet de plusieurs modifications permettant d’atténuer ce phénomène. L’adjonction d’un frein de bouche permet ainsi de compenser le recul de 70%, tandis qu’un frein de recul et un récupérateur le réduisent encore respectivement de 25% et 5%. En dépit de ces améliorations, l’équipage doit rester vigilant à ce que le recul reste dans les limites prescrites : bien que le maximum possible soit de 620 mm, le tir doit être interrompu lorsqu’il dépasse 580 mm ; il est par ailleurs interdit d’utiliser le canon si le frein de bouche est manquant ou endommagé[68]. La durée de vie du tube est en principe de 6 000 tirs, mais le nombre de tubes de rechange étant très limité, il est improbable que l’usure ait été un motif de remplacement, les pièces étant plus probablement conservées pour les cas où le tube aurait été endommagé au combat[69].

Le tireur dispose d’un viseur TZF 9b binoculaire, puis TZF 9c monoculaire à partir de . Celui-ci dispose de gravures en V inversés permettant au tireur d’évaluer la distance de la cible et sa vitesse de mouvement. Pour suivre sa cible sans la quitter des yeux, il peut contrôler le système hydraulique de rotation de la tourelle en appuyant sur une pédale : vers l’avant pour tourner vers la droite et vers l’arrière pour tourner vers la gauche. La vitesse de rotation est variable selon le régime du moteur : à pleine puissance une rotation complète prend environ soixante secondes, mais elle peut dépasser cinq minutes si le moteur tourne au ralenti. En cas de panne, ou lorsque le moteur est éteint, la tourelle peut être pivotée manuellement, au prix toutefois d’importants efforts[70].

%252C_Munition.jpg.webp)

La dotation standard est de 92 obus, dont 46 obus explosifs et autant d’obus antichars. Les premiers emportent une charge explosive de 710 g d’amatol et peuvent être équipés de fusées à temps ou à percussion[71]. Les seconds peuvent être de plusieurs types. Le plus répandu est le Panzergranate (Pzgr) 39, un obus perforant doté d’une charge explosive conçu pour pénétrer le blindage de la cible grâce à l’énergie cinétique avant d’exploser à l’intérieur. Le Pzgr 40, un obus perforant à cœur de tungstène, est considérablement plus performant, mais n’est disponible qu’en très faible quantités en raison de la pénurie de ce métal[72]. Outre les obus perforants, le canon du Tigre peut également tirer le Gr 39 HL, un obus à charge creuse. Celui-ci est moins performant et précis que le Pzgr 39, mais plus polyvalent, car il peut servir également d’obus explosif[73]. En théorie ces obus ne sont pas interchangeables avec ceux du Flak 36 en raison de l’amorce différente : à percussion pour ces derniers et électrique pour les premiers ; il semble toutefois que la pratique de subtiliser des obus dans les stocks de la Flakartillerie avant d’en remplacer les amorces ait été répandue parmi les équipages de Tigre[74].

La distance normale d’engagement est comprise entre 600 m et 2 000 m, distance maximale à laquelle un coup au but au premier tir est probable. Le canon est toutefois capable de détruire la plupart des chars alliés et soviétiques au-delà de cette distance : les témoignages rapportent ainsi la destruction par un Tigre de cinq T-34 de front à 3 000 m, tandis qu’un autre aurait mis hors de combat un M4 Sherman à 3 400 m en Afrique. Il est par ailleurs fréquent que les projectiles atteignant un char à moins de 1 000 m le traversent sur toute sa longueur, moteur compris[74].

Armement secondaire

L’armement secondaire du Tigre est composé de deux mitrailleuses MG34, l’une étant coaxiale au canon et l’autre installée en proue[75]. La mitrailleuse de proue est installée dans une monture à boule afin d’éviter que des éclats ou des tirs d’armes légères puissent blesser le tireur et son canon est également blindé pour prévenir ce type de dommages. La monture permet un débattement de 15° latéralement et sur une plage comprise entre -10° et +20° verticalement, tandis que la visée s’effectue avec un périscope KZF 2[76]. La mitrailleuse coaxiale est actionnée par le tireur avec une pédale et la visée s’effectue avec le viseur du canon[77]. Lorsque la trappe du chef de char est modifiée en , un rail est prévu pour pouvoir ajouter une troisième MG34 à des fins de défense antiaérienne[78]. La dotation en munitions pour ces armes est de 4 800 cartouches réparties en 32 ceintures de 150 balles. Chaque ceinture se trouve dans un sac en toile accroché aux parois intérieures du compartiment de combat ; d’autres sacs fixés aux armes permettent de récupérer les étuis[79].

Afin de permettre à l’équipage de se défendre en cas d’évacuation, la dotation standard comporte également un pistolet-mitrailleur MP40, qui est stocké sur la paroi intérieure arrière de la tourelle. Il s’agit de la seule arme individuelle fournie à l’équipage, dont les membres ont toutefois le droit de porter un pistolet P38 s’ils le souhaitent, bien que cette pratique ne semble pas avoir été répandue. Ces armes peuvent également être utilisées depuis l’intérieur du véhicule via les sabords présents sur les flancs de la tourelle[59].

Communications

La communication à l’intérieur du Tigre est assurée par un système d’interphone composé d’un laryngophone et d’écouteurs. Tous les membres d’équipage en sont dotés à l’exception du chargeur, le câble risquant de gêner ses mouvements. Pour la communication entre véhicules, tous les Tigre sont équipés d’un émetteur-récepteur Fu 5, dont la portée maximale est de 6 km lorsque les conditions sont favorables. Les véhicules affectés aux chefs de pelotons disposent en plus d’un récepteur Fu 2, tandis que les commandants des échelons supérieurs utilisent une variante spéciale du Tigre. Celle-ci est adaptée pour le commandement avec un émetteur-récepteur Fu 7 ou Fu 8 en plus de la Fu 5, ainsi que d’antennes supplémentaires et d’un générateur électrique pour alimenter l’équipement lorsque le moteur est éteint[80].

Les pannes de radio sont fréquentes en raison des conditions difficiles auxquelles est soumise l’électronique, notamment les vibrations. Pour pouvoir continuer de communiquer dans ces cas ou lorsque le silence radio est imposé, le chef de char dispose également de drapeaux pour les échanges de jour et d’une lampe pour les échanges de nuit, ainsi que d’un pistolet lance-fusées[81].

Équipage

L’équipage est composé de cinq hommes[82] : le chef de char se trouve à l’arrière gauche de la tourelle, derrière le tireur, tandis que le chargeur se trouve de l’autre côté du canon, à droite de la tourelle ; le conducteur et le radio sont assis à l’avant de la caisse, à gauche et à droite respectivement[83]. Le chef de char dirige le reste de l’équipage : il indique au conducteur la direction à suivre et au tireur quelle cible engager, avec quelle arme et quel type de munition[84]. Pour effectuer ces tâches, il est essentiel pour lui d’avoir une bonne perception de l’environnement du véhicule et de la situation de combat et il garde donc aussi souvent que possible la tête en dehors de la tourelle, même lors des affrontements[85]. La coupole d’origine du chef de char est l’objet de nombreuses critiques à cet égard : non seulement sa hauteur la rend vulnérable, mais la trappe s’ouvre en plus à la verticale, ce qui en fait une cible visible de loin ; elle tend de surcroît à dévier les projectiles dans la tête du chef de char lorsqu’elle est ouverte et l’oblige à sortir à mi-corps de la tourelle pour la fermer. Pour résoudre ces problèmes, un nouveau modèle est introduit à partir de avec un profil moins élevé et une trappe s’ouvrant à l’horizontale[86]. Le tireur pointe le canon et la mitrailleuse coaxiale et tire lorsque le commandant lui en donne l’ordre[87]. Le chargeur approvisionne le canon et la mitrailleuse coaxiale en munitions ; il évacue également les douilles en les jetant par l’une des trappes de la tourelle. Il est d’usage pour tous les membres d’équipage de débuter en tant que chargeur avant de prendre une autre fonction lorsqu’une place se libère[88].

Le travail du conducteur est plus simple que sur la plupart des autres chars de l’époque : le volant et la boîte de vitesses semi-automatique permettent de conduire et de changer les vitesses en même temps sans nécessiter un grand effort physique. La visibilité depuis le poste de conduite est en revanche très limitée : si sur les tout premiers exemplaires le conducteur dispose d’un périscope, celui-ci est supprimé dès . Il ne lui reste ainsi qu’une étroite fente de vision dont il doit se contenter même en dehors du combat : la trappe d’accès au poste de conduite étant désaxée par rapport au siège, il n’est pas possible de conduire avec la tête à l’extérieur[89]. Outre les communications, le radio s’occupe également de l’intendance pour le reste de l’équipage et notamment de la préparation des repas[90].

.png.webp)

La qualité de la formation des équipages est un problème pendant presque toute la guerre : si au début seuls les meilleurs équipages des Panzertruppen sont transférés sur le Tigre, les pertes imposent de plus en plus le recours à des recrues totalement inexpérimentées. Ceci et la nécessité d’abréger la formation initiale en raison des besoins en personnel et du manque de matériel amène les Allemands à produire un livret didactique à destination des équipages, le Tigerfibel. Celui-ci contient des conseils et l’essentiel à retenir sous forme humoristique et avec des dessins légers, notamment de pin-up, pour mieux retenir l’attention[91].

Variantes

_%E2%80%93_Patriot_Museum%252C_Kubinka_(38240137396).jpg.webp)

Le Panzerbefehlswagen Tiger est une variante de commandement destinée aux commandants d’unités. Ils disposent de davantage d’équipement radio, avec un émetteur-récepteur FuG 7 ou FuG 8 en plus du FuG 5 dont sont équipés tous les Tigre. Ils sont ainsi reconnaissables à l’antenne supplémentaire située à l’arrière de la caisse permettant d’opérer cet équipement : une antenne en étoile pour le FuG 8 ou une antenne droite de 1,4 m pour le FuG 7. Un générateur permet par ailleurs d’alimenter en électricité les radios lorsque le moteur est éteint. Afin de permettre l’installation de ce matériel, la version de commandement emporte seulement 66 obus et ne dispose pas de la mitrailleuse coaxiale[80],[1].

Le Sturmtiger, de son nom complet Sturmmörserwagen 606/4 mit 38cm RW61, consiste en un mortier de 380 mm monté dans une casemate soudée sur un châssis de Tigre. Cette arme tire d’imposants projectiles de 325 kg propulsés par un moteur-fusée lui offrant une portée de 4,6 km. Prévu pour les assauts sur des centres urbains comme Stalingrad, la production ne débute qu’à l’été 1944, à un moment où l’intérêt d’une telle arme est limité. Les dix-huit véhicules produits sont utilisés contre le ghetto de Varsovie, dans les Ardennes et dans la Ruhr, mais n’ont aucun impact significatif sur le déroulement des combats[92],[93].

La présence sur des photographies prises en Italie d’un Tigre avec un treuil a donné naissance à des suppositons concernant l’existance d’une version de dépannage. Des recherches plus appronfondies ont toutefois montré que ce véhicule particulier est une modification de terrain entreprise par le schwere Panzer Abteilung 508 pour convertir un de ses Tigre en véhicule de déminage improvisé. Le treuil et la grue installés sur la tourelle ont ainsi pour but de permettre de déposer une charge explosive en avant du char afin de faire exploser des mines[94].

Originaux, copies et faux

Tigre survivants

.jpg.webp)

En dépit de sa force symbolique – ou peut-être à cause d’elle, seuls six Tigre originaux, c’est-à-dire complets et avec la majorité de leurs composants d’origine sont connus[95]. Le plus connu et le seul en état de marche est le Tiger 131 du Bovington Tank Museum[96].

La France en abrite deux. Le Tigre de Vimoutier porte le numéro de coque 251113 et a appartenu au schwere SS-Panzer-Abteilung 102. Il est abandonné et sabordé le après être tombé en panne en montant une colline près de Vimoutier. Poussé dans le fossé pour dégager la route, il reste en place jusqu’au milieu des années 1970, lorsqu’une tentative de le ferrailler amène l’État à intervenir à la demande de la population locale. Classé monument historique en 1975 il est placé au bord de la route comme monument commémoratif, mais est en mauvais état[97],[98]. Celui du Musée des Blindés de Saumur provient de la même unité et porte le numéro de coque suivant. Il est capturé par les Forces françaises de l’intérieur pendant l’été 1944, puis sert dans l’armée française sous le nom de Colmar[99].

La Russie possède également deux Tigre, l’un, conservé au musée des Blindés de Koubinka, est une variante de commandement ; l’autre, qui se trouve au musée historique militaire de Lenino-Snegiri, a servi dans l’après-guerre de cible sur un champ de tir et n’est guère plus qu’une épave, dont le canon est par ailleurs un faux installé pour lui donner l’air plus complet[100].

Enfin, le Tigre numéro de coque 250031, dit « Tiger 712 », a été capturé par les Américains en Tunisie en 1943. Expédie au centre d’étude d’Aberdeen, il fait l’objet d’études jusqu’en , date à laquelle il rejoint le musée. Pour les besoins de la muséographie, le côté gauche de la tourelle et de la caisse sont alors découpés pour révéler l’intérieur. Exposé à l’extérieur à partir de 1973, il se dégrade peu à peu. En mauvais état en 1989, il est prêté au Sinsheim Auto & Technik Museum en échange de sa restauration, mais finit entre les mains d’un collectionneur privé dans des circonstances peu claires. Son emplacement et son état n’étaient pas connus en 2011[alpha 4][101].

Copies et faux

.jpg.webp)

Du fait du peu de Tigre originaux disponibles, le besoin de disposer de copies a émergé afin de satisfaire les besoins de musées, de collectionneurs, des amateurs de reconstitutions historiques et l’industrie cinématographique. En effet, seuls une poignée de films ont été tournés avec des Tigre originaux, les plus connus étant Theirs is the Glory (en) en 1946, They were not divided en 1950 et Fury en 2014, le seul réalisé après 1950[96]. Généralement les Tigre visibles dans les productions cinématographiques ou, plus rarement dans les reconstitutions, sont des T-34 ou des T-54 dont la superstructure est habillée pour donner l’apparence désirée ; un tel artifice est par exemple utilisé dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. La solution moins coûteuse de maquiller un véhicule à roue existe également[102].

Certains collectionneurs ou musées entreprennent également de créer une copie à partir d’un mélange de composants d’origine rassemblés au gré des ventes et de pièces neuves. Ces pratiques sont exploitées par des réseaux mafieux, qui approchent des collectionneurs pour leur vendre à prix d’or des pièces d’origines issues du marché noir ou, plus souvent, des faux, quand il ne s’agit pas de vol pur et simple[103].

Annexes

Données techniques

| Pz.Kpfw.VI Ausf.H1 (mars 1942)[104] | Pz.Kpfw.VI Ausf.E (février 1944)[105] | |

|---|---|---|

| Longueur hors tout | 8,03 m | 8,45 m |

| Longueur caisse | 6,30 m | 6,32 m |

| Largeur hors tout | 3,55 m | 3,70 m |

| Largeur pour transport | 3,14 m | |

| Hauteur | 2,90 m | 3,00 m |

| Longueur de contact au sol | 3,60 m | |

| Garde au sol | 0,47 m | |

| Masse de transport | 52 500 kg | |

| Masse en ordre de combat | 52 000 kg | 57 000 kg |

| Pression au sol | 1,05 kg/cm² | |

| Pz.Kpfw.VI Ausf.H1 (mars 1942)[104] | Pz.Kpfw.VI Ausf.E (février 1944)[105] | |

|---|---|---|

| Motorisation | Maybach HL 230 P45 | |

| Puissance | 600 ch | 700 ch à 3000 tours/minute |

| Puissance massique | 11,5 ch/t | |

| Transmission | Maybach OG 40 12 16 A | |

| Suspension | Barres de torsion (16) | |

| Type de carburant | Essence | |

| Contenance des réservoirs de carburant | 570 L | 540 L |

| Consommation sur route | 400 L/100 km | 270 L/100 km |

| Consommation hors route | 700 L/100 km | 480 L/100 km |

| Vitesse maximale sur route | 40 km/h | |

| Vitesse maximale hors route | 20 km/h | 25 km/h |

| Autonomie sur route | 140 km | 195 km |

| Autonomie hors route | 85 km | 110 km |

| Franchissement hauteur | 0,85 m | 0,79 m |

| Franchissement largeur | 2,50 m | |

| Franchissement profondeur | 1,60 m (submersible jusqu’à 4 m) | |

| Franchissement pente | 30 % | 35 % |

| Pz.Kpfw.VI Ausf.H1 (mars 1942)[104] | Pz.Kpfw.VI Ausf.E (février 1944)[105] | |

|---|---|---|

| Caisse avant | 100 mm | 100 mm à 9° |

| Caisse côtés | 80 mm | 60 mm à 0° |

| Caisse arrière | 100 mm | 80 mm à 9° |

| Caisse toit | 25 mm à 90° | |

| Plancher | 25 mm à 90° | |

| Tourelle avant | 100 mm | |

| Tourelle côtés | 80 mm | |

| Tourelle arrière | 80 mm | |

| Tourelle toit | 25 mm | |

| Pz.Kpfw.VI Ausf.H1 (mars 1942)[104] | Pz.Kpfw.VI Ausf.E (février 1944)[105] | |

|---|---|---|

| Armement principal | 8,8 cm Kw.K.36 (L/56) | |

| Viseur | T.Z.F.9b | |

| Munitions armement principal | 96 obus | 92 obus |

| Armement secondaire | 2 MG 34 | MG 42 |

| Munitions armement secondaire | 3000 cartouches | 4800 cartouches |

| Autre armement | 1 pistolet-mitrailleur (320 cartouches) | 1 pistolet-mitrailleur (192 cartouches), 3 charges explosives |

| Radio | Fu 5 et Fu 2 | |

Données numériques

| 1942 | 1943 | 1944 | Total | |

|---|---|---|---|---|

| Modèle standard | 70 | 589 | 601 | 1260 |

| Modèle de commandement | 0 | 49 | 40 | 89 |

| Véhicules reconstruits | 0 | 1 | 34 | 35 |

| Total livrés | 70 | 639 | 675 | 1384 |

| Cible de production | 109 | 717 | 615 | 1441 |

Bibliographie

- (en) Thomas Anderson, Tiger, Oxford, Osprey Publishing, , 256 p. (ISBN 978-1-78096-201-6).

- (en) David Fletcher, David Willey, Mike Hayton et al., Tiger Tank Panzerkampfwagen VI Tiger I Ausf. E (SdKfz 181) Owner’s Workshop Manual : An insight into the history, development, production and role of the most feared battle tank of the Second World War, Yeovil, Haynes Publishing & The Tank Museum, , 164 p. (ISBN 978-1-84425-931-1).

- (en) Neil Grant, Tiger vs Churchill : North-West Europe, 1944-45, Oxford, Osprey Publishing, , 80 p. (ISBN 978-1-47284-388-3).

- (en) Michael Green et James Brown, Tiger Tanks at war, Saint-Paul, Zenit Press, , 127 p. (ISBN 978-0-7603-3112-5).

- (en) Thomas Jentz et Hilary Doyle, Tiger I Heavy Tank 1942-, Oxford, Osprey Publishing, coll. « New Vanguard », , 48 p. (ISBN 1-85532-337-0), chap. 5.

- (en) Thomas Jentz et Hilary Doyle, Germany’s Tiger Tanks : D.W. to Tiger I : Design, production & modification, Alglen, Schiffer Publishing, , 190 p. (ISBN 0-7643-1038-0).

Articles connexes

- Char Tigre de Vimoutiers, classé au titre d'objet monument historique français

- Panzerkampfwagen VI Königstiger, le Tigre II.

- Panzerkampfwagen V Panther, un char de combat moyen utilisé par l'armée allemande notamment à partir de juillet 1943 lors de la bataille de Koursk.

- Jagdpanzer Elefant (Tiger (P), surnommé « Ferdinand »), un chasseur de chars lourd issu du même projet.

- Schwere Panzer Abteilung, bataillons de chars lourds devant accueillir les nouveaux chars Panzerkampfwagen VI Tiger, et plus tard, le Tigre II.

- Liste des véhicules blindés

Liens externes

- (en) Bovington Tank Museum, « Tiger 131: Inside & Out », sur www.youtube.com, (consulté le ).

Notes et références

Notes

- « companie de chars lourds »

- « bataillon de chars lourds »

- La référence exacte des moteurs diffère chez les principaux auteurs : chez Jentz et Doyle (2000), le HL230 P45 a remplacé le HL210 P45, chez Fletcher et al. (2011) le HL230 P30 a remplacé le HL210 P45 et chez Anderson (2013) le HL230 P45 a remplacé le HL210 P30. La version de Jentz et Doyle a été préférée, car elle est d’une part appuyée par des sources primaires et d’autre part elle semble plus logique, étant donné que le chiffre suivant le P indique la classe du véhicule en tonnes.

- Anderson (2021) indique que ce char se trouverait à l’United States Army Ordnance Training and Heritage Center, cependant une vidéo tournée à la même époque par l’U.S. Armor and Cavalry Collection à Fort Benning indique qu’il s’y trouverait en restauration.

Références

- Jentz et Doyle 1993, p. 11.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 21, 28.

- Jentz et Doyle 1993, p. 13.

- Green 2008, p. 19.

- Grant 2022, p. 16.

- Jentz et Doyle 2000, p. 9.

- Jentz et Doyle 2000, p. 10, 11, 12.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 15.

- Jentz et Doyle 2000, p. 23.

- Green 2008, p. 12-13.

- Jentz et Doyle 2000, p. 17-18.

- Jentz et Doyle 2000, p. 15, 18, 23.

- Jentz et Doyle 1993, p. 5.

- Green 2008, p. 15.

- Jentz et Doyle 2000, p. 31, 33.

- Anderson 2013, p. 16.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 20.

- Jentz et Doyle 2000, p. 25.

- Green 2008, p. 16.

- Jentz et Doyle 2000, p. 28.

- Anderson 2013, p. 20.

- Jentz et Doyle 2000, p. 70.

- Jentz et Doyle 2000, p. 69-70.

- Jentz et Doyle 2000, p. 70-71.

- Jentz et Doyle 2000, p. 67, 70.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 21.

- Jentz et Doyle 1993, p. 12.

- Jentz et Doyle 1993, p. 20.

- Anderson 2013, p. 23-24.

- Anderson 2013, p. 25.

- Anderson 2013, p. 26, 28, 30.

- Anderson 2013, p. 30.

- Anderson 2013, p. 34.

- John Keegan, Six armées en Normandie, Albin Michel, 1984.

- Chris McNab, La stratégie nazie, les plans de Hitler, Acropole, 2015, p. 201.

- « 1942 CHAR TIGER I E », sur Chars français?net (consulté le ).

- Anderson 2013, p. 7.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 44-45.

- Anderson 2013, p. 58-59.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 96-97.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 96-98.

- Jentz et Doyle 2000, p. 75-76.

- Jentz et Doyle 2000, p. 76.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 99-100.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 104, 106.

- Anderson 2013, p. 59-60.

- Green 2008, p. 44-45.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 106-107.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 56-57.

- Anderson 2013, p. 55.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 59.

- Anderson 2013, p. 69-70.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 137.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 139.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 138.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 60.

- Jentz et Doyle 1993, p. 19-20.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 62-63.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 127.

- Anderson 2013, p. 79-80.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 54.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 23-24.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 81-82.

- Jentz et Doyle 1993, p. 44-45.

- Jentz et Doyle 1993, p. 46.

- Jentz et Doyle 1993, p. 42.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 111.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 112.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 113.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 114-115.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 117.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 118.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 119.

- Anderson 2013, p. 76, 78.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 123.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 124-125.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 125-126.

- Green 2008, p. 23-24.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 126.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 132.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 132-133.

- Jentz et Doyle 2000, p. 179.

- Green 2008, p. 21, 24, 25, 28 ,29.

- Green 2008, p. 20.

- Green 2008, p. 21.

- Green 2008, p. 23.

- Green 2008, p. 24.

- Green 2008, p. 25-26, 58.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 47, 90.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 147.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 130.

- Anderson 2013, p. 247-248.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 28-29.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 29.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 151-152.

- AlloCine, « Les secrets de tournage du film Fury » (consulté le )

- Notice no PM61000776, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 160-161.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 160.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 159, 161.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 158.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 155.

- Fletcher, Willey et Hayton 2011, p. 154-155.

- Jentz et Doyle 2000, p. 175-176.

- Jentz et Doyle 2000, p. 179-182.

- Portail de la Seconde Guerre mondiale

- Portail des chars de combat

- Portail de l’Allemagne