Histoire de la soierie à Lyon

L’histoire de la soierie à Lyon comprend l'étude de l'ensemble des acteurs de l'industrie de la soie à Lyon. Le secteur soyeux lyonnais tout au long de son histoire comprend toutes les étapes de la fabrication et de la vente d'un tissu en soie à partir de la soie grège : filature, création d'un motif, tissage, apprêt, commercialisation. L'ensemble du secteur est dénommé la « Fabrique ».

S'étendant sur cinq siècles, cette histoire commence sur les bords de Saône à la Renaissance, grâce aux foires qui permettent l'installation de marchands de tissu. Sur décision royale, les premiers tisserands s'installent sous François Ier et prospèrent rapidement. Ce premier élan industriel est rompu par les guerres de religion.

L'arrivée, au début du XVIIe siècle, du métier à la tire permet à la Fabrique de maîtriser les tissus à motifs. Son essor européen commence avec le règne de Louis XIV, la mode de la cour de Versailles s'imposant à toutes les autres cours européennes, et entraînant la soie lyonnaise du même coup. Au XVIIIe siècle, les soyeux lyonnais maintiennent leur position grâce à de constantes innovations techniques, des dessinateurs de qualité et une innovation stylistique permanente.

La Révolution française porte un rude coup à la Fabrique, mais Napoléon soutient vigoureusement le secteur qui traverse le XIXe siècle en connaissant son apogée. Lyon est alors la capitale mondiale de la soie. Elle s'impose à toutes les autres industries soyeuses d'Europe et exporte largement dans le monde entier tous les types de tissus possibles. Sous le Second Empire, elle est la plus puissante industrie exportatrice française.

Si les premières difficultés apparaissent dans les années 1880, l'arrivée des textiles artificiels aura raison de la production industrielle lyonnaise de soie au cours du XXe siècle, les fabricants traditionnels ne parvenant pas à s'adapter, ou trop tardivement. L'industrie soyeuse s'effondre dans les années 1930 et, malgré de nombreuses tentatives de relance après la Seconde Guerre mondiale, l'activité dans la ville se trouve réduite à la haute couture et à la restauration de tissus anciens.

La soie avant son arrivée à Lyon

L'origine chinoise

La technique de fabrication du fil de soie à partir du cocon de ver à soie est découverte en Chine[1] sous la dynastie des Shang (XVIIe – XIe siècles av. J.-C.). Longtemps demeurée monopole chinois, elle est importée à grand frais par l'Empire romain jusque vers le VIe siècle, où dit-on des moines envoyés par l'empereur byzantin Justinien Ier rapportent en Europe des œufs de ver à soie volés.

L'introduction en Europe

La soie existe en Europe depuis le IVe siècle dans le monde byzantin. La technique du tissage de la soie est ensuite transmise à la civilisation musulmane, où elle prospère durant le Moyen Âge[2]. C'est par ce biais que le tissage de la soie est introduit dans le monde médiéval chrétien. Quand Roger de Hauteville conquiert la Sicile musulmane, dans la deuxième moitié du XIe siècle, il en conserve en partie la culture et il se crée alors une civilisation originale, nommée culture de la Sicile normande. Un objet emblématique de cette transmission est le manteau de couronnement en soie brodée de Roger II, roi de Sicile. Jusqu'au XIIIe siècle, le tissage de la soie en Europe chrétienne se limite à la Sicile et à la Calabre, avant de se diffuser vers Lucques, Venise, et d'autres villes italiennes[f 1],[3]. Un autre canal de transmission est l'Espagne musulmane, reconquise par les chrétiens sur plusieurs siècles, mais dont les apports techniques et artistiques sont bien réels, ainsi qu'en témoignent des motifs typiquement espagnols reproduits dans les cités italiennes[f 2].

La Renaissance : la naissance de la Fabrique

La fabrication de la soie à Lyon apparaît à la Renaissance. Profitant d'un environnement très favorable grâce aux foires, à une grande liberté dans l'organisation du métier et à la présence régulière de monarques, l'industrie soyeuse se développe rapidement[i 1]. Elle atteint un premier âge d'or sous le règne d'Henri II avant de subir une crise sévère durant les guerres de religion[d 1].

Première tentative

Au XVe siècle, Lyon est un lieu d'échanges important auquel Charles VII donne le droit d'organiser deux foires libres de taxes. Passant progressivement à trois, puis à quatre par an en 1463, elles se développent rapidement et prennent une grande importance dans le commerce européen de la Renaissance[c 1]. Il s'y vend, entre autres marchandises, de nombreuses soieries en provenance principalement d'Italie[4].

Pour enrayer la fuite des devises due au goût immodéré des élites françaises pour la soie étrangère[a 1], Louis XI souhaite créer une manufacture de soie à Lyon[d 2]. Par l'ordonnance du 23 novembre 1466[5], il enjoint aux bourgeois lyonnais de financer l'établissement d'ateliers dans leur ville. Toutefois ces derniers, soucieux de ne pas gêner leurs principaux partenaires commerciaux et bancaires italiens, traînent les pieds et la tentative achoppe. Les quelques ouvriers installés dans la cité sont envoyés à Tours, au château de Plessis-lèz-Tours, en 1470[6],[b 1].

Ce refus des marchands lyonnais s'explique également par une conjoncture qui ne leur semble alors pas favorable à cette industrie. La main-d'œuvre n'est pas assez abondante en ville pour permettre une production bon marché et les gains du simple commerce de la soie sont, en comparaison, certains et réguliers. Les marchands soyeux italiens sont alors indispensables à la bonne marche des foires naissantes, et soutenir la naissance d'une industrie qui concurrencerait leurs cités d'origine risquerait de les faire fuir[i 1]. C'est la modification de cet environnement qui permettra, une cinquantaine d'années plus tard, la véritable naissance de la soie lyonnaise[d 3].

Entre-temps, un marchand lucquois, Nicolas de Guide, tente de tisser de la soie à Lyon en 1514, mais il est violemment pris à partie par des compatriotes, qui l'accusent de faire concurrence à sa propre cité. Non soutenu par le consulat, il abandonne[d 3],[7].

Turquet et Naris : la naissance de l'industrie soyeuse lyonnaise

En 1536, Étienne Turquet et Barthélemy Naris, négociants piémontais fixés à Lyon, souhaitent y établir des manufactures pour la fabrication des étoffes précieuses. François Ier, par lettres patentes, accepte de leur donner les mêmes privilèges qu'à la ville de Tours, et installe ainsi la corporation des ouvriers en « draps d'or, d'argent et de soye »[a 2],[i 1]. Turquet, Naris et leurs ouvriers sont déclarés francs de tout impôt et de tout service de garde ou de milice, à la condition qu'ils travaillent dans la ville et non au dehors[w 1],[8]. Turquet monte la société de la « Fabrique lyonnaise de soierie », avec l'aide de bourgeois lyonnais, dont les frères Senneton, et de banquiers, dont les Camus, La Porte, Faure ; il fait venir des ouvriers d'Avignon ou de Gênes[e 1].

L'essor immédiat de l'industrie de la soie

Soutenue par le roi, qui donne à Lyon le monopole de l'importation de soie grège en 1540[i 1], l'industrie soyeuse connaît tout de suite le succès. En 1548, lors du défilé pour l'entrée de Henri II, 459 maîtres de métiers défilent ; entre 800 et 1 000 personnes vivent de la soierie à Lyon[c 2],[w 1]. Cette croissance rapide s'explique en partie grâce à un contexte économique favorable, une main-d'œuvre disponible abondante et un cadre réglementaire souple. En effet, Lyon est alors une ville très libre et où les artisans ne sont pas sous la contrainte de corporations fermées, cette liberté étant protégée par les lettres patentes royales de 1486 et 1511[b 2]. La première compagnie de Turquet et Naris est dissoute en 1540, chacun poursuivant l'activité isolément. Apparaissent alors plusieurs maîtres soyeux dont Gibert de Crémone (qui fait également tisser à Saint-Chamond), Leydeul ou Rollet Viard, lequel possède également des métiers à Avignon[b 3].

L'essor important de l'activité impose, dès 1554, l'établissement des premiers règlements pour organiser l'activité et la corporation[a 3]. Ceux-ci sont rédigés par les maîtres des métiers et les notables du consulat, puis officialisés par le roi[b 4]. D'après Roger Doucet, l'apogée de cette première période de la soierie lyonnaise a lieu durant le règne de Henri II[b 5]. Estimer l'évolution réelle de la production est délicat. Les chiffres fournis par le consulat sont difficiles à exploiter car souvent grossis par les intéressés et mélangeant dans un même groupe les travailleurs de la soie et de la laine. Néanmoins, cette industrie nouvelle parvient à s'imposer face aux importations de soieries italiennes dans le royaume de France, en étant moins chère que les étoffes d'entrée de gamme de ces dernières[d 4]. Richard Gascon s'appuie sur l'entrée des balles de soie non-ouvrée ou semi-ouvrée, et donc destinée à la production de tissu, pour proposer l'estimation suivante : entre 1522 et 1544, le volume aurait pu être multiplié par 2,5 et par huit entre 1544 et 1569[d 5].

Cette réussite ne doit pas cacher que pendant toute cette période, la Fabrique ne sait fabriquer que des tissus unis, qui ne concurrencent pas les productions haut de gamme des cités italiennes[ao 1]. Malgré quelques motifs obtenus à l'aide de ligatures ou de baguettes par les artisans lyonnais, les artisans transalpins restent seuls maîtres de la fabrication des façonnés[3]. Il faut attendre les années 1600 pour que Lyon y parvienne, avec les évolutions techniques apportées par Claude Dangon[c 3], très probablement importées d'Italie[a 4].

Crise des guerres de religion

L'occupation par les forces protestantes de la ville en 1562 et 1563 provoque une crise qui pourrait être passagère, mais qui, accompagnée d'autres évènements négatifs, entraîne la soierie lyonnaise dans la première dépression cyclique de son histoire.

Avec la prise du pouvoir à Lyon par les protestants en 1562, de nombreux grands marchands, qui sont aussi de grands fabricants, quittent la ville. Les métiers manquent brutalement de matière première, et les circuits commerciaux pour l'écoulement de la production se réduisent fortement. La peste des années suivantes accentue la dépression ; dans les plaintes qu'ils envoient au roi, les maîtres soyeux qui sont restés avancent que les deux tiers des ouvriers ont disparu[d 4].

À ces catastrophes ponctuelles s'ajoute un évènement affaiblissant la soie lyonnaise, qui doit faire face à une vive concurrence. En 1563, Charles IX, alors âgé de treize ans et qui vient de prendre possession d'un pays ravagé par les divisions religieuses, décide de taxer l'entrée de la soie grège dans le royaume à hauteur de 50 %. Cela entraîne une perte importante de compétitivité pour les tisseurs lyonnais qui voient les productions étrangères (entrant le plus souvent en France de façon frauduleuse) devenir moins chères que les leurs. Par ailleurs, les cités concurrentes de Genève, Besançon, Turin, Milan, Modène et Reggio se mettent à fabriquer des unis et rayés de basse qualité vendus peu cher. Ils attirent une partie de la main-d'œuvre établie à Lyon, qui se trouve alors en manque de travail[d 6].

La chute des effectifs et de la production est difficile à établir. Richard Gascon estime que d'environ 3 000 métiers à tisser à la fin des années 1550, on tombe à quelque 200 dans les années 1570[d 7].

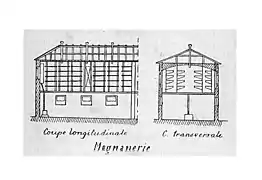

À la fin du XVIe siècle, le roi Henri IV qui souhaite que la France produise elle-même le fil de soie, encourage l'élevage du ver à soie. Aidé par les travaux d'Olivier de Serres qui a planté brièvement des pieds de mûriers dans le jardin des Tuileries[a 5], il en soutient le développement, en particulier dans les Cévennes et l'Ardèche, où le climat est propice. La culture des mûriers est également développée dès 1564 dans le Languedoc et en Provence par François Traucat. Apparaissent ainsi les premières magnaneries françaises[i 1].

XVIIe et XVIIIe siècles : la soie lyonnaise à la cour

Durant les XVIIe et XVIIIe siècles, la Fabrique lyonnaise est intimement dépendante de la cour royale, et dans une moindre mesure des conflits agitant les monarchies européennes. Ce lien explique l'alternance de périodes fastes et difficiles qui affecte le monde ouvrier de la soie et son commerce.

D'Henri IV à Louis XIV

Au début du XVIIe siècle, la Fabrique compte moins de 1 000 maîtres-tisserands, qui possèdent en tout moins de 2 000 métiers à tisser et regroupent moins de 3 000 personnes en tout[w 2]. Sous Henri IV, l'industrie de la soie à Lyon connait deux évolutions importantes.

La première est l'introduction par Claude Dangon du métier à la grande tire, importé d'Italie, permettant de tisser des façonnés[a 6]. L'arrivée de cette mécanique permet à Lyon de soutenir la comparaison avec Paris et Tours, et de rejoindre le niveau des productions venant des cités italiennes[h 1]. À cette époque, les cités du nord et du centre de l'Italie dominent la soierie européenne à la fois par la qualité et la quantité de leur production. Elles imposent au continent leur style, recherché par toutes les élites[u 1]. La qualité de la soie lyonnaise augmente encore grâce à l'introduction dans la ville du lustrage de la soie par Octavio Mey en 1655[a 4].

La deuxième évolution est l'apparition d'un règlement régissant la profession. Jusqu'à cette époque, les maîtres tisseurs étaient libres de s'organiser comme bon leur semblait. En 1596, l'apprentissage est fixé à cinq ans, suivi d'une période de compagnonnage de deux ans. Le maître ne peut avoir que deux apprentis et il lui est interdit de faire travailler des personnes hors de sa famille, pour par exemple des travaux annexes tels que le montage des chaînes et trames[a 7].

Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, Lyon reste un centre de soie mineur par rapport aux cités transalpines. Le commerce des étoffes précieuses est encore maîtrisé par des marchands italiens[u 2].

Les réformes de Colbert

En 1667, Jean-Baptiste Colbert établit plusieurs ordonnances sur la « Grande Fabrique de Soie » lyonnaise. Ces arrêtés et règlements encadrent strictement la fabrication en détaillant la qualité attendue pour les commandes royales et en précisant, par exemple, la largeur des étoffes ou le nombre de fils à utiliser[h 1]. Ils rendent aussi obligatoire la tenue de livres de fabrication. De somptueux tissus sont alors réalisés à Lyon pour les princes de la cour ou l'aménagement des différentes demeures royales, dont le château de Saint-Germain-en-Laye et le château de Versailles. Ainsi le « brocard des amours » en six pièces garnit la chambre du roi en 1673. Aucune pièce de cette époque ne subsiste à l'heure actuelle, car les tissus usagés étaient à cette époque envoyés à la fonte pour en récupérer le métal précieux[i 1].

La politique mercantiliste de Colbert soutient fortement le développement de la production industrielle française. Son action est efficace sur le monde de la Fabrique, dont le nombre de tisserands triple entre 1665 et 1690[w 2]. Pour ne pas heurter une clientèle encore attachée aux styles italiens traditionnels, les marchands-fabricants français n'innovent pas en termes de motif[h 1]. Ils font même quelquefois passer leurs tissus pour transalpins, afin de rassurer leurs clients[u 3]. Cet essor n'est pas brisé par la révocation de l’Édit de Nantes (1685), même si de très nombreux soyeux de confession protestante s’exilent en se réfugiant notamment en Suisse (à Zurich) et à Londres (quartier de Spitalfields)[w 2].

Mutation commerciale et stylistique

À partir de la toute fin du XVIIe siècle jusqu'aux années 1720, les commandes royales cessent complètement. Les dernières années du règne de Louis XIV sont difficiles pour le monde de la Fabrique lyonnaise, les deuils royaux restreignant la demande officielle d'étoffes précieuses.

L'industrie lyonnaise, à l'époque entièrement consacrée au luxe nobiliaire français, se voit forcée de chercher d'autres débouchés en s'adressant à une clientèle moins fortunée, demandant des tissus plus simples. Cette clientèle plus modeste ne compense toutefois pas le manque causé par l'arrêt des commandes de Versailles[r 1]. C'est donc à cette période que s'ébauche une stratégie commerciale qui s'avère être une réussite durant le XVIIIe siècle. Jouant sur le fait que la cour de Louis XIV est la plus brillante du continent, et que la mode des élites européennes est influencée par Versailles et Paris, les commerçants lyonnais exportent chaque année des nouveautés qui s'imposent auprès des élites étrangères. Un rapport remis au parlement de Londres en 1713 constate que les fabricants de soie anglais, pour réussir à vendre chez eux, sont obligés de s'en tenir à la mode arrivée de France. Mais le retard qu'ils prennent pour copier et faire parvenir leurs pièces aux comptoirs les condamne à des ventes moins profitables sur les étoffes haut de gamme. Les soyeux anglais restent toutefois les principaux acteurs de la soie sur leur propre sol[ai 1].

Pour satisfaire le besoin permanent de nouveauté, des marchands-fabricants décident de réaliser des tissus aux motifs originaux, cherchant à s'éloigner des dessins traditionnels. Cette innovation stylistique permanente, aidée par la proximité des marchands-fabricants des cours de Paris et de Versailles, permet à Lyon d'évincer progressivement les tissus étrangers, italiens, anglais ou hollandais. Les résultats commerciaux restent cependant mitigés jusqu'aux années 1730[u 3].

Sous Louis XV et Louis XVI

Bénéficiant des évolutions favorables connues sous Louis XIV, la Grande Fabrique traverse le Siècle des Lumières en dominant le commerce européen de la soie[aa 1] ; elle a à l'étranger « la juste réputation de métropole de la soie »[ad 1]. La filière soyeuse connaît de nombreuses innovations du métier à tisser, destinées à améliorer la productivité ou la qualité du tissu final[i 2].

Après deux siècles où les soyeux lyonnais suivent la mode étrangère et surtout italienne, ils s'émancipent complètement au XVIIIe siècle dans une course à l'innovation et au renouvellement permanent[q 1],[9]. Le centre européen de la mode est alors Paris, où tous les fabricants lyonnais importants ont au moins un représentant pour ne jamais être en retard sur les tendances de la cour[ad 1]. Ils y envoient leurs dessinateurs qui s'inscrivent pleinement à la pointe de ce mouvement. Les deux personnes emblématiques de cette activité artistique sont Jean Revel et Philippe de la Salle[i 2]. La Fabrique acquiert un tel prestige que les autres centres de production européens se mettent à leur tour à la mode lyonnaise[m 1],[u 3].

Durant ce siècle, les Lyonnais exportent la majorité de leur production en Europe du Sud ou du centre. Via l'Espagne, ils font circuler leurs produits jusqu'en Amérique du Sud. Leurs tissus de soie se vendent également beaucoup dans les pays nordiques et notamment en Suède. Les marchands lyonnais sont toutefois en concurrence avec plusieurs autres pays producteurs, dont l'Italie ou la Grande-Bretagne. Ce dernier tient fermement le marché sur son sol, et celui de l'Amérique du Nord[ad 2].

Organisation de la Fabrique

La Fabrique est institutionnellement dominée par les grands marchands, qui sont constamment soutenus par le roi. Les instances de la Fabrique mettent en place, au cours du XVIIIe siècle, des systèmes de soutien à l'innovation qui permettent à l'ensemble du secteur de profiter de multiples inventions.

Les luttes d'influence pour la maîtrise de la Fabrique

À l'instar des siècles précédents, la Fabrique est secouée par des troubles entre l'élite des marchands en soie, qui maîtrise et conserve à son profit les circuits de vente, et les maîtres-tisserands et ouvriers, à qui la vente directe est plus ou moins interdite. Ces derniers ne cessent de vouloir obtenir une meilleure place dans le circuit commercial de la soie, que ce soit en ayant un rôle institutionnel ou des garanties de rémunération avec un tarif défini[w 3].

Les tensions commencent au XVIIIe siècle avec l'ordonnance consulaire du 4 juin 1718. Elle bloque l'ascension des maîtres tisserands vers la classe des marchands à l'aide d'un droit d'entrée très élevé. À la suite de la commande royale de 1730, le contrôleur général des finances Philibert Orry promulgue un nouveau règlement le 8 octobre 1731 qui est très favorable aux gros marchands[aa 1]. À cette époque, la Fabrique compte 120 à 180 gros marchands, environ 700 petits et 8 000 maîtres-ouvriers[r 2]. Une lutte d'influence se poursuit, qui aboutit à la proclamation d'un nouveau règlement en 1737, autorisant l'association de plusieurs petits marchands et ouvriers, et la vente directe, sans l'obligation de passer par l'intermédiaire d'un grand soyeux. Suspendu dès 1739, ce règlement est remplacé en 1744 par un nouveau règlement consacrant la suprématie de l'élite commerciale. Dès son annonce en août, des émeutes surviennent, menées par des maîtres-ouvriers. Les forces locales du roi sont dépassées et le gouvernement suspend le nouveau règlement pour apaiser les esprits. L'année suivante, la situation est violemment reprise en main et le règlement de 1744 définitivement imposé[r 2],[aa 2].

La structure sociale

Au XVIIIe siècle, le monde de la Fabrique est composé de quatre groupes superposés mais sans frontières figées.

L'élite est constituée par les négociants qui maîtrisent le commerce de gros de la soie grège, revendant la matière première aux marchands-fabricants. Ces quelques dizaines de familles cumulent également des investissements dans la filature, la revente de soie tissée et la banque. Ces négociants sont fréquemment liés à des familles italiennes, turinoises ou milanaises[w 3].

Un second groupe comprend une centaine de marchands-fabricants, également appelés « soyeux », qui fournissent de la soie à tisser aux maîtres-ouvriers, emploient des dessinateurs et revendent les tissus commandés. Une trentaine d'entre eux sont de grande envergure et côtoient le groupe des négociants internationaux, duquel ils se distinguent par leur manque de maîtrise des circuits commerciaux en amont. Cette classe est subdivisée en deux groupes, les « gros marchands », qui vendent dans un véritable magasin et emploient un grand nombre d'ouvriers en dehors de leur atelier, et les « petits » qui fabriquent eux-mêmes et vendent pour leur propre compte, avec en moyenne quatre métiers dans leur maison[w 3],[r 1].

Le troisième groupe est celui des maîtres-ouvriers, qui possèdent un ou plusieurs métiers à tisser. Ils reçoivent les fils et dessins des marchands-fabricants et peuvent à leur tour employer des apprentis ou des aides. Ce groupe supporte difficilement l'état de sujétion dans lequel les règlements le placent, ainsi que l'absence de garantie sur la rétribution de leur travail, le « tarif ». Il s'organise, clandestinement puisque toute association de corps est interdite, et proteste, quelquefois violemment comme en 1744[w 3].

Enfin, le dernier groupe est celui des innombrables aides, apprentis et ouvriers qui ne possèdent pas leurs propres outils de production[w 3].

Les améliorations techniques

Durant le XVIIIe siècle de nombreuses innovations sont appliquées au métier à tisser dans le but de faciliter le travail, faisant apparaître de nouveaux types de tissage[aa 3],[10]. Ces recherches et mises au point relèvent d'une logique marchande, et sont promues par le milieu du négoce. Les marchands-fabricants instaurent « une gestion publique de l'innovation, fondée sur la négociation partagée de l'utilité technique et la diffusion rapide des techniques nouvelles par un investissement financier, municipal et communautaire. En ce sens, la corporation, loin d'être passéiste, favorise au contraire l'innovation technique »[q 1].

Au début du siècle, des systèmes pour faciliter la lecture des dessins et le choix des fils de chaîne concernés par le passage de la navette sont mis au point. Il s'agit du métier Basile Bouchon, exploité à partir de 1725. Un collègue de Bouchon, Jean-Baptiste Falcon, invente le système de cartes perforées portées par un prisme, qui permet de diffuser bien plus vite les motifs complexes d'un atelier à un autre[q 2]. Cette période est également celle qui voit une première tentative de mécanisation des métiers à tisser, grâce à Jacques Vaucanson, dans les années 1740. Cette tentative, rejetée par les ouvriers de la Fabrique, tourne cependant court[a 8]. Ces innovations, pas toujours au point techniquement, ne sont pas toujours adoptées, mais font partie de l'amélioration continue de la performance des métiers à tisser[w 2].

Système public de soutien à l'innovation

Les pouvoirs locaux ont bien conscience que l'innovation est la clef de leur réussite commerciale[aa 4]. Le soutien aux inventeurs s'institutionnalise au travers de deux modes de rétribution financière[11]. Le premier vient directement de la corporation de la Fabrique, qui fournit par exemple à Jean-Baptiste Falcon 52 194 livres entre 1738 et 1755 pour le récompenser de ses travaux de perfectionnement du métier à tisser. Le second est régi par la municipalité et l'intendant. Il est approvisionné par la caisse du droit des étoffes étrangères, créée en 1711. À partir de 1725, une partie du revenu de cette caisse est octroyée à des inventeurs, cette proportion augmentant à partir des années 1750[ak 1]. Ces dispositions sont complétées par une prime à la diffusion, récompensant les personnes qui adaptent un nouveau système à un grand nombre de métiers à tisser[aa 4].

Au cours du siècle, les méthodes de validation des demandes de fonds deviennent de plus en plus élaborées, et reposent sur l'expertise croisée d'académiciens et de professionnels. Cette coopération entre corps de métier variés inaugure une tendance profonde de la culture lyonnaise[12],[13], qui recherche le consensus et l'arbitrage. Elle débouche, au début du XIXe siècle, sur l'institution du conseil des prud'hommes[q 3].

Durant le XVIIIe siècle, les Lyonnais adressent à l'administration royale du commerce 229 demandes de brevet d'invention concernant le textile, dont 116 destinées uniquement à l'amélioration du métier à tisser[q 4]. Ce sont le plus souvent les tisserands qui procèdent à ces études, destinées à améliorer toutes les opérations longues et délicates permettant la réalisation des motifs. Sur les 170 inventeurs[aa 3] qui sollicitent les autorités pour valider une technique, seuls 12 sont de grands marchands[q 5]. Des dessinateurs sont également inventeurs, alliant la recherche stylistique à la recherche technique pour mettre au point de nouveaux tissus. Ainsi, Jean Revel crée dans les années 1730 le point « rentré » ou « berclé », qui permet la création de demi-teintes[aa 4]. Le rendu de relief dans le tissu et les nuances de couleur obtenues sont inconnus à cette époque[h 2]. Cette innovation est immédiatement reprise et imitée en Grande-Bretagne[ad 3].

Les élites lyonnaises multiplient ainsi les aides à l'innovation et à la diffusion des techniques à la fois dans un esprit de respect des solidarités corporatistes et de récompenses des pratiques individuelles innovantes. « À Lyon, les inventions sont un bienfait pour l'économie de la ville et du royaume, avant que d'être atout dans les mains de leur concepteur »[ak 2]. Les privilèges exclusifs sont donc très rares à Lyon, et concernent rarement le monde de la soie[ak 3].

Prospérité et définition d'un style français : 1700-1750

Lors de la Régence de Philippe d'Orléans, la Grande Fabrique connait une certaine instabilité car de nombreuses commandes viennent de personnes enrichies artificiellement avec le système de Law, leur ruine empêchant le paiement final. Par ailleurs l'essor de la Compagnie des Indes, qui offre au marché français des textiles nouveaux, fait une sévère concurrence à la soie lyonnaise[r 1].

La paix du début du règne effectif de Louis XV et de nombreux évènements heureux dans la famille royale, dont la naissance du Dauphin, font affluer les commandes auprès des soyeux lyonnais. Il s'ensuit une période de prospérité pour la Fabrique[h 1]. Les suppliques des marchands lyonnais, relayées par le consulat, aboutissent à une grande commande royale de soie d'ameublement en 1730 pour le château de Versailles. Cette commande stabilise enfin le secteur soyeux lyonnais et lui permet une solide croissance jusqu'aux années 1750[r 1],[aa 2]. L'activité double entre 1720 et 1760[w 2]. Une des principales maisons soyeuses de cette époque est la famille Charton, qui fournit la plus grande part du garde-meuble royal entre 1741 et 1782[h 3].

Les dessinateurs lyonnais

Cette période est également celle qui voit l'émancipation des dessinateurs lyonnais du style italien, pour établir leur propre marque de fabrique[h 1],[u 3]. Ce style s'impose rapidement dans toute l'Europe et aide à l'essor des ventes de soie lyonnaise parmi les élites de tout le continent[u 1]. Les dessinateurs se forment au contact de peintres lyonnais tels Charles Grandon, Daniel Sarrabat (qui aura Philippe de la Salle comme élève) ou Donat Nonnotte[w 4]. Fait unique en Europe[aa 4], ils ont souvent des parts dans des affaires de soierie et sont donc autant des commanditaires que des dessinateurs employés[14]. De la même manière, ils ne forment pas un groupe organisé et, contrairement aux marchands ou aux tisserands, ils n'ont pas de corporation propre. C'est ainsi que le dessin n'appartient pas à celui qui l'exécute, mais à la maison de soierie qui l'a commandé[av 1].

Pour trouver leur inspiration, après de longues années d'études, ils « fréquentent les cabinets de gravure, les collections d'art, les manufactures des Gobelins, les théâtres, les palais de l'aristocratie et la cour »[u 4]. Mais ils sont également techniciens du tissu, mécaniciens et commerçants, car un dessin est réalisé en fonction de son impact commercial, de sa faisabilité et de la qualité finale du tissu qui le porte[av 1].

Parmi les dessinateurs de cette époque, Courtois réalise les premiers essais de dégradation de couleurs, en juxtaposant des fils de nuances différentes, allant du plus clair au plus foncé. Ringuet est l'un des premiers à tendre vers une imitation de la nature pour les décors floraux. L'un des grands novateurs de cette époque est Jean Revel, dont l'invention du point berclé, permettant l'obtention de couleurs fondues, eut un succès immédiat[av 2].

Le style français

L'apparition des premières formes d'un style proprement français date des années de gloire de Louis XIV et de la volonté de Colbert de constituer une puissante industrie nationale. Concurrençant les modes italiennes et espagnoles, elle s'impose d'abord à la cour française puis, lentement, dans toutes les cours européennes. Ce style devient donc de fait européen[15].

Il se caractérise à ses débuts par l'apparition de l'asymétrie, de dessins plus nets. La décoration florale est le sujet de prédilection, répété à l'envi, mais avec un renouvellement permanent. « Le motif n'est plus stylisé mais le fruit de la reproduction naturaliste de la réalité, étudiée directement ou observée sur les traités de botanique »[u 5]. Dans les années 1700-1710, le style dit « Bizarre » se répand, proposant un traitement exubérant et fantaisiste des motifs naturalistes[aa 4]. On trouve dans des dessins en longueur un mélange de thèmes familiers et insolites, des chinoiseries et des japonaiseries, et des motifs aux proportions a priori incompatibles[ad 4].

Les années 1720 et 1740 sont la période du style Régence, caractérisé par « des décors où les fleurs, les végétaux et les fruits aux coloris nuancés et éclatants s'épanouissent généreusement au milieu des motifs d'architecture ou de ruines, de vases ou de corbeilles, de coquilles ou de rochers »[h 2]. En ce début du règne de Louis XV apparaissent les motifs « à la dentelle »[aa 5]. Les motifs semi-naturalistes floraux avec quelquefois des fruits et des feuilles sont entrecroisés avec des imitations de dentelle[ad 5].

Enfin, les années 1730-1740 sont marquées par le goût pour une représentation plus classique et réaliste de la nature, même si les années 1740 sont également celles du rococo[aa 6]. C'est également à cette époque que les premiers essais de représentations du relief sur le tissu sont opérés, à la suite de l'invention de Jean Revel. Pour mettre en valeur cette nouveauté, les motifs sont agrandis dans de grandes proportions, donnant par exemple « à une rose la taille d'un chou et celle d'une citrouille à une olive »[ad 6].

Le style français n'est pas seulement caractérisé par l'innovation des dessins, mais également du tissu, par l'invention de nouveaux procédés de tissage.

L'influence du style français et la réussite commerciale de la Fabrique

Le style français, à la suite du prestige qu'il avait acquis sous Louis XIV, gagne sous Louis XV une place plus grande encore sur tous les marchés de luxe d'Europe. En Grande-Bretagne, en Hollande ou en Italie, les centres soyeux du continent se trouvent contraints de copier, avec retard, les tissus français. Malgré la très haute réputation des tisseurs hollandais au début du XVIIIe siècle, malgré les lois interdisant l'entrée de soies françaises en Italie, les Lyonnais parviennent à s'imposer sur tous les marchés du continent[ai 2].

Ces marchands pratiquent alors une politique commerciale offensive. Après avoir proposé la nouvelle mode de l'année et en avoir tiré de grands profits, et avant que les soyeux locaux aient pu sortir des tissus imitant leurs motifs, ils bradent fortement leurs résidus pour briser les prix et empêcher les imitateurs de tirer de gros bénéfices de leur travail. Ceci, bien sûr, juste avant l'arrivée de la nouvelle mode qui rend tous les invendus obsolètes et donc encore plus difficiles à écouler[ai 3].

Cette politique commerciale tournée vers les marchés extérieurs est appuyée par plusieurs décisions royales pour protéger l'industrie française. En 1711 la monarchie crée une taxe sur l'importation des soies brutes, dont la perception se tient à Lyon avec l'établissement d'une « caisse du droit des étoffes étrangères ». Les soyeux lyonnais protestent en arguant que leur soie devient moins compétitive que les étoffes étrangères. L'État la modifie donc en 1716 en augmentant lourdement les droits sur l'importation des étoffes étrangères, dont la même caisse concentre le recouvrement. Cette attitude protectionniste est adoucie en 1720, mais perdure par la suite[ak 4],[16].

Crises et difficultés : 1750-1770

Entre les années 1750 et 1770, plusieurs crises malmènent les affaires de la soie rhodanienne[w 5]. Ces périodes de difficultés commencent avec la guerre de Succession d'Autriche (1740-1748) et la guerre de Sept Ans (1756-1763). Elles sont accentuées par de nombreux deuils à la cour ou les conflits dans les pays du nord grands importateurs de soie lyonnaise[r 2],[h 3]. La crise connait un pic en 1771, avec le conflit entre l'Empire russe, la Pologne et l'Empire ottoman, également bons clients des commerçants français[r 2].

En 1756 est fondée une école des Beaux-arts par l'abbé de Lacroix-Laval et un groupe d'amateurs d'art[af 1]. Elle devient en 1780 « l'École royale académique de dessin pour le progrès des arts et celui des manufactures de la ville de Lyon »[h 2],[n 1] dispensant des cours gratuits[aa 4]. Elle forme de nombreux dessinateurs à la peinture classique et à la reproduction des fleurs naturelles dans toutes leurs nuances[w 4]. Ceux-ci cherchent toutefois à évoluer pour proposer des nouveautés à leurs commanditaires et clients. « Entre 1750 et 1770, les guirlandes de fleurs et de végétaux, les ramures, les rubans, les cordelières de passementerie... parcourent verticalement les étoffes en mouvements ondulants, méandres ou « rivière » dans le style rocaille »[h 2]. La technique du dessin destiné au tissage est théorisé pour la première fois par Joubert de l'Hiberderie dans son « Manuel du dessinateur pour les fabriques d'étoffes » de 1765[w 4],[17],[18].

Le dessinateur le plus emblématique de cette période est Philippe de la Salle, considéré dans les années 1760 comme le meilleur de sa profession[h 2],[w 4],[ad 7]. Ce dernier, avec bien d'autres, travaille également à l'amélioration technique des métiers à tisser, notamment à l'allègement du travail du tireur de lacs. Il perfectionne les navettes, d'autres parties du métier et invente le semple amovible[aa 3]. Soutenu comme dessinateur, pédagogue et inventeur par la Fabrique et la ville de Lyon, il reçoit 122 000 livres de leur part pour l'ensemble de ses actions[ak 5]. Sa renommée est telle qu'il est invité à faire une démonstration de tissage aux Tuileries devant Louis XVI, qui l'anoblit en 1775[t 1].

Le renouveau avant la tourmente révolutionnaire : 1770-1790

Un renouveau survient à partir du début du règne de Louis XVI et surtout dans les années 1780[r 2], en partie grâce à l'administrateur du garde-meuble Thierry de Ville d'Avray[aa 2]. Persuadé de l'excellence des artisans lyonnais, il établit une série de commandes entre 1785 et 1789 qui restaurent l'activité dans la ville. Elles sont destinées aux appartements royaux de Versailles, à ceux de Rambouillet, de Saint-Cloud et de Compiègne[h 3],[al 1].

Pour s'adapter à l'évolution des goûts, la Fabrique se tourne vers la broderie[aa 6], développant un large secteur de brodeuses sur soie[r 2]. Les marchands-fabricants essaient également des techniques en vogue comme le mélange d'autres fibres avec la soie, le moirage du Gros de Tours ou le droguet, dans lequel la chaîne concourt au même titre que la trame à la formation du dessin[t 1].

La Fabrique poursuit également sa production traditionnelle de grands façonnés. Le style Louis XVI, dans le mouvement néoclassique qui s'impose à cette époque, se traduit dans la soierie lyonnaise par « des compositions à « pastorale » ponctuées de médaillons et de nœuds de rubans, de style Trianon, tandis que les scènes mythologiques ou les allégories à l'imitation de bas-reliefs ou de camées antiques forment des décors élégants que rythment des arabesques, des guirlandes de perles, des vases, des putti ou tout autres ornements dans le goût de l'antiquité gréco-romaine ». On trouve également des droguets, des pois et des rayures[aa 6]. Les motifs rapetissent, ne dépassant souvent pas deux à trois centimètres, et sont disposés verticalement[ad 7]. Camille Pernon ou Jean-Démosthène Dugourc sont d'importants représentants de ce style[h 4].

Pour satisfaire leur clientèle, les soyeux renouvellent en permanence leurs dessins plutôt que de chercher à développer les soies simples, unies. Les maisons emploient donc des dessinateurs, régulièrement envoyés à Paris pour être au courant des dernières modes et pour proposer aux clients des décors toujours nouveaux. Les règlements tentent de protéger ces dessins, et des demandes aux juridictions les plus hautes mettent en place un droit d'auteur. En 1787, un arrêt du conseil garantit au dessinateur l'exclusivité de son œuvre pour une durée allant de six à vingt-cinq ans. Parmi les dessinateurs notables, quelquefois dessinateurs-fabricants, se distinguent Jacques-Charles Dutillieu, Joseph Bournes, François Grognard et Pierre Toussaint Dechazelle[t 2].

En cette fin du XVIIIe siècle la réputation des soyeux lyonnais permet d'obtenir à nouveau d'importantes commandes de cours européennes[h 1], notamment celles de Catherine II de Russie et de Charles IV d'Espagne[i 2]. Ainsi, Camille Pernon est introduit par Voltaire à la cour de Russie et devient l'agent de l'impératrice entre 1783 et 1792[t 2],[al 1].

Avec une succession de cycles de prospérité et d'années difficiles, l'idée d'un tarif minimal pour les tissages apparait, et devient une revendication forte[aa 3]. En 1786, la Révolte des deux sous, qui voit à nouveau se confronter marchands et tisserands est sévèrement réprimée. Les autorités réitèrent alors le pouvoir absolu du consulat dans la sanction du commerce entre grands marchands et ouvriers, consulat lui-même largement aux mains des premiers. Le pouvoir royal interdit toute hausse des prix et toute organisation ouvrière[r 3]. Cette révolte, dans son fonctionnement, préfigure les grandes révoltes ouvrières du XIXe siècle[c 4].

À l'aube de la Révolution, on dénombre à Lyon 14 000 métiers à tisser, qui occupent plus de 30 000 tisserands et 30 000 employés pour les activités annexes ; ceci pour une population totale d'environ 150 000 habitants[w 2].

La crise révolutionnaire

.jpg.webp)

Lyon entre dans la période révolutionnaire en crise. Les années 1787-1788 sont difficiles pour l'industrie soyeuse, la production étant globalement divisée par deux[x 1].

En 1789, lors de la préparation des États généraux, le vote des députés révèle la coupure irrémédiable entre les tisserands et les marchands. Aucun représentant de ces derniers n'est élu, seuls ceux des maîtres-ouvriers se rendent aux États généraux. Dans les cahiers de doléances, ils expriment leur volonté d'une organisation plus juste, désignant les maîtres-marchands comme responsables de leur misère[r 3].

Les tisserands obtiennent un tarif officiel en novembre 1789, et décident de se séparer des marchands en créant une communauté distincte à la Cathédrale Saint-Jean le 3 mai 1790. Ils fondent également de grands espoirs dans la loi du 16 juin 1791 qui supprime les corporations et leurs privilèges. En parallèle, les autorités tentent de protéger les soies françaises en établissant des droits de douanes[r 3].

Toutefois, avec l'exode d'une partie de la noblesse, la Fabrique perd automatiquement une grande partie de sa clientèle. La crise s'installe avec l'inflation et la guerre, qui entrave le commerce. Les riches tissus façonnés sont remplacés par des tissus plus simples, unis, décorés de broderies[aw 1]. Le siège de Lyon en 1793 cause un exode terrible, qui obère largement les possibilités de production ; d'environ 150 000 habitants, Lyon passe à 102 000 en 1794, puis 88 000 en 1800. La répression qui s'ensuit cause la mort de 115 des 400 entrepreneurs en soierie que compte la ville[x 2]. Beaucoup de marchands-fabricants émigrent également, fuyant les combats et les persécutions politiques[aw 2]. En 1793, l'école royale des beaux-arts est supprimée[af 1].

Entre 1794 et 1799, le monde des marchands-fabricants se reconstitue progressivement grâce à l'arrivée de maisons qui travaillent dans d'autres villes françaises. Dès 1794, de Nîmes et d'Anduze arrivent les soyeux Laguelline, Ourson et Benoit[x 3]. À la fin de la même année, Guérin s'installe, venant de Saint-Chamond[y 1].

Durant ces années difficiles, pour faire face au manque de main-d'œuvre, les innovations techniques sont soutenues par l'État au travers de concours et fondations d'écoles. En particulier, l'école de dessin est recréée en 1795 sous l'appellation « d'école de dessin de la fleur »[af 2]. Les soyeux lyonnais vont chercher des idées auprès des ingénieurs anglais, dans le secteur de la production de tissu en coton. Cet effort de mécanisation de l'outil de production aboutit au début du XIXe siècle à la mécanique Jacquard[z 1].

Du Premier Empire à la Troisième République : l'apogée de la soierie lyonnaise

Le XIXe siècle marque l'apogée de la soierie lyonnaise[l 1],[n 2]. La production, la diversité et l'expansion commerciale de ce secteur connaissent une ampleur sans précédent. Après la relance napoléonienne, la cité vit entièrement de son tissage et de son commerce, entraînant les autres secteurs industriels et le secteur bancaire. La soie fait la renommée mondiale de la ville, notamment au travers des expositions universelles[ae 1].

La renaissance sous Napoléon

Sous l'Empire napoléonien, la Fabrique reconstitue lentement ses capacités productives, accueillant des investisseurs étrangers et faisant émerger un cadre de travail plus moderne et efficace. Pour pallier le manque de main-d'œuvre et accélérer la production, un progrès décisif est réalisé avec la mise au point de la mécanique Jacquard[i 2].

Les commandes impériales et la restauration de l'industrie soyeuse

Au début du XIXe siècle, la soierie renaît de ses cendres, notamment sous l'impulsion de Napoléon. Conscient du potentiel économique de la soie, ce dernier s'informe de la situation de l'économie rhodanienne, notamment lors de son séjour de trois semaines au cours de la consulte de Lyon de la République cisalpine en janvier 1802[l 2]. Il passe d'importantes commandes destinées aux Palais impériaux. La première est octroyée au seul marchand-fabricant Pernon en 1802[l 3], pour le château de Saint-Cloud, comme la seconde destinée en 1807 pour la salle du trône de Versailles[k 1],[l 4]. Dans les années 1808-1810, plusieurs autres fabricants (Lacostat & Trollier, Bissardon, Cousin & Bony et Grand-frères) réalisent diverses pièces pour Versailles et le château de Meudon[k 2].

La commande la plus importante arrive en 1811, pour un montant exceptionnel de 2 000 000 francs destinés à acheter plus de 80 000 mètres d'étoffes[l 5]. Elle est particulièrement surveillée par l'administrateur du mobilier de la couronne Alexandre Desmazis qui reste un mois à Lyon pour superviser sa mise en œuvre. Elle est répartie entre une douzaine de soyeux lyonnais dont Lacostat, Bissardon, Cousin & Bony, Grand-frères, Chuard, Dutillieu & Theoleyre, Corderier, Seguin, Gros[k 3].

Grâce aux achats officiels, la croissance de la production est continue sous l'Empire, avec une moyenne d'environ 1,7 % par an[x 4]. Cela permet de retrouver et dépasser le niveau de 1789 : alors qu'en 1801, la production d'étoffes de soie est de 35 % inférieure à celle de la veille de la Révolution, elle retrouve ce niveau dès 1810[c 5]. En même temps que la Fabrique, c'est une partie du secteur textile, surtout celui qui lui est le plus lié, telle la production de fil de métaux précieux et la broderie, qui connaît un développement important sous Napoléon[aq 1].

Un environnement porteur

La destruction du cadre règlementaire des corporations sous la Révolution ayant entraîné une profonde désorganisation de l'activité, le pouvoir impérial, fortement sollicité par les soyeux lyonnais, entreprend plusieurs réformes pour remettre en place une organisation professionnelle et des instruments pour améliorer les conditions du commerce des soies. Il est à l'origine de la restauration de la Chambre de commerce en 1802[ab 1], de la création de la Condition des soies en 1805[ab 2],[aj 1], et de l'établissement du tout premier conseil des prud’hommes, alors uniquement consacré à la soie lyonnaise[x 5]. Les soyeux lyonnais se regroupent au sein d'une Société des amis du commerce et des arts qui soutient l'établissement d'une caisse de prévoyance pour les tisseurs, d'un tarif réglementé ou d'un enseignement professionnel pour garantir une certaine qualité à la main-d'œuvre[k 4]. Pour soutenir les compétences artistiques des dessinateurs, une école impériale des Beaux-arts est fondée au palais Saint-Pierre, en même temps qu'un musée en 1807[af 3], même si le directeur Pierre Révoil en oriente rapidement l'enseignement vers l'art plus que l'industrie[af 4]. Dans le même mouvement, un concours de dessin est institué, dont la dotation est fournie par la chambre de commerce[n 3].

Dans le cadre des commandes impériales, le secteur de la chimie de la teinture fait à Lyon des progrès importants. À la suite de la découverte de défauts présents dans la première commande de Pernon[l 6], les savants lyonnais font des recherches pour trouver des colorants plus stables, plus beaux et moins chers. Napoléon ordonne également la création d'une école de chimie à Lyon. Le premier directeur de cette école, Jean-Michel Raymond, découvre ainsi un procédé pour élaborer du bleu de Prusse avec une forme de cyanure, bien moins coûteux que les procédés traditionnels[k 5].

Cette époque est également le moment où les premières « expositions des produits de l'industrie nationale » permettent à certains marchands-fabricants lyonnais de présenter leur savoir-faire. Le premier à exposer est Camille Pernon en 1802. Par la suite, les soyeux y sont toujours plus nombreux, et les catalogues des expositions permettent de suivre l'évolution des techniques, des styles et des modes[o 1].

Le secteur de la soierie ayant du mal à trouver des investisseurs locaux capables de relancer la production et le commerce, de nombreuses maisons étrangères sont accueillies pour remplacer celles qui ont succombé sous la Révolution. Des succursales s'installent alors dans la ville, passant des commandes de tissus simples destinés à l'exportation vers l'Europe ou plus loin encore[x 6]. Ces maisons engagent des capitaux importants à Lyon, aidant ainsi au redressement de l'appareil productif. Parmi elles se trouvent les entreprises suisses (surtout genevoises) Diodati, Odier & Juventin, Memo, L. Pons, Dassier, Debar & Cie ; allemandes Feronce & Crayen (de Leipzig) et H. Reiss (de Francfort) et italiennes Soresi (de Milan) et Travi (de Turin)[x 5].

Mécanisation de la production avec le « Métier Jacquard » et conséquences

En réponse à un prix proposé en 1801 par la Société des amis du commerce et des arts concernant l'amélioration des métiers à tisser, Joseph Marie Jacquard propose un mécanisme qui permet à un seul ouvrier de réaliser une étoffe complexe, au lieu de plusieurs auparavant. Il exploite pour cela les recherches réalisées avant lui par Basile Bouchon qui avait mis au point un métier à aiguilles en 1725, amélioré une première fois par Jean-Baptiste Falcon qui y avait adjoint un système de cartes perforées, et par le mécanisme à cylindre automatique de Jacques Vaucanson datant des années 1750[k 6].

Peu fiable à ses débuts, la mécanique Jacquard est perfectionnée continuellement, entre autres par Albert Dutillieu (inventeur du régulateur en 1811) et Jean-Antoine Breton (qui met au point l'entraînement de la chaîne à cartons en 1817, amélioration décisive)[k 7],[m 2]. Le métier garde cependant le nom de « Métier Jacquard », sans que cette postérité ne corresponde à sa place réelle dans l'évolution technique des métiers à tisser[m 2].

Cet investissement dans un appareil de mécanisation de la production s'explique par le manque permanent de main-d'œuvre qui freine toute l'activité à cette période[x 4]. En effet, la population lyonnaise n'est que de 102 000 habitants, contre 150 000 à la veille de la Révolution[x 6], et elle ne remonte qu'à 120 000 habitants à la fin de l'Empire[c 6].

Durant le XIXe siècle, le métier mécanisé s'impose pour la fabrication de soie unies ou aux motifs simples, mais est moins utile pour les dessins les plus complexes, qui demandent une débauche de temps de préparation, quel que soit le métier utilisé. Cette mécanisation entraîne une baisse continue du coût de revient des soies simples, tandis que les tissus aux motifs les plus élaborés demeurent très chers. Le métier Jacquard, une fois perfectionné, connaît un grand succès, le nombre de machines passant de 41 en 1811 à 1 879 en 1820, tandis que les métiers à la tire disparaissent rapidement, les ouvriers eux-mêmes appréciant les gains de temps obtenus[m 2].

De la Restauration à la Troisième République : essor et apogée

À cette époque, le bouleversement des structures sociales voit la montée de la bourgeoisie qui, comme la noblesse, veut se vêtir avec de la soie. La restauration de 1814 va permettre à la soierie lyonnaise de se diversifier grâce au vêtement liturgique.[réf. souhaitée] Au cœur du siècle, la soierie lyonnaise est alors rayonnante. Elle fabrique de tout, vend partout dans le monde et s'impose dans les concours internationaux. Durant le Second Empire, elle est l'industrie exportatrice la plus importante de France[ac 1]. Cette prospérité est le résultat de la conjonction de trois facteurs : des marchands-fabricants qui investissent largement et s'engagent sur des marchés toujours nouveaux ; une masse de tisseurs indépendants, que l'on appelait, dans le sens strict du terme, les canuts, dotés pour l'élite d'entre eux d'un grand savoir-faire ; et un secteur artistique et scientifique permettant une innovation permanente[n 2].

Organisation de la Fabrique

L'élaboration d'un tissu au sein de la Fabrique est une activité très fragmentée. Ainsi, il est rare que les maisons de marchands-fabricants aient des employés tisserands. Ce sont la plupart du temps des donneurs d'ordre, qui font travailler des fabricants-façonniers, des chefs d'atelier. De même, nombreux sont les marchands-fabricants à ne pas vendre directement leurs tissus au client final. Ils passent la plupart du temps par des commissionnaires chargés de placer leurs productions dans toutes les villes du monde.

À cette organisation fragmentée il y avait une exception : l'établissement La Sauvagère, une usine-internat créée en 1817 à Saint-Rambert-l'Île-Barbe, une ancienne commune aujourd'hui annexée à Lyon. Il s'agissait d'une usine de châles qui intégrait toutes les opérations de fabrication. En 1827 elle comportait 250 métiers à tisser. Les ouvriers et les ouvrières dormaient à l'usine même, dans des dortoirs séparés. Cette usine était considérée comme un modèle à suivre, car la nourriture y était bon marché et il y avait des écoles pour les enfants. Son propriétaire la dirigeait paternellement ; elle induisait une relation maître-serviteur, plutôt qu'une relation patron-ouvrier, comme dans le reste de la Fabrique[19],[20].

L'approvisionnement en soie

Entre 1815 et 1849, la consommation de soie est multipliée par quatre. Il faut donc pour les maisons soyeuses trouver en permanence de nouvelles sources d'approvisionnement en fil de soie ou soie grège à transformer en fil[ac 2].

Les maîtres de la Fabrique ne possèdent généralement pas leur propre domaine de production de soie grège ou de fil de soie, les achetant à des entreprises spécialisées ou à l'étranger auprès d'intermédiaires[n 4]. Jusqu'au milieu du siècle, la matière première est issue pour moitié des magnaneries des Cévennes et pour l'autre du Piémont et de l'Asie. De rares sociétés se lancent dans l'investissement en unités de production, telle la maison Palluat-Testenoire qui possède par exemple cinq usines près du Mont-Liban, ou le Lyonnais Charles Payen, qui monte à partir de 1845 une florissante entreprise de filature en Inde[n 5].

La présence lyonnaise en Chine est plus notable, facilitée par la mission d'exploration commerciale Lagrénée de 1843 à 1846. Mandatée par le gouvernement français, la mission organise un séjour en Chine de deux ans, de 1844 à 1846, et réunit une grande collection de textiles, de cocons, de produits locaux et de nombreux rapports sur les techniques de tissage chinoises[g 1]. La première maison à s'y installer est celle de Paul Desgrand. Les échanges entre Lyon et la Chine se développent considérablement, profitant notamment de l'établissement des concessions étrangères en Chine, de l'instauration d'une ligne maritime directe entre Marseille et Shanghai et de la création d'une structure de warrant[n 6].

Dans les années 1850, les élevages cévenols sont durement atteints par plusieurs maladies : la pébrine, la flacherie et la muscardine[m 3]. Malgré les travaux de Pasteur, la production s'effondre. Les maladies se répandant en Europe, les soyeux se procurent alors la matière première principalement en Chine[a 9],[i 3], et, pour le reste, dans les différents pays où ils ont des investissements[ac 3]. La maîtrise de ce secteur par les entrepreneurs lyonnais est largement facilitée par le traité de libre-échange entre la France et le Royaume-Uni de 1860. Il permet à la place d'échange de fil de soie de Lyon de dominer ses concurrents anglais, alimentant ainsi au meilleur coût ses ateliers et le revendant dans toute l'Europe[n 4].

À la fin du Second Empire, le Japon devient un pays fournisseur. L'ouverture au monde extérieur durant l'ère Meiji, à partir de 1868, permet aux Lyonnais de prendre pied dans le pays. La maison Hecht, Lilienthal & Cie obtient une position de quasi-monopole dans le secteur avec la fourniture de la totalité de l'équipement de l'armée impériale. Elle est payée en fil de soie qu'elle revend via sa maison-mère lyonnaise[n 6]. L'importation de la mécanique Jacquard au Japon à partir de cette même époque entraîne une diffusion des motifs lyonnais dans la production locale[ar 1].

Tout à la fin du XIXe siècle, une expérimentation est tentée avec la néphile dorée (également appelée nephila madagascariensis, ou, de son nom malgache, l’halabé). Cette araignée fileuse, connue depuis le début du XVIIIe siècle et propre à Madagascar, tisse d'immenses toiles de soie très résistante (couleur jaune or)[ag 1] et se prêtant particulièrement à la confection de vêtements de luxe[22]. Des essais sont effectués à Lyon en 1893 pour une présentation à l'Exposition universelle, internationale et coloniale de 1894. Le père Paul Camboué, missionnaire jésuite à Madagascar, envoie de nombreux spécimens de soie au laboratoire de la condition des soies ; quoique vivement intéressé par les échantillons, le laboratoire estime d'une part que ceux-ci sont en quantité trop faible pour pouvoir juger de l'intérêt industriel de la soie d'araignée, et d'autre part que les araignées malgaches ne s'acclimateront probablement pas au climat lyonnais[23],[24].

Un système productif sous tension

Sous une élite très resserrée, une masse importante d'ouvriers peuple la Fabrique, qui est « sous la monarchie de Juillet, peut-être la plus forte concentration européenne d'ouvriers employés dans une seule industrie »[w 6]. Cette masse se compose de plus de femmes que d'hommes[20]. Contrairement à la plupart des autres types d'industries, la soierie lyonnaise reste longtemps artisanale. Le premier métier mécanique n'est installé qu'en 1843, et on n'en dénombre que 7 000 en 1875[ae 2]. En 1866, il y a 30 000 métiers à tisser à Lyon et 95 000 dans les campagnes environnantes[a 9].

Au début du siècle, la production est concentrée en ville, et plus particulièrement sur la colline de La Croix-Rousse, alors une commune indépendante et qui a donc l'avantage d'être exonérée de l'octroi, jusqu'à son rattachement à Lyon en 1851. Puis la Fabrique disperse les lieux de fabrication dans le Lyonnais, le Beaujolais, allant jusqu'en Dauphiné, dans le Bugey et la Savoie[ae 2]. C'est au début du siècle que naît le terme de « canut » pour désigner le tisseur de soie lyonnais.

Tout comme aux siècles précédents, la production est effectuée par des artisans indépendants, rétribués à la pièce et dont les relations avec les donneurs d'ordre sont régulièrement tendues. Deux grands conflits vont affecter le système productif au XIXe siècle :

- En 1831, la première Révolte des canuts soutient la revendication d'un tarif minimum de fabrication, d'abord négocié puis refusé par les fabricants. Du 21 novembre au 2 décembre prend place un mouvement violent qui voit les insurgés se rendre maitres des quartiers de la Croix-Rousse et de la Presqu'ile. Les canuts rétablissent l'ordre dans la ville, ils l'administrent, et se retirent à l'arrivée de l'armée dirigée par le Maréchal Soult, ministre de la guerre[25].

- En 1833-1834, la question du tarif provoque à nouveau des mouvements de grève générale. Les meneurs sont arrêtés mais leur mise en procès provoque de nouvelles émeutes (9 au 15 avril 1834) qui seront réprimées (300 morts, de nombreux blessés et 500 arrestations)[26].

Au total et selon l'historien Pierre Léon, ces révoltes ne perturbent pas significativement la prospérité générale et permettent aux tisseurs de voir leur niveau de vie progressivement s'améliorer[s 1].

Sous le Second Empire, le conseil des prud'hommes, de par la volonté de la chambre de commerce, commence à rassembler des collections d'échantillons de tissus. Celles-ci sont autant destinées à assurer à chacun la propriété d'un motif qu'à nourrir les idées des dessinateurs et des fabricants[n 7]. Contrairement à ce qui se passait au siècle précédent, les dessinateurs se spécialisent dans un rôle purement artistique et de metteur en carte. Les innovations ne proviennent plus d'eux, mais d'ouvriers ou de fabricants. Souvent embauchés jeunes, en qualité d'employés, par des maisons de soierie, ils y sont formés et innovent peu artistiquement[av 3].

Avec l'adoption, sous le Second Empire, de la mode des unis, les maisons soyeuses ont moins besoin de dessinateurs, et n'embauchent plus. En 1870, ceux qui restent ont vieilli, et ne forment plus personne. Cela prépare la crise de renouvellement du début de la Troisième République[av 4].

Les débouchés

Les marchands-fabricants contrôlent entièrement les débouchés de la production, les chefs d'atelier ne vendant jamais les tissus qu'ils réalisent. Les circuits de la soie évoluent grandement au cours du siècle. Avant 1815, l'essentiel est distribué sur le continent, dans toutes les cours d'Europe. Par la suite, la forte hausse des barrières douanières déporte les ventes vers le Royaume-Uni et les États-Unis[c 7]. Aux alentours des années 1870, ces deux États absorbent 70 à 80 % des achats de soierie lyonnaise[ac 2].

Sur l'ensemble du siècle, c'est 80 % de la production qui est exportée de France[w 7]. Les négociants ouvrent des filiales jusqu'à Mexico, Rio de Janeiro, Buenos Aires[27]. Cette réussite commerciale sonne le glas des autres centres de production nationaux (Avignon, Tours, Nîmes), qui s'étiolent les uns après les autres. De même, la concurrence européenne (Krefeld ou Elberfeld en Prusse, Zurich, Spitafield à Londres ou Manchester) s'efface devant la puissance de la Fabrique lyonnaise, pour ne plus se contenter que des miettes du marché de la soie mondiale[w 6], surtout les produits bas de gamme, délaissés par les Lyonnais[w 8]. Alors que la Fabrique exporte massivement ses produits vers les États-Unis, le début de la guerre de Sécession arrête immédiatement un métier sur trois. Heureusement, la signature d'un traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre en 1860 ouvre immédiatement de nombreux nouveaux débouchés[ae 3].

Négociants et commissaires renouvellent les stratégies de ventes : ils généralisent la pratique des échantillons, organisent les rythmes de renouvellement, la différentiation des produits, veillent à la meilleure formation des concepteurs. [27] Ils s'appuient sur une force de production performante, répondant au modèle de la manufacture dispersée. À partir d'une commande, le travail se répartit de façon complexe au cours de multiples négociations entre ateliers, métiers, compagnons, apprentis, selon les nuances du produit. Pour réguler et orienter ce travail, la fabrique lyonnaise s'appuie sur trois composantes : les transactions, les institutions et la cité. Ainsi, dès le XVIIIe siècle, s'est mise en place une politique d'innovation conduite au niveau de la ville. Puis, à la suite de la Révolution, de la loi Le Chapelier prohibant les rapports de subordination, s'est mis en place par expérimentations successives, une sorte de code de la fabrique pour régir les tarifs, les régimes de prêts, d'endettements, ou l'accès à la profession, par une régulation d'inspiration démocratique. La fabrique se distinguait en cela du jacobinisme et du libéralisme économique. Ces principes se concrétiseront par la création du tribunal réformé des arts et métiers (1790-1791), des prud'hommes (1806-1807) et des sociétés de mutuellisme (Devoir Mutuel en 1828)[28].

Progressivement, la clientèle finale évolue. Aux élites traditionnelles s'ajoutent les strates les plus élevées de la bourgeoisie européenne et américaine. Le pouvoir d'achat en forte croissance de cette partie de la population lui permet de s'offrir les produits de milieu de gamme proposés par les soyeux lyonnais (soie unie, mélangée), la soie restant un puissant marqueur social[am 1].

Les grandes maisons de la soie lyonnaise

Les grands noms de la soierie lyonnaise sont, au XIXe siècle : Arlès Dufour (marchand de soies et banquier)[ac 4], Baboin (spécialisé dans la tulle de soie)[ac 5], Bellon et Couty (fabricants dont la société, devenue Jaubert et Audras, est la plus importante de Lyon à la fin du Second Empire)[ac 6], Bonnet (spécialisé dans les unis noirs et promoteur des usines-pensionnats, devenant la société Richard & Cottin)[ac 7], Dognin et Isaac (fabricants de tulle de soie)[ac 8], Falsan, Gindre (fabricant de satins et taffetas)[ac 9], Giraud[ac 10], Girodon[ac 11], Gourd[ac 12], Grand frères[al 2] (repris ensuite par Tassinari & Chatel en 1870[al 3]), Guerin (marchand de soie et banquier, héritier d'une famille remontant au XVIIe siècle)[ac 12], Le Mire, connu actuellement sous le nom de Prelle[au 1], Martin (fabricant de velours et peluche)[ac 13], Monterrad (fabricants de façonnés)[ac 14], Montessuy & chomer (fabricants de crèpe de soie)[ac 15], Payen[ac 16], Pignatel (marchand de soie)[ac 17], Riboud[ac 18], Testenoire[ac 19]. À leurs côtés se trouvent les maisons de teinture comme les Gillet (spécialiste des teintes en noir)[ac 20], les Guinon (plus grand teinturier de Lyon)[ac 21] et les Renard (fondateur de la fuchsine)[ac 22] ; mais aussi les familles de filateurs. En 1866, il existe 122 marchands en soie, 354 négociants-fabricants, 84 teinturiers, et une multitude de petites entreprises travaillant autour de l'industrie soyeuse (liseurs de carte, peigniers, fabricants de navette, dégraisseurs, apprêteurs, etc.)[a 9].

Le monde des entrepreneurs en soie s'élargit régulièrement avec l'expansion de l'activité, pour doubler durant les cinquante premières années du siècle. Par la suite, le nombre des soyeux stagne, aux alentours de 350 à 400 marchands-fabricants[w 6]. Cela signifie qu'en moyenne, la richesse de chacun s’accroît. Dans le même temps, une certaine concentration a lieu, mettant entre les mains d'une élite l'essentiel des moyens de production. En 1855, les treize principales entreprises fournissent 43 % de la soie tissée dans la région lyonnaise. Cette proportion passe à 57 % en 1867. Ces maisons les plus puissantes ont les fonds pour investir dans des machines mécaniques, standardisant les produits réalisés. Ce sont souvent elles qui intègrent en leur sein des entreprises annexes très nombreuses : fabricant de machines à gaufrer, d'apprêt, atelier de teinture (avec les premières teintures chimiques), etc[c 8]. L'étude des successions permet de confirmer ce tableau, montrant que le monde du négoce se fond progressivement dans celui de l'industrie, et que les investissements croisés permettent à cette élite de voir son patrimoine croître considérablement[s 2]. Ce monde des soyeux est géographiquement très concentré, principalement au bas des pentes de la Croix-Rousse, dans les quartiers Tolozan et Croix-Paquet[am 2],[w 9].

La plupart de ces grandes maisons lyonnaises furent créées par des néophytes au XIXe siècle mais certaines familles œuvraient dès l'Ancien Régime dans la fabrication et le commerce des soies, à l'exemple de la famille Payen dont l'aïeul, Jean-François Payen d'Orville (1728-1804), était marchand de soie à Lyon et à Paris, ou de la famille Baboin qui détient déjà au XVIIIe siècle une affaire de fabrication et de commerce de soieries dans la Drôme et à Lyon.

D'autres maisons créées au XIXe siècle prennent la suite de structures qui existaient déjà à Lyon avant la Révolution, notamment la maison Belmont et Terret qui, en 1814, voit les frères Belmont succéder à leur beau-père Jean-Charles Terret, important fabricant de soieries à Lyon à la fin du XVIIIe siècle.

Réussite économique du secteur de la soie

Durant les deux premiers tiers du XIXe siècle, la production de soie tire la richesse de la cité rhodanienne, avec des taux de croissance annuelle de 4 % environ, alors que la moyenne française est de 1,5 %[c 6]. La valeur des ventes à l'étranger est de 60 millions de francs en 1832, et s’accroît considérablement pour s'établir à 454 millions de francs en 1860[ae 3]. Cette hausse est, comme dans les siècles passés, très discontinue, avec des périodes de presse et des mortes saisons ; elle n'est toutefois pas réellement touchée par les deux révoltes des canuts[i 2]. Angleraud et Pellissier estiment même que la Révolution française, malgré les destructions, n'a été « qu'une simple péripétie dans la longue croissance de la Fabrique lyonnaise »[ae 4].

La Révolution industrielle pénètre peu la Fabrique, qui reste une économie à fort coût de main-d'œuvre, aisément supportée par la haute valeur du produit fini. C'est ainsi que le nombre de métiers passe de 18 000 en 1815 à 37 000 vers 1830 et 105 000 en 1876. Le préfet du Rhône, en 1837, donne l'évolution suivante : en 1789 16 à 17 000 métiers, sous l'empire 12 000, de 1824 à 1825 27 000 et en 1833 40 000[20]. Cette croissance oblige les donneurs d'ordre à en installer non plus dans la ville, qui est saturée, mais dans les faubourgs et les campagnes environnantes[w 7],[c 9]. Les succès économiques de ce secteur permettent aux travailleurs de la soie de sortir progressivement de la misère et, pour les plus qualifiés d'entre eux, d'atteindre une certaine aisance. Le tournant de cette évolution a lieu durant le Second Empire, apogée de la prospérité de la Fabrique[s 1].

La soie, matrice de la chimie lyonnaise

La Fabrique est un secteur en plein essor, qui entraîne avec lui d'autres parties de l'économie ou de l'activité scientifique lyonnaises. La chimie en profite ainsi pleinement. La préparation de la soie et sa teinture nécessitent une grande maîtrise de nombreux produits chimiques. Jusqu'à la Révolution, les teintes sont obtenues avec des produits naturels. Au XIXe se produit un véritable bouleversement, dont les chimistes lyonnais, poussés par les besoins d'une industrie textile puissante, sont pleinement partie prenante[m 3],[w 10].

Au début du XIXe siècle, la majorité de ces substances est issue de l'acide sulfurique, ce qui explique la présence à Lyon de nombreux fabricants de « vitriol ». Avant l'apparition des colorants artificiels, la soie doit passer par un mordançage pour être teinte. Le seul colorant de cuve efficace est alors l'indigo, les autres doivent être précédés d'un mordant. Les teinturiers lyonnais en essaient ainsi de grands nombres (acide gallique, alun, vitriol vert, rouil, pyrolignite de fer, verdat, mousse d'étain, etc.)[29]. En 1856, un chimiste anglais, William Henry Perkin, découvre le pourpre d'aniline, appelé à Lyon la mauvéine. « Non seulement ce colorant était facile à appliquer, sans mordant, mais il apportait aux soieries un éclat particulier, impossible à obtenir avec des colorants naturels »[j 1].

Cette nouveauté déclenche à Lyon un vif intérêt pour la chimie, notamment au sein de l'enseignement professionnel du lycée de la Martinière dont sont issus les chimistes spécialistes des teintures, tels Nicolas Guinon, Étienne Marnas ou Emmanuel Verguin. Ce dernier synthétise en 1858 la fuchsine, autre colorant de l'aniline, plus solide que la mauvéine[j 2],[w 10].

Les évolutions du style et du commerce de la soierie lyonnaise

Le style de la Fabrique lyonnaise a comme caractéristique première l'inspiration florale, souvent dans une optique naturaliste. Une autre face typique est la volonté de mettre en avant les prouesses techniques[n 3]. Tout au long du siècle, les plus grandes maisons de soyeux présentent le meilleur de leur savoir-faire durant les « Expositions des produits de l'industrie française », puis lors des expositions universelles lorsqu'elles se substituent aux premières en 1851. Ils font faire des pièces à la pointe de leurs capacités techniques pour ces occasions[n 8] ; qui leur permettent d'obtenir de prestigieuses commandes. Les produits présentés sont représentatifs des évolutions de leur style ou de leur clientèle[o 2].

Le style de la soie lyonnaise sous la Restauration : la taille-douce

Durant la période de la Restauration, un tissu remporte un grand succès : le damas taille-douce, participant à l'élaboration du style Restauration. « Conçus pour donner l'illusion d'une gravure au burin, ces tissus supposent plus que tous autres une connaissance approfondie de la mécanique et des ressources qu'elle peut offrir »[o 3]. La fabrication de ce tissu est permise par les améliorations techniques apportées par Étienne Maisiat et E. Moulin au métier Jacquard, le premier en installant un système de tringle pour faire des découpures et des liages quasi-invisibles et le second en inventant la mise en carte produisant l'illusion de taille-douce. La principale maison exploitant cette technique est la société Chuard, avec laquelle elle obtient de nombreuses récompenses. La maison Cordelier tisse également des damas en taille-douce[o 3].

Sous la monarchie de Juillet : la mode de l'Orient et l'essor de la soie liturgique

Durant la période de la monarchie de Juillet, le secteur de la soie, en plus de ses débouchés traditionnels (vêtement et ameublement en Europe), voit se développer nettement deux domaines : la paramentique[i 3] en France et la vente à destination de l'Orient[o 4]. L'essor de la foi catholique et l'obligation, après des décennies difficiles pour les paroisses de reconstituer les vestiaires liturgiques fournissent une clientèle importante pour la fabrication de dalmatique, chasuble, pluvial, conopée ou dais[p 1]. Parmi les fabricants impliqués dans ce secteur, il y a la maison Lemire. Déjà important au XVIIIe siècle, le commerce avec l'Orient prend un grand essor à cette époque, avec notamment les productions de la maison Prelle[o 4].

Sous Napoléon III : la mode du néo-gothique et des unis

Durant le milieu du XIXe siècle, le courant du néo-gothique se répand dans toute la société, touchant toutes les formes d'art et d'artisanat[at 1]. Les motifs néo-gothiques apparaissent dans les livres de patron aux alentours des années 1835, pour connaître un apogée à partir du Second Empire[30]. Ils sont destinés, outre à la liturgie catholique, dont le pic de demande se situe entre 1855 et 1867, à l'ameublement et à la robe[o 5]. Les maisons Lemire et Prelle produisent de grandes quantités de tissus à l'aide de ces motifs[at 2]. Prelle en particulier se procure des dessins auprès de Viollet-le-duc, du révérend Arthur Martin et de l'abbé Franz Bock[31]. Le premier s'inspire de l'iconographie médiévale pour ses croquis mais sans copier de tissus existant[at 3]. Arthur Martin dessine pour Prelle des motifs résultant de mélanges de style médiévaux et plus modernes[at 4]. Le dernier, compilateur de plusieurs études sur les vêtements ecclésiastiques du Moyen Âge[p 2], fournit au fabricant lyonnais des copies exactes d'étoffes qu'il a collectées et analysées[at 5]. D'autres maisons suivent, telle Tassinari & Chatel à partir de 1866. Ces modes ne concernent qu'une partie de la production, l'essentiel restant fidèle aux traits marquants de la Fabrique, notamment les motifs floraux figuratifs[o 5].

Une autre tendance se dessine également, portée par les goûts de la cour, et notamment ceux de l'impératrice Eugénie. Délaissant les motifs, elle recherche des tissus unis dont les attraits sont apportés par la matière et les couleurs. Les fabricants proposent alors des « étoffes faussement unies, des taffetas luisants, aux failles brillantes, aux satins, aux moires, gris, bleu, bordeaux »[n 9]. La moire moderne est inventée à Lyon par Tignat, en 1843[as 1]. Les motifs ont toutefois toujours la faveur impériale, s'ils sont ton sur ton. Pour pallier cette absence de dessin, les fabricants exploitent également les dentelles. Leurs prestigieux façonnés trouvent toutefois toujours une clientèle pour, par exemple, les châles ou les robes de bal[n 9]. Dans les années 1860, la Fabrique lyonnaise se tourne ainsi avec ses unis vers une clientèle plus modeste. Utilisant des techniques aisément mécanisables, les fabricants font varier les armures et les teintures pour offrir de la diversité[o 6].

À côté de la réorientation d'une partie de sa production vers des tissus simples, la soierie lyonnaise cherche à conserver sa place dans l'ameublement et l'habillement destinés à l'élite. Pour cela, ils rivalisent de prouesses techniques largement mises en avant lors des expositions, tel la portière conçue en 1867 par la maison Lamy & Giraud et composée par le dessinateur Pierre-Adrien Chabal-Dussurgey, qui nécessite pour son tissage 91 606 cartons[o 7]. Durant le Second Empire, la Fabrique lyonnaise connaît un prestige sans précédent lors des premières expositions universelles. Lors de la première, tenue à Londres en 1851, « l'exposition lyonnaise a démontré la suprématie incontestable de la « haute nouveauté » et du « grand luxe », à l'exemple de la maison Mathevon & Bouvard, ou de la maison James, Bianchi & Duseigneur. Elle a exposé des foulards et châles en soie de la maison Grillat Ainé, et les célèbres portraits tissés en soie de Carquillat ». Après Londres, l'exposition universelle de Paris de 1855 assoit davantage encore la domination du secteur par la Fabrique lyonnaise. La maison la plus admirée de cette session est Schulz frères, qui fabrique en 1853 le manteau de mariage de l'impératrice Eugénie et en 1856 celui de l'impératrice du Brésil Thérèse-Christine de Bourbon-Siciles[n 8].

La Troisième République : déclin et reconversion

Avec l'avènement de la Troisième République commence le déclin de la Fabrique lyonnaise. Les causes principales en sont la désaffection du public pour les soies ouvragées et la montée de concurrences nouvelles. Malgré de nombreuses tentatives d'adaptation et recherches de solutions, le secteur s'effondre avec la crise des années 1930.

Les années 1880 : Premier déclin

Les années fastes perdurent jusqu'en 1875-1876, puis la tendance se retourne lourdement. Au tournant des années 1880, les années de crise se succèdent[w 11]. L'industrie soyeuse lyonnaise est frappée en premier lieu par la contraction générale de l'économie française et européenne. Mais cet événement conjoncturel n'explique que partiellement les difficultés du secteur. À cela s'ajoute le fait que la mode renonce définitivement aux soies pures et façonnées, se tournant vers des tissus mélangés, les crêpes, les gazes, les mousselines, etc[am 3]. L'essor des tissus où la soie est mélangée à d'autres matières (coton, laine) est définitif, pour des raisons de coût[w 12]. D'autres tissus de qualité encore moindre s'imposent grâce à leur prix encore inférieur, tels la soie tussor élaborée avec le ver à soie tussah asiatique ou la schappe[ae 5].

Dans le même temps, la concurrence devient plus rude, dans un contexte de protectionnisme douanier. Les industries textiles de toute l'Europe, souvent plus récentes, s'adaptent très rapidement aux exigences du marché. Lyon doit céder la première place sur le marché mondial de la soie à Milan[w 10]. Même les soies américaines, japonaises et chinoises entrent en concurrence avec les lyonnaises[am 1]. Cette difficulté à faire face à cette mondialisation se retrouve dans les réseaux d'approvisionnements. Si la crise des années 1850 a été surmontée, c'est grâce à des investissements en Italie et dans le Levant. Mais les Lyonnais sont très peu présents en Asie, les quelques tentatives dont l'initiative Pila sont des exceptions[ae 6].

| 1867 | 1870 | 1875 | 1880 | 1890 | |

|---|---|---|---|---|---|