Marchienne-au-Pont

Marchienne-au-Pont (en wallon Mårciene) est une section de la ville belge de Charleroi située en Région wallonne dans la province de Hainaut.

Pour les articles homonymes, voir Marchienne.

| Marchienne-au-Pont | |||||

La cour intérieure du château de Cartier et l'église. | |||||

Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | |||||

| Communauté | |||||

| Province | |||||

| Arrondissement | Charleroi | ||||

| Commune | |||||

| Code postal | 6030 | ||||

| Zone téléphonique | 071 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Marchiennois(e)[1] | ||||

| Population | 14 953 hab. (2008) | ||||

| Densité | 2 249 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 50° 24′ 22″ nord, 4° 23′ 40″ est | ||||

| Superficie | 665 ha = 6,65 km2 | ||||

| Localisation | |||||

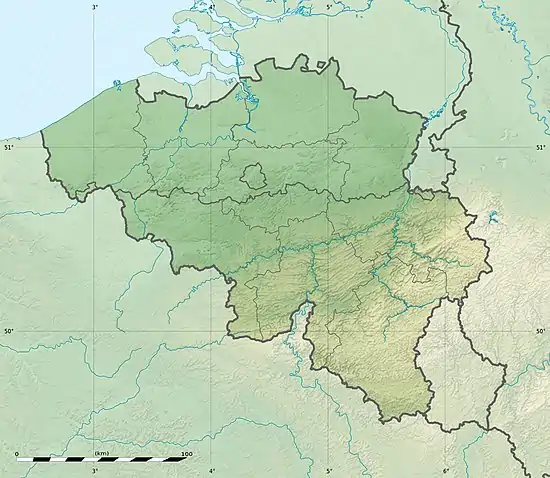

Localisation de Marchienne-au-Pont dans la commune de Charleroi | |||||

| Géolocalisation sur la carte : Belgique

Géolocalisation sur la carte : Belgique

Géolocalisation sur la carte : Région wallonne

Géolocalisation sur la carte : Hainaut

| |||||

C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977 date à laquelle elle comptait 17 000 habitants.

Elle est située au confluent de la Sambre et de l'Eau d'Heure, et fut un centre industriel important. De nos jours, il existe encore Industeel-Charleroi (anciennement la FAFER) ; Carsid (ancien Cockerill-Sambre) a fermé ses portes en 2012.

Étymologie

Le mot Marchienne signifie soit domaine de Marcius (nom gallo-romain), soit terres aux limites (du latin marca, via le germain marka et l'ancien français marche[2]). Le pont est celui sur la Sambre[3].

Démographie

| 1801 | 1846 | 1900 | 1947 | 1977[6] | 2001 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 140 | 2 695 | 18 938 | 21 351 | 17 017 | 14 985 |

Principaux quartiers

Marchienne-Est, ce quartier se trouve où il y a les anciennes Forges de la Providence.

Matadi, ce quartier est au sud de la commune une église a été construite et une cité porte le même nom.

La Docherie, quartier au nord de Marchienne-au-Pont. Une église dédiée à Saint-Pierre a été bâtie en 1867 et ce quartier s'est developpé grâce à l'industrie.

Marchienne-État, ce qartier se trouve entre la Sambre et la route de Mons où se trouve la brasserie des Alliés.

Marchienne-Cartier, c'est le centre-ville de Marchienne, où se trouve l'hôtel de ville et l'église.

Histoire

Pour ébaucher l'Histoire de la localité de Marchienne-au-Pont, il faut remonter au IXe siècle, à la mort de Charlemagne. Son Empire est partagé en trois parties: la Francie, la Germanie, et entre les deux, un long territoire appelé Royaume de Lothaire. Celle-ci comprenait une grande partie de la Belgique actuelle et de la Bourgogne.

Le , Arnold de Carinthie, roi de Germanie, afin de se ménager un appui politique en Lotharingie, donne l'Abbaye de Lobbes et ses 17 villages à Francon, abbé de Lobbes et ensuite évêque de Liège. L'Histoire est en marche, la localité et ses environs proches vers le sud et l'ouest sont pour plusieurs centaines d'années possession liégeoise, et constituent une avancée vers les terres du Comté de Hainaut à l'ouest. À quelques kilomètres (à l'époque on disait "lieues"), à l'est, Charleroi, qui n'est encore qu'un bourg nommé "Charnoy", est une possession du Comté de Namur.

Le Perron de Liège sera longtemps l'emblème de la bourgade, puis de la commune. Un perron en pierre trône sur l'actuelle place Albert 1er.

En 980, le prince-évêque Notger acquiert les pouvoirs comtaux et transforme le domaine en enclave politique liégeoise avec, comme place-forte, Thuin et ses remparts. Sous la protection des princes-évêques Marchienne se développe et prospère.

Le « vieux pont de Marchienne » est l'autre élément important. La localité lui doit son nom actuel. Il est fait mention de ce pont, pour la première fois, dans les archives locales, en 1541. Il mesure 81 m de long sur 3,80 m de large. Un pont-levis barre le centre de l'édifice. Grâce à cet ouvrage de génie civil, la localité devient un lieu de passage important. Il favorise l'installation de commerces et de négoces et accroît progressivement le développement urbain. Jusqu'en 1842, et la construction du « Pont Neuf », le vieux pont à trois arches est le seul pont entre Charleroi (où il n'y a pas de pont de pierres avant 1668) et l'Abbaye d'Aulne, soit sur une distance de 15 km.

Le Vieux Pont à trois arches et le Perron figurent sur les armoiries de la commune de Marchienne-au-Pont.

Le chemin de fer

Le chemin de fer a fait son apparition à Marchienne-au-pont en 1843, avec l'ouverture par les Chemins de fer de l'État belge de la ligne Braine-le-Comte, Manage, Luttre, Charleroi (actuelles lignes 117 et 124).

Le 1erdécembre 1848, la Société du chemin de fer de l'Entre-Sambre-et-Meuse, financée par des capitaux anglais, inaugure la section Marchienne - Walcourt - Morialmé (actuelles lignes 132 et 135), avec une antenne vers Laneffe (à traction chevaline).

Ces travaux sont supervisés par Eugène Gremez, de Cerfontaine, contrôleur du Service des Transports, placé directement sous les ordres de George Sheward, administrateur anglais de la ligne, dont l’adresse n’est autre que Jardinet-lez-Walcourt, c-à-d à l’ancienne abbaye.

Gremez multiplie les visites non seulement aux diverses stations de ligne, mais il s’enquiert des multiples développements commerciaux possibles, étudie les prix de revient, passe commande de tous les instruments et objets nécessaires, nomme des responsables à tous les niveaux. [7]

Quatre années plus tard, cette ligne est continuée vers le sud (Silenrieux, Cerfontaine, Mariembourg, Vireux-Molhain).

Le canal de Chimay

Avant de décider de la construction d’un chemin de fer au centre de l’Entre-Sambre-et-Meuse, les milieux économiques de l’époque avaient proposé la construction d’un canal pour désenclaver la région.

A la fin de l’amalgame avec la Hollande, la Chambre de Commerce de Charleroi — qui désirait favoriser la forgerie de l’Entre-Sambre-et-Meuse — proposait la construction du canal de Chimay : depuis Thuin, sur la Sambre, à Chimay, avec une « rigole » vers Couvin, alimentée par le trop-plein de l’étang de Virelles. Le but premier : « permettre aux bateaux partant de Chimay et Couvin, de transporter le fer fabriqué, la fonte et les ardoises, etc, jusqu’à l’Escaut. » Quelques chiffres de base : profondeur de l’eau : 1 m 50 ; largeur des écluses : 2 m 80 ; longueur des écluses : 20 m.

Assez vite, ce tracé est abandonné au profit d’un canal depuis l’embouchure de l’Eau-d’Heure (Marchienne-au-pont) jusqu’à sa source dans les bois de Cerfontaine ; de là, la voie d’eau devait traverser le coteau de partage, partie à ciel ouvert, partie en souterrain, vers la Brouffe et l’Eau Blanche.

Finalement, c’est le chemin de fer qui l’emporte…[8]

En 1852, la Compagnie du chemin de fer de Charleroi à la frontière de France (qui devint par mise à bail la Compagnie du Nord - Belge en 1854) inaugure la ligne de Charleroi à Erquelinnes (actuelle ligne 130A). Le principal dépôt de locomotives du Nord-Belge fut installé au lieu-dit Saint-Martin, près de la gare de Marchienne-Zone. En plus du dépôt se trouvaient des ateliers de réparation, où le Nord-Belge fit construire des wagons et quelques locomotives ; une cité ouvrière, actuellement appelée la Cité du N, fut construite à proximité immédiate.

En 1867, le "vieux pont" cède la place à une passerelle en fer, développement technologique oblige.

Le 22 janvier 1871 le ballon monté Général-Daumesnil s'envole de la gare de l'Est à Paris, alors assiégée par les Prussiens (Guerre de 1870), et termine sa course à Marchienne-au-Pont après avoir parcouru 277 kilomètres[9].

Première Guerre mondiale

Au début de la Première Guerre mondiale, lors de l'invasion allemande, la commune de Marchienne-au-Pont fut relativement épargnée comparé à ses voisines, ne déplorant que quelques otages civils tués et peu de maisons incendiées[10].

Elle connut un événement tragique, peu avant la fin de la guerre, lorsqu’une écolière, Yvonne Vieslet, âgée de 10 ans, fut tuée par un soldat allemand, le pour avoir osé offrir sa couque (biscuit) à travers le grillage aux soldats français prisonniers.

- Dans le " Courrier de l’Armée " du 12 septembre 1920 on note : « C’était le 12 octobre 1918, ans le Parc du Cercle Saint-Édouard, à Marchienne-au-Pont, des soldats français étaient prisonniers. N’ayant plus de vivres depuis plusieurs jours, ils rôdaient affamés derrière le grillage. »

Seconde Guerre mondiale

Les bombardements aériens, visant les installations ferroviaires de Saint-Martin causèrent des dégâts importants. Le centre de Marchienne-au-Pont est dévasté les pont enjambant la Sambre sont détruits, l'ancien hôtel de ville est touché (le clocher à bulbe est détruit) les moulin à vapeurs sont été incendiés.

Industries historiques

La Providence

Crée en 1832, la Providence était au début une forge. Ferdinand Puissant d'Agimont abodonne la frabrication de la fonte. l'entreprise n'avaie pas de hauts-fourneaux au départ mais bien des forges, laminoirs et fonderies (fonte moulée). Mort en 1833, ne lui laisse pas le temps d'achever son œuvre. Sa veuve a collaborer avec Thomas Bonehill crée la nouvelle société en 1836. L'usine prent essor remarcable. Il y a des fours à puddler. En 1838 la Providence devient société anonyme des laminoirs, forges, fonderies et Usines de la Providence. En 1840, un certain équilibre commençais à s'établire dans le prix des matières premières en 1841 c'est la création des hauts-fourneaux au coke.

Le moulin à vapeur

L'ancien moulin à vapeur était construit entre le château de Cartier et l'hôtel de ville. Le bâtiment a été construit par Auguste Cador. Un grand bâtiment avec de tourelle d'angle. En 1884, un élévateur à grain a été construit sur la berge de la Sambre. En 1944 les alliés largue des bombes sur la commune et le bâtiment est détruit.

Centrale électrique

En 1953, une nouvelle centrale électrique a été mise en service à côté de l'ancienne. Elle était quasiment identique à la Centrale de Monceau juste en amont. Les deux sites étaient exploités par Intercom (plus tard fusionné avec Electrabel). La capacité de la centrale a été portée à 115 MW en 1959. Dans les années 1970, la centrale a été modifiée pour pouvoir également fonctionner au fioul et au grisou. Il a été fermée en 1997.

Sceau et armoiries

|

Sceau de Marchienne-au-Pont.

|

|

Armoiries officieuses de la commune de Marchienne-au-Pont inspirées de l'ancien sceau[12].

|

|

Photo d'un sceau présent sur acte de l'état civil, commune de Marchienne-au-Pont, 1899.

Blasonnement : Un pont de trois arches surmonté du perron liégeois.

|

|

Présence des armoiries de la commune sur un Extrait acte de l'état civil, commune de Marchienne-au-Pont, 1899.

|

Liste des Bourgmestres

- Sylvain Pirez (1830-1836).

- Joseph de Cartier (1836-1844).

- A. De Paul (1844-1847).

Buste du bourgmestre Robert Fesler dans le parc de l'hôtel de ville.

Buste du bourgmestre Robert Fesler dans le parc de l'hôtel de ville. - Pierre Parent[13] (1847-1848).

- A. Cossée (1848-1854).

- E. Pirmez. (1854-1860).

- J. Caludriau (1860-1885).

- Joseph Lefève (1885-1895).

- Léon Pourbais (1895-1896).

- Camille Dessart (1896-1901).

- Léopold Vasse (1901-1905).

- Omer Bernard (1905-1921).

- Robert Fesler (1921-1931).

- Pierre Bauwens (1931-1933).

- Edmond Jacquin (1933-1957).

- Louis Leriche[14] (1957-1976).

Patrimoine

- Le château Bilquin-de Cartier construit au XVIIe siècle.

- Dans le porche de l'église se trouve la pierre tombale du chevalier Jehan de Labricque (décédé en 1556) écuyer et greffier à la Cour de Marchienne entouré de ses deux épouses (Françoise du Fary et Isabeau de Davre) [15].

- Le bateau-chapelle, amarré sur la Sambre sous un pont (photo ci-dessous : le halage est à droite de la photo et permet de rejoindre l'abbaye d'Aulne).

- L'église de la Sainte-Vierge remplace celle du XVIe siècle qui était trop exiguë pour les fidèles donc démolie en 1905-1906. La nouvelle église a été construite entre 1901 et 1904 par l'architecte C. Sonneville. Elle possède dans le porche quelques pierres tombales de l'ancienne église.

- Presbytère, ancienne minoterie en briques et pierre calcaire remontant à la 2e moitié du XVIIIe s., restaurée en 1933 par l'architecte M. Letroye[16].

- Église paroissiale Sainte-Bernadette, construction mononef de trois travées en briques dessinée par l'architecte Letroye en 1935-1936 et consacrée en 1954 seulement[16].

- Église Saint-Pierre, elle se situe dans le quartier de La Docherie. Construite de 1867 à 1871 et vite lezardés par les galeries miniers que le clocher n'a pas été construit, il nous faut attendre 1893 pour que le clocher soit terminer.

- Église Notre-Dame des sept Douleurs, est la deuxième église du quartier de La Docherie, bâtie en 1935 à 1936, elle est aujourd'hui une église Orthodoxe.

- L'église protestante, bâtie en 1897 dans un style éclectique.

- Chapelle St-Roch, bâtie en 1891.

- École et couvent Notre-Dame, bâtiment qui remonte à la 2e moitié du XVIIIe siècle.

.jpg.webp) La cour d'honneur du château de Cartier.

La cour d'honneur du château de Cartier. La Sambre et le bateau-chapelle.

La Sambre et le bateau-chapelle. Borne-potale de 1764, route de Beaumont

Borne-potale de 1764, route de Beaumont.jpg.webp) Eglise de la Sainte-Vierge, construite en 1904.

Eglise de la Sainte-Vierge, construite en 1904. Église de la Vierge Monument funéraire de Jehan de la Bricque et de ses deux épouses XVIe siècle.

Église de la Vierge Monument funéraire de Jehan de la Bricque et de ses deux épouses XVIe siècle. La chapelle Notre-Dame de Miséricorde.

La chapelle Notre-Dame de Miséricorde. Taverne "Au Vieux Marchienne".

Taverne "Au Vieux Marchienne". Le presbytère.

Le presbytère. L'école et le couvent Notre-Dame, rue de Châtelet.

L'école et le couvent Notre-Dame, rue de Châtelet.

Autres bâtiments

- Brasserie des Alliés, construite en 1937-1938 par l'architecte Dubois (aujourd'hui à l'abandon).

- Sanctuaire Sainte-Rita.

- Hôpital psychiatrique Vincent Van Gogh, anciennement connu sous le nom d'Hôpital Civil du Sacré-Cœur.

- Hôtel de ville : l'ancien a été aménagé entre 1900 et 1901 dans un château dénommé "Château blanc". Une tour avec bulbe et deux ailes complètent l'ensemble. Endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale puis détruite dans les années 1970. L'hôtel de ville actuel a été inauguré en mai 1973 en style moderniste. Depuis la fusion des communes en 1977 l'ancien hôtel de ville est devenu une annexe de l'hôtel de ville de Charleroi et sert maintenant aux cartes d'identité.

L'ancienne "Brasserie des Alliés" aujourd'hui à l'abondon.

L'ancienne "Brasserie des Alliés" aujourd'hui à l'abondon. La Sanctuare Sainte-Rita.

La Sanctuare Sainte-Rita. L'hôpital Vincent Van Gogh.

L'hôpital Vincent Van Gogh. L'ancien hôtel de ville de 1973.

L'ancien hôtel de ville de 1973.

Monuments et statues

- Buste de Robert Fesler, bourgmestre de 1921-1931, il se situe dans le parc de l'hôtel de ville.

- Le monument Marchiennes à ses glorieux morts, il se situe dans le cimetière de Marchienne-centre.

- Monument aux morts de la guerre de 1940-1945 dans le parc communal.

- Monument aux fusillés du 22 août 1914 situé route de Beaumont.

- Monument aux morts 1914-1918, il se situe dans le parc communal.

- Monument à l'endroit ou Yvonne Vieslet, âgée de 10 ans, fut atteinte le 12 octobre 1918 par une balle tirée par un soldat allemand.

- Monument Franco-Belge, il se situe route de Beaumont.

- Monument des Déportés, il se situe dans un square à La Docherie.

- Monument aux Mamants, il se situe près des écoles de La Docherie.

- Monument "A nos Martyrs", il se situe au pied du campanile de l'église Sainte-Bernadette.

Transports en commun

La gare de Marchienne-au-Pont est la principale gare ferroviaire de la commune. Elle est desservie par tous les trains de voyageurs circulant, au départ de Charleroi, sur les lignes 112 et 124 : InterCity, trains P, Réseau Suburbain de Charleroi (anciens trains omnibus renommés en 2017).

Il existe ou existait d'autres gares à Marchienne-au-Pont :

- Marchienne-Zone, sur la ligne 130A (uniquement desservie par les trains S63).

- Marchienne-Est, sur la ligne 124. Cette gare, fermée et démolie, se situait approximativement au niveau de l'arrêt de bus TEC du même nom.

- La Sambre, à Mont-sur-Marchienne sur les lignes 130A et 132. Construite par la compagnie qui exploitait la ligne 132, cette gare établie rue de la Sambre au nord de l'ancienne commune de Mont-sur-Marchienne, était principalement une gare de marchandises. Désormais fermée, son bâtiment trouva d'autres usages avant d'être démoli vers 2012.

La commune est également desservie par le métro léger de Charleroi et de nombreux bus de l'opérateur de transport de Wallonie (TEC).

Folklore

Le 2e dimanche de mai a lieu un mini-cortège carnavalesque.

Le Pardon de la Batellerie, se déroule au mois de septembre.

Cinéma

- 1993 : Marchienne de vie de Richard Olivier[17].

Notes et références

- Jean Germain, Guide des gentilés : les noms des habitants en Communauté française de Belgique, Bruxelles, Ministère de la Communauté française, (lire en ligne), p. 31

- Ce mot marche signifie [endroit situé sur une] limite, frontière. Ces limites furent fixées par l'administration impériale romaine et ont été conservées par les Francs, qui y ont créé des zones tampons, démilitarisées, qu'ils ont nommés markan, terrains neutres et lieux de rencontre entre regiones (du latin regio, territoires soumis à l'autorité royale) (Jespers 2011, p. 424)

- Jespers 2011, p. 425

- Sauf 1977 - Michel Poulain (dir.), Ville de Charleroi : Atlas géostatistique des quartiers, Charleroi, , p. 55

- 1977 - Pierre-Jean Schaeffer, Charleroi 1830-1994, Histoire d'une Métropole, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Quorum, , 466 p. (ISBN 2-930014-42-3), p. 337

- Fusion de communes en Belgique

- André Lépine, Le canal de Chimay (1831) et le chemin de fer de l'Entre-Sambre-et-Meuse (1844) : deux projets de désenclavement ambitieux, avec une carte de l'ESM (1844) ; voir le chapitre : L’ouverture de la ligne de chemin de fer de l’Entre-Sambre-et-Meuse (1848), Cahier du Musée de Cerfontaine, n° 468, , 18 pages et une carte

- André Lépine, Le canal de Chimay (1831) & le chemin de fer de l’Entre-Sambre-et-Meuse (1844) : deux projets de désenclavement ambitieux, Cahier du Musée de Cerfontaine n° 468, , 18 pages, avec une carte de l'Entre-Sambre-et-Meuse (1844) de 50 x 50 cm

- Ballon N° 66 : « Le Général-Daumesnil »

- Claude Daubanton, La Royale feuille d'étain de Marchienne-au-pont, Marchienne-au-Pont, , p. 109

- Lieve Viaene-Awouters et Ernest Warlop, Armoiries communales en Belgique, Communes wallonnes, bruxelloises et germanophones, t. 1 : Communes wallonnes A-L, Bruxelles, Dexia, , p. 218

- On retrouve ces armoiries officieuses sur le vitrail présent dans la salle des mariages de l'hôtel de ville de Charleroi (Institut royal du Patrimoine artistique), mais également sur la grille protégeant le monument "À la France" situé sur la route de Beaumont. (50° 23′ 34″ N, 4° 23′ 16″ E). Toutefois dans cette dernière représentation le blason est peint en "bleu-blanc-rouge"

- Pierre Parent a construit l'église Saint-Pierre à la Docherie.

- Dernier bourgmestre avant la fusion des communes.

- http://www.retrouversonnord.be/nomdefamille.htm#Jehan

- Le patrimoine monumental de la Belgique, Wallonie, volume 20 Province du Hainaut, Arrondissement de Charleroi, Liège, Pierre Mardaga, éditeur, , 600 p. (ISBN 2-87009-588-0), p. 141 et 143

- Marchienne de vie est édité en DVD en novembre 2015 par la Cinémathèque royale de Belgique associée pour l'occasion à la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Annexes

Articles connexes

- Gare de Marchienne-au-Pont

- Gare de Marchienne-Zone

- La Docherie (quartier qui se trouve au nord de la commune)

- Forges de la Providence

- Histoire de la Principauté de Liège

- Royale Association Marchiennoise des Sports (club de football 1922-2000)

- Rockerill

- Château Bilquin de Cartier

Liens externes

Bibliographie

- Redécouvrir son quartier sous un autre regard... Charleroi : Section de Marchienne-au-Pont, Charleroi, Espace Environnement, , 16 p. (lire en ligne)

- Emmanuel Brutsaert (Rédacteur en chef), Gilbert Menne (Secrétaire d'édition) et Johan De Meester (Mission photographique), Histoire et patrimoine des communes de Belgique : Province du Hainaut, Bruxelles, Éditions Racine, , 608 p. (ISBN 978-2-87386-599-3), p. 155-157

- Jean-Jacques Jespers, Le nouveau dictionnaire des noms de lieux en Wallonie et à Bruxelles, Bruxelles, Éditions Racine, , 752 p. (ISBN 978-2-87386-733-1)

- Pierre-Antoine Masset, Histoire de Marchienne-au-Pont, Malines, Paul Ryckmans, , 686 p. (BNF 30902908, lire en ligne) — Reproduction anastaltique par les éditions Cultures et civilisation en 1975 à Bruxelles.

- Guy Weyn, « Les avoués de Thuin : Contribution à l'histoire de l'abbaye de Lobbes et des seigneurs de Marchienne, Mont-sur-Marchienne et Montigny-le-Tilleul », Documents et rapports de la Société royale d'archéologie et de paléontologie de Charleroi, t. LVIII, 1979-1981, p. 73-168

- André Lépine, Les charbonnages du Pays noir en cartes postales anciennes, Cahier du Musée de Cerfontaine n° 503, 100 vues, 1996.

- André Lépine Le canal de Chimay (1831) et le chemin de fer de l'Entre-Sambre-et-Meuse (1844) : deux projets de désenclavement ambitieux, avec une carte de l'ESM (1844) ; voir le chapitre : L’ouverture de la ligne de chemin de fer de l’Entre-Sambre-et-Meuse — section de Marchienne-au-Pont à Walcourt (1848), Cahier du Musée de Cerfontaine, n° 468, 18 pages et une carte, 2021.

- Portail de Charleroi