Basilique Saint-Quentin de Saint-Quentin

La basilique Saint-Quentin est une église catholique située dans le centre-ville de Saint-Quentin, dans le département de l'Aisne, en France. Elle fut élévée au rang de basilique mineure par le pape Pie IX, en 1876.

Pour les articles homonymes, voir église Saint-Quentin et Saint-Quentin.

| Basilique Saint-Quentin | |

%252C_basilique_Saint-Quentin%252C_vue_g%C3%A9n%C3%A9rale_depuis_le_sud-ouest_1.jpg.webp) Côté sud. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Dédicataire | Saint Quentin |

| Type | Basilique mineure et église paroissiale |

| Rattachement | Diocèse de Soissons |

| Début de la construction | 1170 pour la tour-porche ; 1195 pour le chœur |

| Fin des travaux | 1487 pour le gros-œuvre |

| Style dominant | Gothique |

| Protection | |

| Site web | Paroisse Saint-Quentin Notre Dame |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Province | |

| Département | Aisne |

| Ville | |

| Coordonnées | 49° 50′ 52″ nord, 3° 17′ 24″ est |

|

|

|

%252C_basilique_Saint-Quentin%252C_vue_depuis_l'%C3%A9tang_d'Isle_1.jpg.webp)

Cette basilique est dédiée à saint Quentin, martyr du IIIe siècle. Elle est liée à l'histoire de la dévotion à ce saint, dont elle contient les reliques, objets d'un culte important tout au long du Moyen Âge. Plusieurs églises se sont succédé sur ce site depuis le milieu du IVe siècle.

L'édifice actuel est né de l'ambition des chanoines de Saint-Quentin. Ces derniers, souhaitant démontrer leur puissance et leur indépendance vis-à-vis des évêques, ont voulu bâtir une église dépassant en taille les cathédrales voisines, en particulier celles de Noyon et de Soissons. Cet objectif a été atteint, la basilique figurant parmi les plus grandes églises françaises, avec des dimensions comparables à celles de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cependant, en raison des contraintes financières et des guerres, l'édifice n'a jamais pu être achevé. À la place de la façade monumentale envisagée, la basilique conserve ainsi sa tour-porche héritée de l'ancienne abbatiale carolingienne, ce qui lui donne un aspect singulier.

Sa construction laborieuse, s'étendant du XIIe siècle au XVe siècle, permet à cet édifice de réunir toutes les évolutions successives de l'architecture gothique.

Ancienne collégiale royale, l'église a reçu la visite de nombreux souverains français, depuis saint Louis jusqu'à Louis XV, qui ont contribué largement à sa construction et à son entretien.

Devenu basilique au XIXe siècle, l'édifice a fortement souffert durant la Première Guerre mondiale, à l'instar de la cathédrale Notre-Dame de Reims, et a ensuite bénéficié d'une longue restauration au cours du XXe siècle.

Plus vaste église gothique de la région des Hauts-de-France après la cathédrale d'Amiens, la basilique Saint-Quentin est surnommée « la septième cathédrale de Picardie », bien qu'elle n'ait jamais abrité d'évêché.

Culminant à 83 mètres avec sa flèche, elle domine la ville et constitue le plus haut édifice du département de l'Aisne, après les émetteurs de Fleury et de Landouzy.

La basilique, protégée en tant que monument historique, a été classée sur la première liste de 1840, établie à la demande de Prosper Mérimée.

Histoire

Le martyre de Quentin

La légende du martyre de Saint-Quentin nous est principalement connue par Les Actes du martyre de Saint-Quentin. Ce récit hagiographique fut rédigé au début du VIIe siècle par un auteur anonyme qui prétend s'être fondé sur le témoignage d'une personne ayant assisté à la découverte du corps du saint par Eusébie au milieu du IVe siècle[1],[2].

Selon ces Actes et d'autres sources concordantes, Quentin aurait été le fils d'un sénateur romain, converti au christianisme et chargé d'une mission évangélisatrice en Gaule belgique au début du IVe siècle. Arrivé à Ambianorum (Amiens) avec plusieurs compagnons, il fut arrêté et torturé. Refusant d'abjurer sa foi chrétienne, il fut envoyé à Reims pour y être exécuté. Mais, arrivé à Augusta Viromanduorum, il fut de nouveau torturé puis décapité. Son corps fut ensuite jeté dans les marais de la Somme. La date généralement retenue pour le martyre de Saint-Quentin est l'année 303, quoique certains historiens anciens comme Claude Hemeré ou l'abbé Guérin aient proposé les années 287 ou 302[3].

Une cinquantaine d'années plus tard, une femme aveugle romaine, Eusébie, partit en Gaule après un songe pour retrouver le corps du martyr. Grâce aux indications du vieillard Hérodien, elle retrouva la dépouille dans les marais. Elle fit alors remonter le corps et le chef de Quentin et recouvra la vue. Selon la légende, Eusébie souhaitait ramener les restes du saint à Vermand, alors capitale des Viromanduens. Cependant, une fois arrivés en haut de la colline surplombant l'ancienne cité d'Augusta, les bœufs tirant le chariot refusèrent d'avancer. Interprétant ce geste comme un signe divin, Eusébie décida d'inhumer la dépouille de Quentin en ce lieu et d'y construire un premier oratoire[4].

L'église mérovingienne

Durant les grandes invasions du Ve siècle, le corps de saint Quentin fut emporté à Laon pour y être mis en sûreté. Il fut ramené à Augusta en 497 et, à cette occasion, l'oratoire d'Eusébie fut transformé en une église plus vaste[5]. Ce lieu attira, dès le VIe siècle, de nombreux fidèles venus du Nord de la France. Dans son œuvre À la Gloire des Martyrs rédigée vers 590, l'historien Grégoire de Tours décrit ainsi l'église de Saint-Quentin comme un lieu où de nombreux miracles se produisaient[6]. Des recherches archéologiques menées par Christian Sapin en 2009 sous la crypte ont permis de découvrir de nombreuses sépultures à proximité du lieu d'inhumation initial de Quentin, ce qui confirme le développement du culte de saint Quentin dès le début du Moyen Âge[7].

D'après saint-Ouen et Adon de Vienne, ce fut saint Éloi qui, vers 641, redécouvrit la sépulture de Quentin depuis longtemps oubliée. Il repéra la dépouille du saint, parmi les nombreux corps enterrés à ses côtés depuis le IIIe siècle, grâce aux clous plantés aux épaules de Quentin lors de son martyre. Il aurait placé les reliques dans une châsse richement décorée qu'il aurait lui-même réalisée[1]. Grâce aux subsides du roi Clovis II, saint-Eloi fit bâtir une nouvelle église pour y accueillir les reliques du saint en 651[8].

En 687, peu après la bataille de Tertry qui opposa les armées de Pépin de Herstal et de Berchaire, maires du palais d'Austrasie et de Neustrie, une partie des soldats vaincus vinrent trouver refuge à l'église de Saint-Quentin. À la même époque, un monastère fut construit à proximité de l'église pour accueillir une communauté de moines[9].

L'abbatiale carolingienne

Au VIIIe et IXe siècle, plusieurs abbés de Saint-Quentin furent de proches parents des souverains carolingiens, ce qui permit à l'église, grâce aux largesses royales et impériales, de se développer rapidement. En 741, Jérôme, fils de Charles Martel et proche conseiller de Pépin le Bref, devint comte-abbé de Saint-Quentin[10]. À sa mort en 771, son fils Fulrad lui succéda. Il fit édifier de 813 à 826 une nouvelle église dont des vestiges de l'abside en demi-cercle et du pavement de mosaïque ont été mis au jour lors de fouilles archéologiques menées par Pierre Bénard sous l'actuel chœur de la basilique en 1865 et 1866[11],[12],[13]. Selon l'historien Emmanuel Lemaire, l'église en construction fut bénie le par le pape Étienne IV, de passage dans la région avant le sacre à Reims de l'empereur Louis le Pieux[14].

%252C_basilique_St-Quentin%252C_collat%C3%A9ral_sud_du_ch%C5%93ur%252C_3e_trav%C3%A9e%252C_plaque_comm%C3%A9morative_pour_Hugues%252C_fils_de_Charlemagne%252C_sur_la_cl%C3%B4ture_liurgique.jpg.webp)

En 834, neuf ans après la mort de Fulrad, Hugues, fils de Charlemagne, devint abbé de Saint-Quentin et le demeura jusqu'en 844. En 835, son frère Drogon, évêque de Metz, consacra l'église et procéda à l'élévation du corps de saint Quentin et à son installation dans la crypte nouvellement construite[15].

Le 7 mars 845, le comte-abbé Adélard, successeur d'Hugues, fit déposer dans cette crypte le corps de saint Cassien en présence du roi Charles le Chauve. De même, en 893, grâce à un don de l'évêque d'Amiens Otgaire, l'église accueillit le corps de saint Victoric, compagnon de saint Quentin. En ces deux occasions, la crypte fut élargie pour accueillir les corps des saints[16].

Incendiée par les Vikings en 883, l'église fut réparée par l'abbé Thierry et entourée de fortifications de 886 à 893[11].

Dans la seconde moitié du IXe siècle, les chanoines, constitués en chapitre ou collège, remplacèrent les moines. L'église devint alors collégiale car dotée d'un chapitre canonial[17].

La collégiale herbertienne

Du Xe au XIIe siècle, avec l'effacement du pouvoir royal, ce furent les comtes de Vermandois, Herbertiens puis Capétiens, qui contrôlèrent le pèlerinage et devinrent les protecteurs de chapitre de Saint-Quentin. Témoignage de cette domination comtale, la crypte de la basilique renfermait jusqu'en 1917 les tombeaux des comtes de Vermandois. Ces monuments furent détruits lors du bombardement de l'édifice ou lors du dynamitage de la crypte à la fin de la Grande Guerre[19],[20].

En 942, une nouvelle église, la cinquième depuis celle bâtie par Eusébie au IVe siècle, fut érigée par le coûtre Gison, sans doute grâce au soutien financier d'Herbert II de Vermandois. C'est de cette époque que datent les parties basses de la tour-porche actuelle[21]. D'après Bernard Lebrun et Charles Sapin, cette cinquième église était d'une taille comparable à celle des plus grandes églises abbatiales carolingiennes, telles les abbayes de Saint-Riquier et de Saint-Germain d'Auxerre, preuve de l'intensité du culte de saint Quentin au haut Moyen Âge. S'étendant sous la nef et le grand transept de l'édifice actuel, elle devait mesurer plus de 70 mètres de longueur, 20 à 25 mètres de largeur et jusqu'à 30 mètres au sommet de sa tour-porche[22],[23] Des travaux menés par l'Inrap en 2022 ont permis de découvrir des vestiges de la tourelle nord de cette église[18].

Profitant du succès du pèlerinage, le chapitre de Saint-Quentin se développa et s’enrichit aux Xe et XIe siècles. Vers 980, il accueillit l'un de ses membres les plus renommés, le chroniqueur Dudon de Saint-Quentin, qui devint doyen de la collégiale en 1015. Grâce à ce dernier, le chapitre obtint des terres en Normandie, notamment dans la paroisse Notre-Dame du Bourg-Dun [24].

En 1214, à la suite du décès d'Éléonore de Vermandois, le roi Philippe Auguste hérita du comté de Vermandois, Le roi de France devint premier chanoine et abbé laïc de Saint-Quentin ; le pèlerinage fut dès lors placé sous protection royale[20].

La mise en chantier d'un édifice ambitieux (XIIe au milieu du XIIIe siècle)

Vers 1170, afin d'accueillir des pèlerins de plus en plus nombreux, le collège de chanoines décida la construction d'une imposante collégiale. La construction de l'église débutée à la fin du XIIe siècle fut achevée trois siècles plus tard. Les guerres, les épidémies et les difficultés financières expliquent la lenteur inhabituelle des travaux qui laissera l'édifice inachevé, la façade n'ayant jamais été construite[25].

Commencé vers 1170 par la tour-porche, le chantier se déplaça dès 1195 dans le chevet et évolua, semble-t-il, à un rythme plutôt chaotique[26].

Le , Enguerrand III, seigneur de Coucy, offrit au chapitre de la collégiale trois châsses ornées d'or, d'argent et de pierreries pour y accueillir les corps de saint Quentin, saint Cassien et saint Victoric. L'année suivante, les tombeaux furent installés dans la nef de l'église carolingienne dans l'attente de l'achèvement du chœur de la nouvelle église gothique[27].

Trente ans plus tard, Saint Louis, accompagné de ses fils Louis et Philippe, se rendit à Saint-Quentin. Le , en présence de nombreux seigneurs et de plusieurs évêques, il assista à la translation des reliques de saint Quentin, saint Cassien et saint Victoric dans le chœur. En raison de problèmes techniques et financiers, les travaux progressèrent plus lentement par la suite jusqu'à l'achèvement de la nef dans la seconde moitié du XVe siècle[28].

L'édifice témoigne d'une époque fervente et prospère lorsque la ville était à la fois foyer religieux et position stratégique aux confins nord du royaume. Au commencement du XIIIe siècle, plus de 70 chanoines desservaient la collégiale, ce qui faisait du chapitre de Saint-Quentin l'un des plus importants de France[29]. Témoignage de la puissance et de la renommée de ce chapitre, plusieurs chanoines de Saint-Quentin occupèrent des positions prestigieuses à cette époque. Ainsi, Jean de Saint Albans et Roger de Provins furent Premiers médecins des rois Philippe Auguste et Saint Louis. De même, Simon de Brie, après avoir été nommé Chancelier de France en 1260 et cardinal en 1261, fut élu pape sous le nom de Martin IV en 1281. Ces appuis puissants permirent d'obtenir des fonds pour la construction de la nouvelle église et pour la constitution du trésor du chapitre. Par exemple, en 1251, le roi Saint Louis offrit à la collégiale un morceau de la Vraie Croix grâce à une requête de Roger de Provins[30].

Le temps des épreuves : l'église reste inachevée (XIVe au XVIIIe siècle)

À partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, le rythme des travaux se ralentit nettement. La construction du grand transept dura ainsi environ un siècle et demi, de 1250 à 1400. Cette lenteur s'explique par les difficultés financières croissantes auxquelles fit face le chapitre de la collégiale à cette période. En effet, les bienfaiteurs se firent plus rares et la commune de Saint-Quentin se montra de plus en plus réticente à financer le projet ambitieux des chanoines. Une émeute fiscale d'importance eut notamment lieu en 1213, conduisant au bannissement du mayeur Robert Netz de Cat. En 1247, le roi Saint Louis dut se rendre dans la cité pour tenter de réconcilier commune et chapitre, ce qui n'empêcha pas une nouvelle émeute fiscale en 1295[31]. À ces problèmes financiers s'ajoutent les conséquences de la Guerre de Cent Ans et de la Peste noire, qui laissèrent le Vermandois ruiné et dépeuplé au début du XVe siècle[32].

Par ailleurs, l'édifice montra dès le début du XIVe siècle des signes de faiblesse et nécessita des travaux de renforcement, ce qui retarda la mise en chantier de la nouvelle nef jusqu'au début du XVe siècle. L'instabilité du chœur fut stoppée par le maître-maçon Jean Le Bel qui construisit le mur de clôture, terminé en 1342. De nouveaux signes de fragilité apparurent cependant dans cette partie de l'église dès 1360, ce qui provoqua un procès à l'issue duquel l'entrepreneur Pierre Chandin, reconnu coupable de malfaçons et de malversations, vit ses biens confisqués et se suicida par pendaison en 1373[33]. Cette figure de l'entrepreneur pendu devint très vite une légende locale, symbole de la construction laborieuse de l'édifice[34]. Après ce drame, les voûtes du chœur furent finalement reprises par le maître-maçon Gilles Largent, en 1394[35]. Un siècle plus tard, c'est le bras sud du petit transept qui menaçait de s'effondrer. De passage dans la ville de Saint-Quentin en 1477, le roi Louis XI offrit 1 100 écus d'or à la collégiale pour financer sa reconstruction. Les travaux furent conduits par Colard Noël, architecte valenciennois.

Pour récompenser les Saint-Quentinois de leur fidélité lors des guerres de Bourgogne, le roi passa également commande d'une tenture qu'il fit déposer dans la collégiale. Cette œuvre représente un des miracles traditionnellement attribués à saint Quentin. Un homme, condamné à mort, aurait prié et demandé grâce devant les reliques du saint. Peu après, alors qu'il était pendu au gibet de Saint-Quentin, la corde aurait cassé, ce qui aurait été interprété par les contemporains comme un signe divin et aurait sauvé la vie du condamné. La tenture offerte par Louis XI est généralement attribuée au maître Josse Lieferinxe. Elle est conservée au musée du Louvre depuis 1828[36].

Le , en présence de l'évêque de Laon Charles de Luxembourg, le chapitre jeta les fondations d'un massif de façade à deux tours, qui aurait dû remplacer la tour actuelle. Faute de moyens, le projet fut rapidement abandonné, laissant l'édifice inachevé[37].

Le , à la suite de la défaite française lors de la bataille de Saint-Quentin, les troupes espagnoles pénétrèrent dans la ville et pillèrent la collégiale. De nombreuses reliques furent perdues à cette occasion. Les chanoines de Saint-Quentin, qui s'étaient réfugiés à Paris pour fuir l'invasion espagnole, ne purent reprendre possession de l'église qu'en 1559, après la signature des traités du Cateau-Cambrésis. Ils retrouvèrent un édifice dévasté, privé de ses reliques, de son mobilier, de ses cloches et de sa toiture en plomb. Plusieurs vitraux avaient été également brisés lors des combats. Les décennies suivantes furent consacrées au rétablissement du décor de la collégiale, en partie grâce au soutien financier du roi Charles IX, et à la recherche des reliques perdues. Ainsi, en 1569, le chapitre de Saint-Quentin put récupérer la relique du chef de saint Quentin, privée de son reliquaire, grâce à l'intervention de Catherine de Médicis[38],[39].

Par ailleurs, la collégiale fut incendiée à deux reprises, en 1545 et 1669, ce qui nécessita de lourdes interventions. Grâce aux subsides versés par le roi Louis XIV à la suite de l'incendie de 1669, les chanoines purent passer commande d'un couronnement d'inspiration baroque au sommet de la tour-porche, réalisé en 1682[35].

Conséquence de ces épreuves, la taille du chapitre se réduisit progressivement. À la veille de la Révolution, on ne dénombrait plus ainsi que 44 chanoines à Saint-Quentin[40].

En dépit de ces difficultés, la collégiale continua toutefois de recevoir des invités prestigieux tout au long de l'époque moderne. Le chapitre de Saint-Quentin était réputé, en particulier, pour la qualité de sa chorale. Ainsi, en 1597, Alexandre de Médicis, légat apostolique en France et futur pape Léon XI, de passage dans la cité, fut charmé par les chants et la sonnerie de l'église et décida de célébrer lui-même la messe de Noël[40].

En 1786, le collège de chanoines décida de badigeonner l'ensemble des murs de l'édifice. Cette opération, effectuée juste avant la Révolution, permit de préserver les peintures médiévales et modernes et de les redécouvrir aux XIXe et XXe siècles au fil des différents programmes de restauration[41].

Façade sud de la collégiale de Saint-Quentin vers 1640. La tour-porche possède encore ses quatre tourelles médiévales, détruites après l'incendie de 1669.

Façade sud de la collégiale de Saint-Quentin vers 1640. La tour-porche possède encore ses quatre tourelles médiévales, détruites après l'incendie de 1669..jpg.webp) Façade nord de la collégiale de Saint-Quentin en 1780. La flèche de 1732, détruite durant la Révolution, est encore visible[42].

Façade nord de la collégiale de Saint-Quentin en 1780. La flèche de 1732, détruite durant la Révolution, est encore visible[42].

La collégiale devient basilique au XIXe siècle

En novembre 1790, en application de la Constitution civile du clergé, le chapitre de Saint-Quentin fut supprimé et la collégiale fermée. Elle rouvrit le 20 mars 1791, en présence de l'évêque constitutionnel Claude Marolles, devenant l'unique église paroissiale de la ville en vertu d'un décret de l'Assemblée nationale[43]. Durant cette période, le mobilier de l'église fut vendu et dispersé. En novembre 1793, en conséquence de l'interdiction du culte catholique par la Convention nationale, l'ancienne collégiale fut désacralisée. La municipalité ordonna d'abattre la flèche du clocher central, de descendre toutes les cloches à l'exclusion d'une destinée à sonner l'alarme, et autorisa l'anéantissement des « affreuses marques de la féodalité et de la superstition qui se [trouvaient] dans la ci-devant église »[44]. Ainsi, dans les dernières semaines de l'année 1793, de nombreuses sculptures du bâtiment furent détruites ou dégradées. De plus, les reliques de saint Quentin furent sorties de l'édifice par les révolutionnaires et brûlées sur le parvis. Seuls furent épargnés le chef et la main du saint, dissimulés dans le caveau qui servait de sépulture aux chanoines[45],[38].

Le , l'ancienne église devint lieu de culte de la Raison et un buste de Marat fut déposé sur l'autel. En 1794, elle fut transformée en temple de l'Être suprême. Sous le Directoire, elle servit de magasin à fourrage et d'écurie. L'édifice ne fut rendu au culte catholique que le . Il devint une église paroissiale, en remplacement des églises voisines Saint-André et Notre-Dame-de-Labon, détruites durant la Révolution, et de l'église Saint-Jacques, désacralisée et transformée en halle aux grains municipale en 1805[44],[46].

Le , lors de la bataille de Saint-Quentin, les reliques et les objets précieux de l'église furent déposés dans la crypte pour y être protégés. Toutefois, l'édifice souffrit finalement peu des combats. D'après le chroniqueur Adrian Villart, seul un obus toucha le mur méridional de la nef, occasionnant un trou de soixante centimètre de profondeur et une fissure[47]. Enfin, le , grâce à un bref du pape Pie IX, l'ancienne collégiale acquit le titre de basilique mineure. Le , l'évêque de Soissons Odon Thibaudier promulgua le bref apostolique dans la collégiale en présence d'une foule nombreuse[48].

L'édifice bénéficia d'un regain d'intérêt progressif au cours du XIXe siècle. Ainsi, en 1837, consciente de l'état de délabrement de l'église mal entretenue depuis la Révolution, la municipalité de Saint-Quentin sollicita un soutien financier de l'État pour entreprendre des travaux de rénovation. La réponse des autorités centrales fut négative, l'inspecteur général des monuments historiques Prosper Mérimée jugeant que l'ancienne collégiale avait « de jolis détails mais dont le mérite est très secondaire sous le rapport de l'art ». L'initiative de la municipalité permit cependant à l'édifice d'être classé monument historique sur la première liste de 1840[49],[50].

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'attrait pour l'ancienne collégiale se confirma et une entreprise ambitieuse de restauration fut mise en œuvre. De 1856 à 1900, l'architecte Pierre Bénard, assisté d'architectes municipaux, mena des travaux pour assurer la solidité de l'édifice. Admiratif de l'art gothique classique et rayonnant, Pierre Bénard tenta de rendre à l'église son apparence de la fin du XVe siècle. Il décida, notamment, d'abaisser le sol de la chapelle du Saint-Sépulcre à son niveau prérévolutionnaire, de peindre les piliers du chœur et de poursuivre l'enlèvement des lambris modernes, ce qui permit de révéler des peintures murales médiévales. Enfin, Pierre Bénard entreprit également les premières fouilles sous le chœur de l'édifice, découvrant en 1864 les vestiges des églises primitives et, en particulier, l'emplacement ancien de la tombe de saint Quentin. Après son décès, en 1900, le chantier se poursuivit de telle sorte qu'en 1914, juste avant le commencement de la Grande Guerre, les travaux de restauration des arcs-boutants de la nef venaient de se terminer[51].

La basilique en 1907, sans sa flèche moderne. L'ancien ensemble canonial est visible au premier plan.

La basilique en 1907, sans sa flèche moderne. L'ancien ensemble canonial est visible au premier plan. Façade sud de la basilique au début du XXe siècle, vue depuis le beffroi.

Façade sud de la basilique au début du XXe siècle, vue depuis le beffroi.

La basilique meurtrie pendant la Première Guerre mondiale

De mars à mai 1917, dans le cadre de l'évacuation de la ville, le commandement allemand décida de démonter et transporter à Mauberge les œuvres les plus précieuses de la basilique. Furent ainsi préservés le tombeau de saint Quentin, les verrières de la chapelle de la sainte Vierge ainsi que les verrières de sainte Catherine et de sainte Barbe[52].

Dans les mois suivants, la basilique fut durement touchée par les tirs de l'artillerie franco-britannique. Le , un incendie ravagea la charpente et les toitures. Une grande partie des voûtes s’effondrèrent dans les semaines qui suivirent[53],[6].

En 1918, l'armée allemande en retraite creusa les piliers de la nef, sans doute en vue de miner et de faire sauter l'édifice, à l'instar de la destruction du donjon du château de Coucy opérée quelques mois plus tôt. Cependant, le minage n'eut finalement pas lieu, sans doute en raison de l'avancée rapide de la Ire Armée du général Debeney[19].

La crypte de la basilique fut entièrement détruite durant la Grande Guerre, peut-être à cause d'incendies accidentels mais plus probablement en raison d'un dynamitage intentionnel par les Allemands de cette partie du bâtiment. Furent ainsi détruits les sarcophages de saint Cassien et de saint Victoric ainsi que les tombeaux des comtes du Vermandois[19],[54].

La basilique en ruines vue depuis le beffroi.

La basilique en ruines vue depuis le beffroi..jpg.webp) La tour-porche privée de ses parties hautes vue depuis la rue Saint-André.

La tour-porche privée de ses parties hautes vue depuis la rue Saint-André._-_Choeur_et_crypte_-_Saint-Quentin_-_M%C3%A9diath%C3%A8que_de_l'architecture_et_du_patrimoine_-_APMH00024422.jpg.webp) Le choeur avec ses voûtes effondrées et sans vitraux.

Le choeur avec ses voûtes effondrées et sans vitraux. Trous de mine creusés par l'armée allemande dans les piliers de la basilique en 1918.

Trous de mine creusés par l'armée allemande dans les piliers de la basilique en 1918.

La reconstruction de la basilique de 1919 à 1983

La reconstruction de la basilique fut menée dans l'entre-deux-guerres par Émile Brunet, architecte en chef du service des Monuments historiques. Sur le modèle de la cathédrale de Reims, Émile Brunet créa une ossature de béton pour remplacer la charpente en bois détruite durant la guerre[19]. Si la nef remise en l'état fut inaugurée dès le , l'église ne fut intégralement rendue au culte que le [55].

Parallèlement, entre 1920 et 1922, Emile Brunet procéda à la destruction des demeures de l'ancien quartier canonial, dévastées durant la guerre. Leur disparition, au profit d'un parking et d'un parc, permit de dégager la vue sur la façade septentrionale de l'édifice[56].

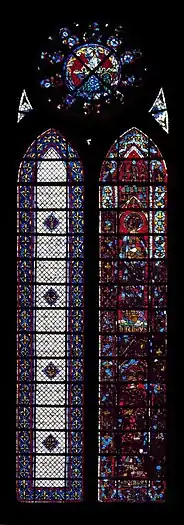

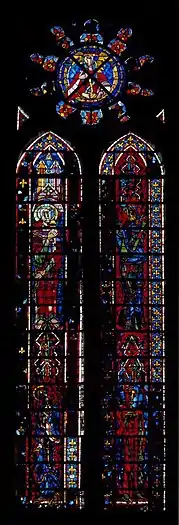

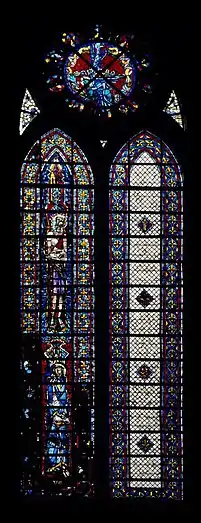

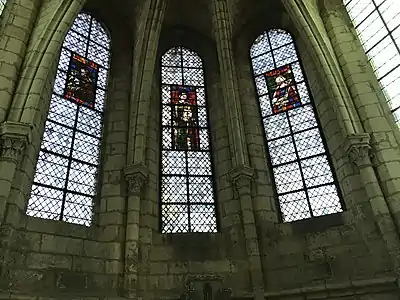

La restauration des verrières de la basilique fut plus lente. Durant l'entre-deux-guerres, des vitraux furent commandés à Georges Bourgeot puis, après 1945, à Pierre Choutet. Enfin, en 1974, un legs permit à la ville de Saint-Quentin de passer commande de verrières décoratives pour le déambulatoire et des verrières figuratives pour la chapelle Saint-Quentin aux vitraillistes Jacques Le Chevallier et Jean-Jacques Gruber[57].

Les travaux se poursuivirent entre 1975 et 1983, sous la direction de l'architecte en chef des Monuments historiques Maurice Berry, par la construction d'une nouvelle flèche, appelée localement « le campanile », au-dessus de la croisée du grand transept et de la nef. Elle culmine à 83 mètres[58].

Basilique au milieu des années 1920, un toit temporaire a été posé et les rosaces retirées.

Basilique au milieu des années 1920, un toit temporaire a été posé et les rosaces retirées. Basilique au début des années 1930, le clocher-porche et le transept ont été restaurés.

Basilique au début des années 1930, le clocher-porche et le transept ont été restaurés. Basilique à la fin des années 1930, seuls manquent la flèche et le couronnement du clocher-porche.

Basilique à la fin des années 1930, seuls manquent la flèche et le couronnement du clocher-porche.

La basilique au XXIe siècle, entre restaurations et valorisation touristique

Plusieurs campagnes de restauration sont menées depuis le début du XXIe siècle. Certaines d'entre elles ont pour buts de réparer des erreurs commises lors de la reconstruction du XXe siècle, par manque de temps ou d'argent. Ainsi, de 2006 à 2016, la tour-porche bénéficie d'une vaste restauration. Les objectifs sont d'assainir les parements, reconstruits en pierres de qualité médiocre après la Grande Guerre et devenus instables, ainsi que de rétablir les niveaux supérieurs de style baroque tels qu'ils étaient à la fin du XVIIe siècle. De même, en 2021, l'orgue de la basilique est démonté pour être restauré et réharmonisé, les tuyaux des années 1950 ayant révélé des signes d'affaissement[59],[60].

Tour porche de la basilique avant la restauration de 2016

Tour porche de la basilique avant la restauration de 2016 Tour-porche de la basilique après la restauration de 2016

Tour-porche de la basilique après la restauration de 2016

D'autres chantiers visent à entretenir l'édifice, dans la lignée des travaux menés par Pierre Bénard au XIXe siècle. Une nouvelle campagne de restauration est ainsi menée de 2016 à 2018 sur la façade septentrionale du grand transept. En février 2022 débute la campagne de restauration du croisillon sud du grand transept qui pourrait permettre de rétablir l'accès par le portail du cloître, condamné depuis 1919, et d'ouvrir au public le scriptorium de la basilique[61].

Façade septentrionale du grand transept après sa restauration de 2018

Façade septentrionale du grand transept après sa restauration de 2018 Elément de la balustrade du croisillon sud du grand transept, déposé lors des travaux de restauration de 2022

Elément de la balustrade du croisillon sud du grand transept, déposé lors des travaux de restauration de 2022

Dans le même temps, en tant que propriétaire de l'édifice, la Ville de Saint-Quentin cherche à valoriser et à faire connaître ce monument emblématique de la commune. En 1993, la basilique sert notamment de décor dans La Reine Margot, film de Patrice Chéreau. La scène du mariage d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois y est tournée[62]. De même, toute l'année, la basilique est ouverte et visitable. Pendant la saison estivale, des visites nocturnes et des visites guidées des hauteurs de l'édifice sont proposées par l'office du tourisme du Saint-Quentinois et par l'association des Amis de la basilique[63],[64].

Cette valorisation touristique n'empêche pas l'église de conserver sa vocation cultuelle. La basilique de Saint-Quentin est aujourd'hui l'église paroissiale de la paroisse Saint-Quentin Notre Dame, dépendante du diocèse de Soissons[65].

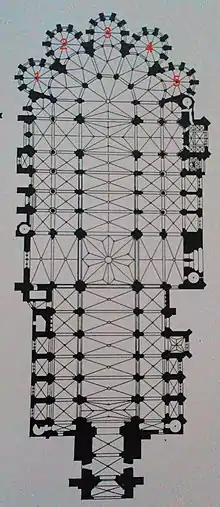

Plan et élévation

Le monument, construit principalement en craie blanche de la région, est coiffé d'un toit recouvert d'ardoise aux dimensions d'une cathédrale. Il domine la ville et se voit de loin. Le plan de la basilique est celui d'une croix de Lorraine, cas unique parmi les grandes églises françaises qui ont adopté le plan cruciforme ou basilical, partagé seulement avec les anciennes abbayes de Cluny III et de Saint-Benoît-sur-Loire [66],[67]. La basilique est ainsi dotée de deux transepts de même hauteur et de même longueur, le transept de chœur étant plus étroit que l'autre. Ce choix original, qu'aucune source ancienne n'explique, tire peut-être son origine d'influences anglaises. En effet, le plan en croix de Lorraine est plus commun en Angleterre, comme en témoignent les exemples des cathédrales de Canterbury et de Salisbury[68]. La nef est pourvue de deux bas-côtés, un déambulatoire entoure le chœur et l'abside est formée de chapelles rayonnantes selon un plan radioconcentrique [69].

Plan de la collégiale vers 1780, entourée des bâtiments du quartier canonial

Plan de la collégiale vers 1780, entourée des bâtiments du quartier canonial Plan actuel de la basilique

Plan actuel de la basilique

Dimensions

La basilique de Saint-Quentin est le plus vaste édifice gothique des Hauts-de-France après la cathédrale d'Amiens :

- longueur : 123 m (Amiens : 145 m) ;

- longueur du chœur : 41 m (Amiens : 64 m) ;

- largeur : 47 m / 52 m[Note 1] (Amiens : 70 m) ;

- hauteur au sommet des combles : 47 m (Amiens : 56 m) ;

- hauteur au sommet de la flèche : 83 m (Amiens : 112 m) ;

- hauteur de la tour-porche : 50 m ;

- hauteur sous voûtes de la nef et du chœur : 34 mètres (Amiens : 42,30 m) ;

- largeur des travées de la nef et du chœur : 14 m (Amiens : 14,60 m)[70].

Étapes de la construction

La construction rapide du chœur et de l'abside

Le chœur, bâti dans la première moitié du XIIIe siècle, est la partie la plus ancienne de l'édifice, si l'on exclut la tour-porche héritée de l'église carolingienne. Grâce aux dons royaux, en particulier ceux du roi Saint Louis, la construction du chœur fut rapide et s’étendit sur moins de sept décennies. Commencée en 1195, elle était presque terminée lors de la venue du roi en 1257 [71],[72].

Les chapelles absidiales, le déambulatoire et le premier niveau du transept de chœur furent construits lors de la première campagne de travaux, de 1205 à 1220. Ils présentent un style comparable à celui de la cathédrale de Soissons. Les chapelles absidiales couvertes d'un toit en terrasse sont éclairées par des baies en lancette. Le déambulatoire à cinq travées est percé de baies en arc en plein cintre ornés de roses[73].

La hauteur relativement modeste des chapelles absidiales, atteignant environ neuf mètres, suggère que le projet initial des maîtres artisans du XIIe siècle était moins ambitieux que l'église qui fut effectivement construite dans les siècles suivants. Pierre Bénard suppose que, dans le projet conçu au XIIe siècle, les voûtes de la nef et du chœur auraient dû s'élever à une quinzaine de mètres de hauteur, permettant ainsi à la tour-porche de se détacher nettement du reste de l'édifice. Toutefois, l'amélioration des techniques de construction et les exemples de Saint-Denis et de Reims incitèrent sans doute les artisans de la première moitié du XIIIe siècle à concevoir un projet plus ambitieux[74].

Ainsi, les parties hautes de l'abside, du chœur et des bas-côtés édifiées lors d'une deuxième campagne de travaux, de 1224 à 1257, s'élèvent hardiment et sont soutenues extérieurement par des culées cruciformes avec trois volées d'arcs-boutants. Le clair-étage de l'abside sert de degré intermédiaire pour assurer une transition harmonieuse entre les voûtes des chapelles absidiales, hautes de seulement neuf mètres, et celles de l'abside, hautes de plus de 34 mètres[75],[74].

%252C_basilique_Saint-Quentin%252C_vue_g%C3%A9n%C3%A9rale_depuis_le_sud-est.jpg.webp) Chevet de la basilique avec ses chapelles saillante.

Chevet de la basilique avec ses chapelles saillante.%252C_basilique_Saint-Quentin%252C_petit_croisillon_sud_et_ch%C5%93ur%252C_cul%C3%A9e_d'arc-boutant_dans_l'angle_1.jpg.webp) Culée d'arc-boutant, à la croisée du croisillon sud du petit transept et de l'abside.

Culée d'arc-boutant, à la croisée du croisillon sud du petit transept et de l'abside. Même culée, vue depuis le toit du croisillon sud du petit transept

Même culée, vue depuis le toit du croisillon sud du petit transept%252C_basilique_Saint-Quentin%252C_ch%C5%93ur%252C_arc-boutant_c%C3%B4t%C3%A9_nord-est.jpg.webp) Arc-boutant du chœur.

Arc-boutant du chœur.

La construction du grand transept

En 1248, Pierre Charlot, évêque de Noyon, autorisa la destruction de l'église Notre-Dame-de-Labon. Cette opération permit de libérer de l'espace au nord de la collégiale et d'entamer les travaux du grand transept. Toutefois, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, les travaux se ralentirent en raison de difficultés financières croissantes. De fait, la construction du grand transept s'étendit sur un siècle et demi. Cette longueur exceptionnelle explique la différence de styles entre les deux croisillons [76].

Ainsi, le croisillon nord du grand transept fut édifié à partir de 1391 sous la conduite du maître-maçon Gilles Largent. La rosace de ce croisillon fut commandée le 4 avril 1399 et achevée en quelques mois[77]. Au contraire de la rosace du croisillon sud, réalisée un siècle plus tôt dans un style classique assez sobre, cette rosace se rattache clairement au gothique rayonnant, marqué par une moindre utilisation de la pierre au profit des verrières et par des formes géométriques plus complexes. Elle témoigne de la grande maîtrise de Gilles Largent.

La construction du grand transept fut achevée vers 1400[78].

Façade du croisillon nord du grand transept

Façade du croisillon nord du grand transept%252C_basilique_Saint-Quentin%252C_grand_croisillon_sud.jpg.webp) Façade du croisillon sud du grand transept

Façade du croisillon sud du grand transept

La construction de la nef

La nef fut bâtie dans la première moitié du XVe siècle par Jean Douterrains dans un style plus simple et plus conforme à celui du chœur. Elle reprend la longueur de la nef de l'ancienne église carolingienne et peut, par conséquent, paraître petite par rapport au vaste chœur de la basilique[79]. La date exacte de l'achèvement de la nef n'est pas connue, une partie des registres du chapitre ayant été perdus dès le XVIIe siècle. L'essentiel des travaux fut sans doute terminé dès 1451, dernière année où les registres capitulaires de la collégiale évoquèrent le chantier de la nef. Le 8 octobre 1476, le chapitre organisa une procession générale pour célébrer l'achèvement des travaux de la nouvelle église[80].

%252C_basilique_Saint-Quentin%252C_vue_depuis_le_nord-ouest.jpg.webp) Nef et tour-porche vues depuis le nord-ouest

Nef et tour-porche vues depuis le nord-ouest%252C_basilique_Saint-Quentin%252C_nef%252C_vue_depuis_le_sud-est.jpg.webp) Nef vue depuis le sud-est.

Nef vue depuis le sud-est.

La construction du petit transept

Le bras nord du petit transept fut construit dans le deuxième quart du XIIIe siècle, alors que les travaux du chœur n'étaient pas encore terminés[81],[82].

Le bras sud du petit transept, qui menaçait ruine, dut être reconstruit à la fin du XVe siècle par Colard Noël, architecte de Valenciennes choisi par le roi Louis XI. Les archives départementales de l'Aisne conservent le devis établi par le maître-artisan le 26 juin 1477[83]. Les travaux commencèrent dans les mois suivants et, grâce aux subsides versés par Louis XI, avancèrent rapidement. Le gros œuvre fut achevé dès l'an 1487. Colard Noël réalisa également les deux rosaces des croisillons du petit transept, qui présentent un style similaire d'inspiration florale[84]. Quoique ce croisillon relève clairement du gothique flamboyant, Colard Noël veilla à préserver l'harmonie et la cohérence architecturales avec le reste de l'édifice[85],[86],[87].

Façade du croisillon nord du petit transept

Façade du croisillon nord du petit transept%252C_basilique_Saint-Quentin%252C_petit_croisillon_sud.jpg.webp) Façade du croisillon sud du petit transept

Façade du croisillon sud du petit transept

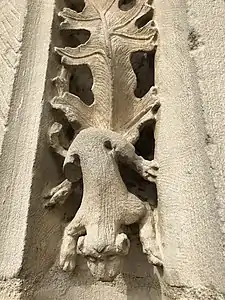

Le portail Lamoureux du croisillon sud, construit à partir de 1493 et terminé après 1545, tire son nom d'un ancien puits situé à proximité. S'inscrivant dans le style gothique flamboyant, il se rapproche des portails de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais avec ses feuillages et ses volutes sculptés. Il est réputé, dès le XVIe siècle, comme le plus beau portail de la basilique grâce à son décor sculpté en haut relief[88]. Jusqu'à 1793, ses parties hautes étaient peintes et surmontées des statues de la Vierge, de saint Quentin et de saint Victoric. Son riche décor est encore visible aujourd'hui, en dépit des dégâts subis sous la Révolution et durant la Grande Guerre[89].

Portail Lamoureux

Portail Lamoureux Détail de la voussure de la porte.

Détail de la voussure de la porte. Détail de la voussure de la porte.

Détail de la voussure de la porte. Détail de la voussure de la porte.

Détail de la voussure de la porte.

La construction de la tour-porche

La massive tour-porche se distingue très nettement du reste de l'édifice. En effet, elle fut initialement bâtie pour servir d'entrée et de narthex à l'ancienne église carolingienne, construite par le coûtre Gison à partir de 942. Toutefois, les historiens ignorent comment elle était reliée à l'ancienne nef. On sait uniquement qu'elle était achevée en 1170, année où les chanoines procédèrent au réaménagement de sa base, juste avant de lancer les travaux de l'église actuelle. Au XIIIe siècle, un clocher fut construit au troisième niveau de la tour. Au XVe siècle, le sol de la tour-porche fut élevé de 1,66 m pour correspondre au niveau du sol de la nef gothique en construction[90].

En 1669, un incendie accidentel détruisit les parties hautes. Ce fut l'occasion pour le chapitre d'abattre les quatre tourelles qui entouraient la tour et de reconstruire la façade occidentale dans un style plus moderne. Ainsi, grâce aux subsides du roi Louis XIV, la tour-porche reçut en 1681 un couronnement baroque avec niches, pilastres et médaillon. Dans le même temps, les six fenêtres du deuxième étage furent murées afin de renforcer la stabilité de la tour. En 1734 ou en 1741[Note 2], les escaliers latéraux de la tour, devenus vétustes et dont la partie septentrionale s'était effondrée en 1675, furent abattus[91],[92].

Relativement épargnée par les destructions engendrées par la Grande Guerre, la tour-porche fut la première partie de l'édifice reconstruite après le conflit. Du béton fut notamment coulé entre la tour-porche et la nef pour solidifier sa structure. Toutefois, en raison du manque de moyens et de temps, les parties hautes reçurent un couronnement provisoire. La tour-porche ne recouvra son couronnement baroque qu'en 2016. La croix en fer forgée qui la surmonte depuis les années 1920 fut dessinée par Emile Brunet et exécutée par le maître ferronnier. [19].

Tour-porche de la basilique de Saint-Quentin

Tour-porche de la basilique de Saint-Quentin Couronnement baroque de la tour-porche, réalisé entre 1669 et 1681 et rétabli en 2016.

Couronnement baroque de la tour-porche, réalisé entre 1669 et 1681 et rétabli en 2016.

Le porche abrite un grand portail qui présentait originellement un trumeau supportant une statue de la Vierge. Le trumeau fut détruit au XVIIIe siècle, sans doute pour faciliter le passage des processions. Le décor du portail fut mutilé durant la Révolution[93],[38].

%252C_basilique_Saint-Quentin%252C_portail_occidental_de_la_nef%252C_vo%C3%BBte_du_porche_et_archivoltes.jpg.webp) Portail occidental de la nef et voûte du porche

Portail occidental de la nef et voûte du porche%252C_basilique_St-Quentin%252C_base_du_clocher%252C_vue_vers_l'ouest_2.jpg.webp) Vue du portail occidental depuis l'intérieur.

Vue du portail occidental depuis l'intérieur.

Le projet inabouti de façade monumentale

En 1493, les chanoines prirent la décision de détruire la vieille tour-porche et de la remplacer par un ensemble de deux tours monumentales, sur le modèle des grandes cathédrale voisines. Ainsi, le , la pose de la première pierre de la tour nord eut lieu en présence de l'évêque de Laon Charles de Luxembourg. Toutefois, les difficultés financières et la baisse d'intérêt pour l'art gothique entraînèrent l'arrêt rapide du projet. Seules les fondations de la tour nord, redécouvertes à l'occasion de fouilles de l'Inrap en 2022, témoignent de l'ambition initiale des chanoines de bâtir une façade digne de la grandeur de la collégiale de Saint-Quentin[18],[38].

En 1727, alors que les escaliers latéraux de la tour hérités de l'ancienne église carolingienne du coûtre Gison menaçaient ruine, le chapitre fit venir le sieur d'Orbay, architecte du roi à Compiègne, pour réaliser le plan d'une façade monumentale avec « deux tours et entre les deux un espace convenable » et achever la collégiale selon le projet des chanoines du XVe siècle. Face au coût très élevé d'une telle opération, le chapitre décida de reporter sa mise en œuvre, sauvant une nouvelle fois la vieille tour-porche carolingienne de la destruction[94].

L'érection de la flèche

Cinq flèches successives surmontèrent le petit clocher, au-dessus du grand transept.

La première flèche fut bâtie vers 1389 alors que la charpente du grand transept venait d'être achevée. Elle fut frappée par la foudre et brûla le 11 avril 1545. En l'absence de représentation et de description précise, on ignore à quoi elle pouvait ressembler. Quentin de La Fons, chanoine de Saint-Quentin et historien de la première moitié du XVIIe siècle, précise toutefois qu'elle était plus haute que la flèche qui lui succéda[95],[96].

La deuxième flèche fut construite entre 1549 et 1551 grâce à un don de Marie de Luxembourg (1472-1547), comtesse de Soissons. Elle était d'un style similaire à la flèche de l'abbatiale Saint-Pierre de Corbie, édifiée une décennie plus tôt. Faite en bois et recouverte de plomb, elle était constituée de trois étages, de plus en plus étroits à mesure qu'on s'élevait. Quentin de La Fons écrit qu'elle mesurait environ 66 pieds, soit un peu plus de 22 mètres. Touchée par des tirs lors du siège de 1557, elle fut détruite lors de l'incendie de 1669[97],[96],[98].

La troisième flèche, édifiée de 1673 à 1676 par le charpentier Jean Bonneau, mesurait une trentaine de mètres. Elle fut démontée en 1727 par les frères Doublet, sans doute en raison de son caractère peu esthétique et de problèmes de stabilité[87],[98],[99].

La quatrième flèche, construite de 1727 à 1732, était un clocheton imposant de style classique. Plus grande que les deux flèches précédentes, elle mesurait 31 mètres de hauteur. Elle fut abattue en 1793 par les révolutionnaires et remplacée, le 2 novembre 1841, par une croix posée sur une boule d'un mètre de diamètre et surmontée d'un coq[100].

La cinquième flèche, bâtie de 1971 à 1975, reprend les proportions et le style de la quatrième flèche. Reposant sur un kiosque à six pans coiffé d'un dôme, elle mesure 31 mètres et sa croix culmine à 83 mètres au-dessus du niveau du sol[101],[102].

Description intérieure

Les voûtes et la charpente de la basilique

À l'instar de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens et à la différence des cathédrales de Beauvais et Paris, la basilique de Saint-Quentin présente des voûtes d'ogive quadripartites. Chaque voûte de la nef et du chœur est divisée en quatre voussoirs et repose sur quatre piliers forts. Cette disposition architecturale permet d'économiser la pierre et de limiter le nombre de piliers. Elle requiert cependant une grande précision et une grande maîtrise de la part des architectes. En cas d'erreur de conception ou de réalisation, il existe un fort risque d'effondrement. C'est ainsi que les piliers du chœur durent être renforcés dans la première moitié du XIVe siècle par la construction d'un mur de clôture. De même, le croisillon sud dut être entièrement reconstruit à la fin du XVe siècle, en raison des erreurs de mesure du maître d'œuvre Jean d'Ervilliers[103]. Seules l'abside et les chapelles absidiales présentent des voûtes octopartites.

Voûtes quadripartites de la nef.

Voûtes quadripartites de la nef. Voûte quadripartite du grand transept.

Voûte quadripartite du grand transept. Voûte quadripartite du petit transept.

Voûte quadripartite du petit transept.%252C_basilique_St-Quentin%252C_bas-c%C3%B4t%C3%A9_sud_de_la_nef%252C_vo%C3%BBte_de_la_3e_chapelle.jpg.webp) Voûte quadripartite du Saint-Sépulcre.

Voûte quadripartite du Saint-Sépulcre. Voûte octopartite de l'abside.

Voûte octopartite de l'abside.

La charpente a fortement souffert durant la Grande Guerre. De la charpente en bois d'origine, seule subsiste la charpente de la tour-porche. Edifiée après l'incendie de 1667, elle a été renforcée par des pièces de chêne en 1867 et par des éléments en béton armé en 1922. Au-dessous des voûtes, une charpente en béton armé, réalisée par Emile Brunet dans l'entre-deux-guerres, soutient le toit de la basilique. D'une portée moyenne de 12 mètres, elle s'élève à 15 mètres au-dessus de l'extrados des voûtes. Au contraire de la charpente en béton de la cathédrale Notre-Dame de Reims, assemblée par morceaux, la charpente en béton de la basilique Saint-Quentin constitue un bloc monolithique, ce qui représentait un exploit technique dans années 1920. À la croisée du grand transept, une structure de bois supporte la flèche de 1976 [19].

Charpente en bois de la tour-porche, XVIIe siècle

Charpente en bois de la tour-porche, XVIIe siècle Charpente de béton du chœur, XXe siècle

Charpente de béton du chœur, XXe siècle

La chapelle Saint-Michel de la tour-porche

Respectant la tradition architecturale carolingienne, une chapelle à étage fut aménagée à l'intérieur de la tour-porche. Construite à la fin du XIIe siècle et dédiée à saint Michel, elle constitue l'une des parties les plus anciennes de l'édifice. Elle mesure 10 m de long, 9 m de large et 10 m de haut[104].

Son dallage est très ancien, datant de la période de construction de la chapelle au XIIe siècle ou de rénovations réalisées au XIIIe siècle. L'architecte Pierre Bénard, chargé de la restauration de la basilique au XIXe siècle, l'a attribué au maître d'œuvre Villard de Honnecourt, hypothèse retenue par l'historien Pierre Héliot[105],[106],[107],[108].

Ayant perdu sa fonction originelle, la chapelle constitue aujourd'hui une tribune ouverte sur la nef. Ses peintures datent de la seconde moitié du XIXe siècle [78].

%252C_basilique_St-Quentin%252C_nef%252C_vo%C3%BBtes_de_la_tribune_d'orgue_et_vue_dans_la_base_du_clocher_1.jpg.webp) Chapelle Saint-Michel au-dessus du portail occidental de la nef.

Chapelle Saint-Michel au-dessus du portail occidental de la nef.

La chapelle Saint-Louis-et-Saint-Quentin

Cette chapelle est située à l’extrémité occidentale du collatéral sud, à proximité de la tour-porche. Anciennement dédiée à sainte Anne[109], elle est désormais vouée à Saint Louis et saint Quentin, dont les statues sont exposées dans une niche du mur septentrional.

Les fonts baptismaux de la basilique peuvent être datés de 1633 grâce à une inscription présente sur leur moulure extérieure. Initialement créés pour l'ancienne église Saint-Jacques, ils sont conservés dans la chapelle Saint-Louis-et-Saint-Quentin depuis 1892[110].

%252C_basilique_St-Quentin%252C_bas-c%C3%B4t%C3%A9_sud_de_la_nef%252C_vue_vers_l'ouest_6.jpg.webp) Chapelle Saint-Louis-et-Saint-Quentin vue depuis le collatéral sud.

Chapelle Saint-Louis-et-Saint-Quentin vue depuis le collatéral sud. Fonts baptismaux, 1633.

Fonts baptismaux, 1633. Statues de Saint Louis et de saint Quentin, XXe siècle.

Statues de Saint Louis et de saint Quentin, XXe siècle.

La nef

Composée de six travées et longue de 35 m, la nef fut construite à la fin du XIVe et dans la première moitié du XVe siècle. Ses deux collatéraux sont prolongés par des chapelles latérales. Les piliers du XIIIe siècle sont ici remplacés par des piliers garnis de quatre demi-colonnes et quatre minces colonnes descendant jusqu'au sol[111]. Le style gothique flamboyant apparaît dans le remplage des baies et dans la voûte de la chapelle Saint-Sulpice.

En 1763, ayant repéré des signes d'instabilité de la nef, le chapitre de la collégiale fit installer de grands tirants en fer pour renforcer la solidité de cette partie de l'édifice. L'installation d'une charpente en béton armé par Emile Brunet, en 1923, permit d'assurer la solidité de la nef et de retirer ces tirants de fer[112].

%252C_basilique_St-Quentin%252C_crois%C3%A9e_du_grand_transept%252C_vue_vers_l'ouest_4.jpg.webp) La nef vue depuis le grand transept.

La nef vue depuis le grand transept.%252C_basilique_St-Quentin%252C_nef%252C_vue_vers_l'est_1.jpg.webp) La nef vue depuis le portail occidental.

La nef vue depuis le portail occidental.%252C_basilique_St-Quentin%252C_nef%252C_grandes_arcades_du_nord_3.jpg.webp) Grandes arcades du nord de la nef.

Grandes arcades du nord de la nef.

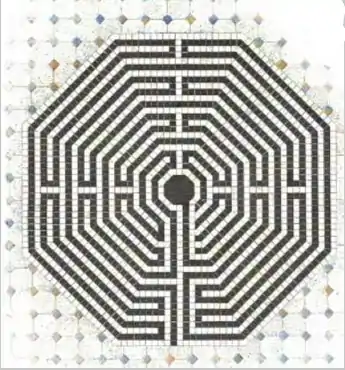

Le labyrinthe

Avec les cathédrales de Chartres et de Bayeux, la basilique de Saint-Quentin est la seule grande église française à avoir conservé son labyrinthe d'origine. Posé en 1495 à l'entrée de la nef, alors que le chapitre envisageait de reconstruire la façade occidentale de l'église, ce labyrinthe présente un rayon de 11,60 m et un développement de 260 m. Dallé de pierres noires et blanches, il présente une forme octogonale proche de celle du labyrinthe de la cathédrale d'Amiens. Il est censé permettre aux fidèles d'accomplir un pèlerinage symbolique. Epargné durant la Révolution, le labyrinthe survécut à la Grande Guerre, les voûtes de la nef le surplombant ayant résisté aux bombardements. En 2007, il est utilisé comme illustration de couverture de l'édition française du roman Labyrinthe, publié par l'écrivaine britannique Kate Mosse[113],[6],[114].

Labyrinthe vu depuis la nef

Labyrinthe vu depuis la nef Plan du labyrinthe (dessin de Jules Gailhabaud)

Plan du labyrinthe (dessin de Jules Gailhabaud)

Les chapelles latérales de la nef

Sept chapelles latérales prolongent les collatéraux de la nef.

Les quatre chapelles du collatéral nord sont dédiées, en partant de la tour-porche vers le grand transept, à Notre Dame sous la Tour, à sainte Barbe, à Notre Dame de Liesse et à sainte Thérèse de Lisieux.

Les trois chapelles du collatéral sud sont dédiées, en partant du grand transept vers la tour-porche, au Saint-Sépulcre, à sainte Madeleine et sainte Marthe et à saint Pierre et saint Paul.

Chapelle Notre-Dame-sous-la-Tour, vue depuis la nef.

Chapelle Notre-Dame-sous-la-Tour, vue depuis la nef. Chapelle Sainte-Barbe, vue depuis la nef.

Chapelle Sainte-Barbe, vue depuis la nef. Chapelle Notre-Dame-de-Liesse, vue depuis la nef.

Chapelle Notre-Dame-de-Liesse, vue depuis la nef. Chapelle Sainte-Thérèse-de-Lisieux, vue depuis la nef.

Chapelle Sainte-Thérèse-de-Lisieux, vue depuis la nef. Chapelle du Saint-Sépulcre, vue depuis la nef.

Chapelle du Saint-Sépulcre, vue depuis la nef. Chapelle Sainte-Thérèse et Sainte-Marthe, vue depuis la nef.

Chapelle Sainte-Thérèse et Sainte-Marthe, vue depuis la nef. Chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul, vue depuis la nef.

Chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul, vue depuis la nef.

1. Chapelle Notre-Dame-sous-la-Tour

2. Chapelle Sainte-Barbe

3. Chapelle Notre-Dame-de-Liesse

4. Chapelle Sainte-Thérèse-de-Lisieux

5. Chapelle du Saint-Sépulcre

6. Chapelle Sainte-Madeleine-et-Sainte-Marthe

7. Chapelle Saint-Pierre-et-Saint-Paul

La chapelle Notre-Dame-sous-la-Tour

Dédiée à Notre Dame et tirant son nom de sa proximité avec la tour-porche, cette chapelle a perdu la quasi-totalité de sa décoration au cours de la Révolution et de la Grande Guerre. Seul subsiste un groupe sculpté, élément d'un monument funéraire offert par le chanoine Pérignon de l'église voisine de Saint-André en 1548. Fortement influencée par l'art italien, cette sculpture représente la scène biblique de l'apparition du Christ à saint Thomas. Elle est posée sur un des gros piliers de la nef jusqu'en 1793, année où elle fut dégradée par les révolutionnaires. Elle bénéficia d'une restauration en 1860 et fut amenée par les Allemands à Maubeuge en 1917 en raison de sa valeur artistique. Ainsi sauvée de la destruction, elle fut installée sur le mur septentrional de la chapelle Notre-Dame-sous-la-Tour durant l'entre-deux-guerres[115],[116].

La chapelle conserve également l'ancienne clôture du chœur en fer forgé réalisée par le serrurier Robert Vatin en 1831. Elle fut retirée du chœur en 1876 par Pierre Bénard car elle gênait la vue sur l'autel. Elle fut installée dans les décennies suivantes à son emplacement actuel [117].

Chapelle Notre-Dame sous-la-Tour, vue depuis le collatéral nord.

Chapelle Notre-Dame sous-la-Tour, vue depuis le collatéral nord. Ancienne grille de clôture du chœur de la basilique de Saint-Quentin, Robert Vatin, 1831.

Ancienne grille de clôture du chœur de la basilique de Saint-Quentin, Robert Vatin, 1831. L'Incrédulité de saint Thomas, 1548.

L'Incrédulité de saint Thomas, 1548.

La chapelle Sainte-Barbe

Dédiée à sainte Barbe, cette chapelle accueille les corps des défunts avant la célébration des obsèques.

Conséquence de sa vocation mortuaire, son décor est dépouillé. Seul un banc et un siège datés du XIXe siècle sont présents[118].

Chapelle Sainte-Barbe, vue depuis le collatéral nord.

Chapelle Sainte-Barbe, vue depuis le collatéral nord. Siège de célébrant, deuxième moitié du XIXe siècle.

Siège de célébrant, deuxième moitié du XIXe siècle.

La chapelle Notre-Dame-de-Liesse

Fondée en 1408, la chapelle fut originellement dédiée à saint François, comme en témoignent les initiales SF et les bras de Saint-François peints au XIXe siècle et toujours visibles au-dessus de l'autel. Elle est désormais consacrée à Notre Dame de Liesse, sainte patronne du diocèse de Soissons.

Sur le mur septentrional, une icône de Notre Dame du Perpétuel Secours est exposée.

Chapelle Notre-Dame-de-Liesse, vue depuis le collatéral nord.

Chapelle Notre-Dame-de-Liesse, vue depuis le collatéral nord. Mur oriental avec les initiales SF et les bras de saint François, peints au XIXe siècle.

Mur oriental avec les initiales SF et les bras de saint François, peints au XIXe siècle. Autel de la chapelle avec une Vierge noire.

Autel de la chapelle avec une Vierge noire. Icône de Notre Dame du Perpétuel Secours.

Icône de Notre Dame du Perpétuel Secours.

La chapelle Sainte-Thérèse-de-Lisieux

Fondée en 1463, la chapelle fut originellement dédiée à saint Michel. Elle est vouée depuis 1927 à sainte Thérèse de Lisieux. De nombreux ex-voto témoignent de l'intensité du culte rendu à la sainte au XXe siècle.

Au-dessus de l'autel, une niche contient une statue de sainte Thérèse. Commandée en 1927 au sculpteur parisien Henri Bouchard, l'œuvre fut posée et bénie le 20 mai 1928. Dans un style simple caractéristique de l'Art Deco, elle représente la sainte habillée en carmélite et tenant un crucifix. À ses pieds, un bouquet de roses rappelle sa promesse de faire pleuvoir des roses après sa mort[119].

Chapelle Sainte-Thérèse-de-Lisieux, vue depuis le collatéral nord.

Chapelle Sainte-Thérèse-de-Lisieux, vue depuis le collatéral nord. Autel de la chapelle Sainte-Thérèse-de-Lisieux.

Autel de la chapelle Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux, Hervé Bouchard, 1927.

Sainte Thérèse de Lisieux, Hervé Bouchard, 1927.

La chapelle du Saint-Sépulcre

Construite vers 1411 et dédiée au Saint-Sépulcre dès son origine, cette chapelle est la plus richement décorée de la basilique. Elle se distingue des autres chapelles latérales par le niveau de son sol, plus bas que celui de la nef et correspondant probablement au niveau du sol de l'église carolingienne. Elle est ainsi accessible par un escalier. De plus, elle est la seule chapelle latérale saillante, ce qui s'explique peut-être par la dévolution particulièrement forte manifestée pour les lieux dédiés à la Passion du Christ à la fin du Moyen Âge[120].

La grille de clôture fut réalisée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle mais sa position initiale dans la collégiale est inconnue. Elle fut installée dans la chapelle à la fin du XIXe siècle[121],[122].

Sur la façade méridionale, deux statues en albâtre représentent deux figures de l'Ancien Testament, le grand prêtre Aaron et le roi Melchisédech. Sans doute réalisées vers 1627 par François Tullier, maître-sculpteur à Arras, et son fils, elles ornaient jusqu'à la Révolution le maître-autel de la collégiale[123].

Chapelle du Saint-Sépulcre, vue depuis le collatéral sud, avec sa grille du XVIIIe siècle.

Chapelle du Saint-Sépulcre, vue depuis le collatéral sud, avec sa grille du XVIIIe siècle.%252C_basilique_St-Quentin%252C_bas-c%C3%B4t%C3%A9_sud_de_la_nef%252C_3e_chapelle%252C_statue_d'un_roi_mage_2.jpg.webp) Aaron, François Tullier et son fils, vers 1627.

Aaron, François Tullier et son fils, vers 1627.%252C_basilique_St-Quentin%252C_bas-c%C3%B4t%C3%A9_sud_de_la_nef%252C_3e_chapelle%252C_statue_d'un_roi_mage_1.jpg.webp) Melchisédech, François Tullier et son fils, vers 1627.

Melchisédech, François Tullier et son fils, vers 1627.

Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la façade orientale de la chapelle du Saint-Sépulcre accueillait un retable du XVe siècle, installé en 1469 selon Quentin de la Fons[124]. Seul le baldaquin survécut à la période révolutionnaire. En 1897, dans le cadre des travaux de restauration menés par Pierre Bénard qui permirent le rétablissement des peintures et du niveau de sol d'origine, un groupe de la Crucifixion prit place dans le baldaquin médiéval. Réalisé par les frères Francis et Aimé Jacquier, à l'instar de la frise en relief du mur de clôture du chœur, ce groupe sculpté survécut à la Grande Guerre bien que certains têtes aient été mutilées[120].

%252C_basilique_St-Quentin%252C_bas-c%C3%B4t%C3%A9_sud_de_la_nef%252C_3e_chapelle%252C_retable_de_la_Crucifixion_1.jpg.webp) Groupe de la Crucifixion avec le baldaquin du XVe siècle et les statues des frères Jacquier de 1897.

Groupe de la Crucifixion avec le baldaquin du XVe siècle et les statues des frères Jacquier de 1897.%252C_basilique_St-Quentin%252C_bas-c%C3%B4t%C3%A9_sud_de_la_nef%252C_3e_chapelle%252C_retable_de_la_Crucifixion%252C_dais_1.jpg.webp) Parties hautes du baldaquin médiéval, typiques du gothique flamboyant.

Parties hautes du baldaquin médiéval, typiques du gothique flamboyant.%252C_basilique_St-Quentin%252C_bas-c%C3%B4t%C3%A9_sud_de_la_nef%252C_3e_chapelle%252C_retable_de_la_Crucifixion%252C_dais_sur_le_montant_gauche.jpg.webp) Dais sur le montant gauche du baldaquin médiéval, qui surmontait autrefois deux statues.

Dais sur le montant gauche du baldaquin médiéval, qui surmontait autrefois deux statues.%252C_basilique_St-Quentin%252C_bas-c%C3%B4t%C3%A9_sud_de_la_nef%252C_3e_chapelle%252C_retable_de_la_Crucifixion_3.jpg.webp) Statuaire du Groupe de la Crucifixion, frères Jacquier, 1897.

Statuaire du Groupe de la Crucifixion, frères Jacquier, 1897.

La chapelle Sainte-Madeleine-et-Sainte-Marthe

Construite en 1408 et originellement dédiée à sainte Madeleine, la chapelle est également consacrée à sainte Marthe depuis le 29 octobre 1891. Un ensemble de peintures murales représentent la vie de sainte-Madeleine. Réalisées entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle, elles ont subi de nombreuses retouches et restaurations qui expliquent leur style aujourd'hui hétérogène[125].

Sur le mur occidental est accrochée une plaque en hommage au chanoine Nicolas Lefebvre, décédé le 24 janvier 1738 et enterré sous la chapelle. Il finança la décoration de la chapelle Sainte-Madeleine après l'incendie de 1669[126].

Autel de la chapelle Sainte-Madeleine-et-Sainte-Marthe avec, en arrière-plan, des peintures des XVe et XVIe sièclesn.

Autel de la chapelle Sainte-Madeleine-et-Sainte-Marthe avec, en arrière-plan, des peintures des XVe et XVIe sièclesn. Scènes de la vie de sainte Madeleine, chapelle Sainte-Madeleine et Sainte-Marthe, 1480-1525.

Scènes de la vie de sainte Madeleine, chapelle Sainte-Madeleine et Sainte-Marthe, 1480-1525. Plaque funéraire du chanoine Nicolas Lefebvre, 1782.

Plaque funéraire du chanoine Nicolas Lefebvre, 1782.

La chapelle Saint-Pierre-et-Saint-Paul

Aux XIVe et XVe siècles, les malades hydropiques étaient pesés dans cette chapelle avant d'être baignés, la proximité d'avec les reliques de saint Quentin étant supposée capable de guérir ces malades[127],[128].

Un groupe sculpté est conservé dans le mur oriental. Il représente le Christ accompagné de sa mère, de sainte Madeleine, de sainte-Catherine, de saint Jean et d'un autre saint pouvant être saint Nicolas. Son style permet de placer sa date de réalisation entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. Élément du retable de l'ancienne église de Lucy, hameau de Ribemont, il fut offert en 1871 à la Société académique de Saint-Quentin puis cédé à la collégiale en 1875[129].

En 1859, le peintre parisien Désiré Laugée réalisa une peinture monumentale sur le mur oriental de la chapelle, au-dessus de l'actuel emplacement du groupe sculpté. Elle représente saint Pierre et saint Paul aux pieds du Christ. L'année suivante, l'artiste saint-quentinois Alphonse-Hippolyte Leveau peint, au-dessus de ces trois personnages, Dieu bénissant le monde. L'œuvre fut restaurée en 1930 et en 2005[130].

Au XXIe siècle, la boutique de souvenirs de la basilique y est installée.

Chapelle Saint-Pierre-et-Saint-Paul, vue depuis le collatéral sud.

Chapelle Saint-Pierre-et-Saint-Paul, vue depuis le collatéral sud. Saint Pierre et saint Paul aux pieds du Christ glorieux, Dieu le Père, Désiré Laugée et Alphonse-Hippolyte Leveau, 1859-1860

Saint Pierre et saint Paul aux pieds du Christ glorieux, Dieu le Père, Désiré Laugée et Alphonse-Hippolyte Leveau, 1859-1860 Sainte Madeleine, sainte Catherine et saint Nicolas près du Calvaire, 1480-1520.

Sainte Madeleine, sainte Catherine et saint Nicolas près du Calvaire, 1480-1520.

Le grand transept

Réalisé entre 1250 et 1400, le grand transept possède deux croisillons d'époques et de styles différents. La façade du croisillon nord est percée de baies sur trois niveaux. Au premier niveau, une haute fenêtre ogivale de style gothique rayonnant est surmontée par la claire-voie à huit lancettes du triforium, elle-même placée au-dessous des verrières d'une rosace. Cette rosace, datée des années 1399 et 1400, est l'œuvre de Gilles Largent. Elle a pour motif principal cinq lancettes rayonnant autour d'un œil central et figurant une étoile. Des trèfles et des quadrilobes servent d'éléments de remplissage. La présence de quelques mouchettes, préfigurant l'émergence du gothique flamboyant, révèle que le maître d’œuvre a sans doute été influencé par le travail réalisé par Jean de La Grange dans les chapelles latérales nord de la cathédrale d'Amiens deux décennies plus tôt[131],[76].

Une tourelle à demi-saillante, insérée dans la façade occidentale du croisillon nord, fut édifiée dans les dernières années du XIVe siècle par le maître d’œuvre Jean Douterrains. Elle était initialement destinée à loger le cloqueman, responsable de la sonnerie de la collégiale, comme le rappelle la cloche sculptée à son sommet. Par la suite, abandonnée par le cloqueman, elle accueillit, de 1681 jusqu’à la Grande Guerre, une partie du mécanisme de l’horloge du petit clocher [132],[133].

Achevé en 1339, le croisillon sud présente une façade décorée par un réseau de colonnettes et d'arcatures jusqu'à la rose. Cette rosace à quatre branches, de même dimension quoique plus simple que celle de Gilles Largent, se rattache au gothique classique et fut sans doute réalisée entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle. Le triforium de ce croisillon compte quatre fenêtres. La partie basse aveugle est percée de dix niches abritant les statues en terre cuite des dix saints patrons des paroisses médiévales de la ville[Note 3], réalisées en 1876 par Charles-François Champigneulle à la suite d'un legs[134],[135]. La peinture date du XIXe siècle. Au niveau supérieur est situé le scriptorium de l'ancienne collégiale[6].

%252C_basilique_St-Quentin%252C_grand_transept%252C_vue_vers_le_nord_4.jpg.webp) Croisillon nord du grand transept

Croisillon nord du grand transept%252C_basilique_St-Quentin%252C_grand_croisillon_nord%252C_parties_hautes_c%C3%B4t%C3%A9_nord.jpg.webp) Parties hautes du croisillon nord

Parties hautes du croisillon nord

%252C_basilique_St-Quentin%252C_crois%C3%A9e_du_grand_transept%252C_vue_vers_le_sud_1.jpg.webp) Croisillon sud du grand transept

Croisillon sud du grand transept%252C_basilique_St-Quentin%252C_grand_croisillon_sud%252C_parties_hautes_c%C3%B4t%C3%A9_sud.jpg.webp) Parties hautes du croisillon sud

Parties hautes du croisillon sud

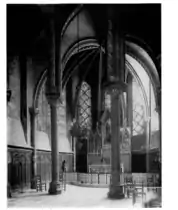

Le chœur

Le chœur, dont la construction débuta au début du XIIIe siècle, est constitué de quatre grandes travées[111]. Cette longueur inhabituelle, proche de celle de la nef, est sans doute la conséquence du nombre important de chanoines du chapitre de l'ancienne collégiale. Autre singularité, le chœur possède quatre bas-côtés, deux intérieurs et deux extérieurs, de même hauteur. Cette caractéristique, qui s'explique sans doute par le nombre important de pèlerins accueillis dans l'église, inspira peut-être les maîtres d’œuvre de la nef de la cathédrale de Meaux, édifiée au milieu du XIIIe siècle[136].

Le chantier fut rapide, le choeur étant presque achevé lors de la translation des reliques du martyr Quentin effectuée en présence de Saint Louis, en 1257[137]. Toutefois, l'instabilité de la construction entraîna rapidement le déversement des piliers, ce qui provoqua la chute des voûtes. Dès 1298, les voûtes du chœur durent être reprises. En 1316, les chanoines firent construire, pour consolider la construction, un massif de maçonnerie et les deux murs de clôture du chœur. Certains arcs furent repris et on posa des tirants en bois et en métal. L'opération fut achevée par le maître-maçon Jean Le Bel en 1342. Cependant, dès 1360, de nouveaux signes de fragilité apparurent, ce qui incita le chapitre à mener un long procès contre le maître-maçon et contre l'entrepreneur général Pierre Chandin. Ce dernier, reconnu coupable de malfaçons et de malversations, choisit de se pendre. Après ce drame, en 1394, les voûtes du chœur durent finalement être à nouveau reprises. Les travaux furent conduits par le maître-maçon Gilles Largent, alors chargé de la construction du grand transept, et le maître-charpentier Jean de Saint-Prix[138]. Enfin, en 1475, par précaution et alors que les voûtes du croisillon sud du petit transept menaçaient de s'effondrer, des ferrures garnies de pièces de bois furent posées dans le déambulatoire pour soutenir les colonnes du chœur. Quoique le déversement des piliers du chœur demeure impressionnant aujourd'hui pour les visiteurs de l'église, il ne s'est pas accru depuis la fin du Moyen Âge, ce qui confirme l'efficacité des travaux de consolidation menés par Jean Le Bel et Gilles Largent[139].

Au rond-point, des piliers monocylindriques flanqués d’une colonnette, d'un diamètre d'1,08 m, soutiennent la voûte. Les baies à six ou sept lancettes sont en partie garnies de vitraux du XIIIe et du XVIe siècle[6].

%252C_basilique_St-Quentin%252C_ch%C5%93ur%252C_crois%C3%A9e_du_petit_transept_et_abside%252C_parties_basses%252C_vue_vers_le_nord-est.jpg.webp) Autel du chœur avec, à gauche de l'image, l'ouverture vers le croisillon nord du petit transept.

Autel du chœur avec, à gauche de l'image, l'ouverture vers le croisillon nord du petit transept. Autel du chœur avec, à gauche de l'image, l'ancienne armoire à reliquaires du XVe siècle[140],[141].

Autel du chœur avec, à gauche de l'image, l'ancienne armoire à reliquaires du XVe siècle[140],[141].%252C_basilique_St-Quentin%252C_d%C3%A9ambulatoire%252C_trav%C3%A9e_d'axe%252C_vue_vers_l'ouest_1.jpg.webp)

%252C_basilique_St-Quentin%252C_crois%C3%A9e_du_grand_transept%252C_vue_vers_l'est_1.jpg.webp) Chœur vu depuis la nef, le déversement des piliers est particulièrement visible.

Chœur vu depuis la nef, le déversement des piliers est particulièrement visible.

Les notations musicales monumentales

Sur la face interne des murs de clôture du chœur, des notations musicales monumentales sont visibles, quoique légèrement effacées à certains endroits. Elles furent peintes dans la seconde moitié du XIVe siècle ou au XVe siècle à l'attention des membres du chœur de la collégiale . Recouvertes de lambris en 1808, elles furent redécouvertes après l'incendie de la basilique de 1917[142],[143].

Les chants représentés sont quatre antiennes grégoriennes, dont le Regina cæli et l'Ave verum corpus. Trois d'entre elles ont pu être reconstituées et ont fait l'objet d'un enregistrement par le Chœur grégorien de Paris.[142],[143],[144].

La découverte de ces notations musicales, unique parmi les grandes églises françaises, associée à la présence d'anges chanteurs à l'intérieur et sur la façade de l'édifice, est un indice de la place essentielle qu'accordait le chapitre de Saint-Quentin à la pratique musicale[145].

.jpg.webp)

Les bas-reliefs du mur de clôture

Sur la face externe des murs de clôture du chœur, une suite de onze bas-reliefs de style néogothique représente les étapes marquantes du culte de saint Quentin depuis le prêche de Quentin en Picardie au IVe siècle jusqu'à la translation de ses reliques en présence de Saint Louis en 1257. Réalisée entre 1884 et 1890 par les frères Francis et Aimé Jacquier, sculpteurs originaires de Caen, elle succède à une série de quinze bas-reliefs installée au XVe siècle pour décorer le mur de clôture nouvellement bâti[146].

Seuls huit bas-reliefs subsistent aujourd'hui, les reliefs no 5, 6 et 7 relatant le martyre de saint Quentin ayant été détruits ou perdus durant la Grande Guerre[147].

Parti de Rome avec ses compagnons, envoyé par le pape Marcellin, Quentin prêche à Ambianorum.

Parti de Rome avec ses compagnons, envoyé par le pape Marcellin, Quentin prêche à Ambianorum. Rictiovare, préfet des Gaules, fait arrêter Quentin et lui ordonne d'abjurer.

Rictiovare, préfet des Gaules, fait arrêter Quentin et lui ordonne d'abjurer. Face au refus de Quentin, Rictiovare le fait flageller et enfermer dans une cellule plus étroite.

Face au refus de Quentin, Rictiovare le fait flageller et enfermer dans une cellule plus étroite. Quentin est libéré par un ange et reprend ses prêches à Samarobriva où il baptise de nouveaux convertis.

Quentin est libéré par un ange et reprend ses prêches à Samarobriva où il baptise de nouveaux convertis. Après un songe, Eusébie part pour la Gaule et, après avoir interrogé le vieillard Hérodien, découvre le corps de saint Quentin, recouvrant alors la vue.

Après un songe, Eusébie part pour la Gaule et, après avoir interrogé le vieillard Hérodien, découvre le corps de saint Quentin, recouvrant alors la vue. Eusébie veut conduire le corps du saint à Vermand mais, les bœufs refusant d'avancer, décide de l'enterrer sur une colline près d'Augusta Viromanduorum où elle fait ériger une chapelle.

Eusébie veut conduire le corps du saint à Vermand mais, les bœufs refusant d'avancer, décide de l'enterrer sur une colline près d'Augusta Viromanduorum où elle fait ériger une chapelle. Saint Eloi retrouve le corps du saint et le place dans une châsse réalisée de ses mains.

Saint Eloi retrouve le corps du saint et le place dans une châsse réalisée de ses mains. Le roi Saint Louis, accompagné de ses deux fils et des évêques de Reims et de Provins, assiste à la translation des reliques de saint Quentin. Des miracles ont lieu dans les années suivantes, attirant les fidèles.

Le roi Saint Louis, accompagné de ses deux fils et des évêques de Reims et de Provins, assiste à la translation des reliques de saint Quentin. Des miracles ont lieu dans les années suivantes, attirant les fidèles.

Le tombeau en enfeu de l'archiprêtre Tavernier

Un remarquable tombeau en enfeu médiéval est aménagé dans la face externe des murs de clôture du chœur, en face de la chapelle Saint-Joseph. Édifié au début du XIVe siècle, il abritait originellement un gisant du chanoine Grégoire de Ferrière, grand bienfaiteur de la collégiale décédé en 1293. Ce gisant fut dégradé au fil des siècles puis détruit en 1793. Un nouveau gisant, réalisé par le sculpteur parisien Jehan Du Seigneur, fut installé dans l'emplacement vacant le 6 mai 1866. Il rend hommage à l'archiprêtre Charles Florimond Tavernier, décédé en 1865[148],[149].

Au-dessus du gisant, une peinture monumentale, datée de la fin du XVe siècle et redécouverte par Désiré Laugée vers 1858, représente saint Quentin encensé par deux anges[150].

%252C_basilique_St-Quentin%252C_d%C3%A9ambulatoire_nord%252C_enfeu_dans_la_cl%C3%B4ture_liturgique.jpg.webp) Tombeau en enfeu de l'archiprêtre Tavernier, XIVe siècle.

Tombeau en enfeu de l'archiprêtre Tavernier, XIVe siècle. Saint Quentin glorieux encensé par deux anges, XVe siècle

Saint Quentin glorieux encensé par deux anges, XVe siècle Gisant de l'archiprêtre Tavernier, 1866.

Gisant de l'archiprêtre Tavernier, 1866.

Les chapelles latérales du chœur

Quatre chapelles prolongent le déambulatoire du chœur entre les grand et petit transepts.

La chapelle latérale au nord du déambulatoire est dédiée à saint Quentin.

Les trois chapelles latérales au sud du déambulatoire sont dédiées, en partant de l'abside vers la nef, à saint Eloi, à saint Antoine de Padoue et à Notre Dame de Labon.

%252C_basilique_St-Quentin%252C_collat%C3%A9ral_nord_du_ch%C5%93ur%252C_vue_dans_le_sacrarium_3.jpg.webp) Chapelle Saint-Quentin, vue depuis le déambulatoire.

Chapelle Saint-Quentin, vue depuis le déambulatoire. Chapelle Saint-Eloi, vue depuis le déambulatoire.

Chapelle Saint-Eloi, vue depuis le déambulatoire. Chapelle Saint-Antoine, vue depuis le déambulatoire.

Chapelle Saint-Antoine, vue depuis le déambulatoire. Chapelle Notre-Dame-de-la-Bonne, vue depuis le déambulatoire.

Chapelle Notre-Dame-de-la-Bonne, vue depuis le déambulatoire.

1. Chapelle Saint-Quentin

2. Chapelle Saint-Eloi

3. Chapelle Saint-Antoine

4. Chapelle Notre-Dame-de-la-Bonne

La chapelle Saint-Quentin

Cette chapelle anciennement vouée à saint Jean Baptiste puis à saint Pierre[151] est dédiée au saint patron de la ville depuis 1982. Sacrarium de la basilique, elle renferme plusieurs reliquaires des XIXe et XXe siècles.

Deux reliques de saint Quentin y sont conservées depuis 1257, année de la translation du corps du saint. Est ainsi exposée la main du saint, perdue en 1557 et miraculeusement récupérée grâce à un don en 1642. Elle est contenue depuis 1925 dans un reliquaire-montrance réalisée par l'orfèvre P. H. Brunel grâce à un don du paroissien Léon Lhotte. Des recherches ADN menées par le CNRS de 2006 à 2009 ont toutefois montré que la main aujourd'hui vénérée par les fidèles date du XVe siècle ou du XVIe siècle. Elle ne peut donc être celle de saint Quentin. La substitution s'est sans doute produite après le siège de 1557[45]. De même, un reliquaire-monstrance offert par un paroissien anonyme en 1922 contient le chef de saint Quentin. Cette relique, également perdue en 1557, fut récupéré en 1569 grâce à l'intervention de la reine Catherine de Médicis [38],[39].

Par ailleurs, la chapelle conserve un morceau de la Vraie Croix offert par saint Louis en 1251. Cette relique repose dans une croix-reliquaire en argent doré dessinée par le serrurier Louis-Claude-Gabriel Vatin-Robert et réalisée par Philippe Auguste Rigeasse en 1831[152]. Enfin, une châsse dorée est réputée contenir des ossements de saint Cassien.

Reliquaire-monstrance de la main de saint Quentin, P. H. Brunel, 1925.