Guerre gréco-turque (1919-1922)

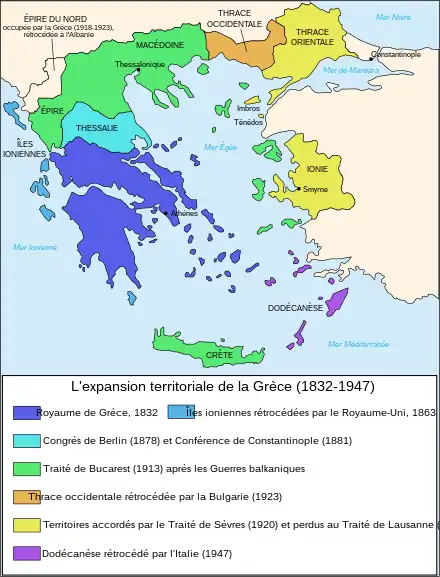

La guerre gréco-turque de 1919-1922, également connue sous le nom de campagne grecque de la guerre d'indépendance turque, est un conflit qui oppose la Grèce aux révolutionnaires turcs kémalistes, entre les mois de et d'. En 1920, par le Traité de Sèvres, sous la pression des gouvernements de l'Entente, et en particulier le Royaume-Uni du Premier ministre David Lloyd George, l'Empire ottoman, vaincu après la Première Guerre mondiale et en pleine décomposition, avait cédé au royaume hellène des territoires en Asie Mineure et en Thrace orientale. Mais les nationalistes turcs, dirigés par le républicain Mustafa Kemal, n'acceptent pas ce traité et prennent l'offensive : le conflit se termine par une victoire des armées turques, ce qui rend caduc le traité de Sèvres. Par le traité de Lausanne, la Grèce abandonne l'ensemble de ses gains territoriaux de 1920, sauf les îles de la mer Égée qui restent en sa possession, tandis que s'effectue un dramatique "échange" de populations entre les deux pays (1 300 000 Grecs de Turquie contre 385 000 Turcs de Grèce[6]).

Pour les articles homonymes, voir Guerre gréco-turque.

| Date |

- (3 ans et 5 mois) |

|---|---|

| Lieu | Anatolie occidentale |

| Issue |

Victoire turque Coup d'État du 11 septembre 1922 en Grèce Traité de Lausanne |

Soutenu par: |

Soutenu par: |

| 180 000 hommes répartis en 12 divisions | 150 000 à 350 000 hommes (en comptant les irréguliers) |

| 24 240 morts, 48 880 blessés et 18 085 disparus | 20 540 morts et 10 000 blessés |

Origines du conflit

Le contexte géopolitique

Alors que la précédente guerre gréco-turque (1897-1898), pour le contrôle de la Crète, avait inquiété les capitales européennes[7], le contexte géopolitique de la guerre gréco-turque de 1919-1922 est lié au partage de l'Empire ottoman par les gouvernements alliés après la Première Guerre mondiale ; partage qui est lui-même une conséquence directe de l'intervention des Ottomans aux côtés de la Triple-Alliance pendant le conflit. En 1919, les forces grecques débarquent dans la ville de Smyrne (Izmir), sur le rivage oriental de la mer Égée, avec l'accord de l'Entente. Commence alors une nouvelle guerre durant laquelle le gouvernement de la Sublime Porte s'effondre et doit signer le Traité de Sèvres ().

Tout au long du conflit mondial, des accords secrets (et souvent contradictoires) avaient été signés par les pays de la Triple-Entente dans le but de diviser l'Empire ottoman et de se répartir ses dépouilles. À plusieurs reprises, la Grèce s'est vue ainsi promettre des territoires accordés en même temps à d'autres pays vainqueurs. Les accords de Saint-Jean-de-Maurienne, signés le par la Grande-Bretagne, la France et l'Italie, concèdent à cette dernière une vaste zone d'influence incluant la région de Smyrne, pourtant revendiquée par la Grèce. Parallèlement, le Royaume-Uni a promis à Athènes d'importantes compensations territoriales en échange de son entrée en guerre du côté de l'Entente : la Thrace orientale, la région de Smyrne et les îles d'Imbros (Gökçeada) et Tenedos (Bozcaada), proches des Dardanelles, où une part substantielle de la population est encore hellénophone au début du XXe siècle. Secrètes, confuses, mal connues, ces tractations ne satisfont pas l'opinion grecque (qui espère récupérer Constantinople) et inquiètent l'opinion turque (qui craint la colonisation de la Turquie par les pays occidentaux)[8].

À la Conférence de paix de Paris de 1919, le chef du gouvernement grec Elefthérios Venizélos, fait donc campagne auprès des Alliés pour mettre en œuvre son rêve d'une grande Grèce (la Megali Idea), qui inclurait l'Épire du Nord (aujourd'hui albanaise), la totalité de la Thrace et l'ouest de l'Asie mineure (Ionie). Face à lui, la délégation italienne, « irritée que ses intérêts au Proche-Orient » ne soient pas davantage reconnus par les autres grandes puissances, et cela malgré les accords de Saint-Jean-de-Maurienne, quitte la table des négociations. Or, pendant l'absence des Italiens, qui va jusqu'au 5 mai, le Premier ministre britannique David Lloyd George parvient à convaincre la France et les États-Unis d'empêcher Rome d'intervenir en Anatolie occidentale. L'armée grecque peut donc débarquer en toute quiétude à Smyrne (İzmir) le .

Cependant, dans ce qui reste de l'Empire ottoman, cette intervention a pour conséquence de déconsidérer définitivement le gouvernement du Sultan, de raviver le sentiment national turc et de permettre l'émergence du gouvernement révolutionnaire (dirigé par Mustafa Kemal), qui s'oppose farouchement à la partition de la Turquie.

La communauté grecque d’Anatolie

L'une des raisons invoquées par le gouvernement grec pour lancer l'expédition d'Asie Mineure en 1919 est qu'il existe, dans cette région, d'importantes populations orthodoxes de langue grecque qu'il convient de protéger (voire de libérer) des Turcs musulmans. Les Grecs ont vécu en Anatolie depuis l'Antiquité et les côtes orientales de la mer Égée ont longtemps appartenu au monde grec. Les cités-États antiques et l'Empire romain (largement hellénisé dans sa moitié orientale dite byzantine) ont exercé leur domination politique sur la région depuis l'Âge du bronze jusqu'au XIIe siècle, lorsque les raids des Turcs Seldjoukides l'ont, pour la première fois, atteinte. Ensuite, sous la domination turque, et alors que les populations chrétiennes pauvres de l'intérieur adoptaient l'islam et la langue turque pour ne plus payer le haraç (impôt sur les non-musulmans), la présence grecque a perduré parmi les classes moyennes et aisées, ainsi que dans les ports. Ainsi, à la veille de la Première Guerre mondiale, 2,5 millions de Grecs vivent en Anatolie[9].

Leurs sympathies (tout comme celles des Arméniens) allant parfois à la cause de l'Entente, le gouvernement des Jeunes-Turcs met en place, à partir de 1915, une politique génocidaire contre les minorités de l'Empire ottoman. Elle frappe des centaines de milliers de personnes. Le Génocide des Arméniens est sans doute le plus connu de ces événements mais les Grecs du Pont et d'Anatolie orientale ont également subi des atrocités[10]. Mais ces affirmations sont contestées par les opposants aux arguments grecs et arméniens, qui soulignent que le gouvernement des Jeunes-Turcs n'est déjà plus au pouvoir en Turquie en 1919, et que le pouvoir ottoman est, de son côté, placé de facto sous contrôle britannique. Par ailleurs, dans une lettre au roi Constantin Ier de Grèce datée du mois de , Elefthérios Venizélos a déjà révélé ses espoirs de conquête territoriale en Turquie en déclarant : « J'ai l'impression que les concessions faites à la Grèce en Asie Mineure […] seront si étendues qu'une autre Grèce, aussi vaste et non moins riche [que l'actuelle], sera ajoutée à la Grèce déjà doublée qui est sortie victorieuse des Guerres balkaniques »[11]. L'idée que les Grecs formaient la majorité de la population des territoires revendiqués par la Grèce est elle aussi contestée par certains historiens[12].

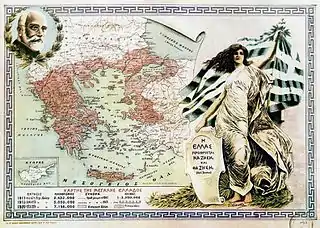

Le nationalisme grec

L'une des principales motivations de la guerre gréco-turque de 1919-1922 est la volonté des dirigeants grecs de mettre en œuvre la Megali Idea (Grande Idée), un concept central du nationalisme grec. La Megali Idea est une volonté irrédentiste de donner naissance à une sorte de nouvel Empire byzantin qui dominerait les deux rives de la mer Égée, autrement dit une « Grande Grèce » qui inclurait les territoires peuplés de Grecs mais encore situés à l'extérieur des frontières nationales (en Ionie, en Thrace, sur le Pont, à Constantinople, etc.). De la Guerre d'indépendance grecque en 1821-1830 jusqu'à la Dictature des colonels dans les années 1970, la Megali Idea joue un rôle fondamental dans la politique hellénique. De nombreux hommes politiques grecs ont ainsi fait référence, dans leurs discours, au caractère « historiquement inévitable de l'expansion du royaume de Grèce »[13]. Le Premier ministre Ioannis Kolettis déclare ainsi, devant l'Assemblée nationale grecque, en 1844 : « Il y a deux grands centres de l'Hellénisme. Athènes est la capitale du royaume. Constantinople est la grande capitale, la Ville, le rêve et l'espoir de tous les Grecs »[13].

Cependant, la Megali Idea n'est pas un simple produit des nationalismes du XIXe siècle. Elle est également ancrée dans la conscience religieuse des Grecs, étant liée à l'espoir de libérer le milliyet de Rum (communauté orthodoxe grecque soumise aux Turcs), de rendre Constantinople à la Chrétienté et de redonner vie à l'Empire byzantin, tombé en 1453 : « Depuis cette époque, la [volonté de] reconquête de Sainte-Sophie et de la Ville s'était transmise de génération en génération, comme le destin et l'aspiration des orthodoxes grecs »[13].

Le « Schisme national »

Lorsque éclate la Première Guerre mondiale, le roi Constantin Ier de Grèce se retrouve dans la difficile position de devoir choisir dans quel camp il doit faire entrer son pays. Malgré sa proche parenté avec les familles souveraines britannique et russe[14], c'est de l'Empire allemand que Constantin se sent le plus proche. Le roi des Hellènes a en effet effectué une partie de sa formation militaire à Berlin et a ensuite épousé une sœur cadette du kaiser Guillaume II.

Au début du conflit, le gouvernement de Londres espère pourtant que le cousinage entre Constantin et George V du Royaume-Uni peut suffire à convaincre Athènes de se ranger du côté de la Triple-Entente. Dans un premier temps, Constantin fait d'ailleurs une promesse timide de rejoindre les ennemis de la Triplice et suit son Premier ministre Elefthérios Venizélos, qui souhaite discuter avec les Alliés des conditions offertes à la Grèce en échange de sa participation au conflit à leurs côtés. Selon la reine Sophie, son époux est, à l'époque, « entièrement possédé par le spectre de Byzance » et « rêve de marcher sur la grande ville de Sainte-Sophie à la tête de l'armée grecque ». Cependant, pour lui, les conditions d'entrée en guerre de son pays sont très claires : la reconquête de Constantinople doit s'effectuer sans prendre de risque excessif pour la Grèce.

Finalement, après le désastre allié de la Bataille des Dardanelles, en 1915, Constantin Ier choisit la neutralité pour la Grèce tandis que Venizélos, favorable à l'Entente, est renvoyé de son poste de Premier ministre. Peu de temps après, le , l'homme politique rejoint Thessalonique et entre au « Comité de défense nationale », transformé en « Gouvernement de défense nationale ». Il met sur pied une armée grecque pouvant se ranger aux côtés des alliés et déclare la guerre à la Bulgarie le 11 novembre. La Grèce est alors coupée en trois par le « Schisme national » (ou « Ethnikos Dikhasmos ») : au sud, la zone dépendant du gouvernement royal avec pour capitale Athènes ; au nord (en Thessalie et en Épire), celle du gouvernement provisoire, avec pour capitale Thessalonique ; et entre les deux, une zone neutre contrôlée par les forces alliées pour éviter la guerre civile qui menace, comme le montrent les événements de . Finalement, le , sous la menace d'un débarquement de l'Entente au Pirée, Constantin Ier part en exil, sans officiellement abdiquer. Son second fils, Alexandre Ier, monte alors sur le trône pour le remplacer. Le 21 juin, Venizélos forme un nouveau gouvernement à Athènes et poursuit sa politique belliciste contre les puissances centrales[15].

Déroulement des opérations militaires

Le début de la guerre gréco-turque de 1919-1922 suit de quelques mois la signature de l'Armistice de Moudros du , qui consacre la victoire des puissances de la Triple-Entente, dont la Grèce fait partie, sur l'Empire ottoman. Le conflit peut être grossièrement divisé en trois phases :

- Le débarquement des Grecs en Asie Mineure et la consolidation de leur présence militaire sur la côte égéenne (-) ;

- L'offensive grecque contre les Turcs (-) ;

- La contre-offensive turque et la reconquête des territoires occupés par la Grèce (-).

L’occupation de Smyrne (mai 1919)

Le , les 20 000 soldats grecs de la Ire Division (composée des 4e et 5e régiments d'infanterie et du I/38e régiment d'Evzones[16]) débarquent à Smyrne (İzmir)[17] et prennent le contrôle de la ville et de ses environs grâce au soutien des marines hellène, française et britannique. La justification légale de ce débarquement se trouve dans l'article 7 du traité d'armistice de Moudros, qui permet aux Alliés d'« occuper n'importe quel point stratégique [du territoire turc] dans n'importe quelle situation menaçant la sécurité des Alliés »[18]. Mais, dès avant cette offensive, les Grecs ont déjà envahi l'intégralité de la Thrace orientale (Constantinople et sa région exceptées).

Selon les sources turques[19], les Grecs et les autres chrétiens (principalement arméniens) de Smyrne forment, à l'époque, une simple minorité aisée parmi les habitants (majoritairement turcs et pauvres). Ils forment en revanche une vraie majorité selon les sources grecques[20]. La commission d'enquête interalliée conclut que « la prédominance de l'élément turc sur l'élément grec est incontestable » dans la province d'Izmir (Smyrne) en général, et que « le nombre des chrétiens habitant Smyrne est élevé, mais les chrétiens grecs sont beaucoup moins nombreux que les Turcs »[21]. Quel que soit leur nombre réel, les chrétiens reçoivent les troupes grecques en libératrices tandis que la population turque voit en elles des envahisseurs. Dès le début du débarquement hellène, et bien que l'armée turque ait reçu l'ordre de son gouvernement de ne pas ouvrir le feu, des actes de résistance sporadiques se produisent. Ainsi, le , un nationaliste turc caché dans la foule des spectateurs du débarquement, Hasan Tahsin, tire un coup de feu sur les soldats grecs arrivant dans le port avant d'être lui-même abattu[22]. En représailles, l'armée hellène fait tirer sur les casernes et les bâtiments officiels turcs. Dès le premier jour de l'occupation, entre 300 et 400 Turcs et une centaine de Grecs sont tués[22].

La présence hellène est ressentie comme une humiliation pour beaucoup de Turcs et de musulmans[23]. Plusieurs civils turcs arrêtés par la foule sont soumis à d'horribles cruautés, commises aussi bien par des soldats que par des civils. Une longue ligne de tués et de blessés est observée le long du front de mer[24].

L’occupation de l’arrière-pays de Smyrne

Les troupes grecques se déploient ensuite dans l'arrière-pays de Smyrne : le 22 mai, le 5e Régiment d'Infanterie s'installe à Mainemene ; le 24, son IIe Bataillon occupe Nymphaeum ; le 25, ses Ier et IIIe Bataillons occupent Magnésie du Sipyle. Le 27 mai, le 4e Régiment d'Infanterie s'installe à Aydın d'où il est chassé le 30 juin par une contre-attaque turque. La ville est reprise le 3 juillet. Les troupes turques auraient fait 6 500 morts dans la population civile. Le 29 mai, deux compagnies du 8e Régiment (Crétois) débarquent à Ayvalik. Le 30 mai, le I/38e Bataillon d'Evzones occupe Thyateira, dans la préfecture d'Aydın, où il aurait été accueilli de façon enthousiaste par la population. Le 2 juin, le I/38e Bataillon d'Evzones occupe Ödemish. Le 6 juin, le 5e Régiment d'Infanterie occupe Akhisar près de Smyrne. Le 13 juin, le Ier Bataillon du 8e Régiment d'Infanterie et une compagnie du 3e Régiment de Cavalerie s'installent à Pergame[25].

Les offensives grecques de l’été 1920

Pendant le printemps et l'été 1920, l'armée hellène lance une série d'offensives victorieuses en direction de la vallée du Méandre, de Peramos et de Philadelphie (Alaşehir). L'objectif de ces opérations, qui rencontrent une résistance turque toujours plus dure, est alors de fournir une profondeur stratégique à la défense de Smyrne. Elles aboutissent, à la fin de l'été 1920, à la domination de la Grèce sur l'ouest et une partie du nord-ouest de l'Asie Mineure. Des combats ont aussi lieu en Thrace.

Le , la Division « Serrès » relève les troupes françaises qui stationnaient dans Komotiní tandis que la Division « Xanthe » du 15e Régiment d'Infanterie fait de même en débarquant à Alexandroúpoli. Cette division poursuit sa route et entre dans Didymóteicho le 2 juin où elle succède aux troupes françaises[26].

Le traité de Sèvres (août 1920)

Près de deux ans après la fin de la Première Guerre mondiale, les représentants de l'Empire ottoman vaincu signent, le , le traité de Sèvres. Par cet accord, les Turcs cèdent au royaume hellène la Thrace orientale (jusqu'à la ligne de Chataldzha (en)), les îles d'Imbros et de Tenedos, ainsi que le vilayet de Smyrne. La Grèce est ainsi récompensée de son intervention dans la guerre aux côtés des Alliés à partir de 1917 tandis que l'Empire ottoman, qui ne conserve plus en Europe qu'un minuscule territoire autour de Constantinople, est sanctionné pour son alliance avec les puissances centrales.

Malgré tout, les concessions faites à Athènes ne satisfont pas totalement le gouvernement grec : d'abord parce que Constantinople reste en dehors de sa sphère d'influence et ensuite parce que Smyrne et sa région ne sont pas complètement intégrées au royaume hellène. D'après le traité, la Grèce ne peut qu'administrer l'enclave smyrniote, qui reste nominalement sous la souveraineté du sultan. Un parlement local doit y être élu et c'est seulement après cinq ans sous ce régime qu'un référendum doit être organisé sous l'égide de la Société des Nations afin de consulter la population sur son désir d'intégrer ou non la Grèce.

Finalement, ni l'Empire ottoman[27],[28], pour lequel les conséquences de l'accord sont extrêmement dures, ni la Grèce n'acceptent de ratifier le traité de Sèvres.

L’expansion grecque (octobre 1920)

En octobre 1920, l'armée grecque avance encore plus loin en Anatolie orientale, et cela avec le soutien du Premier ministre britannique David Lloyd George, qui cherche ainsi à accroître les pressions sur le gouvernement ottoman afin de l'obliger à ratifier le traité de Sèvres. La campagne grecque commence sous le gouvernement libéral d'Elefthérios Venizélos mais, peu après les débuts de l'offensive, celui-ci est remplacé à la tête du pays par Dimitrios Gounaris, qui nomme au commandement de l'armée des officiers monarchistes inexpérimentés.

L'objectif stratégique des opérations menées à cette période est de vaincre définitivement les nationalistes turcs et de forcer Mustafa Kemal à s'asseoir à la table des négociations. Sûrs de leur supériorité numérique et matérielle, les Grecs souhaitent une bataille rapide durant laquelle ils pourraient disperser les troupes turques sous-équipées. Au début, ils font face à une résistance molle car les troupes turques, conscientes de leurs faiblesses, préfèrent esquiver le combat et battre en retraite de façon ordonnée pour éviter l'encerclement. Ainsi, la Grèce finit par contrôler tout l'ouest de l'Asie mineure et la majeure partie du Nord-ouest.

Le changement de gouvernement en Grèce (novembre-décembre 1920)

En octobre 1920, le jeune roi Alexandre Ier de Grèce est mordu par un singe dans les jardins du palais royal et meurt, peu de temps après, de septicémie[30]. La mort du roi va provoquer un effet domino aboutissant à une Megalê katastrophê (« la Grande Catastrophe » de l'histoire grecque récente). Dans l'immédiat, il laisse la nation sans souverain : Alexandre Ier a en effet conclu un mariage inégal et sa fille unique, la princesse Alexandra, n'est pas dynaste. Quant aux frères du souverain, les princes Georges et Paul, ils refusent de monter sur le trône tant que leur père, l'ex-roi Constantin, est vivant[31].

Ennemi farouche de Constantin pendant la Première Guerre mondiale, Venizélos s'oppose à la restauration de l'ancien souverain et préférerait proclamer la république en Grèce. Mais le Premier ministre est conscient que les grandes puissances européennes, et en particulier le Royaume-Uni, ne sont pas prêtes à accepter une telle évolution et ne se résout donc pas à modifier la forme du gouvernement.

Dans la campagne qui précède les élections législatives du , la question du régime et du retour éventuel de Constantin Ier sur le trône oppose donc les vénizélistes aux monarchistes. Or le Premier ministre et ses partisans apparaissent, à cette époque, comme les responsables d'une guerre gréco-turque qui ne mène nulle part. Face à eux, les soutiens de la royauté promettent de mettre fin au conflit, sans pour autant présenter de véritable plan de retrait. Désireux de restaurer la paix, les électeurs hellènes votent finalement pour le changement et les vénizélistes ne remportent que 118 sièges de députés sur un total de 369. Dans le pays, le choc est si grave que Venizélos et ses partisans les plus proches choisissent de quitter le pays et de partir en exil.

Après les élections, un nouveau gouvernement, incarné par Dimitrios Rallis, organise un plébiscite destiné à rappeler Constantin Ier au pouvoir. Pourtant, à l'étranger, la restauration du beau-frère du Kaiser est mal vue et les Alliés font savoir à Athènes qu'ils priveraient la Grèce de tout soutien si l'ancien roi remontait sur le trône. Malgré tout, ce plébiscite a lieu le et les résultats truqués donnent 99 % de voix en faveur du retour de l'ancien monarque[32]. Les Alliés sont furieux et la Grèce se retrouve isolée sur la scène internationale.

Le retour de Constantin et de ses partisans au pouvoir a aussi des conséquences graves ailleurs qu'au niveau diplomatique. Dans l'armée, la défaite électorale de Venizélos conduit à l'éviction de tous ses partisans du commandement, et cela au moment où il est question de marcher sur Ankara. Les vétérans de la Première Guerre mondiale, expérimentés et largement responsables de la conquête de Smyrne et de l'Asie Mineure, sont congédiés tandis que le commandement suprême de l'armée est confié au général Anastasios Papoulas, un proche de Constantin, plus familier des cartes d'état-major que de la logistique des troupes.

Les batailles d’İnönü (décembre 1920-mars 1921)

En décembre 1920, les Grecs ont conquis l'Anatolie jusqu'à la région d'Eskişehir mais, confrontés à la résistance croissante des Turcs, ils doivent se retirer sur leurs anciennes positions. L'armée hellène reprend malgré tout sa campagne au début de l'année 1921 et affronte des troupes turques toujours mieux préparées et équipées. L'offensive grecque est arrêtée pour la première fois lors de la première bataille d'İnönü, qui se produit le . Il s'agit là d'une confrontation mineure, qui n'implique qu'une seule division grecque. Cependant, la signification politique de cet affrontement ne doit pas être sous-estimée dans la mesure où elle couvre de gloire les révolutionnaires turcs. De fait, la victoire turque à İnönü conduit les Alliés à proposer un amendement au traité de Sèvres lors de la conférence de Londres de février-, où le gouvernement ottoman et les forces révolutionnaires de Mustafa Kemal sont tous deux représentés.

Mais, bien que des accords aient aussi été trouvés avec l'Italie, la France et le Royaume-Uni, le gouvernement grec refuse d'accepter les décisions prises. Persuadés qu'ils conservent encore l'avantage stratégique et qu'ils peuvent négocier une paix plus favorable encore, les Grecs lancent une seconde attaque le 27 mars : c'est la deuxième bataille d'İnönü. Cependant, une fois de plus, les nationalistes turcs font preuve d'une très forte résistance et remportent finalement les combats le 30 mars.

Pendant le conflit, la Grèce ne reçoit aucun soutien extérieur. Certes, la Grande-Bretagne appuie son désir d'expansion territoriale mais elle refuse d'intervenir dans les combats afin de ne pas mécontenter les Français, qui mènent une politique favorable à Mustafa Kemal, républicain et champion de la laïcité. Par ailleurs, les troupes turques reçoivent une assistance significative de la Russie soviétique[33], État également républicain et laïque qui vient de voir le jour.

Le renversement des alliances en faveur de la Turquie

En mars 1921, tous les autres fronts sur lesquels se battaient les Turcs sont libérés, ce qui permet à Mustafa Kemal et à ses alliés de disposer de davantage de ressources pour contrer l'armée grecque. Sentant le vent tourner, les Français et les Italiens signent des traités de paix avec les révolutionnaires turcs et reconnaissent à ces derniers la possession des territoires auparavant disputés. Bien plus, les deux puissances latines acceptent de vendre des armes à leurs anciens ennemis afin de contrer le gouvernement grec, désormais considéré comme un client du Royaume-Uni. Les Italiens utilisent ainsi leur base d'Antalya pour aider les révolutionnaires turcs et leur fournir des renseignements concernant les forces hellènes[34]. Le , un accord conclu entre Mustafa Kémal et Paris met fin à la présence militaire française en Cilicie. La France cède alors gratuitement aux armées turques 10 000 uniformes, 10 000 fusils mauser, 2 000 chevaux, 10 avions Breguet ainsi que le centre télégraphique d'Adana et les ports de Méditerranée qu'elle contrôlait. La France construit finalement une usine de munitions à Adana pour fournir l'armée révolutionnaire.

Outre ces liens étroits avec la France et l'Italie, les forces de Mustafa Kemal entretiennent des relations très positives avec la Russie soviétique. Le traité de Moscou de 1921, signé après la fin de la guerre turco-arménienne, renforce d'ailleurs l'amitié russo-turque et permet à Ankara de recevoir de l'argent et des munitions de son alliée.

La bataille d’Afyonkarahisar-Eskişehir (juillet 1921)

Le « chant du cygne » de l'offensive grecque en Anatolie se produit du 27 juin au à la bataille d'Afyonkarahisar-Eskişehir, où l'armée grecque, considérablement renforcée, défait les troupes turques commandées par İsmet Pacha. La confrontation, qui a lieu sur une immense ligne de front s'étendant aux points stratégiques d'Afyonkarahisar, Eskişehir et Kutahya, aboutit au retrait des Turcs qui parviennent cependant à éviter l'encerclement et organisent un retrait stratégique à l'est du fleuve Sakarya. Les Grecs, dont le moral vacillant est revigoré par la victoire, sont désormais aux portes d'Ankara.

La bataille de la Sakarya (août-septembre 1921)

Après le retrait des troupes turques d'İsmet Pacha, l'armée hellène avance en direction du fleuve Sangarios (Sakarya, en turc), dans une région située à moins de 100 km d'Ankara. Convaincus qu'ils sont sur le point d'abattre la Turquie, les Grecs sont optimistes. À Athènes, le roi Constantin Ier lance le cri de guerre « À Ancyre ! » (nom grec d'Ankara) et invite, par avance, des officiers britanniques à assister à « Angora » (nom occidental de la ville) à un dîner de célébration de la victoire[35].

En dépit du soutien soviétique, l'armée turque dispose encore de peu de matériel et les propriétaires de fusils, de pistolets et de munitions voient leurs armes réquisitionnées tandis que chaque propriétaire de maison est tenu de fournir aux troupes une paire de sous-vêtements et des sandales[36]. La situation est si critique que nombreux sont ceux qui pensent que les révolutionnaires turcs, qui ont jusque-là constamment évité l'encerclement, risquent de disparaître dans une guerre d'usure en défendant leur capitale.

Le parlement turc, mécontent de l’échec d’İsmet Pacha en tant que commandant en chef du front oriental, remplace celui-ci par Mustafa Kemal et Fevzi Çakmak. L’offensive grecque est accueillie par une résistance farouche qui culmine durant les 21 jours de la bataille de la Sakarya (23 août-). La défense turque se positionne sur des hauteurs et les soldats grecs doivent prendre d’assaut celles-ci une à une. Les révolutionnaires turcs parviennent à conserver certaines positions mais en perdent d’autres tandis que quelques-unes sont plusieurs fois perdues et reconquises tour à tour. Malgré tout, les Turcs cherchent à préserver leurs hommes car les Grecs ont l’avantage numérique[37].

L’affrontement décisif se produit lorsque l’armée hellène tente de prendre Haymana, située à 40 kilomètres au Sud d’Ankara. La férocité de cette bataille, durant laquelle les Turcs font preuve d’une très forte résistance, épuise totalement les adversaires, qui envisagent tous deux de se retirer. Ce sont cependant les Grecs qui abandonnent le combat les premiers et qui choisissent de rapatrier leurs forces. Il faut dire que l’armée hellène est gênée par l’étendue des territoires qu’elle occupe et par la longueur des distances qu’elle doit parcourir pour faire venir son matériel et ravitaillement. De fait, les soldats grecs sont affamés et presque à court de munitions lorsque le quartier général ordonne le retrait.

Le départ des Grecs se fait dans l'ordre et le calme : ils évacuent le territoire en quelques semaines et retournent se placer derrière les lignes où ils se tenaient en juin. Côté turc, la joie est immense et le parlement révolutionnaire récompense Mustafa Kemal et Fevzi Çakmak du titre de maréchal pour les services qu'ils ont rendus lors de la bataille de la Sakarya. L'événement n'est pas commun : depuis lors, aucun citoyen turc n'a jamais été gratifié de ce titre par le gouvernement.

L’impasse (septembre 1921-août 1922)

Après l'échec de son offensive militaire, la Grèce demande de l'aide aux Alliés. Cependant, début 1922, le Royaume-Uni, la France et l'Italie décident que le traité de Sèvres n'est plus applicable et doit être révisé. En accord avec cette décision, les troupes françaises et italiennes encore présentes en Anatolie sont évacuées, ce qui affaiblit davantage la position hellène.

En mars, les Alliés proposent un armistice aux deux belligérants mais Mustafa Kemal, sentant qu'il jouit désormais de l'avantage stratégique, refuse tout accord tant que les Grecs sont encore présents en Asie mineure et intensifie ses efforts pour réorganiser l'armée turque avant l'offensive finale. Dans le même temps, les Grecs renforcent leurs positions défensives mais le moral des troupes est atteint par le manque d'activité, les difficultés de ravitaillement et la prolongation de la guerre. Pour l'historien Malcolm Yapp : « Après l'échec des négociations de mars, la marche à suivre évidente était, pour les Grecs, de se retirer vers une ligne défensive autour d'Izmir mais, à ce moment-là, la déraison a commencé à diriger la politique grecque ; les Grecs sont restés sur leurs positions et ont même planifié de s'emparer d'Istanbul, projet qui a cependant été ensuite abandonné en juillet du fait de l'opposition des Alliés »[38].

La contre-attaque turque (août 1922)

Les révolutionnaires turcs lancent finalement leur contre-attaque, aujourd'hui connue sous le nom de « Grande offensive » (en turc : Büyük Taaruz), le . Les positions grecques les plus importantes tombent le et la base d'Afyon est prise le jour suivant. Le 30 août, l'armée grecque est vaincue de façon décisive à la bataille de Dumlupınar : la moitié des soldats hellènes est alors capturée ou tuée et l'équipement entièrement perdu[39]. Pendant l'affrontement, les généraux grecs Tricoupis et Dionis sont également faits prisonniers[40]. Ironiquement, le général Tricoupis apprend, peu de temps après, qu'il a été nommé commandant-en-chef à la place du général Hatzanestis.

Le 1er septembre, Mustafa Kemal lance son fameux appel aux soldats turcs : « Armées, votre premier but est la Méditerranée, en avant ! »[41]. Le lendemain, Eskişehir est reprise et Athènes demande aux Britanniques d'arranger une trêve qui préserverait au moins la présence hellène à Smyrne[42]. Le 6 septembre, les villes de Balıkesir et de Bilecik tombent à leur tour et Aydın suit le jour suivant. Quant à Manisa, elle est reprise le 8 septembre. En Grèce, le gouvernement démissionne tandis que la cavalerie turque entre dans Smyrne le 9 septembre. L'expulsion de l'armée grecque d'Anatolie est terminée le 14 septembre[43].

Les forces de Mustafa Kemal prennent la direction du Nord et se dirigent vers le Bosphore, la Mer de Marmara et les Dardanelles, où les garnisons alliées sont renforcées par des troupes britanniques, françaises et italiennes venues de Constantinople[42]. Le cabinet anglais décide de résister à l'avance turque dans les Dardanelles si nécessaire, et demande aux Français et aux Italiens d'aider les Grecs à rester présents en Thrace orientale (voir l'Affaire Chanak)[44]. Cependant, les deux puissances latines évacuent leurs positions sur le détroit et laissent les Britanniques seuls face aux Turcs. Le 24 septembre, les troupes de Kemal se dirigent vers la zone des Détroits et s'opposent à la demande britannique de faire marche arrière. Le cabinet britannique est divisé mais un conflit armé est finalement écarté. Le général anglais Charles Harington Harington, commandant allié à Constantinople, interdit à ses hommes de tirer sur les Turcs et met en garde son gouvernement contre toute aventure irréfléchie. La flotte grecque quitte finalement l'ancienne capitale byzantine et les Britanniques décident de forcer les Grecs à se retirer au-delà du fleuve Maritsa, en Thrace. Mustafa Kemal accepte alors d'ouvrir les pourparlers de paix.

Reconquête de Smyrne (septembre 1922)

Pendant les dernières semaines de la guerre, les populations civiles grecques et arméniennes d'Asie Mineure ont reflué vers Smyrne à un rythme de plus de 20 000 personnes par jour afin d'échapper aux représailles turques. Conscient des désordres que pourrait amener la réoccupation de la ville, Mustafa Kemal a publié une proclamation destinée à ses soldats dans laquelle il menace de mort tous ceux qui molesteraient des non-combattants smyrniotes[45]. Peu avant le retour de l'armée turque, le , la proclamation est distribuée en langue grecque dans la cité anatolienne afin de rassurer la population.

Cependant, les ordres de Kemal sont largement ignorés par l'armée révolutionnaire et Nouredine Pacha, le commandant des forces turques dans le district de Smyrne, donne des ordres contraires à ceux de son supérieur. Selon Marjorie Housepian Dobkin, professeur de littérature anglaise, l'objectif de Nureddin était en effet l'extermination des populations chrétiennes smyrniotes et ses instructions sont largement suivies. De nombreux Arméniens et Grecs de la ville sont ainsi massacrés par l'armée turque[46]. Toujours selon Marjorie Housepian, le métropolite orthodoxe Chrysostome de Smyrne, qui a refusé de s'enfuir avec les troupes grecques, est lynché en place publique. Ses oreilles, son nez et ses mains sont coupés tandis qu'il est énucléé avec un couteau[46].

Les chrétiens cherchent à trouver refuge sur des navires grecs encore présents dans les ports de la côte égéenne parce que les bateaux étrangers, qui ont reçu l'ordre de leurs gouvernements de rester neutres, refusent tous, à l'exception de quelques japonais et italiens, de prendre à leur bord des réfugiés. De très nombreuses personnes se noient en essayent d'utiliser les petits bateaux de pêche pour embarquer à bord des navires présents, ou pour aller au large. Pendant cette période de sauve-qui-peut, une grande partie de la ville de Smyrne est ravagée par un incendie et les propriétés des chrétiens sont pillées.

Les raisons de l'incendie sont extrêmement controversées :

- Certaines sources rendent l'armée turque responsable. L'affirmation selon laquelle seuls les quartiers grecs et arméniens aient été brûlés, alors que les quartiers turcs sont restés indemnes, a étayé l'hypothèse selon laquelle les Turcs ont incendié la ville[47][réf. incomplète]. Le clivage social à Smyrne entre des chrétiens plutôt aisés et des Turcs plutôt pauvres, a peut-être aussi joué un rôle : une descendante des rescapés, Alexandra Saltas, demandait en 1988 : « On croit savoir qui a mis le feu aux maisons grecques… mais qui donc a mis le feu aux cœurs turcs ? »[48].

- D'autres, comme Lord Kinross (biographe d'Atatürk), y voient « plus ou moins un accident »[49].

- Autre thèse avancée depuis les années 1920[50] : les Grecs vaincus auraient simplement poursuivi leur politique de la terre brûlée. En effet, de nombreux bâtiments détruits pendant l'incendie sont des entrepôts que les Turcs auraient eu intérêt de préserver.

- Quatrième interprétation, retenue par les représentants français à Izmir, le vice-consul américain Barnes, son compatriote Mark O. Prentiss (ingénieur, bénévole au Near East Relief), l'envoyé spécial du quotidien parisien Le Matin, celui du Petit Marseillais, par le directeur de l'école de l'Alliance israélite universelle à Tireh, le chef de la brigade des pompiers d'Izmir, Paul Gresgovich, ainsi que par le turcologue Donald Everett Wesbter : les principaux responsables de l'incendie sont des Arméniens[51]. Dans le même ordre d'idées, l'envoyé spécial du Petit Parisien, le docteur Georges Vitoux, s'appuyant sur les déclarations de l'amiral Charles Dumesnil et sur sa propre enquête, juge difficilement crédible que l'armée turque ait détruit un port aussi important pour l'avenir du pays : il est « plus raisonnable » de conclure que « les Arméniens et les Grecs, qui, au cours de leur retraite en Anatolie, ravagèrent toutes les villes situées sur leur passage, ont joué un rôle prépondérant dans les destructions effectuées à Smyrne »[52].

Fin du conflit

L'armistice de Moudanya est conclu le . Les Alliés (autrement dit le Royaume-Uni, la France et l'Italie) gardent le contrôle de la Thrace orientale et du Bosphore. Les Grecs sont donc évacués de ces régions. L'accord commence à être appliqué le , un jour après que les Grecs ont accepté de signer les accords.

L'armistice de Moudanya est suivi par le traité de Lausanne, dont un des points importants est un échange de populations civiles qui concerne environ 1 300 000 Grecs de Turquie contre 385 000 Turcs de Grèce[53]). La majorité des Grecs orthodoxes qui sont alors déplacés s'installent en Attique, en Thrace occidentale et en Macédoine.

Facteurs explicatifs de l’issue du conflit

Pendant la première année de la guerre, l'armée hellène bénéficie de plusieurs circonstances favorables : l'occupation de la région des Détroits par les troupes britanniques coupe la Turquie de sa région la plus riche (le Bosphore), et les armées nationalistes turques affrontent à la fois les troupes françaises en Cilicie et les nationalistes arméniens dans la région du Caucase. Malgré tout, la situation difficile dans laquelle se trouvent les Turcs au début du conflit ne dure pas et les armées kémalistes parviennent à mettre en déroute un à un leurs adversaires, non-coordonnés, avant de se retourner contre la Grèce.

Le principal facteur de la défaite de la Grèce est la perte de ses soutiens alliés durant l'automne 1920. Les raisons de cet abandon sont complexes. Le manque d'appuis étrangers du roi Constantin Ier, dont la politique de neutralité bienveillante envers l'Allemagne a fortement déplu aux puissances de l'Entente durant la Première Guerre mondiale, est souvent évoqué. Il est pourtant probable qu'il ne s'agisse là que d'un prétexte. Une explication plus plausible est qu'après quatre années de combats sanglants, aucune puissance européenne n'a la volonté de s'engager dans des affrontements supplémentaires pour faire appliquer le traité de Sèvres. Reconnaissant la montée en puissance de la République turque, les pays de l'Entente préfèrent signer des accords séparés avec les révolutionnaires de Mustafa Kemal et abandonner leurs revendications sur l'Anatolie. Même Lloyd George, qui a toujours soutenu les Grecs, ne fait guère plus que leur promettre son soutien, pressé qu'il est par l'armée et le Foreign Office de ne pas engager le Royaume-Uni dans un nouveau conflit. Pour la Grèce, cela signifie la nécessité de se battre seule après 1921.

À l'origine, les révolutionnaires turcs ne bénéficient que de l'aide soviétique, et cela en échange de la cession de la région de Batum. Le 4 août, le délégué turc à Moscou, Riza Nur, envoie ainsi un télégramme à son gouvernement affirmant que les Soviétiques sont prêts à livrer aux forces kemalistes 60 pièces d'artillerie Krupp, 30 000 obus, 700 000 grenades, 10 000 mines, 60 000 épées roumaines, 1,5 million de fusils ottomans capturés durant la Première Guerre mondiale, un million de fusils russes, un million de fusils Mannlicher ainsi que d'autres fusils britanniques Martini-Henry plus vieux et 25 000 baïonnettes[33]. Les Soviétiques fournissent également une aide économique au mouvement national turc. Celle-ci n'est certes pas aussi importante que ce qui avait été promis, mais elle est malgré tout suffisante pour contrebalancer les déficiences de la livraison d'armes.

Dans la seconde phase du conflit, les révolutionnaires turcs reçoivent une importante assistance militaire de la part de l'Italie et de la France, qui considèrent de plus en plus la Grèce comme une cliente de la Grande-Bretagne. Les Italiens sont furieux d'avoir perdu leur mandat sur la région de Smyrne au profit du royaume hellène et ils utilisent donc leur base d'Antalya pour armer et entraîner les troupes de Mustafa Kemal contre les Grecs[54].

En dépit de toutes ces considérations, c'est le contraste entre les motivations et les positions stratégiques grecques et turques qui semble le facteur décisif dans l'issue du conflit. Les forces de Mustafa Kemal défendent leur patrie contre ce qu'ils perçoivent comme une attaque impérialiste au service d'un projet colonialiste. Dans ses discours publics, le dirigeant turc défend ainsi l'idée d'une Anatolie construite « comme une sorte de forteresse érigée contre toutes les agressions en direction de l'Orient ». De fait, pour Kemal, le combat ne concerne pas seulement la Turquie mais est plutôt « la cause de l'Orient ». Le mouvement national turc s'attire d'ailleurs les sympathies de nombreux musulmans soumis à un pouvoir colonial qui voient dans la Turquie le seul État musulman vraiment indépendant[55]. Le Comité du Califat de Bombay ouvre ainsi un fond destiné à soutenir financièrement et moralement le combat des nationalistes turcs pendant la guerre. De nombreuses lettres d'encouragement parviennent alors aux insurgés, dont l'exemple qui suit illustre parfaitement la tonalité :

« Mustafa Kemal Pacha a réalisé des miracles et vous n'avez pas idée de combien le peuple adore son nom en Inde… Nous attendons tous de connaître les termes de la proposition de paix d'Angora aux Grecs… Puisse le Grand Allah garantir la victoire des Armées du Gazi Mustafa Kemal et protéger la Turquie de ses ennemis…[55]. »

Pendant tout le conflit, les troupes turques bénéficient d'un commandement stratégique et tactique compétent et déterminé, à la tête duquel se trouvent des vétérans de la Première Guerre mondiale, pour certains, formés en Allemagne. Les Turcs profitent par ailleurs de l'avantage d'être en situation de défense. À l'apogée de l'offensive grecque, Mustafa Kemal déclare à ses troupes : « La « ligne de défense » n'existe pas. Il n'y a qu'une « surface à défendre ». Cette surface est celle de la patrie tout entière. Pas une parcelle de notre pays ne peut être abandonnée sans avoir été trempée du sang de son peuple »[56]. Il s'agit là d'une position peu classique dans la mesure où la principale doctrine de défense de la Première Guerre mondiale consistait à « tenir une ligne ». Cependant, cette doctrine s'est révélée un succès pour les armées turques.

Côté grec, la défaite est directement liée aux erreurs stratégiques et opérationnelles, et à la mauvaise conception des plans d'invasion du territoire turc. Pendant qu'elle combat, l'armée hellène doit faire face à l'agitation politique et aux divisions de la mère patrie. Malgré la croyance générale en un « avantage moral » contre les « anciens ennemis », nombreux sont les militaires qui ne comprennent pas les raisons de la poursuite des combats et qui souhaitent rentrer chez eux. Les Grecs avancent en territoire turc sans objectif stratégique clair et les mois passent en combats et longues marches. La seule stratégie suivie par l'état-major consiste à donner un coup fatal aux révolutionnaires turcs afin de les forcer à accepter le traité de Sèvres. Cette stratégie peut certainement paraître raisonnable à l'époque, mais elle se révèle finalement être une grave erreur de calcul. De fait, les Grecs combattent un ennemi qui ne fait rien d'autre que battre en retraite et renouveler ses lignes de défense, afin d'éviter l'encerclement et la destruction.

La logistique est également un problème récurrent. Bien que l'armée grecque ne manque pas de soldats, de courage et d'enthousiasme, elle manque rapidement de presque tout le reste. Sa faiblesse économique et démographique empêche la Grèce de supporter une mobilisation prolongée, et elle atteint rapidement ses limites. L'armée hellène outrepasse ses capacités logistiques et se montre incapable d'occuper un territoire aussi vaste, d'autant qu'elle doit constamment faire face aux attaques de troupes de réguliers et d'irréguliers turcs, qui combattent sur leur propre terrain. L'idée qu'une armée aussi importante que celle de la Grèce pourrait soutenir son offensive en vivant principalement sur les territoires occupés se révèle également une erreur.

Atrocités et nettoyage ethnique

Massacres de Turcs par les Grecs

Selon William Linn Lestermann, chef de la section proche-orientale de la délégation américaine à la Conférence de la paix, le total des Turcs « tués avec toutes les horreurs qui accompagnent les massacres au Proche-Orient » le puis durant les semaines suivantes dépasse le chiffre de deux mille, et l'autorisation donnée à l'armée grecque de débarquer le fut une grave erreur, d'autant plus regrettable que les autorités locales d'Izmir avaient été assurées que, s'il y avait un débarquement, il serait le fait de l'Entente, et non de la seule Grèce[57].

La journaliste Berthe Georges-Gaulis a publié en 1921 les notes d'une religieuse française décrivant la destruction, l'incendie et le pillage d'Aydın, en , par les forces grecques. Le texte précise que « beaucoup [de Turcs] sont massacrés »[58].

L'historien britannique Arnold J. Toynbee (alors journaliste) écrit que des massacres ont été commis par des Grecs dès le début de l'occupation de Smyrne, le . Il explique que son épouse et lui-même ont été les témoins d'atrocités perpétrées par des Grecs dans les régions de Yalova, Gemlik et Izmit et que, non seulement ils ont vu de nombreuses maisons brûlées, mais qu'ils ont également pu observer des cadavres et écouter les récits de survivants choqués. Toynbee affirme enfin qu'il a été le témoin de pillages organisés par des civils grecs et d'incendies volontaires provoqués par des soldats hellènes en uniforme[59],[60]. Berthe Georges-Gaulis confirme, pour l'année 1921 :

« J'avais traversé d'un bout à l'autre les premières lignes d'Ismet pacha et constaté de visu les pertes de l'armée grecque, lu, sur le terrain même, les épisodes de sa fuite éperdue qui avait semé sur la route jusqu'aux brancards de ses blessés ; mais, ce dont je gardais la vision affreuse, — je l'ai encore devant les yeux — c'était cet anéantissement total de la zone évacuée deux ou trois jours auparavant : Seud, Kuplu, Biledjik, Yeni-Chéir, Pazardjik, Iné-Gueul, Bozuk, d'une extrémité à l'autre de cette courbe qui encerclait Eski-Chéir, j'avais vu le saccage organisé, touché les ruines, compté les victimes, entendu les survivants. J'avais écouté les chouettes hululer sur les pierres calcinées de Seud, sous lesquelles s'amassaient encore les cadavres ; j'avais vu pleurer les derniers habitants de Biledjik […][61]. »

La commission interalliée de la péninsule de Yalova-Gemlik écrit également, le , à propos de l'occupation grecque de l'Anatolie occidentale :

« Une méthode différente et régulière semble avoir été suivie dans la destruction des villages, groupe après groupe, durant les deux derniers mois ; destructions qui ont même atteint le voisinage du quartier général grec. Les membres de la Commission considèrent que, dans la région du kazas de Yalova et de Guemlek occupée par l'armée hellène, il y a un plan systématique de destruction des villages turcs et d'éradication de la population musulmane. Ce plan est mis en œuvre par des bandes armées grecques et arméniennes, qui semblent opérer sous les instructions des Grecs et parfois même avec l'assistance de détachements de troupes régulières[62]. »

La Commission interalliée établit également que la destruction de villages et l'éradication de la population musulmane pourrait avoir pour objectif de mettre en place dans la région une situation politique favorable au gouvernement grec[62].

M. Gehri, le représentant de la Croix-Rouge internationale qui accompagne la Commission inter-Alliés, écrit quant à lui :

« L’enquête a été menée d’une manière impartiale. Tous les témoignages qui s’offraient, tant grecs et arméniens que turcs, ont été entendus.

La mission est arrivée à la conclusion que des éléments de l’armée grecque d’occupation poursuivaient depuis deux mois l’extermination de la population musulmane de la presqu’île. Les constatations faites — incendies de villages, massacres, terreur des habitants, coïncidences de lieux et de dates — ne laissent place à aucun doute à cet égard [souligné par moi]. Les atrocités que nous avons vues ou dont nous avons vu les traces étaient le fait de bandes irrégulières de civils armés (tcheti) et d’unités encadrées de l’armée régulière. Nous n’avons pas eu connaissance de cas où ces méfaits aient été empêchés ou punis par le commandement militaire. Les bandes, au lieu d’être désarmées et dissipées, étaient secondées dans leur action et collaboraient la main dans la main avec des unités régulières encadrées[63]. »

Arnold J. Toynbee écrit qu'il a obtenu des preuves convaincantes que des atrocités similaires ont été commises dans le reste des régions occupées par les Grecs depuis juin 1921[64]. L’historien explique en effet que « la situation des Turcs de la ville de Smyrne était devenue ce que l'on pourrait appeler sans exagération un "régime de terreur", on pouvait donc en déduire que le traitement qu'ils subissaient dans les districts ruraux était encore bien pire en proportion »[65].

Selon un certain nombre de sources, le retrait de l'armée hellène des territoires occupés d'Anatolie lors de la dernière phase du conflit s'accompagne par ailleurs d'une véritable politique de la terre brûlée[66],[67], ce qui est aussi la conclusion présentée par la journaliste Noëlle Roger, qui s'est rendue sur place[68]. On estime ainsi que 3 000 vies ont été perdues dans le seul incendie d'Alaşehir[22]. Le , tous les habitants du village turc de Karatepe, situé dans le vilayet d'Aydın, sont réunis dans la mosquée avant que celle-ci soit brûlée. Les rares survivants de l'incendie sont ensuite abattus par balles[69]. Le consul italien, M. Miazzi, rapporte qu'il a visité un village turc où les Grecs ont abattu environ soixante femmes et enfants. Ses informations sont corroborées par le capitaine Kocher, le consul français[70]. En , Elzéar Guiffray, délégué de la communauté française d'Izmir, estimait à plus de 150 000 le nombre de Turcs massacrés par les forces grecques (armée régulière, volontaires grecs et volontaires arméniens)[71]. Caleb Frank Gates, directeur du Robert College (Istanbul) de 1903 à 1932, écrit dans ses Mémoires que, durant leur retraite d'août-, les militaires grecs « brûlèrent les villages sur leur route, violèrent les femmes et tuèrent beaucoup d’hommes »[72].

Le député français Émile Wetterlé, qui s'est arrêté en Anatolie occidentale et à Istanbul au lendemain de la défaite grecque, avant de se rendre en Syrie, synthétise, dans son récit de voyage, un rapport du Révérend Père Ludovic Marseille, supérieur de la maison Sainte-Croix à Eskişehir jusqu'en 1915, puis de nouveau à partir de 1919. Ludovic Marseille explique que « le , les autorités militaires turques » le « faisaient venir » pour « constater, qu'en se retirant, leurs troupes respectaient toutes les propriétés privées » et aussi pour le prier d'assurer l'intérim administratif avant l'arrivée des troupes grecques. Inversement, observe Ludovic Marseille, quand l'armée grecque fut écrasée, un an plus tard, elle a « donn[é] ordre à la population chrétienne de se replier vers la côte ». Les militaires grecs ont pillé la ville, puis ils y ont mis le feu (y compris la mission catholique française)[73]. Après ce résumé du rapport Marseille, Wetterlé poursuit en écrivant : « Voilà ce que les Grecs ont fait partout. Pour le simple plaisir de satisfaire leur basse vengeance, ils ont tout détruit, aussi bien ce qui appartenait aux chrétiens de la région, que ce qui était propriété des Turcs. Ils ont transformé sauvagement en un désert un pays d'une grande richesse »[74]. De fait, selon le service de renseignements de l'United States Navy, à la fin d'août et au début de , Manisa a été détruite à 80 % par l'armée grecque, Alaşehir à 90 % et Salihli à 60 %[75].

Le , Lord Saint-Davids, administrateur de la compagnie (britannique) de chemin de fer Izmir-Aydın, déclare, devant son conseil d'administration réuni à Londres :

« C'est un bonheur que les soldats grecs ne soient pas restés à Smyrne. Il aurait même fallu, avant leur expulsion, que leurs actes fussent soumis au contrôle d'observateurs et d'officiers anglais. Si cette mesure de précaution avait été prise, jamais les Grecs n'auraient osé faire ce qu'ils ont accompli. C'est un fait que, dans leur retraite, ils ont brûlé Aïdin et Nazli ; ils ont incendié tous les villages qu'ils traversaient ; ils ont pillé les maisons des particuliers et tué tous ceux qui tentaient de leur résister. Circonstance aggravante : ils ont agi ainsi simplement dans l'intention de nuire. Les rapports que nous avons reçus déclarent que tous ces actes ont été commis systématiquement par les troupes grecques régulières, en vertu des ordres qui leur avaient été donnés et qu'ils ont été commis par la rage d'hommes qui savaient ne pouvoir garder le pays[76]. »

Massacres de Grecs et d’Arméniens par les Turcs

De nombreux journaux occidentaux rapportent les abus commis par les forces turques contre les populations chrétiennes, principalement grecques et arméniennes[77],[78],[79],[80],[81],[82]. L’historien britannique Toynbee explique que les troupes turques ont délibérément mis le feu à des maisons de Grecs, jetant du pétrole dessus et prenant soin de s’assurer de leur destruction totale[83]. Des massacres se produisent tout au long de la période 1920-1923, autrement dit durant la guerre d'indépendance turque, et les Arméniens de l’Est et du Sud et les Grecs pontiques en sont les principales victimes[84]. Selon le sociologue Taner Akçam, il y a également une certaine continuité entre le génocide de 1915-1917 et les massacres de 1919-1921 en Anatolie orientale[85].

Selon le Times de Londres : « Les autorités turques déclarent franchement que c’est leur intention délibérée de laisser tous les Grecs mourir, et leurs actions vont dans le même sens que leurs déclarations »[77]. Le Belfast News Letter écrit quant à lui que « L’effroyable histoire de barbarie et de cruauté qui est mise en œuvre par les Turcs d’Angora fait partie d’une politique systématique d’extermination des minorités chrétiennes d’Asie Mineure »[82].

Le gouverneur turc de la province de Sivas, Abubakır Hazim Tepeyran, déclare en 1919 que les massacres sont si horribles qu'il ne peut supporter de les rapporter. Il fait alors référence aux atrocités commises par les Turcs dans les régions de la mer Noire. Selon les chiffres officiels, 11 181 Grecs sont massacrés en 1921 par l'Armée centrale commandée par Nureddin Pasha[86]. À la suite de ces massacres, certains députés du parlement turc demandent que Nurettin Pasha soit condamné à mort et il est décidé de le juger. Cependant, le procès est ensuite révoqué par l'intervention de Mustafa Kemal.

Selon The Scotsman, les Turcs massacrent 5 000 chrétiens dans le district de Karamusal, au sud-est d'Ismid, le [78]. Et selon de nombreux journaux, les kémalistes poursuivent également la politique d'extermination des Arméniens qui a débuté en 1915[87].

D'importants massacres de Grecs se produisent dans la région du Pont et ceux-ci sont reconnus en Grèce et à Chypre comme des actes de génocide[88]. Ainsi, le , 24 villages grecs du Pont sont rasés par le feu. Décrivant la scène, l’Atlanta Observer note : « L'odeur des corps brûlant des femmes et des enfants du Pont vient comme un avertissement de ce qui attend les chrétiens d'Asie Mineure après le retrait de l'armée hellène. » Durant les premiers mois de l'année 1922, 10 000 Grecs sont assassinés par les forces kemalistes selon le Belfast News Letter[77],[82]. Ces affirmations journalistiques sur l'année 1922 sont contredites par la recherche de l'historien Stéphane Yerasimos :

« D'après Ghavriilidhis, les massacres des convois auraient cessé, après un ordre venu d'Ankara, le 25 juin [1921]. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que les conceptions de Nureddin Pacha en matière de maintien d'ordre furent à Koçgiri, au Pont et plus tard à Smyrne beaucoup plus radicales que celles d'Ankara, tout en restant en deçà de celles des irréguliers. En tout cas, les sources grecques ne parlent plus de massacres après cette date[89]. »

Selon certains journaux américains, les secours venant des États-Unis sont également traités avec un grand manque de respect, et cela même lorsqu'ils travaillent dans l'aide aux civils musulmans. The Christian Science Monitor écrit que les autorités turques interdisent aux missionnaires et aux organisations humanitaires de porter secours aux civils grecs dont les maisons ont été incendiées. Le journal écrit ainsi que « les Turcs essaient d'exterminer la population grecque avec plus de vigueur qu'ils ne l'ont fait avec les Arméniens en 1919 »[80].

De nos jours, un certain nombre de gouvernements reconnaît le massacre des Grecs pontiques comme un génocide. Ainsi, en 2002, George E. Pataki, le gouverneur de État de New York, État américain où réside une importante communauté d'origine grecque, déclare que les populations hellènes d'Asie Mineure ont subi des cruautés indescriptibles de la part du gouvernement turc[90].

D'importantes populations grecques sont forcées de quitter leurs terres ancestrales d'Ionie, du Pont et de Thrace orientale entre 1914 et 1922. Par la suite, le traité de Lausanne interdit à ces communautés, ainsi qu'aux Gréco-américains originaires d'Asie Mineure, de rentrer en Turquie. Selon l'historien Norman Naimark, « Les Turcs ont profité de leur avancée vers l'Égée pour vider l'Anatolie occidentale de ses habitants grecs. Les armées hellènes avaient déjà réalisé le plus gros du travail pour eux, en brûlant et en détruisant les demeures et les biens des Grecs »[91]. Selon Dinah Shelton, « le traité de Lausanne a complété le transfert forcé des Grecs [de Turquie] »[92].

Notes et références

- Barbara Jelavich, History of the Balkans : Twentieth century, Cambridge University Press, , 492 p. (ISBN 978-0-521-27459-3, lire en ligne), p. 131

- (en) Anthony D'Agostino, The Russian Revolution, 1917-1945, Santa Barbara, ABC-CLIO, , 171 p. (ISBN 0313386226 et 9780313386220, lire en ligne), p. 78

- The Place of the Turkish Independence War in the American Press (1918-1923) par Bülent Bilmez (en)

- Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa-Kont Sforza Görüşmesi par Mevlüt Çelebi (tr)

- Mustafa Kemal Paşa – Kont Sforza ve İtalya İlişkisi (tr)

- H.E.Stier, Grosser Atlas zur Weltgeschichte, Westermann, 1985, p. 153. (ISBN 3-14-10 0919-8)

- Alfred Colling, La Prodigieuse Histoire de la Bourse, Paris, Société d'éditions économiques et financières, , p. 325

- Steven W. Sowards « Greek nationalism, the 'Megale Idea' and Venizelism to 1923 » (lecture 14) dans Twenty-Five Lectures on Modern Balkan History (The Balkans in the Age of Nationalism), 2004.

- Thomas Duval Roberts, Area Handbook for the Republic of Turkey, p. 79.

- Taner Akçam, A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility, New York, Metropolitan Books, 2006, p. ?.

- Michael Llewellyn Smith, Ionian Vision: Greece in Asia Minor, 1919-1922, p. 35.

- Dans leur livre concernant la politique étrangère britannique pendant la Première Guerre mondiale et l'Entre-deux-guerres, Cedric James Lowe et Michael L. Dockrill écrivent ainsi que : « les revendications grecques étaient au mieux discutables, [il y avait] peut-être une petite majorité, ou plus probablement une importante minorité [hellène] dans le vilayet de Smyrne mais l'Anatolie était turque à une majorité écrasante. » Cedric James Lowe et Michael L. Dockrill, The Mirage of Power, Volume 2, British Foreign Policy 1914-22, Routledge, 2002, p. 367.

- Michael Llewellyn Smith, Ionian vision: Greece in Asia Minor, 1919-1922, London: Hurst & Company, 1998, p. 3.

- Par son père, l'ancien roi Georges Ier, il est le cousin germain du roi George V du Royaume-Uni et du tsar Nicolas II de Russie.

- Apostolos Vacalopoulos, Histoire de la Grèce moderne, Horvath, 1975, p. 220-225.

- Index, p. 117.

- Lord Kinross, Atatürk: The Rebirth of a Nation, 1960, p. 154.

- Stanford Jay Shaw et Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Cambridge University Press, 1977, p. 342.

- Yurt Ansiklopedisi, 1982, p. 4273-4274.

- Quartier Général de l'Armée Hellène, Ο Ελληνικός Στρατός εις την Σμύρνην, 1957, p. 56.

- Conclusions présentées par la commission, reproduites en fac-similé dans Atrocités grecques en Turquie. Second livre, Istanbul, Ahmed Ihsan & Cie, 1921, p. 294.

- Andrew Mago, Atatürk, Overlook Press, 2000, p. 217.

- L'historien Dagobert von Mikusch écrit : « Beaucoup [de musulmans] tombent sous les coups des baïonnettes. Les hommes sont forcés à arracher leurs fez de leur tête et à les piétiner –la pire insulte pour un mahométan– et tous ceux qui refusent sont découpés à l'épée. Les voiles sont arrachés des visages féminins. La foule [chrétienne] commence à piller les maisons des mahométans » Dagobert von Mikusch, Mustafa Kemal, p. 192-193.

- Témoignage des officiers du navire britannique la Bressia, F.O. 371-4218, no. 91630, Calthorpe à Curzon, Constantinople, 12 juin 1919, section C, "Events which happened in Smyrna on the 15th May, During the Greek Occupation, as Witnessed by the Undersigned on the Brescia" (signé par neuf officiers du navire).

- Index, p. 117-118.

- Index, p. 118.

- Lyal S. Sunga, Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations, Martinus Nijhoff Publishers, 1992.

- Magnus Bernhardsson, Reclaiming a Plundered Past: archaeology and nation building in modern Iraq, University of Texas Press, 2005.

- D'après Πολιτικός και γεωφυσικός Χάρτης της Μεγάλης Ελλάδος με τους Καποδίστρια, Τρικούπη και Βενιζέλο του 2 Μαΐου 1919 (Carte politique et géographique de la grande Grèce avec Kapodistrias, Trikoupis et Venizelos, du 2 mai 1919, Athènes).

- John van der Kiste, Kings of the Hellenes: The Greek Kings, 1863-1974, Sutton Publishing, 1994, p. 122-123.

- John van der Kiste, op. cit., p. 125-126.

- John van der Kiste, op. cit., p. 137.

- H. Kapur, Soviet Russia and Asia, 1917-1927, p. ?.

- (en) « A Walk Through Antalya's History », sur antalya-ws.com

- Lord Kinross, op. cit., p. 275.

- Stanford J. Shaw, op. cit., p. 360.

- Lord Kinross, op. cit., p. 277.

- M. E. Yapp, The making of the modern Near East, 1792-1923, London; New York: Longman, 1987, p. 319.

- Stanford Jay Shaw, op. cit., p. 362.

- Lord Kinross, op. cit., p. 315.

- Stanford Jay Shaw, op. cit., p. 362.

- Stanford Jay Shaw, op. cit., p. 363.

- George Lenczowski, The Middle East in World Affairs, Cornell University Press, New York, 1962, p. 107.

- David Walder, The Chanak Affair, Londres, 1969, p. 281

- M. Glenny, The Balkans, p. ?

- Marjorie Dobkin, Smyrna: The Destruction of a City, p. ?

- David Fromkin, A Peace to End All Peace, Henry Holt and Company, 1989, p. ?

- Tasos Athanasiadès : Τά Παιδιά τής Νιόβης (Les enfants de Niobê), 2003

- Lord Kinross, Atatürk, Londres Weidenfeld & Nicolson, 1965, p. 324-325.

- Jean Mélia, Mustapha Kémal ou la rénovation de la Turquie, Paris, Fasquelle, 1929, p. 31

- « Ce sont les Arméniens qui allumèrent l’incendie en abandonnant leur quartier », Le Matin, 22 septembre 1922, p. 1 ; Louis Daussat, « Dans Smyrne fumante », Le Petit Marseillais, 28 septembre 1922, p. 1 ; Maxime Gauin, « Revisiting the Fire of Izmir », Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, XLI-1, automne 2017, p. 31-53 ; Heath Lowry, « Turkish History: On Whose Sources Will it Be Based? A Case Study on the Burning of Izmir », The Journal of Ottoman Studies, IX, 1989, p. 1-29 ; Henri Nahum (éd.), La Grande Guerre et la guerre gréco-turque vue par les instituteurs de l’Alliance israélite universelle d’İzmir, Istanbul, Les éditions Isis, 2003, p. 71 ; E. Alexander Powel, The Struggle for Power in Moslem Asia, New York, The Century C°, 1923, p. 33 ; Marc O. Prentiss, « Armenians, Not Turks, Set Smyrna Ablaze Relief Worker Declares », The San Antonio Express, January 22, 1923 ; Donald Everett Webster, The Turkey of Ataturk. Social Process In The Turkish Reformation, Philadelphie, American Academy of Political and Social Science, 1939, p. 96.

- « Une journée dans les ruines de Smyrne », Le Petit Parisien, 28 septembre 1922, p. 3.

- H.E.Stier, Grosser Atlas zur Weltgeschichte, Westermann, 1985, p. 153, (ISBN 3-14-10 0919-8)

- Michael Smith, Ionian Vision: Greece in Asia Minor, 1919-1922, University of Michigan Press, 1999, p. ?.

- Lord Kinross, op. cit., p. 298.

- « The Mausoleum of Atatürk » sur le site du Ministère turc de la Culture et du Tourisme.

- William Linn Lestermann, « The Armenian Problem and the Disruption of Turkey », dans Edward Mandel House et Charles Seymour (dir.), What Really Happened at Paris. The Story of the Peace Conference, 1918-1919, New York, Charles Schriber's Sons, 1921, p. 195.

- Berthe Georges-Gaulis, Le Nationalisme turc, Paris, Plon-Nourrit, 1921, p. 48-50.

- Arnold J. Toynbee, op. cit., p. 260.

- « Aussitôt qu'ils [les Grecs] ont débarqué, ils ont entrepris une guerre sans pitié contre la population turque. Non seulement ils ont commis des atrocités dans le plus pur style moyen-oriental, mais ils ont également détruit la vallée fertile du Méandre et forcé des milliers de Turcs sans domicile à trouver refuge au-delà des régions occupées. », Arnold J. Toynbee et Kenneth P. Kirkwood, Turkey, Londres, Ernest Benn, 1926, p. 92.

- Berthe Georges-Gaulis, Angora, Constantinople, Londres. Moustafa Kémal et la politique anglaise en Orient, Paris, Armand Colin, 1922, p. 37.

- Arnold J. Toynbee, op. cit., p. 284.

- « Mission d'enquête en Anatolie (12-22 mai 1921) », Revue internationale de la Croix rouge, tome LII, n° 227, 15 juillet 1921, p. 723 (dans le tiré à part, ce passage se situe p. 3).

- Arnold J. Toynbee, op. cit. p. 260.

- Arbold J. Toynbee, op. cit., p. 318.

- George Horton, Blight of Asia.

- L'historien du Moyen-Orient Sydney Nettleton Fisher écrit ainsi que « l'armée grecque en retraite a poursuivi une politique de la terre brûlée et commis toutes sortes d'outrages aux villageois turcs sans défense se trouvant sur son chemin » Sydney Nettleton Fisher, The Middle East: a history, Alfred A. Knopf, New York, 1969, p. 386.

- Noëlle Roger, En Asie mineure. La Turquie du Ghazi, Paris, Fasquelle, 1930, p. 208-213.

- Lettre d'Arnold Toynbee du 9 mars 1922 publiée dans The Times du 6 avril 1922.

- F.O. 371-7898, no. E10383, Report on the Nationalist Offensive in Anatolia par le Major H.G. Howell, membre britannique de la Commission Inter-Alliés présente à Bourssa, Constantinople, le 15 septembre 1922.

- Archives du ministère des Affaires étrangères, La Courneuve, microfilm P 1380, cité dans Maxime Gauin, « Victims of their Nationalists: Armenians and Greeks in Western Anatolia, 1905-1922 », dans Dinara Duisebayeva (dir.), Ermeni Meselesi ve 1915 Olaylari, Istanbul, Istanbul Aydin University Publications, 2015, p. 148-149.

- Caleb Frank Gates, Not to Me Only, Princeton-Londres, Princeton University Press/Oxford University Press, 1940, p. 283.

- Émile Wetterlé, En Syrie avec le général Gouraud, Paris, Flammarion, 1924, p. 84-85.

- Ibid., p. 86

- Jeremy Salt, The Unmaking of the Middle East, Berkeley-Los Angeles-Londres, University of California Press, 2008, p. 77-78.

- « Grave réquisitoire d'un Lord anglais contre l'armée grecque », Le Petit Parisien, 27 septembre 1922.

- (en) « Turk's Insane Savagery: 10,000 Greeks Dead », The Times, 5 mai 1922

- (en) « 5,000 Christians Massacred, Turkish Nationalist Conspiracy », The Scotsman, 24 août 1920

- (en) « 24 Greek Villages are Given to the Fire », l'Atlanta Constitution, 30 mars 1922

- (en) « Near East Relief Prevented from Helping Greeks », The Christian Science Monitor, 13 juillet 1922

- (en) Turks will be Turks - The New York Times, 16 septembre 1922

- (en) « More Turkish Atrocities », Belfast News Letter, 16 mai 1922

- (en) Arnold Joseph Toynbee, The Western question in Greece and Turkey: A study in the contact of civilisations, Houghton Mifflin, Boston, 1922, p. 152

- Taner Akçam, op. cit., p. 322

- Taner Akçam, op. cit., p. 326

- Taner Akçam, op. cit., p. 323

- (en) Allies to Act at Once on Armenian Outrages - The New York Times, 29 février 1920

- Cyprus Press Office, New York City

- Stéphane Yerasimos, « La question du Pont-Euxin (1912-1923) », Guerres mondiales et conflits contemporains no 153, janvier 1989, p. 32 [lire en ligne]

- Résolution de l'État de New York du 6 octobre 2002 ; proclamation du gouverneur George E. Pataki pour le 80e Anniversaire de la Persécution des Grecs d'Asie Mineure.

- (en) Norman M. Naimark, Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe, p. 47

- (en) Dinah Shelton, Encyclopaedia of Genocide and Crimes Against Humanity, p. 303.

Annexes

Bibliographie

- (en) Army History Directorate (Greece), Hellenic Army General Staff (Greece), An Index of events in the military history of the greek nation, Athènes, Hellenic Army General Staff, Army History Directorate, , 506 p. (ISBN 9789607897275)

- (en) Taner Akçam (trad. Paul Bessemer), A shameful act: the Armenian genocide and the question of Turkish responsibility, New York, Metropolitan Books, (ISBN 9780805079326), p. 483

- Gaston Gaillard, Les Turcs et l'Europe, Paris, Chapelot, 1920.

- Maurice Gehri, « Mission d'enquête en Anatolie (12-22 mai 1921) », Revue internationale de la Croix rouge, tome LII, no 227, , p. 721-735.

- Berthe Georges-Gaulis, Le Nationalisme turc, Paris, Plon-Nourrit, 1921.

- Berthe Georges-Gaulis, Angora, Constantinople, Londres, Paris, Armand Colin, 1922.

- (en) Patrick Balfour Kinross, John Balfour Kinross, Atatürk: The Rebirth of a Nation, Weidenfeld and Nicolson,

- Dimitri Kitsikis, Le Rôle des experts à la Conférence de la Paix de 1919, Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1972. (Commission interalliée d'enquête sur l'occupation grecque de Smyrne).

- Dimitri Kitsikis, Propagande et pressions en politique internationale. La Grèce et ses revendications à la Conférence de la Paix, 1919-1920, Paris, Presses universitaires de France, 1963.

- Justin McCarthy, Death and Exile. The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims, 1821-1922, Princeton, Darwin Press, 1995.

- (en) Stanford Jay Shaw et Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, (1808-1975), vol. II, Cambridge University Press, , 548 p. (ISBN 9780521291668)

- (en) Stanford Jay Shaw, From Empire to Republic. The Turkish War of National Liberation, 1918-1923, TTK,

- (en) Salâhi R. Sonyel, Minorities and the Destruction of the Ottoman Empire, Ankara, TTK, 1993

- (en) Arnold Joseph Toynbee, The Western question in Greece and Turkey : a study in the contact of civilisations, Boston, Houghton Mifflin, Lire en ligne

- (tr) Mustafa Turan, Yunan Mezalimi, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 2006.

- Stéphane Yerasimos, « La question du Pont-Euxin (1912-1923) », Guerres mondiales et conflits contemporains, no 153, , p. 9-34.

En littérature

- (fr) Ilías Venézis, La grande pitié, traduit du grec par Hélène et Henri Boissin, Éditions du Pavois (1945)

- (el) Ιλίας Βενέζης, Το νούμερο 31328, Εκδόσεις Εστίας, (ISBN 978-960-051011-9)

- Tasos Athanasiadis, The Children of Niobe (roman) [« Τα Παιδιά της Νιόβης »],

- Louis de Bernieres, Des Oiseaux sans ailes (roman), Paris, Mercure de France, coll. « Bibliothèque étrangère », (ISBN 978-2-7152-2538-1)

- (en) Thea Halo, ot even my name: from a death march in Turkey to a new home in America, a young girl's true story of genocide and survival, Picador USA, , 321 p. (ISBN 9780312262112)

- (en) Ernest Hemingway, In our Time, Scribner Paperback Fiction, (1re éd. 1925), 156 p. (ISBN 9780684822761), « On the Quai at Smyrna »

- Ernest Hemingway, Nouvelles complètes, Gallimard, coll. « Quarto », , 1232 p. (ISBN 978-2-07-075517-2), « Sur le quai de Smyrne »

- (en) Jeffrey Eugenides, Middlesex (roman), Picador, , 544 p. (ISBN 9780312427733)

- (en) Panos Karnezis, The Maze (roman), Picador, , 376 p. (ISBN 9780312423834)

- Nikos Kazantzakis, Le Christ recrucifié (ou La Passion grecque) (roman) [« Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται »], Plon, (1re éd. 1948), 467 p. (ISBN 978-2-266-02951-3)

- Didó Sotiríou, Farewell Anatolia [« Ματωμένα Χώματα »], Kedros, (1re éd. 1962), 310 p. (ISBN 978-960-04-0479-1)

Au cinéma et à la télévision

- Tasos Athanasiadis, The Children of Niovi (Τα Παιδιά της Νιόβης), 2003 - série télévisée grecque.

- Elia Kazan, America, America, 1964 - film.

Opéra

- Bohuslav Martinů, La Passion grecque (Řecké pašije), 1961.

Articles connexes

Liens externes

- (en) Le Conflit gréco-turc (1919-1923), Comité International de la Croix-Rouge

- (en) « Venizelos and the Asia Minor Catastrophe »

- (en) Traité de Lausanne

- Portail de l’histoire militaire

- Portail de la Grèce

- Portail de la Turquie

- Portail de l’Empire ottoman

- Portail de l’entre-deux-guerres