Blois-Vienne

Blois-Vienne, ou le quartier Vienne, désigne communément la partie-sud de Blois, séparée du reste de la ville par la frontière naturelle qu’est la Loire, et qui correspond aux quartiers Saint-Saturnin, de la Creusille, des Métairies (collège et Cimetière de Blois-Vienne) et de la Vacquerie, et peut aussi inclure les hameaux de Bas-Rivière et de Béjun, bien que ces derniers soient administrativement rattachés à la commune de Chailles. Autrement dit, il s’agit aujourd’hui de la rive gauche de la ville.

| Blois-Vienne | ||

._(10652807333).jpg.webp) L'église Saint-Saturnin, en Vienne. | ||

| Administration | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Région | Centre-Val de Loire | |

| Département | Loir-et-Cher | |

| Ville | ||

| Code postal | 41000 | |

| Démographie | ||

| Gentilé | Viennois | |

| Population | 10 000 hab. (2019) | |

| Densité | 1 538 hab./km2 | |

| Géographie | ||

| Coordonnées | 47° 34′ 55″ nord, 1° 20′ 16″ est | |

| Superficie | 650 ha = 6,5 km2 | |

| Transport | ||

| Bus | 3 lignes régulières (A, D, N1) | |

| Localisation | ||

| Géolocalisation sur la carte : France

| ||

Ce quartier d’environ 10 000 habitants actuellement constitue l’héritage matériel de l’ancienne bourgade de Vienne-lez-Blois, restée indépendante du domaine royal jusqu’au début du XVIIe siècle, durant lequel elle a été rattachée à la ville, d’abord avec un statut de faubourg, puis de quartier.

Histoire

Antiquité

Le passé du quartier à cette époque est très peu documenté mais, en 2013, des fouilles archéologiques conduites par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ont montré que Vienne était occupée par des chasseurs-cueilleurs dès 6 000 ans avant notre ère (il y a donc 8 000 ans[1]), puis par des Gaulois (plus précisément par des membres du peuple des Carnutes) dès le IVe siècle avant notre ère[2]. L’emplacement, bien différent de sa configuration actuelle, était à l’origine propice à être entouré d’eau en cas de fortes pluies ou d’inondations[3]. En effet, Vienne s’est construite sur ce qui constituait autrefois une île fluviale, mais faute de débit suffisant, il ne s’agissait alors que d’une sorte de presqu’île, entourée d’espaces marécageux, devenant une véritable île uniquement en temps de crues[4]. D’autres historiens estiment cependant que Vienne constituait une île fluviale à proprement parler, même après l’Antiquité[5]. Quoi qu’il en soit, la Loire a servi de protection naturelle aux habitants.

Le village gaulois fut baptisé Vienna, découlant lui-même du nom de l’île qui fut nommée Insula Evenna (littéralement « île de Vienne », où Evenna signifierait « rivière » en ancien celte[6]).

Lorsque les Romains conquièrent la Gaule au -Ier siècle, ils construisirent un premier pont de bois (dit pont antique), dont les fondations sont visibles de nos jours, lorsque la Loire est à l’étiage[7]. Auparavant, il est probable que les locaux utilisèrent les duits encore visibles à Blois au niveau de l’église Saint-Nicolas (rive droite), pour traverser le fleuve[8],[9].

Néanmoins, lors du processus de romanisation, entamé au Ier siècle après J.-C. avec l’établissement des civitas, l’île semble avoir été le refuge des Gaulois anti-romain, alors que les habitants souhaitant s’intégrer à l’Empire se réunirent sur la rive droite[10].

Le bourg indépendant

Depuis le début du Moyen Âge, c’est une seigneurie distincte mais vassale du comté de Blois, ayant adopté le nom de Vienne-lez-Blois[11], et administrée par la paroisse Saint-Saturnin, établie en face du Bourg-Moyen blésois (actuel centre-ville), sur l’île ligérienne de Vienne. Néanmoins, la présence de ponts à duits sur la Loire et les fouilles archéologiques démontrent que les deux rives ont toujours cohabité l’une avec l’autre[12],[13]. Le développement du commerce ligérien et du port de la Creusille permettent une prospérité constante au bourg viennois. Les aubergistes, tanneurs, bateliers et pêcheurs y prospèrent. Des pèlerins empruntant le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle par la voie de Paris et de Tours y font régulièrement escale[14]. La construction de la nouvelle église Saint-Saturnin débute sur ordre de la reine Anne de Bretagne, mais restera inachevée à sa mort en 1514[15].

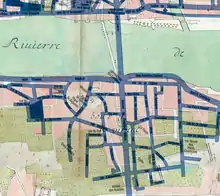

Le bourg de Vienne s’articule principalement autour de deux axes partant du pont médiéval, vraisemblablement construit sous le comte Eudes II de Blois : l’un longeant la Loire jusqu’au port, avant de rallier les ponts Chartrains menant à Vineuil ; l’autre rejoignant l’église puis la croix dite Boissée et le quartier des Métairies pour rejoindre les ponts Saint-Michel menant à Saint-Gervais-la-Forêt. Ces axes existent toujours au travers –respectivement– du quai Amédée Contant - rue des Ponts Chartrains, et des quais Villebois-Mareuil - rue Croix Boissée - rue de la Croix Rouge - rue des Métairies. Les hameaux de Béjun et Bas-Rivière, situés en aval, sont quant à eux peuplés de quelques fermes et métairies (odonyme).

Rattachement à la ville de Blois

Le bourg est rattaché à Blois en 1606, sous le règne d’Henri IV, lorsque Philippe de Béthune, dernier possesseur de Vienne, l’échangea avec le domaine royal contre quelques terres en Sologne[16]. Les hameaux de Bas-Rivière et de Béjun, à l’ouest de l’île, passent quant à eux sous la juridiction de la commune de Chailles.

En 1657, le duc Gaston d’Orléans s’établit en bord de Loire près de l’église. Sa résidence est convertie en hôpital général à sa mort en 1660.

Un nouveau trait d’union entre Blois et Vienne

Pendant l’hiver 1716, le pont médiéval s’effondre sous la pression d’une violente débâcle de la Loire. Jacques Gabriel, l’architecte du roi Louis XIV, est alors chargé de la construction d’un nouveau pont, achevé en 1724, qui portera son nom[17]. Il en profita pour consolider les levées déjà existantes tout autour du faubourg[15]. En 1717, le chenal de la Bouillie est aussi asséché par une digue, ralliant ainsi l’île de Vienne à la rive gauche. À la place est ainsi créé un déversoir inondable en cas de crue afin de protéger les zones habitées. Les ponts Saint-Michel ainsi que les ponts Chartrains sont progressivement abandonnés au profit du développement de routes praticables dans les marais asséchés.

La construction d’un pont à 70 mètres en amont du précédent mène Vienne à reconsidérer son artère principale. La route de Saint-Gervais, renommée avenue du Président Wilson au XXe siècle, est ainsi percée (au détriment de la rue Croix Boissée) dans l’axe du pont Jacques-Gabriel. L’avenue fut ouverte en 1776[18].

Époque moderne

Après la Révolution, le faubourg affronte difficilement les crues centennales du XIXe siècle qui se succèdent, d’abord en 1846, puis celle du (la pire de toutes les inondations enregistrées à Blois depuis 1789, où près de 90 % de Vienne est alors submergée[19]), puis encore en 1866.

L’arrivée du chemin de fer à Blois en 1847 amorce le délaissement du port de la Creusille. De 1886 à 1934, Vienne est desservie par plusieurs lignes de tramway à vapeur et de tramway électrique. Aujourd’hui encore, une gare subsiste presque telle quelle dans la rue Dupré, mais celle de la rue Ronceraie a été réhabilitée en logements[20].

Dans les années 1860, le peintre blésois Ulysse Besnard quitte son poste de directeur du musée municipal pour se consacrer à la céramique dans un atelier en Vienne[21]. Le suivirent ses disciples, dont : Émile Balon, Alexandre Bigot, Gaston Bruneau, Josaphat Tortat, Adrien Thibault.

Durant la guerre franco-prussienne, la ville est occupée mais le faubourg est le théâtre de l’assaut des généraux Pourcet et Chabron (odonyme) depuis Cheverny[22]. Leur victoire du , soit quelques jours avant l’entrée en vigueur de l’armistice, permit la libération de Blois, malgré le pont coupé et la passerelle provisoire impraticable.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, seuls les abords ouest du pont ont été frappés par les bombardements. En 1944, le quartier sert de refuge aux soldats allemands après le soulèvement de Résistants survenu sur la rive droite le ; Vienne fut libérée deux semaines plus tard, le (odonyme).

Époque contemporaine

Dans les années 1930, des membres du Cirque Amar s’installent dans le quartier des Métairies et laissent un odonyme[23]. Un lotissement toujours présent aujourd’hui est construit dans la rue Sourderie[24]. L’École Blésoise du Cirque opère toujours dans ce secteur[25].

En 1970, un deuxième pont est construit sur la Loire pour relier Vienne à la rive droite par l’est, le pont Charles-de-Gaulle, puis par l’ouest en 1994 avec le pont François-Mitterrand, des noms des présidents français en place lors de leur inauguration.

Dans les années 1980, des constructions voient le jour sur le secteur de la Bouillie. Y sont aménagés un parc des expositions, un hippodrome, des terrains de football, des jardins associatifs, ainsi que des habitations. La mairie remporta non sans mal gain de cause contre les nouvellement propriétaires ou occupants de ces logements, invités à ne pas investir cette zone inondable. Depuis, d’autres équipements ont été construits dans l’enceinte des levées, comme la piscine Aggl’eau ou les cours de tennis municipaux.

En 1995, l’extraction de sable, alors pratiquée par des cribleurs depuis le Moyen Âge, est interdite car jugée néfaste au fleuve[26].

Depuis 2016, Vienne a pu bénéficier du programme d’Aménagement du Cœur de Ville-Loire (ACVL) de la mairie pour réaménager l’intégralité de l’avenue Wilson. Le quartier est également desservi par l’une des deux lignes de navettes gratuites mises en place par la société de transports Azalys.

D’autres projets sont en cours de réalisation à l’heure actuelle, dont la réhabilitation de l’ancienne résidence de Gaston d’Orléans ou encore celle du déversoir de la Bouillie.

Géographie

Lieux d’intérêts

L’avenue Wilson et ses commerces constituent aujourd’hui l’axe principal du quartier, le traversant du nord-ouest au sud-est, dans la continuité du pont Jacques-Gabriel. L’église Saint-Saturnin se trouve sur un axe parallèle, accessible depuis la rue Croix-Boissée. À proximité, l'aître éponyme est l’un des quatre derniers de France[26], et l’ancienne résidence du duc Gaston d’Orléans surplombe la Loire avec le panorama blésois.

Sur la rive viennoise, les fronts bâtis rassemblent toutes les caractéristiques de cet élément architectural typique du val de Loire : ouverts sur le fleuve et marqués par un pont, des levées, des quais, un habitat groupé, le tout autour d’une église et d’un port[27]. Par ailleurs, ceux du quai Villebois-Mareuil ont été conçus par l’architecte blésois Paul Robert-Houdin[28], petit-fils du prestidigitateur Jean-Eugène, dans le cadre des reconstructions d’après-guerre.

L’ancien port de la Creusille a été aménagé en parc urbain le long du fleuve puis, depuis l’an 2000, inscrit en tant que patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Inscrite dans le patrimoine ligérien plus qu’aucune autre partie de Blois, Vienne fait naturellement partie du programme de La Loire à vélo et de la 6e Route européenne à vélo. Ainsi, les bords de Loire sont praticables à vélo, sauf en cas de crues[29].

Pour les promeneurs à pied, la mairie a installé des clous de bronze qui retracent l’histoire du quartier au travers des rues de l’ancien centre-bourg[30]. Des repères des crues de 1856 et de 1866 sont aussi présents un peu partout dans le quartier (abords d’écoles, Creusille, rue de la Chaîne, etc.)[31].

De nombreuses traces de l’histoire sont visibles en Vienne. Par exemple, subsistent depuis la Renaissance différentes maisons à pans de bois[32], ou encore des pièces de faïences à même les façades[33].

Croix et octroi de Vienne

Au Moyen Âge, les portes de Vienne étaient souvent indiquées par la présence d’une croix, signe de l’entrée sur le territoire d’une paroisse. Ainsi, une Croix des Pêcheurs se tient à l’extrémité nord-est de Vienne, à la sortie du parc de la Creusille. Elle fut érigée pour protéger les bateliers et pêcheurs des dangers du fleuve. La Croix Boissée marquait l’entrée sud du bourg. D’abord situé au carrefour de la rue Croix Boissée et de la rue Cobaudière, celle-ci fut par la suite remplacée par une croix de pierre et déplacée au milieu de la rue odonyme. Plus loin vers l’ouest, la Croix Rouge se tenait au carrefour des routes menant à Bas-Rivière d’un côté, et à Saint-Gervais-la-Forêt via les anciens ponts Saint-Michel. Enfin, une Croix du calvaire de Bas-Rivière signifie l’entrée du hameau homonyme, encore plus à l’ouest.

Lorsque le bourg a été intégré à la ville de Blois en 1606, un octroi a été construit à l’entrée de l’avenue Wilson pour marquer l’entrée de la ville (et donc, le paiement de taxes de péage[26]).

Culture

Loisirs

Chaque été, une guinguette ouvre ses portes au port de la Creusille, réaménagé en port de plaisance et parc citadin. En avril, le parc des expositions a l’habitude d’accueillir une fête foraine. Dans la rue Bertheau, une école privée tient le Théâtre Monsabré, héritier du théâtre du même nom qui avait été détruit en 1940[26].

Culte

Blois-Vienne est le berceau de la légende de Notre Dame des Aydes. Au XVIe siècle, des mariniers de la Creusille auraient remonté une statue dans leurs filets puis l’auraient déposée dans l’église Saint-Saturnin[34]. Elle deviendra le vocable de la ville de Blois après une épidémie de peste en 1831, une épidémie de choléra en 1848, ainsi que les crues de la Loire[26].

L’église Saint-Saturnin n’est pas l’unique lieu de culte présent en Vienne. Existent aussi deux églises évangéliques (rue Sainte-Anne et rue de Bas-Rivière) et une église portugaise (rue Jean de Morvilliers).

Enseignement

Quant aux établissements d’enseignement, le quartier compte trois écoles maternelles (Clérancerie, Bas-Rivière), dont une privée (Monsabré), trois écoles élémentaires (Marcel Bühler, Bas-Rivière), dont une privée (Monsabré), un collège (Blois-Vienne) et un lycée d’enseignement spécifique (Lycée horticole).

Vocabulaire viennois

Dans le langage quotidien, les Blésois disent « en Vienne » ou bien « à Blois-Vienne »[26]. En Vienne, la « levée de la Loire » se tient uniquement du côté du fleuve. Les levées du côté sud, au niveau de la Bouillie, sont plutôt qualifiées de « digues ».

Parmi les bateaux présents à la Creusille, il y a des fûtreaux, des toues cabanées ainsi que des chalands (ou gabares)[26].

Dans l’ouest de la France métropolitaine, une métairie est une large parcelle agricole généralement gérée collectivement entre un métayer et un laboureur. À Blois-Vienne, les grandes fermes du Moyen Âge ont laissé place à des métairies maraîchères, notamment celles de la Vacquerie, des ponts Saint-Michel, mais également à des jardins familiaux. Certains de ces espaces sont situés à l’intérieur de l’enceinte des digues.

Personnalités originaires de Blois-Vienne

- Jules Contant (1852 – 1920), artiste peintre ;

- Marcel Bühler (mort en 1965), grand résistant et maire de Blois sous la présidence De Gaulle, de 1959 à sa mort[35] ;

- Bernard Lorjou (1908 – 1986), artiste peintre et graveur[36] ;

- Jean-Philippe Thibault (né en 1956), photographe à la mairie de Blois depuis 1989[36].

Articles connexes

Notes et références

- Collectif, Blois de la Préhistoire à nos jours, Éditions Petit à Petit, , 82 p., p. 10 et 11.

- Thomas Guillemard, David Josset et Didier Josset, « Sanctuaire et quartier antique de Vienne à Blois », INRAP, , p. 2 (lire en ligne

[PDF]).

[PDF]). - (la) Hofmann J. Lexicon Universale, « Blesense Castrum et Pagus Blesensis in Celtica Blesensum »

, sur EN Academic, (consulté en ).

, sur EN Academic, (consulté en ). - Louis-Catherine Bergevin (dir.) et Alexandre Dupré, Histoire de Blois V1 (1846), Toulouse, Kessinger Publishing, , 608 p., partie 2.

- Georges Touchard-Lafosse (dir.), Histoire de Blois et de son territoire, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, France, Ulan Press, , 480 p..

- Pierre Leveel, « Les dénominations «Loire» et «Vienne». Linguistique et histoire », Société française d'histoire des outre-mers, , p. 381 (lire en ligne

[PDF]).

[PDF]). - Guy Barruol, Jean-Luc Fiches et Pierre Garmy, Les ponts routiers en Gaule romaine, Montpellier-Lattes, Actes du colloque du Pont-du-Gard, 41e suppl. à la Revue archéologique de Narbonnaise, , p. 335-338.

- Emmanuelle Miejac, « La Loire aménagée: du Moyen Âge à l'époque Moderne entre Cosne-sur-Loire et Chaumont-sur-Loire », Archéologie médiévale, n° 29, , p. 169-190 (lire en ligne

).

). - (fr + en) Stéphane Grivel, Fouzi Nabet, Emmanuèle Gautier, Saïda Temam, Gary Gruwé, Julien Gardaix et Matthieu Lee, « Héritages et influences contemporaines des anciens ouvrages de navigation de la Loire moyenne (France) », Vertigo, vol. 18, n° 3, (lire en ligne

).

). - Louis de la Saussaye, Essai sur l'origine de la ville de Blois et sur ses accroissements jusqu'au Xe siècle, Centre, Hachette, , 84 p. (ISBN 978-2-01-450888-8).

- « 01- Les origines du quartier de Vienne », sur Vienne (Insula Evenna) (consulté le ) : « Sur la rive gauche, le quartier Vienne, ancien faubourg et surtout ancienne commune nommée Vienne-Lez-Blois durant des siècles ».

- Archives de la Ville de Blois et d'Agglopolys, « Époque gallo-romaine : fouilles archéologiques dans la rue du Puis-Neuf »

, (consulté en ).

, (consulté en ). - Anne Richoux, « url=Un chantier archéologique exceptionnel en Vienne », La Nouvelle République, (lire en ligne

).

). - (fr + en) Ville de Blois, « Port de la Creusille »

, sur blois.fr (consulté en ).

, sur blois.fr (consulté en ). - Annie Cospérec, Blois, la forme d'une ville, Impr. Nationale, , 408 p., p. 284.

- « 01- Les origines du quartier de Vienne », sur Vienne (Insula Evenna) (consulté le ) : « Philippe de Béthune fut le dernier possesseur du fief de Vienne qu'il échangea avec le domaine royal contre les terres de Gy, de Billy et de Soings (y compris le lac), anciennes dépendances de la châtellenie de Romorantin et du comté de Blois ».

- Pascal Nourrisson, Jean-Paul Sauvage, Blois : Insolite et secret, Sutton, , 160 p. (ISBN 9782813809803), p. 63.

- Archives de la Ville de Blois et d'Agglopolys, « Exposition : Se déplacer en Vienne - Percement de l'avenue Wilson »

(consulté en ).

(consulté en ). - Lionel Oger, « Le jour où Blois-Vienne faillit être englouti par la Loire », La Nouvelle République, (lire en ligne

).

). - Archives de la Ville de Blois et d'Agglopolys, « Exposition : Se déplacer en Vienne - Les tramways »

(consulté en ).

(consulté en ). - Anonyme, « La faïence de Blois : toute une histoire ! », La Nouvelle République, (lire en ligne

).

). - Lionel Oger, « Janvier 1871, le dernier combat en Loir-et-Cher », La Nouvelle République, (lire en ligne

).

). - Archives de la Ville de Blois et d'Agglopolys, « Exposition : Particularités viennoises - Cirque Amar »

(consulté en ).

(consulté en ). - Claire Neilz, « Les logements Amar avaient un temps d'avance », La Nouvelle République, (lire en ligne

).

). - Écolé Blésoise du Cirque, « Présentation »

, sur ecoleblaisoiseducirque.fr (consulté en ).

, sur ecoleblaisoiseducirque.fr (consulté en ). - Noëlle Lizé, Emmanuelle Plumet et Johanne Quéméré, « Focus sur Blois : quartier Vienne », pour les Archives municipales de la Ville de Blois, (lire en ligne

[PDF]).

[PDF]). - « Les fronts bâtis de Loire »

, sur le site officiel du Val de Loire, (consulté en ).

, sur le site officiel du Val de Loire, (consulté en ). - Jacques Henry, « Sous les tilleuls du quai Villebois-Mareuil », La Nouvelle République, (lire en ligne

).

). - « La Loire à Blois »

, sur le site officiel de la Ville de Blois (consulté le ).

, sur le site officiel de la Ville de Blois (consulté le ). - Nicolas Tavares, « Sillonner Blois en restant dans les clous », La Nouvelle République, (lire en ligne

).

). - Matthieu Renard, « L’histoire de la Loire inscrite sur les murs à Blois », La Nouvelle République, (lire en ligne

).

). - Clément Alix et Julien Noblet, « Les maisons en pan de bois de Blois : réévaluation du corpus d’une ville ligérienne XVe-XVIe siècle », Presses universitaires François-Rabelais, (lire en ligne

).

). - Pascal Nourrisson et Jean-Paul Sauvage, Blois insolite et méconnu, Tours, Nouvelles Éditions Sutton, , 160 p. (EAN 9782813809803).

- Jean-Louis Boissoneau, « Notre-Dame des Aydes retrouve son pèlerinage », La Nouvelle République, (lire en ligne

).

). - Anne Richoux, « La Toussaint au cimetière en Vienne à Blois », La Nouvelle République, (lire en ligne

).

). - Alain Vildart, « La photo de "Jean-Phi" à l'heure du numérique », La Nouvelle République, (lire en ligne

).

).

- Portail de la Loire