Présidence de John Fitzgerald Kennedy

La présidence de John Fitzgerald Kennedy débuta le , date de l'investiture de John Fitzgerald Kennedy en tant que 35e président des États-Unis, et prit fin avec l'assassinat de ce dernier le . Membre du Parti démocrate, Kennedy entra en fonction après avoir battu le vice-président sortant Richard Nixon, candidat du Parti républicain, à l'élection présidentielle de 1960. Il fut remplacé après sa mort par son vice-président Lyndon B. Johnson.

35e président des États-Unis

| Type | Président des États-Unis |

|---|---|

| Résidence officielle | Maison-Blanche, Washington |

| Système électoral | Grands-électeurs |

|---|---|

| Mode de scrutin | Suffrage universel indirect |

| Élection | 1960 |

| Début du mandat | |

| Fin du mandat |

(décès) |

| Durée | 2 ans 10 mois et 2 jours |

| Nom | John F. Kennedy |

|---|---|

| Date de naissance | |

| Date de décès | |

| Appartenance politique | Parti démocrate |

Le mandat de Kennedy fut marqué par de nombreuses tensions liées à la guerre froide, notamment avec l'Union soviétique et Cuba. À Cuba, une tentative visant à renverser le dictateur Fidel Castro fut menée en avril 1961 dans la baie des Cochons mais se solda par un échec. L'administration Kennedy s'opposa par la suite à la volonté de l'état-major américain d'orchestrer des opérations cubaines factices sur le sol américain, qui auraient eu pour but de convaincre l'opinion publique de la nécessité d'une guerre contre Cuba. En , la découverte de missiles soviétiques déployés sur Cuba jeta un froid sur la communauté internationale. Cette période de malaise prit le nom de crise des missiles de Cuba et est considérée par de nombreux historiens comme le moment où l'humanité n'a jamais été aussi proche d'une guerre nucléaire.

Kennedy multiplia également par 25 le nombre de conseillers militaires américains présents au Sud-Viêt Nam par rapport à son prédécesseur Dwight D. Eisenhower ; à la mort de Kennedy, il y eut une nouvelle escalade du rôle américain dans la guerre du Viêt Nam. La conjoncture américaine de l'époque ne permit pas à Kennedy de faire adopter l'intégralité de son programme intitulé New Frontier, mais son mandat vit la création du Corps de la paix, de grands progrès dans la course à l'espace et l'adoption du Trade Expansion Act (en) qui visait notamment à faire baisser les prix des biens de consommation. Kennedy soutint également avec force de mesures le Mouvement des droits civiques, et après sa mort, son projet de loi sur les droits civiques fut adopté sous le nom de Civil Rights Act de 1964. Ce texte de loi permit de lutter contre la ségrégation raciale qui avait atteint son paroxysme à cette époque.

Kennedy fut assassiné en novembre 1963 alors qu'il était en visite à Dallas, au Texas. Bien que la commission Warren arriva à la conclusion que Lee Harvey Oswald avait agi seul en assassinant le président, la mort de Kennedy donna lieu à diverses théories de conspiration. Kennedy fut à la fois le premier catholique à occuper le poste de président des États-Unis et le plus jeune individu à remporter une élection présidentielle américaine. Les historiens et les politologues considèrent généralement Kennedy comme un président « supérieur à la moyenne ».

Élection présidentielle de 1960

Après avoir représenté le Massachusetts au Sénat des États-Unis de 1953 à 1960, John Fitzgerald Kennedy se présenta comme candidat à la vice-présidence lors de la convention nationale démocrate de 1956 mais termina en deuxième position. La même année, le président républicain Dwight D. Eisenhower fut réélu pour un second mandat face à son adversaire démocrate Adlai Stevenson, et Kennedy mit à profit les années suivantes pour préparer sa candidature à l'élection présidentielle de 1960[1]. Il se lança officiellement dans la course à la présidence le . Son principal concurrent aux primaires du Parti démocrate était le sénateur du Minnesota Hubert Humphrey[2], mais celui-ci retira sa candidature après la victoire remportée sur lui par Kennedy en Virginie-Occidentale, un État à forte confession protestante[3].

À la convention nationale du mois de juillet, Kennedy décrocha la nomination de son parti dès le premier tour de scrutin, devant Stevenson et le sénateur du Texas Lyndon B. Johnson[2]. Kennedy désigna Johnson comme colistier, malgré l’opposition d’un grand nombre de délégués libéraux et de sa propre équipe de campagne, dont son frère Robert Kennedy[4]. Le candidat démocrate pensait que la présence de Johnson sur le ticket rassurerait les électeurs du Sud et que ce dernier pourrait, en cas de victoire, constituer un intermédiaire précieux avec le Sénat[2].

De son côté, Nixon n’eut aucune difficulté à décrocher la nomination du Parti républicain. Il remporta aisément les primaires et obtint la quasi-totalité des votes des délégués à la convention nationale du parti. Il désigna Henry Cabot Lodge, Jr., ambassadeur des États-Unis aux Nations unies, pour figurer avec lui sur le ticket présidentiel[3]. Les deux candidats au poste suprême voyagèrent énormément au cours de la campagne. Ne voulant considérer aucun État comme « perdu d’avance », Nixon décida de faire campagne dans tout le pays alors que Kennedy se focalisa surtout sur les États rassemblant le plus de grands électeurs[3]. Ce dernier comptait beaucoup sur le fort ancrage de Johnson dans le Sud pour remporter une élection qui s’annonçait extrêmement serrée[5]. Sur le plan idéologique, Kennedy et Nixon s'accordèrent sur la poursuite du New Deal et de la politique d'endiguement dans le cadre de la guerre froide[6]. Les débats portèrent essentiellement sur la relance de l’économie, la religion catholique de Kennedy, la situation à Cuba et un possible retard des États-Unis vis-à-vis de l’URSS en matière de technologie de missiles et de course à l’espace[5].

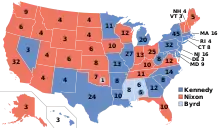

Le , jour des résultats, Kennedy battit Nixon dans une des élections présidentielles américaines les plus serrées du XXe siècle[7]. Le candidat démocrate ne l’emporta au vote populaire que de 120 000 voix sur un total record de 68,8 millions de votes exprimés[3]. Son avance au collège électoral était plus confortable avec 303 votes de grands électeurs contre 219 pour Nixon[7]. Lors des élections législatives qui se déroulèrent à la même période, les démocrates conservèrent une large majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. À 43 ans, Kennedy devint à ce jour le plus jeune président élu[8], le premier président né au XXe siècle[9],[10] et le premier président catholique[11].

Investiture

Kennedy fut investi en tant que 35e président des États-Unis le à midi, sous l'autorité du juge en chef Earl Warren[12]. Lors de son discours inaugural, il indiqua la nécessité que tous les Américains soient des citoyens actifs en prononçant la phrase restée célèbre : « ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais bien ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Il adressa également un message à toutes les nations du monde en leur montrant l'importance de s'unir face à ce qu'il appela « les ennemies naturelles de l'Homme : la tyrannie, la pauvreté, la maladie et la guerre »[13]. Il ajouta :

« Tout ceci ne se fera pas durant les cent premiers jours. Cela ne se fera pas non plus durant les mille premiers jours, ni durant ce mandat, ni même peut-être de notre vivant sur cette planète. Mais nous allons le commencer. »

En conclusion de son discours, il parla de son désir d'une plus grande coopération internationale :

« Finalement, que vous soyez citoyens américains ou citoyens du monde, demandez-nous la même force et les mêmes sacrifices que ceux que nous vous demandons de consentir[13]. »

Ce discours visait à montrer que Kennedy était confiant dans ses capacités et dans celles de son cabinet à proposer un ensemble de mesures historiques tant sur le plan de la politique intérieure que sur le plan des affaires étrangères. Le contraste entre cette vision optimiste et les pressions exercées par la gestion des affaires courantes serait une des principales raisons des tensions durant les premières années de son cabinet[14].

Composition du gouvernement

L'arrivée de Kennedy à la Maison-Blanche fit souffler un vent nouveau sur les structures pyramidales de prise de décisions de son prédécesseur, le général Dwight D. Eisenhower. Les anciennes méthodes furent très vite abandonnées[15] au profit d'une organisation « en forme de roue », que Kennedy affectionnait tout particulièrement, dans laquelle tous les rayons menaient au président. Ce rôle très central du président permis une prise de décision plus rapide dans un contexte mondial agité. Il choisit de nommer des personnes aux expériences variées pour servir dans son cabinet. « Nous pouvons apprendre notre boulot ensemble » exposa-t-il au moment d'énoncer les noms des membres de son cabinet[16].

Au cours de la période qui sépara l'élection présidentielle de 1960 et le début de son mandat en , Kennedy s'attacha à sélectionner un personnel efficace pour la future administration. Il décida de conserver J. Edgar Hoover comme directeur du Federal Bureau of Investigation et Allen Dulles comme directeur de la Central Intelligence Agency. Douglas Dillon, un républicain qui avait servi comme sous-secrétaire d'État dans l'administration Eisenhower, fut nommé secrétaire du Trésor. Kennedy compensa la nomination de Dillon, relativement conservateur, en désignant des démocrates libéraux pour occuper deux autres postes économiques importants : David E. Bell devint directeur du Bureau de la gestion et du budget et Walter Heller président du Conseil des conseillers économiques. Robert McNamara, l'un des dirigeants de la Ford Motor Company, fut désigné comme secrétaire à la Défense. Résistant aux pressions des libéraux qui souhaitaient la nomination d'Adlai Stevenson au poste de secrétaire d'État, Kennedy fit appel à Dean Rusk, un ancien fonctionnaire de l'administration Truman, pour diriger ce département. Stevenson accepta finalement d'être nommé ambassadeur aux Nations unies[17]. Le frère de Kennedy, Robert F. Kennedy, fut nommé en tant que procureur général, ce qui déclencha des accusations de népotisme[18]. Il fut couramment désigné comme étant « l'assistant du président » en raison de sa forte influence sur John F. Kennedy[19]. McNamara et Dillon se révélèrent également comme des conseillers importants au sein du cabinet[20].

Même si le cabinet demeurait un organe essentiel dans les prises de décision, Kennedy s'appuya aussi beaucoup sur les employés du bureau exécutif du président. Kennedy, contrairement à Eisenhower, n'avait pas de chef de cabinet et préférait s'appuyer sur un petit nombre de hauts fonctionnaires, comme le secrétaire aux nominations Kenneth O'Donnell[21]. Le conseiller à la sécurité nationale McGeorge Bundy fut le conseiller le plus influent en matière de politique étrangère, éclipsant le secrétaire d'État Rusk[22]. Ted Sorensen était quant à lui très impliqué sur les questions intérieures et fut également l'auteur de la plupart des discours de Kennedy[23]. Les autres conseillers ou membres influents du personnel étaient Larry O'Brien, Arthur M. Schlesinger Jr., le porte-parole Pierre Salinger, le général Maxwell Taylor et William Averell Harriman[24],[25]. Kennedy maintint des relations cordiales avec le vice-président Lyndon B. Johnson qui eut sa part de travail dans les questions relatives aux droits civiques et à la politique spatiale, mais ce dernier ne fut pas un vice-président très influent[26].

| Cabinet Kennedy | ||

| Fonction | Nom | Dates |

| Président | John F. Kennedy | 1961-1963 |

| Vice-président | Lyndon B. Johnson | 1961-1963 |

| Secrétaire d'État | Dean Rusk | 1961-1963 |

| Secrétaire du Trésor | C. Douglas Dillon | 1961-1963 |

| Secrétaire à la Défense | Robert McNamara | 1961-1963 |

| Procureur général | Robert F. Kennedy | 1961-1963 |

| Postmaster General | J. Edward Day | 1961-1963 |

| John A. Gronouski | 1963 | |

| Secrétaire à l'Intérieur | Stewart Lee Udall | 1961-1963 |

| Secrétaire à l'Agriculture | Orville Freeman | 1961-1963 |

| Secrétaire du Commerce | Luther H. Hodges | 1961-1963 |

| Secrétaire au Travail | Arthur Goldberg | 1961-1962 |

| W. Willard Wirtz | 1962-1963 | |

| Secrétaire à la Santé, à l'Éducation et aux services sociaux | Abraham A. Ribicoff | 1961-1963 |

| Anthony J. Celebrezze | 1962-1963 | |

Nominations judiciaires

Kennedy nomma deux candidats pour siéger à la Cour suprême des États-Unis. Après la démission de Charles Evans Whittaker au début de l'année 1962, le président demanda à son frère, le procureur général Robert Kennedy, de dresser une liste de successeurs potentiels. Celui-ci proposa les noms du sous-procureur général Byron White, du secrétaire au Travail Arthur Goldberg, du juge fédéral William H. Hastie, du professeur de droit Paul A. Freund et de deux juges issus de cours suprêmes étatiques. Kennedy réduisit son choix à Goldberg et White et désigna finalement ce dernier, qui fut rapidement confirmé par le Sénat. Une deuxième vacance survint au cours de l'année 1962 après le départ à la retraite de Felix Frankfurter. Kennedy nomma alors Goldberg qui emporta là encore la confirmation du Sénat. Goldberg démissionna en 1965 pour servir comme ambassadeur des États-Unis aux Nations unies, mais White resta en fonctions jusqu'en 1993 et fut généralement considéré comme un juge d’obédience centriste[27]. En plus de ses deux nominations pour la Cour suprême, Kennedy nomma 130 personnes dans les cours fédérales, notamment en raison de la création de nouveaux postes de juges fédéraux en 1961[28]. Parmi ses individus figurait Thurgood Marshall qui fut ensuite nommé à la Cour suprême en 1967[29].

Politique intérieure

La « nouvelle frontière »

Kennedy donna à sa politique intérieure le nom de New Frontier (« nouvelle frontière ») qui regroupait un ensemble de mesures concernant par exemple l'assistance médicale aux personnes âgées, une augmentation des aides fédérales dans le secteur de l'éducation et la création d’un département d'État au Logement et au Développement urbain[30]. Ce programme avait été fortement influencé par la Seconde déclaration des Droits de Franklin D. Roosevelt en 1944 ainsi que par le Fair Deal de Truman[31]. Kennedy plaidait également pour une réduction des taxes afin de stimuler l'économie. Une grande partie des mesures contenues dans le programme de Kennedy furent toutefois bloquées par une coalition regroupant les républicains et les démocrates du Sud lors des 87e et 88e congrès. En partie à cause de ses relations tendues avec le Congrès, Kennedy délaissa fortement ses ambitions en matière de politique intérieure pour se consacrer davantage aux affaires internationales[30].

La coalition conservatrice, qui contrôlait les principaux comités du Congrès et constituait la majorité des deux chambres parlementaires sous la présidence de Kennedy, avait empêché la mise en œuvre de réformes progressistes depuis la fin des années 1930[32]. Le président de la Chambre des représentants Sam Rayburn et le chef de la majorité au Sénat Mike Mansfield cherchèrent à appliquer le programme présidentiel, mais Rayburn mourut à la fin de l'année 1961 et fut remplacé par John William McCormack, qui n'avait aucune affection pour Kennedy et dont l'influence était réduite par rapport à celle des présidents des différents comités. Par ailleurs, Mansfield n'avait pas la stature de son prédécesseur, Lyndon B. Johnson, et fut incapable d'imprimer sa marque au Sénat, où régnait une relative indépendance d'esprit[33]. La courte victoire de Kennedy à l'élection de 1960, son manque de proximité avec les principaux membres du Congrès et la priorité accordée par son administration à la politique étrangère contribuèrent également à entraver l'adoption du programme New Frontier[34].

En 1961, Kennedy se concentra sur l'adoption de cinq projets de loi : l'aide fédérale pour l'éducation, l'assurance médicale pour les personnes âgées, la législation sur le logement, l'aide fédérale aux régions en difficulté et l'augmentation du salaire minimum fédéral[31]. La hausse de ce dernier à 1,25 dollar de l'heure fut adoptée au début de l'année 1961, mais un amendement inséré par le représentant Carl Vinson exempta des centaines de milliers de blanchisseurs de la loi[35]. La même année, Kennedy obtint également le passage du Area Redevelopment Act, qui accordait un financement fédéral aux régions économiquement défavorisées, et du Housing Act, qui prévoyait le versement d'une aide à la rénovation urbaine et aux logements publics ainsi que des prêts hypothécaires fédéraux à ceux qui n'étaient pas admissibles au logement social[36].

En dépit des succès obtenus en 1961, l'opposition aux programmes de Kennedy restait forte au Congrès[30]. Kennedy soumit à l'approbation des parlementaires une aide fédérale à l'éducation de 2,3 milliards de dollars, à destination des États, l'essentiel de cette aide devant être alloué aux régions avec un faible taux de revenu par habitant. Le projet de loi fut adopté au Sénat mais rejeté à la Chambre des représentants par une coalition de républicains, de démocrates du Sud et de catholiques. Le programme d'assurance maladie voulu par Kennedy, qui devait prendre en charge les frais d'hospitalisation et les soins infirmiers pour les personnes âgées, échoua au Sénat et à la Chambre des représentants en raison de l'opposition des républicains, des démocrates du Sud et de l'Association médicale américaine[37]. Un projet de loi qui devait donner naissance au département des affaires urbaines et du logement fut également repoussé par le Congrès[38].

En 1962 et 1963, Kennedy fit adopter le Manpower Development and Training Act, qui améliorait la formation professionnelle, ainsi que plusieurs projets de loi durcissant la réglementation sur les fabricants de médicaments et augmentant les prêts et subventions accordés pour la construction d'établissements d'enseignement supérieur. Une autre réussite politique majeure fut l'entrée en vigueur du Trade Expansion Act of 1962 qui donnait au président le pouvoir d'abaisser les droits de douane et de prendre des mesures contre les pays appliquant des tarifs discriminatoires[39]. Le Congrès adopta également le Community Mental Health Act qui instaurait le versement d'une aide aux centres communautaires de santé mentale. Ces établissements sanitaires offraient des services ambulatoires à la personne telles que des consultations matrimoniales ou des aides aux personnes souffrant d'alcoolisme[40]. À partir de 1963, Kennedy s'intéressa de près à la question de la pauvreté qui touchait 30 à 40 millions d'Américains, parmi lesquels un tiers était des enfants. Cette situation, documentée par des journalistes tels que Michael Harrington et Dwight Macdonald, fit forte impression sur Kennedy et, si ce dernier n'eut pas vraiment le temps de formuler des solutions concrètes, certaines des idées développées sous sa présidence influencèrent la politique de « guerre contre la pauvreté » menée par son successeur, le président Lyndon Johnson[41],[42].

Situation économique

| Année | Revenu | Dépenses | Surplus/ Déficit |

PIB | Dette en % du PIB[note 2] |

|---|---|---|---|---|---|

| 1961 | 94,4 | 97,8 | -3,3 | 547,6 | 43,5 |

| 1962 | 99,7 | 106,8 | -7,1 | 586,9 | 42,3 |

| 1963 | 106,6 | 111,3 | -4,8 | 619,3 | 41,0 |

| 1964 | 112,6 | 118,5 | -5,9 | 662,9 | 38,7 |

| Sources | [43] | [44] | [45] | ||

L’économie américaine, qui avait connu deux récessions en trois ans, et était en train d’en traverser une nouvelle au moment où Kennedy prit ses fonctions, connut un développement particulièrement rapide sous sa présidence. Malgré une inflation réduite et des taux d’intérêts peu élevés, le PIB n’avait augmenté que de 2,2 % par an en moyenne sous la présidence de Dwight Eisenhower – un pourcentage à peine plus élevé à l’époque que celui de la croissance de la population – et avait chuté de 1 % dans les douze derniers mois de son mandat. Au contraire, l’activité économique prospéra sous l’administration Kennedy du fait de la relance Kennedy-Johnson. Le PIB progressa de 5,5 % par an en moyenne du début de l’année 1961 jusqu’à la fin de l’année 1963[46] alors que l’inflation restait stable aux alentours de 1 %[47]. Le taux de chômage diminua, passant de 7 % en à 5,5 % en [48]. La production industrielle augmenta de 15 % et les ventes de véhicules automobiles de 40 % [49]. Ce taux de croissance soutenu, particulièrement profitable à l’industrie, se maintint jusqu'en 1969[46]. Kennedy mit fin aux politiques de restrictions budgétaires de son prédécesseur en introduisant un relâchement dans la politique monétaire devant conduire à une baisse des taux d’intérêts et favoriser la croissance économique du pays. Sous sa présidence, le budget initial adopté en 1961 conduisit au premier déficit qui ne soit pas dû à des causes de guerre ou à la récession, et en 1962, le budget du gouvernement atteignit pour la première fois le cap des 100 milliards de dollars[50].

En 1962, alors que le pays était en pleine expansion économique, Kennedy commença à nourrir des inquiétudes au sujet de l’inflation. Il demanda aux entreprises et aux syndicats de coopérer pour maintenir les prix le moins élevé possible, initiative qui eut d’abord un certain succès[51]. Il mit notamment en place des indicateurs élaborés par le Conseil des conseillers économiques (CEA) qui avaient pour objectif d'éviter la spirale de la hausse des salaires et des prix dans des secteurs-clés comme la fabrication de l'acier ou la construction automobile. En , Roger Blough, président de U.S. Steel, fit savoir à Kennedy que son entreprise allait augmenter les prix au-dessus du niveau recommandé par les indicateurs du CEA. L'administration Kennedy condamna publiquement Blough pour cette décision et le procureur général Robert Kennedy ordonna une enquête contre la firme. Il convainquit par ailleurs d'autres entreprises sidérurgiques de renoncer à leurs hausses de prix afin d'isoler U.S. Steel et la contraindre à annuler l’augmentation[52]. Mis à part son conflit avec U.S. Steel, le président Kennedy entretint généralement de bonnes relations avec les chefs d'entreprises par rapport à ses prédécesseurs démocrates et il n'y eut pas d'escalade dans l'application de la loi antitrust sous son administration. Cette dernière mit également en œuvre de nouvelles politiques fiscales qui visaient à encourager les investissements des entreprises[53].

Au grand regret de ses conseillers économiques qui comptaient sur une réduction des taxes, Kennedy s’engagea à équilibrer le budget peu après son entrée en fonction. En échange, le président obtenait les votes nécessaires à l’élargissement des membres du House Rules Committee visant à donner plus de pouvoir aux démocrates et mener ainsi à bien l’agenda législatif[54]. Toutefois, en 1962, à l’issue d’un bref marasme économique, Kennedy se montra de nouveau partisan d’un plan de relance de la croissance via la réduction des taxes[55], soutenu en ce sens par Walter Heller, le président du CEA[56]. Kennedy pensait en effet qu'un allègement des impôts encouragerait la demande des consommateurs et entraînerait donc une augmentation de la croissance économique, une baisse du taux de chômage et une augmentation des recettes fédérales[57]. Le soutien de Kennedy au plan de réduction d'impôts montra son adhésion au keynésianisme, en recourant à des dépenses temporairement déficitaires afin de favoriser la croissance économique. À la grande déception des libéraux comme John Kenneth Galbraith, l'adoption du plan de baisse des impôts détourna l'attention de l'administration Kennedy d'autres postes de dépenses intérieures, en particulier le projet de mise en œuvre d'un programme d'assurance-vieillesse[58].

En , le président proposa au Congrès une importante réforme fiscale, caractérisée par une réduction des taux d’imposition de la tranche allant de 20 à 90 % à une fourchette plus modérée de 14 à 65 %, ainsi que par une baisse du taux d’imposition sur les sociétés de 52 à 47 %. Kennedy ajouta que le taux supérieur serait fixé à 70 % pour les personnes à revenus élevés n’ayant pas fait l’objet de retenues fiscales[59]. Au total, ce dégrèvement devait alléger les impôts sur le revenu d'environ 10 milliards de dollars et ceux sur les sociétés d'environ 3,5 milliards de dollars. La réforme contenait également des dispositions visant à réduire les déductions détaillées et des dispositifs d'aide pour les personnes âgées et les handicapés. Les républicains et de nombreux démocrates du Sud s'opposèrent au projet de loi, plaidant pour des réductions simultanées des dépenses, mais le débat se poursuivit tout au long de l'année 1963[60]. Le , deux mois après la mort de Kennedy, le Congrès adopta le Revenue Act of 1964 qui limitait le taux supérieur individuel à 70 % et le taux supérieur pour les sociétés à 48 %[61].

Politique monétaire

Si la politique monétaire revient à la Réserve fédérale des États-Unis, Kennedy dispose bien d'un sous-secrétaire au Trésor chargé des affaires monétaires, Robert Roosa. Ce dernier met en place plusieurs plans d'action pour résoudre le problème du dollar glut, qui fait fondre les réserves d'or du pays et, ainsi, mettent en danger la base sur laquelle les accords de Bretton Woods reposent. Il crée les bons Roosa, qui permettent de retirer quelques milliards de dollars américains des marchés européens, ainsi que les droits de tirage spéciaux en coopération avec le Fonds monétaire international. Cette politique n'est pas un succès, et le stock d'or américain continue de se réduire, conduisant en 1971 à la suspension des accords de Bretton Woods[62].

Début de mandat

La fin particulièrement agitée de la discrimination raciale d’État fut l’une des grandes affaires de la politique intérieure américaine des années 1960. Les lois ségrégationnistes Jim Crow étaient alors toujours en vigueur dans le Sud profond[63]. La Cour suprême des États-Unis, par l’arrêt Brown v. Board of Education de 1954, avait déclaré inconstitutionnelle la ségrégation raciale dans les écoles publiques. Cependant, de nombreuses écoles, en particulier dans les États du Sud, ne respectèrent pas cette décision. De la même manière, la Cour suprême avait étendu cette interdiction à d’autres établissements et services publics (autobus, restaurants, théâtres, salles d’audience, bains, plages) mais la ségrégation continuait à persister[64].

Kennedy était favorable à la déségrégation et à d'autres revendications de la communauté afro-américaine, mais il n'accorda pas une grande priorité au mouvement des droits civiques, surtout avant 1963[65]. Au cours de la campagne présidentielle de 1960, il téléphona néanmoins à Coretta Scott King, la femme du révérend Martin Luther King, qui purgeait une peine de prison pour avoir essayé de pénétrer à l’intérieur d’un restaurant. Robert Kennedy contacta le gouverneur de la Géorgie, Ernest Vandiver, et obtint la libération de King, ce qui poussa de nombreux Noirs à soutenir la candidature de son frère[64].

Lors de son arrivée au pouvoir en 1961, Kennedy reporta la promesse d’une législation spécifique aux droits civiques qu’il avait faite lors de sa campagne, l’appareil législatif du Congrès étant solidement tenu par les démocrates du Sud pour la plupart favorables à la ségrégation. Durant la première année de sa présidence, Kennedy nomma un grand nombre de Noirs à des postes gouvernementaux, avec notamment la nomination en mai du procureur Thurgood Marshall en tant que juge fédéral[66]. Le , il créa une « Commission présidentielle pour l’égalité d’accès à l’emploi » (President's Committee on Equal Employment Opportunity) pour enquêter sur la discrimination à l'embauche et étendre l'action du ministère de la Justice dans le domaine des droits de vote[65].

À l’occasion de son premier discours sur l’état de l’Union, en , le président Kennedy déclara : « le déni des droits constitutionnels de certains de nos concitoyens sur le critère de la race – que ce soit aux urnes ou ailleurs – perturbe la conscience nationale et nous soumet à la critique de l’opinion mondiale selon laquelle notre démocratie n’est pas à la hauteur de la haute promesse de notre héritage »[67]. Kennedy prit néanmoins ses distances avec le mouvement populaire en faveur des droits civiques car il pensait que celui-ci provoquerait la colère de nombreux Blancs du Sud et rendrait plus difficile l’adoption des lois qu’il envisageait de faire voter au Congrès, y compris celles de son programme contre la pauvreté[68].

L’attention de Kennedy fut rapidement monopolisée dès le début de son mandat par les événements de la guerre froide, le fiasco de la baie des Cochons et la situation en Asie du Sud-Est. Comme l’expliqua son frère Robert, la priorité de l’administration était à ce moment de « garder le président hors de ce désordre des droits civiques ». Les militants du mouvement, surtout ceux qui se trouvaient en terrain hostile dans le Sud, considéraient Kennedy comme un homme tiède, en particulier dans le cas des Freedom Riders qui organisaient des voyages en autobus dans le Sud et qui furent victimes à plusieurs reprises de violences commises par la population blanche, notamment par les forces de l’ordre. Kennedy assigna des marshals fédéraux à la protection des Freedom Riders plutôt que de faire appel à l’armée ou aux agents du FBI qui se montraient souvent peu coopératifs[29].

Robert Kennedy, s’exprimant au nom du président, exhorta les Freedom Riders à « quitter leurs autobus et à laisser les tribunaux régler la question de manière pacifique »[69]. Kennedy craignait en effet que l’envoi de troupes fédérales dans le Sud ne réveille les « détestables souvenirs de la Reconstruction » ayant suivi la guerre de Sécession parmi les Blancs conservateurs[29]. Déçu par les prises de position de Kennedy au sujet de la ségrégation, Martin Luther King et ses associés produisirent en 1962 un document appelant le président à marcher dans les pas d’Abraham Lincoln en publiant un ordre exécutif qui ressemblerait à une « deuxième proclamation d’émancipation » et marquerait un progrès significatif dans la lutte pour les droits civiques. Kennedy refusa de donner suite à la démarche[70].

En , James Meredith, un jeune homme de couleur, s’inscrivit à l’université du Mississippi mais se vit refuser l'accès à l'établissement. Le procureur général Robert Kennedy réagit en envoyant sur place 400 marshals fédéraux tandis que le président Kennedy décida à contrecœur de dépêcher sur place 3 000 soldats après que la situation sur le campus eût dégénéré[71]. Les émeutes d’Ole Miss firent deux morts et des douzaines de blessés mais Meredith parvint finalement à assister aux cours. Kennedy regretta de ne pas avoir envoyé de troupes plus tôt et commença à douter de l'existence des prétendus « maux de la Reconstruction »[29]. Derrière l’instigation des émeutes d’Ole Miss et d’un certain nombre d’événements à caractère racial se trouvait le Ku Klux Klan[72]. Le , Kennedy publia un ordre exécutif qui prohibait la discrimination raciale dans les logements subventionnés par le gouvernement fédéral ou les installations dites « connexes »[73].

Abolition de la taxe de scrutin

- Taxe de scrutin

- Taxe de scrutin cumulative (les taxes de scrutin manquées des précédentes années devaient également être versées pour voter)

- Pas de taxe de scrutin

Sensible aux critiques dont l’administration faisait l’objet en protégeant les droits constitutionnels des minorités devant les urnes, Robert Kennedy, au début de l’année 1962, encouragea son frère à faire pression sur le Congrès afin que celui-ci prenne des mesures. Le président, plutôt que d’initier une réglementation exhaustive, appuya une proposition visant à interdire aux États, par voie d’amendement constitutionnel, de conditionner le droit de vote aux élections fédérales au paiement d’une taxe de scrutin ou à d’autres taxes de ce genre. L’amendement constitutionnel représentait pour lui le meilleur moyen d’éviter une obstruction, car l’affirmation selon laquelle l’abolition de la taxe de scrutin à l’échelle fédérale était inconstitutionnelle était un argument discutable que l’opposition ne serait pas facilement en mesure de défendre. Pourtant, certains libéraux s’opposèrent à l’action de Kennedy, estimant qu’un amendement ne valait pas une législation en bonne et due forme[74]. Plusieurs groupes de défense des droits civiques se montrèrent également hostiles au principe de l’amendement, considérant que ce dernier « fournirait un précédent immuable pour dériver toute nouvelle législation sur les droits civiques à une procédure d’amendement »[75].

La taxe de scrutin était l’une des nombreuses lois promulguées par les États du Sud conçues pour marginaliser autant que possible les citoyens noirs de la vie politique sans violer pour autant le quinzième amendement de la Constitution, qui interdisait de nier le droit de vote d’une personne « sur la base de sa race, sa couleur de peau, ou sa condition antérieure de servitude »[76]. La taxe de scrutin fut supprimée dans certains États au milieu du XIXe siècle mais survécut en 1937 à une contestation judiciaire devant la Cour suprême qui, dans l’arrêt Breedlove v. Suttles, statua à l’unanimité que « voter est un privilège dévolu non pas aux États-Unis mais à l’État seul, qui est libre d’imposer les conditions qu’il juge approprié sous réserve des limites fixées par les quinzième et dix-neuvième amendements et par les dispositions relatives de la Constitution fédérale »[77]. Un amendement constitutionnel interdisant l’imposition d’une taxe de scrutin aux élections fédérales, initialement proposé par le sénateur de Floride Spessard Holland[78], fut adopté par le Congrès en et envoyé aux États pour ratification. Il fut signé le par le nombre minimal d’États requis (38), devant ainsi le vingt-quatrième amendement de la Constitution des États-Unis[79].

1963

Au printemps 1963, devant la multiplication des affrontements sur fond de droits civiques, Robert Kennedy et Ted Sorensen encouragèrent le président à prendre l’initiative sur le front législatif[80]. Le , le président Kennedy dut s’impliquer personnellement lorsque le gouverneur de l’Alabama, George Wallace, fit fermer les portes de l’université de l’État pour empêcher l’arrivée de deux étudiants afro-américains, Vivian Malone et James Hood. Wallace ne consentit à partir qu’à la suite de l’intervention du procureur général adjoint Nicholas Katzenbach et de la garde nationale de l’Alabama, qui venait d’être fédéralisée sur ordre du président. Dans la soirée, Kennedy prononça à la télévision et à la radio un important discours sur les droits civiques, dans lequel il se montra favorable à une législation qui garantirait l’égalité d’accès aux écoles publiques, l’égalité devant la justice ainsi qu’une meilleure protection des droits de vote des Afro-Américains[81],[82].

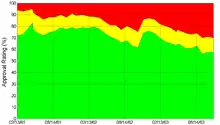

Dans les heures qui suivirent cette déclaration, un des responsables de la NAACP (association nationale pour la promotion des gens de couleur), Medgar Evers, fut assassiné devant son domicile de Jackson dans le Mississippi[83]. Le soutien apporté par Kennedy au mouvement des droits civiques lui coûta le Sud : en , des sondages Gallup montrèrent que son taux d'approbation était de 44 % dans le Sud, alors qu'il était de 62 % au niveau national[84]. Comme l’avait prévu Kennedy, en réaction à son discours de la veille, le leader de la majorité à la Chambre, Carl Albert, l’informa que la loi destinée à combattre la pauvreté dans la région des Appalaches, pour laquelle il se battait depuis deux ans, venait d’être rejetée par le Congrès en raison de l’opposition des démocrates du Sud et des républicains[85].

Plus de 250 000 personnes, principalement des Afro-Américains, se rassemblèrent à Washington pour participer à la marche pour l'emploi et la liberté le . Kennedy était opposé à l’organisation de cette marche car il craignait que cela affecte les perspectives des projets de lois en faveur des droits civiques encore en suspens au Congrès[86]. Ces craintes s’accentuèrent juste avant le début de la marche lorsque le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, présenta à l’administration des allégations selon lesquelles certains conseillers proches de Martin Luther King, comme Jack O’Dell et Stanley Levison, étaient des communistes. Le président et son frère Robert eurent une entrevue avec King à la mi-juin et le pressèrent vivement de couper les ponts avec O’Dell et Levison[87]. King ignora l’avertissement et Robert Kennedy rédigea en une directive écrite autorisant le FBI à mettre sur écoute le révérend King ainsi que certains leaders de la Southern Christian Leadership Conference, l’organisation politique de King[88]. Le président précisa par écrit que les écoutes téléphoniques ne devaient être effectuées qu’« à titre d’essai, pendant un mois environ », mais Hoover interpréta librement la consigne de manière que ses hommes puissent s’immiscer dans la vie privée de King à la recherche d’éléments probants[89]. Les écoutes se poursuivirent jusqu’en et furent révélées en 1968[87].

Le département de la Justice, chargé de coordonner l’implication du gouvernement fédéral dans l’organisation de la marche prévue pour le versa plusieurs centaines de milliers de dollars aux sponsors de la marche, parmi lesquels la NAACP et la Southern Christian Leadership Conference. Afin de préserver le caractère pacifique de l’événement, les organisateurs et le président lui-même rédigèrent des discours inflammatoires et collaborèrent sur tous les aspects relatifs aux horaires et aux lieux ; plusieurs milliers de soldats furent également déployés. Kennedy visionna le discours de King à la télévision et fut très impressionné. La marche fut considérée comme un « triomphe de protestation contrôlée » et il n’y eut aucune arrestation relative à la manifestation. Les principaux responsables de la marche furent reçus peu après à la Maison-Blanche par le président Kennedy pour une séance photo. Kennedy sentit que le succès de la marche représentait pour lui un atout considérable et maximisait ses chances de voir son projet de loi sur les droits civiques adopté par le Congrès[90].

Cependant, en dépit du retentissement immense de la marche du , le combat pour les droits civiques était loin d’être terminé. Trois semaines plus tard, le dimanche , une bombe explosa à l’église baptiste de la 16e rue à Birmingham, tuant quatre enfants afro-américains. Plus tard dans la journée, deux autres enfants noirs furent abattus lors des troubles qui suivirent cet attentat[91]. Face à ce climat de violence résurgente, la loi sur les droits civiques subit des modifications radicales qui mettaient gravement en danger ses possibilités d’adoption. Le président, scandalisé, convoqua les principaux représentants du Congrès à la Maison-Blanche et, dès le lendemain, le projet de loi initial, dépourvu de toute modification, avait rassemblé suffisamment de votes pour être avalisé à la Chambre[92]. Fort du soutien des républicains, le sénateur Everett Dirksen promit que le Sénat ne ferait pas obstruction au passage du texte. Le de l’année suivante, avec la signature par le président Lyndon Johnson du Civil Rights Act de 1964, les garanties que Kennedy avait accordées à la communauté afro-américaine dans son discours de devenaient loi fédérale[93].

Politique spatiale

À la suite de la mise en orbite par les Soviétiques de Spoutnik 1, le premier satellite terrestre artificiel, la NASA avait proposé d'effectuer un atterrissage lunaire habité pour le début des années 1970[94]. Le financement du programme habité, connu sous le nom de programme Apollo, était initialement incertain car Eisenhower était partagé à l'idée d'envoyer des hommes dans l'espace[95]. Au début de sa présidence, Kennedy était sur le point de démanteler le programme spatial habité mais il reporta finalement sa décision par respect pour Johnson, qui avait été un fervent partisan du programme spatial au Sénat[96].

Aux côtés de Jerome Wiesner, Johnson joua un rôle crucial dans la politique spatiale de l'administration. Sur le conseil de son vice-président, Kennedy nomma James E. Webb à la tête de la NASA[97]. En , le cosmonaute soviétique Youri Gagarine devint la première personne à voler dans l'espace, ce qui fit craindre aux Américains d'être devancés dans la compétition technologique par l'URSS[98]. Moins d'un mois plus tard, Alan Shepard devint à son tour le premier Américain à voyager dans l'espace, renforçant la confiance de Kennedy envers la NASA[99].

Après le vol de Gagarine et l'échec du débarquement de la baie des Cochons, Kennedy se sentit contraint de réagir face à l'affaiblissement du prestige américain. Il demanda à Johnson d'explorer la possibilité de battre les Soviétiques dans la course à la Lune. Bien que préoccupé par le coût d'un tel programme, Kennedy prit acte de la recommandation de Johnson selon laquelle les États-Unis feraient de l'atterrissage lunaire habité l'objectif principal du programme spatial américain[99]. Dans un discours prononcé le , le président déclara :

« […] Je pense que notre nation devrait s'engager à atteindre, avant la fin de cette décennie, ce but de faire atterrir un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf sur Terre. Ainsi, il n'existera pas, au cours de cette période, de projet spatial qui soit plus impressionnant aux yeux du monde ni plus important en termes d'exploration spatiale à longue distance, ni aucun projet qui sera à ce point difficile ou onéreux à accomplir[100]. »

Les sondages Gallup révélèrent qu'un grand nombre d'Américains étaient sceptiques sur la nécessité du programme Apollo, mais le Congrès y était à cette date largement favorable et il approuva une augmentation importante des moyens financiers alloués à la NASA. En , John Glenn devint le premier Américain à effectuer un vol en orbite autour de la Terre, et d' à un vaisseau sans pilote fut envoyé au-delà de Vénus dans le cadre du programme Mariner. Certains membres du Congrès souhaitaient que le budget accordé à la NASA fût affecté à d'autres programmes mais Kennedy et Johnson restèrent attachés à l'idée d'une mission lunaire. Le , des astronautes américains foulèrent pour la première fois le sol de la Lune[101].

Statut des femmes

Le , Kennedy signa un ordre exécutif donnant naissance à la « commission présidentielle pour le statut des femmes », qui se voyait investie d'un rôle de conseil auprès du président[102]. L’ex-Première dame Eleanor Roosevelt dirigea les travaux de la commission jusqu’à sa mort en 1962. Le rapport final de la commission, intitulé American Women, fut publié en . Le rapport dressait un constat des discriminations juridiques et culturelles auxquelles étaient confrontées les femmes en Amérique et formulait un certain nombre de recommandations pour y apporter du changement[103]. La création de cette commission et son caractère public encouragea le Congrès à examiner divers projets de loi relatifs à la condition des femmes. Parmi eux figurait l’Equal Pay Act of 1963 (ou loi sur l’égalité de rémunération), un amendement du Fair Labor Standards Act qui visait à abolir la disparité salariale fondée sur le sexe, et que Kennedy ratifia le [104]. L'impact de cette loi fut toutefois limité puisque cette dernière ne concernait que les tâches effectuées à travail égal à celui des hommes, et seulement sept millions de femmes purent en bénéficier. Par ailleurs, contrairement à ce qui s'était passé sous Eisenhower, aucune femme ne fut admise au gouvernement sous la présidence de Kennedy[105].

Relations avec les populations amérindiennes

La construction du barrage de Kinzua, en Pennsylvanie, noya sous les eaux plus de 4 000 hectares de terrain appartenant à la tribu des Sénécas, que ces derniers s’étaient vus attribuer par le traité de Canandaigua en 1794. 600 d’entre eux furent contraints de s’installer à Salamanca, dans l’État de New York. L’Union américaine pour les libertés civiles demanda à Kennedy de mettre fin au chantier, mais le président refusa, invoquant un besoin urgent de faire face aux inondations. Il s'inquiéta néanmoins de la détresse des Sénécas et ordonna aux organismes gouvernementaux de tout faire pour que leur déplacement s'effectue dans les meilleures conditions possibles[106],[107].

Crime organisé

La question du crime organisé commença à retenir l'attention du pays dans les années 1950, notamment grâce aux enquêtes menées par le comité du sénateur John L. McClellan. Aussi bien John que Robert Kennedy avaient participé aux réunions de ce comité et, en 1960, Robert Kennedy avait publié le livre The Enemy Within qui traitait de l'influence du crime organisé dans les entreprises et les syndicats. Sous l'impulsion du procureur général, l'administration Kennedy recentra le département de la Justice, le FBI et l'Internal Revenue Service dans la lutte contre le crime organisé. En outre, le président fit adopter par le Congrès cinq projets de loi qui intensifiaient la lutte contre le racket et instauraient de nouvelles réglementations sur les jeux d'argent et la circulation des armes à feu. Le gouvernement fédéral décida également de sévir contre les principaux chefs de la Mafia américaine tels que Carlos Marcello ou Joey Aiuppa : Marcello fut expulsé au Guatemala alors qu'Aiuppa fut condamné pour avoir violé la loi de 1918 relative aux oiseaux migrateurs. La principale cible du procureur général était peut-être Jimmy Hoffa, le chef des Teamsters, le syndicat des conducteurs routiers américains. L'équipe du département de la Justice chargée du dossier Hoffa obtint finalement la condamnation d'une centaine de syndicalistes, y compris Hoffa, qui fut reconnu coupable de subornation du jury et de fraude des fonds de pension[108].

Agriculture

Kennedy s'intéressait relativement peu aux questions agricoles, mais il souhaitait remédier à la surproduction, augmenter les revenus des agriculteurs et procéder à une réduction des dépenses fédérales dans le domaine de l'agriculture. En la personne du secrétaire à l'Agriculture Orville Freeman, l'administration Kennedy tenta de limiter la production des agriculteurs mais ses initiatives furent en grande partie rejetées par le Congrès. Afin d'accroître la demande en produits agricoles locaux et venir en aide aux plus démunis, Kennedy lança à titre d'expérimentation le Food Stamp Program (« Programme de bons alimentaires ») et renforça le programme fédéral sur les repas scolaires[109].

Politique étrangère

La politique étrangère de Kennedy fut dominée par les tensions américaines avec l'Union soviétique, qui se manifestaient par des luttes interposées dans le cadre de la guerre froide. À l'instar de ses prédécesseurs, Kennedy adopta la politique d'endiguement qui visait à arrêter la propagation du communisme[110]. La politique New Look (« Nouveau regard ») du président Eisenhower avait mis l'accent sur l'utilisation des armes nucléaires pour dissuader une éventuelle agression soviétique. Redoutant la possibilité d'un conflit nucléaire mondial, Kennedy mit en place une nouvelle stratégie dite de « riposte graduée ». Cette doctrine reposait sur l'utilisation d'armes conventionnelles pour atteindre des objectifs limités. Dans le cadre de cette politique, Kennedy renforça les forces d'opérations spéciales des États-Unis, des unités militaires d'élite capables d'intervenir dans différents conflits. Kennedy espérait que la stratégie de riposte graduée permettrait aux États-Unis de contrer l'influence soviétique sans avoir recours à la guerre[111]. L'historien André Kaspi écrit :

« Somme toute, la doctrine de la riposte graduée est un instrument de dialogue entre les deux Supergrands. Elle répond au désir, profond et permanent, de Kennedy d'introduire de la rationalité dans les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il faut éviter les erreurs de calcul, les miscalculations qui provoquent la plupart des guerres. Puisque la troisième guerre mondiale conduira à la destruction de la planète, le devoir d'un Supergrand est de ne rien faire qui puisse provoquer l'autre[112]. »

Dans le même temps, Kennedy ordonna une augmentation massive de l'arsenal nucléaire pour asseoir la supériorité américaine dans ce domaine vis-à-vis de l'URSS[110]. Soucieux d'accroître le potentiel militaire des États-Unis, il mit de côté la question des déficits budgétaires engendrés par la hausse des dépenses militaires, qui avait fortement préoccupé Eisenhower en son temps[113]. Le budget de la Défense passa de 47,5 milliards de dollars en 1961 à 54,1 milliards en 1964[114]. Sur la même période, le nombre d'armes nucléaires détenues par les États-Unis et celui des bombardiers B-52 nécessaires à leur transport augmentèrent de 50 %, et le nombre de missiles balistiques intercontinentaux fut porté de 64 à 424 unités. Kennedy autorisa également la construction de 23 sous-marins équipés chacun de 16 missiles Polaris et encouragea l'aménagement d'abris antiatomiques dans les villes en vue d'une éventuelle guerre nucléaire[115]. Son administration enraya par ailleurs la baisse des effectifs de l'armée qui atteignirent 2 700 000 hommes en 1963, soit 500 000 de plus qu'en 1960[116].

Débarquement de la baie des Cochons

Fulgencio Batista, un dictateur cubain ami des États-Unis, avait été contraint de quitter ses fonctions en 1959 à la suite de la révolution cubaine. Beaucoup d'Américains, y compris Kennedy lui-même, avaient d'abord espéré que le successeur de Batista, Fidel Castro, entamerait des réformes démocratiques. Ces espoirs furent cependant très vite déçus : à la fin de l'année 1960, Castro embrassa le marxisme, confisqua les propriétés américaines et accepta l'aide de l'Union soviétique[117]. L'administration Eisenhower conçut un plan pour renverser le régime de Castro en débarquant à Cuba une force d'insurrection contre-révolutionnaire composée d'exilés cubains anti-castristes, entraînés par les Américains[118],[119] et commandés par des paramilitaires de la CIA[120]. Lors de sa campagne, Kennedy s'était montré partisan d'une ligne dure envers Castro et il approuva le plan élaboré par l'administration Eisenhower, malgré sa réticence à attiser les tensions avec l'Union soviétique[121]. Quelques conseillers influents en matière de politique étrangère, dont Schlesinger, le sous-secrétaire d'État Chester Bowles et l'ancien secrétaire d'État Dean Acheson s'opposèrent à l'opération, alors que Bundy, McNamara et les chefs d'état-major interarmées y étaient au contraire favorables[122].

Le , Kennedy donna son feu vert à l'opération : 1 500 Cubains de la « brigade 2506 », entraînée par les Américains, débarquèrent sur l'île dans le lieu dit de la baie des Cochons[123]. L'administration Kennedy avait espéré que l'invasion déclencherait un soulèvement populaire contre Castro, mais rien de tel ne se produisit et le débarquement tourna rapidement au fiasco[124]. Le plan initial prévoyait une intervention de l'aviation américaine en soutien aux forces terrestres mais Kennedy refusa d'autoriser les frappes afin de ne pas exposer au grand jour l'implication des États-Unis dans cette affaire. Cependant, l'URSS, Cuba et la communauté internationale accusèrent unanimement les États-Unis d'être à l'origine de l'attaque[125]. Le directeur de la CIA, Allen Dulles, déclara plus tard que lui et les responsables de l'opération croyaient que le président autoriserait toutes les actions nécessaires au succès une fois les troupes au sol[123]. Le , les envahisseurs furent tous capturés ou tués par le gouvernement cubain et Kennedy fut contraint de négocier la libération des 1 189 survivants. Vingt mois plus tard, Cuba relâcha les prisonniers en échange d'une aide de 53 millions de dollars en nourriture et en médicaments[126].

Selon son biographe Richard Reeves, Kennedy se concentra davantage sur les répercussions politiques du projet d'invasion plutôt que sur les considérations militaires. L'échec du débarquement connut un tel retentissement que Kennedy fut convaincu que le plan avait été organisé de manière à le placer délibérément en mauvaise posture[127]. Il assuma cependant la responsabilité du désastre, déclarant : « nous avons pris un gros coup de pied dans la jambe et l'avons mérité, mais peut-être que nous allons apprendre quelque chose »[128]. Ce geste fut vivement apprécié aux États-Unis et la popularité de Kennedy s'améliora fortement au lendemain de l'invasion de la baie des Cochons. Le dénouement de l'opération endommagea toutefois sa réputation sur la scène internationale et accrut les tensions avec l'Union soviétique[129]. À la suite de cet échec, l'administration Kennedy mit en place un embargo sur les importations cubaines, favorisa l'exclusion de Cuba de l'Organisation des États américains et continua de chercher à renverser Castro à travers le « projet cubain » de la CIA[130]. Kennedy limogea également Dulles de son poste de directeur de la CIA et s'appuya de plus en plus sur une équipe de proches collaborateurs comme Sorensen, Bundy ou Robert Kennedy au détriment des chefs d'état-major interarmées, de la CIA et du département d'État[131].

Sommet de Vienne et mur de Berlin

Après l'échec du débarquement de la baie des Cochons, Kennedy annonça qu'il rencontrerait le Premier ministre soviétique Nikita Khrouchtchev lors du sommet de Vienne en . De nombreux sujets devaient être abordés lors de ce sommet mais les deux dirigeants savaient que la question la plus épineuse serait celle de Berlin, qui avait été divisé en deux zones au début de la guerre froide. L'enclave formée par Berlin-Ouest était située en Allemagne de l'Est, dans la zone d'influence soviétique, mais elle était soutenue par les États-Unis et par d'autres puissances occidentales. Les Soviétiques souhaitaient réunifier Berlin sous leur contrôle, notamment parce qu'un grand nombre d'Allemands de l'Est s'étaient réfugiés à Berlin-Ouest[132]. Khrouchtchev s'était disputé avec Eisenhower à ce propos mais le sujet avait été éclipsé par l'incident de l'U-2 survenu en 1960 ; avec l'entrée en fonction du nouveau président américain, Khrouchtchev était une nouvelle fois déterminé à mettre en avant ses revendications sur Berlin-Ouest. La gestion de la crise de la baie des Cochons par Kennedy convainquit Khrouchtchev que son interlocuteur céderait facilement sous la pression. Kennedy, pour sa part, souhaitait rencontrer Khrouchtchev le plus tôt possible afin d'apaiser les tensions et de minimiser le risque d'une guerre nucléaire. Avant le sommet, le conseiller Harriman dit à Kennedy : « son style [à Khrouchtchev] sera de vous attaquer et de voir s'il peut s'en tirer comme ça. Riez-en, ne vous laissez pas entraîner dans une bagarre ; élancez-vous au-dessus de la mêlée et essayez de vous amuser un peu »[133].

En se rendant au sommet, Kennedy fit une halte à Paris pour rencontrer Charles de Gaulle, qui lui conseilla d'ignorer le style abrasif de Khrouchtchev et lui fit part de ses craintes sur l'influence qu'exerçait les États-Unis en Europe[134]. Le , Kennedy rencontra Khrouchtchev à Vienne. Lors de l'entretien, il fit clairement savoir au dirigeant soviétique que tout traité entre Berlin-Est et l'URSS qui porterait atteinte aux droits d'accès américains dans Berlin-Ouest serait considéré comme un acte de guerre[135]. Les deux hommes discutèrent également de la situation au Laos, de la crise congolaise, du programme nucléaire naissant de la Chine, d'un éventuel traité d'interdiction des essais nucléaires et d'un certain nombre d'autres sujets[136]. Kennedy quitta la réunion furieux de s'être laissé intimider malgré les avertissements qu'il avait reçu. De son côté, Khrouchtchev avait été frappé par l'intelligence du président mais le considérait comme un homme faible. Peu après le retour de Kennedy aux États-Unis, l'Union soviétique annonça son intention de ratifier avec Berlin-Est un traité qui menacerait les possibilités d'accès des Occidentaux à Berlin-Ouest. Kennedy, ulcéré, estima que sa seule option était de préparer son pays à livrer une guerre nucléaire, qui avait selon lui une chance sur cinq de se produire[135].

Dans les semaines qui suivirent le sommet de Vienne, plus de 20 000 personnes quittèrent Berlin-Est pour le secteur ouest en réaction aux déclarations soviétiques. Au cours des nombreuses réunions consacrées à la question de Berlin auxquelles Kennedy assista, Dean Acheson recommanda d'accroître le potentiel militaire des États-Unis avec le soutien des alliés de l'OTAN[137]. Dans un discours prononcé en , Kennedy rendit publique sa décision d'allouer 3,25 milliards de dollars supplémentaires au budget de la défense et d'augmenter de 200 000 hommes les effectifs militaires, indiquant qu'une attaque sur Berlin-Ouest serait considérée comme une agression envers les États-Unis[138]. À la même période, l'Union soviétique et les dirigeants de l'Allemagne de l'Est commencèrent à bloquer les communications entre Berlin-Est et Berlin-Ouest en érigeant des barbelés à travers la ville, premier acte de la construction du mur de Berlin[139]. Kennedy ne s'opposa pas à la construction du mur mais envoya le vice-président Johnson à Berlin-Ouest pour réaffirmer la détermination des États-Unis à défendre l'enclave. Les tensions entre les deux « Grands » étaient alors à leur paroxysme et quelques mois plus tard, les États-Unis et l'URSS mirent fin à un moratoire sur les essais d'armes nucléaires[140].

Crise des missiles de Cuba

À la suite du débarquement de la baie des Cochons, les dirigeants cubains et soviétiques craignaient que les États-Unis lancent une autre attaque contre Cuba et Khrouchtchev augmenta l'aide économique et militaire à l'île[141]. L'administration Kennedy regardait pour sa part avec inquiétude le renforcement de l'alliance entre l'URSS et Cuba et redoutait qu'elle finisse par constituer une menace pour les États-Unis. Kennedy ne pensait pas que les Soviétiques prendraient le risque d'installer des armes nucléaires à Cuba, mais il envoya tout de même des avions-espions U-2 pour déterminer l'ampleur de l'arsenal militaire soviétique[142]. Le , ces derniers photographièrent des sites de missiles balistiques à moyenne portée construits par les Soviétiques sur l'île de Cuba. Les photos furent montrées à Kennedy le et l'administration américaine dut se rendre à l'évidence que les missiles étaient de nature offensive[143].

Après sa rencontre avec Kennedy au sommet de Vienne, Khrouchtchev était persuadé que le président américain ne réagirait pas de manière efficace aux provocations soviétiques et il voyait le déploiement des missiles à Cuba comme un moyen de combler le « fossé des missiles » tout en pourvoyant à la défense de l'île. À la fin de l'année 1962, les États-Unis et l'URSS possédaient des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) à charge nucléaire, mais alors que les États-Unis disposaient de plus de 100 ICBM et d'une centaine de missiles balistiques mer-sol (SLBM), l'Union soviétique n'alignait aucun SLBM et seulement 25 ICBM. L'installation de missiles à Cuba devait ainsi permettre aux Soviétiques de renforcer considérablement leur puissance de frappe et de renverser le déséquilibre nucléaire[144]. À titre personnel, Kennedy estimait que la menace des missiles de Cuba n'était pas à même de modifier fondamentalement le rapport de force entre les deux puissances ; il était en revanche davantage préoccupé par les implications politiques et psychologiques qu'impliquaient la présence d'armes nucléaires soviétiques sur le territoire cubain[145].

Kennedy était alors confronté à un dilemme : soit il attaquait les sites soviétiques, et prenait ainsi le risque de déclencher une guerre nucléaire avec l'URSS, soit il ne faisait rien, et passerait alors pour un faible. Sur le plan personnel, Kennedy devait également montrer sa détermination face à Khrouchtchev, surtout depuis le sommet de Vienne[146]. Pour répondre à la crise, il décida de convoquer une task force composée de ses principaux conseillers, les « EXCOMM » (pour Executive Committee of the National Security Council). Ces derniers se réunirent secrètement à plusieurs reprises entre le 16 et le [147]. Les conseillers du président étaient d'accord sur la nécessité d'un retrait des missiles soviétiques installés sur le territoire cubain, mais différaient quant à la meilleure méthode à adopter. Alors que certains étaient partisans d'une attaque aérienne, éventuellement suivie d'une invasion de Cuba, Robert Kennedy ainsi que plusieurs autres firent valoir qu'une frappe aérienne par surprise était immorale et entraînerait probablement des représailles soviétiques[148].

Une autre solution consistait à instaurer un blocus maritime contre Cuba afin d'empêcher toute nouvelle livraison d'armes. D'abord favorable à une intervention aérienne, le président se rallia finalement à la mise en place d'un blocus naval, reportant la possibilité d'un raid aérien à une date ultérieure[145]. Les membres de l'EXCOMM se déclarèrent en faveur du blocus naval par 11 voix contre 6 ; l'ambassadeur britannique David Ormsby-Gore et l'ex-président Eisenhower, contactés en privé, donnèrent également leur aval au projet[149]. Le , après avoir informé son cabinet et les principaux membres du Congrès de la situation en cours, Kennedy déclara à la télévision que les États-Unis avaient découvert des éléments confirmant la présence de missiles soviétiques à Cuba. Dans la suite de son discours, il appela au retrait immédiat des missiles ainsi qu'à la réunion d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Organisation des États américains (OEA). Il annonça enfin le début d'un blocus naval contre Cuba afin d'intercepter toute nouvelle livraison d'armes soviétiques[150].

Le , l'OEA approuva à l'unanimité une résolution approuvant le blocus et réclamant le retrait des missiles nucléaires soviétiques de Cuba. Le même jour, Adlai Stevenson présenta les revendications américaines au Conseil de sécurité de l'ONU mais l'utilisation du droit de veto par les Soviétiques empêcha l'adoption d'une résolution commune[151]. Dans la matinée du , plus de 150 navires américains furent déployés dans le cadre du blocus naval contre Cuba. Plusieurs navires soviétiques s'approchèrent de la ligne de blocus avant de stopper ou de rebrousser chemin afin de ne pas être interceptés[152]. Le , Khrouchtchev proposa de retirer les missiles si les États-Unis promettaient de plus tenter d'envahir Cuba. Le lendemain, il envoya une deuxième lettre dans laquelle il demandait le retrait des missiles Jupiter américains déployés en Turquie[153].

L'EXCOMM répondit au premier message de Khrouchtchev mais feignit d'ignorer le second. Le , Kennedy envoya à son tour une lettre à Khrouchtchev demandant le retrait des missiles du sol cubain en échange de la levée du blocus et d'une promesse de non-invasion de Cuba par les États-Unis. À la demande du président, Robert Kennedy informa en privé l'ambassadeur soviétique que les États-Unis retireraient les missiles de Turquie une fois la crise terminée. Peu de membres de l'EXCOMM s'attendaient à ce que Khrouchtchev acceptât l'offre, mais le , celui-ci fit savoir publiquement qu'il s'engageait à retirer les missiles du territoire cubain[154]. Les négociations sur les modalités du retrait se poursuivirent encore un temps, mais les États-Unis mirent fin au blocus maritime le et la plupart des soldats soviétiques avaient quitté Cuba au début de l'année 1963[155].

À l'issue des négociations, les États-Unis firent publiquement la promesse de ne plus jamais attaquer Cuba et acceptèrent officieusement de retirer leurs missiles déployés en Italie et en Turquie. Ces armes étaient alors obsolètes et avaient été supplantées depuis peu par des sous-marins équipés de missiles Polaris UGM-27[156]. La crise des missiles de Cuba est considérée comme la période où le monde ne fut jamais aussi proche d'une guerre nucléaire ; cependant, l'« humanité » de Kennedy et de Khrouchtchev avait fini par prévaloir[157]. Cet événement améliora la perception de la puissance américaine à travers le monde ainsi que la crédibilité personnelle du président, dont le taux d'approbation passa de 66 % avant la crise à 77 % immédiatement après[158]. La gestion de la crise des missiles de Cuba par Kennedy a été saluée par de nombreux historiens, même si certains ont reproché à son administration d'avoir précipité son déclenchement en essayant d'éliminer Castro[159],[160]. De son côté, Khrouchtchev fut largement moqué pour sa performance et il fut chassé du pouvoir en [161].

Traité d'interdiction des essais nucléaires

Préoccupés par les menaces à long terme que représentaient la contamination radioactive et la prolifération des armes nucléaires, Kennedy et Khrouchtchev acceptèrent de négocier un traité d'interdiction des essais nucléaires, évoqué pour la première fois par Adlai Stevenson lors de sa campagne pour l'élection présidentielle de 1956[162]. Lors de leur rencontre au sommet de Vienne en , le président américain et le Premier ministre soviétique s'étaient entendus sur une opposition réciproque aux essais nucléaires, mais les négociations avaient temporairement avortées à la suite de la reprise des essais soviétiques en septembre. Les États-Unis répliquèrent en reprenant à leur tour les tests cinq jours plus tard[163]. Quelque temps plus tard, des images prises par une nouvelle génération de satellites américains révélèrent que l'URSS était nettement devancée par les États-Unis dans la course aux armements[164]. La supériorité de l'arsenal nucléaire américain n'avait toutefois pas grande signification à partir du moment où les Soviétiques pensaient rivaliser à armes égales avec les États-Unis[165]. Avec le dénouement de la crise des missiles de Cuba, les relations soviéto-américaines s'améliorèrent et les deux pays purent reprendre les négociations en vue d'un traité d'interdiction des essais nucléaires[166].

Dans un discours prononcé en et intitulé « Le genre de paix que nous désirons », Kennedy annonça la reprise des négociations avec les Soviétiques au sujet de l'interdiction des essais nucléaires. Il déclara également que les États-Unis avaient ajourné les essais prévus et que son pays n'effectuerait plus d’essais nucléaires tant que les autres pays ne s'engageraient pas sur la même voie[167]. Le mois suivant, Kennedy envoya William Averell Harriman à Moscou pour conclure un traité d'interdiction des essais avec les Soviétiques[168]. Les deux camps plaidaient en faveur d'une interdiction complète des essais, mais un litige au sujet du nombre d'inspections sur place autorisées chaque année empêcha ce projet d'aboutir[166]. En définitive, les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni s'entendirent sur un traité d'interdiction partielle qui prohibait les essais atomiques au sol, sous l'eau et dans l'atmosphère, mais pas sous terre[169]. Le traité contribua à un apaisement significatif des tensions dans le cours de la guerre froide, mais n'empêcha pas les deux grandes puissances de continuer à renforcer leurs arsenaux nucléaires respectifs[170]. Les États-Unis et l'URSS ratifièrent également un accord par lequel les Américains acceptaient de vendre plusieurs millions de boisseaux de blé à l'Union soviétique[171]. Dans ce nouveau climat de coexistence pacifique, le , les États-Unis et l'Union soviétique mirent en place un « téléphone rouge » pour assurer une communication directe entre les dirigeants des deux pays[172].

Laos

Avant son départ de la présidence, Eisenhower fit à Kennedy un état des lieux de la situation en Asie du Sud-Est, et notamment de la menace communiste qu'il estimait préoccupante. Eisenhower considérait le Laos comme « le bouchon dans la bouteille » car il pensait que l'installation d'un régime communiste au Laos entraînerait rapidement l'arrivée au pouvoir de régimes similaires dans les autres pays d'Asie du Sud-Est[173]. Les chefs d'état-major interarmées proposèrent l'envoi d'un contingent de 60 000 soldats afin de soutenir le gouvernement pro-américain en place, mais Kennedy, rebuté par l'échec du débarquement de la baie des Cochons, rejeta cette solution et se montra favorable à la négociation d'un arrangement entre le gouvernement et les insurgés de gauche soutenus par le Nord-Viêt Nam et l'Union soviétique[174]. Au début de l'année 1962, Eisenhower et d'autres membres de l'administration se montrèrent de nouveau partisans d'une intervention militaire américaine dans le but de dissuader les forces communistes, mais Kennedy souhaitait n'envoyer qu'une force symbolique en Thaïlande. À la fin de l'année, le conseiller Harriman aida à la signature de l'accord international sur la neutralité du Laos, qui mit temporairement fin à la crise mais pas à la guerre civile[175]. Bien qu'opposé à une intervention américaine de grande ampleur au Laos, Kennedy approuva les activités que la CIA menait dans ce pays pour vaincre les forces communistes via des bombardements aériens et l'enrôlement du peuple Hmong[176].

Viêt Nam

Sous sa présidence, Kennedy continua de soutenir politiquement, économiquement et militairement le gouvernement sud-vietnamien[177]. À l'issue des accords de Genève en 1954, le Viêt Nam avait été divisé en deux zones, le Nord-Viêt Nam d'obédience communiste et le Sud-Viêt Nam sous influence américaine. Toutefois, le dirigeant nord-vietnamien Hô Chi Minh créa le Vietcong afin de créer un courant politique favorable à l'unification au Sud-Viêt Nam. Le président sud-vietnamien, Ngô Đình Diệm, avait mécontenté un grand nombre de ses compatriotes en ne mettant pas en œuvre les réformes agraires demandées, en s'opposant à la tenue d'élections libres et en organisant une purge anticommuniste. En 1961, Kennedy, intensifiant la présence américaine au Sud-Viêt Nam, procéda au financement des troupes sud-vietnamiennes, augmenta le nombre de conseillers militaires américains bien au-delà des effectifs consentis par l'administration Eisenhower et autorisa les escadrilles d'hélicoptères américaines à soutenir leurs alliés sud-vietnamiens[178].

À la fin de l'année 1961, Kennedy envoya Roger Hilsman, un fonctionnaire du département d'État, pour évaluer la situation au Viêt Nam. Sur place, Hilsman rencontra Robert Thompson, chef de la mission consultative britannique au Sud-Viêt Nam, et tous deux élaborèrent le Programme hameau stratégique. Ce dernier fut approuvé par Kennedy et par le président Diệm et entra en vigueur au début de l'année suivante. Le plan prévoyait une réinstallation forcée des populations, leur internement dans des villages et une ségrégation des Sud-Vietnamiens ruraux dans de nouvelles communautés où la paysannerie serait isolée des insurgés communistes. L'objectif était d'assurer la sécurité des paysans et de renforcer leur attachement au gouvernement central. Le programme ne produisit pas les effets escomptés et fut annulé en 1964[179]. Au début de l'année 1962, Kennedy accrut l'aide américaine en signant un mémorandum d'action sur la sécurité nationale baptisé « Insurrection subversive »[180]. À la même époque, de grandes quantités de défoliants furent larguées à la frontière du Sud-Viêt Nam dans le cadre de l'opération Ranch Hand[181].

Malgré le soutien accordé par Kennedy au Sud-Viêt Nam pendant toute la durée de son mandat, le Viêt Nam resta un enjeu relativement secondaire de la politique étrangère de son administration jusqu'en 1963[182]. Kennedy s'entendait de plus en plus mal avec Diệm dont la violente répression du culte bouddhiste avait galvanisé les opposants à son gouvernement. En , Henry Cabot Lodge, Jr. succéda à Frederick Nolting en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Sud-Viêt Nam. Quelques jours après son arrivée, Lodge informa le président que plusieurs généraux sud-vietnamiens fomentaient un complot visant à chasser Diệm du pouvoir et demandaient au gouvernement américain de les soutenir. Le cabinet de Kennedy était partagé sur la question, non seulement en ce qui concernait le départ de Diệm, mais également sur l'évaluation de la situation militaire au Sud-Viêt Nam et le rôle joué par les États-Unis dans ce conflit. En l'absence d'un soutien formel de la part des États-Unis, le général Dương Văn Minh annula la tentative de coup d'État. Plus tard, Văn Minh, qui organisait une autre conspiration, approcha de nouveau les États-Unis et un membre de l'administration Kennedy lui fit savoir que ces derniers ne soutiendraient ni ne s'opposeraient au renversement de Diệm. En , une junte d'officiers supérieurs sud-vietnamiens exécuta Diệm ainsi que son frère Ngô Đình Nhu et s'empara du pouvoir[183].

En , environ 17 000 militaires américains étaient présents au Sud-Viêt Nam, ce qui représentait une augmentation considérable par rapport aux 685 conseillers envoyés sur place par Eisenhower. Les pertes s'accentuèrent en conséquence avec 78 tués pour l'année 1963 contre seulement 11 deux ans plus tôt[184]. Après le coup d'État avorté de , l'administration américaine réévalua sa politique au Sud-Viêt Nam. Kennedy ne voulait pas d'une intervention terrestre à grande échelle mais ne souhaitait pas non plus le retrait total des forces américaines du pays[185]. Les historiens sont en désaccord pour savoir si la présence militaire américaine au Viêt Nam aurait continué d'augmenter si Kennedy avait vécu ou avait été réélu en 1964[186]. Les propos du secrétaire à la Défense Robert McNamara dans le film The Fog of War, selon lesquels Kennedy envisageait sérieusement de se retirer du Viêt Nam après l'élection de 1964, alimentent le débat[187]. Le film contient également l'enregistrement d'une déclaration de Lyndon Johnson indiquant que Kennedy prévoyait de se retirer, ce à quoi Johnson était opposé[188]. Le président avait en outre ratifié le mémorandum d'action de sécurité nationale 263, en date du , ordonnant le retrait de 1 000 soldats américains d'ici à la fin de l'année[189]. André Kaspi souligne néanmoins que « Kennedy n'aurait certainement pas quitté le Viêt-nam sur une défaite » et que ses intentions demeurent entourées de mystère : « aurait-il envoyé un demi-million d'hommes pour renverser, en faveur des États-Unis et de leurs alliés, une situation compromise ? Personne ne le sait. Sans doute Kennedy ne le savait-il pas lui-même en novembre 1963 »[190].

Amérique latine

.JPG.webp)

Soucieux de freiner l'expansion du communisme en Amérique latine, Kennedy fonda l'Alliance pour le Progrès qui fournit de l'aide à certains pays et s'attacha à faire respecter les droits de l'homme dans la région[191]. Cette organisation était inspirée de la politique de bon voisinage en ce qui concernait ses relations pacifiques avec l'Amérique latine ainsi que du plan Marshall dans sa volonté de fournir un soutien politique et économique à cette partie du continent américain. Kennedy coopérait lui-même de façon étroite avec les dirigeants latino-américains qu'il recevait fréquemment à la Maison-Blanche[192].

Les États-Unis continuèrent également d'employer des méthodes secrètes afin de contrer l'influence soviétique en Amérique latine. Au moment où Kennedy entra en fonction, la CIA avait commencé à planifier l'assassinat du président de la République dominicaine Rafael Trujillo. Kennedy fit savoir en privé à la CIA qu'une telle entreprise devait être conduite de manière à pouvoir être facilement niée ensuite par le gouvernement américain[193]. Son administration ne joua aucun rôle dans l'assassinat de Trujillo en 1961 mais elle soutint le gouvernement du successeur de Trujillo, Juan Bosch. La mort de Trujillo permit jusqu'au coup d'état de le retour de la démocratie. Les États-Unis intervinrent secrètement en Guyane britannique pour empêcher le leader de gauche Cheddi Jagan d'accéder au pouvoir dans ce pays qui venait d'obtenir son indépendance et obligèrent les Britanniques à participer à l'opération[194]. La CIA mena également différentes actions contre des dirigeants de gauche au Brésil et au Chili[195].

Irak

Les relations entre les États-Unis et l'Irak se dégradèrent à la suite du renversement de la monarchie irakienne le et la mise en place d'un gouvernement républicain dirigé par le général Abdel Karim Kassem[196]. Le , Kassem mobilisa des troupes le long de la frontière entre l'Irak et le Koweït, déclarant que cette nation formait « une partie indivisible de l'Irak », et provoqua une crise de courte durée. Le Royaume-Uni, qui venait de reconnaître l'indépendance du Koweït le et dont l'économie dépendait en grande partie du pétrole koweïtien, réagit le 1er juillet en envoyant 5 000 soldats dans le pays pour dissuader toute invasion irakienne. Dans le même temps, Kennedy détacha une escadre de combat de la marine américaine à Bahreïn et poussa le gouvernement britannique à porter l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations unies. Les Soviétiques empêchèrent l'adoption d'une résolution, mais la situation fut finalement réglée en octobre lorsque les troupes britanniques furent évacuées et remplacées par un contingent de 4 000 hommes de la Ligue arabe[197].

En , le gouvernement de Kassem adopta la loi publique 80 qui limitait la part de concession de l'Iraq Petroleum Company (IPC), détenue par les Britanniques et les Américains, aux régions où le pétrole était effectivement produit, expropriant de ce fait 99,5 % de la concession de la société. Les responsables américains furent alarmés par cette expropriation et crurent qu'elle était liée au récent veto soviétique à une résolution des Nations unies, parrainée par l'Égypte, qui proposait l'admission du Koweït parmi les États membres de l'ONU. Robert Komer, l'un des principaux membres du Conseil de sécurité nationale, craignait qu'en cas d'arrêt de la production de l'IPC, Kassem serait libre de « s'emparer du Koweït » (et d'avoir ainsi la mainmise sur la production de pétrole au Moyen-Orient) ou de « se jeter dans les bras des Russes ». Komer se fit également l'écho de rumeurs de plus en plus persistantes selon lesquelles un coup d'État nationaliste se tramait contre Kassem et serait susceptible de « ramener l'Irak sur une ligne plus neutre »[198].

Le , le Parti Baas irakien, anti-communiste et anti-impérialiste, mena un coup d'État qui conduisit au renversement et à l'assassinat de Kassem. La CIA fut suspectée d'avoir organisée ce coup de force, mais des documents déclassifiés et le témoignage d'anciens responsables de la CIA révélèrent qu'il n'y avait pas eu d'implication américaine directe. Il est par contre avéré que la CIA cherchait au sein de l'armée irakienne un remplaçant convenable pour succéder à Kassem et avait été informée d'une précédente tentative de coup d'État par le Parti Baas[199]. L'administration Kennedy fut satisfaite du résultat et approuva un contrat d'armement de 55 millions de dollars à destination de l'Irak[200].

Israël