Les Nuits d'été

Les Nuits d'été constituent un ensemble de six mélodies d'Hector Berlioz, sur des poèmes de Théophile Gautier extraits du recueil La Comédie de la mort paru en 1838. Composées vers 1840, publiées en septembre 1841, ces mélodies sont d'abord destinées à une voix de mezzo-soprano ou de ténor, et accompagnées au piano.

Pour le film homonyme, voir Les Nuits d'été (film).

| Les Nuits d'été op. 7 (H 81) | |

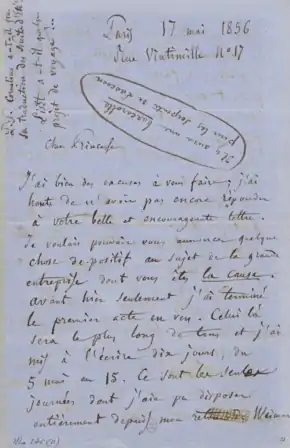

Page de titre de l'édition originale pour chant et piano (Catelin, 1841). | |

| Genre | Mélodies |

|---|---|

| Musique | Hector Berlioz |

| Texte | Six poèmes de Théophile Gautier |

| Langue originale | Français |

| Effectif | Mezzo-soprano ou ténor et piano, également contralto, baryton et orchestre |

| Durée approximative | 30 min |

| Dates de composition | 1840-1841, orchestration de 1843 à 1856 |

| Dédicataire | Louise Bertin, pour la version initiale avec piano (1841) Six chanteurs de diverses cours allemandes, pour la version définitive avec ensemble instrumental (1856) |

| Partition autographe | Bibliothèque nationale de France, Département musique[note 1] |

| Création | Absence, le , Salle du Conservatoire de Paris monarchie de Juillet |

| Interprètes | Marie-Josine Vanderperren (mezzo-soprano) Henri-Louis-Stanislas Mortier de Fontaine (piano) |

| Représentations notables | |

|

|

La première audition de la quatrième mélodie, Absence, a lieu le dans la salle du Conservatoire, lors d'un concert organisé par le pianiste Henri-Louis-Stanislas Mortier de Fontaine et son épouse Marie-Josine Vanderperren.

Berlioz orchestre Absence en 1843, et l'ensemble des Nuits d'été en 1856. Certaines mélodies sont transposées pour différentes voix : mezzo-soprano, ténor, contralto et baryton. La majorité des interprétations modernes est assurée par un seul artiste lyrique.

Le compositeur ne présente que deux des mélodies en concert, toujours sous sa direction : Absence, le à Leipzig, interprétée par sa compagne Marie Recio et Le Spectre de la rose, le à Gotha, interprétée par Anna Bochkoltz-Falconi.

Avec La Captive et le cycle des Nuits d'été, Berlioz crée le genre de la mélodie avec ensemble instrumental qui se développe dès la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, en France — où s'illustrent notamment Duparc, Chausson, Ravel, Maurice Delage et André Jolivet — et en Europe, avec les cycles de Wagner, Mahler, Berg, Schönberg, Richard Strauss et Benjamin Britten.

Depuis le premier enregistrement des Nuits d'été dans leur intégralité, réalisé en 1951 par Suzanne Danco et l'orchestre symphonique de Cincinnati dirigé par Thor Johnson, les mélodies ont été chantées par de nombreux artistes, dont Régine Crespin, Janet Baker, Véronique Gens, et Ian Bostridge.

Berlioz considère Les Nuits d'été comme son « œuvre 7 », dans le catalogue établi pour les éditions Richault en 1852. Le recueil porte la référence H 81 dans le catalogue de ses œuvres établi par le musicologue Dallas Kern Holoman.

Genèse des Nuits d'été

Composition

Dans ses Mémoires, rédigés à partir de 1848, le compositeur résume son activité en peu de mots pour le début des années 1840 : en dehors d'une tournée de concerts en Europe centrale, de 1842[C 1] à 1843[C 2], « mon existence ne présente aucun événement musical digne d'être cité[2] ». En commentaire de cette déclaration, Pierre Citron admet que, « si Berlioz donne fréquemment des concerts, il ne compose guère d'œuvres importantes entre la Symphonie funèbre et triomphale de 1840 et La Damnation de Faust de 1846 : seulement les mélodies des Nuits d'été (chant et piano) et les ouvertures du Carnaval romain (tirée de thèmes de Benvenuto Cellini) et de La Tour de Nice[3] ».

Circonstances

Le premier biographe de Berlioz, Adolphe Boschot, en est réduit à parler d'« années mystérieuses[4] » pour la période 1841-1842, dans son Histoire d'un romantique publiée en 1908. Quatre-vingt-dix ans plus tard, le musicologue américain Dallas Kern Holoman s'attache encore à suivre le compositeur dans ses « vagabondages[5] » de 1840 à 1846. En fait, « Berlioz est plus actif que jamais[6] » durant ces années, où Julian Rushton voit surtout une tentative de se relever de l'échec cuisant de Benvenuto Cellini à l'opéra-comique : la « Romance de Teresa », abandonnée dans l'opéra, est reconvertie en concertino pour violon intitulé Rêverie et caprice[6], Le Carnaval romain reprend l'air de Cellini du premier tableau et la scène du carnaval au second tableau de l'acte I[7]. Rêverie et caprice est publiée la même année que Les Nuits d'été, son « œuvre 7 », en 1841[8]. Les deux partitions pour orchestre sont retenues par le compositeur comme ses « œuvre 8 » et « œuvre 9 », succédant au recueil de mélodies dans le catalogue de ses œuvres établi en 1852[9].

La composition des Nuits d'été « ne peut être datée avec exactitude[10] » mais s'étend sur les années 1840-1841, « la seule certitude concernant leur achèvement étant donnée par leur date de publication[11] », « entre le milieu et la fin de l'été[B 1] », au plus tard au mois d'[1]. En composant ces mélodies, Berlioz renoue avec l'« intense poésie rêveuse et mélancolique » de La Captive[12], sa première œuvre pour mezzo-soprano et orchestre[C 3].

Inspirations

- Mezzo-sopranos

Cornélie Falcon.

(1814-1897).

Rosine Stoltz.

(1815-1903).

Pauline Viardot.

(1821-1910).

Les Nuits d'été sont composées à un moment de crise dans la vie amoureuse de Berlioz[B 2]. Il a épousé l'actrice Harriet Smithson le [C 4], leur fils Louis est né le [C 5]. Le couple paraît « heureux et très uni[B 3] ». En réalité, Harriet connaît un déclin « lent, mais inexorable et irréversible[B 4] » pendant qu'une « nouvelle venue, avec une voix séduisante et l'ambition de briller à l'Opéra, entre en scène : Marie Recio[B 5] ».

Bruno Messina trouve « tentant d'entendre » dans Les Nuits d'été « l'ambivalence des sentiments de Berlioz et quelques concordances biographiques », entre la culpabilité envers Harriet et l'espoir retrouvé avec Marie[13]. David Cairns s'y refuse catégoriquement : « Bien que Marie Recio ait été l'interprète la plus assidue d'Absence, on a peine à croire qu'elle ait été aucunement la source des Nuits d'été. Outre le fait qu'on préférerait ne pas voir en elle l'inspiratrice de ces merveilleuses mélodies d'amour, le thème du cycle — la perte — et l'intensité tragique de ses deux pièces centrales excluent certainement tout lien de ce genre[B 6] ». Les dates concordent mal[C 6] et « elle ne lui permet même pas de les composer, comme Camille Mocke lui avait permis d'écrire la Fantastique en libérant Berlioz de l'effet paralysant de son obsession pour Harriet[B 7] ».

Peter Bloom admet la possibilité que Les Nuits d'été représentent « un émouvant adieu à son épouse, Harriet Smithson, qui se montrait de plus en plus dépendante, lointaine, malade, frustrée, irritable, exigeante et amère[14] ». Cependant, le musicologue américain propose une approche plus stimulante : « Comme Wagner tombant amoureux de Mathilde Wesendonck parce qu'il était obsédé par son projet de Tristan, Berlioz se serait tourné vers Marie qui pouvait alors apparaître, quoique brièvement, comme une âme sœur[15] ». Enfin, « Les Nuits d'été, si éloquentes soient-elles, ne peuvent rien prouver. Une autre mélodie est plus éloquente : La Mort d'Ophélie[B 8] », Berlioz ayant toujours assimilé Harriet aux héroïnes de Shakespeare, « cette Juliette, cette Ophélie que mon cœur appelle[B 9] ».

La composition semble avoir « jailli d'une profonde impression de désillusion et de chagrin. Pour autant, elle ne peut être un témoignage certain sur la vie privée ou l'état d'esprit du musicien à cette époque. Ce n'est pas ainsi que fonctionnaient ses processus créatifs[B 10] ». Berlioz pouvait avoir « souhaité composer une œuvre pour une artiste lyrique qu'il admirait[16] ». Le choix de la voix de mezzo-soprano est significatif. Dans l'entourage du compositeur, Rosine Stoltz « régnait à l'Opéra[16] » et avait participé à la création de Benvenuto Cellini[C 7]. Leurs relations s'étaient refroidies par la suite[B 10]. Pauline Viardot, qui montrera toujours « une haute opinion de Berlioz en tant qu'homme et en tant qu'artiste[B 11] », est alors âgée de 19 ans et devait bientôt représenter « la mezzo-soprano idéale[16] » et « une Cassandre admirable » pour Les Troyens[B 12]. Berlioz fondait encore de grands espoirs sur Cornélie Falcon[17], qui avait donné la première audition publique de La Captive sous sa direction[C 3]. Après ces étoiles, Marie Recio, « la seconde épouse et la consolatrice des années difficiles » de Berlioz, « n'était pas la mauvaise chanteuse ni la mégère qu'ont décrit les biographes[18] » mais paraît bien « médiocre[19] ».

Orchestration

Berlioz « cherchait toujours à donner une nouvelle physionomie à son œuvre par l'extension des moyens. C'est ainsi qu'on connaît deux, parfois trois versions d'une même mélodie[20] », aboutissant à une orchestration « avec cet art et ce luxe qui n'appartiennent qu'à lui[21] » pour Les Nuits d'été, mais aussi La Belle Voyageuse, La Captive, Zaïde, Le Chasseur danois et Le Jeune Pâtre breton.

Le manuscrit de la version pour mezzo-soprano et orchestre d'Absence est daté avec précision, « orchestré à Dresde le et recopié à Brunswick le [22] ». Il faut pourtant attendre les années 1850 pour disposer de « la version orchestrale des Nuits d'été, l'une de ses partitions les plus belles et les plus fondamentales » selon David Cairns[B 13].

En 1852, Berlioz semble avoir abandonné la composition[B 14] : il renonce à entreprendre une nouvelle symphonie[C 8], établit le catalogue de ses œuvres pour les éditions Richault[B 15], et se concentre sur sa carrière de chef d'orchestre[B 16]. Franz Liszt le soutient en organisant des représentations de ses œuvres à Weimar[C 9], dont Benvenuto Cellini[B 17], sous sa propre direction[C 10]. Sur ses conseils, Berlioz retravaille son opéra[C 11]. Il dirige l'orchestre lorsque Liszt présente son Concerto pour piano no 1[C 12] et remporte lui-même de véritables triomphes[C 9]. La première audition de La Fuite en Égypte, à Leipzig[C 13], obtient un succès inattendu[B 18] : Brahms « tombe amoureux de cette œuvre[B 19] » et des copies de ses partitions circulent pour être traduites en allemand, dont La Captive et Les Nuits d'été[B 20].

Berlioz reprend confiance en lui, encouragé par le compositeur Peter Cornelius, un disciple de Liszt[B 21] qui a déjà traduit L'Enfance du Christ et Le Retour à la vie en 1855[B 22]. Cornelius devient l'un des plus fervents admirateurs[B 23] et « l'un des rares disciples directs de Berlioz[23] », qui lui témoigne une grande reconnaissance[B 24].

C'est donc pour accompagner une audition intégrale de L'Enfance du Christ, à Gotha[B 25], que Berlioz réalise l'orchestration du Spectre de la rose, au début de l'année 1856[C 14]. Dans l'assistance, aux côtés de Liszt[C 15], Cornelius convainc le jeune éditeur suisse Jakob Melchior Rieter-Biedermann de Winterthour de commander une version orchestrale de tout le cycle[B 26]. Un mois plus tard, de retour à Paris, Berlioz a terminé cette orchestration[C 15].

Au début du mois d', aussitôt après l'envoi de la partition à son éditeur[B 27], il entreprend « la composition proprement dite des Troyens[C 16] ». Le livret est achevé à la fin du mois de juin, mais le duo de l'acte IV « Nuit d'ivresse et d'extase infinie » a été composé dès le début du mois[C 17]. La composition de cet opéra, de 1856 à 1858[B 28], marque le retour de son « exubérance créatrice[B 29] » et offre une synthèse de toute son œuvre :

« Les Troyens allient l'énergie électrique de la Fantastique, les visions tragiques du Requiem, la tristesse et la beauté sensuelle de Roméo et Juliette, la grandeur massive du Te Deum, la simplicité archaïque et la douceur de L'Enfance du Christ, le raffinement des Nuits d'été[B 30]. »

Publication

L'éditeur Catelin publie Les Nuits d'été pour chant (mezzo-soprano ou ténor) et piano en septembre 1841[C 6]. Comme à son habitude, Berlioz avait pris soin d'en faire l'annonce dans la Revue et gazette musicale de Paris, le [C 18]. Elles sont annoncées dans l'Allgemeine musikalische Zeitung, en tant que Gesänge (balladenartig) (« Chansons en forme de ballades »), le [24]. Dallas Kern Holoman n'en déplore pas moins une publication « sans fanfare : les mélodies ne furent pas interprétées en public et, en dehors d'un article de critique, passèrent inaperçues[25] ».

De fait, cet article « très favorable[26] » est du pianiste et compositeur Stephen Heller, « un ami et un esprit frère » de Berlioz[B 31] :

« On peut affirmer qu'aucun autre compositeur ne travaille avec des idées plus indépendantes et un plus noble désintéressement. Rien lui serait-il plus facile, en effet, que d'écrire aussi de ces mélodies fades et parfumées, telles que les recherchent les chanteurs à la mode et leur fashionable clientèle. Mais jamais Berlioz n'a voulu déshonorer son art[27]. »

Joseph d'Ortigue leur consacre un article un peu ironique[28] dans le Journal des débats, en 1852, à l'occasion de la publication de Tristia[28] :

« — Comment ! diront quelques-uns, M. Berlioz a donc fait des mélodies ? C'est fort singulier ! Et nous qui pensions que ce compositeur ne pouvait marcher qu'avec une armée de trombones, de timbales, de grosses caisses, qu'avec toute l'artillerie de Sax !…

— Oui, Messieurs, M. Berlioz a composé des mélodies, des romances même […] Ce sont des chants suaves, purs, tendres, fiers ou mélancoliques, qui expriment avec noblesse et vérité une certaine situation de l'âme[29]. »

En 1857, le compositeur fait insérer dans la Revue et gazette musicale un article du Signale für die musikalische Welt de Leipzig, pour rendre compte de la traduction des Nuits d'été par Peter Cornelius et suggérer « de quelle manière sa musique est appréciée en Allemagne[30] ». Yves Gérard en conclut que « les critiques remarquèrent l'ouvrage, les chanteurs pas du tout[12] ».

Les mélodies des Nuits d'été sont les six premières pièces dans la Collection de 32 mélodies que Berlioz fait publier par les éditions Richault[B 32] en 1863[C 19]. Ces publications sont « malheureusement peu élégantes, sans portrait gravé de l'auteur ni vignettes lithographiées[31] ». En 1881, l'éditeur Novello & Co publie les Nuits d'été en anglais, traduits par Francis Hueffer[32].

Présentation

Choix des poèmes

Le recueil de Théophile Gautier intitulé La Comédie de la mort est publié en février 1838[C 20]. Berlioz « ne pouvait manquer d'être attiré par l'ironie d'un tel titre[33] ». Le poète et le musicien sont alors très proches, en tant que journalistes, « l'un et l'autre trouvant la critique, littéraire ou musicale, pénible tout en portant le genre vers de nouveaux degrés de perfection[34] ».

Lors de la première audition, triomphale[B 33], de Roméo et Juliette en 1839, Gautier avait loué le compositeur pour avoir « donné une âme à chaque instrument de l'orchestre[B 34] ». Cependant, l'auteur d'Émaux et Camées ne montrait pas de grandes dispositions musicales[20] : « On peut se demander si Gautier était satisfait de la transposition dramatique que donna Berlioz d'un poème précieux comme Le Spectre de la Rose. Le silence du poète quant à ses « vers musiqués » est sans doute significatif[35] ». De fait, « on ne peut guère parler de collaboration », d'autant moins que Gautier quitte Paris pour l'Espagne en mai 1840[36]. Il défendait le compositeur[37] « peut-être sans bien comprendre sa musique[38] » et, « dans les quelques pages qu'il consacre à Berlioz, il ne sort pas de la banalité[39] ».

Berlioz « comptait beaucoup d'écrivains romantiques parmi ses amis. Tous étaient favorables aux tendances artistiques de son œuvre, mais peu d'entre eux goûtaient sa musique[40] ». Les Nuits d'été ne sont pas le seul hommage rendu à Gautier : Les Grotesques de la musique, ouvrage de critique musicale publié en 1859, empruntent leur titre aux Grotesques, recueil paru en 1844[41]. De son côté, Gautier se montrait remarquablement souple vis-à-vis des musiciens[42] :

« Agissez à votre aise avec ma poésie. Si quelque chose vous gêne, je le changerai. Je vous l'envoie de deux manières : avec refrain et sans refrain. Choisissez. Écrivez-moi si vous avez quelque idée particulière où ma poésie puisse s'adapter[43]. »

Ainsi, Berlioz « s'autorise quelques libertés » avec les poèmes dont « il change certains titres, avec beaucoup de tact, et s'affranchit des références musicales qui le gênent : « Barcarolle » devient L'Île inconnue, et la « Villanelle rythmique » Villanelle. Les deux « Lamentos » de Gautier sont rebaptisés et sous-titrés : Au cimetière. Clair de lune et Sur les lagunes. Lamento[44] ».

Élisabeth Brisson devine dans le choix des poèmes par Berlioz « une autre exigence : celle d'un créateur qui admire Beethoven et qui s'y réfère en s'inspirant du cycle des six Lieder regroupés sous le titre An die ferne Geliebte (« À la bien-aimée lointaine »), édité sous le numéro d'op. 98 en 1816. Beethoven y chante le pouvoir que possède la musique de lier et de relier les cœurs par-delà toute distance ou toute forme de séparation[45] ».

Claude Ballif convient que « certaines de ces mélodies (Villanelle, Absence) obéissent à la formule à reprise et à couplets. Qu'importe ? Schubert, en l'utilisant presque systématiquement dans son Voyage d'hiver, n'a-t-il pas laissé une œuvre extraordinaire ? Dans Les Nuits d'été, Berlioz est aussi extraordinaire par l'équilibre plastique de la mélodie chargée du texte et de l'accompagnement libéré de ses servitudes[46] ».

Choix du titre

Le titre du recueil pourrait faire allusion au Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, l'un des auteurs favoris de Berlioz[note 2]. Élisabeth Brisson suggère « un enchaînement de métonymies » dans le choix de ce titre : « Berlioz se place délibérément du côté du rêve, du songe, de l'impossible, et du côté de la liberté amoureuse. Or, par une autre métonymie, le songe rappelle le « Songe d'une nuit de sabbat », titre du dernier mouvement de la Symphonie fantastique, lui-même associé à deux autres sources majeures : le poème de Victor Hugo La Ronde de sabbat, des Odes et Ballades, et la fameuse scène du Faust de Goethe[45] ».

Gautier avait mis en épigraphe de ses Poésies, publiées en 1830[48], un vers extrait de L'andalouse d'Alfred de Musset[49], poème mis en musique par Hippolyte Monpou[50] :

Dans un article de 1835, Berlioz rend compte d'un concert d'anciens étudiants d'Alexandre-Étienne Choron et distingue « cette délicieuse harmonie, pure, calme et sereine comme une nuit d'été[48] ». Peter Bloom considère ainsi que le titre s'est proposé naturellement à son auteur pour « son caractère euphonique bien approprié au thème des amours mélancoliques qui parcourt ces poèmes[51] ».

Michel Guiomar cite La Nuit d'été d'Yves Bonnefoy, en exergue de son analyse du cycle de mélodies :

Qui parle là, si près de nous bien qu'invisible ?

Qui marche là, dans l'éblouissement mais sans visage[52] ?

Mélodies et dédicaces

Dans sa version initiale pour chant et piano, dédiée à Louise Bertin[B 35] — compositrice[B 36] et fille de Louis-François Bertin, le directeur du Journal des débats qui emploie Berlioz comme critique musical[B 37] et meurt l'année de publication de la partition[B 38] — Les Nuits d'été comprennent six mélodies :

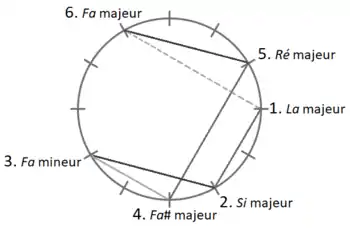

- « Villanelle » — Allegretto (

= 96) de 131 mesures en la majeur, à

= 96) de 131 mesures en la majeur, à

;

; - « Le Spectre de la rose » — Adagio un poco lento et dolce assai (

= 96) de 58 mesures en ré majeur, à

= 96) de 58 mesures en ré majeur, à

;

; - « Sur les lagunes. Lamento » — Andantino (

= 138) de 116 mesures en sol mineur, à

= 138) de 116 mesures en sol mineur, à

;

; - « Absence » — Adagio (

= 44) de 67 mesures en fa dièse majeur, à

= 44) de 67 mesures en fa dièse majeur, à

;

; - « Au cimetière. Clair de lune » — Andantino ma non troppo lento (

= 88) de 156 mesures en ré majeur, à

= 88) de 156 mesures en ré majeur, à

;

; - « L'Île inconnue » — Allegro spiritoso (

= 96) de 135 mesures en fa majeur, à

= 96) de 135 mesures en fa majeur, à

.

.

La version définitive, pour chant et orchestre, apporte quelques modifications et les dédicaces de chaque mélodie :

- « Villanelle » — à Mlle Wolf, de la cour grand-ducale de Weimar ;

- « Le Spectre de la rose », transposé en si majeur, avec 8 mesures de prélude orchestral — à Mlle Falconi, de la cour grand-ducale de Gotha ;

- « Sur les lagunes. Lamento », transposé en fa mineur — à M. Milde, de la cour grand-ducale de Weimar ;

- « Absence » — à Mme Nottès, de la cour royale de Hanovre ;

- « Au cimetière. Clair de lune » — à M. Caspari, de la cour grand-ducale de Weimar ;

- « L'Île inconnue » — à Mme Milde, de la cour grand-ducale de Weimar.

Berlioz avait découvert en Madeleine Nottès « enfin une bonne Marguerite[53] », et l'avait dirigée dans les 3e et 4e parties de La Damnation de Faust, le à Hanovre[C 13]. Rosa von Milde avait interprété le rôle d'Ascanio dans Benvenuto Cellini à Weimar[54], en 1852, sous la direction de Liszt[C 10]. Berlioz la tenait en très haute estime, notamment dans le rôle-titre d'Alceste[55] et celui d'Elisabeth dans Tannhäuser[56]. Son époux Feodor von Milde, Louise Wolf et Friedrich Caspari avaient également interprété sa musique[56].

La durée d'exécution du cycle complet est d'environ 30 minutes[57]. Hugh Macdonald observe que Villanelle, Le Spectre de la rose et Absence « sont généralement interprétées sur un tempo plus rapide[58] » que celui indiqué dans la partition par un compositeur qui recommandait l'usage du métronome[59]. En effet, Berlioz « spécifie méticuleusement toutes les nuances de l'interprétation[60] ».

Tessitures

Les Nuits d'été témoignent des choix esthétiques du compositeur, « à commencer par le type de voix requis, où dominent à parts égales le mezzo féminin — autrement dit, un timbre aigu dans une tessiture grave — et le ténor mixte, apte aux notes aiguës en « voix de tête », à la fois léger et charnu : on sait le dégoût de Berlioz pour les exploits poitrinaires et les monstruosités vocales[61] ».

| Tessitures des Nuits d'été | |||||

| Villanelle | Le Spectre de la rose | Sur les lagunes[note 3] | Absence | Au cimetière | L'île inconnue |

|

|

|

|

|

|

| mezzo-soprano | mezzo-soprano | mezzo-soprano | mezzo-soprano | ||

| ténor | ténor | ténor | ténor | ||

| contralto | contralto | ||||

| baryton | |||||

Les Nuits d'été sont « généralement chantées par des sopranos qui transposent les no 2 et 3 dans leurs tonalités de 1841, avec un résultat dérangeant pour tout l'accompagnement orchestral[62] ».

La répartition des mélodies sur plusieurs voix permet de mieux exprimer « la gaîté de la Villanelle, le rayonnement ample et rêveur du Spectre de la rose, les élans passionnés de Sur les lagunes et la subtile intensité intérieure d'Absence, le bruit de pas hypnotique d'Au cimetière et l'exubérance piquante de L'Île inconnue. Une voix de baryton fait mieux ressortir les couleurs sombres du lamento Sur les lagunes, et le climat de transe d'Au cimetière n'est réalisé pleinement que par une voix de ténor, une octave au-dessous d'une voix féminine[63] ».

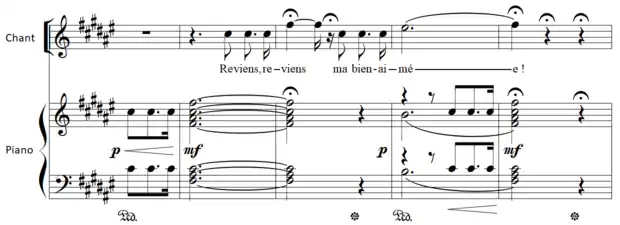

Piano

Dans Les Nuits d'été, « le traitement que Berlioz réserve au piano contredit bien des idées relatives à son peu de science de l'instrument. S'il n'a pas reçu une formation de pianiste et ne compose pas au clavier, il écrit pour le piano comme pour tout autre instrument, privilégiant le timbre avec ce savoir, cette imagination et ce tempérament qui lui sont irréductibles[64] ». À propos de la version initiale des six mélodies, Gérard Condé estime que, « sans remettre en question l'extraordinaire réussite de la version orchestrale, l'originalité dont fait preuve Berlioz ici dans le traitement du piano ne paraît pas moins saisissante[64] ». Plus précisément, « l'écriture pianistique est déjà si éloignée des formules habituelles qu'on peut presque parler d'une orchestration en noir et blanc[65] ».

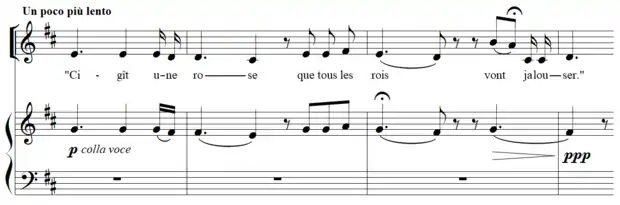

L'épitaphe du Spectre de la rose, où le chant est accompagné à la tierce supérieure[66], « surpasse tout : le piano devient une seconde voix, sans accompagnement et, comme dans un duo d'amour, les voix se croisent. L'effet est encore plus inouï que dans la version orchestrale[65] ».

Cette « délicatesse de l'ambiguïté » dans l'écriture annonce « le forte con sordina de Fauré ou le pianissimo sonore d'Albéniz analysés par Vladimir Jankélévitch[67] ».

Orchestre

Dans son Traité de l'orchestration, Charles Koechlin admet que « la couleur tient beaucoup à la musique elle-même et point seulement à l'orchestration proprement dite. Il est certain qu'au piano déjà, Carmen est une œuvre hautement colorée ». Cependant « cette juste adaptation des moyens orchestraux à l'idée musicale est sans doute un don que tout le monde ne possède pas. Un autre que Berlioz eût-il trouvé l'étonnant (et si simple) début de la Marche au supplice ? Bizet peut-être, ou Stravinsky. Sûrement pas X ou Y, excellents musiciens, mais qui n'ont pas le génie de l'orchestration[68] ».

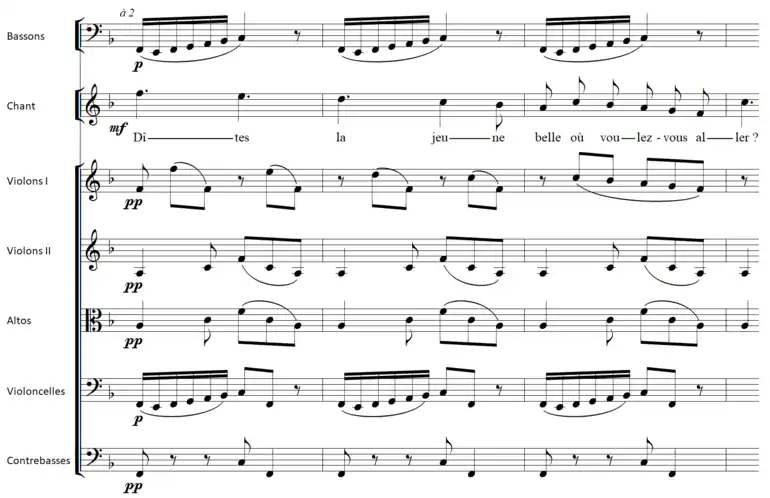

L'instrumentation est différente pour chaque mélodie des Nuits d'été[62], et Anthony Girard relève le fait que les effectifs ne sont jamais employés au complet[69] : les cors n'interviennent pas dans la première mélodie, dont l'accompagnement est d'abord confié aux seuls instruments à vent ; les bassons se taisent dans la seconde et la quatrième, le hautbois dans la troisième ; Au cimetière n'est accompagné que par les flûtes, les clarinettes et les cordes avec sourdine[70]. Enfin, la harpe est réservée au seul Spectre de la rose, comme les deux harpes de la Symphonie fantastique n'intervenaient que dans Le Bal[71].

Les instruments à cordes comptent 10 premiers violons, 10 seconds violons, 8 altos, 8 violoncelles et 6 contrebasses[72]. Les clarinettes et les cors, instruments transpositeurs, sont écrits avec différentes clefs, adaptées à la tonalité de chaque mélodie[73].

| Instrumentation des Nuits d'été | |||||

| Villanelle | Le Spectre de la rose | Sur les lagunes | Absence | Au cimetière | L'île inconnue |

| 2 flûtes | 2 flûtes | 2 flûtes | 2 flûtes | 2 flûtes | 2 flûtes |

| Hautbois | hautbois | hautbois | Hautbois | ||

| 2 clarinettes en la |

2 clarinettes en la |

2 clarinettes en si |

2 clarinettes en la |

2 clarinettes en la |

2 clarinettes en si |

| Basson | 2 bassons | 2 bassons | |||

| 2 cors en mi | cor en ut grave cor en fa grave |

cor en la (alto) cor en ré |

cor en fa cor en ut cor en si | ||

| Harpe | |||||

| 1ers violons | 1ers violons | 1ers violons | 1ers violons | 1ers violons | 1ers violons |

| 2ds violons | 2ds violons | 2ds violons | 2ds violons | 2ds violons | 2ds violons |

| Altos | altos | altos | altos | altos | altos |

| Violoncelles | violoncelles | violoncelles | violoncelles | violoncelles | violoncelles |

| Contrebasses | contrebasses | contrebasses | contrebasses | contrebasses | contrebasses |

La voix « n'est jamais noyée dans le flot instrumental. Le registre employé est toujours bien dégagé. À l'inverse de Wagner, Berlioz fait chanter les instruments comme des voix alors que la partie vocale n'imite pas le style instrumental[74] ». Les Nuits d'été offrent ainsi « un exemple accompli d'orchestration avec voix, un miracle de simplicité » selon Anthony Girard, mais aussi une démonstration qu'« à l'orchestre on peut aussi obtenir beaucoup avec très peu — beaucoup de mystère, une grande émotion[69] ».

Parcours des Nuits d'été

Le critique du Signale für die musikalische Welt renonce, en 1857, « à faire une analyse détaillée de la musique : il faut l'entendre et non la décrire[75] ».

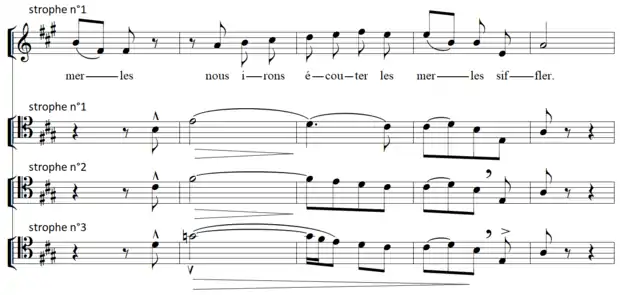

I. Villanelle

Cette mélodie est « la seule à respecter la structure en trois strophes » du poème de Gautier[76]. La voix « repose d'abord sur le staccato des instruments à vent, comme au début des Troyens[65] ». Cependant, chaque strophe s'enrichit « de contre-chants évocateurs, modulations et harmonisations nouvelles pour former une progression discrète mais sensible[65] ». La texture de l'accompagnement, sous « le seul poème du cycle qui envisage le bonheur de l'amour[77] », exprime « la fragilité aussi bien que la fraîcheur[78] ».

Le chant est « alerte et léger soutenu par des accords sémillants, pleins de tournures harmoniques surprenantes, sans la moindre trace de bizarrerie ou d'exaltation. Des imitations jaillissent naturellement de la ligne mélodique et soudent l'accompagnement à la partie vocale[79] ».

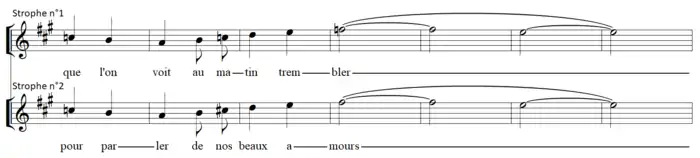

Berlioz remplace ainsi « le fa ![]() des strophes no 1 et 3 par un fa

des strophes no 1 et 3 par un fa ![]() , sur le mot amours. Dans le contexte chromatique de la mélodie, cette touche diatonique apporte une nuance expressive[76] » :

, sur le mot amours. Dans le contexte chromatique de la mélodie, cette touche diatonique apporte une nuance expressive[76] » :

L'instrumentation souligne la « malice primesautière » du poème en accompagnant la fin de chaque strophe par un appel ascendant du basson, dans son registre « avantageux et sûr de soi[80] », un ton puis un demi-ton plus haut chaque fois[65], en revenant toujours à la tonique (La) :

II. Le Spectre de la rose

Cette mélodie est plutôt « un grand air lyrique, proche des plus beaux airs de Bellini, dont la tension ne se relâche nulle part[77] », et qui « ne recule ni devant tel saut d'octave théâtral, ni devant un cantabile passionné, ni enfin face aux contrastes d'intensité qui vont jusqu'au pianissimo[81] ».

La phrase « confiée à une flûte et une clarinette à l'octave, est un trait caractéristique » rappelant le début de la Symphonie fantastique[82].

Sur le poème de Gautier, « un peu recherché, sur ces vers précieux », Berlioz compose « une scène tragique : le ton pathétique du prélude et l'enchaînement d'accords de septième diminuée, descendant par demi-tons et modulant d'ut dièse mineur à si majeur montrent à quel point le musicien a « dramatisé » ce texte[83] ». L'évocation du De profundis motive une « cadence plagale sous un pseudo-plain-chant[65] ».

La tonalité de si majeur est très favorable pour la harpe, naturellement accordée en do bémol : « dans Le Spectre de la rose, la partie de harpe est notée en si majeur. Dans l'acte IV des Troyens, elle est notée en do bémol majeur[84] ». Ce trémolo aigu est rare dans l'œuvre de Berlioz[85].

En 1911, Michel Fokine réalise la chorégraphie d'un ballet portant le même titre que cette mélodie, mais sur l'Invitation à la danse de Weber dans l'orchestration de Berlioz[86].

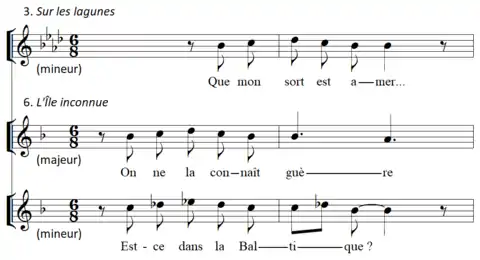

III. Sur les lagunes

La mélodie est dominée par l'appel du cor, sur un intervalle de seconde mineure présent dans d'autres partitions de Berlioz : l'Offertoire du Requiem[B 7], où il énonce « le cri immémorial, fragmentaire, inchangé des âmes du purgatoire[A 1] », et la scène de L'Arrivée à Saïs dans L'Enfance du Christ, où il exprime la détresse de Joseph et de Marie[B 39].

Cette « sombre lamentation » propage « des ondes de douleur sur la surface lisse du port[A 2] ». Et le motif reparaît « en toutes sortes de variantes » dans les deux lamentos, intervenant « comme appogiature dans Au cimetière[87] ».

.png.webp)

Le poème de Gautier reprend et traduit le refrain d'une chanson vénitienne[88] :

|

Ah ! senza amare |

Ah ! sans amour |

Ce refrain suit une ligne vocale descendante, où le musicien joue « des gracieuses assonances et allitérations : sans amour / s'en aller, sort amer / sur la mer[89] ».

Le lyrisme de la mélodie « se traduit par le très large ambitus vocal, une déclamation passionnée, le chromatisme de la partie centrale en sol mineur et l'étrangeté, proche de l'égarement, de la coda[86] ». Le soupir, « encore un ajout du compositeur, lui donne un accent dramatique parfaitement approprié[90] ». Cette fin ouverte, « cette ambiguïté pourrait avoir inspiré à Mahler l'exquise conclusion du mouvement lent de sa Symphonie no 4, à la fois expressive et vague, son message pouvant être aussi bien d'espoir ou de désespoir[88] ».

IV. Absence

Cette mélodie est écrite dans la tonalité de fa dièse majeur — tonalité rare, considérée comme « brillante[91] » mais « très difficile » pour les instruments à cordes[92],[93]. La mélodie n'en est pas moins « assez simple de conception. Avec ce chant noble et poétique, en forme classique de rondo, Berlioz réussit à charmer jusqu'au public de 1840[94] ».

Le thème de l'absence, que David Cairns nomme le mal de l'isolement est « un malaise typique des romantiques[A 3] ». Berlioz, dans un souvenir d'enfance décrivant l'une de ses premières émotions musicales, se retrouve « luttant contre l'absence, contre l'horrible isolement[A 4] ». L'adagio de la Symphonie fantastique évoque également « l'amour en l'absence de l'être qu'il demande à toute la nature[A 5] ».

La sensible (mi ![]() ) provoque une dissonance insistante dans le refrain du poème, « déchirante, d'une douleur navrée[95] ». Les cordes sont divisées pour accompagner cette quarte ascendante : « les premiers violons en quatre parties, les seconds violons et les altos en deux[96] ». L'étirement du mot « aimée » paraît « fâcheux. Il est clair que la logique et la beauté de la courbe musicale, et le juste poids de l'accent expressif, importent avant tout au compositeur, ce qui justifie de telles entorses et les rend presque insensibles[44] ».

) provoque une dissonance insistante dans le refrain du poème, « déchirante, d'une douleur navrée[95] ». Les cordes sont divisées pour accompagner cette quarte ascendante : « les premiers violons en quatre parties, les seconds violons et les altos en deux[96] ». L'étirement du mot « aimée » paraît « fâcheux. Il est clair que la logique et la beauté de la courbe musicale, et le juste poids de l'accent expressif, importent avant tout au compositeur, ce qui justifie de telles entorses et les rend presque insensibles[44] ».

Malgré les « fautes » relevées par Henri Woollett dans les œuvres de Berlioz, Gounod, Fauré, Charpentier et Debussy, « compositeurs tous connus pour la correction de leur prosodie[97] », Absence respecte ses principes stricts de détente[98], « sinon dans la mélodie, du moins dans l'harmonie : l'accord de septième de dominante se résout dans l'accord tonique[99] ». Les points d'orgue et les silences ont, « plus que partout ailleurs dans le cycle, une fonction dramatique d'une exceptionnelle intensité[95] ».

Le refrain « cadentiel, affirmatif, n'a rien qui suggère le désespoir. Le mode mineur n'apparaît que dans les couplets[100] », avec « un des très beaux thèmes berlioziens[101] ».

Gérard Condé rapproche cette mélodie de l'air « J'ai perdu mon Eurydice » d'Orphée et Eurydice de Gluck, l'un des opéras préférés de Berlioz[B 40], qu'il fait reprendre au Théâtre-Lyrique en 1859, avec Pauline Viardot[B 11]. Pour l'appel initial d'Absence, le compositeur a repris l'esquisse d'une cantate laissée inachevée en 1838[102], où se trouvait l'air « Reviens, reviens, sublime Orphée[100] ».

V. Au cimetière

La prosodie de cette mélodie est « très osée », à l'égard du poème de Gautier, « brise la régularité périodique et parfois il semble que la ligne vocale jaillisse des tensions harmoniques[103] ». Le chant, « très expressif, use largement du récitatif, du chromatisme et de l'ambiguïté modale pour exhaler une douce plainte, dans une immobilité vocale qui confine au recto tono et lui donne quelque chose de religieux[104] ». La ligne vocale est accompagnée de contre-chants des flûtes, « absents de la partition pour piano, comme une libre réponse qui la prolonge vers l'aigu[105] ».

L'apparition du fantôme est accompagnée par les harmoniques de deux violons et d'un alto : Berlioz les avait employés dans le Scherzo de la reine Mab et les reprend pour la scène des spectres dans l'acte V des Troyens[106]. Au cimetière est la seule partition où il écrit des harmoniques pour l'alto[107] : « Tous les instruments sont solistes pour obtenir un effet de mystère, d'espace et de lointain[108] ».

John Eliot Gardiner compare « la résolution harmonique ambiguë de sol vers fa ![]() , et réciproquement, sous les mots passe, passe » avec « l'emploi réitéré que fait Bach de la dissonance mi-fa

, et réciproquement, sous les mots passe, passe » avec « l'emploi réitéré que fait Bach de la dissonance mi-fa ![]() pour exprimer la servitude de la mort » dans la cantate Christ lag in Todesbanden[109] (« Le Christ gisait dans les liens de la mort », BWV 4) : « Berlioz dépeint la mort comme un événement étrangement voluptueux[110] ».

pour exprimer la servitude de la mort » dans la cantate Christ lag in Todesbanden[109] (« Le Christ gisait dans les liens de la mort », BWV 4) : « Berlioz dépeint la mort comme un événement étrangement voluptueux[110] ».

L'harmonie entretient « des frictions singulières jusqu'à l'accord final, avec sixte mineure ajoutée, d'une audace inouïe[111] ». Hugh Macdonald attribue le « caractère désespéré » de cette conclusion à la présence des notes graves des clarinettes[107]. Anthony Girard montre comment « ce si ![]() , subtile dissonance plaintive, est d'un timbre délicatement voilé, proche de la voix chantée dans cette nuance et s'éloignant mystérieusement pour aboutir dans la nuance

, subtile dissonance plaintive, est d'un timbre délicatement voilé, proche de la voix chantée dans cette nuance et s'éloignant mystérieusement pour aboutir dans la nuance ![]() sur une quinte où l'on perçoit, doublant les violoncelles, le ré grave du « chalumeau », note à la fois ronde et douce[112] ».

sur une quinte où l'on perçoit, doublant les violoncelles, le ré grave du « chalumeau », note à la fois ronde et douce[112] ».

VI. L'Île inconnue

Cette mélodie, « avec son départ sur la quarte et sixte, est explicitement conclusive[100] », et « la pédale de dominante donne une véritable ouverture sur l'espace[77] ». Le chant est accompagné par un trait dynamique en doubles croches, aux bassons et aux violoncelles à l'unisson[113], sur un tempo « alerte et un dessin descendant qui met en exergue le caractère spirituel et gai, enjoué même, parfois mutin, de cette pièce[114] » : « Au lieu des lignes mélodiques ascendantes de la Villanelle, un hexacorde descendant joue un grand rôle et dans le chant et dans l'accompagnement[115] ».

Cette invitation, « d'une qualité plus superficielle » selon Henry Barraud[116] mais « d'un style plus large et plus symphonique[117] », déploie un exotisme dont le goût remonte à l'enfance du musicien[118] : « Les visions de lointaines contrées y sont chantées, les horizons qui courent de la Scandinavie à Java, de la Baltique au Pacifique[119] ».

Les clarinettes « gloussent derrière les désillusions cruelles de la jeune belle[120] », apportant un « commentaire digne des follets de La Damnation de Faust[77] ». Cependant, « la douloureuse phrase des instruments à cordes laisse deviner la nostalgie de sa plainte sous les ricanements des vents[121] ». Dominique Catteau rapproche le message de cette mélodie et celui de Béatrice et Bénédict[122] : « Berlioz savait que l'amour pur n'est qu'une chimère, quand l'amour réel reste si proche du combat et de la haine. L'amour éternel n'existe pas ni ne sauve personne, au contraire, étant mortel lui-même aux deux sens du terme. Il faudrait encore savoir de quoi l'amour devrait nous sauver[123] ».

Réception

Création et concerts

Deux mélodies, Absence et Le Spectre de la rose, sont annoncées pour le huitième concert de la Revue et gazette musicale de Paris, le « mais, semble-t-il, non exécutées[C 21] ». La première audition d'Absence a lieu le dans la salle du Conservatoire, lors d'un concert organisé par le pianiste Henri-Louis-Stanislas Mortier de Fontaine et son épouse Marie-Josine Vanderperren[26], où Berlioz dirige également des œuvres d'Arcadelt, Mozart, Beethoven et le Concerto pour piano no 1 de Mendelssohn[C 22].

Le , Marie Recio interprète Absence pour la première fois, dans un concert donné à Weimar, où le compositeur dirige également la Symphonie fantastique, la « Marche de Pèlerins » d'Harold en Italie et l'ouverture des Francs-juges. Il s'agit toujours de la version pour chant et piano[C 23].

Cette mélodie, orchestrée le à Dresde[C 24], est présentée lors d'un concert « au bénéfice des pauvres », le à Leipzig, parmi des extraits de différentes œuvres symphoniques de Berlioz, dont l'Offertoire du Requiem. Le concert obtient un grand succès public : Marie Recio est bissée[C 24].

Par la suite, elle interprète régulièrement Absence, parmi d'autres mélodies de Berlioz, dans les concerts qui se succèdent de manière rapprochée : le à Brunswick[C 24], le à Hambourg[C 25], le et le à Berlin, en présence du roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV, revenu spécialement de voyage pour assister à ce dernier concert[C 25], le à Hanovre[C 25] et le à Darmstadt[C 25], soit quatorze concerts et quarante-trois répétitions en cinq mois dans les différents royaumes et grands-duchés allemands[C 25].

La première audition parisienne d'Absence a lieu le , lors d'un concert organisé par le compositeur dans la salle du Conservatoire[C 26]. Il s'agit également de la première audition avec ténor, Berlioz ayant confié la mélodie à Gilbert Duprez, qui avait créé le rôle-titre de Benvenuto Cellini cinq ans plus tôt[note 4]. À Paris, Marie Recio interprète encore Absence le , dans un concert où Le Carnaval romain est présenté en première audition et immédiatement bissé[C 27]. À partir du mois de mai, Berlioz vit en couple avec elle, au 41 rue de Provence[C 28]. La dernière apparition de la chanteuse en public a lieu à Marseille, où Absence est présenté au Grand théâtre le [C 29]. D'après le critique du Sémaphore, Marie Recio souffre alors d'« un trac insurmontable[B 41] ». Le public se montre tiède[B 41], et elle s'abstient de chanter lors du second concert, prévu pour le [C 29].

Berlioz lui-même ne revient à cette mélodie que pour un concert au Hanover Square Rooms de Londres, le en matinée, présentant modestement son œuvre au public anglais entre Les Créatures de Prométhée de Beethoven et la Marche nuptiale du Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn[C 11].

La première audition du Spectre de la rose, orchestré à Paris en décembre 1855 et [C 14], a lieu au théâtre ducal de Gotha le , avec la contralto Anna Bochkoltz-Falconi[note 5],[124] dans un concert où Berlioz dirige également L'Enfance du Christ[C 15]. La mélodie n'est présentée à Paris que le , à la salle Herz, toujours par Mme Falconi[C 30], puis le à Baden-Baden, devant un public brillant[C 31] pour lequel le compositeur a emmené lui-même cinquante musiciens en train jusqu'à Karlsruhe afin d'assurer la dernière répétition[C 32].

Réminiscences personnelles

La forme « peu usitée du cycle avec orchestre » pose problème : « Berlioz ne le risqua jamais en concert et ne l'entendit jamais intégralement[125] ». Considérant ses deux cycles, Irlande et Les Nuits d'été, il recommande à son ami Joseph d'Ortigue de leur consacrer un article dans le Journal des débats, en 1852[126] :

« Je veux seulement qu'on sache qu'ils existent, que ce n'est point de la musique de pacotille, que je n'ai point en vue la vente et qu'il faut être musicien et chanteur et pianiste consommé pour rendre fidèlement ces petites compositions. »

Berlioz semble avoir conservé une prédilection[127] et un souvenir ému de ses Nuits d'été. Apprenant la mort de son fils Louis à La Havane, le — la nouvelle lui parvient le [C 33] — le compositeur désespéré s'écrie « C'était à moi de mourir[B 42] », et Adolphe Jullien cite précisément ses lamentations « Ne pouvais-tu donc pas m'attendre[128] ? » qui semblent « presque un écho inconscient de Sur les lagunes : « Sans m'attendre elle s'en retourna »[B 43] ».

À l'occasion d'une visite chez son amie Anne Charton-Demeur à Ville-d'Avray, en [C 34], « l'impression de bien-être qu'il exprime dans sa lettre à sa nièce Nanci en racontant cette promenade en forêt est telle que ses mots « tout heureux, tout aise » font écho — fût-ce inconsciemment — à la première mélodie des Nuits d'été[B 44] ».

En 1868, épuisé par sa dernière tournée de concerts en Russie, à Saint-Pétersbourg[C 35] et à Moscou[C 36], et après plusieurs attaques[B 45] qui l'ont paralysé[C 37], lui ont fait progressivement perdre la mémoire[B 46] et l'usage de la parole[C 38], « un jour — raconte George Osborne — il prit l'album de Mme Charton-Demeur et écrivit le refrain, paroles et musique d'Absence : « Reviens, reviens, ma bien-aimée ». Mais lorsqu'on venait lui rendre visite, même s'il s'asseyait à moitié pour saluer ses hôtes, il ne pouvait que sourire. Au début de mars, il sombra dans le coma[B 47] ».

Le compositeur meurt le [C 39]. Le suivant, le critique du Temps observe que « la personne de Berlioz n'a pas été moins maltraitée que sa musique, ce qui n'est pas peu dire[129] », et « recommande particulièrement les six mélodies réunies sous le titre Les Nuits d'été[127] ».

Silence des contemporains

En 1852, Joseph d'Ortigue présente Les Nuits d'été comme « le recueil où M. Berlioz a fait preuve de plus d'invention et d'originalité (d'autres diront d'excentricité)[29] ». Claude Ballif souligne l'audace de ces mélodies qui « sortent carrément du cadre larmoyant de la sensibilité d'un salon cultivé où se côtoyaient sans se reconnaître des Madame Bovary et des Tartarin de Tarascon[46] ! » Aucune interprétation du cycle complet n'est réalisée au XIXe siècle[130]. En 1886, Oscar Comettant considère cette œuvre, que l'on ne présente « dans aucun concert », comme « un recueil dont beaucoup de musiciens eux-mêmes ignorent jusqu'au titre[131] ».

Dans le post-scriptum de ses Mémoires — rédigé en 1856[132], après l'achèvement des Nuits d'été — le compositeur doit encore répondre aux accusations de « faire de la musique sans mélodie » :

« J'ai toujours soin de mettre un vrai luxe mélodique dans mes compositions. On peut parfaitement contester la valeur de ces mélodies, leur distinction, leur nouveauté, leur charme, ce n'est pas à moi qu'il appartient de les apprécier mais nier leur existence, c'est, je le soutiens, mauvaise foi ou ineptie. Seulement ces mélodies étant souvent de très-grande dimension, les esprits enfantins, à courte vue, n'en distinguent pas la forme clairement[133]. »

Dix ans après la publication des Mémoires, Léon Reuchsel étudiant « le rôle de la mélodie, du rythme et de l'harmonie dans la musique[134] » reproche à Berlioz d'avoir « profondément accentué dans l'école française la tendance au romantisme. Il est vrai aussi que le domaine de l'art s'est toujours élargi par le dédain des règles connues[135] ». Selon lui, « pour qu'une innovation soit admise, il faut qu'elle ait un autre mérite que celui de contrarier les règles établies, il faut qu'elle puisse devenir règle à son tour. Berlioz a méconnu ce principe, et c'est pour l'avoir méconnu qu'il est devenu, en France, le pendant de Wagner en Allemagne[136] ».

Romain Rolland, au début du XXe siècle, cite le plaidoyer de Berlioz[137] et s'étonne de ce qu'« on ne voit pas assez qu'il fut, de tous les musiciens du XIXe siècle, celui qui eut au plus haut degré le sens de la beauté plastique. Mais reconnaît-on davantage qu'il fut un des mélodistes les plus suaves et les plus abondants[138] ? » Justifiant le mot de Heine, qui l'appelle « un rossignol colossal, une alouette de grandeur d'aigle[139] », « on peut dire qu'il fut un des plus grands élégiaques de la musique[140] ».

Or, dans cette « liberté de mélodie[141] », « les phrases les plus fréquentes sont celles de douze, seize, dix-huit, vingt mesures. Chez Wagner, celles de huit mesures sont rares, celles de quatre plus fréquentes, celles de deux encore plus ; et les plus fréquentes de toutes, celles d'une mesure[142] », qui se prêtent le mieux au Leitmotiv[143]. Au contraire, les mélodies de Berlioz « se conforment à l'émotion, au point de rendre les moindres tressaillements de la chair et de l'âme — avec des empâtements vigoureux et un subtil modelé, une brutalité grandiose de modulations et un chromatisme intense et brûlant, des dégradations impalpables d'ombres et de lumières, d'imperceptibles frissons de la pensée, comme des ondes nerveuses qui parcourent tout le corps[144] ».

Selon Frits Noske, la fin du Second Empire et la Troisième République marquent l'avènement de « la mélodie bourgeoise », où l'opinion dominante assure que « les meilleurs morceaux de Berlioz et de Liszt étaient destinés au chanteur professionnel et non à l'amateur. Celui-ci, même s'il avait conscience de leur valeur artistique, se heurtait encore à des difficultés techniques insurmontables[145] ».

Critiques

Le pianiste et musicologue britannique Graham Johnson considère que « l'importance du rôle joué par Berlioz en tant que compositeur de symphonies et d'opéras n'est plus remise en doute, mais ses mélodies ont toujours fait l'objet de controverses[146] ». Pour les critiques des années 1940-1950, « Berlioz ne possède pas ce que l'on est en droit de nommer une nature de mélodiste[147] ». Émile Vuillermoz[148], « conservateur impénitent[149] », et Bernard Gavoty, sous le pseudonyme de Clarendon[150], émettent un jugement franchement hostile :

« J'admire l'homme qui a eu autant d'audace et d'imagination, mais j'abomine la manière dont il a exploité l'une et l'autre. Je hais le langage musical de Berlioz, j'exècre ses thèmes mal équarris, pauvres d'accent, ses harmonies banales et incorrectes, son discours qui n'est sauvé que par le mouvement et la couleur, je honnis ses mélodies d'une incroyable platitude[151]… »

En 1954, Frits Noske s'appuie sur la version avec piano pour justifier que « ce ne fut pas seulement le goût de l'époque qui barra la route à une juste appréciation des œuvres vocales de Berlioz, mais aussi l'inefficacité de ses accompagnements. Il est curieux de constater à quel point l'auteur du Traité d'instrumentation et d'orchestration a maltraité ses parties de piano. Aujourd'hui encore, les « batteries » anti-pianistiques de Sur les lagunes sont cause de ce que les mélodies berlioziennes ne figurent que rarement sur les programmes de concerts[152] ».

Parmi tous les enregistrements d'œuvres de Berlioz réalisés avant 1950[153], Jacques Barzun ne peut citer que deux interprétations partielles des Nuits d'été — Absence et Le Spectre de la rose par Maggie Teyte pour HMV, et Villanelle par Ninon Vallin pour Pathé-Marconi, accompagnées au piano[154] — et réclame de nouveaux disques[155] : « Avec leurs inégalités, leur caractère un peu insolite et leurs grandes beautés, les mélodies de Berlioz mériteraient sans doute un sort moins effacé[147] ». Le premier enregistrement du cycle complet n'est réalisé qu'en 1951, par Suzanne Danco et l'orchestre symphonique de Cincinnati dirigé par Thor Johnson[156].

Les jugements négatifs de chanteurs réputés comme Hugues Cuénod qui dédaignait les mélodies de Berlioz pour leur « manque d'élégance[146] », ou de Pierre Bernac qui soutenait que « leur grandiloquence romantique était certainement opposée aux caractéristiques essentielles et aux mérites plus subtils de la mélodie française », sont « typiques d'une génération[157] ». En 1968, Claude Ballif mentionne les critiques contre Berlioz compilées dans le Lexicon of Musical Invective (« Lexique d'invectives musicales ») de Nicolas Slonimsky, pour « ceux qu'intéresse ce genre de littérature[158] ».

Préjugés

René Dumesnil « ne reconnaît que Berlioz comme véritable musicien romantique : lorsque l'on dépouille la musique de Berlioz de tous ses attributs, que l'on fait abstraction de ses programmes, de ses textes littéraires et même de celui qui l'a créée, elle n'en reste pas moins romantique. Le romantisme des autres ne tient pas aussi facilement devant un tel démaquillage[159] ». Pour cette raison, Henry-Louis de La Grange voit en Berlioz et Mahler « deux têtes de turc de la critique. Comme l'auteur de la Fantastique, celui du Chant de la Terre ne pouvait susciter que malentendus et controverses[160] » :

« On a souvent reproché à Berlioz, et bien à tort, de manquer d'invention mélodique. Comme le prouvent Les Nuits d'été et bien d'autres de ses œuvres, il était capable d'écrire les mélodies les plus captivantes, mais il choisissait souvent d'autres moyens de produire l'effet musical qu'il recherchait. Qui plus est, son génie propre l'incitait à fuir la symétrie au profit d'une sorte de prose musicale qui n'a pas d'équivalent au XIXe siècle, et dont le modernisme continue à nous étonner[161]. »

En 1977, Antoine Goléa tient à opposer « l'humble et mystérieux Schubert » et « le tumultueux, le fascinant Berlioz[162] », pour souligner les « paradoxes et malentendus » autour du romantisme[163] :

« Devant l'introverti, tout entier plongé dans son œuvre, au physique insignifiant et à la vie humble et monotone, voici le fulminant héraut du romantisme, le combattant d'un art nouveau, le fracassant annonciateur et réalisateur d'un monde sonore dont les ondes se répercuteront loin dans l'avenir, et jusque dans les révolutions les plus bruyantes et les plus radicales du XXe siècle. Devant l'homme et le créateur qui ne se plaignait jamais, qui se contentait de tout, que seul son travail préoccupait et dont le génie suprême était tout entier contenu dans la grâce profonde d'un Lied de trois minutes, voici le revendicateur éternel, clamant aux quatre coins de l'horizon ses droits qu'il estimait toujours foulés aux pieds, qui ne rêvait, dans la vie comme dans la musique, que plaies et bosses, qui distribuait les coups avec rage et les encaissait avec la colère des mauvais joueurs qui ont du mal à retrouver leur équilibre après un combat perdu[164]. »

Il est remarquable que Goléa ne mentionne aucune des mélodies de Berlioz, en analysant son œuvre symphonique[165] et lyrique[166]. Comme Schubert, il avait pourtant « deux dieux, et c'étaient les mêmes : Goethe en poésie et Beethoven en musique[167] ». Du reste, Berlioz admirait la Grande Symphonie en ut majeur de Schubert[B 48] et devait proposer par la suite un arrangement du Roi des aulnes pour baryton et orchestre[B 49].

Berlioz et Schubert « ont tous deux contribué à introduire ce nouveau terme musical[168] » de mélodie, dès la publication des Mélodies irlandaises en 1830[C 40].

Une œuvre reconsidérée

Dans un article du Monde paru le , Gérard Condé propose l'analyse suivante : « Il y a des idées qui exigent d'être traitées en grand. Elles n'en sont pas moins subtiles pour autant. En dépit des préjugés généreusement répandus, il faut donc compter la délicatesse et le raffinement des détails parmi les aspects essentiels de l'esthétique berliozienne. Sans eux, ses œuvres grandioses sembleraient de plus en plus creuses au fur et à mesure qu'on s'approche pour les examiner, alors que c'est le contraire. Sans eux, il n'aurait jamais pu écrire le cycle des Nuits d'été, dont ses plus violents détracteurs reconnaissent la grâce et l'économie. On ne s'improvise pas miniaturiste. Le véritable sujet d'étonnement serait plutôt qu'un musicien dont l'instrument familier était la guitare ait pu édifier de véritables cathédrales sonores[169] ».

De fait, « l'image persistante d'un Berlioz symphoniste exclusif, unique apôtre de la couleur orchestrale, est un cliché qui ne résiste pas à ce simple constat : toutes les œuvres de Berlioz, en dehors d'Harold en Italie et des ouvertures, font intervenir la voix », si l'on considère que la Symphonie fantastique « s'intègre à un ensemble comportant du chant et de la déclamation[170] ».

En 2019, Bruno Messina offre encore un portrait nuancé, à l'occasion du cent-cinquantième anniversaire de la mort du compositeur :

« N'entend-on pas toujours la même chose ? Berlioz et le grand orchestre moderne ! Berlioz et les grands rassemblements festivalesques ! Berlioz et les effectifs gigantesques, les milliers de chanteurs et de musiciens, la démesure, le grandiose, le « ninivite » même, pour reprendre un mot qu'il utilisait ! Ou encore, évidemment, Berlioz aux colères légendaires et aux déclarations fracassantes ! Certes, tout cela est vrai. Mais le réduire à ses effets les plus spectaculaires serait bien mal le connaître et l'apprécier. Berlioz est aussi un grand timide (Saint-Saëns en a témoigné), un homme tendre, souvent fragile, le cœur brisé. Berlioz est un compositeur délicat comme le prouvent les Nuits d'été ou L'Enfance du Christ, entre autres pages magnifiques. Berlioz est aussi l'homme de la mélodie française et des petites formes (trios, quatuors et quintettes de jeunesse qu'il a ensuite perdus ou détruits). Berlioz est un compositeur de l'intime[171]. »

Pour « l'intense émotion et la poésie qui s'en dégage », Yves Gérard accorde aux Nuits d'été l'« aura des Wesendonck-Lieder de Wagner et des Quatre derniers lieder de Richard Strauss[172] ».

Analyse

Structure cyclique

En 1954, Frits Noske ne considère pas Les Nuits d'été comme un cycle de mélodies, mais comme « une suite de morceaux réunis sous un titre plus ou moins vague[173] ». L'unité du recueil peut sembler « répondre plus à une exigence de l'esprit qu'à une conception pratique en vue d'une exécution intégrale », puisqu'elle réclame différentes tessitures[174].

Jean-Michel Nectoux considère que l'unité des Nuits d'été « est d'abord poétique, les diverses nuances du sentiment amoureux en sont le sujet presque unique : heureux (no 1), ironique (no 6), mais surtout malheureux (no 3, 4, 5). Les images récurrentes de la solitude, de la souffrance, de la mer et de la mort sont caractéristiques[175] ». La Villanelle et L'Île inconnue « sont deux poèmes et mélodies à deux personnages, et forment un portique diurne encadrant une nuit profonde, ou quatre présence de la nuit[176] ». Or, dans ce « cœur nocturne des mélodies no 2 à 5 se plaint en vain un être de toute solitude, prenant à témoin un univers insensible ou, seule exception émanant de cet au-delà : le spectre[177] ».

Du point de vue de la forme musicale, le cycle peut être divisé « en deux moitiés symétriques, évoluant du plus simple (no 1. Villanelle / no 4. Absence) au plus complexe (no 3. Sur les lagunes / no 6. L'Île inconnue) après un épisode explicitement nocturne et fantomatique (no 2. Le Spectre de la rose / no 5. Au cimetière)[178] ».

La forme en arche des Nuits d'été, fréquente dans l'œuvre de Berlioz[179], est signifiée par le tempo plus rapide des premier et dernier mouvements[180], L'Île inconnue apportant une conclusion musicalement satisfaisante[181] et une variation sur les lignes mélodiques des pièces précédentes : dans les refrains des no 3 et 6, la voix suit la même courbe descendant de la tonique (Fa aigu) à la dominante (Do), mais « en changeant soudain de direction pour aboutir à la quinte supérieure au lieu de la quarte inférieure[182] » :

La succession de quatre pièces lentes pourrait engendrer « une monotonie certaine[125] », mais « l'un des aspects les plus remarquables du cycle tient à la variété obtenue dans cette séquence centrale[183] ». Julian Rushton considère que « chaque mélodie est parfaitement achevée comme pourrait l'être une composition indépendante, comme La Captive. Cependant, le tout est supérieur à la somme des parties, tant Berlioz a organisé les pièces avec soin[184] ». Il convient de s'intéresser aux relations tonales entre les six mélodies[185].

Les no 2, 3, 5 et 6 forment un carré sur le cycle des quintes, révélant un jeu de tonalités relatives majeures-mineures[note 6] où « les no 1, 2 et 4 sont écrites dans des tonalités diésées, les no 3, 5 et 6 plutôt dans des tonalités bémolisées, la mélodie no 5 entretenant une ambiguïté ré majeur / ré mineur[184] ».

Mélodie et harmonie

Les Nuits d'été constituent « manifestement un cycle, non pas narratif comme La Belle Meunière de Schubert mais, annonçant ceux de Mahler, comme un regroupement de pièces séparées autour d'un sujet commun, où les transitions d'une mélodie vers une autre sont soigneusement agencées[186] ». L'harmonie évolue de fa mineur vers do majeur, dans les dernières mesures de Sur les lagunes — la tonique tenue au chant puis aux altos et contrebasses, avec une sixte sol-mi ![]() répétée en doubles croches aux violoncelles — et Absence s'ouvre sur l'accord parfait de la tonalité la plus éloignée : fa dièse majeur[187]. Cependant, do

répétée en doubles croches aux violoncelles — et Absence s'ouvre sur l'accord parfait de la tonalité la plus éloignée : fa dièse majeur[187]. Cependant, do ![]() (« Reviens ») a été préparé, par enharmonie, grâce à ré

(« Reviens ») a été préparé, par enharmonie, grâce à ré ![]() (« Ah! ») et le fa

(« Ah! ») et le fa ![]() aigu est annoncé par un sol

aigu est annoncé par un sol ![]() à l'octave inférieure (« sur la mer »)[188].

à l'octave inférieure (« sur la mer »)[188].

Julian Rushton identifie un motif récurrent — montant et descendant par degrés conjoints sur une tierce majeure ou mineure[189] — qui parcourt l'ensemble des mélodies[187]. C'est ainsi que le fa majeur du no 6, altéré par moments, rejoint le fa mineur du no 3[190] :

Berlioz « plie l'harmonie à la fantaisie de la mélodie, et non l'inverse[77] ». Harry Halbreich s'émerveille du « génie mélodique du compositeur, dont il n'existe guère de témoignage plus saisissant, et qui se trouve sans cesse exalté par des harmonies d'un raffinement subtil et par une orchestration qui est un miracle de transparence et d'économie[191] ». Au cimetière, « incroyablement moderne pour son époque[192] », accompagne « parfaitement le glissement presque imperceptible de chaque voix » en s'autorisant « les modulations les plus inattendues : l'harmonie des couleurs tend à remettre en cause l'harmonie fonctionnelle[193] ». Les strophes de la Villanelle ne cessent de moduler « comme si le musicien disposait d'une réserve inépuisable de possibilités pour harmoniser une suite de 4 ou 5 notes[77] ».

Nocturnes

Roland de Candé trouve le titre du recueil « difficile à comprendre », se refusant à voir aucune « trace de nuit ni d'été dans ces six mélodies[194] ». Cependant, Claude Ballif suggère qu'« il y aurait une étude à faire sur Berlioz et la nuit[158] ».

Michel Guiomar trouve « symptomatique, à l'égard du titre au pluriel, que Berlioz ait modifié le texte de Gautier : « toutes les nuits » au lieu de « toute la nuit », dans Le Spectre de la rose[195] ». Le nocturne permet « l'irruption en contre-nuit, comme Juliette, blanche sur son balcon, des figures du songe[196] ».

Le « paysage du Cimetière » suggère que « la musique est devenue le vrai personnage. Ce n'est plus la parole, même la parole intensifiée par la musique qui crée l'événement de ces Nuits, mais la musique comme être et spectre : l'univers orchestral et vivant charnellement uni à la voix[177] ». Cette « aura nocturne et funèbre nimbe Les Nuits d'été comme Roméo et Juliette, Les Troyens, le Requiem et Tristia[197] ».

Dans une lettre du à la princesse Carolyne de Sayn-Wittgenstein[B 50], Berlioz commente la composition du septuor qui précède le duo nocturne des Troyens : « Il me semble qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'expression de ce bonheur de voir la nuit, d'entendre le silence et de prêter des accents sublimes à la mer somnolente[B 51] ». L'orchestre des Nuits d'été déploie « cette légèreté dans la plénitude que Berlioz s'apprête à porter au théâtre avec la « Nuit d'ivresse et d'extase infinie » des Troyens et le duo nocturne de Béatrice et Bénédict[57] ».

En 1905, Léon Deubel publie un sonnet intitulé La Musique, qu'il dédie à son ami Edgard Varèse[198] et qui s'achève sur un appel caractéristique du futur compositeur de Nocturnal[199] :

Berlioz ! Comme l'appel d'un monde antérieur

Sous le porche désert de l'insondable nuit[200].

La nuit est encore « le lieu des échanges entre les éléments : l'Air et la Terre, éléments d'osmose — le Feu et l'Eau, antagonistes et tragiques. Elle organise les espaces musicaux » dans l'œuvre de Berlioz[201].

L'eau et les rêves

En s'appuyant sur les travaux de Gaston Bachelard[202], Michel Guiomar applique aux images musicales des œuvres de Berlioz « les liens archétypiques entre les images littéraires et l'imagination matérielle en ses quatre éléments : le Feu, l'Eau, l'Air et la Terre[203] ».

Berlioz est un compositeur de « marines, tour à tour sombres (Sur les lagunes), mélancoliques (la chanson des matelots dans Benvenuto Cellini, celle d'Hylas dans Les Troyens) ou ironiques (L'Île inconnue)[204] ». Il décrit la partition de son dernier opéra comme « une mer de musique[205] ». La mer « a toujours été l'image de ses rêves[206] », et l'horizon « la réconciliation de la mer et du soleil[204] ».

L'Île inconnue, dont le poème « anticipant celui de Baudelaire, est une invitation au voyage[194] », devient « un symbole d'isolement, dont les eaux juvéniles révèlent à la fois le désir de s'y perdre et la solitude du héros[207] ». Les Troyens, « opéra du temps cyclique », sont emportés par « le naufrage qui scelle l'alliance de la mer et de l'errance, bercés par l'illusion d'un élan mais s'éloignant de la rive sans pouvoir s'orienter[208] ».

Sur les lagunes, « où l'on retrouve cette alliance de l'eau et de la mort désirée, ou plutôt de la morte et de l'eau à laquelle le pêcheur chante sa douleur, comme à une confidente[209] » traduit un « complexe d'Ophélie, tel qu'il est décrit dans L'Eau et les Rêves, et qui se retrouve dans La Mort d'Ophélie » pour chœur et orchestre[207].

L'ostinato du cor exprime « les mouvements perpétuels et discrets qui confèrent une vie frissonnante à la lagune parcourue de barques silencieuses[210] » et les « rythmes de barcarolle finissent par se fondre dans l'évocation du mouvement immuable des vagues qui nuancent l'épilogue de ce cycle d'amour et de mort[119] ».

L'air et l'envol

Joël-Marie Fauquet relève dans l'œuvre de Berlioz « une prédilection pour l'air, l'air dans tous ses états, celui qui fait chanter la harpe éolienne, rougeoyer la fonte de Persée, gonfler la voile qui emmène la jeune belle à l'Île inconnue ou Énée et ses compagnons en Italie. L'orchestre berliozien excelle à déchaîner ces « coups de vent » dont la force dynamique est souvent ascensionnelle[211] ».

Michel Guiomar reprend le rêve de vol défini dans L'Air et les Songes[212] pour analyser les images aériennes dans l'œuvre de Berlioz « se saisissant de l'idée de pulsation et de vibration[213] ». En termes de « psychanalyse des éléments, à la manière de Bachelard, Berlioz — comme Nietzsche, et contrairement à Wagner — devrait être dit aérien[214] ».

Le lamento Sur les lagunes « bouleversant, où tous les accents sont justes » selon Henry Barraud (« La colombe oubliée pleure, pleure et songe à l'absent[215] »), use d'« une métaphore pour exprimer les souffrances de l'amant, mais annonce la colombe réelle Au cimetière, dont le chant motive l'expression « sur les ailes de la musique » accompagnée d'un arpège ascendant suivi d'un soupir[78] ». Dans ses Mémoires, Berlioz nomme l'amour et la musique « les deux ailes de l'âme. Malgré la réminiscence platonicienne, l'une des deux a visiblement l'avantage sur l'autre, c'est-à-dire qu'elle est plus puissante et permet d'élever l'âme plus haut. Ce n'est pas l'amour[216] ».

Postérité

Pierre-René Serna voit en « Berlioz, dans ce domaine aussi, un inventeur : celui du genre de la mélodie avec orchestre, dont on ne relève aucun exemple avant lui[21] », et Jean-Michel Nectoux considère que le cycle des Nuits d'été, son œuvre « la plus importante dans le domaine de la mélodie[217] », annonce « avec un demi-siècle d'avance les réussites de Chausson, Ravel, Mahler ou Strauss[86] ».

Mélodie française

- Postérité en France

Charles Gounod.

(1818-1893).

Gabriel Fauré.

(1845-1924).

Henri Duparc.

(1848-1933).

Ernest Chausson.

(1855-1899)..png.webp)

Déodat de Séverac.

(1872-1921).

André Jolivet.

(1905-1974).

Claude Ballif relève la valeur des Nuits d'été : « Avec ce recueil très important est née la mélodie française : Chabrier, Duparc, Fauré sont déjà annoncés[46] ». Dans cette partition, « Berlioz a fait preuve d'un dévouement artistique comme s'il s'agissait de la composition d'un opéra ou d'une symphonie. Tous les liens avec la fade romance sont rompus : la mélodie est devenue un genre sérieux[218] ».

Les poèmes de Gautier sont souvent repris[note 7] : Félicien David met en musique Reviens, reviens, ma bien-aimée d'une manière « sans aucun doute inférieure[220] » à l'Absence de Berlioz. Où voulez-vous aller ? (L'Île inconnue[221]) et le Lamento (Sur les lagunes, sous le titre La Chanson du pêcheur[222]) sont mis en musique par Gounod, qui « emprunte » également à Berlioz les sujets de ses opéras les plus populaires, Faust[B 52] et Roméo et Juliette[B 53]. Saint-Saëns donne une nouvelle version de La Chanson du pêcheur[223], ainsi que Fauré[224] qui reprend également Au cimetière[191].

L'influence purement musicale des Nuits d'été se retrouve chez Déodat de Séverac, par exemple, dont l'accompagnement de la Ritournelle composée en 1896[225] reprend l'accompagnement en accords répétés de la Villanelle[226]. Dans La Vie antérieure de Duparc, Jacques Chailley relève « ces accords profonds et inattendus qui harmonisent de façon imprévue une note mélodiquement plausible, procédé dont plus tard un Bartók fera son pain quotidien : cela aussi est dans Berlioz[227] ».

Bruno Messina considère que « tous les compositeurs, de Saint-Saëns à Messiaen en passant par Duparc, s'inscrivent dans ce genre si spécifiquement soucieux de la langue française[228] ». Frits Noske affirme cependant que, « dans les premiers temps, l'influence de Berlioz sur la jeune génération de « mélodistes » fut presque nulle. Il faut attendre Duparc pour trouver un rapport avec le style des Nuits d'été[229] ». Plus précisément, la mélodie berliozienne « enjambant la génération qui le suit, rejoint par des innovations prophétiques les maîtres tels que Duparc, Chausson et Fauré[147] ». Le Poème de l'amour et de la mer est une œuvre « hantée des mêmes horizons, respirant la même intimité » que Les Nuits d'été, un ton « funèbre, obscur mais insistant, une mélancolie tragique, une Île joyeuse bientôt sombre : tout l'héritage de Berlioz[177] ».

Dans l'histoire de la mélodie française, Les Nuits d'été ouvrent la voie aux compositeurs qui « font appel aux poètes de leur temps (Gautier, Hugo, Musset…) et à ceux appartenant au patrimoine poétique français (Villon, Marot, Ronsard…) : Debussy, Ravel, Roussel[230],[231] ». André Jolivet prend ainsi place « dans une certaine lignée de la musique française, non-conformiste, issue de Berlioz[232] ». En 1941, avec Olivier Messiaen, Daniel-Lesur et Yves Baudrier, il organise un concert du groupe Jeune France pour célébrer le centenaire du cycle berliozien[233] :

« Ce lyrisme, cette souplesse rythmique, cette écriture modale, ce sentiment dramatique de la mélodie renforcée par le support harmonique — toutes qualités que j'ai estimé devoir dégager de nos œuvres — vous les trouverez dans Les Nuits d'été. Ce recueil fut publié en 1841. C'est un centenaire qui méritait d'être célébré. Dans ces mélodies, Berlioz nous fait pressentir les véritables destinées du chant français. Elles sont le point de départ d'une nouvelle évolution de notre musique vocale de chambre[234]. »

Mélodie avec orchestre

- Postérité en Europe

Richard Wagner.

(1813-1883).

Gustav Mahler.

(1860-1911).

Richard Strauss.

(1864-1949).

Arnold Schönberg.

(1874-1951).

Benjamin Britten.

(1913-1976).

Harry Halbreich distingue le cycle des Nuits d'été : « Premier jalon marquant dans l'histoire de la mélodie française, il est aussi le premier en date des grands cycles pour chant et orchestre de la musique européenne[191] ». Anthony Girard insiste sur la « texture extrêmement aérée » de ces mélodies, qui « pose les fondements d'une orchestration « à la française », en quête de sensations subtiles que lui souffle le poème. Berlioz n'en abuse pas, cependant, et c'est bien le signe d'une suprême élégance[69] ».

Dans les années 1850, Berlioz et Wagner sont « pressés par leur ami commun, Franz Liszt, de se rapprocher au nom de leur solidaire effort de renouveau musical[235] ». Aussi peut-on « observer quelques troublantes coïncidences » entre Les Nuits d'été et les Wesendonck-Lieder composés pour Mathilde Wesendonck en 1857-1858[236], d'abord pour chant et piano. L'une des mélodies, Traüme (« Rêves »), est orchestrée par Wagner pour un ensemble musical réduit (bois par deux, quatre cors, trompette soliste et cordes[237]) que Felix Mottl retient pour orchestrer l'ensemble du cycle[238]. Les Wesendonck-Lieder sont « les seuls vrais lieder composés par un Wagner parvenu à maturité[237] ». Mottl est également le premier chef d'orchestre à organiser un « Cycle Berlioz », assurant ainsi la première audition intégrale des Troyens en 1890[239].

Henry Barraud considère que la Villanelle fait « le plus volontiers penser » à certains lieder d'un autre musicien allemand « qui ne devait venir au monde que trente-deux ans plus tard : Richard Strauss[240] ». Le futur compositeur du Chevalier à la rose découvre Les Nuits d'été en 1890, grâce à Cosima Wagner[241]. L'œuvre de Berlioz est à l'origine d'une « tradition » de mélodies pour chant et orchestre en Europe centrale, où s'illustrent Strauss, Mahler, Zemlinsky, Hugo Wolf et Franz Schreker[242]. Les Lieder eines fahrenden Gesellen (« Chants d'un compagnon errant ») et le recueil Des Knaben Wunderhorn (« Le Cor merveilleux de l'enfant ») de Mahler se présentent, comme Les Nuits d'été, dans deux versions avec piano ou orchestre « avec la même authenticité[243] ». C'est ainsi qu'Alban Berg compose les Altenberg Lieder en 1912[244], et orchestre en 1928 ses Sieben frühe Lieder (« Sept Lieder de jeunesse ») composés entre 1905 et 1908[245].

En analysant le Pierrot lunaire d'Arnold Schönberg, en 1912, Ferruccio Busoni considère « la déclamation modelée rythmiquement et mélodiquement, souvent affectée, à certains endroits pourtant presque comme un nouvel instrument, charmant, authentique et expressif. L'origine de ce moyen — souvent original, parfois seulement en apparence — peut être établie. J'eus une impression semblable lorsque j'entendis la mélodie de Berlioz « Ma belle amie est morte », des Nuits d'été, pour la première fois[246] ». L'auteur du Doktor Faust, « éminent berliozien » comme Mahler[247], déclare que, plutôt que Wagner, « c'est Berlioz qui avait ouvert la voie aux générations futures[248] ».

Après avoir assisté à la première audition, le , des Trois poèmes de Mallarmé de Maurice Ravel, des Trois poésies de la lyrique japonaise d'Igor Stravinsky et des Quatre poèmes hindous de Maurice Delage, le compositeur Gaston Carraud met en perspective ces partitions composées « à l'imitation d'un ouvrage de M. Schönberg qui a fait grand bruit au-delà du Rhin, avec l'accompagnement d'un petit orchestre de chambre[249] », dans sa critique du quotidien La Liberté :

« Il est assez curieux que, par l'excessive et presque unique importance qu'elle accorde à toutes les petites découvertes matérielles de dispositions sonores et de « trucs » instrumentaux, cette école musicale se rattache au même Berlioz qu'elle roule communément dans la boue[249]. »

Ian Bostridge témoigne de l'influence des mélodies de Berlioz sur celles de Britten : en écoutant les enregistrements des Nuits d'été par Janet Baker, le compositeur du Nocturne « ne demandait pas mieux que d'écrire quelque chose comme ça[250] ».

Autour des Nuits d'été

Discographie

Les Nuits d'été ont fait l'objet d'« une multitude d'enregistrements[251] ». Comme les musicologues, les interprètes révèlent les mérites de l'œuvre : pour Véronique Gens, ces mélodies « sont l'équivalent des lieder de Schubert, Schumann ou Wolf à la fois par la beauté de la musique et la contribution à la vie, à l'étoffe de la langue[252] ». Susan Graham attire l'attention sur Le Spectre de la rose et Sur les lagunes, « de vrais airs d'opéra, qui traitent la mesure de manière inhabituelle, prennent des chemins rythmiques toujours imprévus. La Villanelle paraît toute simple, mais Colin Davis m'a fait comprendre que cette mélodie n'était pas seulement une promenade. C'est aussi une pièce très érotique, à condition de ne pas précipiter le tempo[253] ».

Régine Crespin reconnaît que l'enregistrement des Nuits d'été sous la direction d'Ernest Ansermet, en 1963, est « le seul de mes disques que j'aime vraiment[254] ».

Au début du XXIe siècle[255], « la discographie consacrée à Berlioz reste ouverte », mais « les lacunes sont de plus en plus rares[256] ». Plusieurs versions intégrales « remarquables » des Nuits d'été sont disponibles[257], ce qui en fait l'une de ses partitions les plus appréciées : en 2002, le département audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France compte cent notices des Nuits d'été[258], soit quatre fois moins que pour la Symphonie fantastique, « la partition berliozienne la plus connue[259] ». En 1992, l'intégrale des Nuits d'été se trouvait pourtant programmée 13 fois, soit seulement une programmation de moins que la Fantastique[260]. L'audience de ce recueil de mélodies a « peut-être » bénéficié de son utilisation « sur la bande-son de L'Accompagnatrice de Claude Miller[261] ».

Cinéma

Certaines des mélodies du recueil ont été reprises comme musique de film. On trouve ainsi Absence dans la bande-son de La Symphonie fantastique — film de Christian-Jaque (1942) sur la vie de Berlioz avec Jean-Louis Barrault dans le rôle du compositeur[262],[263] — Villanelle et Le Spectre de la rose dans L'Accompagnatrice de Claude Miller (1992[264]) et dans Perduto amor de Franco Battiato (2003[265]), cette dernière mélodie encore dans Les Nuits d'été de Mario Fanfani (2014[266]).

Littérature

En 1998, le roman Béatrice interdite de Guy Baartmans offre le dialogue suivant, dans une scène de séduction où sont mentionnées Les Nuits d'été :

« Pourquoi me parles-tu de Berlioz ? Je ne connais rien de lui, juste son nom.

— Aucune importance, ça fait partie de la culture générale et du romantisme que tu m'as dit aimer tant. J'en parle comme ça, peut-être à cause des nuits d'été. Elles l'ont toujours magnifiquement inspiré[267]. »

Dans son roman Nachtzug nach Lissabon (2004, traduit en français sous le titre Train de nuit pour Lisbonne en 2008, et adapté au cinéma en 2013), Pascal Mercier utilise Les Nuits d'été et d'autres mélodies de Berlioz comme des Leitmotive littéraires[268].